地理(中图版必修3):2.3《中国东北地区农业的可持续发展》教案

文档属性

| 名称 | 地理(中图版必修3):2.3《中国东北地区农业的可持续发展》教案 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 196.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

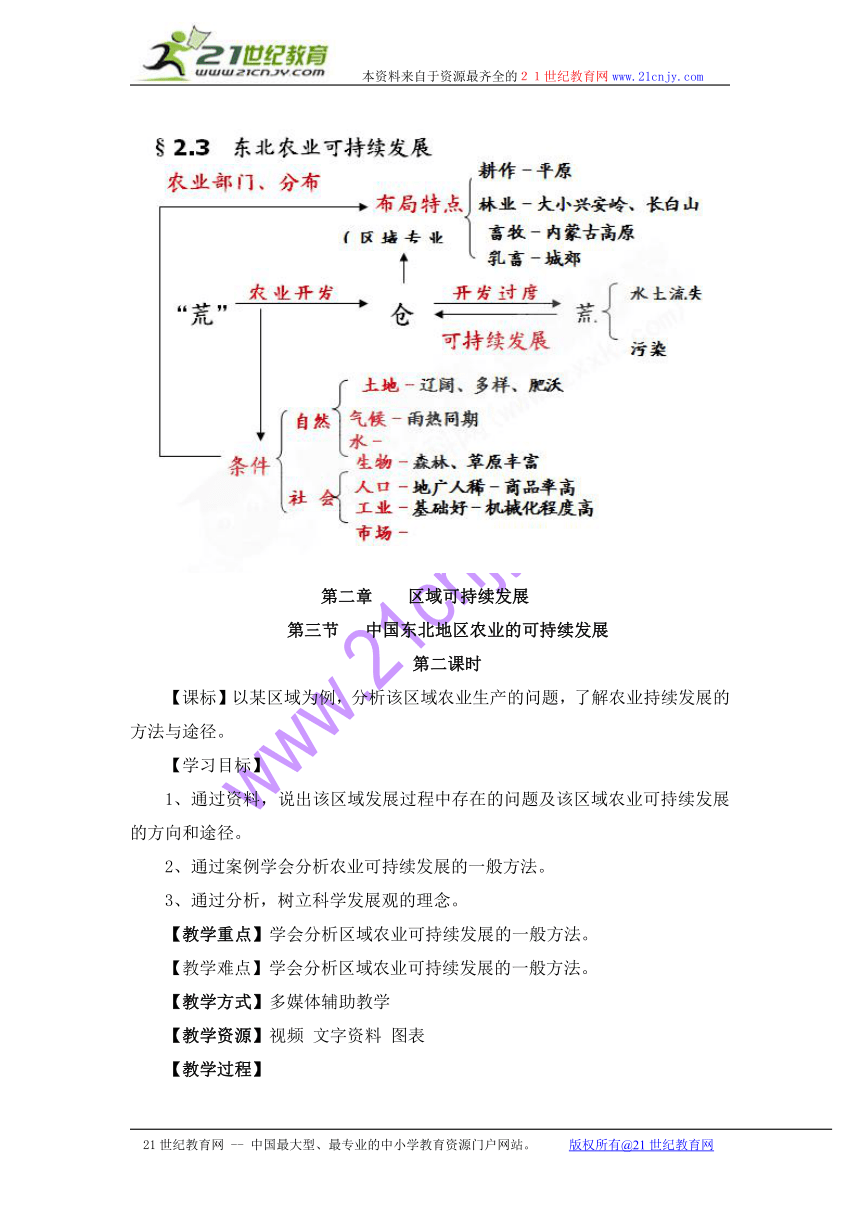

第二章 区域可持续发展

第三节 中国东北地区农业的可持续发展

【课标要求】以某区域为例,分析农业生产的条件、布局特点和环境问题,了解农业可持续发展的方法和途径。

【学习目标】

1.在地图上描述东北地区的位置、范围。通过读图分析,从土地、气候、水等方面说出东北地区农业生产的自然条件。

2.通过资料,从人口、工业、科技等方面分析说出东北地区农业生产的社会经济条件。

3.依据生产条件,分析东北地区农业生产部门与分布并在图上标注,归纳布局特点。

4.阅读资料分析东北地区农业生产在开发过程中存在的问题及产生原因,讨论说出解决方法及走可持续发展的途径。

5.以珠江三角洲基塘生产为例,通过对资料、示意图的阅读,分析生产条件及走可持续发展的途径方法。

【教学重点】区域农业生产的条件及布局特点

【教学难点】区域农业生产的条件及布局特点的分析方法

【教学资源】教材、地图册等相关图表和资料

【教学方法】案例分析法

【学 时】2学时

【教学过程】

第一学时

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 导入:阅读回忆录《重返黑土地》节选提问:文章中的黑土地在哪? 板书:区域农业生产 聆听思考,回答 创设情景学习身边有用的地理。

复习旧知一、东北地区的位置、范围 一、东北地区的位置、范围展示:中国政区图讲解:东北地区的行政区范围(东三省加内蒙东部)提问:东北地区的纬度位置、海陆位置小结:北纬40度以北,大陆东岸,距海近。 指图说出 在地图上描述区域的位置、范围

讲授新课二、东北地区农业生产的自然条件 承转:文章中的“大荒地”,是否真荒,阅读文章,说说你对东北自然环境的认识。二、东北地区农业生产的自然条件提问:农业生产需要的自然资源?(土地、气候、水、生物)展示:东北地区的地形图、气温降水分布及统计图、水系图提问:说明东北地区的地形分布、气候特点、水文特征。(地形上三面环山、平原广阔、西部高原;气候上,位于中温带、大兴安岭以东为湿润半湿润区、温带季风气候,以西为半干旱区、温带大陆性气候)提问:从东北自然环境特征中分析出有利于农业生产的优势,即东北地区农业生产自然资源条件。板书: 土地(地形、土壤)自然 气候(热量、降水) 水 生物 阅读、描述复习,回答读图分析,思考回答 从材料中提取信息强调已有基础知识通过读图分析,从土地、气候、水等方面说出东北地区农业生产的自然条件。

讲授新课三、东北地区农业生产的社会经济条件 承转:自然条件如此优越的东北为什么曾被称作“大荒地”?三、东北地区农业生产的社会经济条件展示:中国人口密度图、人口迁移图提问:东北地区农业生产的人口条件及开发优势(地广人稀――商品率高) 展示:东北地区工业、城市分布图 提问:东北地区农业生产的工业、科技条件及开发优势(工业基础好,科技支持――机械化程度高)展示:东北地区大城市分布图提问:东北地区农业生产的市场条件(市场广阔、利于发展乳畜业等城郊农业)板书:人口 工业 条件 社会经济科技 市场 读图思考,回答读图思考,回答读图思考,回答 通过资料,从人口、工业、科技等方面分析说出东北地区农业生产的社会经济条件。

讲授新课四、东北地区农业生产的布局特点及发展变化 四、东北地区农业生产的布局特点及发展变化展示:东北地区农业生产分布底图提问:结合自然条件及社会经济条件,在图上标出农业生产不同部门的分布,说出理由,归纳布局特点。(平原地区――耕作业;山区――林业;西部高原――畜牧业;城市周边――城郊农业、乳畜业。展示:东北地区耕、林、草土地面积变化数据提问:说出东北地区农业生产布局变化(耕地增多,森林、草原减少)板书:部门 分布 布局特点及变化 思考,在图上绘制展示说明读数据,分析说明 依据生产条件,分析东北地区农业生产部门与分布,归纳布局特点。运用所学知识解决实际问题,文图转换,读图绘图

小结 讲解:通过本节课的学习,掌握分析一地农业生产的条件及布局特点 总结归纳

【板书设计】

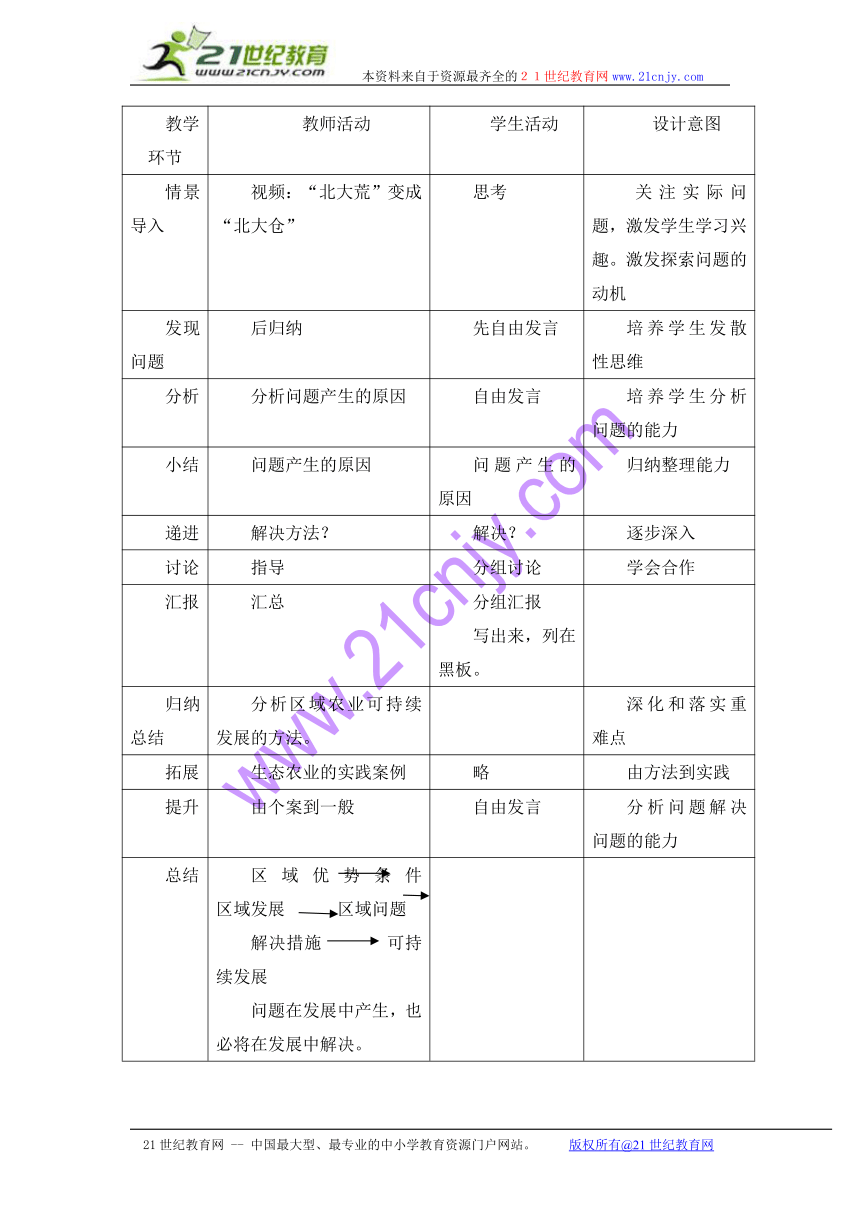

第二章 区域可持续发展

第三节 中国东北地区农业的可持续发展

第二课时

【课标】以某区域为例,分析该区域农业生产的问题,了解农业持续发展的方法与途径。

【学习目标】

1、通过资料,说出该区域发展过程中存在的问题及该区域农业可持续发展的方向和途径。

2、通过案例学会分析农业可持续发展的一般方法。

3、通过分析,树立科学发展观的理念。

【教学重点】学会分析区域农业可持续发展的一般方法。

【教学难点】学会分析区域农业可持续发展的一般方法。

【教学方式】多媒体辅助教学

【教学资源】视频 文字资料 图表

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情景导入 视频:“北大荒”变成“北大仓” 思考 关注实际问题,激发学生学习兴趣。激发探索问题的动机

发现问题 后归纳 先自由发言 培养学生发散性思维

分析 分析问题产生的原因 自由发言 培养学生分析问题的能力

小结 问题产生的原因 问题产生的原因 归纳整理能力

递进 解决方法? 解决? 逐步深入

讨论 指导 分组讨论 学会合作

汇报 汇总 分组汇报写出来,列在黑板。

归纳总结 分析区域农业可持续发展的方法。 深化和落实重难点

拓展 生态农业的实践案例 略 由方法到实践

提升 由个案到一般 自由发言 分析问题解决问题的能力

总结 区域优势条件 区域发展 区域问题解决措施 可持续发展问题在发展中产生,也必将在发展中解决。

【板书设计】

可持续发展

巩固练习

2.3 中国东北地区农业的可持续发展测试题

一、单项选择题

1 关于东北平原的叙述,正确的是( )

A 东北平原分布于黑龙江、吉林和辽宁三省境内,地势北高南低

B 气候类型以温带大陆性季风气候为主

C 是我国冬小麦、甜菜、大豆、玉米等农作物最大的生产基地

D 水热条件丰富,水热配合协调

“我的家住在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高梁“,一曲《松花江》上唱出了东北资源的丰富。据此回答2—4题

2 东北农业基地的资源优势主要表现在( )

(1)土地资源优势 (2)森林资源优势 (3)矿产资源优势 (4)地理区位优势

A (1)(2) B (1)(3) C (1)(4) D (2)(3)

3 东北地区土地资源数量上的优势是( )

(1)耕地总面积、人均面积、每一农业劳动力担负耕地面积较多

(2)宜农荒地全国最多,扩大耕地面积潜力较大

(3)主要为黑土、黑钙土,土壤肥沃

(4)耕地平坦,集中连片,适于大规模机械化作业

A (1)(4) B (1)(3) C (1)(2) D (2)(3)

4 可导致黑土肥力下降的因素有( )

(1)农作物生长 (2)黑土冲刷

(3)使用化肥 (4)不合理排灌

A (1)(2)(3) B (2)(3)(4)

C (1)(3)(4) D (1)(2)(4)

沼泽是在多水条件下形成的特殊自然综合体。三江平原是我国最大的沼泽区,经大面积开发,已成为全国性的商品粮基地。但近年来出现了诸如气候趋干、旱灾增多等环境恶化现象,于是国家决定这里今后不再垦荒。据此回答5—6题

5 三江平原分布的沼泽,属于( )

A 由赤道到两极的地域分异 B 由沿海到内地的地域分异

C 山地垂直地域分异 D 非地带性现象

6 下列有关三江平原的叙述,正确的是( )

A 粮食单产高,但商品率较低 B 主要粮食作物是冬小麦

C 纬度高,气温低,多为两年三熟

D 尚未开发的沼泽性荒原适宜建立自然保护区

下图为我国某土地利用的结构图,根据所学过的对区域农业发展的分析方法,结合自然地理知识,完成7——9 题

7 该地区可能位于( )

A 两广丘陵 B 山东丘陵

C 辽东丘陵 D 太行山区

8 关于该区农业资源的优势的叙述,正确的是( )

A 土地类型多样,生物品种多样

B 光、热、水资源丰富,且没有气象灾害

C 红壤广布,有机质含量高

D 水流湍急,地表侵蚀切割强烈

9 本区的经济发展,可以考虑( )

A 大量出售木材 B 大力发展一次性木筷生产

C 大力发展立体生态农业 D 全部改为梯田种稻

读右图,曲线为等高线(单位为m)。回答10——12题

10 根据如图所示地区的自然条件,可重点发展的经济作物是( )

A天然橡胶 B 棉花

C 茶叶 D 甜菜

11与东北平原相比,该区农业生产的优势条件是( )

A土壤肥沃 B地形平坦 C水源充足 D热量丰富

12该区农业发展面临的主要问题有( )

(1) 水土流失 (2)土地沙漠化

(3)酸性土壤改良 (4)盐碱地整治

A(1)(2) B(2)(3) C(1)(3) D(2)(4)

二、综合题

13 下图分别为黑龙江垦区土地利用状况图和黑龙江垦区商品率的变化图,读图分析回答问题。(1)从土地利用状况看,未利用的土地占土地总面积的比重约为_______,原因之一是三江平原分布着我国面积最大的__________.

(2)l图中垦区农业地域类型是( )

A 水稻种植业 B 商品谷物农业

C 传统旱作农业 D 粗放农业

(3) 图中垦区近二十年来的商品率变化特点是____________。因此,三江平原提供的商品粮比重在全国______________。

(4)下列有关东北农业的叙述,正确的是( )(不定项) A 属我国人口密集区,农业开发历史早

B 松辽平原被称为我国的“玉米带”

C 大豆、甜菜是东北最具特色的农产品

D 与珠江三角洲比较,在水热条件和土壤肥力两方面都具优势

三、填图练习和比较

濒临的海域 气候特征 资源特征 代表性农业类型 主要粮食作物

东北

珠三角

作物熟制 工业结构 工业发展的有利条件 工业发展的不利条件及存在问题 解决措施或合理化建议

东北

珠三角[

参考答案:

一、单项选择题

题号 1 2 3 4 5 6

答案 B A C B D D

题号 7 8 9 10 11 12

答案 A A C C D C

二、综合题

13(1)31%, 沼泽地

(2)B

(3)越来越上升,较大或上升

(4)BC

三、填图就比较(略)

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第二章 区域可持续发展

第三节 中国东北地区农业的可持续发展

【课标要求】以某区域为例,分析农业生产的条件、布局特点和环境问题,了解农业可持续发展的方法和途径。

【学习目标】

1.在地图上描述东北地区的位置、范围。通过读图分析,从土地、气候、水等方面说出东北地区农业生产的自然条件。

2.通过资料,从人口、工业、科技等方面分析说出东北地区农业生产的社会经济条件。

3.依据生产条件,分析东北地区农业生产部门与分布并在图上标注,归纳布局特点。

4.阅读资料分析东北地区农业生产在开发过程中存在的问题及产生原因,讨论说出解决方法及走可持续发展的途径。

5.以珠江三角洲基塘生产为例,通过对资料、示意图的阅读,分析生产条件及走可持续发展的途径方法。

【教学重点】区域农业生产的条件及布局特点

【教学难点】区域农业生产的条件及布局特点的分析方法

【教学资源】教材、地图册等相关图表和资料

【教学方法】案例分析法

【学 时】2学时

【教学过程】

第一学时

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 导入:阅读回忆录《重返黑土地》节选提问:文章中的黑土地在哪? 板书:区域农业生产 聆听思考,回答 创设情景学习身边有用的地理。

复习旧知一、东北地区的位置、范围 一、东北地区的位置、范围展示:中国政区图讲解:东北地区的行政区范围(东三省加内蒙东部)提问:东北地区的纬度位置、海陆位置小结:北纬40度以北,大陆东岸,距海近。 指图说出 在地图上描述区域的位置、范围

讲授新课二、东北地区农业生产的自然条件 承转:文章中的“大荒地”,是否真荒,阅读文章,说说你对东北自然环境的认识。二、东北地区农业生产的自然条件提问:农业生产需要的自然资源?(土地、气候、水、生物)展示:东北地区的地形图、气温降水分布及统计图、水系图提问:说明东北地区的地形分布、气候特点、水文特征。(地形上三面环山、平原广阔、西部高原;气候上,位于中温带、大兴安岭以东为湿润半湿润区、温带季风气候,以西为半干旱区、温带大陆性气候)提问:从东北自然环境特征中分析出有利于农业生产的优势,即东北地区农业生产自然资源条件。板书: 土地(地形、土壤)自然 气候(热量、降水) 水 生物 阅读、描述复习,回答读图分析,思考回答 从材料中提取信息强调已有基础知识通过读图分析,从土地、气候、水等方面说出东北地区农业生产的自然条件。

讲授新课三、东北地区农业生产的社会经济条件 承转:自然条件如此优越的东北为什么曾被称作“大荒地”?三、东北地区农业生产的社会经济条件展示:中国人口密度图、人口迁移图提问:东北地区农业生产的人口条件及开发优势(地广人稀――商品率高) 展示:东北地区工业、城市分布图 提问:东北地区农业生产的工业、科技条件及开发优势(工业基础好,科技支持――机械化程度高)展示:东北地区大城市分布图提问:东北地区农业生产的市场条件(市场广阔、利于发展乳畜业等城郊农业)板书:人口 工业 条件 社会经济科技 市场 读图思考,回答读图思考,回答读图思考,回答 通过资料,从人口、工业、科技等方面分析说出东北地区农业生产的社会经济条件。

讲授新课四、东北地区农业生产的布局特点及发展变化 四、东北地区农业生产的布局特点及发展变化展示:东北地区农业生产分布底图提问:结合自然条件及社会经济条件,在图上标出农业生产不同部门的分布,说出理由,归纳布局特点。(平原地区――耕作业;山区――林业;西部高原――畜牧业;城市周边――城郊农业、乳畜业。展示:东北地区耕、林、草土地面积变化数据提问:说出东北地区农业生产布局变化(耕地增多,森林、草原减少)板书:部门 分布 布局特点及变化 思考,在图上绘制展示说明读数据,分析说明 依据生产条件,分析东北地区农业生产部门与分布,归纳布局特点。运用所学知识解决实际问题,文图转换,读图绘图

小结 讲解:通过本节课的学习,掌握分析一地农业生产的条件及布局特点 总结归纳

【板书设计】

第二章 区域可持续发展

第三节 中国东北地区农业的可持续发展

第二课时

【课标】以某区域为例,分析该区域农业生产的问题,了解农业持续发展的方法与途径。

【学习目标】

1、通过资料,说出该区域发展过程中存在的问题及该区域农业可持续发展的方向和途径。

2、通过案例学会分析农业可持续发展的一般方法。

3、通过分析,树立科学发展观的理念。

【教学重点】学会分析区域农业可持续发展的一般方法。

【教学难点】学会分析区域农业可持续发展的一般方法。

【教学方式】多媒体辅助教学

【教学资源】视频 文字资料 图表

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情景导入 视频:“北大荒”变成“北大仓” 思考 关注实际问题,激发学生学习兴趣。激发探索问题的动机

发现问题 后归纳 先自由发言 培养学生发散性思维

分析 分析问题产生的原因 自由发言 培养学生分析问题的能力

小结 问题产生的原因 问题产生的原因 归纳整理能力

递进 解决方法? 解决? 逐步深入

讨论 指导 分组讨论 学会合作

汇报 汇总 分组汇报写出来,列在黑板。

归纳总结 分析区域农业可持续发展的方法。 深化和落实重难点

拓展 生态农业的实践案例 略 由方法到实践

提升 由个案到一般 自由发言 分析问题解决问题的能力

总结 区域优势条件 区域发展 区域问题解决措施 可持续发展问题在发展中产生,也必将在发展中解决。

【板书设计】

可持续发展

巩固练习

2.3 中国东北地区农业的可持续发展测试题

一、单项选择题

1 关于东北平原的叙述,正确的是( )

A 东北平原分布于黑龙江、吉林和辽宁三省境内,地势北高南低

B 气候类型以温带大陆性季风气候为主

C 是我国冬小麦、甜菜、大豆、玉米等农作物最大的生产基地

D 水热条件丰富,水热配合协调

“我的家住在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高梁“,一曲《松花江》上唱出了东北资源的丰富。据此回答2—4题

2 东北农业基地的资源优势主要表现在( )

(1)土地资源优势 (2)森林资源优势 (3)矿产资源优势 (4)地理区位优势

A (1)(2) B (1)(3) C (1)(4) D (2)(3)

3 东北地区土地资源数量上的优势是( )

(1)耕地总面积、人均面积、每一农业劳动力担负耕地面积较多

(2)宜农荒地全国最多,扩大耕地面积潜力较大

(3)主要为黑土、黑钙土,土壤肥沃

(4)耕地平坦,集中连片,适于大规模机械化作业

A (1)(4) B (1)(3) C (1)(2) D (2)(3)

4 可导致黑土肥力下降的因素有( )

(1)农作物生长 (2)黑土冲刷

(3)使用化肥 (4)不合理排灌

A (1)(2)(3) B (2)(3)(4)

C (1)(3)(4) D (1)(2)(4)

沼泽是在多水条件下形成的特殊自然综合体。三江平原是我国最大的沼泽区,经大面积开发,已成为全国性的商品粮基地。但近年来出现了诸如气候趋干、旱灾增多等环境恶化现象,于是国家决定这里今后不再垦荒。据此回答5—6题

5 三江平原分布的沼泽,属于( )

A 由赤道到两极的地域分异 B 由沿海到内地的地域分异

C 山地垂直地域分异 D 非地带性现象

6 下列有关三江平原的叙述,正确的是( )

A 粮食单产高,但商品率较低 B 主要粮食作物是冬小麦

C 纬度高,气温低,多为两年三熟

D 尚未开发的沼泽性荒原适宜建立自然保护区

下图为我国某土地利用的结构图,根据所学过的对区域农业发展的分析方法,结合自然地理知识,完成7——9 题

7 该地区可能位于( )

A 两广丘陵 B 山东丘陵

C 辽东丘陵 D 太行山区

8 关于该区农业资源的优势的叙述,正确的是( )

A 土地类型多样,生物品种多样

B 光、热、水资源丰富,且没有气象灾害

C 红壤广布,有机质含量高

D 水流湍急,地表侵蚀切割强烈

9 本区的经济发展,可以考虑( )

A 大量出售木材 B 大力发展一次性木筷生产

C 大力发展立体生态农业 D 全部改为梯田种稻

读右图,曲线为等高线(单位为m)。回答10——12题

10 根据如图所示地区的自然条件,可重点发展的经济作物是( )

A天然橡胶 B 棉花

C 茶叶 D 甜菜

11与东北平原相比,该区农业生产的优势条件是( )

A土壤肥沃 B地形平坦 C水源充足 D热量丰富

12该区农业发展面临的主要问题有( )

(1) 水土流失 (2)土地沙漠化

(3)酸性土壤改良 (4)盐碱地整治

A(1)(2) B(2)(3) C(1)(3) D(2)(4)

二、综合题

13 下图分别为黑龙江垦区土地利用状况图和黑龙江垦区商品率的变化图,读图分析回答问题。(1)从土地利用状况看,未利用的土地占土地总面积的比重约为_______,原因之一是三江平原分布着我国面积最大的__________.

(2)l图中垦区农业地域类型是( )

A 水稻种植业 B 商品谷物农业

C 传统旱作农业 D 粗放农业

(3) 图中垦区近二十年来的商品率变化特点是____________。因此,三江平原提供的商品粮比重在全国______________。

(4)下列有关东北农业的叙述,正确的是( )(不定项) A 属我国人口密集区,农业开发历史早

B 松辽平原被称为我国的“玉米带”

C 大豆、甜菜是东北最具特色的农产品

D 与珠江三角洲比较,在水热条件和土壤肥力两方面都具优势

三、填图练习和比较

濒临的海域 气候特征 资源特征 代表性农业类型 主要粮食作物

东北

珠三角

作物熟制 工业结构 工业发展的有利条件 工业发展的不利条件及存在问题 解决措施或合理化建议

东北

珠三角[

参考答案:

一、单项选择题

题号 1 2 3 4 5 6

答案 B A C B D D

题号 7 8 9 10 11 12

答案 A A C C D C

二、综合题

13(1)31%, 沼泽地

(2)B

(3)越来越上升,较大或上升

(4)BC

三、填图就比较(略)

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网