沪教版九上化学 5.4基础实验4 常见金属的性质 教案

文档属性

| 名称 | 沪教版九上化学 5.4基础实验4 常见金属的性质 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 47.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

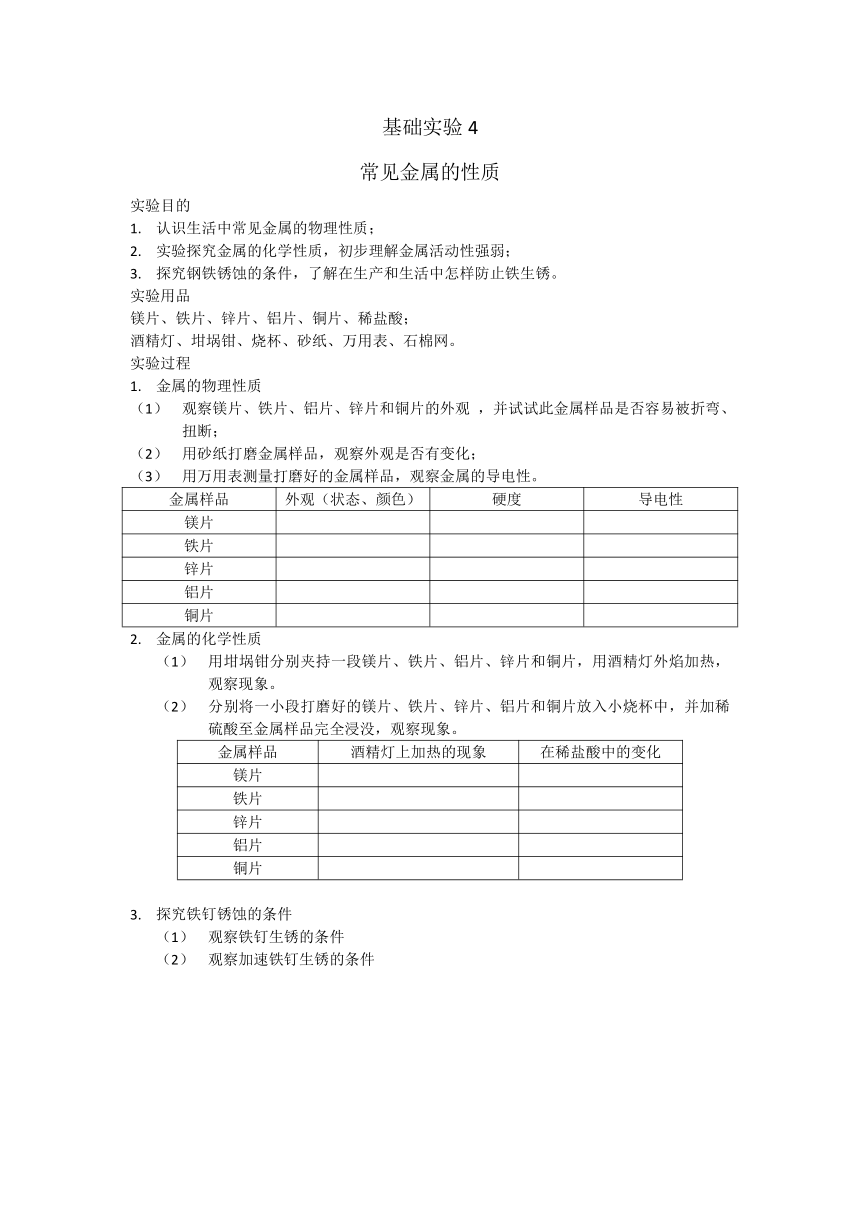

基础实验4

常见金属的性质

实验目的

认识生活中常见金属的物理性质;

实验探究金属的化学性质,初步理解金属活动性强弱;

探究钢铁锈蚀的条件,了解在生产和生活中怎样防止铁生锈。

实验用品

镁片、铁片、锌片、铝片、铜片、稀盐酸;

酒精灯、坩埚钳、烧杯、砂纸、万用表、石棉网。

实验过程

金属的物理性质

观察镁片、铁片、铝片、锌片和铜片的外观 ,并试试此金属样品是否容易被折弯、扭断;

用砂纸打磨金属样品,观察外观是否有变化;

用万用表测量打磨好的金属样品,观察金属的导电性。

金属样品

外观(状态、颜色)

硬度

导电性

镁片

铁片

锌片

铝片

铜片

金属的化学性质

用坩埚钳分别夹持一段镁片、铁片、铝片、锌片和铜片,用酒精灯外焰加热,观察现象。

分别将一小段打磨好的镁片、铁片、锌片、铝片和铜片放入小烧杯中,并加稀硫酸至金属样品完全浸没,观察现象。

金属样品

酒精灯上加热的现象

在稀盐酸中的变化

镁片

铁片

锌片

铝片

铜片

探究铁钉锈蚀的条件

观察铁钉生锈的条件

观察加速铁钉生锈的条件

教学过程:

引入:本章我们学习了常见金属的性质,本节课我们通过实验归纳总结常见金属的物理和化学性质。首先我们看金属的物理性质:

学生活动:按照ppt要求完成实验一,并记录实验现象。

教师活动

学生活动

设计意图

引入:本章我们学习了常见金属的性质,本节课我们通过实验归纳总结常见金属的物理和化学性质。首先我们看金属的物理性质。

直入主题,目标明确

学生实验教师观察指导

学生活动一:按照ppt要求完成实验一。

学生活动二:按照ppt要求打磨金属片,并记录实验现象

学生观察并动手触摸金属片,通过观察和触觉感受金属的颜色和硬度,给学生创造情景记忆。通过动手打磨金属片,培养学生动手实验能力。

过渡:刚才我们观察的金属表面会有杂质或氧化膜,请同学们用砂纸打磨后观察金属的颜色,在打磨的时候请注意安全。

教师:金属能导电是我们熟知的,导电的情况如何呢?

学生活动三:用万用表测量金属的导电性(电阻)

实验改进,课本要求用灯泡和电池来感受金属的导电性,连接方法较为复杂,改用万用表后指针偏转现象明显,操作简单。且能得出金属导电性强弱

教师:我们一起来分享一下同学们记录的实验现象。实物投影展示部分学生的实验记录单。

学生活动四:总结并规范实验现象的记录

通过实验现象记录的展示,进一步培养学生完整、准确记录实验现象的能力,引导学生规范使用化学用语,掌握观察实验现象的能力。

通过实验现象的归纳总结强化学生记忆。

教师:刚才我们通过实验巩固了金属的物理性质,金属和氧气、酸反应属于金属的化学性质,请同学们动手实验,仔细观察并记录实验的现象。

金属与氧气的反应在新课教学中采用的是演示实验,本节课让学生自己动手加热金属片,感受镁条燃烧的剧烈反应,仔细观察了金属铝和锌加热融化,近距离的观察了铁和铜加热后变黑。一系列的实验让学生感知了金属性质间的共同点和差异,了解金属的性质和物质的多样性。

金属与酸的反应是教学的重点,也为第七章酸的化学性质埋下伏笔。

具体的实验操作,培养学生动手能力,详细的实验观察和实验记录,培养学生严谨的实验态度。

教师:指导学生完成实验。

学生活动五:完成金属与氧气反应的实验,记录实验现象。

学生活动六:完成金属与稀盐酸的反应,记录实验现象。

教师:我们来展示两组同学记录的实验现象。

通过两次实验记录的对比,提升学生观察实验和记录实验现象的能力。

教师:我们看到同学们记录的实验现象都是铝产生气泡的速度比其它三种金属慢,这好像不符合我们之前讲过的金属活泼性顺序,那位同学能解释一下为什么?

学生:铝表面有一层致密的氧化膜,阻隔铝和酸的反应,但是在打磨光亮的地方气泡比较明显

让学生用所学知识解释实验现象,加深对知识记忆和理解,培养学生解决问题的能力,同时通过这一特殊现象的产生让学生进一步体会物质的多样性。

教师:这位同学解释的非常清晰,铝表面的氧化膜也会和酸反应,请同学们再次观察铝与酸混合的那个烧杯

学生:产生气泡好剧烈,铝片都浮到液体表面了,溶液也浑浊了。

让学生再次观察实验,认知铝表面氧化膜的强大和对保护铝的重要性。

教师:铁不仅容易和酸、氧气反应,生活中的铁也容易生锈。通过学习我们知道铁生锈需要氧气和水共同作用,加速铁的生锈条件有盐水、酸、碱等。我们来看一生活小实验。

学生活动:观察视频,铁丝生锈的条件和加速铁丝生锈的条件。

观察生活中的小实验,学生用所学知识解释生活中的现象,学生感受到化学来源于生活,化学是有用的化学。化学能更好的指导生活。

生活中的小实验拓展学生的思维广度,实验不只停留子在实验室,生活中处处可能完成化学实验。

铁丝生锈需要时间久,不可能子在课堂内完成,借助视频,学生观察到铁丝生锈的过程,使教学过程完整,将知识整体呈现给学生。

教师:刚才的实验我们定性知道了金属的常见性质,下面我们通过计算定量认识金属与酸的反应。

学生活动:计算1g镁、铝、锌、铁分别于酸反应生成氢气的质量。

题目:1g Mg、Al、Zn、Fe分别于足量稀硫酸反应,生成氢气的质量:

Mg Al

Zn Fe

等质量的镁片、铝片、锌片、铁片与足量的酸反应,产生氢气质量随时间变化曲线如右图:

a . :b . :

c . :d . :

等质量的镁片、铝片、锌片、铁片与酸反应,产生氢气质量随时间变化曲线如右图:

1 .金属有剩余的是 。

2 .a代表的金属是 。

完成练习并讲解

通过计算复习化学方程式的相关计算,得出相同质量的金属生成氢气的多少

教师:通过刚才的计算我们得出相同质量的金属与足量酸反应生成氢气由多到少的顺序:铝、镁、锌、铁。如果将这些数据转化成图像呢?

数形结合,通过图形直观、容易理解金属与酸反应的有关量的关系。尤其是酸不足时金属量的判断,对学生的理解能力和逻辑思维能力都有很大的提升。

学生交流讨论,学生自己完成讲解,一方面学生的语言组织能力和思维能力得到提升,一方面小组互助学习模式得到培养。

小结:本节课我们通过实验归纳总结了常见金属的物理和化学性质,并通过互助学习提升了定量计算中金属与酸反应的解题能力,课后请同学们整理自己记录的实验现象,完成实验报告。

教学反思:

本节课优点:

1.学生分组实验,培养学生实验能力,教师在实验过程几乎不干涉,做一个观察者和提醒者。

2.学生小组合作,培养了团队精神,通过小组合作、讨论等教学形式,让学生成为课堂的主体。

3.实验设计充分,通过实验该进,提升了实验操作性。

4.通过数形结合,并通过数模的建立,帮助学生理解教学的难点,也是一次新的尝试。

不足:

未能关注到个别学生实验需求,个别学生实验时指导不足。

虽然通过数形结合,数学模型的建立帮助学生定量理解金属与酸的反应,这部分知识的难度还是较大,应加强课后的指导,后期复习中也要注意强化。

实验过程中指导性语言还不够清晰,导致个别小组实验完成情况不佳,还是体现教学的紧张。

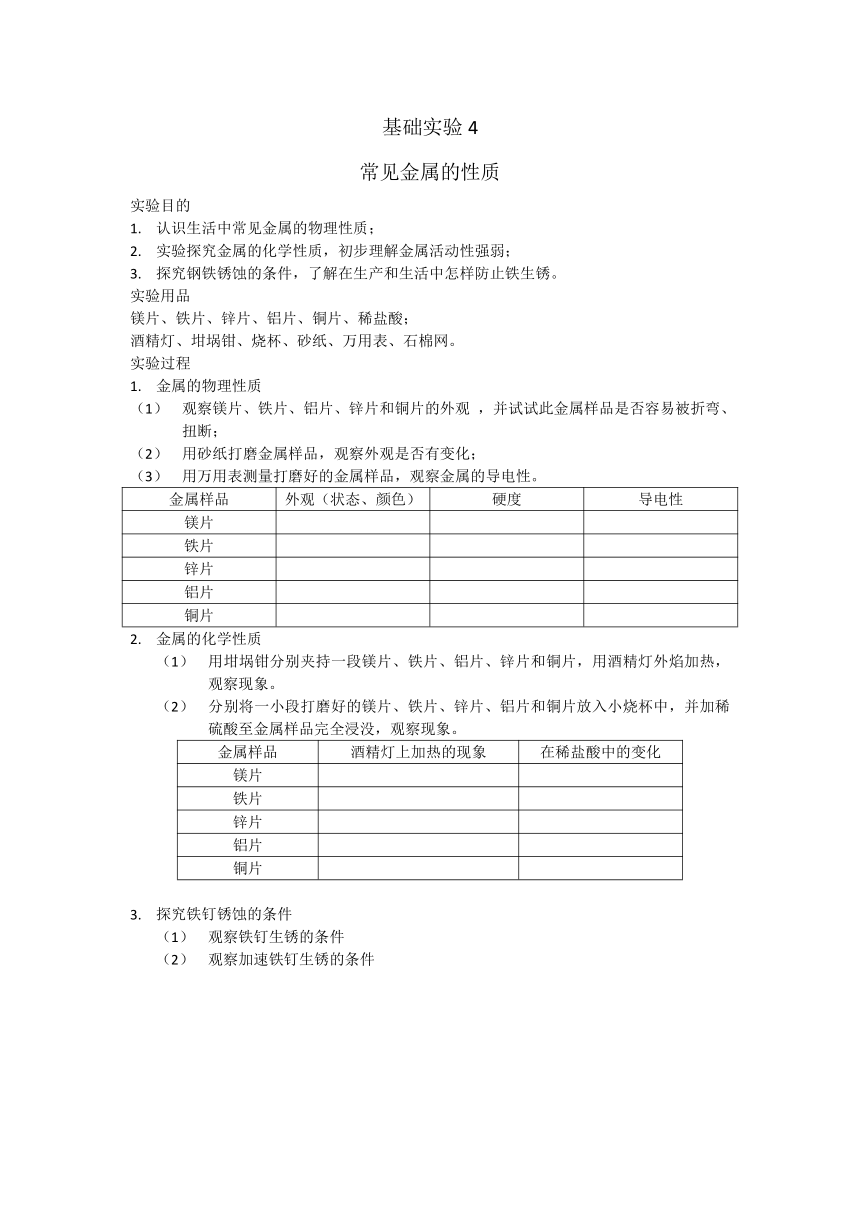

常见金属的性质

实验目的

认识生活中常见金属的物理性质;

实验探究金属的化学性质,初步理解金属活动性强弱;

探究钢铁锈蚀的条件,了解在生产和生活中怎样防止铁生锈。

实验用品

镁片、铁片、锌片、铝片、铜片、稀盐酸;

酒精灯、坩埚钳、烧杯、砂纸、万用表、石棉网。

实验过程

金属的物理性质

观察镁片、铁片、铝片、锌片和铜片的外观 ,并试试此金属样品是否容易被折弯、扭断;

用砂纸打磨金属样品,观察外观是否有变化;

用万用表测量打磨好的金属样品,观察金属的导电性。

金属样品

外观(状态、颜色)

硬度

导电性

镁片

铁片

锌片

铝片

铜片

金属的化学性质

用坩埚钳分别夹持一段镁片、铁片、铝片、锌片和铜片,用酒精灯外焰加热,观察现象。

分别将一小段打磨好的镁片、铁片、锌片、铝片和铜片放入小烧杯中,并加稀硫酸至金属样品完全浸没,观察现象。

金属样品

酒精灯上加热的现象

在稀盐酸中的变化

镁片

铁片

锌片

铝片

铜片

探究铁钉锈蚀的条件

观察铁钉生锈的条件

观察加速铁钉生锈的条件

教学过程:

引入:本章我们学习了常见金属的性质,本节课我们通过实验归纳总结常见金属的物理和化学性质。首先我们看金属的物理性质:

学生活动:按照ppt要求完成实验一,并记录实验现象。

教师活动

学生活动

设计意图

引入:本章我们学习了常见金属的性质,本节课我们通过实验归纳总结常见金属的物理和化学性质。首先我们看金属的物理性质。

直入主题,目标明确

学生实验教师观察指导

学生活动一:按照ppt要求完成实验一。

学生活动二:按照ppt要求打磨金属片,并记录实验现象

学生观察并动手触摸金属片,通过观察和触觉感受金属的颜色和硬度,给学生创造情景记忆。通过动手打磨金属片,培养学生动手实验能力。

过渡:刚才我们观察的金属表面会有杂质或氧化膜,请同学们用砂纸打磨后观察金属的颜色,在打磨的时候请注意安全。

教师:金属能导电是我们熟知的,导电的情况如何呢?

学生活动三:用万用表测量金属的导电性(电阻)

实验改进,课本要求用灯泡和电池来感受金属的导电性,连接方法较为复杂,改用万用表后指针偏转现象明显,操作简单。且能得出金属导电性强弱

教师:我们一起来分享一下同学们记录的实验现象。实物投影展示部分学生的实验记录单。

学生活动四:总结并规范实验现象的记录

通过实验现象记录的展示,进一步培养学生完整、准确记录实验现象的能力,引导学生规范使用化学用语,掌握观察实验现象的能力。

通过实验现象的归纳总结强化学生记忆。

教师:刚才我们通过实验巩固了金属的物理性质,金属和氧气、酸反应属于金属的化学性质,请同学们动手实验,仔细观察并记录实验的现象。

金属与氧气的反应在新课教学中采用的是演示实验,本节课让学生自己动手加热金属片,感受镁条燃烧的剧烈反应,仔细观察了金属铝和锌加热融化,近距离的观察了铁和铜加热后变黑。一系列的实验让学生感知了金属性质间的共同点和差异,了解金属的性质和物质的多样性。

金属与酸的反应是教学的重点,也为第七章酸的化学性质埋下伏笔。

具体的实验操作,培养学生动手能力,详细的实验观察和实验记录,培养学生严谨的实验态度。

教师:指导学生完成实验。

学生活动五:完成金属与氧气反应的实验,记录实验现象。

学生活动六:完成金属与稀盐酸的反应,记录实验现象。

教师:我们来展示两组同学记录的实验现象。

通过两次实验记录的对比,提升学生观察实验和记录实验现象的能力。

教师:我们看到同学们记录的实验现象都是铝产生气泡的速度比其它三种金属慢,这好像不符合我们之前讲过的金属活泼性顺序,那位同学能解释一下为什么?

学生:铝表面有一层致密的氧化膜,阻隔铝和酸的反应,但是在打磨光亮的地方气泡比较明显

让学生用所学知识解释实验现象,加深对知识记忆和理解,培养学生解决问题的能力,同时通过这一特殊现象的产生让学生进一步体会物质的多样性。

教师:这位同学解释的非常清晰,铝表面的氧化膜也会和酸反应,请同学们再次观察铝与酸混合的那个烧杯

学生:产生气泡好剧烈,铝片都浮到液体表面了,溶液也浑浊了。

让学生再次观察实验,认知铝表面氧化膜的强大和对保护铝的重要性。

教师:铁不仅容易和酸、氧气反应,生活中的铁也容易生锈。通过学习我们知道铁生锈需要氧气和水共同作用,加速铁的生锈条件有盐水、酸、碱等。我们来看一生活小实验。

学生活动:观察视频,铁丝生锈的条件和加速铁丝生锈的条件。

观察生活中的小实验,学生用所学知识解释生活中的现象,学生感受到化学来源于生活,化学是有用的化学。化学能更好的指导生活。

生活中的小实验拓展学生的思维广度,实验不只停留子在实验室,生活中处处可能完成化学实验。

铁丝生锈需要时间久,不可能子在课堂内完成,借助视频,学生观察到铁丝生锈的过程,使教学过程完整,将知识整体呈现给学生。

教师:刚才的实验我们定性知道了金属的常见性质,下面我们通过计算定量认识金属与酸的反应。

学生活动:计算1g镁、铝、锌、铁分别于酸反应生成氢气的质量。

题目:1g Mg、Al、Zn、Fe分别于足量稀硫酸反应,生成氢气的质量:

Mg Al

Zn Fe

等质量的镁片、铝片、锌片、铁片与足量的酸反应,产生氢气质量随时间变化曲线如右图:

a . :b . :

c . :d . :

等质量的镁片、铝片、锌片、铁片与酸反应,产生氢气质量随时间变化曲线如右图:

1 .金属有剩余的是 。

2 .a代表的金属是 。

完成练习并讲解

通过计算复习化学方程式的相关计算,得出相同质量的金属生成氢气的多少

教师:通过刚才的计算我们得出相同质量的金属与足量酸反应生成氢气由多到少的顺序:铝、镁、锌、铁。如果将这些数据转化成图像呢?

数形结合,通过图形直观、容易理解金属与酸反应的有关量的关系。尤其是酸不足时金属量的判断,对学生的理解能力和逻辑思维能力都有很大的提升。

学生交流讨论,学生自己完成讲解,一方面学生的语言组织能力和思维能力得到提升,一方面小组互助学习模式得到培养。

小结:本节课我们通过实验归纳总结了常见金属的物理和化学性质,并通过互助学习提升了定量计算中金属与酸反应的解题能力,课后请同学们整理自己记录的实验现象,完成实验报告。

教学反思:

本节课优点:

1.学生分组实验,培养学生实验能力,教师在实验过程几乎不干涉,做一个观察者和提醒者。

2.学生小组合作,培养了团队精神,通过小组合作、讨论等教学形式,让学生成为课堂的主体。

3.实验设计充分,通过实验该进,提升了实验操作性。

4.通过数形结合,并通过数模的建立,帮助学生理解教学的难点,也是一次新的尝试。

不足:

未能关注到个别学生实验需求,个别学生实验时指导不足。

虽然通过数形结合,数学模型的建立帮助学生定量理解金属与酸的反应,这部分知识的难度还是较大,应加强课后的指导,后期复习中也要注意强化。

实验过程中指导性语言还不够清晰,导致个别小组实验完成情况不佳,还是体现教学的紧张。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质