2011版《名师一号》地理配套课件:第4讲 地球的圈层结构(中图版)

文档属性

| 名称 | 2011版《名师一号》地理配套课件:第4讲 地球的圈层结构(中图版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 705.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

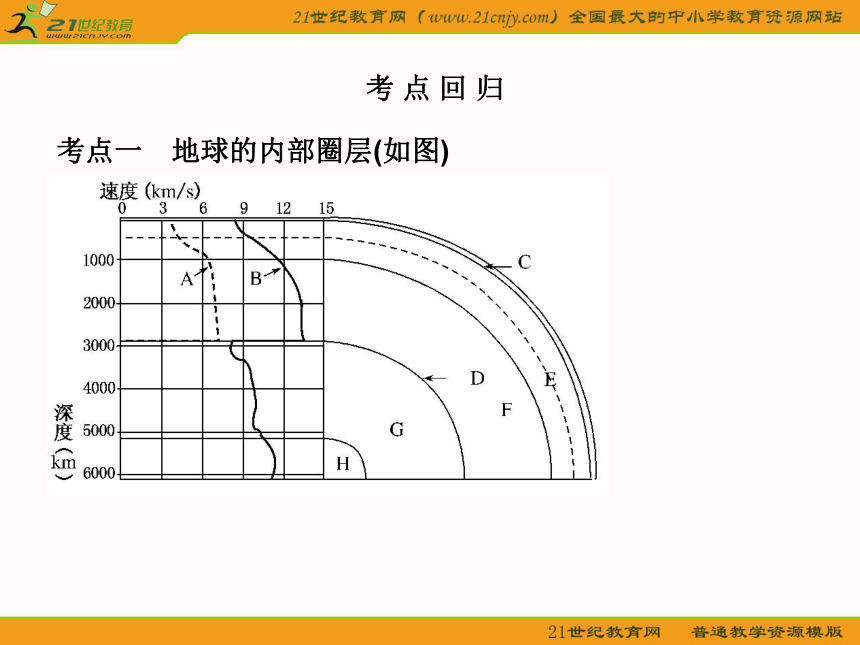

课件92张PPT。第4讲 地球的圈层结构 走进高考 第一关:考点关 考 点 回 归 考点一 地球的内部圈层(如图)1.划分依据:地震波在地下不同深度________的变化。图中A表示________,B表示________,确定两个界面(C为________,D为________)。传播速度横波纵波莫霍面古登堡面2.圈层划分

(1)地核(H+G):由________和________组成。

(2)________(E+):E上部存在________层。

(3)地壳(C以上):由________组成,厚度不均。铁镍地幔软流岩石考点二 地球的外部圈层(1)范围:下限为地球________表面,上限约在高空________千米处。海陆2000~3000(2)低层大气的组成及作用组成含量作用干洁空气氧氮二者占干洁空气体积分数的99%维持____________的必需物质组成________的基本成分二氧化碳臭氧含量很少_________的重要原料,对地面起______作用吸收太阳______,保护地球生物水汽固体杂质含量很少________的必要条件生物生命活动蛋白质光合作用保温紫外线成云致雨(3)分层 ①对流层

特点

气温随________的增加而________,

每上升100米,平均下降________℃

空气________运动十分显著

________变化最大

作用:与人类关系密切高度降低0.6对流天气②平流层

特点

气温随______增加呈明显______趋势

空气大多作______

作用:________层保护生物;利于________高度上升平流运动臭氧航空飞行③高层大气

特点:密度非常小,存在电离层

作用:电离层能够反射________无线电短波2.水圈

(1)组成:主体是_______,还包括其他水体形式。

(2)作用:参与________转化,促进________的发展和演化。海洋物质能量地理环境3.生物圈

(1)概念:由地球________及其________所构成的圈层。

(2)范围及特点:存在于________、________和________表面。生物生存环境水圈气圈地壳解读高考 第二关:热点关 热 点 精 析 热点一 地球的内部圈层 1.地震波的分类2.地球内部圈层的划分及其特征热点二 大气的垂直分层及特点 依据大气在垂直方向上的物理性质及运动状况,可将大气自下而上分为对流层、平流层、高层大气,具体分析如下:典 例 精 解例地震会给人类带来巨大灾害,人类也可以利用地震技术探索地球内部构造、勘探石油。读图,回答下列问题。(1)2009年3月20日汤加海底火山爆发,次日发生了里氏8.0级地震。地震发生时,陆地上的人和在附近海面上的船员都感觉到( )

A.先上下颠簸,后左右摇晃

B.先左右摇晃,后上下颠簸

C.左右摇晃

D.上下颠簸D (2)地震和火山的发生都与板块和岩浆活动有关。汤加位于________板块与________板块的交界外。火山喷发的岩浆来自地球内部地幔中的________层。太平洋印度洋软流(3)根据地震波的传播情况,在图2中填写地球内部各圈层和分界面的名称。C 笑对高考 第三关:技巧关 技 巧 精 讲 对流层的特点 大气垂直分层中的对流层与人类的生产、生活关系最为密切,具体分析如下:考 向 精 测 考例湿空气和干空气的垂直递减率是不同的,湿空气的垂直递减率要小一些,因为湿空气上升时水汽会产生凝结,而水分凝结是释放热量的过程,抵消了部分因上升所引起的降温。读下图回答(1)~(2)题。(1)若d点气温为26℃,a点气温为30℃,d、c两点高度相同,b点的温度为10℃,c点温度为30℃,则bc坡与a点相同高度的点气温为( ) A.35℃ B.34℃ C.30℃ D.25℃A (2)根据材料可以判断下列叙述正确的是( )

A.ab坡为迎风坡

B.bc坡为迎风坡

C.两个坡均有可能为迎风坡

D.无法判断A解析:气温垂直递减率指上升单位高度内气温下降的度数。根据题干知识,a点气温30℃,d点气温为26℃,假设ad间的相对高度为h,则海拔上升h米,气温下降4℃。再根据b点气温为10℃,可知由d到b气温下降16℃,由此可推出db的相对高度为4h。同理可算出在bc坡,平均每下降h米,气温上升5℃(bc相对高度等于4h,bc之间的温差为20℃),因此在bc坡与a点相同高度的点气温为35℃,山地迎风坡湿度大,温度变化小,故ab坡为迎风坡。课内基础达标 一、单项选择题

2009年9月30日印度尼西亚苏门答腊省发生里氏7.9级地震,造成重大人员伤亡和财产损失。读图,回答1~3题。1.地震发生时,当地的人们最先感觉到( ) ①S波 ②P波 ③上下颠簸 ④左右摇晃 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④C2.地震发生在图中( ) A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地 A3.一般地震的震源位于( ) A.地壳 B.地幔 C.软流层 D.地核 A解析:地震发生时有纵波(P波)和横波(S波),纵波传播速度快,先到达地表。印尼苏门答腊省位于苏门答腊岛。地震是地壳中能量的释放形式。 2008年9月25日21时10分,“神舟”七号飞船在酒泉卫星发射中心顺利升空,在离地341千米高度绕地飞行45圈后,“神舟”七号飞船返回舱于北京时间9月28日17时37分在内蒙古中部成功着陆。据此回答4~5题。4.“神舟”七号飞船返回时依次穿过的地球大气层是( ) A.对流层 平流层 高层大气 B.平流层 对流层 高层大气 C.高层大气 平流层 对流层 D.高层大气 对流层 平流层 C5.“神舟”七号穿过的大气层中,气温最高的是( ) A.对流层 B.平流层 C.臭氧层 D.高层大气 D解析:“神舟”七号飞船的飞行高度为341千米,位于高层大气中,高层大气温度最高,从高层大气返回,还需经过平流层和对流层。 6.2009年以来全球发生了多次严重的空难事件,造成多人死亡。据统计,多数飞机失事基本都发生在对流层中,以下解释可能正确的是( ) A.气温随高度增加而降低 B.这一层集中了整个大气质量的3/4,空气密度最大 C.该层天气现象复杂多变,导致飞行环境不稳定 D.该层大气以水平运动为主 答案:C解析:对流层对流运动显著,飞机飞行条件不稳定。二、综合题 7.读“地震波速度与地球内部构造图”,回答下列问题。(1)图中A、B表示地震波,其中A表示________波,B表示________波,其判断依据是________________________________________________________________________。 横纵A波波速慢,B波波速快(2)在地球内部,地震波传播速度最快的地方是( ) A.莫霍界面 B.上、下地幔之间 C.古登堡面 D.内、外核之间 C(3)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示________面,其判断依据是_________________________________;该面以上C代表________,该面以下E代________。 莫霍横波和纵波在此处波速突然加快地壳地幔(4)图中处,地震波A________,地震波B速度________并继续往深处传播。这说明面以上的E物质状态为________态,以下的G物质状态为________态,面是________面。 完全消失突然变小固液古登堡(5)C层主要由________组成,G层叫________,H层叫________。地球的岩石圈是指________和________________________________________________________________________。 各类岩石外核内核地壳上地幔顶部(软流层以上部分解析:该题的关键是读图。左图是地震波由地表向地心传播过程中波速随深度变化而变化的情况(注意左侧的深度尺),上方横坐标表示地震波速度,图内两条曲线分别表示横波和纵波的传播速度。地震波在通过同一介质时,波速慢者为横波,快者为纵波。右图是地球内部根据左图作出的判读结果。例如,根据地震波在距离地表平均33千米处波速突然增大,可确定D面为莫霍面。又根据在2900千米处,纵波波速锐减,横波完全消失,可确定面为古登堡面。面以下横波不能通过,说明面以下物质非固态。再根据纵波通过面以下时的波速(纵波波速与通过介质的密度成正比),说明面以下物质非气态,那么,就只能是液态(实际是在高温高压条件下的熔融态)课外能力检测(六) 地球的圈层结构一、单项选择题 1.地质学家常利用地震波来寻找油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示岩层中储有石油的是( ) A.① B.② C.③ D.④ 解析:纵波传播速度快于横波,故首先排除②项。横波只能通过固体传播,所以,地下有石油存在的地方,横波将无法通过而消失;纵波可以通过固体、液体传播,但通过液体时,波速将降低。据此可知A为正确选项。 答案:A读下图,回答2~3题。2.为了探测莫霍面的情况,在图中①~④地同时进行了地震波的测定,其中最迟得到从莫霍面传来的地震波的地点是( ) A.① B.② C.③ D.④ C3.在图中四点用地震波可能探测到石油的是( ) A.①② B.③④ C.①③ D.②④ A解析:地壳越厚,地震波的传播时间越长。结合四地经纬网图可知①位于马六甲海峡中,②位于波斯湾中,③位于马达加斯加岛,④位于直布罗陀海峡中,只有③地位于陆地上,地壳最厚。四地中马六甲海峡附近和波斯湾地区有丰富的石油资源。 读“某地地震波速度随深度的变化图”,回答4~6题。4.图中曲线表示的地震波是( ) A.纵波 B.横波 C.纵波和横波 D.无法判断 B5.该地莫霍面大约位于地下( ) A.5千米处 B.10千米处 C.17千米处 D.33千米处 A6.该地可能位于( ) A.(28°N,86°E) B.(30°N,30°E) C.(80°S,60°W) D.(0°,180°D解析:由地震波在地表的传播速度3~6千米/秒,可知该波为横波,在传播到大约5千米深处,地震波的传播速度明显加快,说明介质发生了变化。该处地壳较薄,最有可能是大洋部分的地壳。 7.下图中两湖面积相等,若两湖受到同等程度的污染后,净化速度较慢及湖的性质正确的是( ) A.①湖 淡水湖 B.②湖 咸水湖 C.①湖 咸水湖 D.②湖 淡水湖 解析:由等高线及河流的流向可以确定①湖为淡水湖,②湖为咸水湖。淡水湖和咸水湖受到同等程度的污染后,咸水湖净化速度较慢。 答案:B读图,完成8~9题。8.图中能正确示意大气垂直分层的是( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 B9.下列叙述正确的是( ) A.Ⅰ层为平流层,其直接热源来自于地面 B.Ⅱ层为平流层,大气对流运动显著 C.Ⅲ层为电离层,影响无线电短波通讯 D.Ⅰ层的高度因纬度而差异明显 D解析:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层分别代表对流层、平流层和高层大气。臭氧层位于平流层中。对流层的高度在低纬地区高,高纬地区低。再结合大气层气温垂直变化规律,可以确定乙图符合大气垂直分层状况。 读秀丽的黄果树瀑布景观图,回答10~12题。10.该图景观体现出的地球圈层的个数是( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 C11.构成该景观的主体要素属于的圈层是( ) A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.地壳 B12.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素是( ) A.瀑布 B.岩石 C.树木花草 D.大气C解析:景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈;生物圈是最活跃的圈层。 下图是某地某日垂直温度变化(℃/100米)时空分布图,读图完成13~15题。3.该日此地发生大气逆温现象的时段是( ) A.8∶00~16∶30 B.17∶00~23∶00 C.16∶30~7∶00 D.23∶00~5∶00 C14.发生大气逆温现象的最大高度约为( ) A.500米 B.100米 C.350米 D.150米 C15.当某地大气发生逆温现象时( ) A.空气对流更加显著 B.抑制污染物向上扩散 C.有利于成云致雨 D.减少大气中臭氧的含量 B解析:本题主要考查大气圈中对流层的气温变化规律等相关知识,解答该题的关键是准确分析图中显示的垂直温度变化的时间分布特点。图中曲线表示的是每上升100米气温变化的幅度,实线表示气温随高度升高而上升,而对流层中,正常情况下应是气温随高度升高而降低,由此可知该地约在16∶30至次日7∶00左右出现了逆温现象;从图中0等值线上可读出,大气逆温现象约在5∶00前后达到最大,高度约为350米左右;逆温发生时,空气的对流运动受到抑制,不利于地面污染物的向上扩散。 二、综合题 16.读岩石圈部分构造图,回答下列问题。(1)图中所示的地球外部圈层有________、________、________,形成人类赖以生存和发展的自然环境。大气圈生物圈水圈(2)①、②两层构成地壳,________部分地壳比较厚,________部分地壳比较薄。陆地海洋(3)④____面,大陆部分大约在地下平均____千米处。莫霍33(4)火山活动的岩浆主要来自( ) A.① B.② C.③ D.④ C解析:本题考查地球的圈层结构及地壳结构特点,结合教材内容不难得出答案。 17.读图,回答下列问题。 (1)图乙中40千米地壳厚度线与我国自然分界线中的哪个山脉走向大体一致,并简要说明地壳厚度与地势的关系。答案:大兴安岭 地势高,地壳厚度大;地势低,地壳厚度小。(2)我国东北部的7月等温线与地壳厚度线的吻合度较高,简析造成这种现象的原因。 答案:气温和地壳厚度都受地势高低的影响,其等值线延伸方向基本与山脉走向一致。(3)太原和石家庄纬度相当,但7月气温差别较大,简析其原因。 答案:太原地处黄土高原,地势高,气温低;石家庄位于华北平原,地势低,气温高。解析:本题主要考查地壳厚度与海拔、海拔与气温之间的关系。海拔(地势)越高,地壳越厚;海拔(地势)越高,气温越低。7月份,我国气温分布南北温差小,影响气温高低的因素主要是地势因素。18.读“我国大陆部分地壳厚度线图”,回答下列各题。(1)图示地区的地壳厚度( ) A.由西向东逐渐增大 B.由北向南逐渐增大 C.由东向西逐渐增大 D.由南向北逐渐增大 C(2)由图中信息可判断M位于________(地形区),N地地形为________。 四川盆地山地(3)若绘制地壳厚度剖面图,其0千米为( ) A.海平面 B.太洋底部 C.莫霍面 D.软流层顶部 C(4)1月份,沿图中30°纬线自东向西至110°,对流层的高度有何变化规律,原因是什么? 答案:规律:自东向西至110°,对流层高度越来越低。 原因:1月份,同纬度海洋气温高于陆地,沿海高于内陆;气温越高对流运动越旺盛,对流层的高度越高,反之,气温越低,对流运动越弱,对流层的高度越低。 解析:根据图中等值线的分布规律可知,越向西,地壳越厚,这主要是与我国地势西高东低有关。莫霍面以上为地壳,故地壳厚度为0千米的地点为莫霍面。对流层的高度与地面气温有关。气温越高,对流越旺盛,对流层高度越高。

(1)地核(H+G):由________和________组成。

(2)________(E+):E上部存在________层。

(3)地壳(C以上):由________组成,厚度不均。铁镍地幔软流岩石考点二 地球的外部圈层(1)范围:下限为地球________表面,上限约在高空________千米处。海陆2000~3000(2)低层大气的组成及作用组成含量作用干洁空气氧氮二者占干洁空气体积分数的99%维持____________的必需物质组成________的基本成分二氧化碳臭氧含量很少_________的重要原料,对地面起______作用吸收太阳______,保护地球生物水汽固体杂质含量很少________的必要条件生物生命活动蛋白质光合作用保温紫外线成云致雨(3)分层 ①对流层

特点

气温随________的增加而________,

每上升100米,平均下降________℃

空气________运动十分显著

________变化最大

作用:与人类关系密切高度降低0.6对流天气②平流层

特点

气温随______增加呈明显______趋势

空气大多作______

作用:________层保护生物;利于________高度上升平流运动臭氧航空飞行③高层大气

特点:密度非常小,存在电离层

作用:电离层能够反射________无线电短波2.水圈

(1)组成:主体是_______,还包括其他水体形式。

(2)作用:参与________转化,促进________的发展和演化。海洋物质能量地理环境3.生物圈

(1)概念:由地球________及其________所构成的圈层。

(2)范围及特点:存在于________、________和________表面。生物生存环境水圈气圈地壳解读高考 第二关:热点关 热 点 精 析 热点一 地球的内部圈层 1.地震波的分类2.地球内部圈层的划分及其特征热点二 大气的垂直分层及特点 依据大气在垂直方向上的物理性质及运动状况,可将大气自下而上分为对流层、平流层、高层大气,具体分析如下:典 例 精 解例地震会给人类带来巨大灾害,人类也可以利用地震技术探索地球内部构造、勘探石油。读图,回答下列问题。(1)2009年3月20日汤加海底火山爆发,次日发生了里氏8.0级地震。地震发生时,陆地上的人和在附近海面上的船员都感觉到( )

A.先上下颠簸,后左右摇晃

B.先左右摇晃,后上下颠簸

C.左右摇晃

D.上下颠簸D (2)地震和火山的发生都与板块和岩浆活动有关。汤加位于________板块与________板块的交界外。火山喷发的岩浆来自地球内部地幔中的________层。太平洋印度洋软流(3)根据地震波的传播情况,在图2中填写地球内部各圈层和分界面的名称。C 笑对高考 第三关:技巧关 技 巧 精 讲 对流层的特点 大气垂直分层中的对流层与人类的生产、生活关系最为密切,具体分析如下:考 向 精 测 考例湿空气和干空气的垂直递减率是不同的,湿空气的垂直递减率要小一些,因为湿空气上升时水汽会产生凝结,而水分凝结是释放热量的过程,抵消了部分因上升所引起的降温。读下图回答(1)~(2)题。(1)若d点气温为26℃,a点气温为30℃,d、c两点高度相同,b点的温度为10℃,c点温度为30℃,则bc坡与a点相同高度的点气温为( ) A.35℃ B.34℃ C.30℃ D.25℃A (2)根据材料可以判断下列叙述正确的是( )

A.ab坡为迎风坡

B.bc坡为迎风坡

C.两个坡均有可能为迎风坡

D.无法判断A解析:气温垂直递减率指上升单位高度内气温下降的度数。根据题干知识,a点气温30℃,d点气温为26℃,假设ad间的相对高度为h,则海拔上升h米,气温下降4℃。再根据b点气温为10℃,可知由d到b气温下降16℃,由此可推出db的相对高度为4h。同理可算出在bc坡,平均每下降h米,气温上升5℃(bc相对高度等于4h,bc之间的温差为20℃),因此在bc坡与a点相同高度的点气温为35℃,山地迎风坡湿度大,温度变化小,故ab坡为迎风坡。课内基础达标 一、单项选择题

2009年9月30日印度尼西亚苏门答腊省发生里氏7.9级地震,造成重大人员伤亡和财产损失。读图,回答1~3题。1.地震发生时,当地的人们最先感觉到( ) ①S波 ②P波 ③上下颠簸 ④左右摇晃 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④C2.地震发生在图中( ) A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地 A3.一般地震的震源位于( ) A.地壳 B.地幔 C.软流层 D.地核 A解析:地震发生时有纵波(P波)和横波(S波),纵波传播速度快,先到达地表。印尼苏门答腊省位于苏门答腊岛。地震是地壳中能量的释放形式。 2008年9月25日21时10分,“神舟”七号飞船在酒泉卫星发射中心顺利升空,在离地341千米高度绕地飞行45圈后,“神舟”七号飞船返回舱于北京时间9月28日17时37分在内蒙古中部成功着陆。据此回答4~5题。4.“神舟”七号飞船返回时依次穿过的地球大气层是( ) A.对流层 平流层 高层大气 B.平流层 对流层 高层大气 C.高层大气 平流层 对流层 D.高层大气 对流层 平流层 C5.“神舟”七号穿过的大气层中,气温最高的是( ) A.对流层 B.平流层 C.臭氧层 D.高层大气 D解析:“神舟”七号飞船的飞行高度为341千米,位于高层大气中,高层大气温度最高,从高层大气返回,还需经过平流层和对流层。 6.2009年以来全球发生了多次严重的空难事件,造成多人死亡。据统计,多数飞机失事基本都发生在对流层中,以下解释可能正确的是( ) A.气温随高度增加而降低 B.这一层集中了整个大气质量的3/4,空气密度最大 C.该层天气现象复杂多变,导致飞行环境不稳定 D.该层大气以水平运动为主 答案:C解析:对流层对流运动显著,飞机飞行条件不稳定。二、综合题 7.读“地震波速度与地球内部构造图”,回答下列问题。(1)图中A、B表示地震波,其中A表示________波,B表示________波,其判断依据是________________________________________________________________________。 横纵A波波速慢,B波波速快(2)在地球内部,地震波传播速度最快的地方是( ) A.莫霍界面 B.上、下地幔之间 C.古登堡面 D.内、外核之间 C(3)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示________面,其判断依据是_________________________________;该面以上C代表________,该面以下E代________。 莫霍横波和纵波在此处波速突然加快地壳地幔(4)图中处,地震波A________,地震波B速度________并继续往深处传播。这说明面以上的E物质状态为________态,以下的G物质状态为________态,面是________面。 完全消失突然变小固液古登堡(5)C层主要由________组成,G层叫________,H层叫________。地球的岩石圈是指________和________________________________________________________________________。 各类岩石外核内核地壳上地幔顶部(软流层以上部分解析:该题的关键是读图。左图是地震波由地表向地心传播过程中波速随深度变化而变化的情况(注意左侧的深度尺),上方横坐标表示地震波速度,图内两条曲线分别表示横波和纵波的传播速度。地震波在通过同一介质时,波速慢者为横波,快者为纵波。右图是地球内部根据左图作出的判读结果。例如,根据地震波在距离地表平均33千米处波速突然增大,可确定D面为莫霍面。又根据在2900千米处,纵波波速锐减,横波完全消失,可确定面为古登堡面。面以下横波不能通过,说明面以下物质非固态。再根据纵波通过面以下时的波速(纵波波速与通过介质的密度成正比),说明面以下物质非气态,那么,就只能是液态(实际是在高温高压条件下的熔融态)课外能力检测(六) 地球的圈层结构一、单项选择题 1.地质学家常利用地震波来寻找油气矿藏,下列四幅地震波示意图中表示岩层中储有石油的是( ) A.① B.② C.③ D.④ 解析:纵波传播速度快于横波,故首先排除②项。横波只能通过固体传播,所以,地下有石油存在的地方,横波将无法通过而消失;纵波可以通过固体、液体传播,但通过液体时,波速将降低。据此可知A为正确选项。 答案:A读下图,回答2~3题。2.为了探测莫霍面的情况,在图中①~④地同时进行了地震波的测定,其中最迟得到从莫霍面传来的地震波的地点是( ) A.① B.② C.③ D.④ C3.在图中四点用地震波可能探测到石油的是( ) A.①② B.③④ C.①③ D.②④ A解析:地壳越厚,地震波的传播时间越长。结合四地经纬网图可知①位于马六甲海峡中,②位于波斯湾中,③位于马达加斯加岛,④位于直布罗陀海峡中,只有③地位于陆地上,地壳最厚。四地中马六甲海峡附近和波斯湾地区有丰富的石油资源。 读“某地地震波速度随深度的变化图”,回答4~6题。4.图中曲线表示的地震波是( ) A.纵波 B.横波 C.纵波和横波 D.无法判断 B5.该地莫霍面大约位于地下( ) A.5千米处 B.10千米处 C.17千米处 D.33千米处 A6.该地可能位于( ) A.(28°N,86°E) B.(30°N,30°E) C.(80°S,60°W) D.(0°,180°D解析:由地震波在地表的传播速度3~6千米/秒,可知该波为横波,在传播到大约5千米深处,地震波的传播速度明显加快,说明介质发生了变化。该处地壳较薄,最有可能是大洋部分的地壳。 7.下图中两湖面积相等,若两湖受到同等程度的污染后,净化速度较慢及湖的性质正确的是( ) A.①湖 淡水湖 B.②湖 咸水湖 C.①湖 咸水湖 D.②湖 淡水湖 解析:由等高线及河流的流向可以确定①湖为淡水湖,②湖为咸水湖。淡水湖和咸水湖受到同等程度的污染后,咸水湖净化速度较慢。 答案:B读图,完成8~9题。8.图中能正确示意大气垂直分层的是( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 B9.下列叙述正确的是( ) A.Ⅰ层为平流层,其直接热源来自于地面 B.Ⅱ层为平流层,大气对流运动显著 C.Ⅲ层为电离层,影响无线电短波通讯 D.Ⅰ层的高度因纬度而差异明显 D解析:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层分别代表对流层、平流层和高层大气。臭氧层位于平流层中。对流层的高度在低纬地区高,高纬地区低。再结合大气层气温垂直变化规律,可以确定乙图符合大气垂直分层状况。 读秀丽的黄果树瀑布景观图,回答10~12题。10.该图景观体现出的地球圈层的个数是( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 C11.构成该景观的主体要素属于的圈层是( ) A.生物圈 B.水圈 C.岩石圈 D.地壳 B12.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素是( ) A.瀑布 B.岩石 C.树木花草 D.大气C解析:景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈;该景观的主体要素是瀑布,应归属于水圈;生物圈是最活跃的圈层。 下图是某地某日垂直温度变化(℃/100米)时空分布图,读图完成13~15题。3.该日此地发生大气逆温现象的时段是( ) A.8∶00~16∶30 B.17∶00~23∶00 C.16∶30~7∶00 D.23∶00~5∶00 C14.发生大气逆温现象的最大高度约为( ) A.500米 B.100米 C.350米 D.150米 C15.当某地大气发生逆温现象时( ) A.空气对流更加显著 B.抑制污染物向上扩散 C.有利于成云致雨 D.减少大气中臭氧的含量 B解析:本题主要考查大气圈中对流层的气温变化规律等相关知识,解答该题的关键是准确分析图中显示的垂直温度变化的时间分布特点。图中曲线表示的是每上升100米气温变化的幅度,实线表示气温随高度升高而上升,而对流层中,正常情况下应是气温随高度升高而降低,由此可知该地约在16∶30至次日7∶00左右出现了逆温现象;从图中0等值线上可读出,大气逆温现象约在5∶00前后达到最大,高度约为350米左右;逆温发生时,空气的对流运动受到抑制,不利于地面污染物的向上扩散。 二、综合题 16.读岩石圈部分构造图,回答下列问题。(1)图中所示的地球外部圈层有________、________、________,形成人类赖以生存和发展的自然环境。大气圈生物圈水圈(2)①、②两层构成地壳,________部分地壳比较厚,________部分地壳比较薄。陆地海洋(3)④____面,大陆部分大约在地下平均____千米处。莫霍33(4)火山活动的岩浆主要来自( ) A.① B.② C.③ D.④ C解析:本题考查地球的圈层结构及地壳结构特点,结合教材内容不难得出答案。 17.读图,回答下列问题。 (1)图乙中40千米地壳厚度线与我国自然分界线中的哪个山脉走向大体一致,并简要说明地壳厚度与地势的关系。答案:大兴安岭 地势高,地壳厚度大;地势低,地壳厚度小。(2)我国东北部的7月等温线与地壳厚度线的吻合度较高,简析造成这种现象的原因。 答案:气温和地壳厚度都受地势高低的影响,其等值线延伸方向基本与山脉走向一致。(3)太原和石家庄纬度相当,但7月气温差别较大,简析其原因。 答案:太原地处黄土高原,地势高,气温低;石家庄位于华北平原,地势低,气温高。解析:本题主要考查地壳厚度与海拔、海拔与气温之间的关系。海拔(地势)越高,地壳越厚;海拔(地势)越高,气温越低。7月份,我国气温分布南北温差小,影响气温高低的因素主要是地势因素。18.读“我国大陆部分地壳厚度线图”,回答下列各题。(1)图示地区的地壳厚度( ) A.由西向东逐渐增大 B.由北向南逐渐增大 C.由东向西逐渐增大 D.由南向北逐渐增大 C(2)由图中信息可判断M位于________(地形区),N地地形为________。 四川盆地山地(3)若绘制地壳厚度剖面图,其0千米为( ) A.海平面 B.太洋底部 C.莫霍面 D.软流层顶部 C(4)1月份,沿图中30°纬线自东向西至110°,对流层的高度有何变化规律,原因是什么? 答案:规律:自东向西至110°,对流层高度越来越低。 原因:1月份,同纬度海洋气温高于陆地,沿海高于内陆;气温越高对流运动越旺盛,对流层的高度越高,反之,气温越低,对流运动越弱,对流层的高度越低。 解析:根据图中等值线的分布规律可知,越向西,地壳越厚,这主要是与我国地势西高东低有关。莫霍面以上为地壳,故地壳厚度为0千米的地点为莫霍面。对流层的高度与地面气温有关。气温越高,对流越旺盛,对流层高度越高。