10.2《师说》课件(38张ppt)

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》课件(38张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。不虚南谪八千里,

赢得江山都姓韩。

——赵朴初《访韩文公祠口占》 韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? ——梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事

1、解放奴婢,禁止买卖人口;

2、兴修水利,凿井修渠;

3、兴办学校,开发教育;

4、祭杀鳄鱼,安顿百姓。

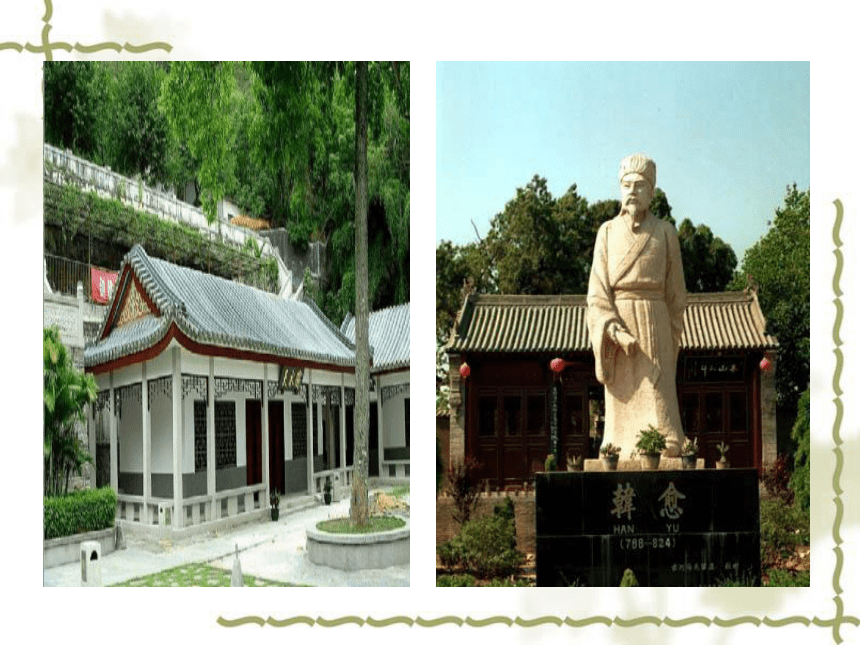

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》 文起八代之衰, 道济天下之溺--苏轼

注解1 韩吏部 韩十八 字退之 卒谥文,故又称韩文公;宋神宗(1084年)-昌黎伯

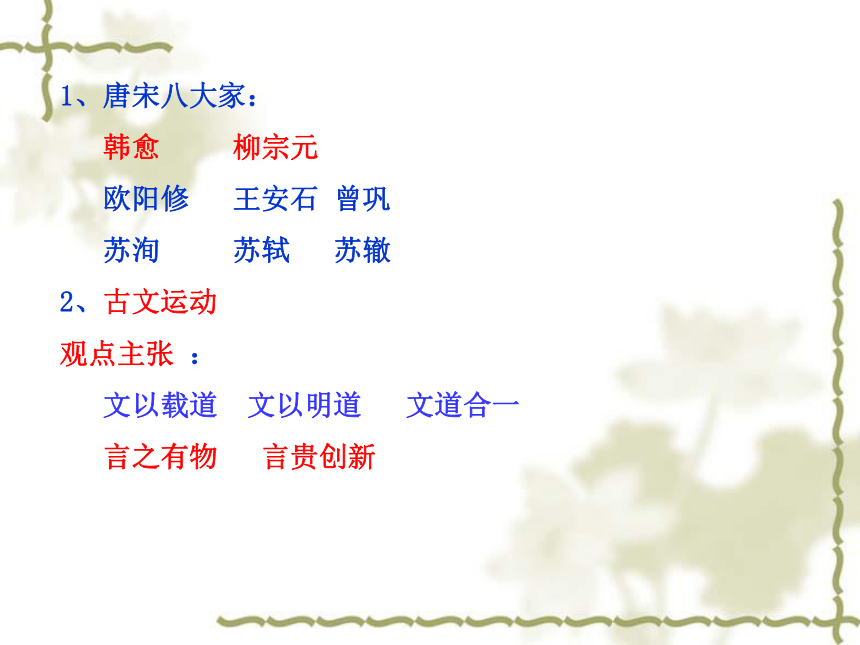

三岁而孤,靠兄嫂抚育成人。怀瑾握瑜,满腹经纶却三试不第,历尽艰辛方才及进士第。走入仕途后又因性格耿直、直言无忌而贾祸,一贬阳山、再贬河南、三贬潮州,颠沛流离,身心交瘁,但他能做到宦海浮沉而荣辱不惊。从政为官,鞠躬尽瘁,有惠及民;执笔为文,泻玉飞珠,成为一代宗师。1、唐宋八大家:

韩愈 柳宗元

欧阳修 王安石 曾巩

苏洵 苏轼 苏辙

2、古文运动

观点主张 :

文以载道 文以明道 文道合一

言之有物 言贵创新看注解①认识作者 韩愈,字 _______,河阳人,世称“_____ ”。是唐代“__________ ”的倡导者,宋代_______称他”文起 八代之衰”,明人列他为”唐宋八大家之首”.

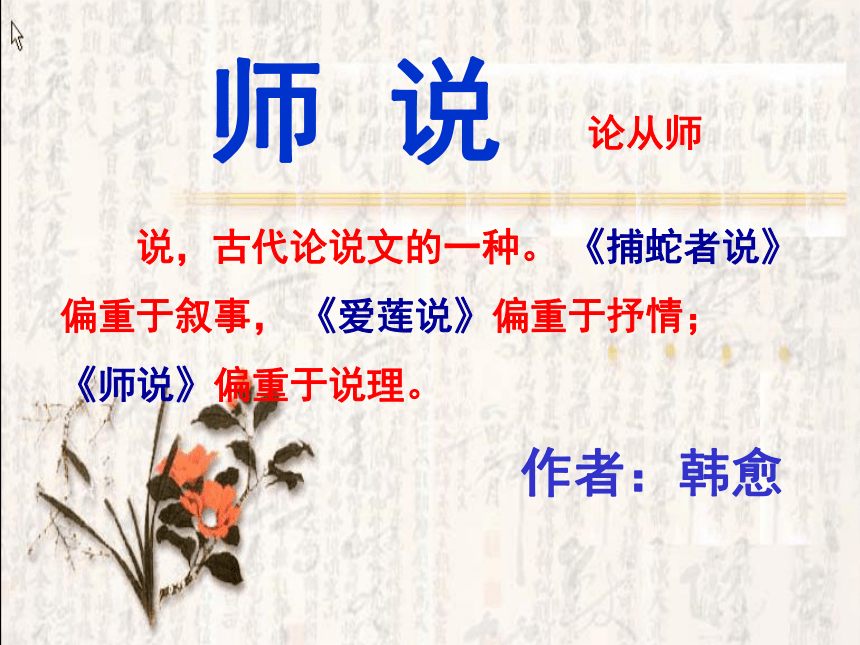

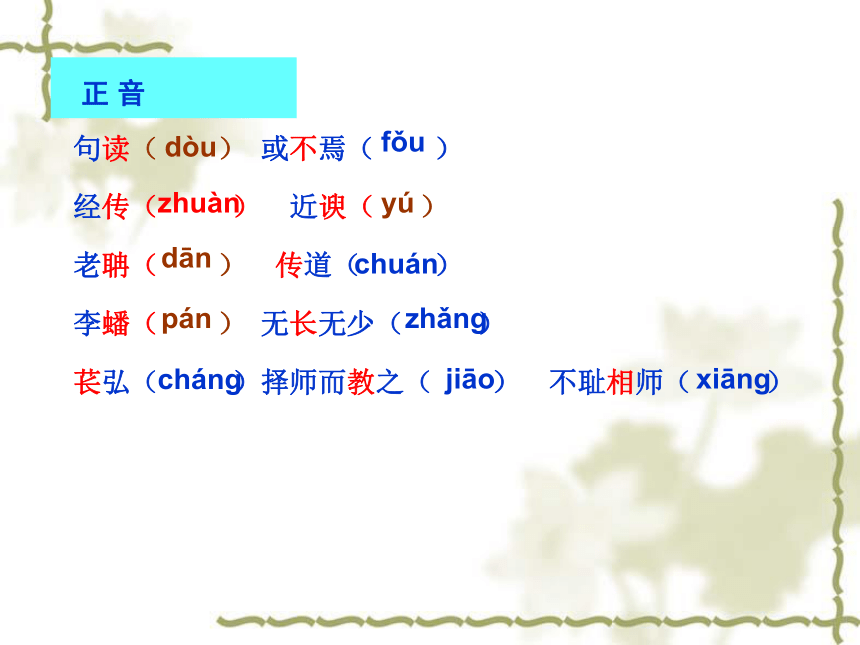

说,古代论说文的一种。 《捕蛇者说》偏重于叙事, 《爱莲说》偏重于抒情; 《师说》偏重于说理。作者:韩愈师 说论从师句读( ) 或不焉( )

经传( ) 近谀( )

老聃( ) 传道( )

李蟠( ) 无长无少( )

苌弘( )择师而教之( ) 不耻相师( ) 正 音dòufǒuzhuànyúdānchuánpánchángzhǎngjiāoxiāng远古,教师有着较高的地位,“天地君亲师”可以一见;然而在一段历史时期,尊师重教的风气一直不是很浓,在元代,甚至有“八娼九儒十丐”的说法,文化大革命时的“臭老九”之称便由此而来教师地位之低,从师风尚不浓,可想而知实际上,在唐朝这种风气已然出现,尤其在韩愈所处的中唐时期,“师道之不传也久矣”当时的情况正如韩愈的盟友柳宗元所言:“由魏晋氏以下,人益不事师今之世不闻有师有,辄哗笑之,以为狂人独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师”今天,我们就来学习韩愈的这篇战斗檄文——《师说》文章为何而写?作者的观点是什么? 时代风气:耻学于师

以向老师学习为耻辱 古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,

其为惑也,终不解矣。古:求学的人 今:指有专门学问的人 者…也:判断句,是…的人所以:1用来…的,2…的原因;道理古代求学的人一定有老师。老师,是靠他来传授道理、教授表转折,却名词,老师疑难的问题学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理,谁能没有疑惑?有疑惑却如果不跟从老师学习,那些成为疑难问题的,最终也不能理解。有疑惑同“授” 生乎吾前,其闻道也固先乎吾, 吾从而师之;

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾, 吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。在 ,状语后置 出生在我前面的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;

出生在我后面的人,他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为师。

我学习道理,哪管他的生年是比我早还是比我晚呢?

所以,无论地位高贵还是低下,无论年长还是年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。以…为师本来 比跟从学习比无论不译判断句其闻道也 / 固先乎吾,其闻道也 / 亦先乎吾,夫/庸知/其年之先后/生于吾乎? 哪,岂句首语气词并且

文章为何而写? 第一层

耻学于师--今众人 嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也 / 远矣,犹且从师而问焉;

今之众人,其下圣人也 / 亦远矣,而耻学于

师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,

愚人之所以为愚,其皆出于此乎?从师学习的风尚取独疑难问题老师

代词,他

普通人名作动,低于以…为耻向形作名,圣人形作名,愚人

猜测语气词,大概因此尚且的却一般人形作名,圣人第二层

耻学于师--父母

爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,

非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,

或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。顺接,来以……为耻动词,从师糊涂助词,不译助词,啊文字学习判断句宾语前置:不知句读,不解惑有的动词,从师助词,不译形作名:小的方面,大的方面

同“否 ”书第三层

耻学于师--士大夫 巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族曰“师

”曰“弟子”云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!

师道之不复可知矣。巫医、乐师、百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也欤!这些人以…为耻动词,学习类表修饰道德学问从师学习的风尚取独 竟然比得上这不屑反而(以)地位低(的人为师),就觉得实在羞愧,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!巫医乐师和各种工匠,君子们认为不值得一提,现在他们的见识竟然反而比不上(他们),这可真是奇怪啊! 对比

古圣人——今众人

童 子 ——父 母世人耻学于师 巫医

乐师——士大夫

百工 圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老

聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人

行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必

贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。以……为师 圣人没有固定的老师。孔子以郯子、苌弘、师襄、老

聃为师。 郯子这类人,他们的道德才能比不上孔子。孔子说:几个人一同行走,那么里面一定有可以做我老师的人。因此学生不一定不如老师,老师不一定胜过学生,知道道理有先有后,学问和技艺上各有专长,像这样罢了。固定的,永久的比不一定这类人比得上学问和技艺研究钻研就这样 孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。 子贡结庐守墓尊师典故文章为谁而写 ? 一 朗读文章第三段,《师说》一文为谁而写?

A 作为“唐宋八大家”之首一代文学宗师的韩愈为何会给一个17岁的毛头小伙子,写这么一篇流芳千古的文章?

B 这三个原因中,哪一个最重要?我赞许他能实行古人从师学习的风尚,写了《师说》来赠给他。经文和传文普遍古人从师的风尚目的连词,用来赠送被动句的标志时俗,习俗向,状语后置赞许 李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,

不拘于时,学于余。 余嘉其能行古道,

作《师说》以贻之。 李家的孩子叫蟠的,今年十七岁,喜好古文,六经经文和传文都普遍地学习了, 又不被习俗所约束,向我学习。拘束 至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò,人名)侍立不云。颐既觉,则门外雪深一尺矣。 ? ?? ? ——《宋史·杨时传》程门立雪尊师典故文言知识点小结通 假 字所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉“受”通“授”,传授,教授“不”通“否”,不向老师学习古今异义词古之学者必有师古:求学的人; 今:指有专门学问的人 吾从而师之小学而大遗是故弟子不必不如师今之众人,其下圣人也亦远矣是故无贵无贱,无长无少古:跟从,并且; 今:于是古:小的方面学习了 今:初级教育古:无论; 今:没有古:不一定; 今:不用古:普通人; 今:多数人词类活用今之众人,其下圣人也 亦远矣

是故圣益圣,愚益愚小学而大遗,吾未见其明也。吾从而师之以…为师(名词的意动用法)授之书而习其句读者低于(名词作动词)以……为耻(名词的意动用法)小的方面;大的方面(形容词作名词)圣人;愚人(形容词作名词)使……学习(使动用法)而耻学于师特殊句式师者,所以传道受业解惑也。不拘于时学于余生乎吾前,其闻道也 固先乎吾师不必贤于弟子非吾所谓传其道解其惑者也句读之不知,惑之不解判断句判断句状语后置状语后置状语后置被动句宾语前置一词多义余嘉其能行古道

师者,所以传道受业解惑也

彼与彼年相若也,道相似也孰能无惑?惑而不从师

其为惑也,终不解矣。

于其身也,则耻师焉,惑矣惑道师师者,所以传道受业解惑也

吾从而师之

师道之不传也久矣疑惑(名)疑难问题风尚道理道德学问以……为师老师从师糊涂有疑惑(动)之蚓无爪牙之利,筋骨之强

句读之不知,惑之不解

古之学者必有师

师道之不传也久矣

人非生而知之者

吾从而师之

士大夫之族

定语后置的标志宾语前置的标志助词,的取独,不译代词,代知识和道理代词,代他代词,这古文翻译字字落实 留 删 换 补是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。所以无论无论无论无论高贵低贱年长年少道理存在的地方老师存在的地方是就是句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉宾语前置不知句读,不解惑知道解决疑难问题有的从师学习有的不从师学习 唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

柳宗元《答韦中立论师道书》

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。抗颜:端正容颜。正正经经地做起老师来了。

指点使眼色,拉扯示意,并且添油加醋地污蔑他。

赢得江山都姓韩。

——赵朴初《访韩文公祠口占》 韩山 韩水 韩渠 昌黎路 昌黎学校

——潮州

李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? ——梁衡

韩愈为潮州百姓做的四件事

1、解放奴婢,禁止买卖人口;

2、兴修水利,凿井修渠;

3、兴办学校,开发教育;

4、祭杀鳄鱼,安顿百姓。

《韩愈被贬,潮州受益——可笑的历史》 文起八代之衰, 道济天下之溺--苏轼

注解1 韩吏部 韩十八 字退之 卒谥文,故又称韩文公;宋神宗(1084年)-昌黎伯

三岁而孤,靠兄嫂抚育成人。怀瑾握瑜,满腹经纶却三试不第,历尽艰辛方才及进士第。走入仕途后又因性格耿直、直言无忌而贾祸,一贬阳山、再贬河南、三贬潮州,颠沛流离,身心交瘁,但他能做到宦海浮沉而荣辱不惊。从政为官,鞠躬尽瘁,有惠及民;执笔为文,泻玉飞珠,成为一代宗师。1、唐宋八大家:

韩愈 柳宗元

欧阳修 王安石 曾巩

苏洵 苏轼 苏辙

2、古文运动

观点主张 :

文以载道 文以明道 文道合一

言之有物 言贵创新看注解①认识作者 韩愈,字 _______,河阳人,世称“_____ ”。是唐代“__________ ”的倡导者,宋代_______称他”文起 八代之衰”,明人列他为”唐宋八大家之首”.

说,古代论说文的一种。 《捕蛇者说》偏重于叙事, 《爱莲说》偏重于抒情; 《师说》偏重于说理。作者:韩愈师 说论从师句读( ) 或不焉( )

经传( ) 近谀( )

老聃( ) 传道( )

李蟠( ) 无长无少( )

苌弘( )择师而教之( ) 不耻相师( ) 正 音dòufǒuzhuànyúdānchuánpánchángzhǎngjiāoxiāng远古,教师有着较高的地位,“天地君亲师”可以一见;然而在一段历史时期,尊师重教的风气一直不是很浓,在元代,甚至有“八娼九儒十丐”的说法,文化大革命时的“臭老九”之称便由此而来教师地位之低,从师风尚不浓,可想而知实际上,在唐朝这种风气已然出现,尤其在韩愈所处的中唐时期,“师道之不传也久矣”当时的情况正如韩愈的盟友柳宗元所言:“由魏晋氏以下,人益不事师今之世不闻有师有,辄哗笑之,以为狂人独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师”今天,我们就来学习韩愈的这篇战斗檄文——《师说》文章为何而写?作者的观点是什么? 时代风气:耻学于师

以向老师学习为耻辱 古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,

其为惑也,终不解矣。古:求学的人 今:指有专门学问的人 者…也:判断句,是…的人所以:1用来…的,2…的原因;道理古代求学的人一定有老师。老师,是靠他来传授道理、教授表转折,却名词,老师疑难的问题学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理,谁能没有疑惑?有疑惑却如果不跟从老师学习,那些成为疑难问题的,最终也不能理解。有疑惑同“授” 生乎吾前,其闻道也固先乎吾, 吾从而师之;

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾, 吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。在 ,状语后置 出生在我前面的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;

出生在我后面的人,他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为师。

我学习道理,哪管他的生年是比我早还是比我晚呢?

所以,无论地位高贵还是低下,无论年长还是年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。以…为师本来 比跟从学习比无论不译判断句其闻道也 / 固先乎吾,其闻道也 / 亦先乎吾,夫/庸知/其年之先后/生于吾乎? 哪,岂句首语气词并且

文章为何而写? 第一层

耻学于师--今众人 嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也 / 远矣,犹且从师而问焉;

今之众人,其下圣人也 / 亦远矣,而耻学于

师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,

愚人之所以为愚,其皆出于此乎?从师学习的风尚取独疑难问题老师

代词,他

普通人名作动,低于以…为耻向形作名,圣人形作名,愚人

猜测语气词,大概因此尚且的却一般人形作名,圣人第二层

耻学于师--父母

爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,

非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,

或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。顺接,来以……为耻动词,从师糊涂助词,不译助词,啊文字学习判断句宾语前置:不知句读,不解惑有的动词,从师助词,不译形作名:小的方面,大的方面

同“否 ”书第三层

耻学于师--士大夫 巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族曰“师

”曰“弟子”云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!

师道之不复可知矣。巫医、乐师、百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也欤!这些人以…为耻动词,学习类表修饰道德学问从师学习的风尚取独 竟然比得上这不屑反而(以)地位低(的人为师),就觉得实在羞愧,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!巫医乐师和各种工匠,君子们认为不值得一提,现在他们的见识竟然反而比不上(他们),这可真是奇怪啊! 对比

古圣人——今众人

童 子 ——父 母世人耻学于师 巫医

乐师——士大夫

百工 圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老

聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人

行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必

贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。以……为师 圣人没有固定的老师。孔子以郯子、苌弘、师襄、老

聃为师。 郯子这类人,他们的道德才能比不上孔子。孔子说:几个人一同行走,那么里面一定有可以做我老师的人。因此学生不一定不如老师,老师不一定胜过学生,知道道理有先有后,学问和技艺上各有专长,像这样罢了。固定的,永久的比不一定这类人比得上学问和技艺研究钻研就这样 孔子的学生子贡,聪颖好学。一次,一鲁国大夫在人前贬低孔子抬高子贡,子贡非常气愤。他当即以房子为喻,说老师的围墙高数十丈,屋内富丽堂皇,不是一般人看得到的;而自己不过只有肩高的围墙,一眼就可望尽。他还把老师孔子比作太阳和月亮,说他光彩照人,不是常人所能超越的。

孔子死后,子贡悲痛万分,在孔子墓旁结庐而居,一直守墓六年。 子贡结庐守墓尊师典故文章为谁而写 ? 一 朗读文章第三段,《师说》一文为谁而写?

A 作为“唐宋八大家”之首一代文学宗师的韩愈为何会给一个17岁的毛头小伙子,写这么一篇流芳千古的文章?

B 这三个原因中,哪一个最重要?我赞许他能实行古人从师学习的风尚,写了《师说》来赠给他。经文和传文普遍古人从师的风尚目的连词,用来赠送被动句的标志时俗,习俗向,状语后置赞许 李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,

不拘于时,学于余。 余嘉其能行古道,

作《师说》以贻之。 李家的孩子叫蟠的,今年十七岁,喜好古文,六经经文和传文都普遍地学习了, 又不被习俗所约束,向我学习。拘束 至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò,人名)侍立不云。颐既觉,则门外雪深一尺矣。 ? ?? ? ——《宋史·杨时传》程门立雪尊师典故文言知识点小结通 假 字所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉“受”通“授”,传授,教授“不”通“否”,不向老师学习古今异义词古之学者必有师古:求学的人; 今:指有专门学问的人 吾从而师之小学而大遗是故弟子不必不如师今之众人,其下圣人也亦远矣是故无贵无贱,无长无少古:跟从,并且; 今:于是古:小的方面学习了 今:初级教育古:无论; 今:没有古:不一定; 今:不用古:普通人; 今:多数人词类活用今之众人,其下圣人也 亦远矣

是故圣益圣,愚益愚小学而大遗,吾未见其明也。吾从而师之以…为师(名词的意动用法)授之书而习其句读者低于(名词作动词)以……为耻(名词的意动用法)小的方面;大的方面(形容词作名词)圣人;愚人(形容词作名词)使……学习(使动用法)而耻学于师特殊句式师者,所以传道受业解惑也。不拘于时学于余生乎吾前,其闻道也 固先乎吾师不必贤于弟子非吾所谓传其道解其惑者也句读之不知,惑之不解判断句判断句状语后置状语后置状语后置被动句宾语前置一词多义余嘉其能行古道

师者,所以传道受业解惑也

彼与彼年相若也,道相似也孰能无惑?惑而不从师

其为惑也,终不解矣。

于其身也,则耻师焉,惑矣惑道师师者,所以传道受业解惑也

吾从而师之

师道之不传也久矣疑惑(名)疑难问题风尚道理道德学问以……为师老师从师糊涂有疑惑(动)之蚓无爪牙之利,筋骨之强

句读之不知,惑之不解

古之学者必有师

师道之不传也久矣

人非生而知之者

吾从而师之

士大夫之族

定语后置的标志宾语前置的标志助词,的取独,不译代词,代知识和道理代词,代他代词,这古文翻译字字落实 留 删 换 补是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。所以无论无论无论无论高贵低贱年长年少道理存在的地方老师存在的地方是就是句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉宾语前置不知句读,不解惑知道解决疑难问题有的从师学习有的不从师学习 唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

柳宗元《答韦中立论师道书》

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。抗颜:端正容颜。正正经经地做起老师来了。

指点使眼色,拉扯示意,并且添油加醋地污蔑他。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读