人教版地理七年级上册第一章地球和地图复习课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版地理七年级上册第一章地球和地图复习课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-11-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

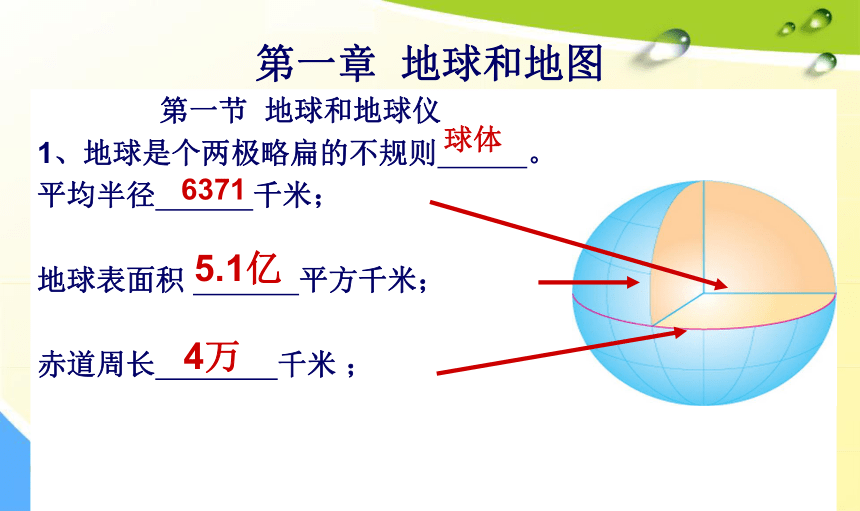

第一章 地球和地图

第一节 地球和地球仪

1、地球是个两极略扁的不规则 。

平均半径 千米;

地球表面积 平方千米;

赤道周长 千米 ;

球体

6371

5.1亿

4万

2、经纬线的比较

连接南

北两极

与地轴

垂直

半圆

圆圈

相等

不等

南北

东西

概念 形状 长度 指示方向

经线

纬线

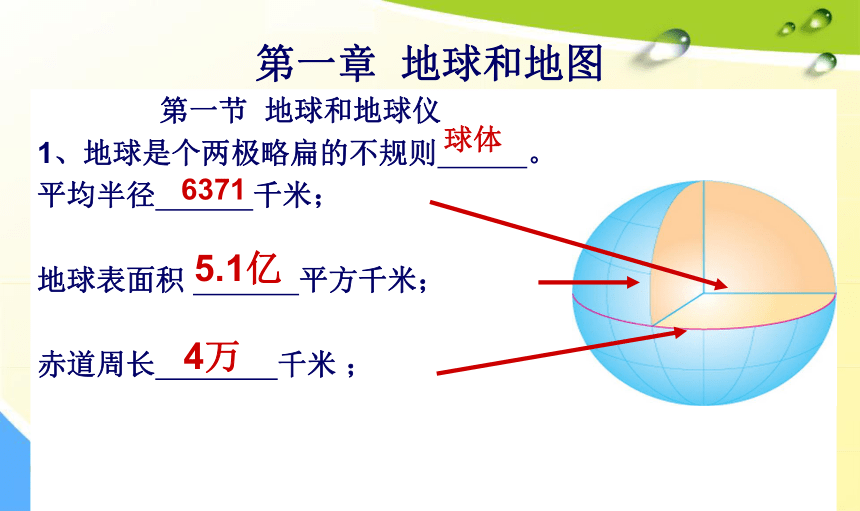

北 纬

N

南 纬

S

纬线的划分

0o

15oN

30oN

45oN

60oN

90oN

60oS

45oS

30oS

15oS

90oS

75oN

75oS

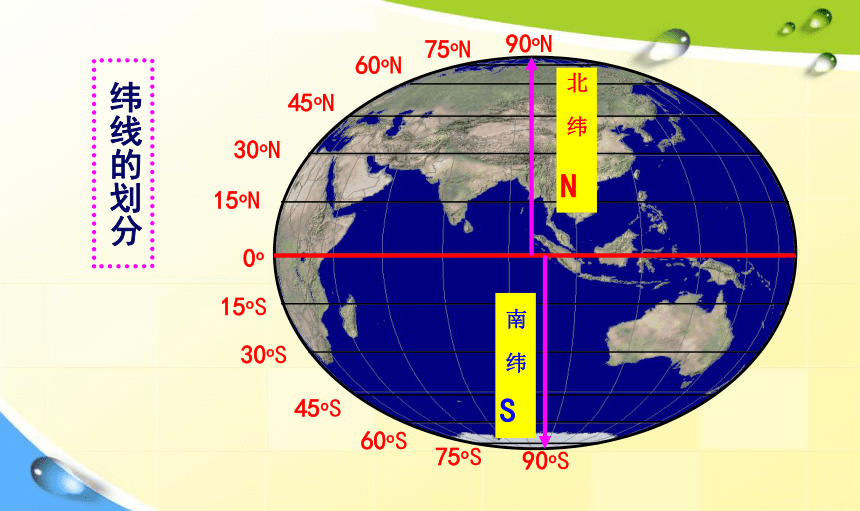

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

90o

90o

赤道

(北纬)

(南纬)

越向北度数越大

越向南度数越大

纬 线 度 数 规 律

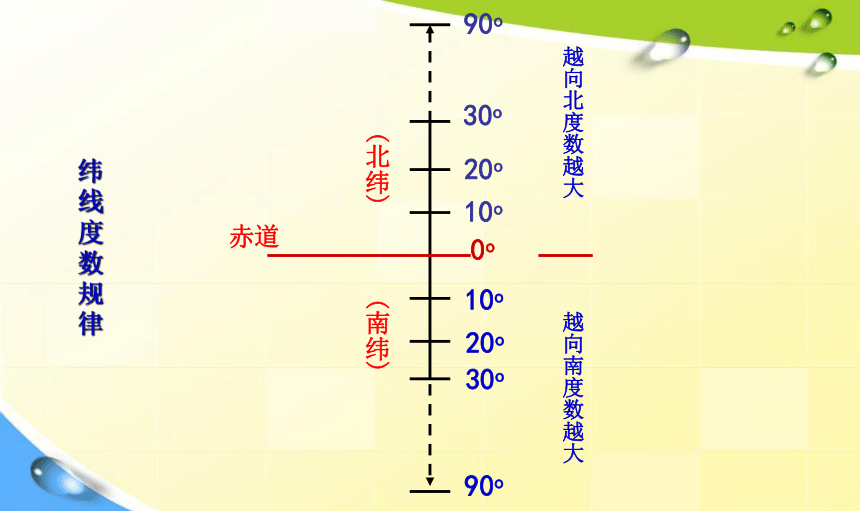

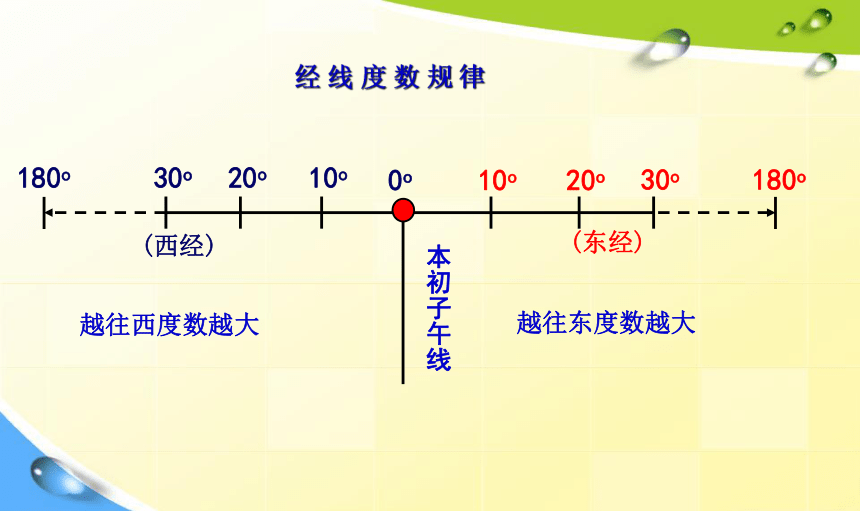

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

180o

180o

本初子午线

(西经)

(东经)

越往西度数越大

越往东度数越大

经 线 度 数 规 律

90o

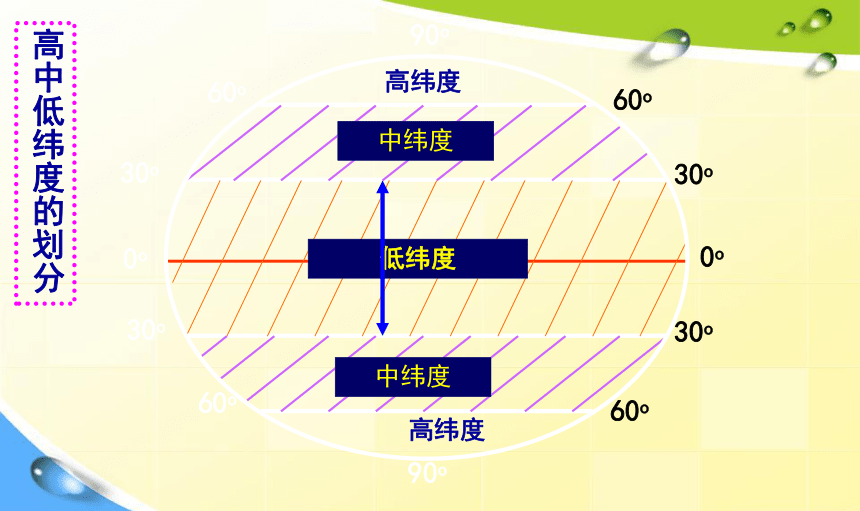

低纬度

中纬度

中纬度

高纬度

高纬度

0o

0o

30o

30o

30o

30o

60o

60o

60o

60o

90o

高中低纬度的划分

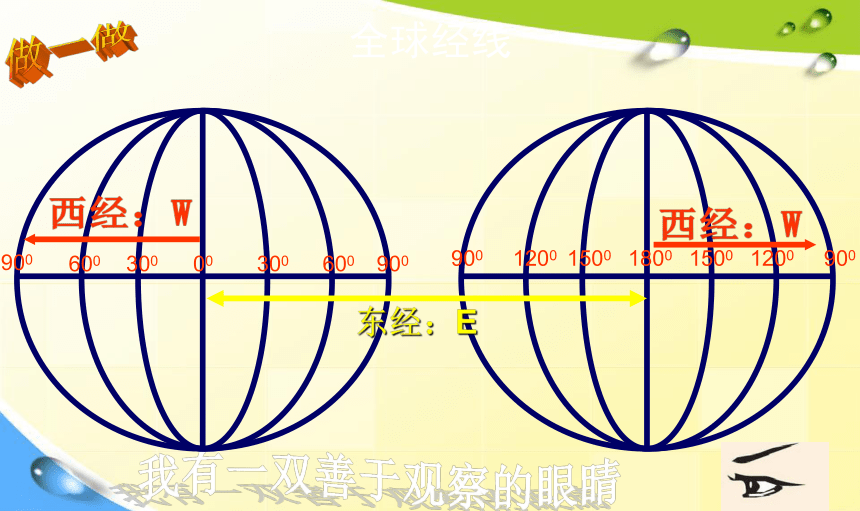

全球经线

00

900

300

600

900

300

600

900

900

1200

1500

1500

1200

1800

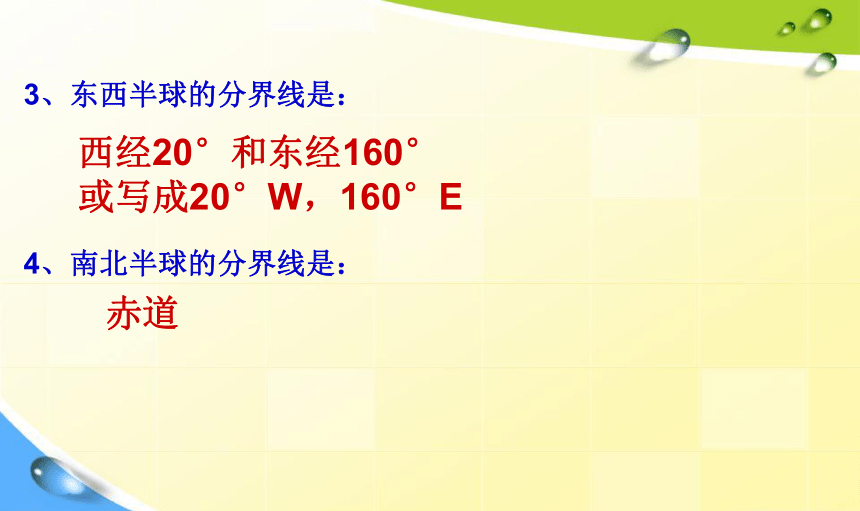

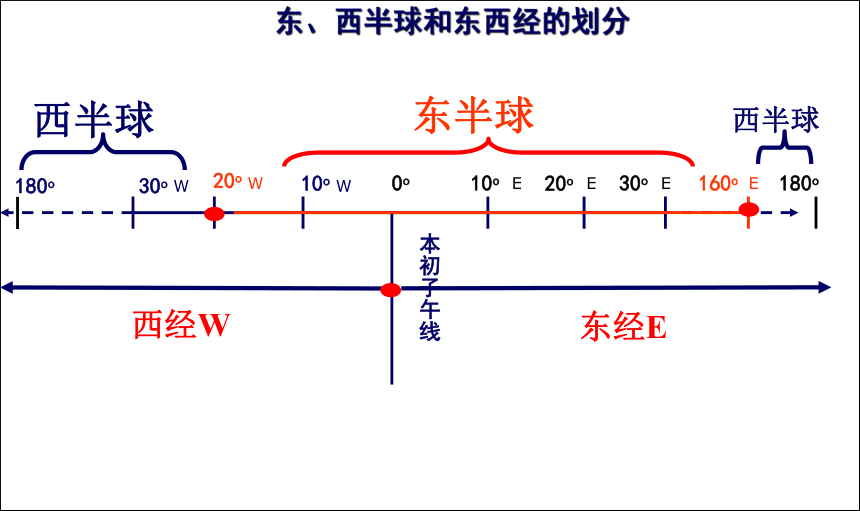

3、东西半球的分界线是:

4、南北半球的分界线是:

西经20°和东经160°

或写成20°W,160°E

赤道

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

180o

180o

本初子午线

东、西半球和东西经的划分

160o

东半球

W

W

W

E

E

E

E

西半球

西半球

西经W

东经E

北美洲

南美洲

非洲

欧洲

亚洲

大洋州

南极洲

北极

北极

南极

南极

西半球

东半球

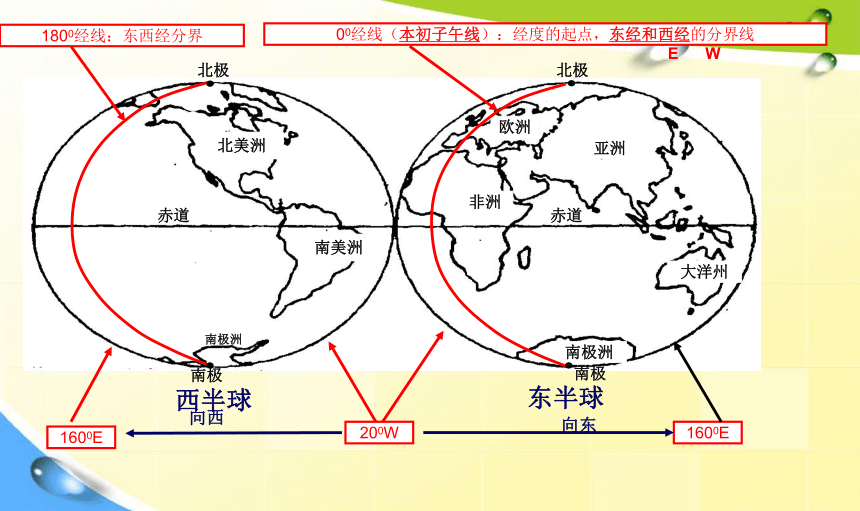

1800经线:东西经分界

00经线(本初子午线):经度的起点,东经和西经的分界线

E W

1600E

1600E

200W

向西

向东

南极洲

赤道

赤道

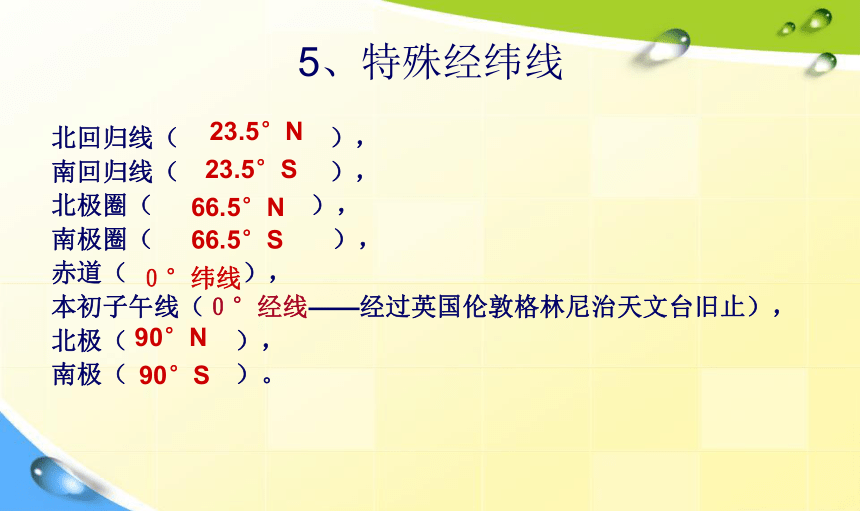

5、特殊经纬线

北回归线( ),

南回归线( ),

北极圈( ),

南极圈( ),

赤道( ),

本初子午线(0°经线——经过英国伦敦格林尼治天文台旧止),

北极( ),

南极( )。

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

0°纬线

90°N

90°S

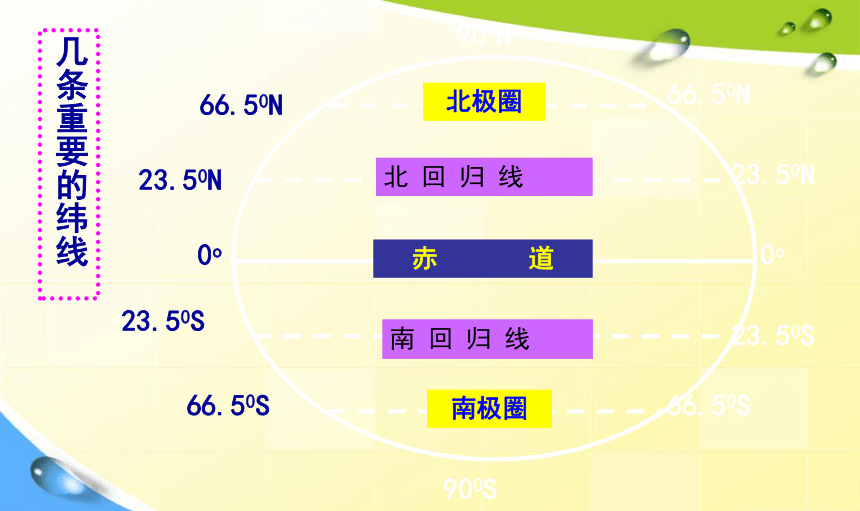

赤 道

南 回 归 线

北 回 归 线

北极圈

南极圈

0o

0o

几条重要的纬线

23.50S

23.50S

23.50N

23.50N

66.50N

66.50N

900N

66.50S

66.50S

900S

1、写出 经纬 度:

A

B

C

D

2、有阳光直射的点是

有明显四季变化的点是

有极昼极夜的点是

900W 500N

1200W 23.50S

300W 00

300W 66.50S

B C

A

D

西半球

东半球

北半球

南半球

(1)、A点的经纬度位置是 ;B点的经纬度位置是 ;

C点的经纬度位置是 ;D点的经纬度位置是 ;

(2)、A、B、C、D位于东半球的有 ;

(3)、A、B、C、D位于南半球的有 ;

(4)、有极昼、极夜现象的是 点,有阳光直射现象的是 点。

(5)、在图中标出E(600N、00) F(300W、23.50S)

(6)、D在C的 方向。

400W 66.50N

00 23.50N

200E 400S

700E 100S

B C D

C D

B D

A

东北

E

F

第2节 地球的运动

1、地球自转和公转的比较

自西向东

自西向东

一天

一年

产生昼夜更替

产生四季

自 转 公 转

方 向

周期

地理意义

春分—3月21--赤道—昼夜平分

3、4、5月春季

秋分—9月23--赤道—昼夜平分

9、10、11月秋季

夏至6月22

北回归线

北极圈极昼

昼长夜短(北半球)

6、7、8月夏季

冬至12月22

南回归线

北极圈极夜

昼短夜长(北半球)

12、1、2月冬季

A

D

C

B

2、地球的公转

赤道

南回归线

北回归线

23.5?N

0?

23.5?S

太阳直射点的南北移动:

五带的划分

赤 道

00

23.50

23.50

66.50

66.50

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

900

900

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

五带的划分

第三节 地图

地图的三要素:

比例尺、方向、图例

2、比例尺=

图上距离/实际距离

3、比例尺大小的比较:

比例尺是个分式,分子为1,分母越大,比例尺越 。

小

详细

粗略

范围小

范围大

4、地图上的方向

①一般而言,“ ”;

②指向标定向:指向标箭头指向 方向;

③经纬网定向:经线指示 ;

纬线指示 。

上北下南,左西右东

正北

南北

东西

北

南

西

东

东北

东南

西南

西北

一般定向法

5、相对高度:某个地点高出 的垂直距离。

海拔:地面某个地点高出 的垂直距离

(又叫绝对高度),地图上一段用 表示高度。

另一个地点

海平面

海拔

海拔

相对高度

海拔

等高线 。

坡陡的地方

坡缓的地方

等高线 。

密集

稀疏

山

山体的不同部位

山谷

等高线的绘制

50米

150米

250米

等高距:50米

F

E

C

G

等高线密集

等高线稀疏

陡坡

缓坡

山谷

山脊

山顶

鞍部

陡崖

(1)、A在B的____________方向

(2)、C是_________,D是________,

E是__________,其中_______处会有

小河的发源。

(3)、从A和B处爬上山顶,______处较容易?原因

是 。

西南

鞍部

山谷

陡崖

D

B

B处等高线稀疏,坡度缓,爬山容易

等高线地形图的判读

6、在分层设色地形图上

一般,绿色表示 ;

棕、褐或黄色表示 。

颜色愈深,表示海拔越高;

蓝色表示海洋,颜色愈深表示深度越深。

平原

山地或高原

第一章 地球和地图

第一节 地球和地球仪

1、地球是个两极略扁的不规则 。

平均半径 千米;

地球表面积 平方千米;

赤道周长 千米 ;

球体

6371

5.1亿

4万

2、经纬线的比较

连接南

北两极

与地轴

垂直

半圆

圆圈

相等

不等

南北

东西

概念 形状 长度 指示方向

经线

纬线

北 纬

N

南 纬

S

纬线的划分

0o

15oN

30oN

45oN

60oN

90oN

60oS

45oS

30oS

15oS

90oS

75oN

75oS

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

90o

90o

赤道

(北纬)

(南纬)

越向北度数越大

越向南度数越大

纬 线 度 数 规 律

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

180o

180o

本初子午线

(西经)

(东经)

越往西度数越大

越往东度数越大

经 线 度 数 规 律

90o

低纬度

中纬度

中纬度

高纬度

高纬度

0o

0o

30o

30o

30o

30o

60o

60o

60o

60o

90o

高中低纬度的划分

全球经线

00

900

300

600

900

300

600

900

900

1200

1500

1500

1200

1800

3、东西半球的分界线是:

4、南北半球的分界线是:

西经20°和东经160°

或写成20°W,160°E

赤道

0o

10o

10o

20o

20o

30o

30o

180o

180o

本初子午线

东、西半球和东西经的划分

160o

东半球

W

W

W

E

E

E

E

西半球

西半球

西经W

东经E

北美洲

南美洲

非洲

欧洲

亚洲

大洋州

南极洲

北极

北极

南极

南极

西半球

东半球

1800经线:东西经分界

00经线(本初子午线):经度的起点,东经和西经的分界线

E W

1600E

1600E

200W

向西

向东

南极洲

赤道

赤道

5、特殊经纬线

北回归线( ),

南回归线( ),

北极圈( ),

南极圈( ),

赤道( ),

本初子午线(0°经线——经过英国伦敦格林尼治天文台旧止),

北极( ),

南极( )。

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

0°纬线

90°N

90°S

赤 道

南 回 归 线

北 回 归 线

北极圈

南极圈

0o

0o

几条重要的纬线

23.50S

23.50S

23.50N

23.50N

66.50N

66.50N

900N

66.50S

66.50S

900S

1、写出 经纬 度:

A

B

C

D

2、有阳光直射的点是

有明显四季变化的点是

有极昼极夜的点是

900W 500N

1200W 23.50S

300W 00

300W 66.50S

B C

A

D

西半球

东半球

北半球

南半球

(1)、A点的经纬度位置是 ;B点的经纬度位置是 ;

C点的经纬度位置是 ;D点的经纬度位置是 ;

(2)、A、B、C、D位于东半球的有 ;

(3)、A、B、C、D位于南半球的有 ;

(4)、有极昼、极夜现象的是 点,有阳光直射现象的是 点。

(5)、在图中标出E(600N、00) F(300W、23.50S)

(6)、D在C的 方向。

400W 66.50N

00 23.50N

200E 400S

700E 100S

B C D

C D

B D

A

东北

E

F

第2节 地球的运动

1、地球自转和公转的比较

自西向东

自西向东

一天

一年

产生昼夜更替

产生四季

自 转 公 转

方 向

周期

地理意义

春分—3月21--赤道—昼夜平分

3、4、5月春季

秋分—9月23--赤道—昼夜平分

9、10、11月秋季

夏至6月22

北回归线

北极圈极昼

昼长夜短(北半球)

6、7、8月夏季

冬至12月22

南回归线

北极圈极夜

昼短夜长(北半球)

12、1、2月冬季

A

D

C

B

2、地球的公转

赤道

南回归线

北回归线

23.5?N

0?

23.5?S

太阳直射点的南北移动:

五带的划分

赤 道

00

23.50

23.50

66.50

66.50

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

900

900

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

五带的划分

第三节 地图

地图的三要素:

比例尺、方向、图例

2、比例尺=

图上距离/实际距离

3、比例尺大小的比较:

比例尺是个分式,分子为1,分母越大,比例尺越 。

小

详细

粗略

范围小

范围大

4、地图上的方向

①一般而言,“ ”;

②指向标定向:指向标箭头指向 方向;

③经纬网定向:经线指示 ;

纬线指示 。

上北下南,左西右东

正北

南北

东西

北

南

西

东

东北

东南

西南

西北

一般定向法

5、相对高度:某个地点高出 的垂直距离。

海拔:地面某个地点高出 的垂直距离

(又叫绝对高度),地图上一段用 表示高度。

另一个地点

海平面

海拔

海拔

相对高度

海拔

等高线 。

坡陡的地方

坡缓的地方

等高线 。

密集

稀疏

山

山体的不同部位

山谷

等高线的绘制

50米

150米

250米

等高距:50米

F

E

C

G

等高线密集

等高线稀疏

陡坡

缓坡

山谷

山脊

山顶

鞍部

陡崖

(1)、A在B的____________方向

(2)、C是_________,D是________,

E是__________,其中_______处会有

小河的发源。

(3)、从A和B处爬上山顶,______处较容易?原因

是 。

西南

鞍部

山谷

陡崖

D

B

B处等高线稀疏,坡度缓,爬山容易

等高线地形图的判读

6、在分层设色地形图上

一般,绿色表示 ;

棕、褐或黄色表示 。

颜色愈深,表示海拔越高;

蓝色表示海洋,颜色愈深表示深度越深。

平原

山地或高原