岳麓版高中历史选修一 第8课 张居正改革 课件 (31PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史选修一 第8课 张居正改革 课件 (31PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-17 14:36:10 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。 第8课

张居正改革课标要求:

了解张居正改革的主要内容和影响;

了解张居正改革结局的有关知识。

重点:张居正改革的内容

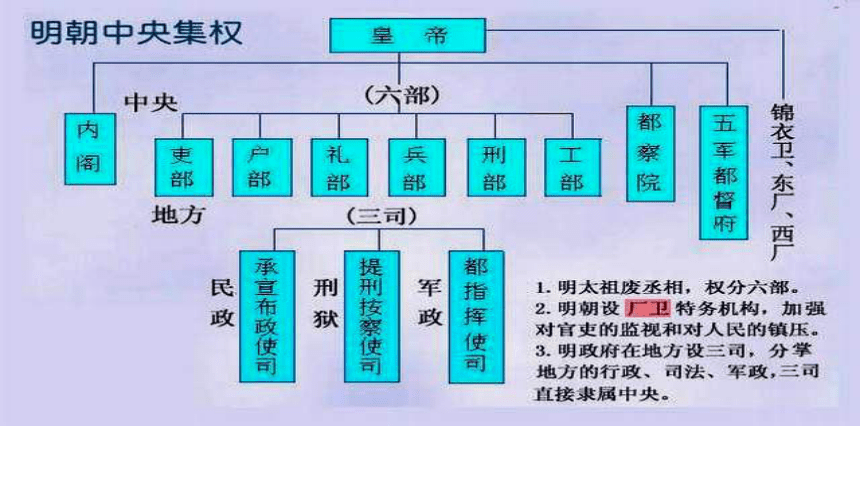

难点:张居正改革的影响及评价明太祖 (1368-1398年在位)朱元璋创建明朝后,勤奋治国三十一年,整肃吏治,严惩贪官,巩固边防,重视农业,对社会稳定,国家的统一和发展,都起了积极作用。

但大兴冤狱,诛杀功臣,设立锦衣卫,对官民实行残暴的专制统治,废除丞相制,抑制贤能,使权臣和宦官更容易控制政权,导致明中后期宦官专权,民乱纷起。 1382年,明太祖废丞相及中书省,后仿宋制设大学士,以为皇帝顾问。

成祖即位后,以侍讲、侍读学士等翰林官参预机务,入内阁,至明中叶,遂以大学士为内阁长官,替皇帝起草诏令,批条奏章,商承政务,其本身官阶在尚书、侍郎下,但实权甚重。明朝君主 明朝的四大昏君与宦官政治一、改革的背景——时代的呼唤明代方士炼丹图烧丹图明陈洪绶绘《烧丹图》,反映了世宗宠信道士,烧炼丹药引起社会上炼丹求仙风气之盛。材料一

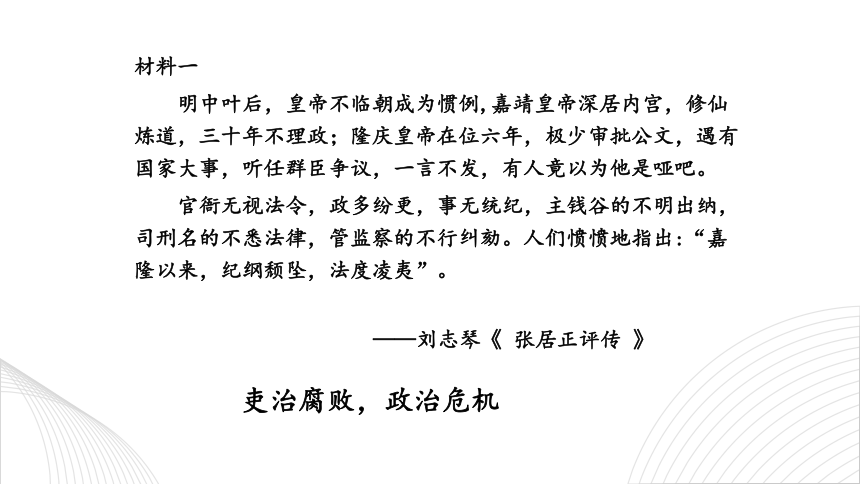

明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙炼道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑吧。

官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾。人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《 张居正评传 》

吏治腐败,政治危机皇室开支膨胀《明宪宗院校行乐图卷》在歌舞升平的背后,隐

藏着由盛转衰的危机。经济嘉靖中期以后,每年财

政超支100余万两白银材料二

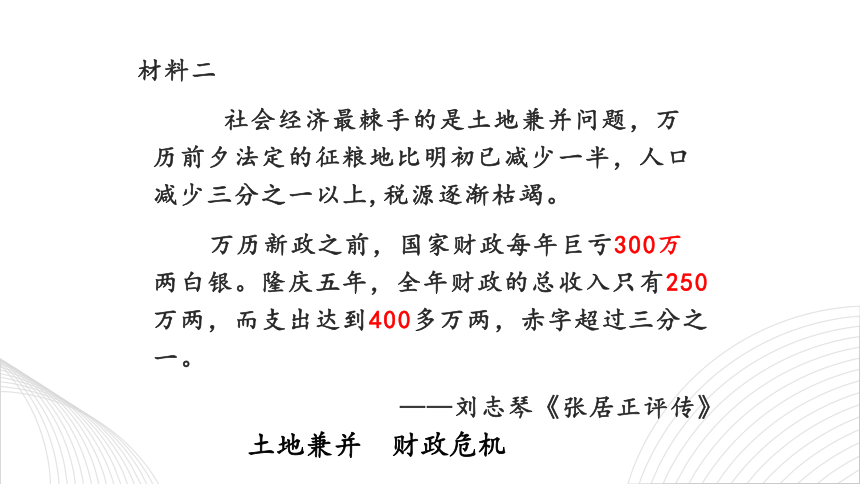

社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评传》

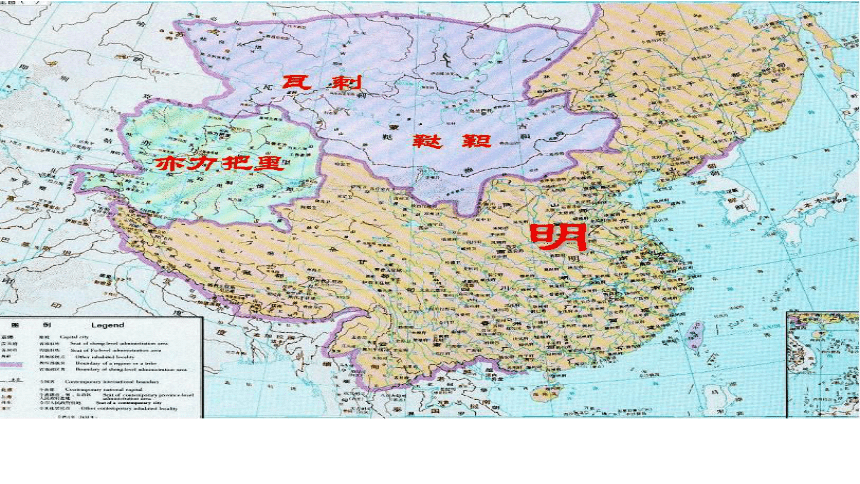

土地兼并 财政危机蒙古南侵倭

寇

骚

扰葡

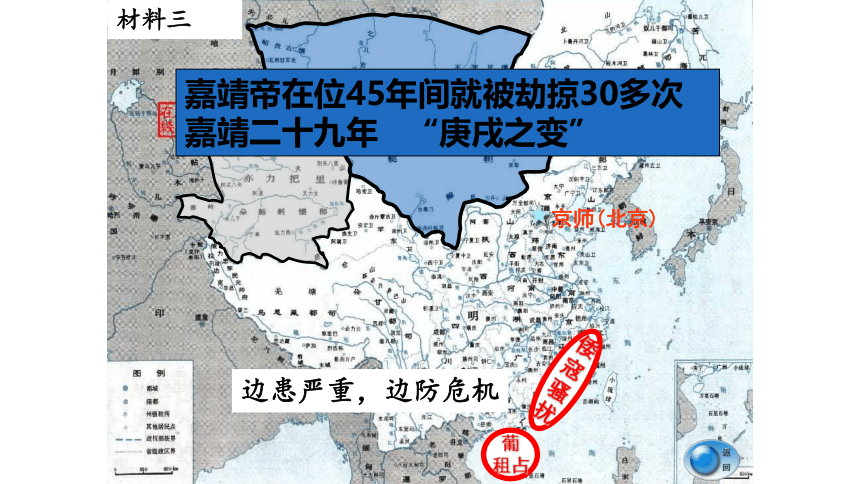

租占嘉靖帝在位45年间就被劫掠30多次

嘉靖二十九年 “庚戌之变”材料三边患严重,边防危机3.锐意改革的张居正升任内阁首辅 (改革可能性) 内阁制与内阁首辅

明清两代的内阁是封建皇朝中央政府的最高办事机构,明朝永乐年间,为了方便协助处理政事,明成祖正式设立内阁。明中叶以后,由于政治腐败,皇帝不亲政事,故事权下移,由内阁代替皇帝草拟诏命、敕诰,六部尚书凡事须请示内阁大学士,而且朝位班次,俱列六部之上。内阁大学士有多人,地位类似前代的宰相。其中一人为首领,称“首辅”。首辅更是位极人臣,一切朝政归其调度,俨然成为实际的宰相。嘉靖时把持朝纲20年的严嵩和万历时主持改革的张居正,都是明后期影响很大的内阁首辅。4.特殊条件:

神宗皇帝和太后的支持改革,张居正一时大权在握。《帝鉴图说》是作为帝师的张居正组织讲臣给皇帝编写的通俗的历史教材。 张居正改革背景:

一、内外交困吏治腐败,政治危机土地兼并,财政危机边患严重, 边防危机必要性

可能性

二、张居正升任内阁首辅,才识决心三、神宗皇帝和太后的支持改革,张居正一时大权在握。

整顿吏治尊主权,课吏职、信赏罚、一号令二、张居正改革内容措施: 内容:

(1)“尊主权”:以法理政,要求集权上层,做到事权归一,加强朝廷对各级机构的控制力;强调发挥政府的职能;

(2)颁布考成法:强调“朝廷尊,而下有法可守” 三级机构:逐层定期审核各级官吏政绩、实行赏罚制度;随事考成:依据事情缓急,订立程期,置立卷宗,由部院、六科、内阁查核,事毕销案;边防新政(1)内修守备影响:②结果:(2)外示羁縻努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来提高了军队战守能力①措施起用边将,操练兵马增修、加固长城①使边塞政局稳定、经济发展、商贸活跃②蒙汉之间在思想、文化和习俗相互熏染融合③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展前提 明 长 城(八达岭) 思考:实施一条鞭法的客观形势是什么?(1)土地兼并严重

(2)清丈田地卓有成效;

(3)白银成为普遍流通的货币经济措施 宗旨:“开源节流、双管齐下”

方针:“民不加赋而国用饶”,具体表现为

整治贪污与欠税,增加政府财政收入 张居正理财的宗旨赋税改革(1)清丈田地:

1578年开始,清查大量隐匿、遗漏的田地,使政府控制的纳税田地面积大幅增加;

(2)推行一条鞭法 把原来的田赋、徭役和杂税合并起来,折成银两,分摊在田亩上,按田亩多少收税,叫做“一条鞭法”。(3)一条鞭法内容及影响③以银代役、计亩征银限制豪强地主盘剥,减轻农民额外负担②简化征办手续政府增加税收,无地少地的农民减轻负担。 ①按田亩多少征收影响:

①国家税收增加

②农民不服徭役,获得较大的人身自由,确保了

劳动生产时间;对国家的人身依附关系有所松弛

③稳定农业的发展,大量农产品流入市场,刺激

了商品经济和资本主义关系萌芽的发展

三、张居正改革的结果与败因1.结果(1)一度使明王朝恢复了生机(2)最终失败,改革成果毁于一旦

(2)明神宗态度的变化起了决定性作用,长大成人的皇帝对张居正劝教、约束早怀不满,下诏废弃新法。 2.败因 (1)直接原因:改革触动了豪强权贵、腐败官吏的权益,招致他们强烈反对。(3)改革思想的局限是致祸之由。改革目标是“守成业而致盛治”,出发点是“严治为善爱”,改革是触动不深的社会改良运动。四、王安石变法与张居正改革成效不同之原因 北宋和明朝进入中叶后,都面临着“积贫积弱”的局面。王安石和张居正就是在这种相近的背景下各自进行了变法与改革。但是,将王安石的变法与张居正的改革进行比较,则王安石变法的成就不能与张居正的改革相提并论。王安石变法之时就遭到了来自各方面的反对,以失败而告终。后世学者对王安石变法也褒贬不一,可作为王氏变法不如人意的佐证。

与王安石变法不同,张居正任相之时改革却得以全面推行。虽然张居正身亡之后,其改革措施(除“一条鞭法”外)被明神宗废而不用,他本人也遭诬劾而被削官夺爵;但到万历末年,人们认识到改革的益处。因此,他的文集问世后,为其作序的文人、士大夫无不对其改革称许有加,认为在他执政的“十余年间,海宇清晏,蛮夷宾服”,并把他誉为“救时宰相”。天启朝,廷臣开始为居正鸣冤。于是熹宗下诏“复(居正)故官,予葬祭”;到崇祯朝,居正父子官复原职,尚书李日宣等更称:“故辅居正……肩劳任怨,举废饬驰,弼成万历初年之治。其时中外义安,海内殷阜,纪纲法度莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。”可见张居正以他的改革精神赢得后世对他的追思与怀念。这是王安石变法失败后所没有的。

张居正改革课标要求:

了解张居正改革的主要内容和影响;

了解张居正改革结局的有关知识。

重点:张居正改革的内容

难点:张居正改革的影响及评价明太祖 (1368-1398年在位)朱元璋创建明朝后,勤奋治国三十一年,整肃吏治,严惩贪官,巩固边防,重视农业,对社会稳定,国家的统一和发展,都起了积极作用。

但大兴冤狱,诛杀功臣,设立锦衣卫,对官民实行残暴的专制统治,废除丞相制,抑制贤能,使权臣和宦官更容易控制政权,导致明中后期宦官专权,民乱纷起。 1382年,明太祖废丞相及中书省,后仿宋制设大学士,以为皇帝顾问。

成祖即位后,以侍讲、侍读学士等翰林官参预机务,入内阁,至明中叶,遂以大学士为内阁长官,替皇帝起草诏令,批条奏章,商承政务,其本身官阶在尚书、侍郎下,但实权甚重。明朝君主 明朝的四大昏君与宦官政治一、改革的背景——时代的呼唤明代方士炼丹图烧丹图明陈洪绶绘《烧丹图》,反映了世宗宠信道士,烧炼丹药引起社会上炼丹求仙风气之盛。材料一

明中叶后,皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙炼道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑吧。

官衙无视法令,政多纷更,事无统纪,主钱谷的不明出纳,司刑名的不悉法律,管监察的不行纠劾。人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。

——刘志琴《 张居正评传 》

吏治腐败,政治危机皇室开支膨胀《明宪宗院校行乐图卷》在歌舞升平的背后,隐

藏着由盛转衰的危机。经济嘉靖中期以后,每年财

政超支100余万两白银材料二

社会经济最棘手的是土地兼并问题,万历前夕法定的征粮地比明初已减少一半,人口减少三分之一以上,税源逐渐枯竭。

万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。隆庆五年,全年财政的总收入只有250万两,而支出达到400多万两,赤字超过三分之一。

——刘志琴《张居正评传》

土地兼并 财政危机蒙古南侵倭

寇

骚

扰葡

租占嘉靖帝在位45年间就被劫掠30多次

嘉靖二十九年 “庚戌之变”材料三边患严重,边防危机3.锐意改革的张居正升任内阁首辅 (改革可能性) 内阁制与内阁首辅

明清两代的内阁是封建皇朝中央政府的最高办事机构,明朝永乐年间,为了方便协助处理政事,明成祖正式设立内阁。明中叶以后,由于政治腐败,皇帝不亲政事,故事权下移,由内阁代替皇帝草拟诏命、敕诰,六部尚书凡事须请示内阁大学士,而且朝位班次,俱列六部之上。内阁大学士有多人,地位类似前代的宰相。其中一人为首领,称“首辅”。首辅更是位极人臣,一切朝政归其调度,俨然成为实际的宰相。嘉靖时把持朝纲20年的严嵩和万历时主持改革的张居正,都是明后期影响很大的内阁首辅。4.特殊条件:

神宗皇帝和太后的支持改革,张居正一时大权在握。《帝鉴图说》是作为帝师的张居正组织讲臣给皇帝编写的通俗的历史教材。 张居正改革背景:

一、内外交困吏治腐败,政治危机土地兼并,财政危机边患严重, 边防危机必要性

可能性

二、张居正升任内阁首辅,才识决心三、神宗皇帝和太后的支持改革,张居正一时大权在握。

整顿吏治尊主权,课吏职、信赏罚、一号令二、张居正改革内容措施: 内容:

(1)“尊主权”:以法理政,要求集权上层,做到事权归一,加强朝廷对各级机构的控制力;强调发挥政府的职能;

(2)颁布考成法:强调“朝廷尊,而下有法可守” 三级机构:逐层定期审核各级官吏政绩、实行赏罚制度;随事考成:依据事情缓急,订立程期,置立卷宗,由部院、六科、内阁查核,事毕销案;边防新政(1)内修守备影响:②结果:(2)外示羁縻努力改善汉蒙关系,加强互市友好往来提高了军队战守能力①措施起用边将,操练兵马增修、加固长城①使边塞政局稳定、经济发展、商贸活跃②蒙汉之间在思想、文化和习俗相互熏染融合③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展前提 明 长 城(八达岭) 思考:实施一条鞭法的客观形势是什么?(1)土地兼并严重

(2)清丈田地卓有成效;

(3)白银成为普遍流通的货币经济措施 宗旨:“开源节流、双管齐下”

方针:“民不加赋而国用饶”,具体表现为

整治贪污与欠税,增加政府财政收入 张居正理财的宗旨赋税改革(1)清丈田地:

1578年开始,清查大量隐匿、遗漏的田地,使政府控制的纳税田地面积大幅增加;

(2)推行一条鞭法 把原来的田赋、徭役和杂税合并起来,折成银两,分摊在田亩上,按田亩多少收税,叫做“一条鞭法”。(3)一条鞭法内容及影响③以银代役、计亩征银限制豪强地主盘剥,减轻农民额外负担②简化征办手续政府增加税收,无地少地的农民减轻负担。 ①按田亩多少征收影响:

①国家税收增加

②农民不服徭役,获得较大的人身自由,确保了

劳动生产时间;对国家的人身依附关系有所松弛

③稳定农业的发展,大量农产品流入市场,刺激

了商品经济和资本主义关系萌芽的发展

三、张居正改革的结果与败因1.结果(1)一度使明王朝恢复了生机(2)最终失败,改革成果毁于一旦

(2)明神宗态度的变化起了决定性作用,长大成人的皇帝对张居正劝教、约束早怀不满,下诏废弃新法。 2.败因 (1)直接原因:改革触动了豪强权贵、腐败官吏的权益,招致他们强烈反对。(3)改革思想的局限是致祸之由。改革目标是“守成业而致盛治”,出发点是“严治为善爱”,改革是触动不深的社会改良运动。四、王安石变法与张居正改革成效不同之原因 北宋和明朝进入中叶后,都面临着“积贫积弱”的局面。王安石和张居正就是在这种相近的背景下各自进行了变法与改革。但是,将王安石的变法与张居正的改革进行比较,则王安石变法的成就不能与张居正的改革相提并论。王安石变法之时就遭到了来自各方面的反对,以失败而告终。后世学者对王安石变法也褒贬不一,可作为王氏变法不如人意的佐证。

与王安石变法不同,张居正任相之时改革却得以全面推行。虽然张居正身亡之后,其改革措施(除“一条鞭法”外)被明神宗废而不用,他本人也遭诬劾而被削官夺爵;但到万历末年,人们认识到改革的益处。因此,他的文集问世后,为其作序的文人、士大夫无不对其改革称许有加,认为在他执政的“十余年间,海宇清晏,蛮夷宾服”,并把他誉为“救时宰相”。天启朝,廷臣开始为居正鸣冤。于是熹宗下诏“复(居正)故官,予葬祭”;到崇祯朝,居正父子官复原职,尚书李日宣等更称:“故辅居正……肩劳任怨,举废饬驰,弼成万历初年之治。其时中外义安,海内殷阜,纪纲法度莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。”可见张居正以他的改革精神赢得后世对他的追思与怀念。这是王安石变法失败后所没有的。