1《荷塘月色》 课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 1《荷塘月色》 课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-17 11:06:45 | ||

图片预览

文档简介

课件57张PPT。荷塘月色

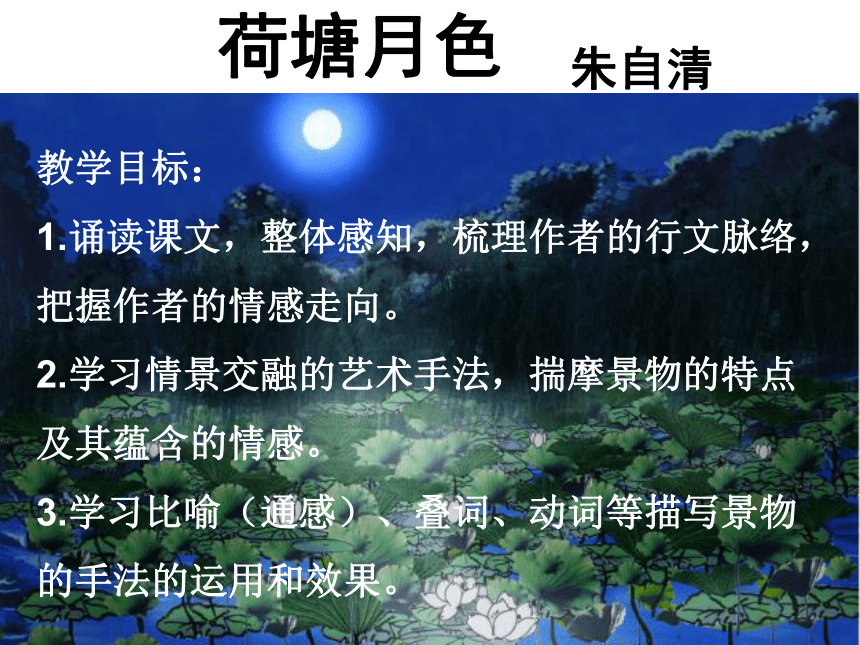

一场心灵的夜宴 ——借景抒情、形散神聚荷塘月色 朱自清教学目标:

1.诵读课文,整体感知,梳理作者的行文脉络,把握作者的情感走向。

2.学习情景交融的艺术手法,揣摩景物的特点及其蕴含的情感。

3.学习比喻(通感)、叠词、动词等描写景物的手法的运用和效果。 朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年改名“自清”入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

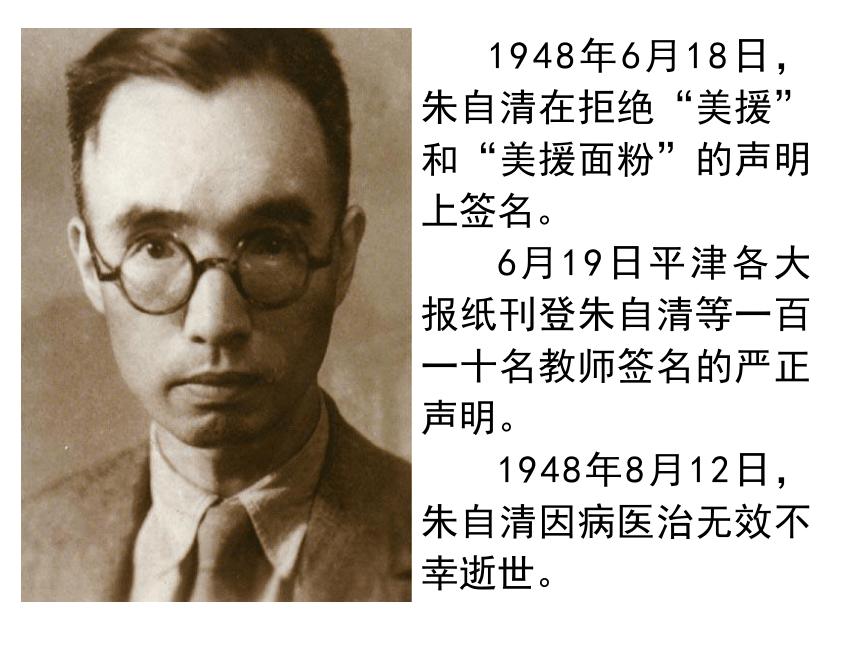

著有《朱自清全集》。代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文集《背影》 等。作者简介 1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

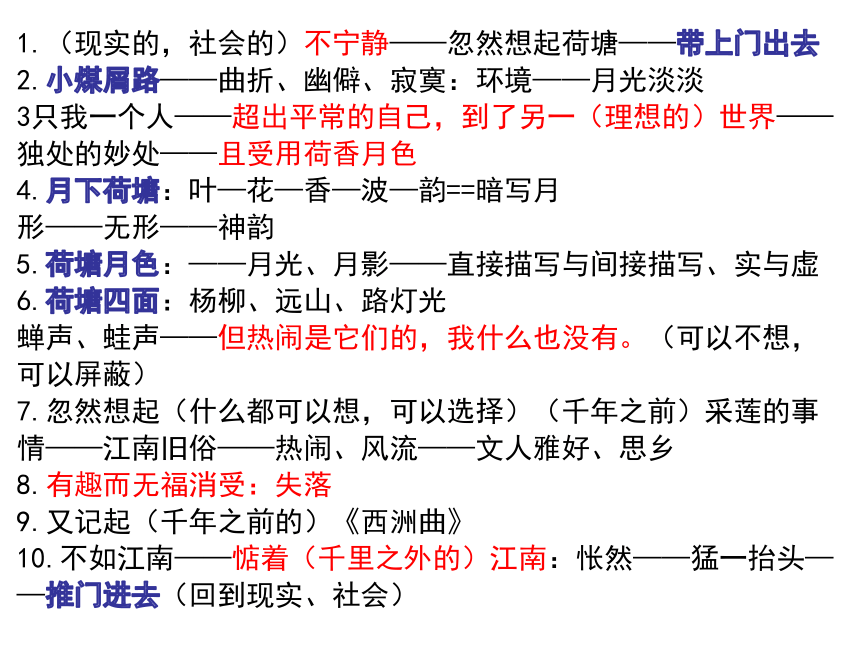

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。■1、这篇文章主要写了什么? 主要写了作者的一段经历,到荷塘去,受到荷塘景物的感染,而产生的一段联想。 整体把握2、读课文,整体感知文章的结构、思路、情感。1.(现实的,社会的)不宁静——忽然想起荷塘——带上门出去

2.小煤屑路——曲折、幽僻、寂寞:环境——月光淡淡

3只我一个人——超出平常的自己,到了另一(理想的)世界——独处的妙处——且受用荷香月色

4.月下荷塘:叶—花—香—波—韵==暗写月

形——无形——神韵

5.荷塘月色:——月光、月影——直接描写与间接描写、实与虚

6.荷塘四面:杨柳、远山、路灯光

蝉声、蛙声——但热闹是它们的,我什么也没有。(可以不想,可以屏蔽)

7.忽然想起(什么都可以想,可以选择)(千年之前)采莲的事情——江南旧俗——热闹、风流——文人雅好、思乡

8.有趣而无福消受:失落

9.又记起(千年之前的)《西洲曲》

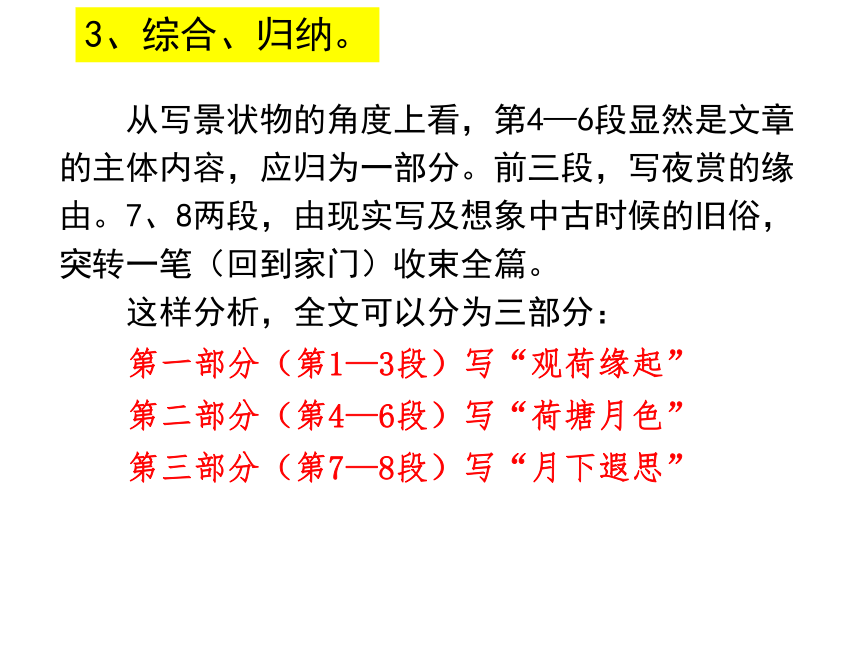

10.不如江南——惦着(千里之外的)江南:怅然——猛一抬头——推门进去(回到现实、社会) 从写景状物的角度上看,第4—6段显然是文章的主体内容,应归为一部分。前三段,写夜赏的缘由。7、8两段,由现实写及想象中古时候的旧俗,突转一笔(回到家门)收束全篇。

这样分析,全文可以分为三部分:

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”

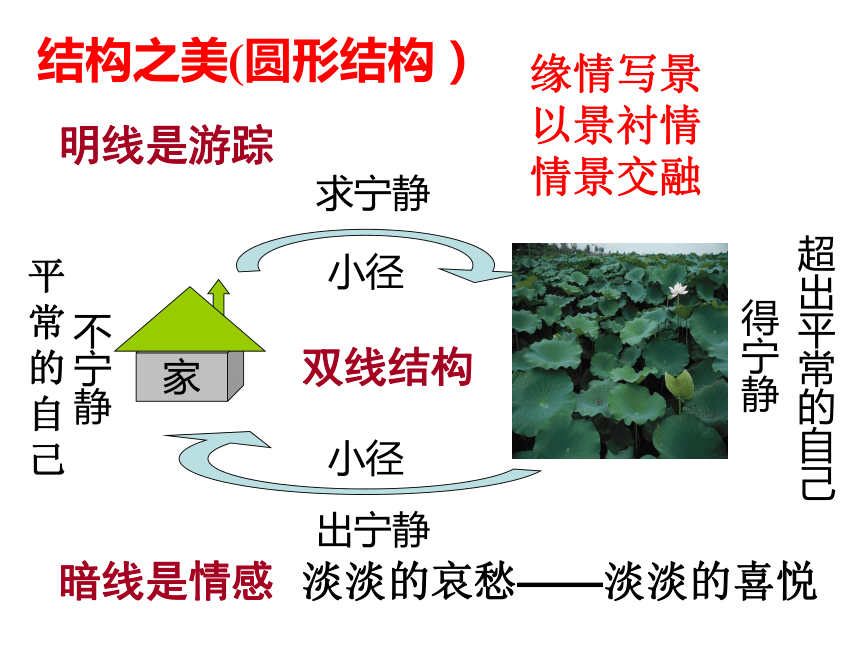

第三部分(第7—8段)写“月下遐思” 3、综合、归纳。 结构之美(圆形结构)求宁静不宁静得宁静出宁静暗线是情感明线是游踪双线结构淡淡的哀愁——淡淡的喜悦平常的自己超出平常的自己缘情写景

以景衬情

情景交融双线型结构

一、

运用双线发展方法叙事,或明暗两线推进,或同质两件事并行推进,或两件事交叉推进。都要注意两件事间的联系,选择好两件事的联结点。

如鲁迅作品《药》采用明暗二条线索。明线是华老栓一家的故事,暗线是夏家的故事。老栓买“药”,小栓吃“药”,小栓终不治而亡,是一个故事。夏瑜被捕,坚贞不屈,最终被杀,又是一个故事。本来,华、夏两家一患病、一革命并不相干,但因“血”使他们联结起来,形成一种独特的叙述结构。

作者按“开端→发展→高潮→结局”的情节,以华家的故事为主叙述的,并在叙述中把夏家的故事携带并行,使他们的每一个情节都互相呼应,处处暗合。最后,当总故事走向高潮后,暗线显现,二线汇集,完成故事的叙述。 二、

明线为叙事线,而暗线为情感线。

如:《荷塘月色》以游踪为明线:从家到小径到荷塘然后到小径最后回家。暗线为情感:从不宁静到求宁静再到得宁静最后出宁静。

《八女投江》明线是妇女团八名战士返回营地(叙事线),暗线是郭桂琴和冯文礼的爱情(感情线)。 救 命 恩 人 (全知视角)

正是下班高峰。侯一凡挺起胸膛,绷紧双腿,笔直地站在工厂门口。他目送着下班的人群潮水一般陆续涌出工厂大门,后来,只有零星的工人一个个往外走的时候,他才稍微放松下来。

虽说只是一名工厂的保安,但是,侯一凡毕竟刚从武警部队退役半年,他站岗的姿势还是完全保留了真正的军人风范。

他晃晃微微发酸的脖子,扭动了一下腰肢,准备回值班室的时候,突然想起,怎么没看见吕晓红大姐走出来呢?

侯一凡楞了一下,勾头往厂区方向看去。他拥有一双视力在2.0以上的眼睛,一眼看去,能看得很远。他发现,正在往外走的工人,包括厂区纵深处三三两两的人影,都不是吕晓红。

吕晓红平时上下班都很准时,今天怎么了?侯一凡决定在门口再站一会儿,等等吕晓红。

侯一凡在这个肉联厂虽然已经工作了半年时间,但是,认识的工人并不多,多数人只是在上下班的时候进出工厂,在他值班的时候,才在他面前晃一下。他一个从山区农村黄泥湾出来到城市打工的小保安,没有几个工人主动跟他搭讪,并告知他自己的名字。吕晓红这个名字也是他听别人喊的,可能听的次数稍微多了一些,他便牢牢记住了。

大概等了十多分钟,厂里没有一个人往厂门口走了,当然,吕晓红依然没有出来。侯一凡感觉有些不对劲,到底哪里不对劲,他一下子也想不起来。他只好给保卫科长打电话。

科长,你认识吕晓红吗?她是哪个车间的?

我不太清楚,怎么啦?

我没看见她下班出来,有些不放心。 下班的时候,工人一窝蜂地出来,你一个个都看清楚了?你点名了?你怎么知道她没有出来?

吕晓红和别人不一样,我知道的。

你别管闲事了,你又不是人事部的,考勤不归你管。看好你的门吧。

科长没好气地挂了电话。科长说到人事部,提醒了侯一凡。他查了一下人事部的电话,把电话打了过去。

请帮忙查一下,吕晓红是哪个车间的?

冷冻车间。

还没有等侯一凡再说点什么,人事部那个人已经火急火燎地挂了电话。他把电话打到冷冻车间,可是,没有人接电话。他只好硬着头皮把电话打到厂办公室。

冷冻车间的吕晓红,到现在没有出来。 怎么了?

我怀疑她会不会被关在冷库里了。

不会吧?

厂办公室的那个人漫不经心地挂了电话。该打的电话都打了,侯一凡没辙了。他在值班室坐了两分钟,椅子上好象放着一盆火,烧得他坐不住。终于,他站了起来,咬咬牙,拨通了厂长的电话。

厂长您好。我是保卫科小侯,向您报告一件事。

哦?说吧。

冷冻车间的吕晓红到现在还没有出来,我怀疑她被关进了冷库里。请您赶紧派人到冷库去看看吧。

有这样的事?我马上让冷冻车间主任去看看。 放下了电话,侯一凡惴惴不安地站在值班室门口,眼睛盯着大街。大约二十分钟左右,冷冻车间赵主任骑着摩托车,箭一般射过来。到了厂门口,他猛地刹车,停了下来。赵主任指着侯一凡的鼻子,喝道,就是你打电话给厂长,说冷库里面有人?

是我。侯一凡挺了挺身子。

老子喝个酒都喝不安生。如果我去看了,冷库里没有人,出来我揭了你的皮……说着,赵主任一加油门,摩托车嘶吼着冲进了大门。

后面的事情就不必细说了。

医院救护车开进厂区的时候,几滴泪水猛地涌出了侯一凡的眼眶,挂在了他的睫毛上。

吕晓红出院以后,买了一大兜水果,到厂门卫值班室感谢侯一凡。她紧紧握住侯一凡的手,说,大兄弟,如果不是你救了我,大姐就冻成死猪了。

大姐,其实不是我救了你,是你自己救了你。

为什么这样说?

侯一凡说,每天你上班,总是问候一声:你好;每天你下班,总是说一声:再见。我那天没有听到你说再见,所以知道你没有出来。否则,全厂五六百个工人,我怎么可能单单记得你呢?小说明写侯一凡疑心吕晓红留在冷库里,求人救出她,暗写吕晓红被关在冷库里,被救出。两条线索在吕晓红感谢侯一凡时交会在一起。问题思考1、“这几天心里颇不宁静”,用在文首,用意何在?

分析:

直接抒情,写作者内心的不宁静之情,是文章的文眼。

奠定全文的感情基调。“妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。”

“我悄悄地披了大衫,带上门出去。”作者为什么“这几天心里颇不宁静”?孩子安静入睡,妻子哼着眠歌,一切都平静、温馨。这表明了作者与妻儿的和谐而另有原因,作者的烦躁与不安似乎另有原因。“这几天心里颇不宁静”“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的夜里,总该另有一番样子吧。”“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界。”“白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”显出作者的烦躁与不安;时间也不是一天半天,是几天以来的心情。烦闷,便想到外面的世界,想起荷塘,想到满月的光,便出门去荷塘。渴望心灵超脱。小路上的作者显得这般的超脱和自由。而这时,作者身心都已静置,可以超然尘俗,去领略荷塘月色之纯美了。2、文章开头的环境描写,有何作用?

分析:渲染安静的氛围。

衬托作者内心的不宁静,以及急于求得安静的心。3、“我且受用这无边的荷香月色好了”的作用?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。4、“这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。”这一句的作用?

①在行文上,这是一个过渡句,作者由对荷塘之景的描写转入到情感的抒发。

②这一句感情上起了变化,表现的是作者那片刻的宁静不复存在,心中烦乱不堪。“但热闹是它们的,我什么也没有”,正是无法摆脱烦乱、哀愁的感受。以动衬静,、用蛙声蝉声的热闹更加衬出作者内心的失落感。5、文章结尾处“猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。”有何作用?

分析:①表现一种孤寂的心态。

②照应开头,前后呼应。 6、 在“荷塘月色图”中,你能感受到作者是怎样的情绪? 在“江南采莲图”中,你又能感受到作者怎样的心思?他为什么会想到江南旧俗呢? 了解写作背景 本文写于1927年7月,正是

白色恐怖笼罩中国大地的时候。

在此之前,朱自清作为“大时代

中一名小卒”,一直在呐喊斗

争,但是在“四一二”政变之

后,他从斗争的“十字街头”消

失,钻进古典文学的“象牙之

塔”了。 “在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的

时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……我既不

能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可

以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着

了一个题目。”(《哪里走》)“这几天似乎有

些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个

猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也

可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什

么,但似乎什么也没有。”(摘自朱自清的一

封信) “我的南方,我的南方,那是山乡水乡,那是醉乡梦乡,五年来的彷徨,羽毛般的飞扬。”

——朱自清《我的南方》揣摩写作意图4、借景抒情,表现淡淡的喜悦、淡淡的忧愁。 2、表现对现实不满的愤激之情,向往宁静和自由。1、欣赏月下荷塘自然之美的情趣,拘守个人的小天地,表现闲时的心情。3、思念自己的家乡。 借景抒情

动静(以动衬静)、远近、声色形、视听、虚实等表现手法。

白描、工笔、比喻、拟人、对比修辞手法等。景物描写:二、分析(4—6)段景物描写景物赏析(第四段)月色下的荷塘接天莲叶无穷碧叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的… 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星又如刚出浴的美人 1、这一段主要写荷塘。作者先后写了哪些景物? 2、作者写荷塘美景,是怎样逐一精雕细刻的?(荷叶、荷花、荷香、荷波) (1)曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。 赏析:这句写整体。“曲曲折折”写荷叶的多,而且参差错落。“弥望”、“田田”写荷叶范围之广,望过去满眼都是荷叶。且“田田”二字,运用叠词,又有一种音乐美,让人想到古乐府《江南曲》:“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”眼中的画面与历史的画面互相叠印,美不胜收。 这句写个体,运用了比喻的修辞手法。 (3)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。 赏析:作者把荷花放在一片绿色之中来加以衬托,真是“万绿丛中点点白”。(2)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。 “袅娜”写形态:轻盈柔美,楚楚动人。蒲松龄在《聊斋志异》中写道:“女子袅娜随风飘去”。“羞涩”写情态,拟人。 接下来,作者连用三个比喻,叫“博喻”。使用博喻,必须各有侧重,不能重复。“一粒粒的明珠”侧重个体的明亮,“碧天里的星星”侧重轻轻闪烁的动态之美,“刚出浴的美人”侧重纯洁无瑕。 “缕缕清香”与“渺茫的歌声”的共同点是什么呢?(4)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 二者都有隐隐约约、若有若无的特点。 (5)这时叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。 赏析:风吹荷叶,有了一道凝碧的波痕,像闪电。这瞬间的景象也被作者捕捉到了,可见,作者写荷塘美景真的像是在精雕细刻一件艺术品。比喻 (5)这时叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。 赏析:风吹荷叶,有了一道凝碧的波痕,像闪电。这瞬间的景象也被作者捕捉到了,可见,作者写荷塘美景真的像是在精雕细刻一件艺术品。 提醒:本段写景表现在两个方面。第一,高低相间,高低结合写群景,注重运用修辞。第二没有写月,但处处有月。荷叶、荷花、荷波都是在清淡月色的映射下形成的。把盛开的和含苞欲放的白花比喻成“明珠”“星星”,从色彩和光华上写荷花之美。荷花,处在朦胧的月光中,所以有着奇异的光彩。写荷花的缕缕清香,微风传送,像远方飘来的歌声一样似有似无,时断时续,捉摸不定。这幽雅淡远的感受也只能在月夜独处时才会有,如在嘈杂的白天,绝不会有这样的感受。 (月下的)荷塘广、 高(比喻) 色、形、香 (拟人、比喻、通感)(视觉、嗅觉)衬托叶的柔美风韵静动幽雅宁静( )

( )

( )荷叶

荷花

流水上下第四段:月下荷塘景物赏析(第五段)荷

塘

上

的

月

色 荷叶、荷花是实体,好写。但月色看得见,摸不着,怎么写呢? 月光如流水一般,静静地泻在这一片

叶子和花上,薄薄的青雾浮起在荷塘里。—— 叶子和花仿佛在牛乳中洗过一

样;又像笼着轻纱的梦。__泻浮洗笼照升沾做 月光如流水般由上而下地铺泻到整个荷塘,表现月光的无处不在,更富动感。 水气轻盈弥散上升,动态中含有暂时静处的成分。 “洗”承“泻”而来,突出荷叶荷花被洗之后的焕然一新。 “笼”承“青雾”而来,给荷塘涂抹了一层朦胧的色彩。炼字月光素淡朦胧月影参差斑驳如流水泻在叶子上流动之美像画在荷叶上倩影之美荷塘上的月色光和影和谐通感比喻虚实结合衬托树:远山:路灯:蝉声蛙声:一团烟雾隐隐约约没精打采最热闹蝉唱蛙鼓图荷塘四周月色(比喻)静动由远及近衬托三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等 本文用了三十多个叠字,不但传

神地描摹出眼前之景(画面美),同

时又给人音韵和谐之感(音乐美),

更渲染了氛围(意境美),艺术表现

力很强。 三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等2、动词:化静为动,化无情为有情,形象生动等三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等2、动词:化静为动,化无情为有情,形象生动等3、比喻、通感、拟人等多种修辞手法:使画面形象生动,富有诗意通感: 人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,互相映照,互相补充,从而具体表达感受的修辞方法。变换了欣赏角度,给人焕然一新,奇趣无穷之感,增强语言艺术感染力。

诗人艾青曾写诗这样描绘日本著名指挥家小泽征尔:“你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听……”这就是通感。

其实,通感并不仅仅在文学作品中才被使用,实际上日常用语中,也常常有通感。比如,说某位同学脸上都呈现出甜甜的笑容。通感①风来花底鸟语香②鸟抛软语丸丸落③红杏枝头春意闹 (听觉转嗅觉)④自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。⑤绿茸茸的草板,象一支充满幽情的乐曲(听觉转视觉)(视觉转感觉)(视觉转听觉)(视觉转感觉) 晴景 王驾

雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。

蝴蝶飞来过墙去,应疑春色在邻家。

问题:王安石将后两句改为:“蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。”你认为把“飞来”改成“纷纷”改得好吗?

分析:改得好。“纷纷”是多而杂乱的意思。“纷纷”叠用,生动形象描述出了蜂蝶纷纷飞过墙去的状态。 而“飞来”只写出飞过来飞过去的情况。“纷纷”生动传神地表现雨过天晴的美景。 听 筝 柳中庸

抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。

似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影?何处空楼思月明?

更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

(1)这首诗题目是“听筝”,首联即写诗人凝神细听,颔联主要运用什么艺术手法来描写音乐给听者带来的感受?

答案:主要通过(想象、比喻)通感,以视觉写听觉,化无形为有形,更加形象可感。通过对“柳态”和“啼鸟” 写出分别后的伤感和思念。

一场心灵的夜宴 ——借景抒情、形散神聚荷塘月色 朱自清教学目标:

1.诵读课文,整体感知,梳理作者的行文脉络,把握作者的情感走向。

2.学习情景交融的艺术手法,揣摩景物的特点及其蕴含的情感。

3.学习比喻(通感)、叠词、动词等描写景物的手法的运用和效果。 朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。

幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学预科班,次年改名“自清”入哲学系学习。1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。1948年8月病逝于北京。

著有《朱自清全集》。代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文集《背影》 等。作者简介 1948年6月18日,朱自清在拒绝“美援”和“美援面粉”的声明上签名。

6月19日平津各大报纸刊登朱自清等一百一十名教师签名的严正声明。

1948年8月12日,朱自清因病医治无效不幸逝世。■1、这篇文章主要写了什么? 主要写了作者的一段经历,到荷塘去,受到荷塘景物的感染,而产生的一段联想。 整体把握2、读课文,整体感知文章的结构、思路、情感。1.(现实的,社会的)不宁静——忽然想起荷塘——带上门出去

2.小煤屑路——曲折、幽僻、寂寞:环境——月光淡淡

3只我一个人——超出平常的自己,到了另一(理想的)世界——独处的妙处——且受用荷香月色

4.月下荷塘:叶—花—香—波—韵==暗写月

形——无形——神韵

5.荷塘月色:——月光、月影——直接描写与间接描写、实与虚

6.荷塘四面:杨柳、远山、路灯光

蝉声、蛙声——但热闹是它们的,我什么也没有。(可以不想,可以屏蔽)

7.忽然想起(什么都可以想,可以选择)(千年之前)采莲的事情——江南旧俗——热闹、风流——文人雅好、思乡

8.有趣而无福消受:失落

9.又记起(千年之前的)《西洲曲》

10.不如江南——惦着(千里之外的)江南:怅然——猛一抬头——推门进去(回到现实、社会) 从写景状物的角度上看,第4—6段显然是文章的主体内容,应归为一部分。前三段,写夜赏的缘由。7、8两段,由现实写及想象中古时候的旧俗,突转一笔(回到家门)收束全篇。

这样分析,全文可以分为三部分:

第一部分(第1—3段)写“观荷缘起”

第二部分(第4—6段)写“荷塘月色”

第三部分(第7—8段)写“月下遐思” 3、综合、归纳。 结构之美(圆形结构)求宁静不宁静得宁静出宁静暗线是情感明线是游踪双线结构淡淡的哀愁——淡淡的喜悦平常的自己超出平常的自己缘情写景

以景衬情

情景交融双线型结构

一、

运用双线发展方法叙事,或明暗两线推进,或同质两件事并行推进,或两件事交叉推进。都要注意两件事间的联系,选择好两件事的联结点。

如鲁迅作品《药》采用明暗二条线索。明线是华老栓一家的故事,暗线是夏家的故事。老栓买“药”,小栓吃“药”,小栓终不治而亡,是一个故事。夏瑜被捕,坚贞不屈,最终被杀,又是一个故事。本来,华、夏两家一患病、一革命并不相干,但因“血”使他们联结起来,形成一种独特的叙述结构。

作者按“开端→发展→高潮→结局”的情节,以华家的故事为主叙述的,并在叙述中把夏家的故事携带并行,使他们的每一个情节都互相呼应,处处暗合。最后,当总故事走向高潮后,暗线显现,二线汇集,完成故事的叙述。 二、

明线为叙事线,而暗线为情感线。

如:《荷塘月色》以游踪为明线:从家到小径到荷塘然后到小径最后回家。暗线为情感:从不宁静到求宁静再到得宁静最后出宁静。

《八女投江》明线是妇女团八名战士返回营地(叙事线),暗线是郭桂琴和冯文礼的爱情(感情线)。 救 命 恩 人 (全知视角)

正是下班高峰。侯一凡挺起胸膛,绷紧双腿,笔直地站在工厂门口。他目送着下班的人群潮水一般陆续涌出工厂大门,后来,只有零星的工人一个个往外走的时候,他才稍微放松下来。

虽说只是一名工厂的保安,但是,侯一凡毕竟刚从武警部队退役半年,他站岗的姿势还是完全保留了真正的军人风范。

他晃晃微微发酸的脖子,扭动了一下腰肢,准备回值班室的时候,突然想起,怎么没看见吕晓红大姐走出来呢?

侯一凡楞了一下,勾头往厂区方向看去。他拥有一双视力在2.0以上的眼睛,一眼看去,能看得很远。他发现,正在往外走的工人,包括厂区纵深处三三两两的人影,都不是吕晓红。

吕晓红平时上下班都很准时,今天怎么了?侯一凡决定在门口再站一会儿,等等吕晓红。

侯一凡在这个肉联厂虽然已经工作了半年时间,但是,认识的工人并不多,多数人只是在上下班的时候进出工厂,在他值班的时候,才在他面前晃一下。他一个从山区农村黄泥湾出来到城市打工的小保安,没有几个工人主动跟他搭讪,并告知他自己的名字。吕晓红这个名字也是他听别人喊的,可能听的次数稍微多了一些,他便牢牢记住了。

大概等了十多分钟,厂里没有一个人往厂门口走了,当然,吕晓红依然没有出来。侯一凡感觉有些不对劲,到底哪里不对劲,他一下子也想不起来。他只好给保卫科长打电话。

科长,你认识吕晓红吗?她是哪个车间的?

我不太清楚,怎么啦?

我没看见她下班出来,有些不放心。 下班的时候,工人一窝蜂地出来,你一个个都看清楚了?你点名了?你怎么知道她没有出来?

吕晓红和别人不一样,我知道的。

你别管闲事了,你又不是人事部的,考勤不归你管。看好你的门吧。

科长没好气地挂了电话。科长说到人事部,提醒了侯一凡。他查了一下人事部的电话,把电话打了过去。

请帮忙查一下,吕晓红是哪个车间的?

冷冻车间。

还没有等侯一凡再说点什么,人事部那个人已经火急火燎地挂了电话。他把电话打到冷冻车间,可是,没有人接电话。他只好硬着头皮把电话打到厂办公室。

冷冻车间的吕晓红,到现在没有出来。 怎么了?

我怀疑她会不会被关在冷库里了。

不会吧?

厂办公室的那个人漫不经心地挂了电话。该打的电话都打了,侯一凡没辙了。他在值班室坐了两分钟,椅子上好象放着一盆火,烧得他坐不住。终于,他站了起来,咬咬牙,拨通了厂长的电话。

厂长您好。我是保卫科小侯,向您报告一件事。

哦?说吧。

冷冻车间的吕晓红到现在还没有出来,我怀疑她被关进了冷库里。请您赶紧派人到冷库去看看吧。

有这样的事?我马上让冷冻车间主任去看看。 放下了电话,侯一凡惴惴不安地站在值班室门口,眼睛盯着大街。大约二十分钟左右,冷冻车间赵主任骑着摩托车,箭一般射过来。到了厂门口,他猛地刹车,停了下来。赵主任指着侯一凡的鼻子,喝道,就是你打电话给厂长,说冷库里面有人?

是我。侯一凡挺了挺身子。

老子喝个酒都喝不安生。如果我去看了,冷库里没有人,出来我揭了你的皮……说着,赵主任一加油门,摩托车嘶吼着冲进了大门。

后面的事情就不必细说了。

医院救护车开进厂区的时候,几滴泪水猛地涌出了侯一凡的眼眶,挂在了他的睫毛上。

吕晓红出院以后,买了一大兜水果,到厂门卫值班室感谢侯一凡。她紧紧握住侯一凡的手,说,大兄弟,如果不是你救了我,大姐就冻成死猪了。

大姐,其实不是我救了你,是你自己救了你。

为什么这样说?

侯一凡说,每天你上班,总是问候一声:你好;每天你下班,总是说一声:再见。我那天没有听到你说再见,所以知道你没有出来。否则,全厂五六百个工人,我怎么可能单单记得你呢?小说明写侯一凡疑心吕晓红留在冷库里,求人救出她,暗写吕晓红被关在冷库里,被救出。两条线索在吕晓红感谢侯一凡时交会在一起。问题思考1、“这几天心里颇不宁静”,用在文首,用意何在?

分析:

直接抒情,写作者内心的不宁静之情,是文章的文眼。

奠定全文的感情基调。“妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。”

“我悄悄地披了大衫,带上门出去。”作者为什么“这几天心里颇不宁静”?孩子安静入睡,妻子哼着眠歌,一切都平静、温馨。这表明了作者与妻儿的和谐而另有原因,作者的烦躁与不安似乎另有原因。“这几天心里颇不宁静”“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的夜里,总该另有一番样子吧。”“这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界。”“白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”显出作者的烦躁与不安;时间也不是一天半天,是几天以来的心情。烦闷,便想到外面的世界,想起荷塘,想到满月的光,便出门去荷塘。渴望心灵超脱。小路上的作者显得这般的超脱和自由。而这时,作者身心都已静置,可以超然尘俗,去领略荷塘月色之纯美了。2、文章开头的环境描写,有何作用?

分析:渲染安静的氛围。

衬托作者内心的不宁静,以及急于求得安静的心。3、“我且受用这无边的荷香月色好了”的作用?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。4、“这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。”这一句的作用?

①在行文上,这是一个过渡句,作者由对荷塘之景的描写转入到情感的抒发。

②这一句感情上起了变化,表现的是作者那片刻的宁静不复存在,心中烦乱不堪。“但热闹是它们的,我什么也没有”,正是无法摆脱烦乱、哀愁的感受。以动衬静,、用蛙声蝉声的热闹更加衬出作者内心的失落感。5、文章结尾处“猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。”有何作用?

分析:①表现一种孤寂的心态。

②照应开头,前后呼应。 6、 在“荷塘月色图”中,你能感受到作者是怎样的情绪? 在“江南采莲图”中,你又能感受到作者怎样的心思?他为什么会想到江南旧俗呢? 了解写作背景 本文写于1927年7月,正是

白色恐怖笼罩中国大地的时候。

在此之前,朱自清作为“大时代

中一名小卒”,一直在呐喊斗

争,但是在“四一二”政变之

后,他从斗争的“十字街头”消

失,钻进古典文学的“象牙之

塔”了。 “在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的

时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……我既不

能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可

以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着

了一个题目。”(《哪里走》)“这几天似乎有

些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个

猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也

可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什

么,但似乎什么也没有。”(摘自朱自清的一

封信) “我的南方,我的南方,那是山乡水乡,那是醉乡梦乡,五年来的彷徨,羽毛般的飞扬。”

——朱自清《我的南方》揣摩写作意图4、借景抒情,表现淡淡的喜悦、淡淡的忧愁。 2、表现对现实不满的愤激之情,向往宁静和自由。1、欣赏月下荷塘自然之美的情趣,拘守个人的小天地,表现闲时的心情。3、思念自己的家乡。 借景抒情

动静(以动衬静)、远近、声色形、视听、虚实等表现手法。

白描、工笔、比喻、拟人、对比修辞手法等。景物描写:二、分析(4—6)段景物描写景物赏析(第四段)月色下的荷塘接天莲叶无穷碧叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的… 正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星又如刚出浴的美人 1、这一段主要写荷塘。作者先后写了哪些景物? 2、作者写荷塘美景,是怎样逐一精雕细刻的?(荷叶、荷花、荷香、荷波) (1)曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。 赏析:这句写整体。“曲曲折折”写荷叶的多,而且参差错落。“弥望”、“田田”写荷叶范围之广,望过去满眼都是荷叶。且“田田”二字,运用叠词,又有一种音乐美,让人想到古乐府《江南曲》:“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”眼中的画面与历史的画面互相叠印,美不胜收。 这句写个体,运用了比喻的修辞手法。 (3)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。 赏析:作者把荷花放在一片绿色之中来加以衬托,真是“万绿丛中点点白”。(2)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。 “袅娜”写形态:轻盈柔美,楚楚动人。蒲松龄在《聊斋志异》中写道:“女子袅娜随风飘去”。“羞涩”写情态,拟人。 接下来,作者连用三个比喻,叫“博喻”。使用博喻,必须各有侧重,不能重复。“一粒粒的明珠”侧重个体的明亮,“碧天里的星星”侧重轻轻闪烁的动态之美,“刚出浴的美人”侧重纯洁无瑕。 “缕缕清香”与“渺茫的歌声”的共同点是什么呢?(4)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 二者都有隐隐约约、若有若无的特点。 (5)这时叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。 赏析:风吹荷叶,有了一道凝碧的波痕,像闪电。这瞬间的景象也被作者捕捉到了,可见,作者写荷塘美景真的像是在精雕细刻一件艺术品。比喻 (5)这时叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。 赏析:风吹荷叶,有了一道凝碧的波痕,像闪电。这瞬间的景象也被作者捕捉到了,可见,作者写荷塘美景真的像是在精雕细刻一件艺术品。 提醒:本段写景表现在两个方面。第一,高低相间,高低结合写群景,注重运用修辞。第二没有写月,但处处有月。荷叶、荷花、荷波都是在清淡月色的映射下形成的。把盛开的和含苞欲放的白花比喻成“明珠”“星星”,从色彩和光华上写荷花之美。荷花,处在朦胧的月光中,所以有着奇异的光彩。写荷花的缕缕清香,微风传送,像远方飘来的歌声一样似有似无,时断时续,捉摸不定。这幽雅淡远的感受也只能在月夜独处时才会有,如在嘈杂的白天,绝不会有这样的感受。 (月下的)荷塘广、 高(比喻) 色、形、香 (拟人、比喻、通感)(视觉、嗅觉)衬托叶的柔美风韵静动幽雅宁静( )

( )

( )荷叶

荷花

流水上下第四段:月下荷塘景物赏析(第五段)荷

塘

上

的

月

色 荷叶、荷花是实体,好写。但月色看得见,摸不着,怎么写呢? 月光如流水一般,静静地泻在这一片

叶子和花上,薄薄的青雾浮起在荷塘里。—— 叶子和花仿佛在牛乳中洗过一

样;又像笼着轻纱的梦。__泻浮洗笼照升沾做 月光如流水般由上而下地铺泻到整个荷塘,表现月光的无处不在,更富动感。 水气轻盈弥散上升,动态中含有暂时静处的成分。 “洗”承“泻”而来,突出荷叶荷花被洗之后的焕然一新。 “笼”承“青雾”而来,给荷塘涂抹了一层朦胧的色彩。炼字月光素淡朦胧月影参差斑驳如流水泻在叶子上流动之美像画在荷叶上倩影之美荷塘上的月色光和影和谐通感比喻虚实结合衬托树:远山:路灯:蝉声蛙声:一团烟雾隐隐约约没精打采最热闹蝉唱蛙鼓图荷塘四周月色(比喻)静动由远及近衬托三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等 本文用了三十多个叠字,不但传

神地描摹出眼前之景(画面美),同

时又给人音韵和谐之感(音乐美),

更渲染了氛围(意境美),艺术表现

力很强。 三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等2、动词:化静为动,化无情为有情,形象生动等三、赏析本文的语言1、叠词:增强语言的韵律感,强调,形象生动等2、动词:化静为动,化无情为有情,形象生动等3、比喻、通感、拟人等多种修辞手法:使画面形象生动,富有诗意通感: 人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,互相映照,互相补充,从而具体表达感受的修辞方法。变换了欣赏角度,给人焕然一新,奇趣无穷之感,增强语言艺术感染力。

诗人艾青曾写诗这样描绘日本著名指挥家小泽征尔:“你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听……”这就是通感。

其实,通感并不仅仅在文学作品中才被使用,实际上日常用语中,也常常有通感。比如,说某位同学脸上都呈现出甜甜的笑容。通感①风来花底鸟语香②鸟抛软语丸丸落③红杏枝头春意闹 (听觉转嗅觉)④自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。⑤绿茸茸的草板,象一支充满幽情的乐曲(听觉转视觉)(视觉转感觉)(视觉转听觉)(视觉转感觉) 晴景 王驾

雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。

蝴蝶飞来过墙去,应疑春色在邻家。

问题:王安石将后两句改为:“蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。”你认为把“飞来”改成“纷纷”改得好吗?

分析:改得好。“纷纷”是多而杂乱的意思。“纷纷”叠用,生动形象描述出了蜂蝶纷纷飞过墙去的状态。 而“飞来”只写出飞过来飞过去的情况。“纷纷”生动传神地表现雨过天晴的美景。 听 筝 柳中庸

抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。

似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影?何处空楼思月明?

更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

(1)这首诗题目是“听筝”,首联即写诗人凝神细听,颔联主要运用什么艺术手法来描写音乐给听者带来的感受?

答案:主要通过(想象、比喻)通感,以视觉写听觉,化无形为有形,更加形象可感。通过对“柳态”和“啼鸟” 写出分别后的伤感和思念。