人教版语文高二选修《中国古代诗歌散文欣赏》 第一单元 书愤 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文高二选修《中国古代诗歌散文欣赏》 第一单元 书愤 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-17 11:06:45 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。 有这么一个人这些都是他写的诗。

猜猜他是谁?书愤陆游其人陆游,字务观,号放翁。南宋山阴人,著名的爱国诗人。诗作今存九千多首,内容丰富,主要表现渴望收复失地的爱国热情。

作品展示主要作品有《游山西村》、《书愤》、《临安春雨初霁》、《十一月四日风雨大作》、 《钗头凤》 、《示儿》等。其中词作《钗头凤》和诗作《示儿》最能反映陆游一生的际遇。陆游其人少年时陆游就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他生在民族矛盾尖锐、国势危迫的时代,一贯坚持抗金主张,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。 一生之憾嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。靖康之耻 靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。 金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。

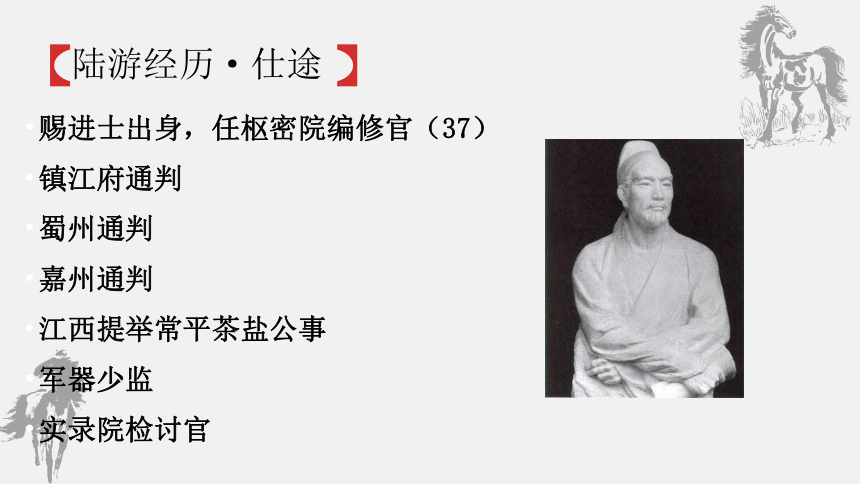

靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深刺痛了汉人的内心。赐进士出身,任枢密院编修官(37)

镇江府通判

蜀州通判

嘉州通判

江西提举常平茶盐公事

军器少监

实录院检讨官 陆游初试为第一,因秦桧之孙秦埙居陆游名下,次年复试,秦桧指示主考官将其除名。

范成大举荐陆游为锦城参议。主和派诋毁他“不拘礼法”、“燕饮颓放”,范成大迫于压力,将陆游免职。陆游自号“放翁”。

陆游任江西常平提举,赵汝愚弹劾他“不自检饬、所为多越于规矩”,陆游忿然辞官。

陆游为礼部郎中,何澹弹劾他“喜论恢复”,“不合时宜”,朝廷以“嘲咏风月”为名将其罢官。 66岁直至85岁去世的二十年间,陆游隐居故乡,过着简朴、宁静的农村生活。

但抗击金兵,收复中原的壮志从未真正消失,他的大量诗歌,既表现了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。临终之际,陆游留下绝笔《示儿》作为遗嘱:死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。写作背景 《书愤》写于宋孝宗淳熙十三年(1186),此时他已是61岁的老人。

从淳熙七年起,他罢官在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了5年,直到这一年春天,又被起用,任命为朝奉大夫、权知严州军州事,这首七律即写于此时。书愤 解题书:书写愤:愤怒、愤懑书愤:书写心中的愤怒不满思考:作者抒发了哪些愤怒与不满之情?世事艰空自许鬓先斑谁堪

伯仲间1、首联诗人回忆起了什么事?“世事艰”具体指的是什么?

回忆早年血气方刚,收复中原的豪心壮志。

“世事艰”:奸臣当道,仕途多阻,屡遭罢黜。2、颔联回忆了两次抗金的胜仗,“楼船”

“铁马”写出了怎样的战争场面?此时作者的情感是怎样的?

展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、抗击敌寇、收复失地的战斗场面,渲染了慷慨悲壮的气氛。

振奋、昂扬,充满收复失地的信心。陆游曾经的军旅生涯,短暂,遗憾 46岁,王炎宣抚川陕,驻军南郑,召陆游为幕僚。王炎委托陆游草拟驱逐金人、收复中原的战略计划,陆游作《平戎策》。在此期间,陆游常到战略要塞大散关(宝鸡)一带巡逻。?

朝廷否决北伐计划,调王炎回京,幕府解散。

?大散关一带的军旅生活只有八个月,是陆游唯一一次亲临抗金前线的军事实践。念昔少年日,从戎何壮哉!

独骑洮河马,涉渭夜衔枚。 (《岁暮风雨》)

我昔从戎清渭侧,散关嵯峨下临贼。

铁衣上马蹴坚冰,有时三日不火食。

(《江北庄取米到作饭香甚有感》)不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

战船、战马、酷烈的战争坏境(夜雪、秋风)、险要的军事据点(瓜州渡、大散关),组成了两幅气势宏大的战争场面。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 这两句写景的句子有什么特点?塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑 这里运用了一个什么样的典故?

塞上长城:《南史·檀道济传》载,宋文帝要杀名将檀道济,檀大怒道:“乃坏汝万里长城”。比喻能守边的将领。

“空”字表现了诗人怎样的心情?

陆游虽自许为堪当抗金御敌的大将,但最终没能得到施展抱负的机会,“空”字表现了他徒负才华、大志落空的无奈和怅惘。4、“镜中衰鬓已先斑 ”流露出诗人怎样的心绪?

壮志未酬,时不我待。

当他一天天执着地等待报国之机的时候,发现两鬓已经斑白,此时他感到一切都来不及了,那种有心报国、无力回天的悲怆就变得更加浓重。 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间5、尾联用典,表达了作者怎样的情感?

用典明志。表达了诗人对诸葛亮的仰慕和崇敬之情,并以此自勉,渴望像诸葛亮一样建功立业。陆游仰慕《出师表》中的哪些精神品格? 北定中原、还于旧都——陆游抗金北伐、收复失地的毕生心愿;

鞠躬尽瘁,死而后已——陆游忠心报国、矢志不渝的情怀;

亲贤臣,远小人——陆游认为南宋当权者应该借鉴的。 内容概括早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。“书”早年恢复中原之志。“书” 两次抗金胜利之役。“书”年事已高、壮志未酬之情。“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。作者书了哪些愤?忧愤国家金人入侵、国土沦陷、中原丧失。忧愤朝政求和偏安、奸臣当道、政治黑暗。忧愤自己年老体衰、功业无成、壮志未酬。 这首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。沉雄浑厚,感慨苍茫,真有英雄暮年之叹。被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

猜猜他是谁?书愤陆游其人陆游,字务观,号放翁。南宋山阴人,著名的爱国诗人。诗作今存九千多首,内容丰富,主要表现渴望收复失地的爱国热情。

作品展示主要作品有《游山西村》、《书愤》、《临安春雨初霁》、《十一月四日风雨大作》、 《钗头凤》 、《示儿》等。其中词作《钗头凤》和诗作《示儿》最能反映陆游一生的际遇。陆游其人少年时陆游就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他生在民族矛盾尖锐、国势危迫的时代,一贯坚持抗金主张,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。 一生之憾嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。靖康之耻 靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。 金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。

靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深刺痛了汉人的内心。赐进士出身,任枢密院编修官(37)

镇江府通判

蜀州通判

嘉州通判

江西提举常平茶盐公事

军器少监

实录院检讨官 陆游初试为第一,因秦桧之孙秦埙居陆游名下,次年复试,秦桧指示主考官将其除名。

范成大举荐陆游为锦城参议。主和派诋毁他“不拘礼法”、“燕饮颓放”,范成大迫于压力,将陆游免职。陆游自号“放翁”。

陆游任江西常平提举,赵汝愚弹劾他“不自检饬、所为多越于规矩”,陆游忿然辞官。

陆游为礼部郎中,何澹弹劾他“喜论恢复”,“不合时宜”,朝廷以“嘲咏风月”为名将其罢官。 66岁直至85岁去世的二十年间,陆游隐居故乡,过着简朴、宁静的农村生活。

但抗击金兵,收复中原的壮志从未真正消失,他的大量诗歌,既表现了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。临终之际,陆游留下绝笔《示儿》作为遗嘱:死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。写作背景 《书愤》写于宋孝宗淳熙十三年(1186),此时他已是61岁的老人。

从淳熙七年起,他罢官在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了5年,直到这一年春天,又被起用,任命为朝奉大夫、权知严州军州事,这首七律即写于此时。书愤 解题书:书写愤:愤怒、愤懑书愤:书写心中的愤怒不满思考:作者抒发了哪些愤怒与不满之情?世事艰空自许鬓先斑谁堪

伯仲间1、首联诗人回忆起了什么事?“世事艰”具体指的是什么?

回忆早年血气方刚,收复中原的豪心壮志。

“世事艰”:奸臣当道,仕途多阻,屡遭罢黜。2、颔联回忆了两次抗金的胜仗,“楼船”

“铁马”写出了怎样的战争场面?此时作者的情感是怎样的?

展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、抗击敌寇、收复失地的战斗场面,渲染了慷慨悲壮的气氛。

振奋、昂扬,充满收复失地的信心。陆游曾经的军旅生涯,短暂,遗憾 46岁,王炎宣抚川陕,驻军南郑,召陆游为幕僚。王炎委托陆游草拟驱逐金人、收复中原的战略计划,陆游作《平戎策》。在此期间,陆游常到战略要塞大散关(宝鸡)一带巡逻。?

朝廷否决北伐计划,调王炎回京,幕府解散。

?大散关一带的军旅生活只有八个月,是陆游唯一一次亲临抗金前线的军事实践。念昔少年日,从戎何壮哉!

独骑洮河马,涉渭夜衔枚。 (《岁暮风雨》)

我昔从戎清渭侧,散关嵯峨下临贼。

铁衣上马蹴坚冰,有时三日不火食。

(《江北庄取米到作饭香甚有感》)不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

战船、战马、酷烈的战争坏境(夜雪、秋风)、险要的军事据点(瓜州渡、大散关),组成了两幅气势宏大的战争场面。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 这两句写景的句子有什么特点?塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑 这里运用了一个什么样的典故?

塞上长城:《南史·檀道济传》载,宋文帝要杀名将檀道济,檀大怒道:“乃坏汝万里长城”。比喻能守边的将领。

“空”字表现了诗人怎样的心情?

陆游虽自许为堪当抗金御敌的大将,但最终没能得到施展抱负的机会,“空”字表现了他徒负才华、大志落空的无奈和怅惘。4、“镜中衰鬓已先斑 ”流露出诗人怎样的心绪?

壮志未酬,时不我待。

当他一天天执着地等待报国之机的时候,发现两鬓已经斑白,此时他感到一切都来不及了,那种有心报国、无力回天的悲怆就变得更加浓重。 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间5、尾联用典,表达了作者怎样的情感?

用典明志。表达了诗人对诸葛亮的仰慕和崇敬之情,并以此自勉,渴望像诸葛亮一样建功立业。陆游仰慕《出师表》中的哪些精神品格? 北定中原、还于旧都——陆游抗金北伐、收复失地的毕生心愿;

鞠躬尽瘁,死而后已——陆游忠心报国、矢志不渝的情怀;

亲贤臣,远小人——陆游认为南宋当权者应该借鉴的。 内容概括早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。“书”早年恢复中原之志。“书” 两次抗金胜利之役。“书”年事已高、壮志未酬之情。“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。作者书了哪些愤?忧愤国家金人入侵、国土沦陷、中原丧失。忧愤朝政求和偏安、奸臣当道、政治黑暗。忧愤自己年老体衰、功业无成、壮志未酬。 这首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。沉雄浑厚,感慨苍茫,真有英雄暮年之叹。被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

同课章节目录