部编版七年级语文上册第6单元课外古诗词诵读课件(共75张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级语文上册第6单元课外古诗词诵读课件(共75张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-08-24 10:09:45 | ||

图片预览

文档简介

课件75张PPT。秋 词刘禹锡 刘禹锡(772-842)唐朝文学家,哲学家,唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。字梦得 ,汉族,唐朝彭(Péng

)城人,祖籍洛阳,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。著有《陋室铭》,《金陵五题》,《秋词》,《酬乐天扬州初逢席上见赠》等等。 秋 词

唐 刘禹锡

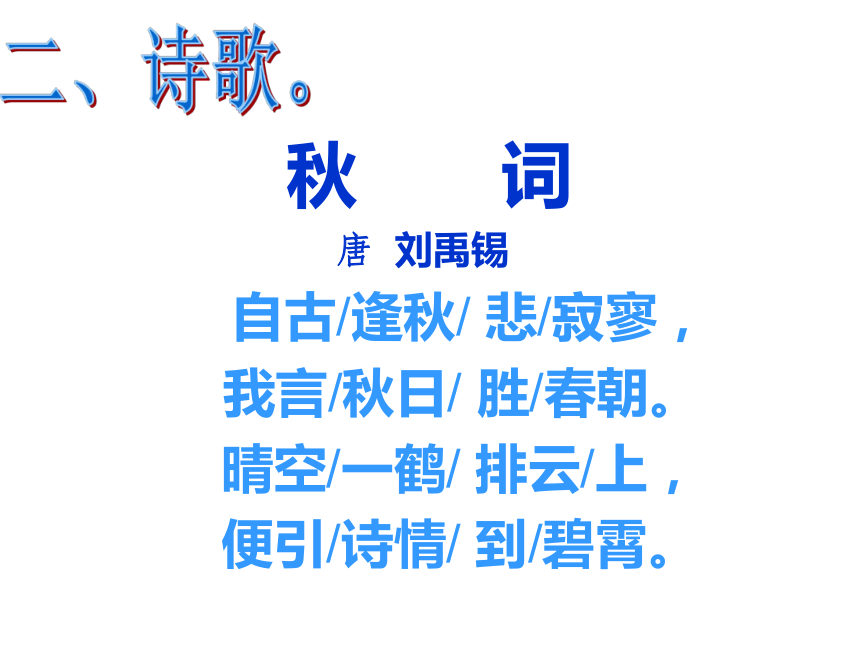

自古/逢秋/ 悲/寂寥,

我言/秋日/ 胜/春朝。

晴空/一鹤/ 排云/上,

便引/诗情/ 到/碧霄。二、诗歌。自古:从古以来,泛指从前。逢:遇到。寂寥:空旷无声,萧条空寂,这里指景象凄凉。

②悲寂寥:悲叹萧条空寂。

③春朝:本指春天的早上,这里泛指春天。

④排云:推开白云。排:推开,有冲破的意思。

⑤碧霄:青天。 诗意自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,

我却说秋天要胜过春天。

秋天晴朗的天空中一只仙鹤排开云层,一飞冲天,

我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。 问题1:诗的前两句用了什么手法?请具体分析一下。

问题2:第一句中的“自古”有什么作用?

问题3:为什么诗人直率坦言“我言秋日胜春朝”?

问题4:对本诗的整体赏析。

自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。

合作探究诗的前两句用了什么手法?请具体分析一下。 合作探究对比手法。

作者首先写了古代文人每当受挫,身陷逆境时,总是悲叹秋天的寂寞凄凉。也确实是这样,在文人的笔下,秋是悲的象征,是孤独、寂寞、惆怅的载体,但接下来,诗人却大胆而充满豪情地道出对“秋”的理解,对秋的追求:“我言秋日胜春朝。”在作者心中,它是美的季节,远胜过繁花似锦的春日,表现出诗人被贬后乐观的心情。 第一句中的“自古”有什么作用?合作探究 自古,包含一切,也有例外,为什么还这么说?是为了突出下文的“我”。反映作者的豪迈的气概。为什么诗人直率坦言“我言秋日胜春朝”? 因为

“晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄”。

合作探究 自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。 合作探究 自古以来人们是逢秋悲寂寥,而我却是认为秋天比春天更美好。

一二句用对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豁达的心境。 晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。 合作探究 诗人借“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉,表达的是一种积极乐观的人生,反映作者高远豪迈的心情。 万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。归纳提升 这首秋词赞颂了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。 关于秋天的诗句1.秋风萧瑟,洪波涌起。(曹操:《观沧海》)?

2.春种一粒粟,秋收万颗子。(李绅:《悯农》)?

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。(《汉乐府·长歌行》)?

4.秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜? 三国魏·曹丕《燕歌行》?

5.银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。(杜牧:《秋夕》)? 其他关于秋天的诗句秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。 十口心思, 思君思国思社稷 八目共享, 享花享月享秋香 一见钟情何须赤绳系足 两相爱慕焉用红叶题诗 北雁南飞,双翅东西飞上下 前车后辙,两轮左右走高低 送,送客,送客雨下路,送客雨下路有露 秋,秋凉,秋凉月伴日,秋凉月伴日为明 朝霞吐丹,染透秋天千层面 夜雾吸烟,洒满农庄百栋屋 鱼戏平湖穿远岫 [xiù] 雁鸣秋月写长天 御帝览文文如人人览御帝 秋天绝恋恋对联联绝秋天 秋叶动春心,红妆羞试枫思嫁 霜花当月老,金礼轻提菊做媒 秋雨春风黑板缘,添我几丝白发; 镜花水月黄粱梦,误人多少青春! 七十二健儿,酣战春云湛碧血 四百兆国子,愁看秋雨湿黄花 潼关谭嗣同走进作者谭嗣同(1865.3.10—1898.9.28),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,中国近代著名政治家、思想家,维新派人士。其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

走进作者谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。背景谭嗣同写这首诗时才十四岁,当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方的特有的壮阔风景所震撼,欣然下笔,遂有此诗。背景 14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。潼关

潼关战场

潼关要塞

一夫当关,万夫莫开

得关中者得天下

潼关

潼关战场

秦国从晋国夺取潼关之后,开始剿灭六国的大业。

东魏乘关中大荒,发兵10余万 ,准备击灭西魏,后败。

东汉末年,曹操率军10多万,两次攻打屯兵潼关的马超。

公元880年,黄巢起义军击败潼关唐军10万,夺取潼关,直捣长安。

华 山黄 河 终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,一直不曾解围吧?清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散

读懂诗意河流大野犹嫌束

眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;

读懂诗意山入潼关不解平。

而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸! 读懂诗意终古高云簇此城 诗一开篇,作者首先向我们描述了一幅“白云潼关图”,千山万壑之中,远远望去,一座关城要塞飞踞半山腰间,清肃无声,闲云悠荡。

“终古”说明了关塞历史的悠久,

“高云”烘托出关城地势的险要,不直写关城高险,而以“高云”烘托,的确独具匠心。作者开篇紧扣诗题,突现描述对象的主要特征,为下面诗文内容的展开留下无限空间,一个“簇”宇,以动写静,让人自然想到白云朵朵、簇拥高城的奇景。秋风吹散马蹄声 紧承上句,交待了此次经过潼关的时节。

秋来万物萧索,游子于此更为敏感,见秋伤怀,乡愁旅恨,自是骚人旧套。披拣历代歌诵潼关之作,枫叶、长亭、残云、淫雨等多是常用景语,无不带有悲秋伤怀的凄楚。

但谭嗣同笔下没有这些。羁旅风尘、落第愁怅,丝毫没上这位青年英雄的眉头、心头,他诗笔挥处,唯有天高云淡,气朗风清;得得马蹄,直入关城,一位豪情勃发、扬鞭催马的青年的飒爽英姿跃然纸上。1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写?

诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。河流大野犹嫌束 此句最有气魄,最见功力。

古人诗云:“山随平野尽,江入大荒流”(李白);“星垂平野阔,月涌大江流”(杜甫),都写了河在大野里欢畅奔腾的情景。

谭嗣同不肯依傍古人,翻其意而别开生面,说它犹嫌拘束,这就把河的不驯服的性格发展了,写绝写活了。这是诗人个性的象征,说明他是一个慷慨任侠、不囿于世俗观念的放达之士,是一个决心与传统势力较量到底的改革者。2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

表现了诗人冲破封建束缚、追求思想解放的愿望。山入潼关不解平 结句含蓄凝炼,给人以启迪和思考。

是的,过了潼关,将是重重叠叠、浩渺无际的秦岭山脉,再没有平坦之路。

所谓大河"犹嫌束"、群山"不解平",全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。修辞关这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。人物典故 ——剑胆琴心

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。 在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。拓展延伸狱中题壁 谭嗣同 望门投止思张俭, 忍死须臾待杜根。 我自横刀向天笑, 去留肝胆两昆仑。 名人评价梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。(唐)李商隐夜雨寄北

李商隐,字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南省沁阳市)人。在晚唐诗人中,他的诗歌艺术成就最高,和另一位著名诗人杜牧合称为“小李杜”,也是唐代诗人中的“三李”之一(李白、李贺)。他擅长律诗,绝句。所作诗歌典雅华丽,形象鲜明,工于比兴,深于寄托,具有独特的艺术风格。尤其是他的爱情诗,最为人传诵,他对后代诗人及词人的影响很大。主要名篇有:《登乐游原》、《无题》、《夜雨寄北》等。 作者简介及题解作品背景 李商隐的一生是不幸的。他刚刚踏入仕途,就被卷进了牛、李(牛僧孺、李德裕)的朋党之争中。852年随柳仲郢入蜀,实属迫不得已。

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚。俗话说:小别胜新婚。李商隐与妻子的分别却常常是久别,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

这是李商隐脍炙人口的抒情短章,当时诗人被秋雨阻隔,滞留荆巴一带,妻子从家中寄来书信,询问归期。是诗人写给远在北方的妻子的,但秋雨连绵,交通中断,无法确定归期,诗人与夫人王氏伉俪情深,时刻盼望能速归故里,与妻子共坐西窗之下,剪去烛花,深夜畅谈。而此时,只能苦苦思念。《夜雨寄北》题 解:这首诗的题目中的“寄北”,也作“寄内”。此诗是寄给谁的,主要有两种说法:一种说法是寄给妻子的,一种说法是寄给长安友人的。我们采取前一种说法,因为作者长期居留在外,写此诗意在怀念住在北边的妻子。李商隐夜雨寄北君问/ 归期/ 未有期,

巴山/ 夜雨/ 涨秋池。

何当/ 共剪/ 西窗烛,

却话/ 巴山/ 夜雨时。什么时候才能够剪烛,古代点油灯,为使灯明亮,需要剪去灯芯上的烛花。这里形容深夜秉烛长谈。再回叙你问我回家的日子,我尚未确定归期;今晚巴山下着大雨,雨水涨满秋天的池塘。何时你我重新聚首,共剪西窗烛花彻夜长谈;再和你回叙今夜秋雨,我痛苦的情思。1、“君问归期未有期”这句诗看似平淡,实则内含丰富,请简要分析。

开首点题,让人感到这是一首以诗代信的诗。

“未有期”既有热切的盼望,又有难以料定的惆怅。

两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。而且“期”字重复出现,构成了回环往复、缠绵曲折的意境。 文本研读2、“巴山夜雨涨秋池”渲染了一种怎样的意境?句中“涨”有什么表达效果?

是秋天,又是深夜,还有夜雨。在这个秋雨缠绵的夜晚,池塘涨满了水,诗人独在他乡异域的巴山,独自在屋内倚床凝思。那已经跃然纸上的羁旅之愁与不得归之苦,便与夜雨交织,绵绵密密,淅淅沥沥,涨满秋池,弥漫于巴山的夜空。

“涨”字,富于动态形象,既写出了巴山水注秋池的夜雨景象,又表现出诗人愁思的 绵绵深重。

“雨”的作用——渲染气氛,融情于景。文本研读3、“秋”字在诗中起到了什么作用?

“秋”字点明了季节,同时烘托了人物孤寂悲凉心情。

4、请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

漂泊在外的孤寂,苦雨深秋的落寞,归期无期的无奈,相见共语的期盼。文本研读何当共剪西窗烛,何当:什么时候。剪烛:形容深夜秉烛长谈。却话巴山夜雨时。 “巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。这两句赏析:

运用想象,写出了诗人与妻子共坐西窗之下,剪去烛花,深夜畅谈的想象之景,表现诗人深切的思乡思亲之情。5、请简要分析本诗虚实相映的写作手法。

诗歌一、二两句由叙述转为写景,这是实写,后两句想像他日两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,这是虚写。虚实相映,丰富地展示了彼此的相思之意。

6、文中两次写“巴山夜雨”,其中它们的内含有什么不同?

第一次写“巴山夜雨”是实写,以景衬情(借景抒情),表现其孤寂凄凉。

第二次写“巴山夜雨”是虚写,想像与妻子团圆“共剪烛花”时,再回忆起写信时巴山夜雨的情景,表达了对妻子的思念之情。文本研读1、这是一首抒情诗。诗的开头两句以问答的形式和对眼前环境的抒写,阐发了作者?

? 的思想感情。

后两句通过设想 ,反衬今夜的孤寂。语浅情深,含蓄隽永,脍炙人口,余味无穷。

2、这首诗从时间、空间的相关变化中写出了

? 孤寂的情怀和对妻子深深的怀念 来日重逢畅谈昔日相思的情境诗的主旨:全诗表达了游子羁旅巴山的孤寂和思乡之情。人的悲欢离合,展示了今日彼此相思之意4.成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义是什么?

答:表达思念朋友,渴望团聚的感情。

5.“问“、“话”二字好在何处??

答:?“问”写出了夫妻之间的关怀、惦念;“话”照应了“问”,写出了宦游人的乡愁和歉意。 “何当”体现出主人公一种怎样的心情?

体现主人公当时急切回家见妻的心情,突出今夜的心境之郁闷、孤寂和内心的相思之苦。

默写名句。

1、李商隐的《夜雨寄北》中,用未来的欢聚反衬今夜的愁苦,而今夜的愁苦又将成为重聚的话题,增添重聚的欢乐的句子:

2、写出李商隐《夜雨寄北》中作者想象日后与友人相见,秉烛夜谈,共叙思念之情的诗句:

3、李商隐的《夜雨寄北》中,超越时空,想象日后重逢时的情景的诗句: 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。一、赏析李商隐的《夜雨寄北》,回答问题。

?

1.第3、4句明明写今日离情,却设想未来的相逢。为什么这样写?

答:用未来团聚时的欢乐反衬出今夜离别的相思之苦,委婉的表达相思之情,构思奇妙。

2.诗歌一般要避免重复,这首诗歌却打破常规,“期”“巴山夜雨”重复出现,是否影响了表情达意?为什么?

答:没有。这样造成了回环往复、缠绵曲折的意境,抒发了诗人羁旅他乡对亲人深切的思念。

? 1.这首诗的作者是 。他和 并称为“小李杜”。

李商隐、杜牧

2.这首诗写了哪两种不同的时间和空间?

时间:分离的现在和会面的将来;空间:诗人独处的巴山与亲人团聚的北方(长安)

3.对《夜雨寄北》的理解不正确的是(? )?

A.“君问归期未有期”所含情感是无法尽快与好友相见的无奈。?

B.“巴山夜雨涨秋池”是说自己处境的孤寂凄冷。?

C.“何当共剪西窗烛”是指对与好友促膝深谈的深切期盼。?

D.诗中最后两句是实写自己的经历。?

4.《夜雨寄北》诗中写思归而不得的愁苦之情的诗句是:

_______________________;

写出了对未来欢聚的向往之情的诗句

是:?_______________?,_________________。?

5.诗人想像什么时候才能回到家中,和妻子一起一边剪去燃尽的烛芯,一边回味这巴山的绵绵夜雨。这两句诗表达了诗人一种怎样的心情??D君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时表达了诗人渴望和妻子团聚的心情。? 这首诗通过归期的问询和回答,抒发诗人羁旅他乡对妻子思念的神情。

对友人思念的深情。诗中“期”字和“巴山夜雨”重复出现,造成了回环往复、缠绵曲折的意思。中 心:习题:1、诗中写归家无期,雨夜愁思的句子是:

2、运用虚写,想象与妻子团聚的句子:

3、最后一句想象了怎样的情景?表达了作者怎样的思想感情?

4、这首诗写了哪两种不同的时间和空间:想象了与妻子团聚的情景,表达了对亲人的思念之情。时间:分离的现在 团聚的将来

空间:独处的巴山 团聚的家中十一月四日风雨大作 陆游学习目标1.能了解作者及背景,掌握有关文学常识。

2.能欣赏精彩文句,体会诗歌的意境和作者的思想感情。(难点)

3.能有感情朗读并背诵默写全文。(重点)背景介绍 《十一月四日风雨大作》是南宋著名爱国诗人陆游在公元1192年写的一首抒情诗。作者由于主张坚决抗击金族侵略者,反对屈辱求和,触怒南宋王朝的投降派,这时已被罢官在家乡闲住多年,而且不得过问政治,甚至不得到山阴(今

绍兴)以外的地方旅行。他的年龄也已68

岁,但他的报国壮志并没有衰退。从这首

诗中可以明显看出这点。 十一月四日风雨大作陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。走近作者 陆游(1125-1201)字务观,自号放翁,越州山阴(今浙江绍兴 )人。南宋爱国诗人。陆游出生的第二年,“靖康之难”就发生了。他的家人跟着百姓 ,也开始流浪逃亡的生活。“儿时万死避胡兵”的经历,在他的记忆里 ,留下了深刻的印象。父亲陆宰是个具有爱国思想的知识分子。家庭的教育,使陆游从小就树立了忧国忧民的思想和杀敌报国的壮志。他自幼好学不倦,“年十二能诗文”,他还学剑,钻研兵书。他在少年时代,就立下“上马击狂胡,下马草军书”(《观大散关图有感》)的志向。 1、读一读:

反复朗读直至背诵。

2、译一译:

对照注释,解词析句,扫清障碍,理解诗歌内容。

熟读背诵,积累理解十一月四日风雨大作陆游

僵卧/孤村/不/自哀,

尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,

铁马/冰河/入/梦来。读一读你

会

吗

? 1.根据书下注释翻译整首诗。

2.勾画重点词。

3.明白诗人所要表达的思想感情。① 僵(jiāng)卧:挺直躺着。

② 戍(shù)轮台:守卫边疆(jiāng)。轮台,汉代西域地名,现在新疆轮台县。这里泛指北方的边防据点。

③ 夜阑(lán):夜深。

④ 铁马:披着铁甲的战马。 注

释 我挺直地躺在孤寂荒凉的乡村里,自己并不感到悲哀, 僵卧/孤村/不/自哀,十一月四日风雨大作尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。还想着替国家守卫边疆。 夜深了,我躺在床上听到那风雨的声音, 就迷迷糊糊地梦见自己骑着披甲的战马跨过冰封的河流出征北方疆场。 译一译 这是年近七旬的陆游在一个风雨交加的寒夜,支撑着衰老的身体,躺在冰凉的被子里,写下的一首热血沸腾的爱国主义诗篇。 结合背景,说说你对这首诗的理解。说一说 诗的前两句直接写出了诗人自己的情思。“僵卧”道出了诗人的老迈境况,“孤村”表明与世隔绝的状态,一“僵”一“孤”,凄凉之极,为什么还“不自哀”呢?因为诗人的爱国热忱达到了忘我的程度,犹有“老骥伏枥,志在千里”的气概。但是,他何尝不知道现实是残酷的,是不以人的意愿为转移的,他所能做的,只是“尚思”而已。这两句集中在一个“思”字上,表现出诗人坚定不移的报国之志和忧国忧民的拳拳之念! 请抓住重点词语(僵卧,孤村等),分析诗歌1.2句表达的思想感情。探究一 后两句是前两句的深化,集中在一个“梦”字上,写得形象感人。诗人因关心国事而形成戎马征战的梦幻,以梦的形式再现了“戍轮台”的志向,“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境。但是诗人一点也“不自哀”,报国杀敌之心却更强烈了。日有所思,夜有所梦。因此,“铁马冰河”的梦境,使诗人强烈的爱国主义的思想感情得到了更充分的展现。? 后两句的内容集中体现在哪个字上,梦境体现了作者怎样的情感?探究二示 儿 死去元知万事空,

但悲不见九州同。 王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁! 陆游思维拓展请从思想感情的角度,对比赏析陆游的示儿。探究三《示儿》诗是他临终前写的,既是他的绝笔,也是他的遗嘱。更会受到他对国家民族一往情深、九死不悔的精神的强烈感染。诗人表达的是他一生的心愿,倾注的是他满腔的悲慨。诗中所蕴含和蓄积的感情是极其深厚、强烈的,但却出之以极其朴素、平淡的语言,从而自然地达到真切动人的艺术效果。 本诗描写了自己虽年老体衰,闲居乡下,却仍然盼望着为国尽力的心情。表达了诗人炽热而深沉的爱国热情。金海挑战《十一月四日风雨大作》可视为既写真梦又托梦咏怀之作,简要说明这首诗在以梦境抒发情怀方面的独到之处。 《十一月四日风雨大作》可视为既写真梦又托梦咏怀之作,简要说明这首诗在以梦境抒发情怀方面的独到之处。 这首诗在写法上别具一格。其主要特色在于以梦境抒发情怀。诗前三句,写梦因。“僵卧”:躺着不动。“孤村”:一作荒村。“轮台”:汉代西域地名,即今新疆维吾尔自治区轮台县;诗中泛指边防重镇。个中包含三个层次。一是梦境产生的前提:“僵卧”、“夜阑”。俗话说:“日有所思,夜有所梦。”诗人白日忧国忧民,才会在夜阑卧床睡眠中“有所梦”,而倘若不是“僵卧”,不是“夜阑”,就不可能有梦的出现。故“僵卧”与“夜阑”是梦境产生的前提。二是梦境产生的主观因素:“尚思为国戍轮台。”如果诗人没有为国戍边的情怀,就不可能有“铁马冰河入梦来”。三是梦境产生的外界条件:“风吹雨。”可以说,正是有了“风吹雨”这一外界条件,诗人才在似睡非睡、模模糊糊之中生出“铁马冰河”的梦境来。 思维拓展 最后一句,写梦境。与诗人那些通篇记梦的诗作有别,此诗写梦境也独树一帜。全诗由梦因引出“铁马冰河”的梦境之后便戛然而止,给人留下更多联想、想象的空间。人们尽可以据此梦境展开丰富的想象,具体想象诗人当年是如何身披铁甲,手持兵器,骑那披着铁甲的战马驰骋沙场、英勇杀敌,作此诗时他又是如何梦绕神牵“九州同”的。 思维拓展一、根据意思说词语

① 挺直躺着。( )

② 守卫边疆(jiāng)。轮台,汉代西域地名,现在新疆轮台县。这里泛指北方的边防据点。 ( )

③ 夜深。 ( )

④ 披着铁甲的战马。( ) 测二、背诵全诗

唐 刘禹锡

自古/逢秋/ 悲/寂寥,

我言/秋日/ 胜/春朝。

晴空/一鹤/ 排云/上,

便引/诗情/ 到/碧霄。二、诗歌。自古:从古以来,泛指从前。逢:遇到。寂寥:空旷无声,萧条空寂,这里指景象凄凉。

②悲寂寥:悲叹萧条空寂。

③春朝:本指春天的早上,这里泛指春天。

④排云:推开白云。排:推开,有冲破的意思。

⑤碧霄:青天。 诗意自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉,

我却说秋天要胜过春天。

秋天晴朗的天空中一只仙鹤排开云层,一飞冲天,

我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。 问题1:诗的前两句用了什么手法?请具体分析一下。

问题2:第一句中的“自古”有什么作用?

问题3:为什么诗人直率坦言“我言秋日胜春朝”?

问题4:对本诗的整体赏析。

自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。

合作探究诗的前两句用了什么手法?请具体分析一下。 合作探究对比手法。

作者首先写了古代文人每当受挫,身陷逆境时,总是悲叹秋天的寂寞凄凉。也确实是这样,在文人的笔下,秋是悲的象征,是孤独、寂寞、惆怅的载体,但接下来,诗人却大胆而充满豪情地道出对“秋”的理解,对秋的追求:“我言秋日胜春朝。”在作者心中,它是美的季节,远胜过繁花似锦的春日,表现出诗人被贬后乐观的心情。 第一句中的“自古”有什么作用?合作探究 自古,包含一切,也有例外,为什么还这么说?是为了突出下文的“我”。反映作者的豪迈的气概。为什么诗人直率坦言“我言秋日胜春朝”? 因为

“晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄”。

合作探究 自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。 合作探究 自古以来人们是逢秋悲寂寥,而我却是认为秋天比春天更美好。

一二句用对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比,表现作者乐观豁达的心境。 晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。 合作探究 诗人借“鹤”在秋日晴空中振翅高飞、排云而上,矫健凌厉,表达的是一种积极乐观的人生,反映作者高远豪迈的心情。 万里晴空中一只白鹤冲云直上,我的诗情也随它飞上了蓝天。归纳提升 这首秋词赞颂了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。 关于秋天的诗句1.秋风萧瑟,洪波涌起。(曹操:《观沧海》)?

2.春种一粒粟,秋收万颗子。(李绅:《悯农》)?

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。(《汉乐府·长歌行》)?

4.秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜? 三国魏·曹丕《燕歌行》?

5.银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。(杜牧:《秋夕》)? 其他关于秋天的诗句秋雨——高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。

秋夜——睡起秋声无觅处,满阶梧叶日明中。

秋声——未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

秋叶——夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

秋色——雨侵坏瓮新苔绿,秋入横林数叶红。

秋月——月光浸水水浸天,一派空明互回荡。

秋菊——宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

秋思——故人万里无消息,便拟江头问断鸿。 十口心思, 思君思国思社稷 八目共享, 享花享月享秋香 一见钟情何须赤绳系足 两相爱慕焉用红叶题诗 北雁南飞,双翅东西飞上下 前车后辙,两轮左右走高低 送,送客,送客雨下路,送客雨下路有露 秋,秋凉,秋凉月伴日,秋凉月伴日为明 朝霞吐丹,染透秋天千层面 夜雾吸烟,洒满农庄百栋屋 鱼戏平湖穿远岫 [xiù] 雁鸣秋月写长天 御帝览文文如人人览御帝 秋天绝恋恋对联联绝秋天 秋叶动春心,红妆羞试枫思嫁 霜花当月老,金礼轻提菊做媒 秋雨春风黑板缘,添我几丝白发; 镜花水月黄粱梦,误人多少青春! 七十二健儿,酣战春云湛碧血 四百兆国子,愁看秋雨湿黄花 潼关谭嗣同走进作者谭嗣同(1865.3.10—1898.9.28),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,中国近代著名政治家、思想家,维新派人士。其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

走进作者谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。背景谭嗣同写这首诗时才十四岁,当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方的特有的壮阔风景所震撼,欣然下笔,遂有此诗。背景 14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。潼关

潼关战场

潼关要塞

一夫当关,万夫莫开

得关中者得天下

潼关

潼关战场

秦国从晋国夺取潼关之后,开始剿灭六国的大业。

东魏乘关中大荒,发兵10余万 ,准备击灭西魏,后败。

东汉末年,曹操率军10多万,两次攻打屯兵潼关的马超。

公元880年,黄巢起义军击败潼关唐军10万,夺取潼关,直捣长安。

华 山黄 河 终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,一直不曾解围吧?清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散

读懂诗意河流大野犹嫌束

眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;

读懂诗意山入潼关不解平。

而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸! 读懂诗意终古高云簇此城 诗一开篇,作者首先向我们描述了一幅“白云潼关图”,千山万壑之中,远远望去,一座关城要塞飞踞半山腰间,清肃无声,闲云悠荡。

“终古”说明了关塞历史的悠久,

“高云”烘托出关城地势的险要,不直写关城高险,而以“高云”烘托,的确独具匠心。作者开篇紧扣诗题,突现描述对象的主要特征,为下面诗文内容的展开留下无限空间,一个“簇”宇,以动写静,让人自然想到白云朵朵、簇拥高城的奇景。秋风吹散马蹄声 紧承上句,交待了此次经过潼关的时节。

秋来万物萧索,游子于此更为敏感,见秋伤怀,乡愁旅恨,自是骚人旧套。披拣历代歌诵潼关之作,枫叶、长亭、残云、淫雨等多是常用景语,无不带有悲秋伤怀的凄楚。

但谭嗣同笔下没有这些。羁旅风尘、落第愁怅,丝毫没上这位青年英雄的眉头、心头,他诗笔挥处,唯有天高云淡,气朗风清;得得马蹄,直入关城,一位豪情勃发、扬鞭催马的青年的飒爽英姿跃然纸上。1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写?

诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。河流大野犹嫌束 此句最有气魄,最见功力。

古人诗云:“山随平野尽,江入大荒流”(李白);“星垂平野阔,月涌大江流”(杜甫),都写了河在大野里欢畅奔腾的情景。

谭嗣同不肯依傍古人,翻其意而别开生面,说它犹嫌拘束,这就把河的不驯服的性格发展了,写绝写活了。这是诗人个性的象征,说明他是一个慷慨任侠、不囿于世俗观念的放达之士,是一个决心与传统势力较量到底的改革者。2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

表现了诗人冲破封建束缚、追求思想解放的愿望。山入潼关不解平 结句含蓄凝炼,给人以启迪和思考。

是的,过了潼关,将是重重叠叠、浩渺无际的秦岭山脉,再没有平坦之路。

所谓大河"犹嫌束"、群山"不解平",全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。修辞关这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。人物典故 ——剑胆琴心

在浏阳乃至中国的历史上,维新志士谭嗣同都是一个顶天立地的伟丈夫,他为戊戌变法慷慨赴义的壮举感召日月。但很多人都不知道,谭嗣同从少年时代起,就有“剑胆琴心”的雅号。 在才常路的“谭烈士专祠”里,曾经有一幅谭嗣同摄于南京的照片,那年他32岁,外穿月白色长衫,内着玄色武士装,左手叉腰,右手持剑,浓眉俊目,闪闪似电,有一种立如山岳、傲视死神的凛然正气。谭嗣同短暂的一生中,两剑三琴陪伴他度过了不少苍茫岁月。拓展延伸狱中题壁 谭嗣同 望门投止思张俭, 忍死须臾待杜根。 我自横刀向天笑, 去留肝胆两昆仑。 名人评价梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士。

康有为曾经这样赞扬谭嗣同:挟高士之才,负万夫之勇,学奥博而文雄奇,思深远而仁质厚,以天下为己任,以救中国为事,气猛志锐。

北京西城区政协主席杜灵欣:作为近代中国为改革变法而流血牺牲的第一人,谭嗣同的思想学说得到后人重视,他敢于担当、勇于奉献的爱国精神更是时下锐意创新、不断深化改革需要的一种精神传承。(唐)李商隐夜雨寄北

李商隐,字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南省沁阳市)人。在晚唐诗人中,他的诗歌艺术成就最高,和另一位著名诗人杜牧合称为“小李杜”,也是唐代诗人中的“三李”之一(李白、李贺)。他擅长律诗,绝句。所作诗歌典雅华丽,形象鲜明,工于比兴,深于寄托,具有独特的艺术风格。尤其是他的爱情诗,最为人传诵,他对后代诗人及词人的影响很大。主要名篇有:《登乐游原》、《无题》、《夜雨寄北》等。 作者简介及题解作品背景 李商隐的一生是不幸的。他刚刚踏入仕途,就被卷进了牛、李(牛僧孺、李德裕)的朋党之争中。852年随柳仲郢入蜀,实属迫不得已。

李商隐对妻子的爱很真挚,他们结婚不到12年,妻子便死了。就是在那12年中,由于诗人到处飘泊,也不能和妻子经常团聚。俗话说:小别胜新婚。李商隐与妻子的分别却常常是久别,因而对夫妻恩爱、相思情长就体会的更深、更强烈。

这是李商隐脍炙人口的抒情短章,当时诗人被秋雨阻隔,滞留荆巴一带,妻子从家中寄来书信,询问归期。是诗人写给远在北方的妻子的,但秋雨连绵,交通中断,无法确定归期,诗人与夫人王氏伉俪情深,时刻盼望能速归故里,与妻子共坐西窗之下,剪去烛花,深夜畅谈。而此时,只能苦苦思念。《夜雨寄北》题 解:这首诗的题目中的“寄北”,也作“寄内”。此诗是寄给谁的,主要有两种说法:一种说法是寄给妻子的,一种说法是寄给长安友人的。我们采取前一种说法,因为作者长期居留在外,写此诗意在怀念住在北边的妻子。李商隐夜雨寄北君问/ 归期/ 未有期,

巴山/ 夜雨/ 涨秋池。

何当/ 共剪/ 西窗烛,

却话/ 巴山/ 夜雨时。什么时候才能够剪烛,古代点油灯,为使灯明亮,需要剪去灯芯上的烛花。这里形容深夜秉烛长谈。再回叙你问我回家的日子,我尚未确定归期;今晚巴山下着大雨,雨水涨满秋天的池塘。何时你我重新聚首,共剪西窗烛花彻夜长谈;再和你回叙今夜秋雨,我痛苦的情思。1、“君问归期未有期”这句诗看似平淡,实则内含丰富,请简要分析。

开首点题,让人感到这是一首以诗代信的诗。

“未有期”既有热切的盼望,又有难以料定的惆怅。

两个“期”字,先停顿后转折,一问一答,一扬一抑,思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。而且“期”字重复出现,构成了回环往复、缠绵曲折的意境。 文本研读2、“巴山夜雨涨秋池”渲染了一种怎样的意境?句中“涨”有什么表达效果?

是秋天,又是深夜,还有夜雨。在这个秋雨缠绵的夜晚,池塘涨满了水,诗人独在他乡异域的巴山,独自在屋内倚床凝思。那已经跃然纸上的羁旅之愁与不得归之苦,便与夜雨交织,绵绵密密,淅淅沥沥,涨满秋池,弥漫于巴山的夜空。

“涨”字,富于动态形象,既写出了巴山水注秋池的夜雨景象,又表现出诗人愁思的 绵绵深重。

“雨”的作用——渲染气氛,融情于景。文本研读3、“秋”字在诗中起到了什么作用?

“秋”字点明了季节,同时烘托了人物孤寂悲凉心情。

4、请用简洁的语言,写出诗人“今夜”的心境。

漂泊在外的孤寂,苦雨深秋的落寞,归期无期的无奈,相见共语的期盼。文本研读何当共剪西窗烛,何当:什么时候。剪烛:形容深夜秉烛长谈。却话巴山夜雨时。 “巴山夜雨”重出,令人的思绪在现实与想象中徘徊。这两句赏析:

运用想象,写出了诗人与妻子共坐西窗之下,剪去烛花,深夜畅谈的想象之景,表现诗人深切的思乡思亲之情。5、请简要分析本诗虚实相映的写作手法。

诗歌一、二两句由叙述转为写景,这是实写,后两句想像他日两人同在长安共话巴山夜雨时的情景,这是虚写。虚实相映,丰富地展示了彼此的相思之意。

6、文中两次写“巴山夜雨”,其中它们的内含有什么不同?

第一次写“巴山夜雨”是实写,以景衬情(借景抒情),表现其孤寂凄凉。

第二次写“巴山夜雨”是虚写,想像与妻子团圆“共剪烛花”时,再回忆起写信时巴山夜雨的情景,表达了对妻子的思念之情。文本研读1、这是一首抒情诗。诗的开头两句以问答的形式和对眼前环境的抒写,阐发了作者?

? 的思想感情。

后两句通过设想 ,反衬今夜的孤寂。语浅情深,含蓄隽永,脍炙人口,余味无穷。

2、这首诗从时间、空间的相关变化中写出了

? 孤寂的情怀和对妻子深深的怀念 来日重逢畅谈昔日相思的情境诗的主旨:全诗表达了游子羁旅巴山的孤寂和思乡之情。人的悲欢离合,展示了今日彼此相思之意4.成语“剪烛西窗”源自本诗,结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义是什么?

答:表达思念朋友,渴望团聚的感情。

5.“问“、“话”二字好在何处??

答:?“问”写出了夫妻之间的关怀、惦念;“话”照应了“问”,写出了宦游人的乡愁和歉意。 “何当”体现出主人公一种怎样的心情?

体现主人公当时急切回家见妻的心情,突出今夜的心境之郁闷、孤寂和内心的相思之苦。

默写名句。

1、李商隐的《夜雨寄北》中,用未来的欢聚反衬今夜的愁苦,而今夜的愁苦又将成为重聚的话题,增添重聚的欢乐的句子:

2、写出李商隐《夜雨寄北》中作者想象日后与友人相见,秉烛夜谈,共叙思念之情的诗句:

3、李商隐的《夜雨寄北》中,超越时空,想象日后重逢时的情景的诗句: 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。一、赏析李商隐的《夜雨寄北》,回答问题。

?

1.第3、4句明明写今日离情,却设想未来的相逢。为什么这样写?

答:用未来团聚时的欢乐反衬出今夜离别的相思之苦,委婉的表达相思之情,构思奇妙。

2.诗歌一般要避免重复,这首诗歌却打破常规,“期”“巴山夜雨”重复出现,是否影响了表情达意?为什么?

答:没有。这样造成了回环往复、缠绵曲折的意境,抒发了诗人羁旅他乡对亲人深切的思念。

? 1.这首诗的作者是 。他和 并称为“小李杜”。

李商隐、杜牧

2.这首诗写了哪两种不同的时间和空间?

时间:分离的现在和会面的将来;空间:诗人独处的巴山与亲人团聚的北方(长安)

3.对《夜雨寄北》的理解不正确的是(? )?

A.“君问归期未有期”所含情感是无法尽快与好友相见的无奈。?

B.“巴山夜雨涨秋池”是说自己处境的孤寂凄冷。?

C.“何当共剪西窗烛”是指对与好友促膝深谈的深切期盼。?

D.诗中最后两句是实写自己的经历。?

4.《夜雨寄北》诗中写思归而不得的愁苦之情的诗句是:

_______________________;

写出了对未来欢聚的向往之情的诗句

是:?_______________?,_________________。?

5.诗人想像什么时候才能回到家中,和妻子一起一边剪去燃尽的烛芯,一边回味这巴山的绵绵夜雨。这两句诗表达了诗人一种怎样的心情??D君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时表达了诗人渴望和妻子团聚的心情。? 这首诗通过归期的问询和回答,抒发诗人羁旅他乡对妻子思念的神情。

对友人思念的深情。诗中“期”字和“巴山夜雨”重复出现,造成了回环往复、缠绵曲折的意思。中 心:习题:1、诗中写归家无期,雨夜愁思的句子是:

2、运用虚写,想象与妻子团聚的句子:

3、最后一句想象了怎样的情景?表达了作者怎样的思想感情?

4、这首诗写了哪两种不同的时间和空间:想象了与妻子团聚的情景,表达了对亲人的思念之情。时间:分离的现在 团聚的将来

空间:独处的巴山 团聚的家中十一月四日风雨大作 陆游学习目标1.能了解作者及背景,掌握有关文学常识。

2.能欣赏精彩文句,体会诗歌的意境和作者的思想感情。(难点)

3.能有感情朗读并背诵默写全文。(重点)背景介绍 《十一月四日风雨大作》是南宋著名爱国诗人陆游在公元1192年写的一首抒情诗。作者由于主张坚决抗击金族侵略者,反对屈辱求和,触怒南宋王朝的投降派,这时已被罢官在家乡闲住多年,而且不得过问政治,甚至不得到山阴(今

绍兴)以外的地方旅行。他的年龄也已68

岁,但他的报国壮志并没有衰退。从这首

诗中可以明显看出这点。 十一月四日风雨大作陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。走近作者 陆游(1125-1201)字务观,自号放翁,越州山阴(今浙江绍兴 )人。南宋爱国诗人。陆游出生的第二年,“靖康之难”就发生了。他的家人跟着百姓 ,也开始流浪逃亡的生活。“儿时万死避胡兵”的经历,在他的记忆里 ,留下了深刻的印象。父亲陆宰是个具有爱国思想的知识分子。家庭的教育,使陆游从小就树立了忧国忧民的思想和杀敌报国的壮志。他自幼好学不倦,“年十二能诗文”,他还学剑,钻研兵书。他在少年时代,就立下“上马击狂胡,下马草军书”(《观大散关图有感》)的志向。 1、读一读:

反复朗读直至背诵。

2、译一译:

对照注释,解词析句,扫清障碍,理解诗歌内容。

熟读背诵,积累理解十一月四日风雨大作陆游

僵卧/孤村/不/自哀,

尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,

铁马/冰河/入/梦来。读一读你

会

吗

? 1.根据书下注释翻译整首诗。

2.勾画重点词。

3.明白诗人所要表达的思想感情。① 僵(jiāng)卧:挺直躺着。

② 戍(shù)轮台:守卫边疆(jiāng)。轮台,汉代西域地名,现在新疆轮台县。这里泛指北方的边防据点。

③ 夜阑(lán):夜深。

④ 铁马:披着铁甲的战马。 注

释 我挺直地躺在孤寂荒凉的乡村里,自己并不感到悲哀, 僵卧/孤村/不/自哀,十一月四日风雨大作尚思/为国/戍/轮台。

夜阑/卧听/风/吹雨,铁马/冰河/入/梦来。还想着替国家守卫边疆。 夜深了,我躺在床上听到那风雨的声音, 就迷迷糊糊地梦见自己骑着披甲的战马跨过冰封的河流出征北方疆场。 译一译 这是年近七旬的陆游在一个风雨交加的寒夜,支撑着衰老的身体,躺在冰凉的被子里,写下的一首热血沸腾的爱国主义诗篇。 结合背景,说说你对这首诗的理解。说一说 诗的前两句直接写出了诗人自己的情思。“僵卧”道出了诗人的老迈境况,“孤村”表明与世隔绝的状态,一“僵”一“孤”,凄凉之极,为什么还“不自哀”呢?因为诗人的爱国热忱达到了忘我的程度,犹有“老骥伏枥,志在千里”的气概。但是,他何尝不知道现实是残酷的,是不以人的意愿为转移的,他所能做的,只是“尚思”而已。这两句集中在一个“思”字上,表现出诗人坚定不移的报国之志和忧国忧民的拳拳之念! 请抓住重点词语(僵卧,孤村等),分析诗歌1.2句表达的思想感情。探究一 后两句是前两句的深化,集中在一个“梦”字上,写得形象感人。诗人因关心国事而形成戎马征战的梦幻,以梦的形式再现了“戍轮台”的志向,“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔御敌之情只能形诸梦境。但是诗人一点也“不自哀”,报国杀敌之心却更强烈了。日有所思,夜有所梦。因此,“铁马冰河”的梦境,使诗人强烈的爱国主义的思想感情得到了更充分的展现。? 后两句的内容集中体现在哪个字上,梦境体现了作者怎样的情感?探究二示 儿 死去元知万事空,

但悲不见九州同。 王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁! 陆游思维拓展请从思想感情的角度,对比赏析陆游的示儿。探究三《示儿》诗是他临终前写的,既是他的绝笔,也是他的遗嘱。更会受到他对国家民族一往情深、九死不悔的精神的强烈感染。诗人表达的是他一生的心愿,倾注的是他满腔的悲慨。诗中所蕴含和蓄积的感情是极其深厚、强烈的,但却出之以极其朴素、平淡的语言,从而自然地达到真切动人的艺术效果。 本诗描写了自己虽年老体衰,闲居乡下,却仍然盼望着为国尽力的心情。表达了诗人炽热而深沉的爱国热情。金海挑战《十一月四日风雨大作》可视为既写真梦又托梦咏怀之作,简要说明这首诗在以梦境抒发情怀方面的独到之处。 《十一月四日风雨大作》可视为既写真梦又托梦咏怀之作,简要说明这首诗在以梦境抒发情怀方面的独到之处。 这首诗在写法上别具一格。其主要特色在于以梦境抒发情怀。诗前三句,写梦因。“僵卧”:躺着不动。“孤村”:一作荒村。“轮台”:汉代西域地名,即今新疆维吾尔自治区轮台县;诗中泛指边防重镇。个中包含三个层次。一是梦境产生的前提:“僵卧”、“夜阑”。俗话说:“日有所思,夜有所梦。”诗人白日忧国忧民,才会在夜阑卧床睡眠中“有所梦”,而倘若不是“僵卧”,不是“夜阑”,就不可能有梦的出现。故“僵卧”与“夜阑”是梦境产生的前提。二是梦境产生的主观因素:“尚思为国戍轮台。”如果诗人没有为国戍边的情怀,就不可能有“铁马冰河入梦来”。三是梦境产生的外界条件:“风吹雨。”可以说,正是有了“风吹雨”这一外界条件,诗人才在似睡非睡、模模糊糊之中生出“铁马冰河”的梦境来。 思维拓展 最后一句,写梦境。与诗人那些通篇记梦的诗作有别,此诗写梦境也独树一帜。全诗由梦因引出“铁马冰河”的梦境之后便戛然而止,给人留下更多联想、想象的空间。人们尽可以据此梦境展开丰富的想象,具体想象诗人当年是如何身披铁甲,手持兵器,骑那披着铁甲的战马驰骋沙场、英勇杀敌,作此诗时他又是如何梦绕神牵“九州同”的。 思维拓展一、根据意思说词语

① 挺直躺着。( )

② 守卫边疆(jiāng)。轮台,汉代西域地名,现在新疆轮台县。这里泛指北方的边防据点。 ( )

③ 夜深。 ( )

④ 披着铁甲的战马。( ) 测二、背诵全诗

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首