2019-2020学年人教版高中历史必修2第四单元《中国特色社会主义建设的道路》测试卷

文档属性

| 名称 | 2019-2020学年人教版高中历史必修2第四单元《中国特色社会主义建设的道路》测试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 253.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-20 07:36:15 | ||

图片预览

文档简介

第四单元《中国特色社会主义建设的道路》测试卷

一、选择题(共20小题)

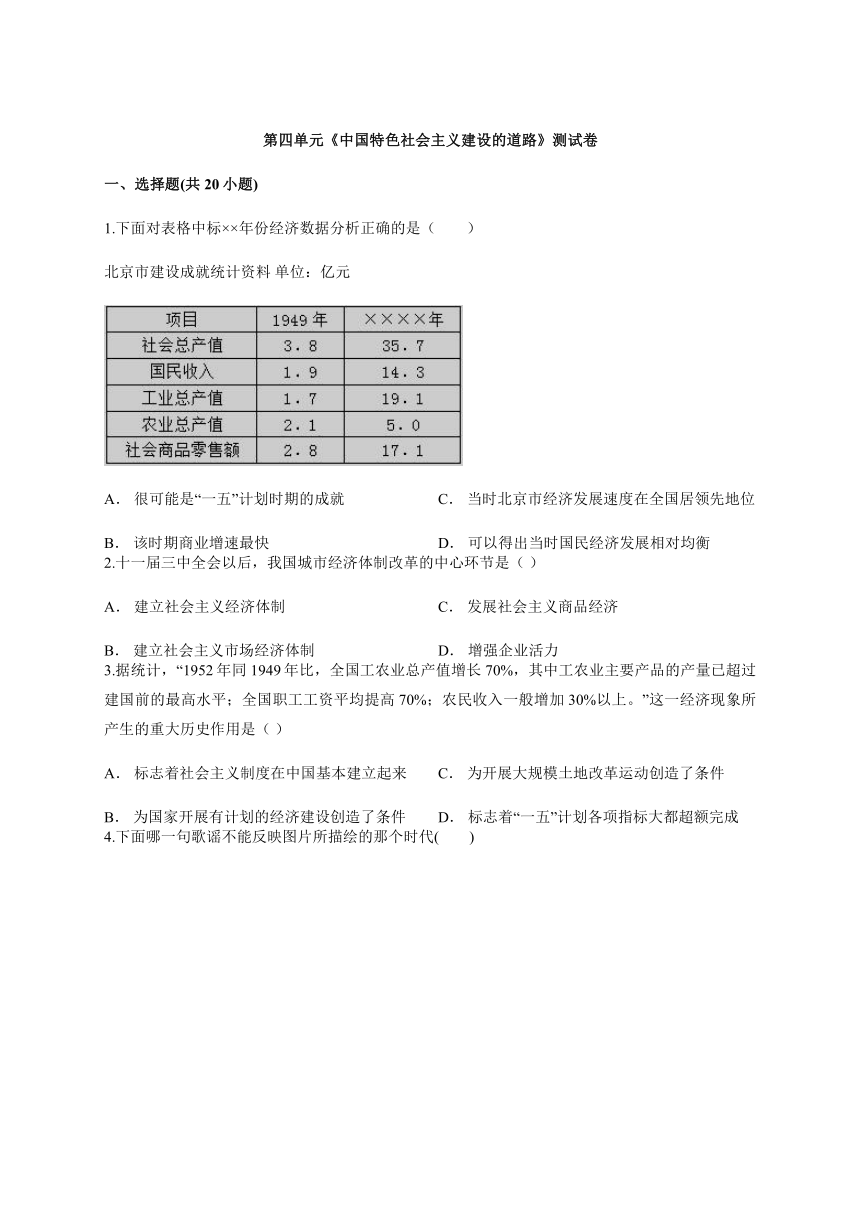

1.下面对表格中标××年份经济数据分析正确的是( )

北京市建设成就统计资料 单位:亿元

A. 很可能是“一五”计划时期的成就

B. 该时期商业增速最快

C. 当时北京市经济发展速度在全国居领先地位

D. 可以得出当时国民经济发展相对均衡

2.十一届三中全会以后,我国城市经济体制改革的中心环节是( )

A. 建立社会主义经济体制

B. 建立社会主义市场经济体制

C. 发展社会主义商品经济

D. 增强企业活力

3.据统计,“1952年同1949年比,全国工农业总产值增长70%,其中工农业主要产品的产量已超过建国前的最高水平;全国职工工资平均提高70%;农民收入一般增加30%以上。”这一经济现象所产生的重大历史作用是( )

A. 标志着社会主义制度在中国基本建立起来

B. 为国家开展有计划的经济建设创造了条件

C. 为开展大规模土地改革运动创造了条件

D. 标志着“一五”计划各项指标大都超额完成

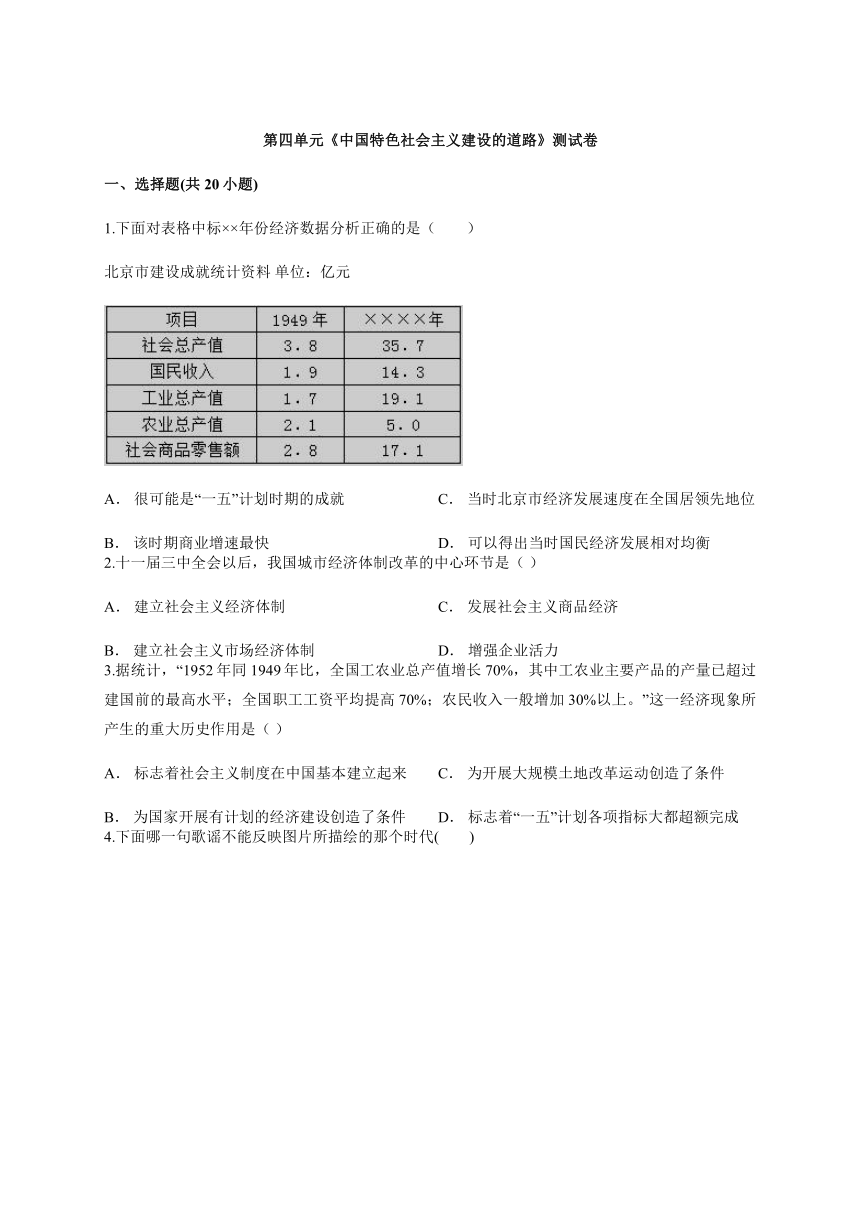

4.下面哪一句歌谣不能反映图片所描绘的那个时代( )

A. “花生壳,圆又长,两头相隔十几丈,五百个人抬起来,我们坐上游东海。”

B. “一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾,两只巨手提江河,霎时挂在高山尖。”

C. “农业科技威力大,脱贫致富好办法,就凭书上一句话,牛马它把双驹下。”

D. “天上没有玉皇,地上没有龙王,我就是玉皇!我就是龙王!喝令三山五岳开道,我来了!”

5.中共中央在一份文件中指出:“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难……要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料……就必须提倡‘组织起来’。”为此开展了( )

A. 土地改革运动

B. 农业合作化运动

C. 人民公社化运动

D. “大跃进”运动

6.1951年美国《时代》周刊上登载“在统治中国大陆大部分地区将近两年以来,共产党的经济成就何在?他们最大的成功是制止了通货膨胀,至少暂时做到了”。对此材料解读正确的是( )

A. 当时美国敌视中国,此报道无史料价值

B. 新中国恢复国民经济的工作取得了成就

C. 工业体系初步建立,人民生活水平提高

D. 资本主义工商业实现全行业“公私合营”

7.1986年8月,沈阳市防爆器械厂宣布破产,成为新中国第一家宣布破产的公有制企业,引发全国关注。当时外电报道:“中国沈阳,一项重大的实验:中国东北的沈阳城发生了‘地震’,‘超过八级的改革地震’。”破产事件为什么引起如此反响( )

A. 暴露了“大锅饭”体制的弊端

B. 揭开了国有企业改革序幕

C. 打破了“姓社姓资”式的桎梏

D. 冲击了传统计划经济体制

8.“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾。”这是某一时期在中国某地流行的口号。该史料作为直接论据,可以说明( )

A. “一五”计划的超前完成

B. “大跃进”的“浮夸风”

C. “文革”的严重错误

D. 改革开放的巨大成就

9.1953年毛泽东批示:“中国现在的资本主义经济已经不是普通的资本主义经济,而是特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。”其“特殊”“新式”是指( )

A. 确立社会主义市场经济体制

B. 确立高度集中的计划经济体制

C. 形成公有制领导下的私营经济

D. 实行全行业的公私合营

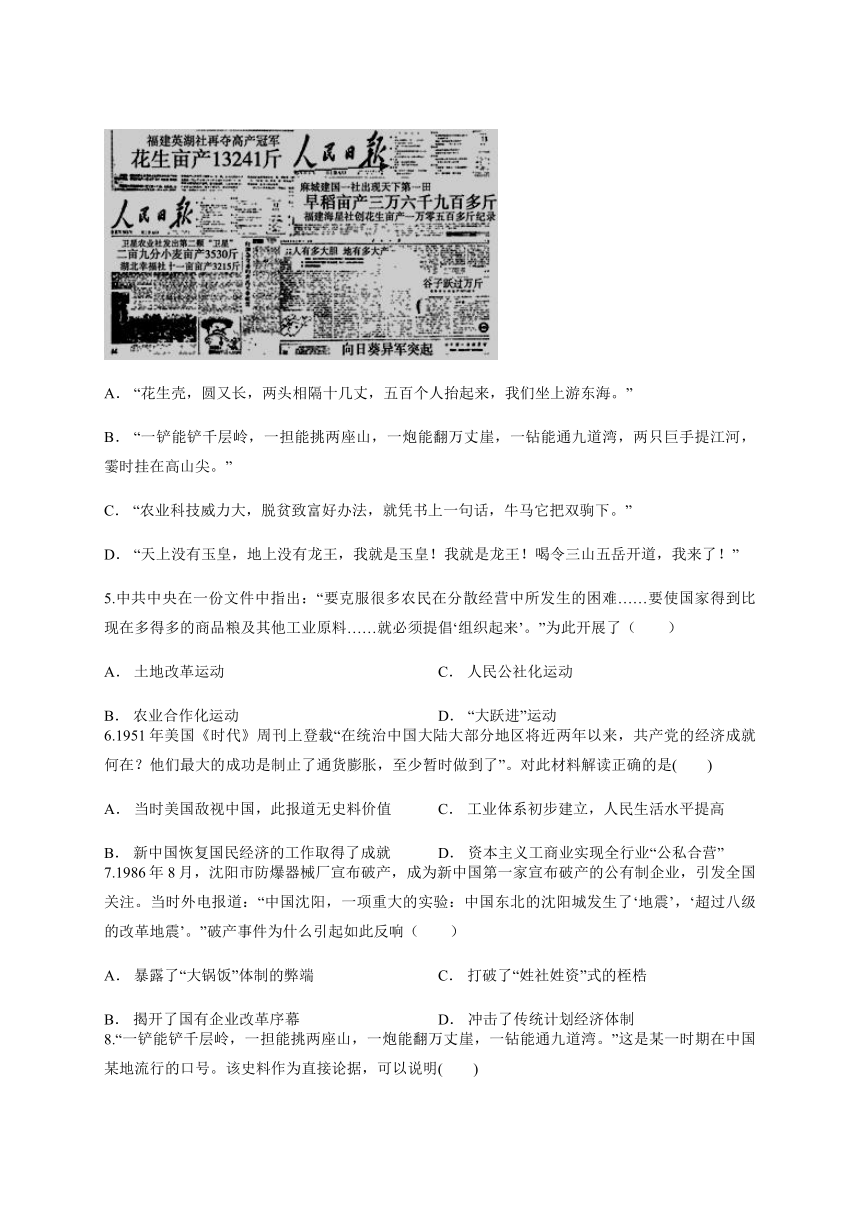

10.下表为《中华人民共和国宪法修正案》对宪法第十条第四款所做修改,做出这一修改的背景是( )

A. 农业合作化运动的高潮已经到来

B. 农村人民公社化运动的开展

C. 家庭联产承包责任制的全面推广

D. 城市经济体制改革全面展开

11.一位英国记者在中国某地参观后说:“这里草草建成了4个奇形怪状的鼓风炉……人们有的用筐抬矿石,有的给炉子添火……不过在我看来从炉底掏出的成品,看上去和从炉顶倒进去的原料一模一样,没有变化。”他描述的( )

A. “一五”计划的成果

B. “大跃进”运动的表现

C. 人民公社的特征

D. 手工业合作化产物

12.在中共中央书记处的一次会议上,毛泽东谈到:私营工商业的性质也变了,是新式的资本主义,公私合营、加工订货、工人监督、资本公开、技术公开、财务公开。并形象地说:“他们已经挂在共产党的车头上,离不开共产党了。‘空前绝后’,他们的子女也将接近共产党了。”这次会议谈论的主题是( )

A. 向社会主义过渡的问题

B. 国民经济的恢复问题

C. 加重私营工商业比重问题

D. 民主政治建设的问题

13.中国特色社会主义道路在经济上的主要“特色”在于( )

A. 实行按劳分配

B. 重工业先行,后发展农业、轻工业

C. 实行私有制为主体的经济体制

D. 把市场配置资源与国家宏观调控相结合

14.邓小平南方谈话和中共十四大是中国社会主义改革开放和现代化建设进入新阶段的标志。从此,中国的经济体制逐步迈向( )

A. 社会主义商品经济体制

B. 社会主义计划经济体制

C. 社会主义市场经济体制

D. 新民主主义经济体制

15.“高产卫星”是“大跃进”时期常用词。有人以《人民日报》为例做统计,“高产卫星”一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,并且还是“陕西长安县的一个学习组说1958年种的‘三亩六分高产卫星田’不尊重‘庄稼生长的规律’了”。材料反映( )

A. “大跃进”的开展局限于农业领域

B. “大跃进”于1960年达到高潮

C. 1960年人民政府开始全面纠正“左”倾错误

D. “大跃进”进程中已出现反思

16.“一五”计划中大规模的工业化建设,初步奠定了社会主义工业化和现代化的基础,构筑了牢不可破、巍然屹立的新生共和国的“钢筋铁骨”。在这一计划中,工业建设方面的最大特点是( )

A. 优先发展重工业

B. 优先发展轻工业

C. 轻重工业同时进行

D. 优先发展高科技产业

17.20世纪80年代中国农村与城市经济体制改革的共同特征不包括( )

A. 都坚持公有制的主体地位

B. 都采取了承包责任制的形式

C. 都实行所有权与经营权适当分离的原则

D. 都重视调动劳动者革命与生产的积极性

18.20世纪80年代,我国农村改革的突破性进展推动了城市经济体制改革。此处“推动”主要体现在农村改革( )

A. 逐步地废除了人民公社体制

B. 极大提高了劳动者的积极性

C. 使农村的经济形势和社会面貌得以改变

D. 突破了“包产到户”等同于资本主义的观念

19.从1993年3月到1998年2月,八届全国人大及其常委会通过了40多个有关市场经济的法律,如《公司法》、《票据法》、《保险法》等。这些立法的主要目的是( )

A. 规范生产经营行为

B. 保障企业合法地位

C. 建立民主法治国家

D. 完善市场经济体制

20.在1954年颁布的《中华人民共和国宪法》中有如下规定:“国家依照法律保护资本家的生产资料所有权……鼓励和指导它们转变为各种不同形式的国家资本主义经济,逐步以全民所有制代替资本家所有制。”影响上述宪法条文规定的根本因素是( )

A. 第一个五年计划的实施

B. 学习借鉴苏联社会主义模式

C. 加快工业化发展的需要

D. 正处于向社会主义过渡时期

二、非选择题(共5小题)

21.影响决策的因素很多,每一次的决策都有历史的烙印。阅读下列材料回答问题

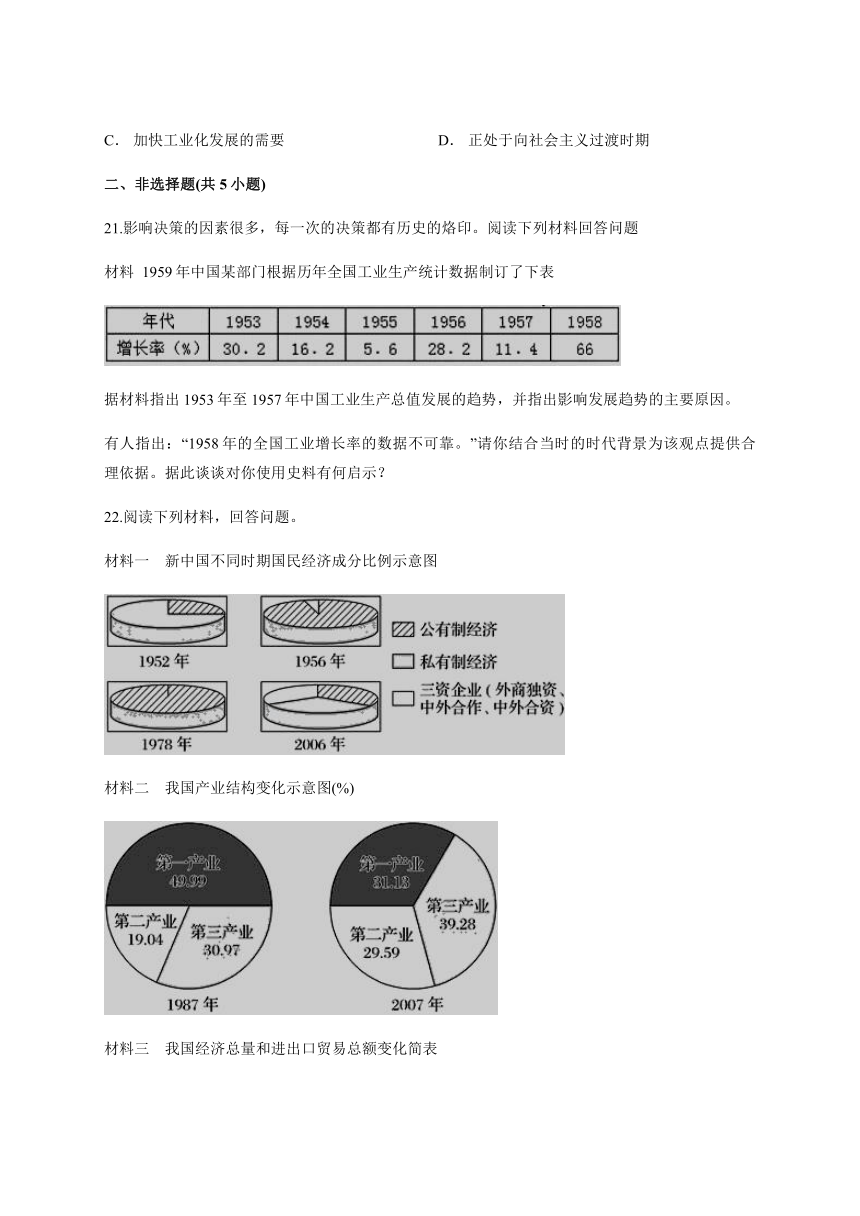

材料 1959年中国某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表

据材料指出1953年至1957年中国工业生产总值发展的趋势,并指出影响发展趋势的主要原因。

有人指出:“1958年的全国工业增长率的数据不可靠。”请你结合当时的时代背景为该观点提供合理依据。据此谈谈对你使用史料有何启示?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 新中国不同时期国民经济成分比例示意图

材料二 我国产业结构变化示意图(%)

材料三 我国经济总量和进出口贸易总额变化简表

材料四 我国经济发展中“单位GDP能耗”年度变化示意图

(1)依据材料一和所学知识,指出新中国成立后经济体制的两次变化,并分析其主要原因。

(2)依据材料二、三、四,概括我国改革开放以来经济发展的特点。

(3)我国全面实现由经济大国向经济强国的转变任重道远,试说明理由。

23.阅读下列材料:

材料一 现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了,一个重要的原因就是闭关自守。建国以后,人家封锁我们,在某种程度上我们也还是闭关自守,这给我们带来了一些困难。三十年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来的。

——邓小平

材料二 “我一直认为入世后既不会遭遇洪水猛兽也不会一夜之间发生经济奇迹。”“打

开窗户,新鲜空气进来了,但有时难免会飞进一两只苍蝇。”

——中国入世谈判的最后一任团长龙永图

材料三

请回答:

(1)依据材料一、二及所学知识,分别指出近代、当代中国经济发展与世界经济发展趋势的关系。

(2)有研究者指出,中国近代重要城市的分布呈弓箭状。观察上图,指出图中“弓”上的城市哪些是改革开放时的经济特区,哪些是1984年国家决定开放的沿海港口城市?

(3)据此谈谈你对我国实行对外开放政策的认识。

24.阅读下列材料:

材料一 1958年10月28日,山东范县县委书记作报告:“人人进入新乐园,吃喝穿用不要钱,鸡鸭鱼肉味道鲜,顿顿可吃四个盘……人人都说天堂好,天堂不如新乐园!”

材料二 “大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的。”

请回答:

(1)材料一中农民向往的“新乐园”是指什么?简要分析它出现的原因和产生的影响。

(2)材料二反映了我国农村怎样的经济体制?这种经济体制出现的历史背景是什么?对我国农村经济建设产生了什么影响?

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 区位优势是什么?我觉得它应该包括优越的地理位置、所依托的国际与国内市场及所处的交通、能源大环境等方面。毗邻港澳(或面对台湾)、华侨众多、商品经济比较发达,是中央对广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策、灵活措施的一个重要因素。这就是我国经济特区的区位优势。——摘自罗木生《区位优势对经济特区的影响》

(1)中国为什么能在20世纪80年代形成对外开放的局面?

(2)根据材料二指出我国对外开放为什么首先选择在广东、福建两省试点?结合所学知识分析我国对外开放格局的特点。

(3)英国《卫报》曾发表了题为《如果20世纪止于1989年,那么21世纪则始于1978年》的文章。作者马丁·雅克提出“21世纪始于(中国的)1978年”的观点。结合所学谈谈你对这一观点的理解。

答案解析

1.【答案】A

2.【答案】D

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】D

18.【答案】D

19.【答案】D

20.【答案】D

21.【答案】趋势:逐步上升(增加)。

原因:“一五”计划的制定;“三大改造”的实行。

依据:1958年大跃进,浮夸风。

启示:使用史料要注意史料作者的立场、阶级和时代影响等。

【解析】分析图表,增长率是正的,则生产总值必是增加的。其原因则是社会主义改造与工业化的内容。 “1958年”可知是大跃进时期,回答其特点即可。使用史料有何启示可从如何辨别史料方面来分析。

22.【答案】(1)变化:1952~1956年,由私有制经济占优势变为公有制经济占绝对优势,计划经济体制开始形成;1978~2006年,由单一公有制变为以公有制为主体、多种经济成分并存,由计划经济体制转向社会主义市场经济体制。

原因:三大改造的完成,苏联模式(或斯大林体制)的影响;十一届三中全会作出改革开放的决策,农村和城市经济体制的改革不断深入(或十四大召开)。

(2)产业结构日趋优化;与世界其他国家和地区联系日益密切;经济总量明显增加,世界地位日益提高;管理水平和技术含量不断提升。

(3)第三产业在国民经济中所占比重不高;人均国民生产总值偏低;低端产品所占比重较大;单位GDP能耗偏高;经济管理体制有待优化;国际经济发展环境更趋复杂严峻;劳动力资源优势弱化;劳动力整体素质偏低;科技发展水平不高。

【解析】第(1)问,第一小问结合材料一中1952年到1956年、1978年到2006年的经济成分变化来归纳;原因则需结合1952~1956年、1978~2006年这两个时期的国际形势及重大决策去归纳。第一次主要是三大改造的结果;第二次主要是改革开放,特别是进行经济体制改革的结果。第(2)问,材料二主要反映了产业结构日趋合理,材料三主要体现了经济总量增加、国际贸易往来频繁,材料四体现单位GDP能耗降低,说明经济管理水平、科学技术水平不断提高。第(3)问,结合以上信息,从我国经济发展中仍然存在的问题,比如第三产业的比重偏低、单位GDP能耗相对较高等方面回答即可。

23.【答案】(1)近代世界工业资本主义经济迅速发展,中国自然经济占主导地位,被迫开放,卷入世界市场;当代世界经济走向全球化,中国逐渐过渡到市场经济,主动开放,融入世界经济。

(2)经济特区:汕头。开放城市:天津、烟台、青岛、南通、上海、宁波、福州、广州。

(3)①十一届三中全会以来,我国决定实行对外开放,对外开放成为我国的一项基本国策。②对外开放的实行有利于中外文化交流;有利于吸引外资;有利于学习国外先进技术和经营管理经验;有利于经济体制改革的深化,对发展社会主义经济起着十分重要的作用,因此应该加以鼓励和肯定。③但同时还应注意,随着对外开放的实行,中国必将面临新的挑战和问题,中国应该勇于面对困难,迎接挑战。

【解析】解答本题第(1)问需要联系近现代中外历史发展的相关知识并结合材料分析解答。第(2)问需要联系对外开放的有关知识回答。第(3)问要结合材料联系中国实行改革开放以来的政策、所取得成就及作用来分析解答。

24.【答案】(1)人民公社。“左”倾错误(八大二次会议制定的总路线违背了经济发展的客观规律)。导致1959~1961年三年经济困难。

(2)家庭联产承包责任制。背景:计划经济体制下的人民公社制度挫伤了农民生产的积极性,影响了农业的发展。影响:调动了农民生产的积极性,促使农业生产向商品化、专业化、现代化方向发展。

【解析】第(1)问要从“1958年”入手,指出人民公社出现的原因及影响。第(2)问材料二反映的是家庭联产承包责任制,应综合分析这一制度出现的历史背景及对我国“农村经济建设”的影响。

25.【答案】 (1)形成开放格局的原因:①中国贫穷落后面貌需要改变;②中共十一届三中全会以来工作重心转移,并作出改革开放的决策;③世界全球化浪潮的推动;④国际形势趋于缓和。

(2)原因:交通便利、市场广阔、毗邻港澳、华侨众多、商品经济比较发达。

特点:全方位、多层次、宽领域、有重点、点线面结合。

(3)1978年十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,此后中国经济建设取得巨大成就;并逐步融入世界,影响了世界格局,成为推动全球化进程的重要力量。

【解析】 第(1)问原因,需结合中国的国情、国家大政方针的变化以及国际形势的变化和趋势进行回答。第(2)问原因,由材料二中的“包括优越的地理位置……商品经济比较发达”即可得出。特点结合所学可以回答。第(3)问,“21世纪始于(中国的)1978年”实际是在表达中国1978年作出的决策对21世纪的影响是至关重要的,结合所学具体分析。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势