人教版九上化学 4.3水的组成 教案

图片预览

文档简介

第四单元 课题3 水的组成教学设计

(一)指导思想与理论依据

“教”的方面,展现学科的魅力。充份利用化学实验、图、模型等,为学生提供真实的感性材料,既激发兴趣,促发求知欲,又能帮助学生理解知识,当学生的求知欲和兴趣发生链接时,思维就能被激活。把教学内容以问题的方式呈现,通过设计问题串,引发学生深入思考。重视学科思想和方法的教学,如“水的组成”课渗透了元素观、微粒观、变化观、分类观和化学价值观。

“学”的方面,在师生互动过程中建构知识。营造宽松合谐的气氛,充分利用素材,先宏观感知,在师生互动层层分析,在智慧和困惑中发展认识,最后进行小结,让知识和能力同行。美国心理学家研究表明,学习者采用不同的学习方式其收获有明显的不同:听一遍的收获是20%,说一遍是70%,动手做一遍是90%,因此我们要尽可能地设计学生活动让学生动起来。

“小组活动”方面。教育学的原理告诉我们“必要的集体学习和良好的讨论气氛对学习学习者的信心和学习效果会产生积极的作用”。学习的过程就是建立联接的过程,以小组的形式进行活动,可以分享更多的个人经历,学生在交流中可以碰撞思维,产生灵感和智慧;在活动和交流中让学生的思维外显,抓住主题,不断深化。

(二)教学背景分析

1 学习内容分析

“水的组成”是人教版教科书九年级化学第四单元课题3的内容,包括人类认识水的组成的简要史实、氢气的性质、电解水实验、水分子分解的微观示意图、以及单质、化合物、氧化物的概念等。

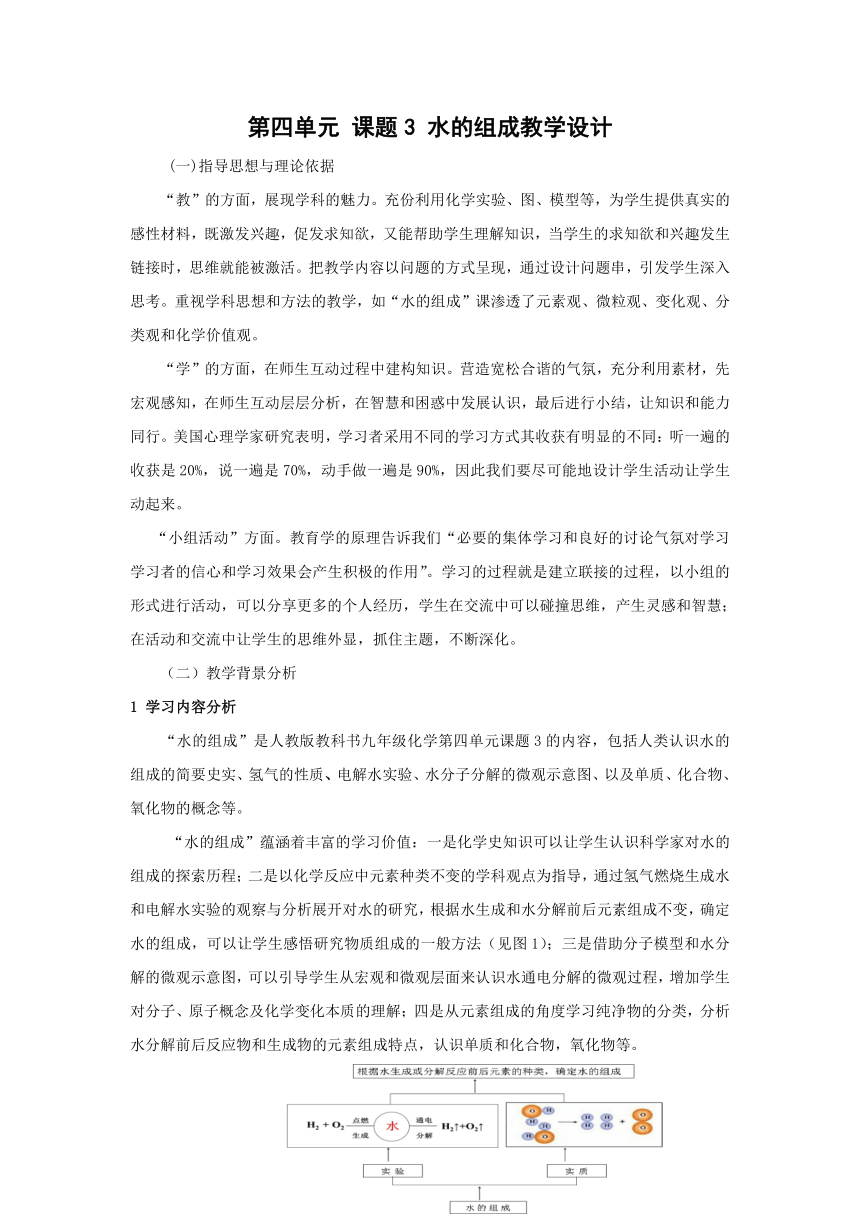

“水的组成”蕴涵着丰富的学习价值:一是化学史知识可以让学生认识科学家对水的组成的探索历程;二是以化学反应中元素种类不变的学科观点为指导,通过氢气燃烧生成水和电解水实验的观察与分析展开对水的研究,根据水生成和水分解前后元素组成不变,确定水的组成,可以让学生感悟研究物质组成的一般方法(见图1);三是借助分子模型和水分解的微观示意图,可以引导学生从宏观和微观层面来认识水通电分解的微观过程,增加学生对分子、原子概念及化学变化本质的理解;四是从元素组成的角度学习纯净物的分类,分析水分解前后反应物和生成物的元素组成特点,认识单质和化合物,氧化物等。

2 学生学习的基础与困难

以图1为参照,学生之前已学过氧气的性质,知道氧气有助燃性、氢气有可燃性,可用燃着的木头检验氢气和氧气;对分子、原子和元素概念有了一定的了解,对化学变化中元素种类不变有了初步的认识;学生曾制作过水分子模型,并且利用水分子模型进行过相关化学式的计算等。这些为本节内容的学习提供了一定的基础。

但限于学生的认知水平,学生对元素与物质组成、分子与原子等概念的认识还比较浅显,在化学变化的微观过程、宏观与微观相互联系等内容方面存在认识障碍。

3 教学方式与对策

基于上述分析,“水的组成”的教学以任务为驱动展开学生活动,让学生在活动中思考,在思考中活动,通过师生、生生的互动与讨论,促进学生建构相关知识,其教学思路如下:(课的引入)了解科学家研究“水的组成”的历程—通过实验研究水的组成—从分子、原子角度理解水分解的实质—从元素角度认识纯净物的分类—(课的小结)知识的拓展与提升,形成确定纯净物组成研究思路和方法。

实施策略:根据教学内容设计有价值的问题,根据问题设计情境,引导学生积极参与。通过设计有效的学生活动,让学生在活动中体验、思考、交流、构建知识和方法,提高学生观察、分析和解决问题的能力。

(三)本课教学目标设计

1 知识与技能:

①观察电解水的实验现象,理解水是由氢、氧两种元素组成的。

②体会水分子分解的微观图,理解水分解的实质。

③分析水通电前后的物质种类及组成每种物质的元素种类将物质进行简单的分类。

2 过程与方法:

①学习化学史,体会科学探究和分析纯净物组成的方法。

②画出或摆出水分子分解的微观图,学会从微观认识反应的实质。

③运用比较、分类的方法,将物质进行简单的分类。

3 情感、态度与价值观:

①通过水通电和点燃氢气的实验,培养学生的探究和研究意识,提高学生学习化学的兴趣。

②形成元素观:物质由元素组成,根据组成纯净物的元素种类,将纯净物进行分类;根据化学反应前后元素种类不变,从而确定纯净物组成的思路。

③通过化学史的学习,体会化学家们的思维方法和科学研究的方法;提出难题:如何让水在常温下就能分解,激发学生学习和研究的欲望。

(三)教学过程与教学资源设计

教学内容

教学过程

学生活动

教学资源及策略

引课

提出问题

展示几张风景图片

思考:图片中共有的物质是什么?

这节课我们研究水的组成

如何利用化学反应探究水的组成?

观察图片

回答:水

思考

从身边熟悉的物质入手,引出课题激发学生的兴趣。

聚交学生的思维点,明确重难点

研究水的组成历程

引导学生看课本

阅读课本

知道科学家做了什么实验?如何通过实验研究物质的组成

通过课本资料-水的组成揭秘,体会研究物质组成的方法

实验探究

水的组成

演示水电解实验

按小组到讲台前观察现象,每个人记录实验现象

沿着科学家的足迹认识水通电和点燃氢气的实验。培养学生如何由现象得出实验结论,宏观认识水的组成

检验两极上的气体--

用燃着的木条分别点燃两极上的气体

用一个干燥的烧杯罩在火焰上方

用实验探究的方法先猜想两极上的气体

思考:实验方案

学生实验

观察现象并解释

思考 :通过电解水的实验你能得出哪些结论?

先思考再小组讨论最后全班交流

水分子分解的实质

摆出水分子分解的微观图

小组摆出水分子分解的微观图,展示并说明

用磁扣摆出水分子通电后发生的变化,较好地从分子、原子角度理解了化学反应的实质

分析从反应的微观图中能得出哪些信息

小组讨论--交流

物质的简单分类

引导分析水通电反应前后的物质

根据反应式及微观图判断反应前后物质的种类

分别从宏观和微观理解纯净物、混合物,单质、化合物,氧化物

体会纯净物的分类

分析每一种物质的组成元素及特点

根据氢气、氧气、水的化学式,说明组成纯净物元素种类有什么特点,理解单质、化学物和氧化物

知识的巩固与提升

知识:展示一杯水,学习本节课后,你对水有哪些新的认识?

每个学生回答一点。先薄弱生回答,再程度较好地学生说,最后大家共同完善

由一杯水激发学生的思维,提高总结规纳能力

方法和思路:引导学生回想探究水的组成思路,并总结方法。

学生思考和回答

教师提升

渗透方法,提升认识

展望未来:如何让水在常温下就能分解?

学生体会

提出难题,培养研究欲望

作业

建构本节课的知识、方法和思路,完成相应练习题

将信息进行处理和编码,学会知识的运用

形成自己的认识,加强对知识的理解和运用

(四)教学反思

本节课的教学设计在实践中实施后,较好地完成了本节课的教学目标,还给我带来了很多惊喜;同时也有些遗憾。

惊喜主要体现在学生活动中课堂生成的问题得到了较好地解决。如:让学生摆电解水的微观反应时,六个组摆出了三个答案,其中一个组只摆了一个水分子分裂的过程,抓住这一时机,让大家思考,一个水分子怎么分解?有学生说不行,因为每个氧分子是由两个氧原子构成的,一个水分子只能提供一个氧原子;我引导学生再次分析化学反应的实质,有新物质生成,如果只有一个水分子,没法生成氧分子。再如:让学生讨论通过电解水的实验你能得出什么结论时,有学生说,可以说明水是由氢气和氧气组成的,这也是学生易错得点,让大家帮着逆向思维分析,如果水是由氢气、氧气组成,水属于哪类物质?再顺势拿起一杯水,如果水是由氢气和氧气组成,这杯水敞开放置,还能看得见吗!这样通过师生对话,提高了学生对水的组成的认识。还如,学生交流由微观图你能得出哪些信息时,小组代表回答后,仍有一个学生举手,提出:“化学反应前后原子的种类和个数不变”,这正是这节课最需要的结论,教师稍加引导:反应前后原子的种类不变,我们知道同一类原子总称为元素,即反应前后元素的种类不变,这就是判断纯净物组成元素的依据。

遗憾主要是时间有些紧张,有些内容还需要加强和拓展。如:没有太多时间让学生在课堂充分落实实验现象的描述和填写。再小结时最好能以水为例,提升到如何研究纯净物的组成;再有时间还可以回想研究空气中氧气的含量实验,对比研究混合物的组成方法有什么不同。思考:物质的分类可不可以放在下节课学习。

(一)指导思想与理论依据

“教”的方面,展现学科的魅力。充份利用化学实验、图、模型等,为学生提供真实的感性材料,既激发兴趣,促发求知欲,又能帮助学生理解知识,当学生的求知欲和兴趣发生链接时,思维就能被激活。把教学内容以问题的方式呈现,通过设计问题串,引发学生深入思考。重视学科思想和方法的教学,如“水的组成”课渗透了元素观、微粒观、变化观、分类观和化学价值观。

“学”的方面,在师生互动过程中建构知识。营造宽松合谐的气氛,充分利用素材,先宏观感知,在师生互动层层分析,在智慧和困惑中发展认识,最后进行小结,让知识和能力同行。美国心理学家研究表明,学习者采用不同的学习方式其收获有明显的不同:听一遍的收获是20%,说一遍是70%,动手做一遍是90%,因此我们要尽可能地设计学生活动让学生动起来。

“小组活动”方面。教育学的原理告诉我们“必要的集体学习和良好的讨论气氛对学习学习者的信心和学习效果会产生积极的作用”。学习的过程就是建立联接的过程,以小组的形式进行活动,可以分享更多的个人经历,学生在交流中可以碰撞思维,产生灵感和智慧;在活动和交流中让学生的思维外显,抓住主题,不断深化。

(二)教学背景分析

1 学习内容分析

“水的组成”是人教版教科书九年级化学第四单元课题3的内容,包括人类认识水的组成的简要史实、氢气的性质、电解水实验、水分子分解的微观示意图、以及单质、化合物、氧化物的概念等。

“水的组成”蕴涵着丰富的学习价值:一是化学史知识可以让学生认识科学家对水的组成的探索历程;二是以化学反应中元素种类不变的学科观点为指导,通过氢气燃烧生成水和电解水实验的观察与分析展开对水的研究,根据水生成和水分解前后元素组成不变,确定水的组成,可以让学生感悟研究物质组成的一般方法(见图1);三是借助分子模型和水分解的微观示意图,可以引导学生从宏观和微观层面来认识水通电分解的微观过程,增加学生对分子、原子概念及化学变化本质的理解;四是从元素组成的角度学习纯净物的分类,分析水分解前后反应物和生成物的元素组成特点,认识单质和化合物,氧化物等。

2 学生学习的基础与困难

以图1为参照,学生之前已学过氧气的性质,知道氧气有助燃性、氢气有可燃性,可用燃着的木头检验氢气和氧气;对分子、原子和元素概念有了一定的了解,对化学变化中元素种类不变有了初步的认识;学生曾制作过水分子模型,并且利用水分子模型进行过相关化学式的计算等。这些为本节内容的学习提供了一定的基础。

但限于学生的认知水平,学生对元素与物质组成、分子与原子等概念的认识还比较浅显,在化学变化的微观过程、宏观与微观相互联系等内容方面存在认识障碍。

3 教学方式与对策

基于上述分析,“水的组成”的教学以任务为驱动展开学生活动,让学生在活动中思考,在思考中活动,通过师生、生生的互动与讨论,促进学生建构相关知识,其教学思路如下:(课的引入)了解科学家研究“水的组成”的历程—通过实验研究水的组成—从分子、原子角度理解水分解的实质—从元素角度认识纯净物的分类—(课的小结)知识的拓展与提升,形成确定纯净物组成研究思路和方法。

实施策略:根据教学内容设计有价值的问题,根据问题设计情境,引导学生积极参与。通过设计有效的学生活动,让学生在活动中体验、思考、交流、构建知识和方法,提高学生观察、分析和解决问题的能力。

(三)本课教学目标设计

1 知识与技能:

①观察电解水的实验现象,理解水是由氢、氧两种元素组成的。

②体会水分子分解的微观图,理解水分解的实质。

③分析水通电前后的物质种类及组成每种物质的元素种类将物质进行简单的分类。

2 过程与方法:

①学习化学史,体会科学探究和分析纯净物组成的方法。

②画出或摆出水分子分解的微观图,学会从微观认识反应的实质。

③运用比较、分类的方法,将物质进行简单的分类。

3 情感、态度与价值观:

①通过水通电和点燃氢气的实验,培养学生的探究和研究意识,提高学生学习化学的兴趣。

②形成元素观:物质由元素组成,根据组成纯净物的元素种类,将纯净物进行分类;根据化学反应前后元素种类不变,从而确定纯净物组成的思路。

③通过化学史的学习,体会化学家们的思维方法和科学研究的方法;提出难题:如何让水在常温下就能分解,激发学生学习和研究的欲望。

(三)教学过程与教学资源设计

教学内容

教学过程

学生活动

教学资源及策略

引课

提出问题

展示几张风景图片

思考:图片中共有的物质是什么?

这节课我们研究水的组成

如何利用化学反应探究水的组成?

观察图片

回答:水

思考

从身边熟悉的物质入手,引出课题激发学生的兴趣。

聚交学生的思维点,明确重难点

研究水的组成历程

引导学生看课本

阅读课本

知道科学家做了什么实验?如何通过实验研究物质的组成

通过课本资料-水的组成揭秘,体会研究物质组成的方法

实验探究

水的组成

演示水电解实验

按小组到讲台前观察现象,每个人记录实验现象

沿着科学家的足迹认识水通电和点燃氢气的实验。培养学生如何由现象得出实验结论,宏观认识水的组成

检验两极上的气体--

用燃着的木条分别点燃两极上的气体

用一个干燥的烧杯罩在火焰上方

用实验探究的方法先猜想两极上的气体

思考:实验方案

学生实验

观察现象并解释

思考 :通过电解水的实验你能得出哪些结论?

先思考再小组讨论最后全班交流

水分子分解的实质

摆出水分子分解的微观图

小组摆出水分子分解的微观图,展示并说明

用磁扣摆出水分子通电后发生的变化,较好地从分子、原子角度理解了化学反应的实质

分析从反应的微观图中能得出哪些信息

小组讨论--交流

物质的简单分类

引导分析水通电反应前后的物质

根据反应式及微观图判断反应前后物质的种类

分别从宏观和微观理解纯净物、混合物,单质、化合物,氧化物

体会纯净物的分类

分析每一种物质的组成元素及特点

根据氢气、氧气、水的化学式,说明组成纯净物元素种类有什么特点,理解单质、化学物和氧化物

知识的巩固与提升

知识:展示一杯水,学习本节课后,你对水有哪些新的认识?

每个学生回答一点。先薄弱生回答,再程度较好地学生说,最后大家共同完善

由一杯水激发学生的思维,提高总结规纳能力

方法和思路:引导学生回想探究水的组成思路,并总结方法。

学生思考和回答

教师提升

渗透方法,提升认识

展望未来:如何让水在常温下就能分解?

学生体会

提出难题,培养研究欲望

作业

建构本节课的知识、方法和思路,完成相应练习题

将信息进行处理和编码,学会知识的运用

形成自己的认识,加强对知识的理解和运用

(四)教学反思

本节课的教学设计在实践中实施后,较好地完成了本节课的教学目标,还给我带来了很多惊喜;同时也有些遗憾。

惊喜主要体现在学生活动中课堂生成的问题得到了较好地解决。如:让学生摆电解水的微观反应时,六个组摆出了三个答案,其中一个组只摆了一个水分子分裂的过程,抓住这一时机,让大家思考,一个水分子怎么分解?有学生说不行,因为每个氧分子是由两个氧原子构成的,一个水分子只能提供一个氧原子;我引导学生再次分析化学反应的实质,有新物质生成,如果只有一个水分子,没法生成氧分子。再如:让学生讨论通过电解水的实验你能得出什么结论时,有学生说,可以说明水是由氢气和氧气组成的,这也是学生易错得点,让大家帮着逆向思维分析,如果水是由氢气、氧气组成,水属于哪类物质?再顺势拿起一杯水,如果水是由氢气和氧气组成,这杯水敞开放置,还能看得见吗!这样通过师生对话,提高了学生对水的组成的认识。还如,学生交流由微观图你能得出哪些信息时,小组代表回答后,仍有一个学生举手,提出:“化学反应前后原子的种类和个数不变”,这正是这节课最需要的结论,教师稍加引导:反应前后原子的种类不变,我们知道同一类原子总称为元素,即反应前后元素的种类不变,这就是判断纯净物组成元素的依据。

遗憾主要是时间有些紧张,有些内容还需要加强和拓展。如:没有太多时间让学生在课堂充分落实实验现象的描述和填写。再小结时最好能以水为例,提升到如何研究纯净物的组成;再有时间还可以回想研究空气中氧气的含量实验,对比研究混合物的组成方法有什么不同。思考:物质的分类可不可以放在下节课学习。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件