2020届高三地理艺考生文化课全国卷版课件 专题八 地域分异规律

文档属性

| 名称 | 2020届高三地理艺考生文化课全国卷版课件 专题八 地域分异规律 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-18 21:49:08 | ||

图片预览

文档简介

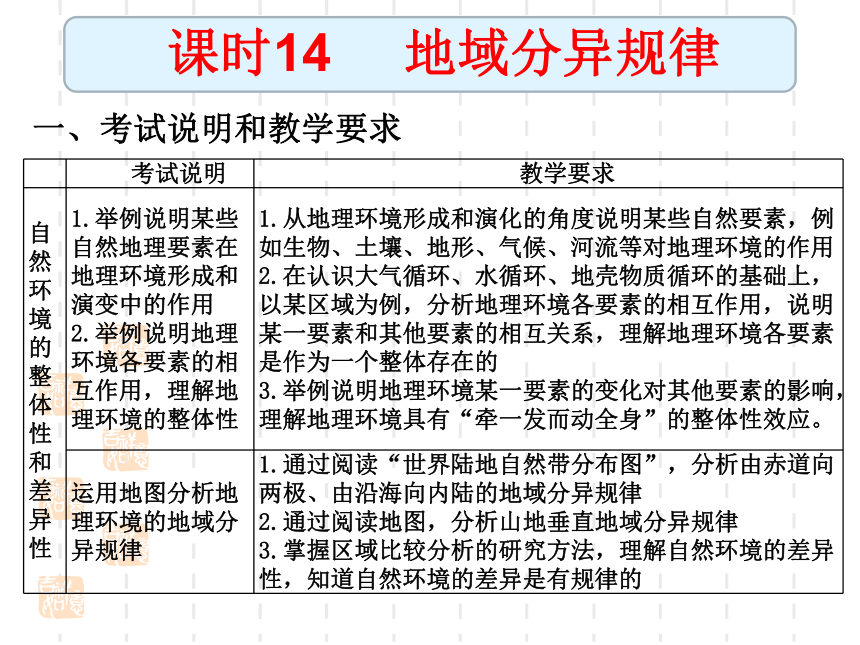

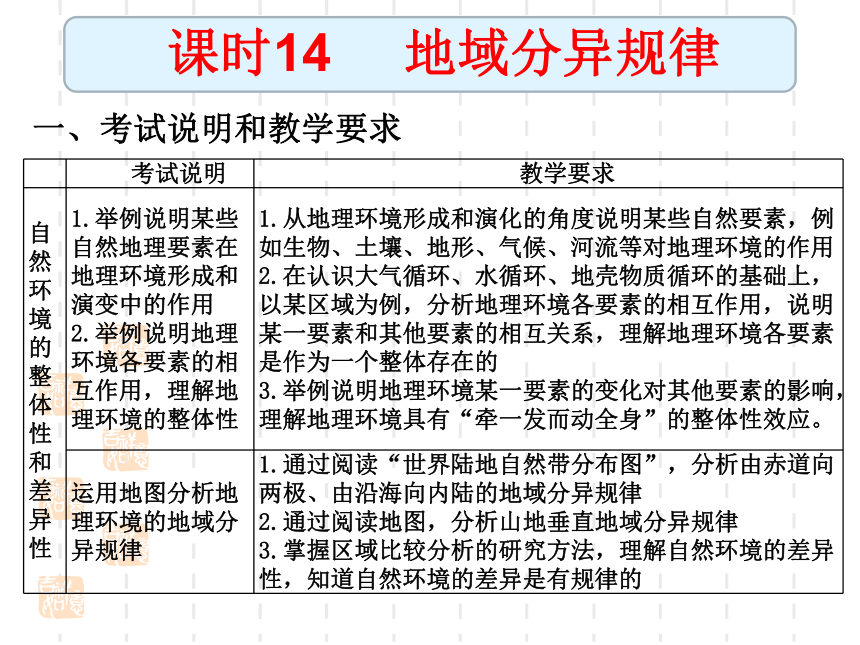

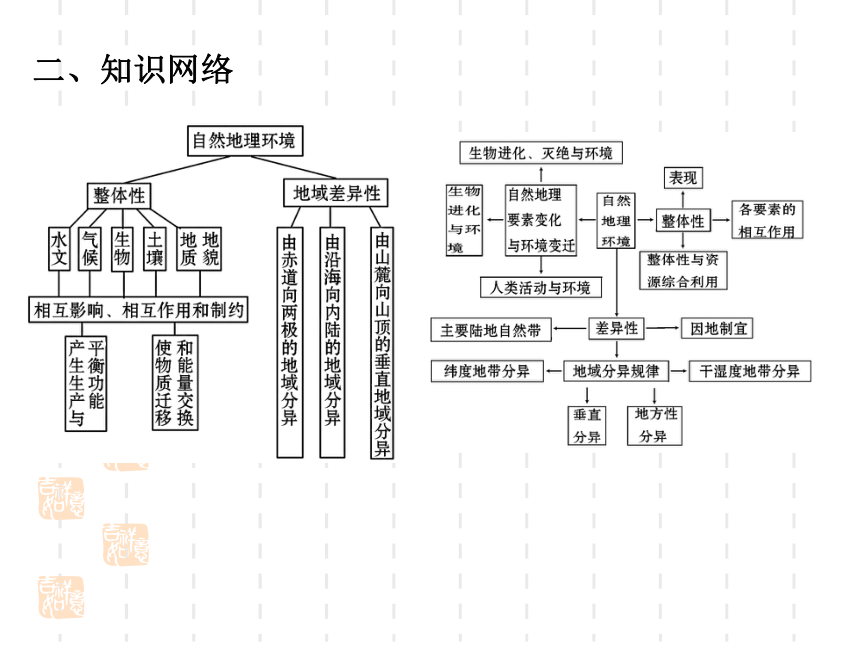

课件28张PPT。一、考试说明和教学要求课时14 地域分异规律二、知识网络三、应试指导

考情分析备考策略

自然环境的整体性和差异性是高中阶段自然地理部分学习的总结和提高,同时为认识人类活动的合理性以及正确处理人地关系打下基础,一般是与自然地理的其他方面结合起来进行考查。

复习时要注意采取以下策略:重视主干知识,构建好知识结构;要注意运用联系的方法。在复习时要多联系初中学过的中国和世界的有关区域地理的内容,以加深对区域整体性的认识。充分重视利用地图,提高对图表信息的提取、分析、比较与推理能力。地图不仅是学习地理必不可少的工具,也是地理知识的重要载体,经常是试题的切入点。【课堂导学】四、要点精讲

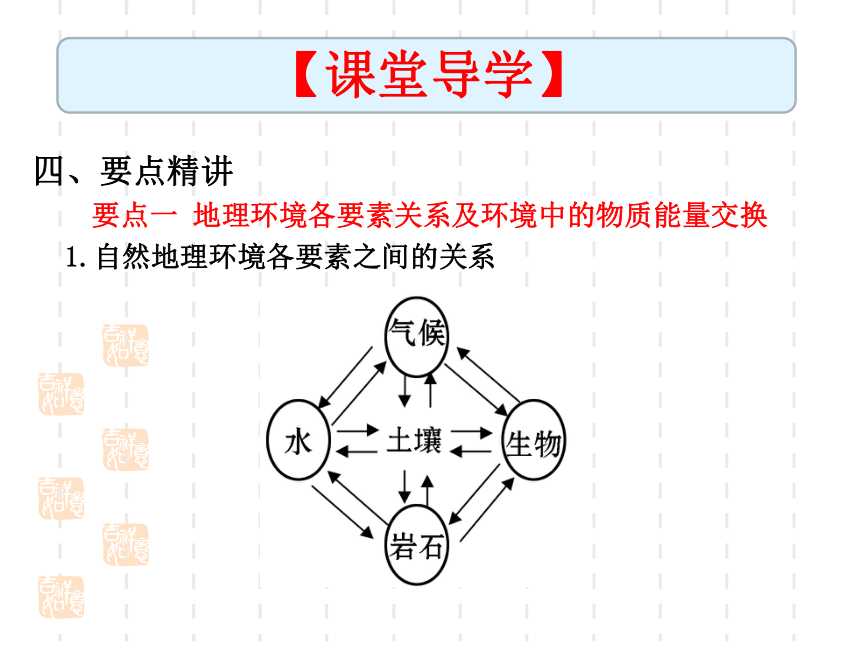

要点一 地理环境各要素关系及环境中的物质能量交换

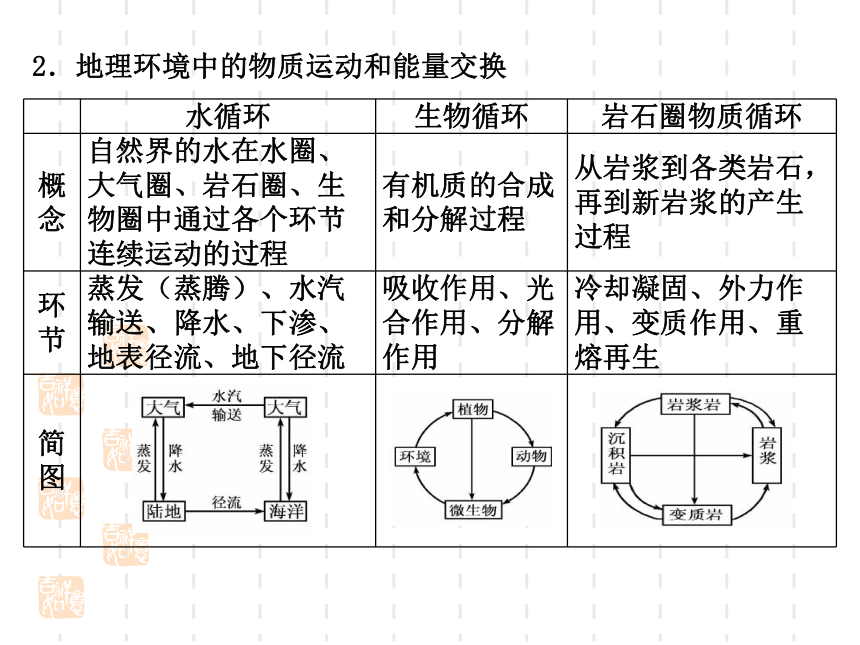

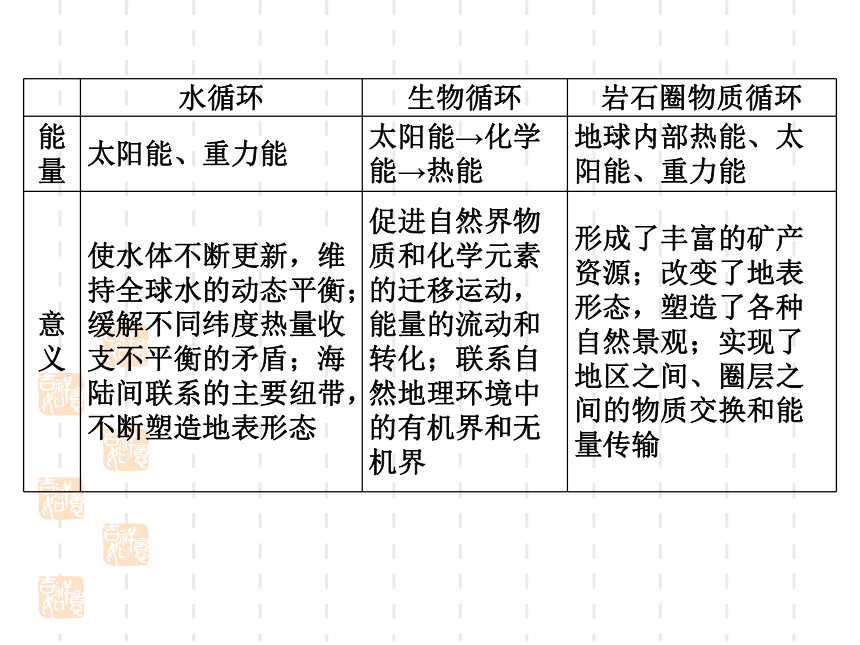

1.自然地理环境各要素之间的关系2.地理环境中的物质运动和能量交换

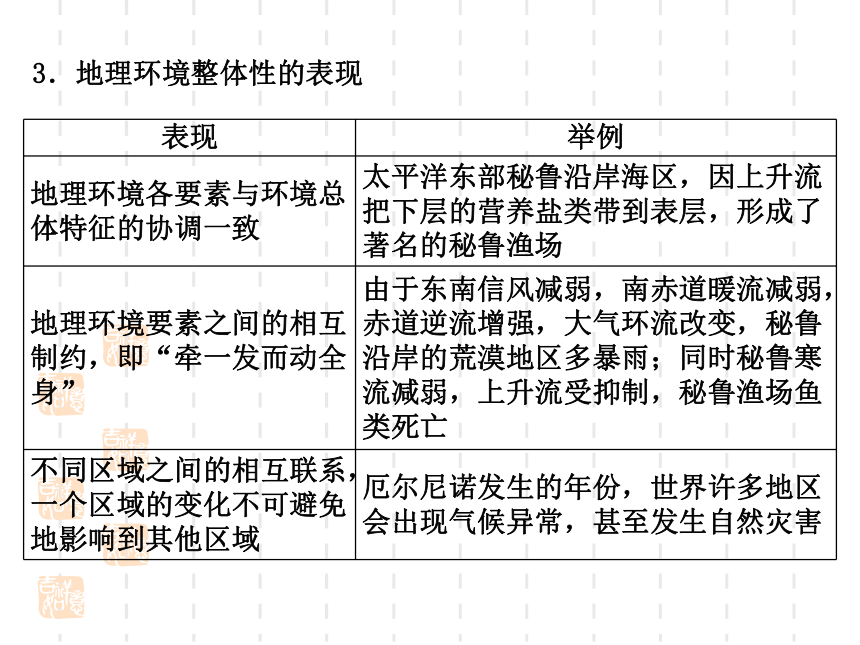

3.地理环境整体性的表现【典例展示1】 (2019·新课标卷Ⅲ6~8题)近年来,位于高纬的西伯利亚地区气候发生了明显变化,土地覆被也随之变化,平地上的耕地明显减少,洼地上的草地大量转化为湿地,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少。据此完成下面小题。

(1)导致西伯利亚地区土地覆被变化首要原因是 ( )

A.气温升高 B.气温降低

C.降水增多 D.降水减少

(2)湿地面积增加主要是因为当地 ( )

A.洪水暴涨 B.退耕还湿

C.地面沉降 D.冻土融化

(3)西伯利亚地区平地上减少的耕地主要转化为 ( )

A.林地 B.湿地 C.草地 D.寒漠【解析】 本组题以高纬的西伯利亚地区气候的明显变化,土地覆被也随之变化为背景,考查影响区域植被变化的因素,气候变暖的影响。第(1)题,读材料可知,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少,说明积雪融化增多,故首要原因是气温升高,A正确,B错误;降水增多会使越年积雪面积增大,C错误;材料中“洼地上的草地大量转化为湿地”说明洼地上有浅水出露地表,洼地积水增多,降水减少不合题意,D错误。故选A。第(2)题,由上题分析可知,气温升高会导致冻土融化,地表积水增多,湿地面积增加,D正确;材料中“洼地上的草地大量转化为湿地”说明湿地增加的主要原因不是洪水暴涨、退耕还湿和地面沉降引起,A、B、C错误。故选D。第(3)题,由(1)(2)题分析可知,气候变暖使冻土融化,地表水分增多,但平地上较洼地地势高,积水较少,不会有大量的浅水出露地表,减少的耕地主要不会转化为湿地,地表水分增加,适合草类植被生长,故主要转化为草地,B错误,C正确;题干中“高纬的西伯利亚地区”热量不足,难以形成林地植被,A错误;气候上升使冻土融化,地表水分增多,会使植被覆盖增多,不会转化为寒漠,D错误。故选C。

【答案】 (1)A (2)D (3)C要点二 地理环境的差异性1.陆地自然带

(1) 陆地自然带的存在是地理环境差异性的体现,其形成是地理环境要素相互作用的结果。如下图:

?

?

(2)陆地自然带与气候类型的对应关系(以亚欧大陆为例)2. 地域分异规律3.非地带性现象【典题展示2】 (2019·新课标卷Ⅲ11题)我国某公路长500多千米,南北贯穿了多冰川的山脉,并跨越了多条河流。公路南端海拔约1070米,为山前洪积平原上的绿洲。该公路山区段每年9月底至次年5月底封路禁行。据此完成下面小题。

该公路北端海拔约750米,其所处的自然带是 ( )

A.针叶林带

B.山地草原带

C.高寒草甸带

D.灌丛荒漠带【解析】 由题意分析可知,该公路位于我国新疆。结合材料与题干,公路长500多千米,南端海拔约1070米,南北贯穿了多冰川的山脉,北端海拔约750米,说明公路南北两端海拔较低,中间穿越横亘在新疆中部的天山山脉,沟通了南疆与北疆。公路北端海拔约750米,其应位于北疆,地处天山北坡、准噶尔盆地南缘的位置,气候干旱,降水稀少,故其所处的自然带是灌丛荒漠带,D正确;针叶林带应位于天山北坡降水丰富的山腰地带,海拔较高,A错误;山地草原带与高寒草甸带分布的位置海拔更高,B、C错误。故选D。

【答案】 D五、能力摸底 (2018·绍兴模拟)下图是陆地自然植被类型分布与水热条件关系图。完成1~2题。1.对图示自然植被分布规律影响因素的叙述,正确的是( )

A.沿X方向热量增加 B.沿X方向降水增加

C.沿Y方向热量增加 D.沿Y方向降水增加

2.甲、乙所表示的自然植被类型分别是 ( )

A.热带草原 温带落叶林

B.热带草原 亚热带硬叶林

C.热带雨林 温带落叶林

D.热带雨林 亚热带硬叶林1.【答案】 D

2.【答案】 A

【解析】 第1题,依据图示自然植被的分异状况可以判断:沿X方向热量减少,沿Y方向降水增加。第2题,结合图示已知的自然植被分布状况可推断出甲为热带草原、乙为温带落叶阔叶林。林窗是指森林中因各种因素导致树木死亡,形成林中空地的现象。 下图为我国某林地12月晴天平均最高气温(日最高气温总和/天数) 和平均最低气温分布图。据此回答3~4题。3.该地森林类型主要是 ( )

A.亚热带常绿阔叶林

B.热带雨林、季雨林

C.亚寒带针叶林

D.温带落叶阔叶林

4.林窗的形成促进了林窗区内草本和灌木的生长,直接原因是 ( )

A.光照增加 B.降水增多

C.气温升高 D.温差加大3. 【答案】 B

4. 【答案】 A

【解析】 本题考查气候特点,自然地理环境的整体性和大气受热过程。第3题,该地位于我国,12月平均气温在15℃以上,热带气候,故选B。第4题,林窗是指森林中因各种因素导致树木死亡,形成林中空地的现象。原先的树木阻挡光照,林窗形成后的林间空隙有利于该区域光照的增加,可以促进草本和灌本的增加,故选A。草本和灌木需水量一般少于高大乔木,降水增加不是其形成的原因,B错误。光照影响气温,气温升高并非直接原因,C错误。温差不是草本和灌本生长的原因,D错误。 (2018·牡丹江模拟)下图为某山地等高线、等温线、雪线示意图。读图完成5~6题。5.该山地南坡属于 ( )

A.阳坡和背风坡 B.阴坡和背风坡

C.阴坡和迎风坡 D.阳坡和迎风坡

6.图中①②间分布最广的植被可能为 ( )

A.高山草甸 B.高寒荒漠

C.针阔叶混交林 D.高山针叶林5.【答案】 D

6.【答案】 B

【解析】 第5题,图中显示山地南坡雪线分布的海拔较低,则南坡为迎风坡;同时南坡7月等温线分布海拔较高,则南坡为阳坡。第6题,图中①7月等温线为3℃、②有雪线经过,则①②间为雪线以下的高寒荒漠带。六、课堂评价 (2019·青岛模拟)图甲示意我国某山地垂直带谱的历史变迁,图乙示意该山地附近某湖泊剖面复原的温暖指数和湿润指数。据此完成下列各题。1.图示山脉可能是 ( )

A.太行山 B.贺兰山

C.天山 D.秦岭

2.0.2万年至今时期内,气候的变化特点是 ( )

A.暖湿转为冷干

B.冷干转为暖湿

C.暖干转为冷湿

D.冷湿转为暖干

3.气候趋于冷湿时,该山地垂直带谱的变化是 ( )

A.带谱更加复杂

B.荒漠面积扩大

C.林带界限下移

D.草原面积缩小1.【答案】 C

2.【答案】 D

3.【答案】 C

【解析】考查自然地理环境的整体性和差异性。第1题,山地垂直带谱基底的自然带反应了当地气候类型所对应的自然带。有图可知,该山脉现今山麓基地自然带为荒漠带,代表当地的气候非常干旱,植被以荒漠为主,因此,山脉有可能是天山。天山位于我国西北地区内陆,降水少,气候干旱,山地基地自然带以荒漠为主。正确答案选C。太行山、贺兰山都是温带季风气候,山麓基地自然带为温带落叶阔叶林带,而秦岭是我国南北方的分界线,山脉的南侧是亚热带常绿阔叶林带,北侧是温带落叶阔叶林带,因此A、B、D错误。第2题,由乙图可以看出,0.2万年至今时期内,温暖指数越高,说明气候温度越高,气候的温暖指数呈现波动性上升趋势,因此可以看出气候整体由冷到气候变暖,蒸发旺盛,而湿润指数数值越高,气候越湿润,降水越多,湿润指数是呈现波动性下降趋势,说明降水减少,气候变干,因此气候的整体变化特点,为原先的冷湿转为暖干,正确答案选D。注意时间段的提示,不同时期变化不同。第3题,气候趋于冷湿时,从乙图找到对应甲图时间段,从甲图可以看出,有两个时间段大致是距今1.15到0.75年和0.65到0.48年的自然带,自然带的垂直带谱缺乏荒漠带,复杂性明显降低,因此,荒漠的面积明显缩小甚至没有,A错误。而针叶林生长的下限,通过与之前时间段和之后时间段的对比,海拔明显降低,C正确,高山和亚高山草甸带的面积明显扩大,因此草原面积是扩大的,D错误。正确答案选C。

【名师点睛】 气候暖干和冷湿的变化两幅图要一一对应,不同的变化对应的时间段不同,自然带的表现也有所差异,因此要看到气候的变化是阶段性的特征。每一阶段有自己的气候特点。 (2018·吉林省延边州高三高考仿真模拟考试)索科特拉岛在过去的600或700万年间,一直被非洲大陆孤立在外。岛上生活着700多种极其罕见的动植物,其中右图植物嵌进石头里,完全不需要土壤,株高2米,茎直立,肉质,较粗,表皮光滑褐绿色,茎基部膨大呈近球形,表皮灰色。叶互生,着生于分枝顶端,叶柄短,革质。图左为索科特拉岛位置示意图,右图为植物景观图。据此完成下面小题。4.据右图推断,该岛的气候特征是 ( )

A.温暖湿润 B.旱雨季分明

C.高温多雨 D.高温干燥

5.该岛稀有生物品种多的地理条件是 ( )

A.纬度低地形复杂 B.构造运动强烈

C.与大陆隔绝时间长 D.气候复杂多样4.【答案】 D

5.【答案】 C

【解析】 第4题,读图文材料可知,该岛上植物有瓶状茎、叶柄短、革质等特点,这些特征是植物为了减少水分蒸发,适应干旱气候进化的结果,反映了该岛气候干旱,高温干燥。第5题,读材料可知:“索科特拉岛在过去的600或700万年间,一直被非洲大陆孤立在外。”长期的地理隔离使其拥有很多特有动植物,故选C。其余选项不是物种独特的原因。

考情分析备考策略

自然环境的整体性和差异性是高中阶段自然地理部分学习的总结和提高,同时为认识人类活动的合理性以及正确处理人地关系打下基础,一般是与自然地理的其他方面结合起来进行考查。

复习时要注意采取以下策略:重视主干知识,构建好知识结构;要注意运用联系的方法。在复习时要多联系初中学过的中国和世界的有关区域地理的内容,以加深对区域整体性的认识。充分重视利用地图,提高对图表信息的提取、分析、比较与推理能力。地图不仅是学习地理必不可少的工具,也是地理知识的重要载体,经常是试题的切入点。【课堂导学】四、要点精讲

要点一 地理环境各要素关系及环境中的物质能量交换

1.自然地理环境各要素之间的关系2.地理环境中的物质运动和能量交换

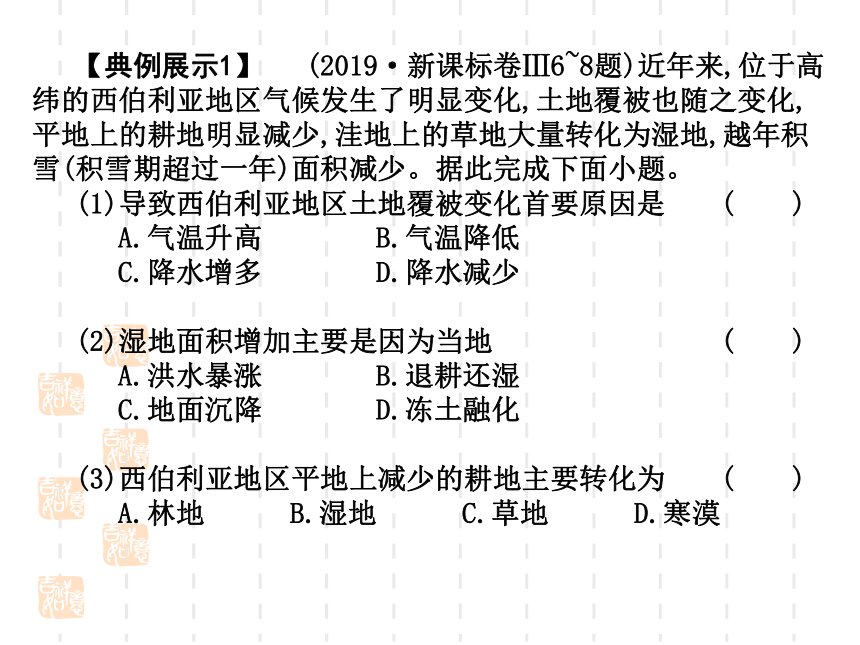

3.地理环境整体性的表现【典例展示1】 (2019·新课标卷Ⅲ6~8题)近年来,位于高纬的西伯利亚地区气候发生了明显变化,土地覆被也随之变化,平地上的耕地明显减少,洼地上的草地大量转化为湿地,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少。据此完成下面小题。

(1)导致西伯利亚地区土地覆被变化首要原因是 ( )

A.气温升高 B.气温降低

C.降水增多 D.降水减少

(2)湿地面积增加主要是因为当地 ( )

A.洪水暴涨 B.退耕还湿

C.地面沉降 D.冻土融化

(3)西伯利亚地区平地上减少的耕地主要转化为 ( )

A.林地 B.湿地 C.草地 D.寒漠【解析】 本组题以高纬的西伯利亚地区气候的明显变化,土地覆被也随之变化为背景,考查影响区域植被变化的因素,气候变暖的影响。第(1)题,读材料可知,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少,说明积雪融化增多,故首要原因是气温升高,A正确,B错误;降水增多会使越年积雪面积增大,C错误;材料中“洼地上的草地大量转化为湿地”说明洼地上有浅水出露地表,洼地积水增多,降水减少不合题意,D错误。故选A。第(2)题,由上题分析可知,气温升高会导致冻土融化,地表积水增多,湿地面积增加,D正确;材料中“洼地上的草地大量转化为湿地”说明湿地增加的主要原因不是洪水暴涨、退耕还湿和地面沉降引起,A、B、C错误。故选D。第(3)题,由(1)(2)题分析可知,气候变暖使冻土融化,地表水分增多,但平地上较洼地地势高,积水较少,不会有大量的浅水出露地表,减少的耕地主要不会转化为湿地,地表水分增加,适合草类植被生长,故主要转化为草地,B错误,C正确;题干中“高纬的西伯利亚地区”热量不足,难以形成林地植被,A错误;气候上升使冻土融化,地表水分增多,会使植被覆盖增多,不会转化为寒漠,D错误。故选C。

【答案】 (1)A (2)D (3)C要点二 地理环境的差异性1.陆地自然带

(1) 陆地自然带的存在是地理环境差异性的体现,其形成是地理环境要素相互作用的结果。如下图:

?

?

(2)陆地自然带与气候类型的对应关系(以亚欧大陆为例)2. 地域分异规律3.非地带性现象【典题展示2】 (2019·新课标卷Ⅲ11题)我国某公路长500多千米,南北贯穿了多冰川的山脉,并跨越了多条河流。公路南端海拔约1070米,为山前洪积平原上的绿洲。该公路山区段每年9月底至次年5月底封路禁行。据此完成下面小题。

该公路北端海拔约750米,其所处的自然带是 ( )

A.针叶林带

B.山地草原带

C.高寒草甸带

D.灌丛荒漠带【解析】 由题意分析可知,该公路位于我国新疆。结合材料与题干,公路长500多千米,南端海拔约1070米,南北贯穿了多冰川的山脉,北端海拔约750米,说明公路南北两端海拔较低,中间穿越横亘在新疆中部的天山山脉,沟通了南疆与北疆。公路北端海拔约750米,其应位于北疆,地处天山北坡、准噶尔盆地南缘的位置,气候干旱,降水稀少,故其所处的自然带是灌丛荒漠带,D正确;针叶林带应位于天山北坡降水丰富的山腰地带,海拔较高,A错误;山地草原带与高寒草甸带分布的位置海拔更高,B、C错误。故选D。

【答案】 D五、能力摸底 (2018·绍兴模拟)下图是陆地自然植被类型分布与水热条件关系图。完成1~2题。1.对图示自然植被分布规律影响因素的叙述,正确的是( )

A.沿X方向热量增加 B.沿X方向降水增加

C.沿Y方向热量增加 D.沿Y方向降水增加

2.甲、乙所表示的自然植被类型分别是 ( )

A.热带草原 温带落叶林

B.热带草原 亚热带硬叶林

C.热带雨林 温带落叶林

D.热带雨林 亚热带硬叶林1.【答案】 D

2.【答案】 A

【解析】 第1题,依据图示自然植被的分异状况可以判断:沿X方向热量减少,沿Y方向降水增加。第2题,结合图示已知的自然植被分布状况可推断出甲为热带草原、乙为温带落叶阔叶林。林窗是指森林中因各种因素导致树木死亡,形成林中空地的现象。 下图为我国某林地12月晴天平均最高气温(日最高气温总和/天数) 和平均最低气温分布图。据此回答3~4题。3.该地森林类型主要是 ( )

A.亚热带常绿阔叶林

B.热带雨林、季雨林

C.亚寒带针叶林

D.温带落叶阔叶林

4.林窗的形成促进了林窗区内草本和灌木的生长,直接原因是 ( )

A.光照增加 B.降水增多

C.气温升高 D.温差加大3. 【答案】 B

4. 【答案】 A

【解析】 本题考查气候特点,自然地理环境的整体性和大气受热过程。第3题,该地位于我国,12月平均气温在15℃以上,热带气候,故选B。第4题,林窗是指森林中因各种因素导致树木死亡,形成林中空地的现象。原先的树木阻挡光照,林窗形成后的林间空隙有利于该区域光照的增加,可以促进草本和灌本的增加,故选A。草本和灌木需水量一般少于高大乔木,降水增加不是其形成的原因,B错误。光照影响气温,气温升高并非直接原因,C错误。温差不是草本和灌本生长的原因,D错误。 (2018·牡丹江模拟)下图为某山地等高线、等温线、雪线示意图。读图完成5~6题。5.该山地南坡属于 ( )

A.阳坡和背风坡 B.阴坡和背风坡

C.阴坡和迎风坡 D.阳坡和迎风坡

6.图中①②间分布最广的植被可能为 ( )

A.高山草甸 B.高寒荒漠

C.针阔叶混交林 D.高山针叶林5.【答案】 D

6.【答案】 B

【解析】 第5题,图中显示山地南坡雪线分布的海拔较低,则南坡为迎风坡;同时南坡7月等温线分布海拔较高,则南坡为阳坡。第6题,图中①7月等温线为3℃、②有雪线经过,则①②间为雪线以下的高寒荒漠带。六、课堂评价 (2019·青岛模拟)图甲示意我国某山地垂直带谱的历史变迁,图乙示意该山地附近某湖泊剖面复原的温暖指数和湿润指数。据此完成下列各题。1.图示山脉可能是 ( )

A.太行山 B.贺兰山

C.天山 D.秦岭

2.0.2万年至今时期内,气候的变化特点是 ( )

A.暖湿转为冷干

B.冷干转为暖湿

C.暖干转为冷湿

D.冷湿转为暖干

3.气候趋于冷湿时,该山地垂直带谱的变化是 ( )

A.带谱更加复杂

B.荒漠面积扩大

C.林带界限下移

D.草原面积缩小1.【答案】 C

2.【答案】 D

3.【答案】 C

【解析】考查自然地理环境的整体性和差异性。第1题,山地垂直带谱基底的自然带反应了当地气候类型所对应的自然带。有图可知,该山脉现今山麓基地自然带为荒漠带,代表当地的气候非常干旱,植被以荒漠为主,因此,山脉有可能是天山。天山位于我国西北地区内陆,降水少,气候干旱,山地基地自然带以荒漠为主。正确答案选C。太行山、贺兰山都是温带季风气候,山麓基地自然带为温带落叶阔叶林带,而秦岭是我国南北方的分界线,山脉的南侧是亚热带常绿阔叶林带,北侧是温带落叶阔叶林带,因此A、B、D错误。第2题,由乙图可以看出,0.2万年至今时期内,温暖指数越高,说明气候温度越高,气候的温暖指数呈现波动性上升趋势,因此可以看出气候整体由冷到气候变暖,蒸发旺盛,而湿润指数数值越高,气候越湿润,降水越多,湿润指数是呈现波动性下降趋势,说明降水减少,气候变干,因此气候的整体变化特点,为原先的冷湿转为暖干,正确答案选D。注意时间段的提示,不同时期变化不同。第3题,气候趋于冷湿时,从乙图找到对应甲图时间段,从甲图可以看出,有两个时间段大致是距今1.15到0.75年和0.65到0.48年的自然带,自然带的垂直带谱缺乏荒漠带,复杂性明显降低,因此,荒漠的面积明显缩小甚至没有,A错误。而针叶林生长的下限,通过与之前时间段和之后时间段的对比,海拔明显降低,C正确,高山和亚高山草甸带的面积明显扩大,因此草原面积是扩大的,D错误。正确答案选C。

【名师点睛】 气候暖干和冷湿的变化两幅图要一一对应,不同的变化对应的时间段不同,自然带的表现也有所差异,因此要看到气候的变化是阶段性的特征。每一阶段有自己的气候特点。 (2018·吉林省延边州高三高考仿真模拟考试)索科特拉岛在过去的600或700万年间,一直被非洲大陆孤立在外。岛上生活着700多种极其罕见的动植物,其中右图植物嵌进石头里,完全不需要土壤,株高2米,茎直立,肉质,较粗,表皮光滑褐绿色,茎基部膨大呈近球形,表皮灰色。叶互生,着生于分枝顶端,叶柄短,革质。图左为索科特拉岛位置示意图,右图为植物景观图。据此完成下面小题。4.据右图推断,该岛的气候特征是 ( )

A.温暖湿润 B.旱雨季分明

C.高温多雨 D.高温干燥

5.该岛稀有生物品种多的地理条件是 ( )

A.纬度低地形复杂 B.构造运动强烈

C.与大陆隔绝时间长 D.气候复杂多样4.【答案】 D

5.【答案】 C

【解析】 第4题,读图文材料可知,该岛上植物有瓶状茎、叶柄短、革质等特点,这些特征是植物为了减少水分蒸发,适应干旱气候进化的结果,反映了该岛气候干旱,高温干燥。第5题,读材料可知:“索科特拉岛在过去的600或700万年间,一直被非洲大陆孤立在外。”长期的地理隔离使其拥有很多特有动植物,故选C。其余选项不是物种独特的原因。

同课章节目录