2019-2020学年新素养培优同步人教版语文必修2 第二单元 单元综合检测

文档属性

| 名称 | 2019-2020学年新素养培优同步人教版语文必修2 第二单元 单元综合检测 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 479.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-19 22:24:10 | ||

图片预览

文档简介

单元综合检测(二)

(时间:150分钟 满分:150分)

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

“诗骚传统”,又称“风骚传统”,即《诗经》和以《离骚》为代表的楚辞所形成的文学精神的传统。《诗》是周代礼乐文化的产物,是对维系群体利益的“礼”“义”“和”“孝”“敬”“德”等伦常的形象再现,而《骚》则是对支撑个体存在的理想、信念、情感的浪漫表述。

随着全球化引发的本土文化的深刻变化,在当代中国,文学领域内“我(们)是谁”的认同问题被推上了理论前沿,逼迫我们做出回应和解释。“诗骚传统”所特有的道德承担和哲学品格在当代社会正可以成为医治当下文学疾患的良药,成为正在重建中的具有当代性和民族性的“新文学”的重要基础。

首先,弘扬“诗骚传统”关注现实人生的精神,使当代文学重新担负应有的社会责任。由周代礼乐文化孕育而成的《诗》,成为后世儒家学派的经典,不仅内含着儒家的礼教、乐教思想,也体现着儒家所提倡的大同世界的社会理想与贤人政治观念。先秦时期的中华人文精神不是空想的,不是神道,而是和理性思维联系在一起的,是一种力求符合实际的、辩证理论观点的结晶。而这一点正是中华人文精神得以“自强不息”、永不衰竭的主要原因。

其次,提倡“诗骚传统”中兼济与独善相结合的人格,使当代文学成为重塑国民灵魂的一个重要途径。“诗骚传统”形象地展示和诠解了先秦哲人的人生智慧,倡导勤学好问、刚毅自省等优秀品质。历代对《诗》的阐释发挥构成了以孔子为代表的儒家学派在人生诸观念,比如苦乐观、生死观、穷达观、处世原则等多方面的内在意义。“忠信诚实”“己所不欲,勿施于人”等价值系统,成为历代文人在面临重大人生抉择时的重要思想支撑点。

再次,发扬“诗骚传统”中的人文精神和理性精神,使当代文学成为价值的引领者。值得注意的是,上述精神在中国古代从来不是借助抽象的概念建构而成的,而是通过诗、骚加以形象的表述,又以“诗骚传统”的延续而代代相传。《诗》《骚》在被儒家经典化的过程中,其中的人文精神和道德倾向被逐步地发掘出来。随着历代文人的讽诵,儒家的思想也代代相传。以屈原的《离骚》为代表的楚辞,展示了人在现实中进与退的矛盾冲突和精神层面的取舍与延宕。历代文人在对屈骚的解读中反观自我,在他所处的时代中找到自己。

由此可见,“诗骚传统”实际上就是古典人文精神和中华民族文脉的载体,历代能得此传统之真义的文人,才是中国文脉与人文精神的承担者。立足当下文学时代性、民族性缺乏的现状,借助于对诗骚传统形成历史的梳理及再阐释和再承续,我们便可以找回我们民族精神的源头,找回那使人的信念清澈明晰的真理。

(摘编自《论“诗骚传统”》)

1.下列关于原文的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.经典化是“诗骚传统”形成的重要环节,二者虽然并称,却代表了两种完全不同的文化传统。

B.“诗骚传统”是《诗经》、“楚辞”所形成的文学精神的传统,是古典人文精神和中华民族文脉的载体。

C.《诗》《骚》内涵丰富,都涵盖了儒家的礼乐思想、处事原则、人生观念、优秀品质、价值系统等方面。

D.“诗骚传统”中蕴含人文精神和道德倾向的理性精神,体现了先秦时期强调实际和辩证的理性思维特点。

解析:选B 。A项“两种完全不同”表述错误,从文中可以看出这两者之间还是有共同之处的;C项混淆了《诗》《骚》的内涵与“诗骚传统”的内涵两个概念,选项中所列出的是“诗骚传统”的内涵;D项“体现了先秦时期强调实际和辩证的理性思维特点”表述错误,体现这一点的是“先秦时期的中华人文精神”。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章针对新时期当代文学缺少民族性和时代性的问题,提出了发扬“诗骚传统”以解决该问题的观点。

B.文章通过“诗”“骚”不同内涵的对比,突出了“诗”中所蕴含的中华人文精神在中国文化史上的重要作用。

C.文章从社会责任、重塑国民灵魂、价值引领三个方面阐述了发扬“诗骚传统”对于当代文学的重要意义。

D.文章通过“诗骚传统”的丰富蕴涵对历代文人产生重要影响的阐述,论证了当代文学发扬这一传统的必要性。

解析:选B。“突出了‘诗’中所蕴含的中华人文精神在中国文化史上的重要作用”表述错误。文章开篇“诗”“骚”的不同内涵的作用是对“诗骚传统”进行界定。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.在当代文学中,有些作品不关注现实人生,不传递社会理想,因而没有承担起文学所应该担负的社会责任。

B.当代文人如果缺少兼济与独善相结合的人格和刚毅自省等品质,就无法成为中国文脉与人文精神的承担者。

C.当代文学如果要成为承续中华文脉的载体,就需要在精神内涵与艺术形式两个方面都传承发扬“诗骚传统”。

D.随着全球化引发的本土文化的深刻变化,当代文学应致力于“诗骚传统”当代意义的阐释与民族性的重构。

解析:选C。文章并没有论述在“艺术形式”方面传承发扬“诗骚传统”。

(二)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

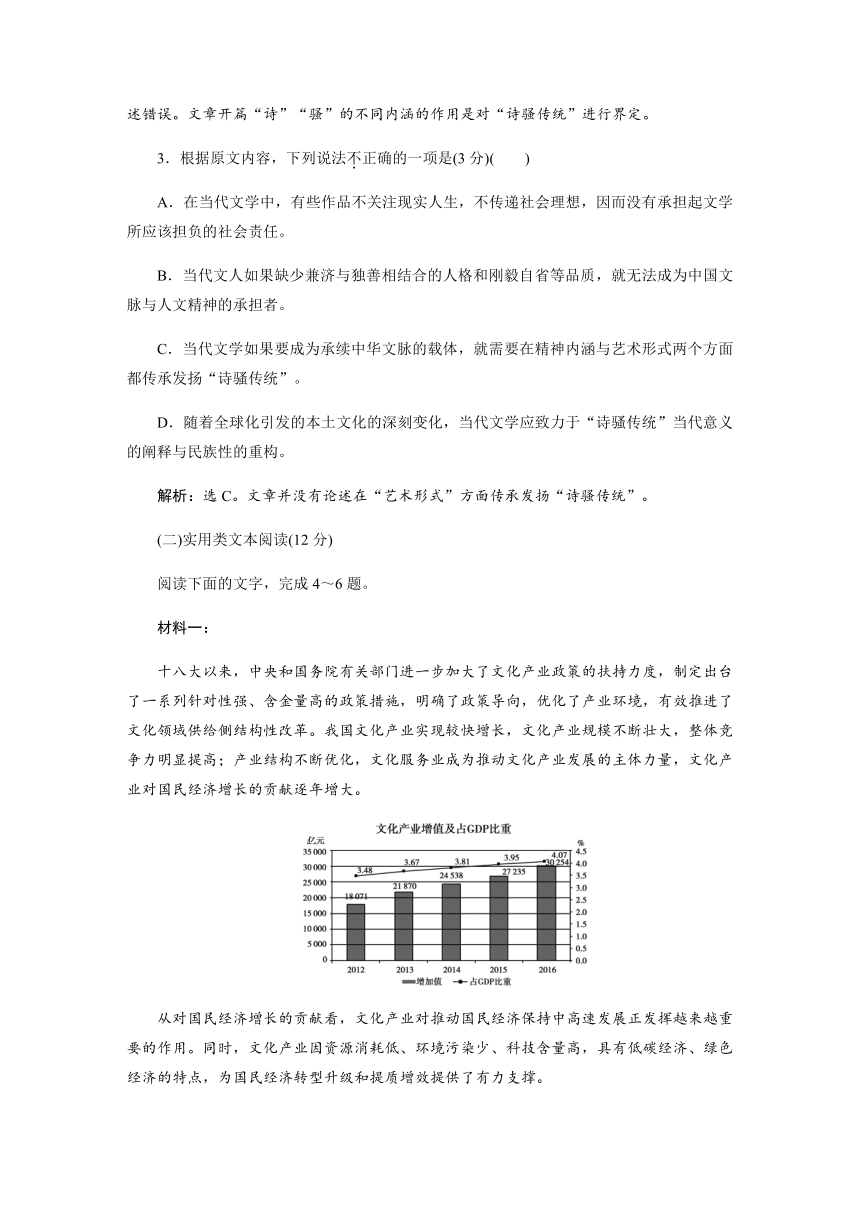

十八大以来,中央和国务院有关部门进一步加大了文化产业政策的扶持力度,制定出台了一系列针对性强、含金量高的政策措施,明确了政策导向,优化了产业环境,有效推进了文化领域供给侧结构性改革。我国文化产业实现较快增长,文化产业规模不断壮大,整体竞争力明显提高;产业结构不断优化,文化服务业成为推动文化产业发展的主体力量,文化产业对国民经济增长的贡献逐年增大。

从对国民经济增长的贡献看,文化产业对推动国民经济保持中高速发展正发挥越来越重要的作用。同时,文化产业因资源消耗低、环境污染少、科技含量高,具有低碳经济、绿色经济的特点,为国民经济转型升级和提质增效提供了有力支撑。

(摘编自《国家统计局:十八大以来

“文化及文化产业”发展数据总结》)

材料二:

在十三五规划中,文化产业被定位为国民经济支柱性产业发展方向,得到前所未有的重视与长足发展机遇。国家统计局公布的最新数据显示,2016年全国规模以上文化企业实现营业收入80 314亿元,比2015年增长7.5%。在此基础上,2017年我国文化产业迎来更高速发展,并进入深耕细作,传统文化和新兴文化产品进一步融合,我国文化产业迈入发展黄金期。

业内将中国消费结构的发展划分为三次升级,分别是基本生活用品消费、电器消费、汽车和住房消费,并预言,第四次消费升级会向旅游、教育、娱乐等文化类消费转变,文化消费将成为新的经济增长点。实际上,文化消费正在以前所未有的速度增进,其在总消费中所占比重持续增加。统计显示,我国文化消费潜在市场规模约为4.7万亿元,而实际文化消费规模仅超过1万亿元,存在着巨大前进空间。

(摘编自《文化产业:提升国民幸福总值》,

2017年12月15日“中国青年网”)

材料三:

文化产品不同于其他产品,要影响人的精神、塑造人的灵魂,必须抵制低俗、庸俗、媚俗,讲品位,讲格调,讲责任,应体现“以文化人”的独特作用,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。中国电影文学学会会长王兴东赞赏带着血性和担当的电影《战狼2》高扬国威,为中国文化产业如何讲好中国故事做出示范;取材于真实故事的《湄公河行动》横空出世,为主旋律电影的商业运营探路。他评价说:“这两部电影都是近年来主旋律电影的典范,讲述中国故事,讴歌伟大时代,实现了口碑和票房的‘双赢’。”

“党的十九大报告明确了文化建设在中国特色社会主义新时代的新的定位,把文化放到了兴国强国的高度,提出要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”国家行政学院社会和文化教研部主任、文化政策与管理研究中心主任祁述裕表示,文化工作者应有更高的使命和更广的视野,真诚记录和展示我们民族和国家的成长足迹,艺术地告诉人们中国历史的真相和发展走向,为中国智慧、中国方案的广泛传播注入更多的精神内涵,让文化成为激励全国人民奋勇前进的强大精神力量。

(摘编自《文化产业如何拥抱新时代》,

2017年1月4日《光明日报》)

4.下列关于文化产业与我国经济发展的关系内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.从2012年到2016年五年间,我国文化产业的增加值占GDP的比重增加了将近0.6个百分点。2016年文化产业的增加值首次突破3万亿元。

B.国民经济能够保持中高速发展,文化产业的贡献功不可没。国民经济转型升级和提质增效也得益于文化产业具有低碳经济、绿色经济的特点。

C.虽然我国实际文化消费规模已经超过1万亿元,但是仍然远远没有达到市场潜在的规模。这就决定着我们必须把文化消费确立为新的经济增长点。

D.2017年我国文化产业发展更快,这是在十三五规划中文化产业被定位为国民经济支柱性产业发展方向,并且得到重视与发展机遇的结果。

解析:选C。文化消费将成为新的经济增长点是中国消费结构的发展趋势,与文化消费的规模空间没有直接联系。

5.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分)( )

A.十八大以来,由于政策的扶持,文化领域供给侧结构性改革得以有效推进。这使得文化产业规模不断壮大,整体竞争力明显提高。

B.文化产业因资源消耗低、环境污染少、科技含量高而受到人们的欢迎,并直接导致人们的消费观念向旅游、教育、娱乐等文化类消费转变。

C.中国消费结构的四次升级发展,充分反映出中国人在物质生活方面由满足基本生活需要到改善生活条件再到生活日益富裕的过程。

D.文化工作者应有更高的使命和更广的视野,不要再写虚构的作品,而要把我们民族的成长足迹和中国历史的真相、发展走向表现出来。

解析:选A。B项,“文化产业因资源消耗低、环境污染少、科技含量高而受到人们的欢迎”过于牵强,文化产业受到欢迎是因为人们精神文化生活的需要。C项,前三次升级属于物质生活方面的发展,第四次升级则是精神生活需要的提高。D项,“不要再写虚构的作品”曲解文意。

6.我国发展文化产业应该注意哪些问题?请结合材料简要概括。(6分)

答:

解析:根据“制定出台了一系列针对性强、含金量高的政策措施,明确了政策导向,优化了产业环境,有效推进了文化领域供给侧结构性改革”,从加强引导、推进供给侧结构性改革的角度分析。根据“文化产品不同于其他产品,要影响人的精神、塑造人的灵魂,必须抵制低俗、庸俗、媚俗,讲品位,讲格调,讲责任”,从提高文化产品的品位和格调的角度分析。

答案:①国家要进一步加大文化产业政策的扶持力度,明确政策导向,优化产业环境,推进文化领域供给侧结构性改革。②文化工作者必须抵制低俗、庸俗、媚俗,讲品位,讲格调,讲责任,要创造出影响人的精神、塑造人的灵魂的好作品。

(三)文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

端午的阳光

熊红久

公元前278年的五月初五,被流放至汨罗江畔的屈原,得知秦国军队已攻破楚国郢都,顿时感到支撑生命的最后一点亮光熄灭了。

当他把“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的诗句吟诵给江边渔父的时候,就已经决定,要将自己的清澈与江水的澄明合二为一了。我知道,这是屈子为保留个体纯净最无奈的选择,也是迄今为止,文化祭坛上最高尚的选择。

最终,三闾大夫坐在了汨罗江边,坐在了五月初五的阳光里,把最后的生路溺死水中。怀中石的沉重,恰如其心,所以屈原是抱着自己冰凉的心,走进激流之中的。而那些“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的诗句,留在了岸上,留给了端午。一条江因为成了一个诗人心灵最后的归属地,而永远被世人铭记。一个普通的节日,因为收留了伟大诗人的高尚魂魄,而内涵充盈。

端午,把缅怀和敬仰裹成了节日的粽心。

节日的寿命当然要比人的寿命长久许多,所以,三闾大夫把自己的傲骨托付给了这个日子。在结束自己肉体生命的同时,也放射出了精神的光芒。被江水灌洗的灵魂,犹如江面的粼粼波光,刺痛了后人的视线和思想。我知道,这种深入骨髓的隐痛,来自时间深处的行吟,一个背负着深重苦难,行走了两千多年的节日,其实是在为自己的存在寻找一个答案。所以,端午节带给我们的,应该是溯流而上的文化追源,恰如诗人余光中所说:“蓝墨水的上游,是汨罗江。”

以我们现在的视角来看,一个诗人的陨落,唤醒了一种文化的崛起,就像屈大夫生未能拯救楚国,却用死成就了《离骚》一样。忽然觉得,端午节其实更像是包裹粽子的苇叶了,它把所有的内容和精髓,密密细细地包藏起来,让我们极具耐心地一层层打开,最后领略到事物的真相。熟透之时,苇叶汲取了糯米的黏质,糯米渗透着苇叶的清香,似如端午与屈子之间的浸染,节与人的统一。

我对端午节的最初认知,完全来自粽子,那时候的小学课本,还没有涉及“楚辞”或者《离骚》的片言碎语,文化不高的母亲也无法给我们讲述端午节的由来,好在粽子并不因为我们的无知而改变所蕴含的味道。所以,我总会把端午节和甜香黏软的糯米联系起来。这使得整个贫乏的生活,还能透射出星星点点的光亮,就像枯枝间的芭蕾,渗漏出些许隐秘的春意。

现在看来,那些夹杂在一年日历中为数不多的能激发我们饮食向往的节日,早已成为精神上抵挡艰难生活的盾牌。从这个意义上说,我们应该为拥有这些值得回味的生活而向三闾大夫叩谢。对童年而言,这是一个多么充满人情关怀的节日啊!那种甜腻的感觉,一直泛舟舌津。

后来知道了屈原和楚怀王,知道了《国殇》和汨罗江,知道了每年这一天,人们蜂拥江岸,插艾蒿、挂菖蒲、吃粽子、竞龙舟,把一种悲情的怀念渲染成了欢悦的行为,热热闹闹,轰轰烈烈。

历史会在很多场合拐出一道弯来,就像屈原投江时所选择的河泊潭一样——它是汨罗江注入洞庭湖口前的弯曲处。这种弯道,对河流而言,只是改变了水的流向;对三闾大夫而言,却是以生命为笔,填充了历史的章节,引领了情感的走向。许多典故都停泊在河流的弯道,这些远航至此的细节,因为承载了有温度的夙愿,使得坚硬的历史柔软了许多。所以,更多的时候,是生命的结局让历史的叙述更具悲情。明白了这一点,再品尝粽子时,心情会沉重许多。

事情往往是这样,在分享一种传统时,我们更多的时候只关注它所带来的结果,而其中蕴含的真谛,却很少探究了。因为时空的距离,让来源变得愈加缥缈和混沌。好在历史给了我们最好的解决方式,它让时间淡化了一个国家的破碎的同时,却强化了一种品质的高贵。它让我们穿越两千三百年的距离,聆听到了一条河流古老的潮汐。这时候的端午,或许更像是一缕阳光,从汨罗江的源头流淌过来,映照着江边每一位过客的内心。

我知道,有些品格是无法超越的,它更像一面古镜,端放在我们必经的路口,让人们从历史影像中,找到现实的映像。

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是(3分)( )

A.文章通过写汨罗江因屈原而被人铭记,来证明名家名作对于名胜的重要意义,正如欧阳修之于醉翁亭、范仲淹之于岳阳楼,表现了山河与文化血肉相连的主题。

B.文中诗一般的语言,意蕴深厚,充满张力,所引用的余光中“蓝墨水的上游,是汨罗江”一句,用了借代的手法,写出了屈原在中国文化中开创性的作用。

C.文章末段赞颂屈原伟大的品格无人能企及,写它就像一面镜子,照出了我们的不足,促使我们反思并不断提升自己,强化了屈原精神在现实中的意义。

D.文章以“端午”为线索组织材料,回顾了对端午节的认知过程,对自己最初只喜欢端午节粽子的浅薄感到惭愧,对世人将悲情渲染成欢悦感到不满。

解析:选B。A项,作者写汨罗江因屈原而被人铭记的目的并不是谈名家名作与名胜的关系。C项,“屈原伟大的品格无人能企及”错,原文最后一段中的表述是“有些品格是无法超越的”。另外,“不断提升自己”没有依据。D项,错在“惭愧”和“不满”,文中并无此意。

8.文章前三段写了什么内容?在全文中起什么作用?(6分)

答:

解析:本题第一问要求分析概括前三段的内容:首段点明屈原沉江的时间及屈原得知楚国灭亡倍感失意;第二段写屈原决意沉江;第三段写屈原怀石自沉汨罗江,汨罗江永远被后人铭记,端午节由此而来。第二问考查前三段的作用,可从内容和结构上分析。内容上,通过屈原沉江的事件表现屈原以身殉国的爱国精神和“举世皆浊我独清”的高尚品质;结构上,承上启下,以屈原在五月初五的阳光下沉江照应题目“端午的阳光”,引出下文关于端午节的感想。

答案:内容:写了屈原在五月五日自沉汨罗江的事件,点明了屈原与端午节的关系(端午节纪念屈原的由来)。作用:①内容上,表现了屈原纯洁高尚的品质,赞颂了屈原忠贞不渝的爱国精神。②结构上,照应了题目,引发了下文关于端午节的感想。

9.从全文看,“端午的阳光”有几重含义?请简要分析。(6分)

答:

解析:全文“阳光”直接出现有两次:第一次是第三段开头,“坐在了五月初五的阳光里”,这时的五月初五还不是端午节,“阳光”是屈原沉江的见证;第二次是倒数第二段的结尾,“这时候的端午,或许更像是一缕阳光”,在这里,“端午的阳光”象征着端午节这一节日的文化内涵。间接出现的“阳光”有一次,第五段写屈原“在结束自己肉体生命的同时,也放射出了精神的光芒”。据此,“端午的阳光”不仅是屈原沉江的见证,还是屈原精神的化身,寓意屈原所具有的爱国精神和高贵品格。

答案:①它是公元前278年的五月初五的阳光,是照着屈原投江的阳光,是历史的见证。②它是屈原的精神之光、品德之光。③它是端午节的文化之光。屈原的爱国、正直,屈原的纯洁、高贵,就像阳光一样映照进后人的内心。

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

陶潜,字渊明,浔阳柴桑人也。曾祖侃,晋大司马。潜少有高趣,博学,善属文;颖脱不群,任真自得。尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

亲老家贫,起为州祭酒。不堪吏职,少日,自解归。州召主簿,不就。躬耕自资,遂抱羸疾。江州刺史檀道济往候之,偃卧瘠馁有日矣。道济谓曰:“贤者处世,天下无道则隐,有道则至。今子生文明之世,奈何自苦如此?”对曰:“潜也何敢望贤?志不及也。”道济馈以粱肉,麾而去之。复为镇军、建威参军。谓亲朋曰:“聊欲弦歌以为三径之资,可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。公田悉令吏种秫,曰:“吾常得醉于酒,足矣。”妻子固请种粳,乃使二顷五十亩种秫,五十亩种粳。岁终,会郡遣督邮至县请曰应束带见之渊明叹曰我岂能为五斗米折腰向乡里小儿即日解绶去职赋《归去来兮辞》。

义熙末,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,不能致也。潜尝往庐山,弘命潜故人庞通之赍酒具,于半道栗里要之。潜有脚疾,使一门生二儿攀篮舆,既至,欣然便共饮酌。俄顷弘至,亦无忤也。先是颜延之为刘柳后军功曹,在浔阳,与潜情款,后为始安郡,经过浔阳,日日造潜。每往,必酣饮致醉。弘欲邀延之坐,弥日不得。延之临去,留二万钱与潜;潜悉遣送酒家,稍就取酒。尝九月九日无酒,出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊。忽值弘送酒至,即便就酌,醉而归。潜不解音律,而畜素琴一张,无弦,每酒适,辄抚弄以寄其意。贵贱造之者,有酒辄设。潜若先醉,便语客:“我醉欲眠,卿可去。”其真率如此。

元嘉四年,将复征命,会卒,时年六十三,谥号靖节先生。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.会郡遣督邮至县/请曰/应束带见之/渊明叹曰/我岂能为五斗米/折腰向乡里小儿/即日解绶去职/

B.会郡遣督邮/至县请曰/应束带/见之渊明/叹曰我岂能为五斗米折腰/向乡里小儿/即日解绶去职/

C.会郡遣督邮至县请/曰/应束带见之渊明/叹曰/我岂能为五斗米/折腰向乡里小儿/即日解绶去职/

D.会郡遣督邮/至县请曰/应束带见之/渊明叹曰/我岂能为五斗米折腰/向乡里/小儿即日/解绶去职/

解析:选A。根据文意,“渊明”“我”在句中作主语,其前应断开,排除B、C两项;“请”的主语是陶渊明的下属,其前应断开,排除D项。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.弦歌:孔子的学生子游任武城宰,以弦歌为教民之具。后因以“弦歌”为出任邑令之典。

B.三径:汉代隐士蒋诩在房前曾开三条小径,后人因以“三径”代称住宅庭院,此处指隐居。

C.彭泽令:彭泽县的县令。因陶渊明做过彭泽县令,故借指陶潜,后世也用来指隐士。

D.谥号:用一两个字对一个人的一生功绩做的概括性的评价。

解析:选D。“功绩”错,谥号是对一个人依其生前行迹而为之所立的称号,有褒也有贬。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.陶潜博学多识,擅长写作文章。他的《五柳先生传》中的五柳先生安贫乐道,这一形象被当时人认为是他自己的真实写照;他在辞去彭泽令时作了《归去来兮辞》。

B.陶潜仕途短暂。因亲人去世,家里贫穷,去做了州祭酒,但嫌官场烦琐,任职不久,就解职回家,此后,还担任过镇军、建威参军、彭泽令等职。

C.陶潜清高不群。他不接受江州刺史檀道济的馈赠,起初也不愿意同江州刺史王弘交往,更不愿为五斗米向乡里小儿折腰。

D.陶潜率真自得。他曾将颜延之赠送的二万钱全都送至酒家;有时坐在菊花丛中,有时抚弄无弦琴寄托情感;如果自己喝醉,就叫客人先回去。

解析:选B。“亲人去世”错,应该是“双亲年迈”。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)贤者处世,天下无道则隐,有道则至。今子生文明之世,奈何自苦如此?(5分)

译文:

(2)潜不解音律,而畜素琴一张,无弦,每酒适,辄抚弄以寄其意。(5分)

译文:

答案:(1)贤能的人生活在社会上,社会政治黑暗就隐退,政治清明就入世为官。如今你生活在政治开明的社会,为什么像这样使自己受苦?

(2)陶渊明不懂音律,却保存了一张无弦琴,每次喝酒,都弹拨一番寄托心意。

参考译文:

陶潜,字渊明,浔阳柴桑人。他的曾祖父陶侃,是晋朝的大司马。陶渊明少年时就有很高的志向,博学多识,擅长写文章;聪颖洒脱,卓尔不群,任性率真,自得其乐。曾经著写《五柳先生传》来自比,当时的人说这本书是实录。

陶渊明的双亲年迈,家里很穷,后来他被起用任命为州祭酒。(但)陶渊明忍受不了官场琐事,不久,自己就弃官回家了。州郡召他担任主簿,(他也)没有接受。他亲自耕种自给自足,最终得了疾病。江州刺史檀道济前去探望他,陶渊明卧床挨饿好几天了。檀道济说:“贤能的人生活在社会上,社会政治黑暗就隐退,政治清明就入世为官。如今你生活在政治开明的社会,为什么像这样使自己受苦?”陶渊明回答说:“我怎敢充当贤人?我的志向比不了他们。”檀道济送给他粮食和肉,他却挥手叫檀道济拿开。陶渊明后来担任镇军、建威参军。陶渊明对亲戚朋友说:“我打算出任一个县的县令来筹集过隐居生活的资产,可以吗?”当政者听说后,调任他为彭泽县令。陶渊明让人把官府的公田都种高粱,并说:“我常常能喝醉酒就够了。”妻子、儿子坚持要求种粮食,于是下令二顷五十亩的田地种高粱,五十亩种粮食。年末,恰逢州郡派督邮到彭泽县,下属请示陶渊明说:“您应该装束整齐穿官服面见他。”陶渊明叹气说:“我怎么能为了五斗米,向乡里小人折腰!”当天就解下官印辞去官职,写了一篇《归去来兮辞》赋。

义熙末年,朝廷征聘他为著作郎,他没有接受。江州刺史王弘打算和他结交,却请不来他。陶渊明曾经去庐山,王弘让陶渊明的老朋友庞通之准备酒席,在半路栗里邀请他。陶渊明脚上有病,让一个门生和两个儿子交替抬轿,到了以后,高兴地和庞通之一同饮酒。不一会儿王弘到了,陶渊明也没有抵触的情绪。起初颜延之担任刘柳后军功曹,在浔阳和陶渊明交情很好,后来到始安郡做官,经过浔阳,常常拜访陶渊明。每次去,都要畅饮直到喝醉。王弘打算邀请颜延之赴宴,整天都找不到。颜延之临调走的时候,留下二万钱给陶渊明;陶渊明全部送给酒店,以便一来就能喝酒。他曾经在九月九日没有酒喝,在房子边上的菊花丛中闲坐,时间长了,采了一手菊花。忽然赶上王弘送酒来了,随即就喝,喝醉了才回去。陶渊明不懂音律,却保存了一张无弦琴,每次喝酒,都弹拨一番寄托心意。来拜访的人不论贵贱,只要有酒就招待他们。陶渊明如果先喝醉,就告诉客人:“我喝醉了要睡觉,你可以走了。”他的天真直率达到这种地步。

元嘉四年,陶渊明将要接受朝廷征聘,恰好去世了,时年六十三岁,谥号为靖节先生。

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首诗,回答14~15题。

悼 亡 诗

[南朝梁]沈约

去秋三五月,今秋还照梁。

今春兰蕙草,来春复吐芳。

悲哉人道异,一谢永销亡。

帘屏既毁撤,帷席更施张。

游尘掩虚座,孤帐覆空床。

万事无不尽,徒令存者伤。

14.下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.前四句是说去年秋天十五的月亮,今年又照着雕梁;今年春天的兰蕙芳草,明年还会吐出幽香。

B.前四句与五、六句形成一种对比,诗人悲哀的是人生命的规律与自然不同,人的生命一旦凋谢,就永远消亡了。

C.七、八句写人死后,生前用过的东西用于烧祭或撤去,新的东西取而代之,目的是减轻诗人的悲伤。

D.九、十句写浮尘遮蔽虚设的座位,孤独的帘帐覆盖空空的床,表达了对妻子逝世的悲痛之情。

解析:选C。不是为了减轻诗人的悲伤。这是习俗,诗人看到这种变化,感觉到人非物换的悲伤。

15.这首诗集中体现了沈约诗歌的“清怨”之风,请简要分析。(6分)

答:

答案:①“清”指的是诗歌清新婉丽的语言风格。例如诗歌前半部分写月亮、芳草,以大自然的永恒来反衬人生易逝、一去不返的悲哀,意象、语言都清新婉丽。②“怨”指的是诗歌的思想情感基调。例如诗歌后半部分将悲伤的情感同凄凉的环境融为一体。而且由个体生命的消逝扩展到人类在永恒的自然中的渺小,更见沉郁。所以,整首诗歌显示出浓郁的“清怨”风格。

(三)名篇名句默写(6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《氓》中通过写桑叶凋落喻指女子年华逝去的句子是“__________________,__________________”。

(2)《离骚》中,屈原通过加高自己的帽子和加长自己的佩带表明要使自己的品格更加高洁的两句是“__________________,__________________”。

(3)陶渊明《归园田居(其一)》中描绘乡村动静美景的诗句是“__________________,__________________”。

答案:(1)桑之落矣 其黄而陨 (2)高余冠之岌岌兮 长余佩之陆离 (3)暧暧远人村 依依墟里烟

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

先秦到南北朝期间,儒家独尊的地位被动摇,社会思想自由活跃,各种思想在相互冲击中不断交汇融合。诗人们围绕着诗歌内容为中心做出了大胆的尝试和创新,在思想内涵和艺术成就上都可堪称后世诗歌典范的作品。( ),为唐代诗歌高潮的出现打下了坚实的基础。

《诗经》中有不少描述男女爱情的诗歌,记载了怨男痴女从________相逢相知到婚前的海誓山盟的恋爱过程,表达了他们对爱情的向往。《离骚》的主题表现为强烈的爱国情愫。面对黑暗的社会现实及奸佞掌权者的排挤压制,屈原宁愿________也不苟延残喘,长太息掩涕,哀民生多艰。胸怀大志的曹操,面对天下分裂、割据一方的形势,________,渴盼天下贤才能士齐聚身边,助己实现一统四海的霸业。面对官场的黑暗,五柳先生宁归隐也不与官员________,如羁鸟、池鱼一般回归山林,实现“性本爱丘山”的夙愿。

17.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( )

A.诗人们以诗歌内容为中心做出了大胆的尝试和创新,在思想内涵和艺术成就上都可堪称后世诗歌典范的作品。

B.诗人们围绕着诗歌内容这个中心做出了大胆的尝试和创新,创作出在思想内涵和艺术成就上都可堪称后世诗歌典范的作品。

C.诗人们以诗歌内容为中心做出了大胆的尝试和创新,创作出在思想内涵和艺术成就上都堪称后世诗歌典范的作品。

D.诗人们围绕着诗歌内容这个中心做出了大胆的尝试和创新,在思想内涵和艺术成就上都堪称后世诗歌典范的作品。

解析:选C。“围绕着……为中心”句式杂糅;后半句缺少谓语动词,可在“在思想”前加“创作出”;“可堪”词语重复,可去掉“可”。

18.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)( )

A.诗人自身价值观的改变及社会思想多样化的形成,极大地促进了该时期诗歌艺术的发展

B.社会思想多样化的形成及诗人自身价值观的改变,极大地促进了该时期诗歌艺术的发展

C.该时期诗歌艺术的发展,极大地促进了社会思想多样化的形成及诗人自身价值观的改变

D.该时期诗歌艺术的发展,极大地促进了诗人自身价值观的改变及社会思想多样化的形成

解析:选B。补写时要注意:①与前文内容的照应,前文先分析社会思想变化,然后叙述诗人的尝试与创新;②弄清句间的因果关系,“社会思想多样化的形成及诗人自身价值观的改变”是“该时期诗歌艺术的发展”的原因。

19.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)( )

A.黄发垂髫 客死 慨当以慷 同流合污

B.总角之宴 溘死 慨当以慷 同流合污

C.总角之宴 客死 慷慨陈词 随波逐流

D.黄发垂髫 溘死 慷慨陈词 随波逐流

解析:选B。总角之宴:幼年时期愉快地玩耍。“总角”指代幼年。黄发垂髫:老人和小孩。溘死:突然死去。客死:死在他乡或外国。慨当以慷:充满正气,情绪激动。慷慨陈词:意气昂扬、情绪激动地陈述自己的观点与见解。同流合污:随着坏人一起做坏事。随波逐流:比喻自己没有主见,随着潮流走。

20.下面是一名中学生写给某高校招生处的信的正文节选部分,其中有五处用语不得体,请指出并修改。(5分)

晚生是一名高三学生,对贵校情有独钟。贵校有着悠久的历史、深厚的文化底蕴、丰富的教学资源、良好的学术氛围,为社会培养出了许多后学,愚兄入校后,对贵校大为赞赏,高堂也很支持我报考贵校。现寄上一封信,呈请赠予一些有关自主招生的资料,希望能得偿所愿。

答:

解析:解答本题时,应结合题干提示“一名中学生写给某高校招生处的信”、人物身份和语体色彩等进行分析。“晚生”,后辈对前辈的自谦之称,旧时文中使用,此处使用不得体。“后学”,后进的学者或读书人(多用作谦辞),不合语境。“愚兄”,对同辈而年轻于己者的自我谦称,此处使用不得体。“高堂”,对对方父母的敬称,此处使用不得体。“呈请”,用公文向上级请示,此处使用不得体。

答案:“晚生”改为“我”;“后学”改为“人才”;“愚兄”改为“家兄”;“高堂”改为“我父母”;“呈请”改为“请求”。

21.下图是丰子恺先生的一幅漫画《燕归人未归》。请仔细观察,对画面进行准确、生动的描写。要求:使用比喻或比拟的修辞手法,不超过100个字。(6分)

答:

答案:柳丝婀娜,迎风飘拂;燕子成双,翩然飞来,“唧唧啾啾”,一路欢歌。晴空寥廓,庭院寂然。她独自凭栏,托腮凝望,恍然入梦:春柳如烟的午后,与他携手漫步庭中,观赏花儿怒放的姿态。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

商纣王 秦始皇 屈原 苏轼 焦裕禄 杨善洲

以上人物引发你怎样的感悟?请你选择一位或多位谈谈你的看法。

要求:自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭。

[写作指导] 材料提供了6位人物,这些人物虽横跨古今,但几乎都与“民生”有关:商纣王与秦始皇不施仁政,最终失去了天下;屈原忧国忧民,自沉汨罗江,以死来捍卫自己的理想;苏轼虽宦海沉浮,但始终坚持“为官一任,造福一方”的原则,做好百姓的“父母官”;焦裕禄、杨善洲虽身处基层,但始终一心为民,是当代基层干部的典型代表。试题既关注传统文化,又弘扬了时代正能量,所以考生只要紧扣“民生”话题,任意选择一位或多位人物发表自己的看法即为切题。值得提醒的是,如果考生选择一位人物来行文,一定要写出深度;如果选择多位人物来行文,一定要写出广度。