高中历史人教2019版必修《中外历史纲要(上)》第二单元第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史人教2019版必修《中外历史纲要(上)》第二单元第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-20 14:15:56 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课程标准:

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

2.认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化等新成就

中国历史的本土叙述聚焦于统一与军事统治的时代,由是,汉朝终结于宗教起义和地方军阀之手后的四个世纪的历史较少被关注。这一时代的次要地位还表现在它缺乏任何早就商定的名称,传统史学按照时代划分,现代中国学者称呼这个时代为魏晋南北朝,西方学者曾建议以分裂时代或中世纪早期来取代这个称呼,但是对于前者,人们认为中国处于单一政权的统治下是这个国家的常态,而后者则是以西方模式来规定中国历史。

党锢之祸

十常侍

黄巾之乱

凉州之乱

概念阐述:

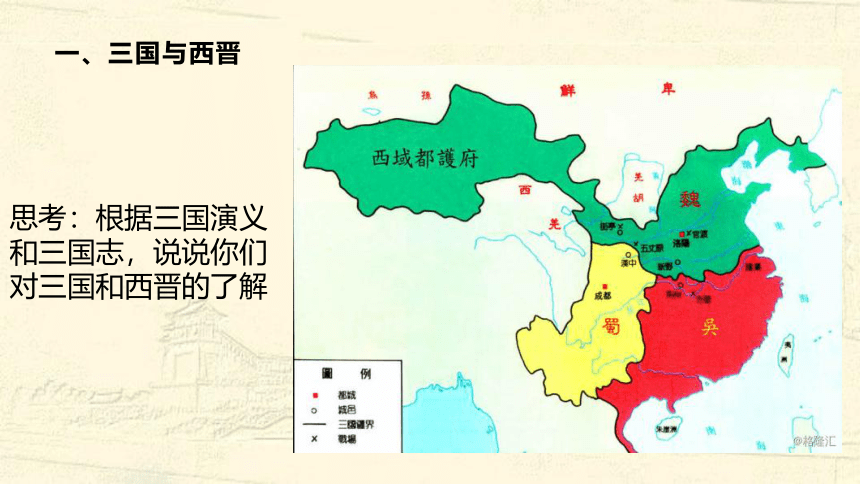

一、三国与西晋

思考:根据三国演义和三国志,说说你们对三国和西晋的了解

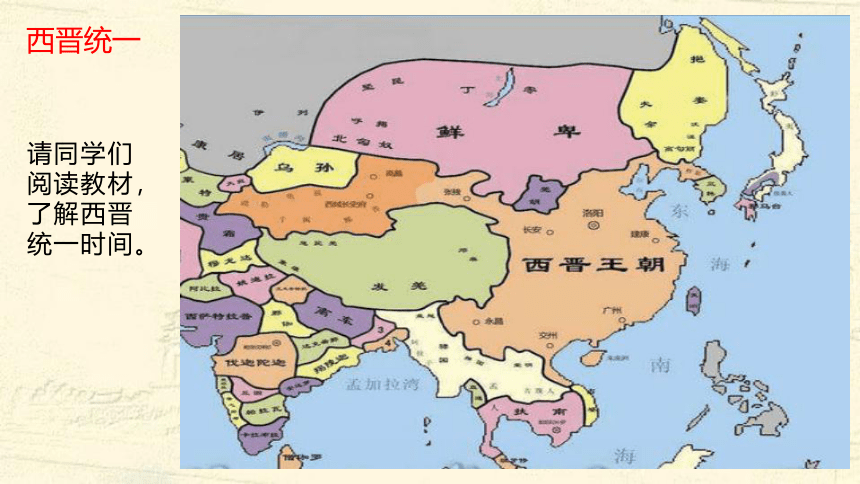

请同学们阅读教材,了解西晋统一时间。

西晋统一

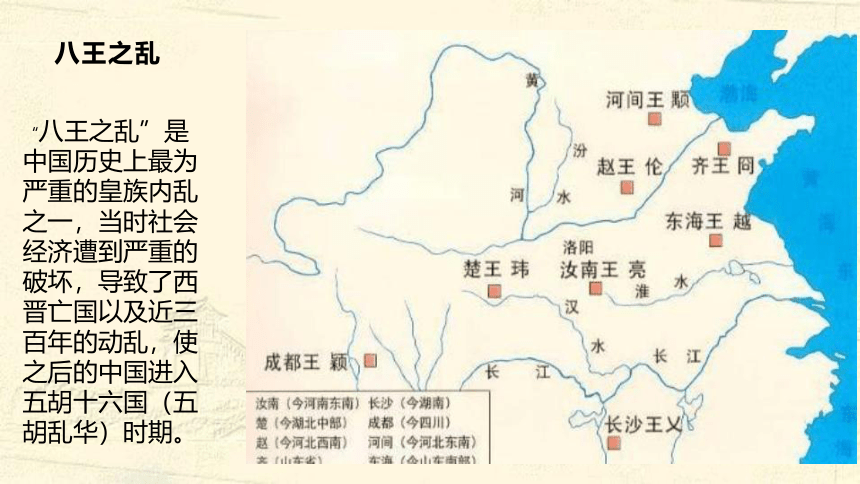

八王之乱

“八王之乱”是中国历史上最为严重的皇族内乱之一,当时社会经济遭到严重的破坏,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,使之后的中国进入五胡十六国(五胡乱华)时期。

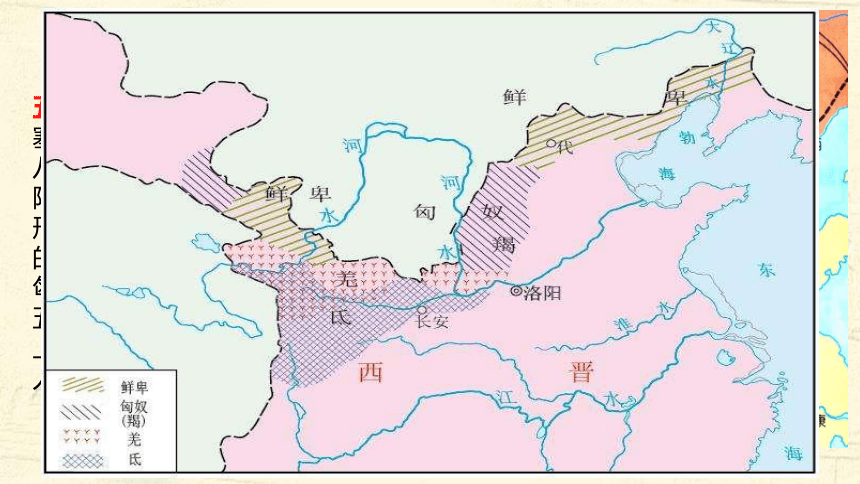

五胡乱华,指在西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方汉人政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表,数目远非五个。

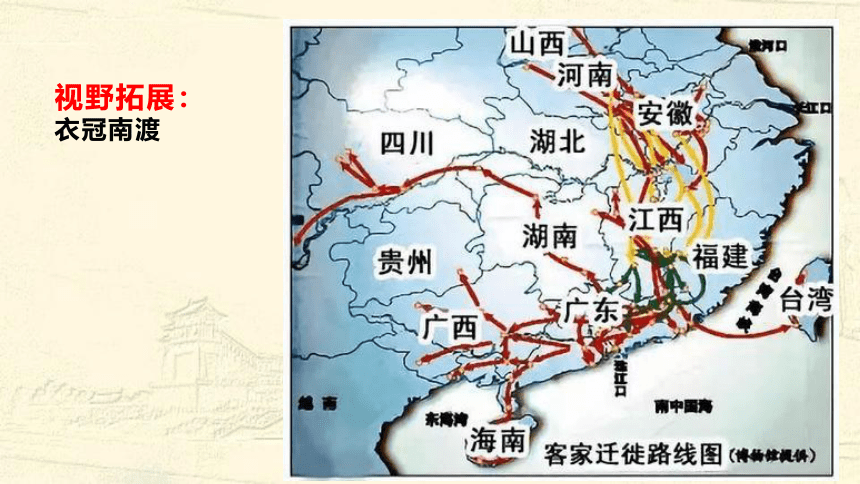

西晋灭亡后,出于避乱,晋朝皇室和北方黄河流域广大居民进入安定的长江流域,史称衣冠南渡。南渡导致了经济重心南移。

视野拓展:

衣冠南渡

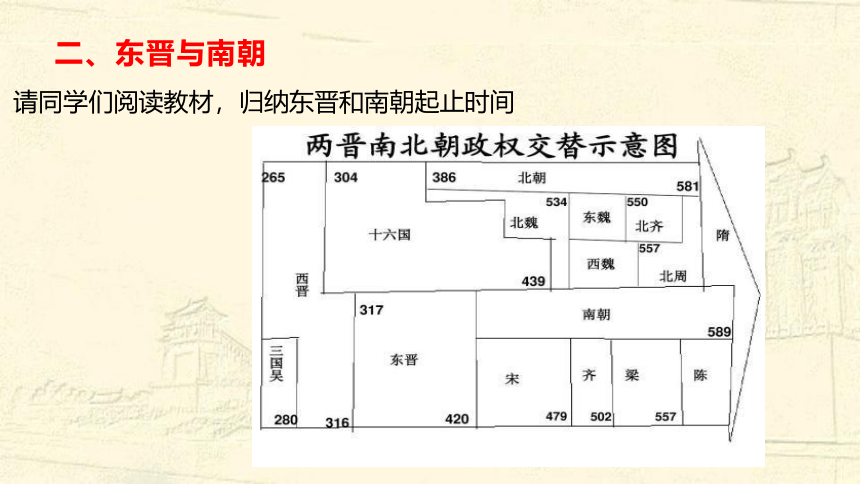

二、东晋与南朝

请同学们阅读教材,归纳东晋和南朝起止时间

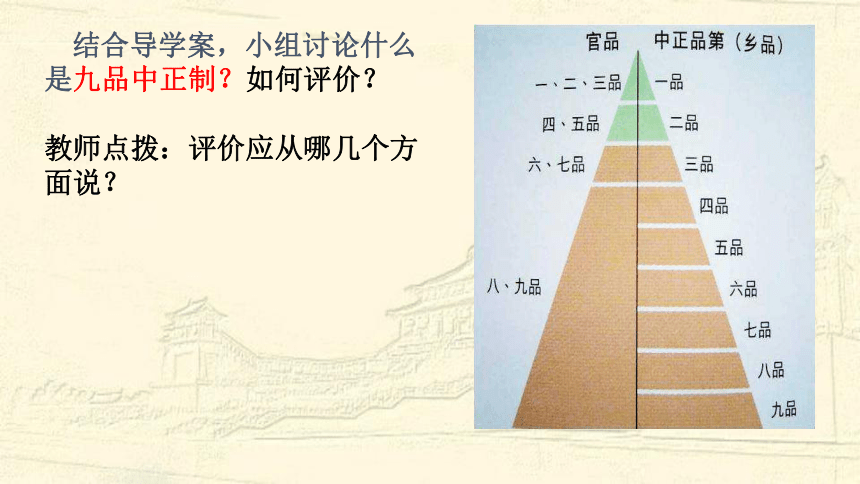

结合导学案,小组讨论什么是九品中正制?如何评价?

教师点拨:评价应从哪几个方面说?

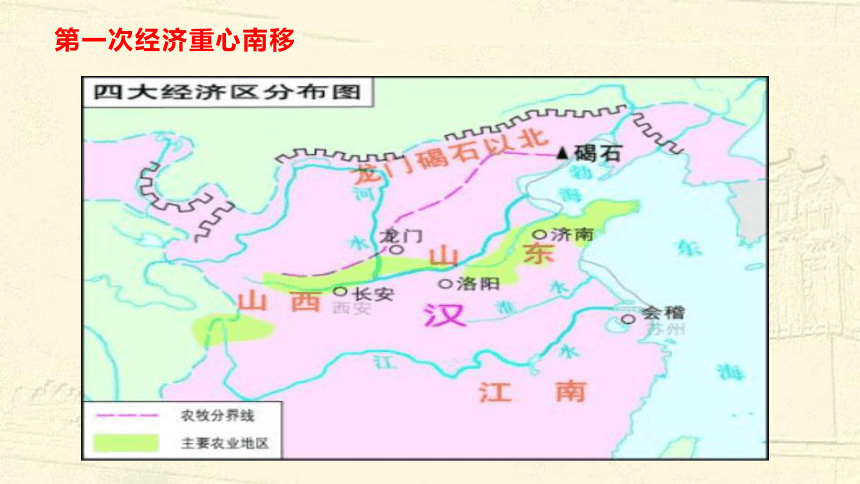

第一次经济重心南移

1.请同学们结合所学知识,分析这一时期的山东山西,山指什么山?

2.四大经济区最富饶的应该是那个?为什么

农业

手工业

南北朝白瓷

概念阐述:请同学们分析导学案,何为灌钢法

商业:

同学们初中都学过辛弃疾的词:里面有云“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”,根据学案,元嘉是谁的年号?为什么他在为期间会出现“元嘉之治”

五胡十六国

北魏统一北方:

北魏(386年-534年)是北朝的第一个政权。由拓跋珪所建立,定都平城(今山西省大同市),早期国语鲜卑语,魏太和十七年(493年)开始将汉语定为国语。439年,统一华北。493年起迁都洛阳,皇帝改元姓。534年,分裂为东魏与西魏。东魏武定八年(550年),高洋废孝静帝,代东魏自立,建立北齐。西魏于恭帝三年被权臣宇文护逼迫禅位于其侄宇文觉,建立北周,北魏历史正式宣告结束。

知识拓展:国史之狱

北魏孝文帝改革

同学们思考一下:北魏孝文帝改革的原因和目的分别是什么?

社会矛盾和统治危机:阶级矛盾和民族矛盾激化

阶级矛盾尖锐

Ⅰ、宗主督护制严重影响了封建国家的赋税收入和徭役征发。

Ⅱ、赋税制度混乱,导致农民负担沉重。

冯太后与孝文帝深受汉族先进文化影响

(1)孝文帝即位:471年拓拔宏通过禅让即位

(2)冯太后(汉族)临朝听政

推动北魏学习汉族先进文化

督促孝文帝学习儒家经典

孝文帝亲政后不甘落后,锐意进取的精神

是改革成功的主观条件

缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

目的:

孝文帝改革内容

小组讨论:

阅读教材结合导学案,15分钟,分析孝文帝改革的内容主要在哪些方面?分条归纳

迁都原因:结合地理知识作答

平城 洛阳

地理位置

经济

政治

军事

历史

直接原因:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本原因:加强对中原地区的政治统治

改服装

首先改变衣着,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。《魏书?高祖纪下》云:「太和十八年……革衣服之制。」

改籍贯

迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。」这样一来便可绝代人故土之恋;反之,若不如此,鲜卑终无法成为中原士族。

均田制

是中国古代一项重要的土地制度,产生于北魏,北魏分裂出来的东魏西魏及继之后的北齐、北周以及隋唐都承袭了这一制度。随着地主经济的发展壮大,土地兼并也随之日益严重。武周末年均田制形同虚设;到了唐德宗建中元年(780年),均田制永远的退出了中国的历史舞台。

内容:阅读教材,归纳均田制内容

均田制的实行及内容

公元485年,北魏政府颁布均田令。将国家

控制的荒地分配给农民,农民则向政府交纳租

税,承担一定的徭役和兵役。

露田

男:40亩

女:20亩

桑田

男:20亩

麻田

男10亩

女5亩

禁

禁

国家所有

农民所有

性质:

均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益。

作用:

在一定程度上遏制了土地兼并,提高了农民生产的积极性,有利于国家征收赋税和徭役,促进了社会经济的发展。

前提:

政府掌握大批无主荒地

政府必须强大到能够辖制地方豪强

均田制的局限性

A、土地不均依然存在。(国家控制的土地有限)

B、随着人口的增多,人地矛盾突出。

C、政府剥削、掠夺农民的劳动力。

名词解释:班禄制(俸禄制)

宗主督护制

三长制

租调制

少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化的过程。

1.性质:

(1)促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展。

(2)接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化。

(3)促进了民族大融合。加强了北魏对中原地区的统治; 为结束长期分裂重新走向统一奠定了基础。

2.作用:

北魏分裂,是指534年北魏分裂成东魏、西魏的事件。

北魏孝庄帝杀死权臣尔朱荣之后,北魏大乱,尔朱兆、尔朱世隆杀害孝庄帝,先后拥立元晔、元恭、元修做皇帝。混战的胜出者是高欢。534年,孝武帝元修与高欢关系决裂,逃到关中投奔宇文泰,高欢于是在邺城拥立元善见为皇帝,是为东魏。元修在年底被宇文泰所杀,宇文泰在长安立元宝炬为皇帝,是为西魏。东魏政权在高欢的控制中,550年,被高欢的儿子高洋建立北齐而取代;西魏政权在宇文泰的控制中,557年,被宇文泰的儿子宇文觉建立北周而取代。

北周---隋统一全国

关陇集团

部分学者提出的一个说法,将北魏时期主要籍贯位于陕西关中和甘肃陇山(或称为六盘山)周围的门阀军事势力称之为“关陇集团”。

北魏为了保障首都平城(今山西大同东北)的安全,在沿边地区也就是河北北部、内蒙古南部建立了六个军镇,合称六镇(武川镇就是其中之一)。初期六镇将士大部分是鲜卑贵族,还有一部分是汉人豪强,但后期汉人逐步成为主体。

到西魏时,完善了府兵制,在府兵的顶端设置八柱国、十二大将军。在当时战火纷飞的状态下,西魏是军政合一的,这八柱国、十二大将军都是出将入相,不光是军队的统帅,同时也是国家的领导核心,还是当时关中地区最显赫的二十大家族,各方面都处于社会的顶端。西魏、北周、隋、唐四代皇帝都出自这个集团,其中,西魏、北周和唐朝的始祖都曾是八柱国之一,而隋朝的始祖曾是十二大将军之一。

八柱国十二大将军

柱国,为春秋战国时楚国所设立,意为军队的高级统帅,两汉时取消,宇文泰再兴西魏时又重新设立。在西魏大统十六年以前柱国大将军这一称号共封给八个人,分别是:宇文泰、元欣、李虎、李弼、于谨、独孤信、赵贵、侯莫陈崇,当时号称“八柱国家” [11] [12] ,其中宇文泰总领诸军,而元欣为西魏皇族,兵权受到限制,剩下的六人每人统领两名大将军,即为府兵中的“十二大将军”。

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课程标准:

1.了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

2.认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化等新成就

中国历史的本土叙述聚焦于统一与军事统治的时代,由是,汉朝终结于宗教起义和地方军阀之手后的四个世纪的历史较少被关注。这一时代的次要地位还表现在它缺乏任何早就商定的名称,传统史学按照时代划分,现代中国学者称呼这个时代为魏晋南北朝,西方学者曾建议以分裂时代或中世纪早期来取代这个称呼,但是对于前者,人们认为中国处于单一政权的统治下是这个国家的常态,而后者则是以西方模式来规定中国历史。

党锢之祸

十常侍

黄巾之乱

凉州之乱

概念阐述:

一、三国与西晋

思考:根据三国演义和三国志,说说你们对三国和西晋的了解

请同学们阅读教材,了解西晋统一时间。

西晋统一

八王之乱

“八王之乱”是中国历史上最为严重的皇族内乱之一,当时社会经济遭到严重的破坏,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,使之后的中国进入五胡十六国(五胡乱华)时期。

五胡乱华,指在西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方汉人政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表,数目远非五个。

西晋灭亡后,出于避乱,晋朝皇室和北方黄河流域广大居民进入安定的长江流域,史称衣冠南渡。南渡导致了经济重心南移。

视野拓展:

衣冠南渡

二、东晋与南朝

请同学们阅读教材,归纳东晋和南朝起止时间

结合导学案,小组讨论什么是九品中正制?如何评价?

教师点拨:评价应从哪几个方面说?

第一次经济重心南移

1.请同学们结合所学知识,分析这一时期的山东山西,山指什么山?

2.四大经济区最富饶的应该是那个?为什么

农业

手工业

南北朝白瓷

概念阐述:请同学们分析导学案,何为灌钢法

商业:

同学们初中都学过辛弃疾的词:里面有云“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”,根据学案,元嘉是谁的年号?为什么他在为期间会出现“元嘉之治”

五胡十六国

北魏统一北方:

北魏(386年-534年)是北朝的第一个政权。由拓跋珪所建立,定都平城(今山西省大同市),早期国语鲜卑语,魏太和十七年(493年)开始将汉语定为国语。439年,统一华北。493年起迁都洛阳,皇帝改元姓。534年,分裂为东魏与西魏。东魏武定八年(550年),高洋废孝静帝,代东魏自立,建立北齐。西魏于恭帝三年被权臣宇文护逼迫禅位于其侄宇文觉,建立北周,北魏历史正式宣告结束。

知识拓展:国史之狱

北魏孝文帝改革

同学们思考一下:北魏孝文帝改革的原因和目的分别是什么?

社会矛盾和统治危机:阶级矛盾和民族矛盾激化

阶级矛盾尖锐

Ⅰ、宗主督护制严重影响了封建国家的赋税收入和徭役征发。

Ⅱ、赋税制度混乱,导致农民负担沉重。

冯太后与孝文帝深受汉族先进文化影响

(1)孝文帝即位:471年拓拔宏通过禅让即位

(2)冯太后(汉族)临朝听政

推动北魏学习汉族先进文化

督促孝文帝学习儒家经典

孝文帝亲政后不甘落后,锐意进取的精神

是改革成功的主观条件

缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

目的:

孝文帝改革内容

小组讨论:

阅读教材结合导学案,15分钟,分析孝文帝改革的内容主要在哪些方面?分条归纳

迁都原因:结合地理知识作答

平城 洛阳

地理位置

经济

政治

军事

历史

直接原因:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本原因:加强对中原地区的政治统治

改服装

首先改变衣着,命令人民改穿汉服,不得再穿胡服。《魏书?高祖纪下》云:「太和十八年……革衣服之制。」

改籍贯

迁居洛阳的鲜卑人,籍贯不得再称「代人」,须改称「河南洛阳人」,且死葬洛阳,不得回到北方落地归根,又「太和十九年……诏迁都之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。」这样一来便可绝代人故土之恋;反之,若不如此,鲜卑终无法成为中原士族。

均田制

是中国古代一项重要的土地制度,产生于北魏,北魏分裂出来的东魏西魏及继之后的北齐、北周以及隋唐都承袭了这一制度。随着地主经济的发展壮大,土地兼并也随之日益严重。武周末年均田制形同虚设;到了唐德宗建中元年(780年),均田制永远的退出了中国的历史舞台。

内容:阅读教材,归纳均田制内容

均田制的实行及内容

公元485年,北魏政府颁布均田令。将国家

控制的荒地分配给农民,农民则向政府交纳租

税,承担一定的徭役和兵役。

露田

男:40亩

女:20亩

桑田

男:20亩

麻田

男10亩

女5亩

禁

禁

国家所有

农民所有

性质:

均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益。

作用:

在一定程度上遏制了土地兼并,提高了农民生产的积极性,有利于国家征收赋税和徭役,促进了社会经济的发展。

前提:

政府掌握大批无主荒地

政府必须强大到能够辖制地方豪强

均田制的局限性

A、土地不均依然存在。(国家控制的土地有限)

B、随着人口的增多,人地矛盾突出。

C、政府剥削、掠夺农民的劳动力。

名词解释:班禄制(俸禄制)

宗主督护制

三长制

租调制

少数民族学习汉族经济政治制度和文化的一场封建化的过程。

1.性质:

(1)促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展。

(2)接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化。

(3)促进了民族大融合。加强了北魏对中原地区的统治; 为结束长期分裂重新走向统一奠定了基础。

2.作用:

北魏分裂,是指534年北魏分裂成东魏、西魏的事件。

北魏孝庄帝杀死权臣尔朱荣之后,北魏大乱,尔朱兆、尔朱世隆杀害孝庄帝,先后拥立元晔、元恭、元修做皇帝。混战的胜出者是高欢。534年,孝武帝元修与高欢关系决裂,逃到关中投奔宇文泰,高欢于是在邺城拥立元善见为皇帝,是为东魏。元修在年底被宇文泰所杀,宇文泰在长安立元宝炬为皇帝,是为西魏。东魏政权在高欢的控制中,550年,被高欢的儿子高洋建立北齐而取代;西魏政权在宇文泰的控制中,557年,被宇文泰的儿子宇文觉建立北周而取代。

北周---隋统一全国

关陇集团

部分学者提出的一个说法,将北魏时期主要籍贯位于陕西关中和甘肃陇山(或称为六盘山)周围的门阀军事势力称之为“关陇集团”。

北魏为了保障首都平城(今山西大同东北)的安全,在沿边地区也就是河北北部、内蒙古南部建立了六个军镇,合称六镇(武川镇就是其中之一)。初期六镇将士大部分是鲜卑贵族,还有一部分是汉人豪强,但后期汉人逐步成为主体。

到西魏时,完善了府兵制,在府兵的顶端设置八柱国、十二大将军。在当时战火纷飞的状态下,西魏是军政合一的,这八柱国、十二大将军都是出将入相,不光是军队的统帅,同时也是国家的领导核心,还是当时关中地区最显赫的二十大家族,各方面都处于社会的顶端。西魏、北周、隋、唐四代皇帝都出自这个集团,其中,西魏、北周和唐朝的始祖都曾是八柱国之一,而隋朝的始祖曾是十二大将军之一。

八柱国十二大将军

柱国,为春秋战国时楚国所设立,意为军队的高级统帅,两汉时取消,宇文泰再兴西魏时又重新设立。在西魏大统十六年以前柱国大将军这一称号共封给八个人,分别是:宇文泰、元欣、李虎、李弼、于谨、独孤信、赵贵、侯莫陈崇,当时号称“八柱国家” [11] [12] ,其中宇文泰总领诸军,而元欣为西魏皇族,兵权受到限制,剩下的六人每人统领两名大将军,即为府兵中的“十二大将军”。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进