苏教版八年级上物理教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):01声音是什么

文档属性

| 名称 | 苏教版八年级上物理教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):01声音是什么 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 170.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-21 17:18:07 | ||

图片预览

文档简介

声波的产生与传播

【学习目标】

1.知识声音是由物体的振动发生的;

2.知道声音的传播需要介质,声音在不同的介质中传播速度不同;

3.知道声音在空气中的传播速度,掌握利用声速的简答计算;

3.知道回声现象,掌握回声测距。

【要点梳理】

要点一、声波的产生和传播 1.声波:发声体的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。

2.声源:正在发声的物体叫做声源。

3.介质:能够传播声音的物质叫做介质,气体、液体、固体都是介质。

要点诠释:

1、声波实际是声源振动的信息和能量通过周围的物质(通常叫介质)传播开去。声波无法在真空中传播,这是由于真空中没有可以传播振动的物质,不能形成疏密状的声波。

2、声音是由物体的振动产生的。振动停止,发声也停止,但是不能说振动停止,声音也消失。因为振动停止,只是不再发声,但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

3.声音的传播需要介质,真空不能传声。

要点二、声速 回声

声速:声音在每秒内传播的距离叫声速,单位m/s,读作米每秒。15℃时空气中的声速是340m/s,平

常我们讲的声速,指的就是此值。

影响声速的因素:(1)介质的种类,一般情况下v固>v液>v气;

(2)温度,同种介质,温度越高,声速越大。

3、回声:声波在传播过程中遇到大的障碍物一部分被反射回来,便形成回声。

4、回声测距:测出从发声到接受到回声的时间,知道了声速利用公式,可以算出发声出到反射物间的距离。

要点诠释:

在空气中,一般温度每升高1℃声速大约增加0.6m/s。15℃的空气的声速为340m/s,实际生活中,

我们说的亚音速飞机、超音速飞机,就是指速度达不到340m/s和速度超过340m/s的飞机。

声波在传播过程中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波可能

进入障碍物,被障碍物吸收甚至穿过障碍物,如隔墙能听到相邻房间里的声音。不同障碍物对声波的吸收和反射能力不同。通常情况下坚硬光滑的表面反射声音的能力强。如:北京天坛的回音壁的光滑圆形墙壁能使声波发生多次反射;松软多孔的表面吸收声波的能力强,如音乐厅的蜂窝状天花板就是为了吸收声音。

3、人耳能分辨出回声和原声的条件是:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,即:声源到障碍物的距离大于17m。

4、声呐就是利用回声测量海水中目标物的位置的装置,如:用来测定鱼群、沉船和潜艇;探知海洋的深度,绘出水下数千米的地形图。

要点三、声波的接受——耳

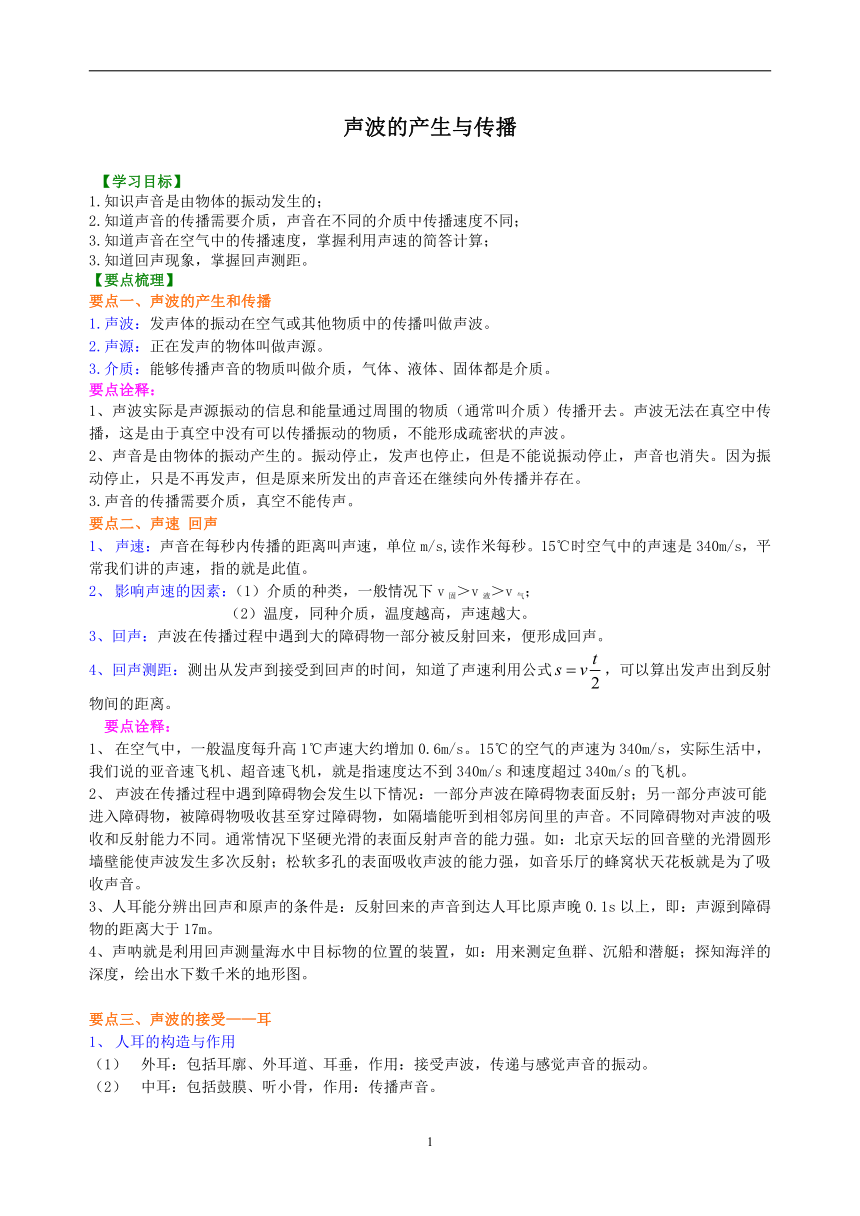

人耳的构造与作用

外耳:包括耳廓、外耳道、耳垂,作用:接受声波,传递与感觉声音的振动。

中耳:包括鼓膜、听小骨,作用:传播声音。

内耳:包括耳蜗、三条半规管,作用:感受声音信息,重要的平衡器。

人耳听到声音的过程

发声体发出声音→介质传声→耳朵听声。其中任何一个阶段被阻断,都将听不到声音。人耳听觉障碍如果是传导障碍,一般可用骨传导来帮助听到声音。如果是神经性耳聋,不易治愈。

要点诠释:

声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经。如:讲话时,声带的振动往往经过牙床、上下颌骨等骨头,传入内耳,引起听觉。

【典型例题】

类型一、声音的产生

1. (2019?江门二模)如图所示小华将正在发声的音叉触及面颊,而不直接观察音叉是否振动的原因是___________。当小华用手捂住正在发声的音叉后,小华___________(填“能”、或“不能”)听到音叉发出的声音,这是因为______________________。

【思路点拨】声音是由振动产生的,实验中可以利用“转化法”把微小的振动转化成容易感知的现象,进行实验探究。

【答案】音叉振动幅度小;不能;振动停止,发声就停止

【解析】小华将正在发声的音叉触及面颊,而不直接观察音叉是否振动的原因是音叉振动幅度小;当小华用手捂住正在发声的音叉后,小华不能听到音叉发出的声音,这是因为振动停止,发声就停止。

【总结升华】题目考查了声音是由振动产生的,有些振动是看不到的,我们就利用“转化法”来感知。如:说话时虽然看不到声带的振动,但是可以用手触摸声带来感觉,拍桌子时虽然看不到桌面在振动,但是可以在桌面上放细小的物理,观察到细小物体的振动。

举一反三: 【变式】如图所示,当敲响的音叉接触悬挂的小球时,音叉能把小球弹开。该实验证明了声音是由于物体 产生。

【答案】振动

类型二、声速

2.(多选)关于声音的传播,下面说法中正确的是( )

A.声音借助介质以波动形式传播

B.声音在真空中以很小的速度传播

C.声音在介质中传播的速度随温度降低而增大

D.声音在介质中的传播速度随着介质的不同而不同

【答案】AD

【解析】声音在传播过程中必须借助于介质,真空中没有传播声音的介质,故A对,B错;声音在不同介质中传播时传播速度是不同的,一般情况在固体中传播得最快,在气体中最慢,故D对;查表可知:声音在空气中的传播速度随温度升高而增大,故C不对。

【总结升华】题目主要考察了声音的传播需要介质,不同的介质中声音的传播速度不同,声音的传播速度还与温度有关,声音在真空中不能传播。

举一反三: 【变式】(2019?工业园区模拟)某同学在学习了“声音是什么”以后,总结出以下四点,其中错误的是( )

A. 声音是由物体振动产生的

B. 声音是一种波

C. 通常情况下,声音在空气中传播得最快

D. 声音具有能量

【答案】C

3. 甲、乙两个同学分别站在一根很长的为居民输送生活用水的自来水管的两端,如果甲用小铁锤敲一下水管,站在另一端的乙同学将会听到多次敲击声,则听到的敲击声次数为( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

【答案】C

【解析】声在不同介质中的传播速度不同,传播相同的距离所用的时间也就不同,水管、水、空气共有三种介质,因为自来水管较长,声音先后经过水管、水和空气传来,所以能听到三次声音。

【总结升华】问题情境中听到三次声的前提是水管足够长,如果太短,两次声音的时间间隔小于0.1s,人耳是分辨不出两声的,就可能只听到一次声音。

举一反三:

【变式1】甲同学把耳朵贴在长铁管的一端,乙同学在另一端敲一下铁管,甲同学听到两响声,这是因为 ( ) A.声音在空气中传播速度比在铁中的大 B.有回声 C.声音在空气中传播速度比在铁中的小 D.无法判断

【答案】C 【变式2】有一段长为18m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管一端,在另一端敲一下,能听到几次声音?(已知:声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5200m/s、1500m/s和340m/s。人耳能分清前后两次声音的时间间隔要大于0.1s)( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

【答案】A

【解析】声音在铁、水、空气中传播路程是18m所用的时间分别为: ; 。 由三次时间比较可以看出,时间间隔相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

类型三、回声

4.声音在海水中传播的速度约为1530m/s,为了开辟新航道,探测船的船底装有回声探测仪器,探测水下有无暗礁,如图所示,探测船发出的声音信号经0.6s被探测仪接收,求障碍物到探测船的距离。

【答案与解析】∵发出的声音信号0.6s后被探测仪器接收,声音信号从探测船到障碍物,然后返回探测船的时间是0.6S。 ∴超声波从船所在的位置到障碍物的时间: 障碍物到船的距离: 答:海底障碍物到探测船舱底的距离是459m。

【总结升华】题目是利用回声计算两地的距离,要注意回声是传过去,再返回来。所以时间是传过去的时间,或是返回来的时间。

举一反三: 【变式】下列问题属于回声定位的是( )

A.听到远处熟人的说话声 B.海豚通过收到的回声判断远处小鱼的位置和距离

C.通过闪电和雷声判断起雷的位置和距离 D.雷达截获敌机发出的雷达信号

【答案】B

类型四、声波的接受——耳

5. 属于神经性耳聋的是( )

A.耳蜗损伤 B.耳廓损伤 C.听小骨损伤 D.鼓膜损伤

【答案】A

【解析】耳蜗损伤是神经性耳聋,故A说法正确;耳廓损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故B说法不正确;听小骨损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故C说法不正确;耳膜损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故D说法不正确。

【总结升华】神经性耳聋是耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的神经损伤,不易治疗;非神经性耳聋是传导障碍,容易治疗。

举一反三: 【变式】助听器的工作原理是利用仪器( )

A.引起头骨、颌骨振动,传到听觉神经,引起听觉

D.产生声波直接作用在听觉神经引起听觉

C.产生超声波直接作用在听觉神经引起听觉

B.引起鼓膜振动,经过听小骨及其他组织传给听觉神经,引起听觉

【答案】A

【巩固练习】

一、选择

1.下列哪一种情况声音不能传播( )

A.在空气中 B.在水中 C.在地面以下 D.在太空中

2.声音从空气向水中传播的过程中,下列说法正确的是( )

A.声速变大 B.声速变小 C.声速不变 D.无法确定

3.(2019春?南京校级月考)下列现象中说明声音产生原因的是( )

A. 敲击音叉发声,与音叉接触着的乒乓球被弹开

B. 敲击一下长铁管的一端,在另一端的人先后听到两次打击声

C. 敲击打击乐器,发出不同的声音

D. 敲击水中的石块,岸上的人也能听到敲击声

4.下列关于声现象的说法中,错误的是( )

A.真空不能传声

B.15℃时空气中的声速是340m/s

C.声音在固体中比在空气中传播得慢

D.喇叭发音时,放在纸盆上的纸屑在上下跳动,说明振动发声

5. 关于人听觉的形成,下列说法正确的是( )

A.只要是人耳的听小骨断裂,人就会永远听不到声音

B.只要是人耳的鼓膜破裂,人就会永远听不到声音

C.若只是传导障碍,只要能将声音的振动传递给听觉神经,人也能听到声音

D.以上说法都不正确

6.(2019秋?岱岳区校级月考)在敲响大古钟时发现,停止了对大钟的撞击后,大钟“余音不止”,其原因是( )

A. 人的听觉发生“延长”

B. 是大钟的回声

C. 大钟仍在振动

D. 大钟虽停振动,但空气仍在振动

二、填空

7. 敲响一个音叉,则另一个音叉会弹起泡沫球,若把此装置在月球上进行,挂在左边音叉旁的那个泡沫塑料球 像图示那样弹起。(填“会”或“不会”)

8.(2019?庐阳区二模)自然界有一种会发出笑声的树,俗称为笑树,如图所示。这是因为它果实上面有许多小孔,经风一吹,壳里面的籽撞击壳壁, 使其发声。

9.在声波形成过程中,振动分子 (填“有”或“没有”)随声波向前移动。

10.在设计、建造电影院时,为了减少“回声”对观众听觉的干扰和影响,应尽量 四周墙壁对声音的反射(选填“增大”或“减少”),因此电影院内四周墙壁表面要采用 的材料 (选填“柔软多孔”或“坚硬光滑”)。

11.你知道吗?蛇是没有耳朵的。不过,如果蛇将头贴在地面上,头中的一块骨头就会接收到正在接近它的动物活动时发出的声音。由此可见,蛇是利用 去“倾听”敌人和猎物的;在很多电影院里,为了更好的体现影片的效果,往往在剧场的各个方位都装有大大小小的音箱,这样做的目的主要是利用 ,让观众感到声音来自四面八方,产生立体声效果。

12.运用声呐系统可以探测海洋深度,在与海平面垂直的方向上,声呐向海底发射超声波。如果经4s接收到来自海底的声波信号。则该处的海深为 m(海水中声速是1500m/s)。但是,超声波声呐却不能用于太空测距(比如地球与月球的距离)。这是因为 。

三、简答与计算

13. 阅读下列声速与气温有关的小短文: 气温影响空气的疏密程度,气温高,空气的疏密程度小,则声音传播时的速度就大,因而声速与气

温有关,由此产生声音不一定由声源沿直线传播的情况。晴天的中午地表温度迅速升高,地表附近的气

温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是

向上拐弯的。

那么试探究下列两种情景下声音的传播情况:

(1)赤日炎炎,穿越新疆罗布泊的沙漠或戈壁滩时,即使相距不太远的人也很难听清楚对方的大声喊叫,其中一个主要原因是声音传播时会向什么方向拐弯?原因是什么?

(2)我国古代诗人张继在《枫桥夜泊》中写到:“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,它说的是:在清

冷的深夜,姑苏城外寒山寺的钟声因传播的途径会向下方向拐弯而传到几里外的枫桥边,其原因是什么?

14. 某同学郊游时,遇到大雷阵雨。他注意到一道闪电过后,听到的是连续的“轰隆隆”的雷声。(空气中的声速是340m/s) (1)请你从此现象中提出一个物理问题; (2)他看到某次闪电时立即计时,经3s后才听到雷声,试计算该同学距闪电处多远? (3)声速与和传播介质、介质温度有关,声音在海水中的传播速度是1530m/s,某探测船利用声呐从海面处垂直向海底发射超声波,经0.6s接收到反射回来的声音信号。估算海底障碍物到海面的距离是多少?

15. 小明在玄武湖上的一艘游艇上向对面的古城墙上发出一个声音,而游艇此时以10?m/s的速度向城墙靠近,3s后他听到了回声,听到回声时小游艇距城墙的距离是多少?(V声=340?m/s)

【答案与解析】

一、选择

1.【答案】D

2.【答案】A

【解析】声音在不同介质中的传播速度不同,声音在水中传播速度比在空气中的传播速度快,所以声音从空气中向水中传播的过程中声速变大。

3. 【答案】A

4.【答案】C

【解析】声音的传播需要介质,真空不能传声,A选项正确,不符合题意;15℃时空气中的声速是340m/s;B选项正确,不符合题意;声音在固体中的传播速度大于在气体中的传播速度,C选项错误,符合题意;喇叭发音时,看到纸盆上的纸屑在上下跳动,这个现象说明喇叭发声时在振动,D选项正确,不符合题意。

5.【答案】C

【解析】人耳中的鼓膜、听小骨出现损伤,这只是传导性的障碍,只要能够将声音的振动通过骨传导(头骨、颌骨)传递给听觉神经,再传递给大脑,人就可以听到声音。

6.【答案】C

【解析】A、人的听觉不会发生“延长”现象;故A错误;B、回声是声音在传播过程中,遇到障碍物时,被障碍物反射的现象;停止对大钟的撞击后大钟“余音不止”,不是由于回声现象;故B错误;

C、虽停止对大钟的撞击后,大钟仍在振动;故出现“余音不止”现象;故C正确;

D、停止对大钟的撞击后,大钟不能立即停止振动(如同敲击音叉实验一样);激起的空气的振动是声波传播时导致的现象;故D错误;故选C。

二、填空

7.【答案】不会

【解析】当敲击右边的音叉时音叉会振动发声,但由于月球上没有空气,所以声音不能传播,故左边完全相同的音叉不会发声;所以悬挂在线上的泡沫塑料球不会获得能量后会弹开。

8.【答案】振动

【解析】声音是物体振动产生的,笑树之所以会“笑”,是因为它果实上面有许多小孔,经风一吹,壳里面的籽撞击壳壁,使其振动发声。

9.【答案】没有

10.【答案】减少;柔软多孔

【解析】电影院的墙壁采用柔软多孔的材料,主要是因为声音在反射时能量会相互抵消,从而减少四周墙壁对声音的反射,增强听众的收听效果。

11.【答案】骨传导,双耳效应。

【解析】蛇头中的一块骨头,它可以将声音进行传递,这就是“骨传导”;剧场内的音箱,就是通过将声音传递到人左右两只耳朵的时间不同,使人产生立体声的感觉,利用了双耳效应。

12.【答案】3000;真空不能传声

【解析】声音到达海底返回来的时间是2s,海底的深度为:;因为真空不能传声,所以超声波声呐不能用于太空测距。

三、简答与计算

13.【答案】(1)声音传播时会向上拐弯。因为地表附近的气温较上层的气温高,声音在空气中传播时总爱拣温度低的路径,所以人的说话声会拐向高空,其结果就是相距不太远的人也听不清对方的喊叫声了。 (2)深夜空气温度较地表温度高,即寺内温度高而枫桥河畔的温度较低.由于声音在空气中传播时总爱拣温度低的路径,所以寺内的钟声会偏向地表,沿地表传向数里外的枫桥河畔。

【解析】这是一道探索性试题,解答此类题时要灵活运用物理知识解释试题呈现的问题。探索性试题十分注意对学生探索能力的考查,主要包括:提出问题的能力,猜想与假设能力,选择研究方法的能力,分析和推理问题的能力,数据处理能力以及应用知识解决问题的实际应用能力等。

14.【答案】(1)光速比声速快些吗 (2)1020m (3)459m

【解析】(1)人先看到闪电,后听到雷声,说明光速比声速快声音传播的速度也不是固定的,它和传播介质有关,在固体中传播速度较快,在液体中次之,在气体中速度最慢。同时,声音传播速度与温度有关,温度越高,传播速度越快。

(2)已知:t=3s,V空气=340m/s 求:S= 解: 答:该同学距闪电处1020m

(3)已知:V海水=1530m/s,t=0.6s 求:S1= 解:声音通过的路程为 ∴海底到障碍物的距离是。 答:海底障碍物到海面的距离是459m。

15.【答案与解析】

3s后小游艇行驶的路程为 3s后声音传播的路程为, 小游艇开始发声时离城墙的距离为 听到回声时小游艇距城墙的距离为:L=525m-30m=495m。 答:听到回声时小游艇距城墙的距离为495m。

【学习目标】

1.知识声音是由物体的振动发生的;

2.知道声音的传播需要介质,声音在不同的介质中传播速度不同;

3.知道声音在空气中的传播速度,掌握利用声速的简答计算;

3.知道回声现象,掌握回声测距。

【要点梳理】

要点一、声波的产生和传播 1.声波:发声体的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。

2.声源:正在发声的物体叫做声源。

3.介质:能够传播声音的物质叫做介质,气体、液体、固体都是介质。

要点诠释:

1、声波实际是声源振动的信息和能量通过周围的物质(通常叫介质)传播开去。声波无法在真空中传播,这是由于真空中没有可以传播振动的物质,不能形成疏密状的声波。

2、声音是由物体的振动产生的。振动停止,发声也停止,但是不能说振动停止,声音也消失。因为振动停止,只是不再发声,但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

3.声音的传播需要介质,真空不能传声。

要点二、声速 回声

声速:声音在每秒内传播的距离叫声速,单位m/s,读作米每秒。15℃时空气中的声速是340m/s,平

常我们讲的声速,指的就是此值。

影响声速的因素:(1)介质的种类,一般情况下v固>v液>v气;

(2)温度,同种介质,温度越高,声速越大。

3、回声:声波在传播过程中遇到大的障碍物一部分被反射回来,便形成回声。

4、回声测距:测出从发声到接受到回声的时间,知道了声速利用公式,可以算出发声出到反射物间的距离。

要点诠释:

在空气中,一般温度每升高1℃声速大约增加0.6m/s。15℃的空气的声速为340m/s,实际生活中,

我们说的亚音速飞机、超音速飞机,就是指速度达不到340m/s和速度超过340m/s的飞机。

声波在传播过程中遇到障碍物会发生以下情况:一部分声波在障碍物表面反射;另一部分声波可能

进入障碍物,被障碍物吸收甚至穿过障碍物,如隔墙能听到相邻房间里的声音。不同障碍物对声波的吸收和反射能力不同。通常情况下坚硬光滑的表面反射声音的能力强。如:北京天坛的回音壁的光滑圆形墙壁能使声波发生多次反射;松软多孔的表面吸收声波的能力强,如音乐厅的蜂窝状天花板就是为了吸收声音。

3、人耳能分辨出回声和原声的条件是:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,即:声源到障碍物的距离大于17m。

4、声呐就是利用回声测量海水中目标物的位置的装置,如:用来测定鱼群、沉船和潜艇;探知海洋的深度,绘出水下数千米的地形图。

要点三、声波的接受——耳

人耳的构造与作用

外耳:包括耳廓、外耳道、耳垂,作用:接受声波,传递与感觉声音的振动。

中耳:包括鼓膜、听小骨,作用:传播声音。

内耳:包括耳蜗、三条半规管,作用:感受声音信息,重要的平衡器。

人耳听到声音的过程

发声体发出声音→介质传声→耳朵听声。其中任何一个阶段被阻断,都将听不到声音。人耳听觉障碍如果是传导障碍,一般可用骨传导来帮助听到声音。如果是神经性耳聋,不易治愈。

要点诠释:

声音可以通过头骨、颌骨传到听觉神经。如:讲话时,声带的振动往往经过牙床、上下颌骨等骨头,传入内耳,引起听觉。

【典型例题】

类型一、声音的产生

1. (2019?江门二模)如图所示小华将正在发声的音叉触及面颊,而不直接观察音叉是否振动的原因是___________。当小华用手捂住正在发声的音叉后,小华___________(填“能”、或“不能”)听到音叉发出的声音,这是因为______________________。

【思路点拨】声音是由振动产生的,实验中可以利用“转化法”把微小的振动转化成容易感知的现象,进行实验探究。

【答案】音叉振动幅度小;不能;振动停止,发声就停止

【解析】小华将正在发声的音叉触及面颊,而不直接观察音叉是否振动的原因是音叉振动幅度小;当小华用手捂住正在发声的音叉后,小华不能听到音叉发出的声音,这是因为振动停止,发声就停止。

【总结升华】题目考查了声音是由振动产生的,有些振动是看不到的,我们就利用“转化法”来感知。如:说话时虽然看不到声带的振动,但是可以用手触摸声带来感觉,拍桌子时虽然看不到桌面在振动,但是可以在桌面上放细小的物理,观察到细小物体的振动。

举一反三: 【变式】如图所示,当敲响的音叉接触悬挂的小球时,音叉能把小球弹开。该实验证明了声音是由于物体 产生。

【答案】振动

类型二、声速

2.(多选)关于声音的传播,下面说法中正确的是( )

A.声音借助介质以波动形式传播

B.声音在真空中以很小的速度传播

C.声音在介质中传播的速度随温度降低而增大

D.声音在介质中的传播速度随着介质的不同而不同

【答案】AD

【解析】声音在传播过程中必须借助于介质,真空中没有传播声音的介质,故A对,B错;声音在不同介质中传播时传播速度是不同的,一般情况在固体中传播得最快,在气体中最慢,故D对;查表可知:声音在空气中的传播速度随温度升高而增大,故C不对。

【总结升华】题目主要考察了声音的传播需要介质,不同的介质中声音的传播速度不同,声音的传播速度还与温度有关,声音在真空中不能传播。

举一反三: 【变式】(2019?工业园区模拟)某同学在学习了“声音是什么”以后,总结出以下四点,其中错误的是( )

A. 声音是由物体振动产生的

B. 声音是一种波

C. 通常情况下,声音在空气中传播得最快

D. 声音具有能量

【答案】C

3. 甲、乙两个同学分别站在一根很长的为居民输送生活用水的自来水管的两端,如果甲用小铁锤敲一下水管,站在另一端的乙同学将会听到多次敲击声,则听到的敲击声次数为( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

【答案】C

【解析】声在不同介质中的传播速度不同,传播相同的距离所用的时间也就不同,水管、水、空气共有三种介质,因为自来水管较长,声音先后经过水管、水和空气传来,所以能听到三次声音。

【总结升华】问题情境中听到三次声的前提是水管足够长,如果太短,两次声音的时间间隔小于0.1s,人耳是分辨不出两声的,就可能只听到一次声音。

举一反三:

【变式1】甲同学把耳朵贴在长铁管的一端,乙同学在另一端敲一下铁管,甲同学听到两响声,这是因为 ( ) A.声音在空气中传播速度比在铁中的大 B.有回声 C.声音在空气中传播速度比在铁中的小 D.无法判断

【答案】C 【变式2】有一段长为18m的装满水的铁管,将耳朵贴在装满水的铁管一端,在另一端敲一下,能听到几次声音?(已知:声音在铁、水和空气中的传播速度依次为5200m/s、1500m/s和340m/s。人耳能分清前后两次声音的时间间隔要大于0.1s)( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

【答案】A

【解析】声音在铁、水、空气中传播路程是18m所用的时间分别为: ; 。 由三次时间比较可以看出,时间间隔相差不到0.1s,所以人耳是分辨不出来的,只能听到混在一起的一次声音。

类型三、回声

4.声音在海水中传播的速度约为1530m/s,为了开辟新航道,探测船的船底装有回声探测仪器,探测水下有无暗礁,如图所示,探测船发出的声音信号经0.6s被探测仪接收,求障碍物到探测船的距离。

【答案与解析】∵发出的声音信号0.6s后被探测仪器接收,声音信号从探测船到障碍物,然后返回探测船的时间是0.6S。 ∴超声波从船所在的位置到障碍物的时间: 障碍物到船的距离: 答:海底障碍物到探测船舱底的距离是459m。

【总结升华】题目是利用回声计算两地的距离,要注意回声是传过去,再返回来。所以时间是传过去的时间,或是返回来的时间。

举一反三: 【变式】下列问题属于回声定位的是( )

A.听到远处熟人的说话声 B.海豚通过收到的回声判断远处小鱼的位置和距离

C.通过闪电和雷声判断起雷的位置和距离 D.雷达截获敌机发出的雷达信号

【答案】B

类型四、声波的接受——耳

5. 属于神经性耳聋的是( )

A.耳蜗损伤 B.耳廓损伤 C.听小骨损伤 D.鼓膜损伤

【答案】A

【解析】耳蜗损伤是神经性耳聋,故A说法正确;耳廓损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故B说法不正确;听小骨损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故C说法不正确;耳膜损伤是传导障碍是非神经性耳聋,故D说法不正确。

【总结升华】神经性耳聋是耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的神经损伤,不易治疗;非神经性耳聋是传导障碍,容易治疗。

举一反三: 【变式】助听器的工作原理是利用仪器( )

A.引起头骨、颌骨振动,传到听觉神经,引起听觉

D.产生声波直接作用在听觉神经引起听觉

C.产生超声波直接作用在听觉神经引起听觉

B.引起鼓膜振动,经过听小骨及其他组织传给听觉神经,引起听觉

【答案】A

【巩固练习】

一、选择

1.下列哪一种情况声音不能传播( )

A.在空气中 B.在水中 C.在地面以下 D.在太空中

2.声音从空气向水中传播的过程中,下列说法正确的是( )

A.声速变大 B.声速变小 C.声速不变 D.无法确定

3.(2019春?南京校级月考)下列现象中说明声音产生原因的是( )

A. 敲击音叉发声,与音叉接触着的乒乓球被弹开

B. 敲击一下长铁管的一端,在另一端的人先后听到两次打击声

C. 敲击打击乐器,发出不同的声音

D. 敲击水中的石块,岸上的人也能听到敲击声

4.下列关于声现象的说法中,错误的是( )

A.真空不能传声

B.15℃时空气中的声速是340m/s

C.声音在固体中比在空气中传播得慢

D.喇叭发音时,放在纸盆上的纸屑在上下跳动,说明振动发声

5. 关于人听觉的形成,下列说法正确的是( )

A.只要是人耳的听小骨断裂,人就会永远听不到声音

B.只要是人耳的鼓膜破裂,人就会永远听不到声音

C.若只是传导障碍,只要能将声音的振动传递给听觉神经,人也能听到声音

D.以上说法都不正确

6.(2019秋?岱岳区校级月考)在敲响大古钟时发现,停止了对大钟的撞击后,大钟“余音不止”,其原因是( )

A. 人的听觉发生“延长”

B. 是大钟的回声

C. 大钟仍在振动

D. 大钟虽停振动,但空气仍在振动

二、填空

7. 敲响一个音叉,则另一个音叉会弹起泡沫球,若把此装置在月球上进行,挂在左边音叉旁的那个泡沫塑料球 像图示那样弹起。(填“会”或“不会”)

8.(2019?庐阳区二模)自然界有一种会发出笑声的树,俗称为笑树,如图所示。这是因为它果实上面有许多小孔,经风一吹,壳里面的籽撞击壳壁, 使其发声。

9.在声波形成过程中,振动分子 (填“有”或“没有”)随声波向前移动。

10.在设计、建造电影院时,为了减少“回声”对观众听觉的干扰和影响,应尽量 四周墙壁对声音的反射(选填“增大”或“减少”),因此电影院内四周墙壁表面要采用 的材料 (选填“柔软多孔”或“坚硬光滑”)。

11.你知道吗?蛇是没有耳朵的。不过,如果蛇将头贴在地面上,头中的一块骨头就会接收到正在接近它的动物活动时发出的声音。由此可见,蛇是利用 去“倾听”敌人和猎物的;在很多电影院里,为了更好的体现影片的效果,往往在剧场的各个方位都装有大大小小的音箱,这样做的目的主要是利用 ,让观众感到声音来自四面八方,产生立体声效果。

12.运用声呐系统可以探测海洋深度,在与海平面垂直的方向上,声呐向海底发射超声波。如果经4s接收到来自海底的声波信号。则该处的海深为 m(海水中声速是1500m/s)。但是,超声波声呐却不能用于太空测距(比如地球与月球的距离)。这是因为 。

三、简答与计算

13. 阅读下列声速与气温有关的小短文: 气温影响空气的疏密程度,气温高,空气的疏密程度小,则声音传播时的速度就大,因而声速与气

温有关,由此产生声音不一定由声源沿直线传播的情况。晴天的中午地表温度迅速升高,地表附近的气

温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是

向上拐弯的。

那么试探究下列两种情景下声音的传播情况:

(1)赤日炎炎,穿越新疆罗布泊的沙漠或戈壁滩时,即使相距不太远的人也很难听清楚对方的大声喊叫,其中一个主要原因是声音传播时会向什么方向拐弯?原因是什么?

(2)我国古代诗人张继在《枫桥夜泊》中写到:“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,它说的是:在清

冷的深夜,姑苏城外寒山寺的钟声因传播的途径会向下方向拐弯而传到几里外的枫桥边,其原因是什么?

14. 某同学郊游时,遇到大雷阵雨。他注意到一道闪电过后,听到的是连续的“轰隆隆”的雷声。(空气中的声速是340m/s) (1)请你从此现象中提出一个物理问题; (2)他看到某次闪电时立即计时,经3s后才听到雷声,试计算该同学距闪电处多远? (3)声速与和传播介质、介质温度有关,声音在海水中的传播速度是1530m/s,某探测船利用声呐从海面处垂直向海底发射超声波,经0.6s接收到反射回来的声音信号。估算海底障碍物到海面的距离是多少?

15. 小明在玄武湖上的一艘游艇上向对面的古城墙上发出一个声音,而游艇此时以10?m/s的速度向城墙靠近,3s后他听到了回声,听到回声时小游艇距城墙的距离是多少?(V声=340?m/s)

【答案与解析】

一、选择

1.【答案】D

2.【答案】A

【解析】声音在不同介质中的传播速度不同,声音在水中传播速度比在空气中的传播速度快,所以声音从空气中向水中传播的过程中声速变大。

3. 【答案】A

4.【答案】C

【解析】声音的传播需要介质,真空不能传声,A选项正确,不符合题意;15℃时空气中的声速是340m/s;B选项正确,不符合题意;声音在固体中的传播速度大于在气体中的传播速度,C选项错误,符合题意;喇叭发音时,看到纸盆上的纸屑在上下跳动,这个现象说明喇叭发声时在振动,D选项正确,不符合题意。

5.【答案】C

【解析】人耳中的鼓膜、听小骨出现损伤,这只是传导性的障碍,只要能够将声音的振动通过骨传导(头骨、颌骨)传递给听觉神经,再传递给大脑,人就可以听到声音。

6.【答案】C

【解析】A、人的听觉不会发生“延长”现象;故A错误;B、回声是声音在传播过程中,遇到障碍物时,被障碍物反射的现象;停止对大钟的撞击后大钟“余音不止”,不是由于回声现象;故B错误;

C、虽停止对大钟的撞击后,大钟仍在振动;故出现“余音不止”现象;故C正确;

D、停止对大钟的撞击后,大钟不能立即停止振动(如同敲击音叉实验一样);激起的空气的振动是声波传播时导致的现象;故D错误;故选C。

二、填空

7.【答案】不会

【解析】当敲击右边的音叉时音叉会振动发声,但由于月球上没有空气,所以声音不能传播,故左边完全相同的音叉不会发声;所以悬挂在线上的泡沫塑料球不会获得能量后会弹开。

8.【答案】振动

【解析】声音是物体振动产生的,笑树之所以会“笑”,是因为它果实上面有许多小孔,经风一吹,壳里面的籽撞击壳壁,使其振动发声。

9.【答案】没有

10.【答案】减少;柔软多孔

【解析】电影院的墙壁采用柔软多孔的材料,主要是因为声音在反射时能量会相互抵消,从而减少四周墙壁对声音的反射,增强听众的收听效果。

11.【答案】骨传导,双耳效应。

【解析】蛇头中的一块骨头,它可以将声音进行传递,这就是“骨传导”;剧场内的音箱,就是通过将声音传递到人左右两只耳朵的时间不同,使人产生立体声的感觉,利用了双耳效应。

12.【答案】3000;真空不能传声

【解析】声音到达海底返回来的时间是2s,海底的深度为:;因为真空不能传声,所以超声波声呐不能用于太空测距。

三、简答与计算

13.【答案】(1)声音传播时会向上拐弯。因为地表附近的气温较上层的气温高,声音在空气中传播时总爱拣温度低的路径,所以人的说话声会拐向高空,其结果就是相距不太远的人也听不清对方的喊叫声了。 (2)深夜空气温度较地表温度高,即寺内温度高而枫桥河畔的温度较低.由于声音在空气中传播时总爱拣温度低的路径,所以寺内的钟声会偏向地表,沿地表传向数里外的枫桥河畔。

【解析】这是一道探索性试题,解答此类题时要灵活运用物理知识解释试题呈现的问题。探索性试题十分注意对学生探索能力的考查,主要包括:提出问题的能力,猜想与假设能力,选择研究方法的能力,分析和推理问题的能力,数据处理能力以及应用知识解决问题的实际应用能力等。

14.【答案】(1)光速比声速快些吗 (2)1020m (3)459m

【解析】(1)人先看到闪电,后听到雷声,说明光速比声速快声音传播的速度也不是固定的,它和传播介质有关,在固体中传播速度较快,在液体中次之,在气体中速度最慢。同时,声音传播速度与温度有关,温度越高,传播速度越快。

(2)已知:t=3s,V空气=340m/s 求:S= 解: 答:该同学距闪电处1020m

(3)已知:V海水=1530m/s,t=0.6s 求:S1= 解:声音通过的路程为 ∴海底到障碍物的距离是。 答:海底障碍物到海面的距离是459m。

15.【答案与解析】

3s后小游艇行驶的路程为 3s后声音传播的路程为, 小游艇开始发声时离城墙的距离为 听到回声时小游艇距城墙的距离为:L=525m-30m=495m。 答:听到回声时小游艇距城墙的距离为495m。

同课章节目录