沪教版九上化学 5.4基础实验4 常见金属的性质 教案

文档属性

| 名称 | 沪教版九上化学 5.4基础实验4 常见金属的性质 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-21 10:26:33 | ||

图片预览

文档简介

基础实验4 常见金属的性质教学设计

?

学科

化学

课题

常见金属的性质

课时

第1课

时间

?

编制

?

案

例

背

景

教材分析

本节课让学生通过对比实验了解金属的物理性质和化学性质,逐渐引导学生进一步掌握实验的操作技能,有利于激发学生的联系生活、观察生活的意识和探究意识,在应用、实践中深化知识理解。

学情分析

学生熟悉化学实验操作方法有一定了解,但对实际操作过程中的注意事项缺乏深入关注,对不同金属不同性质有初步的认识,但仍然需要结合实物和实验来增强理解。

教

学

目

标

知识技能

1.知道科学探究可以通过实验等多种途径进行。

2. 锻炼探究问题的能力,了解常见金属的性质。

3.帮助学生学会合作、归纳、总结的能力。

过程方法

通过实验探究,学习并学会一些实验基本操作技能。

情感价值

1. 通过对化学的研究过程产生探究的强烈欲望。

2. 培养严肃认真的科学态度。

教学策略

运用实验法、归纳法。

教学器材

仪器:酒精灯、坩埚钳、石棉网、烧杯、试管、砂纸、干电池、小电珠、导线、棉球

药品:镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片、稀硫酸、食盐水、生石灰、蒸馏水

教学重点

1.化学实验室安全规则 。

2.了解常见金属的化学性质。

教学难点

1. 了解常见金属的化学性质。

2. 实验过程的描述

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图

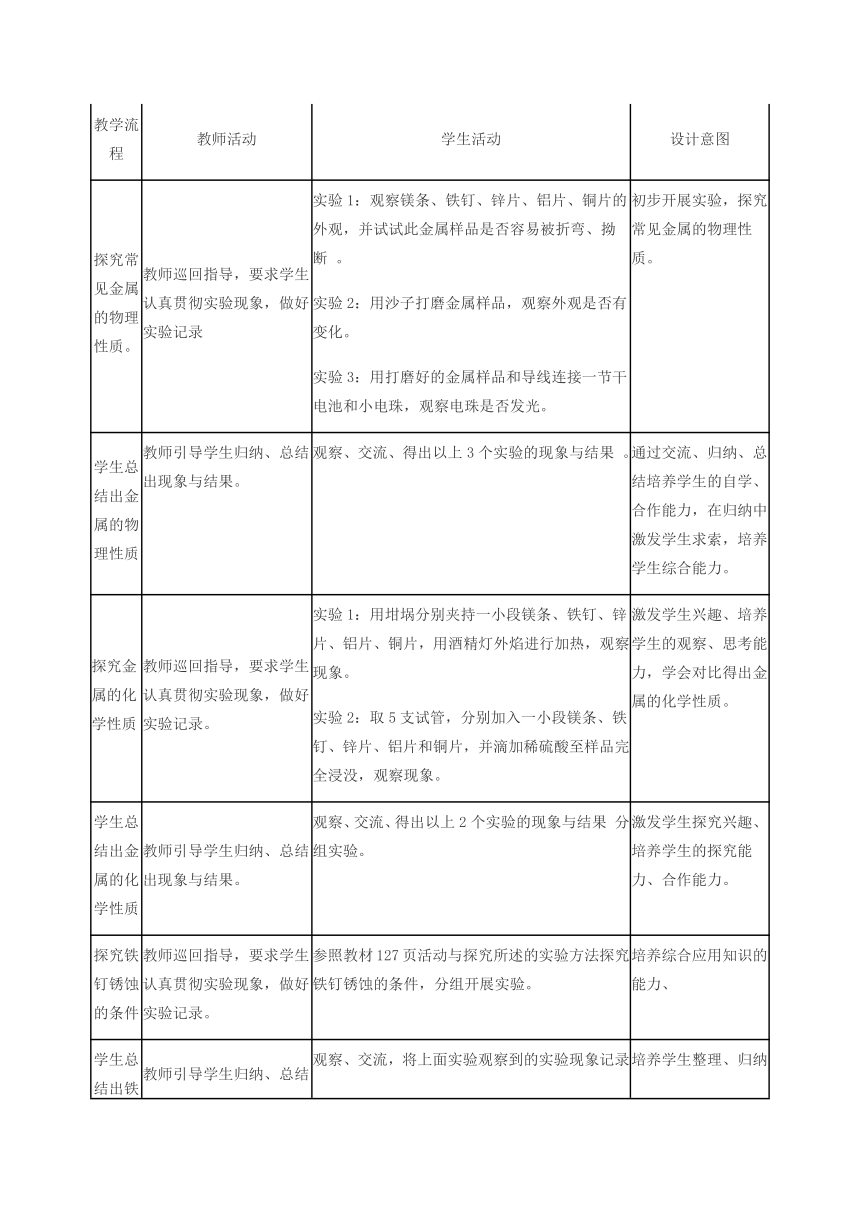

探究常见金属的物理性质。

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录

实验1:观察镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片的外观,并试试此金属样品是否容易被折弯、拗断 。

实验2:用沙子打磨金属样品,观察外观是否有变化。

实验3:用打磨好的金属样品和导线连接一节干电池和小电珠,观察电珠是否发光。

初步开展实验,探究常见金属的物理性质。

学生总结出金属的物理性质

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流、得出以上3个实验的现象与结果 。

通过交流、归纳、总结培养学生的自学、合作能力,在归纳中激发学生求索,培养学生综合能力。

探究金属的化学性质

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录。

实验1:用坩埚分别夹持一小段镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片,用酒精灯外焰进行加热,观察现象。

实验2:取5支试管,分别加入一小段镁条、铁钉、锌片、铝片和铜片,并滴加稀硫酸至样品完全浸没,观察现象。

激发学生兴趣、培养学生的观察、思考能力,学会对比得出金属的化学性质。

学生总结出金属的化学性质

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流、得出以上2个实验的现象与结果 分组实验。

激发学生探究兴趣、培养学生的探究能力、合作能力。

探究铁钉锈蚀的条件

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录。

参照教材127页活动与探究所述的实验方法探究铁钉锈蚀的条件,分组开展实验。

培养综合应用知识的能力、

学生总结出铁钉锈蚀的条件

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流,将上面实验观察到的实验现象记录在表格中,归纳使铁钉发生锈蚀的主要因素。

回顾课堂知识,小组交流,相互检查和竞争。

培养学生整理、归纳知识的能力。

问题讨论

教师引导学生归纳、总结。

学生根据实验结论,进一步讨论书本134页“问题讨论”中的3个问题,并得出结论,同时运用所得结论对日常生活中防止金属的锈蚀的措施提出建议。

进一步培养学生归纳、运用知识的能力。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

教

学

反

思

本课是第五章中的一节实验课,对于教学设计后的具体反思如下:

一、设计理念比较科学:

1.体现了“化学是一门以实验为基础的科学”的理念

本课设计为实验探究课,应用建构主义支架式的教学模式,面向全体学生,着重培养学生的创新精神、实践分析能力和合作交流能力,极改变了学生被动接受的传统教学模式。

本课由学生通过对比进行实验、观察总结出常见金属的物理、化学性质,得出铁钉生锈的主要原因,并联系生活中防锈的方法。符合学生认知特点,赢得学生情感认同,激发并保持学生的学习兴趣,也为科学探究的提出问题创设情景。

2.体现了“以学生发展为本”的理念

在进行课堂教学设计时,能从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维教学目标着手,组织教学内容和教学过程。

如:铁钉生锈联系生活中防锈措施,引入生活中常见生活场景,在学生感觉亲切的同时,鼓励学生根据已有经验,引发新的思考,进一步考虑废弃金属的污染、回收、利用。

3.体现了合作学习的要素

本节课通过学生分组实验开展较为有效的探究式学习外,小组和团队的合作学习也得以较好地体现。学生在完成学习任务时有明确分工,相互支持,相互配合,并促进互动。在实验方案的设计、实验现象、结果的收集和实验结论的交流评估过程中,合作学习的要素得以明显体现,学生的能力得以提高,思维得以发展,学生感受到了合作学习的快乐。

二、教学处理比较自如:

一是教学方法多样:在实际的操作中应用观察法、实验法、分析法、归纳法等多种方法,积极的引导学生自己动手、设计、交流,使得课堂收到了很好的教学效果。二是探究环节重点突出。课堂上的探究实验中并没有完整体现科学探究的所有要素,而是重点突出了设计方案等几个环节。使得学生有充足的时间积极思考、合作探究,在不断的思想碰撞中完成探究过程,更重要的是让学生在探究的过程中培养数据的收集整理能力、合作交流能力、使用器材、实验操作的能力,从而最大限度的锻炼学生的思维方式和综合能力。整堂课的设计和教学立足学生的原有基础,充分考虑学生的发展水平,既注重基础知识的获得和巩固,又注重学习方式的转变,体现了新课程的要求。

三、角色定位合理,教学效果较好:

一是本人角色定位准确,在教学中将自己定位为:组织者、引导者和学生学习的合作者。二是学生的主体地位比较突出,课堂上学生的主体思维时空较大,活动丰富有效,学生个体能不同程度地得到了锻炼,学生参与课堂活动的积极性高涨。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

学科

化学

课题

常见金属的性质

课时

第1课

时间

?

编制

?

案

例

背

景

教材分析

本节课让学生通过对比实验了解金属的物理性质和化学性质,逐渐引导学生进一步掌握实验的操作技能,有利于激发学生的联系生活、观察生活的意识和探究意识,在应用、实践中深化知识理解。

学情分析

学生熟悉化学实验操作方法有一定了解,但对实际操作过程中的注意事项缺乏深入关注,对不同金属不同性质有初步的认识,但仍然需要结合实物和实验来增强理解。

教

学

目

标

知识技能

1.知道科学探究可以通过实验等多种途径进行。

2. 锻炼探究问题的能力,了解常见金属的性质。

3.帮助学生学会合作、归纳、总结的能力。

过程方法

通过实验探究,学习并学会一些实验基本操作技能。

情感价值

1. 通过对化学的研究过程产生探究的强烈欲望。

2. 培养严肃认真的科学态度。

教学策略

运用实验法、归纳法。

教学器材

仪器:酒精灯、坩埚钳、石棉网、烧杯、试管、砂纸、干电池、小电珠、导线、棉球

药品:镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片、稀硫酸、食盐水、生石灰、蒸馏水

教学重点

1.化学实验室安全规则 。

2.了解常见金属的化学性质。

教学难点

1. 了解常见金属的化学性质。

2. 实验过程的描述

教学流程

教师活动

学生活动

设计意图

探究常见金属的物理性质。

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录

实验1:观察镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片的外观,并试试此金属样品是否容易被折弯、拗断 。

实验2:用沙子打磨金属样品,观察外观是否有变化。

实验3:用打磨好的金属样品和导线连接一节干电池和小电珠,观察电珠是否发光。

初步开展实验,探究常见金属的物理性质。

学生总结出金属的物理性质

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流、得出以上3个实验的现象与结果 。

通过交流、归纳、总结培养学生的自学、合作能力,在归纳中激发学生求索,培养学生综合能力。

探究金属的化学性质

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录。

实验1:用坩埚分别夹持一小段镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片,用酒精灯外焰进行加热,观察现象。

实验2:取5支试管,分别加入一小段镁条、铁钉、锌片、铝片和铜片,并滴加稀硫酸至样品完全浸没,观察现象。

激发学生兴趣、培养学生的观察、思考能力,学会对比得出金属的化学性质。

学生总结出金属的化学性质

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流、得出以上2个实验的现象与结果 分组实验。

激发学生探究兴趣、培养学生的探究能力、合作能力。

探究铁钉锈蚀的条件

教师巡回指导,要求学生认真贯彻实验现象,做好实验记录。

参照教材127页活动与探究所述的实验方法探究铁钉锈蚀的条件,分组开展实验。

培养综合应用知识的能力、

学生总结出铁钉锈蚀的条件

教师引导学生归纳、总结出现象与结果。

观察、交流,将上面实验观察到的实验现象记录在表格中,归纳使铁钉发生锈蚀的主要因素。

回顾课堂知识,小组交流,相互检查和竞争。

培养学生整理、归纳知识的能力。

问题讨论

教师引导学生归纳、总结。

学生根据实验结论,进一步讨论书本134页“问题讨论”中的3个问题,并得出结论,同时运用所得结论对日常生活中防止金属的锈蚀的措施提出建议。

进一步培养学生归纳、运用知识的能力。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

教

学

反

思

本课是第五章中的一节实验课,对于教学设计后的具体反思如下:

一、设计理念比较科学:

1.体现了“化学是一门以实验为基础的科学”的理念

本课设计为实验探究课,应用建构主义支架式的教学模式,面向全体学生,着重培养学生的创新精神、实践分析能力和合作交流能力,极改变了学生被动接受的传统教学模式。

本课由学生通过对比进行实验、观察总结出常见金属的物理、化学性质,得出铁钉生锈的主要原因,并联系生活中防锈的方法。符合学生认知特点,赢得学生情感认同,激发并保持学生的学习兴趣,也为科学探究的提出问题创设情景。

2.体现了“以学生发展为本”的理念

在进行课堂教学设计时,能从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的三维教学目标着手,组织教学内容和教学过程。

如:铁钉生锈联系生活中防锈措施,引入生活中常见生活场景,在学生感觉亲切的同时,鼓励学生根据已有经验,引发新的思考,进一步考虑废弃金属的污染、回收、利用。

3.体现了合作学习的要素

本节课通过学生分组实验开展较为有效的探究式学习外,小组和团队的合作学习也得以较好地体现。学生在完成学习任务时有明确分工,相互支持,相互配合,并促进互动。在实验方案的设计、实验现象、结果的收集和实验结论的交流评估过程中,合作学习的要素得以明显体现,学生的能力得以提高,思维得以发展,学生感受到了合作学习的快乐。

二、教学处理比较自如:

一是教学方法多样:在实际的操作中应用观察法、实验法、分析法、归纳法等多种方法,积极的引导学生自己动手、设计、交流,使得课堂收到了很好的教学效果。二是探究环节重点突出。课堂上的探究实验中并没有完整体现科学探究的所有要素,而是重点突出了设计方案等几个环节。使得学生有充足的时间积极思考、合作探究,在不断的思想碰撞中完成探究过程,更重要的是让学生在探究的过程中培养数据的收集整理能力、合作交流能力、使用器材、实验操作的能力,从而最大限度的锻炼学生的思维方式和综合能力。整堂课的设计和教学立足学生的原有基础,充分考虑学生的发展水平,既注重基础知识的获得和巩固,又注重学习方式的转变,体现了新课程的要求。

三、角色定位合理,教学效果较好:

一是本人角色定位准确,在教学中将自己定位为:组织者、引导者和学生学习的合作者。二是学生的主体地位比较突出,课堂上学生的主体思维时空较大,活动丰富有效,学生个体能不同程度地得到了锻炼,学生参与课堂活动的积极性高涨。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质