冀少版八上生物 3.3.3光合作用的场所 教案

文档属性

| 名称 | 冀少版八上生物 3.3.3光合作用的场所 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-20 09:06:36 | ||

图片预览

文档简介

光合作用的场所 教学设计

教学设计思想

本节课主要通过尝试制作叶的临时装片和资料分析获得光合作用的主要场所。在去观察叶片的结构,更好的理解叶片的结构和功能相适应的地方。

教学目标

(一)知识目标

1.概述叶片的结构,解释其与光合作用相适应的功能。

2.分析得出光合作用的概念,并写出反应方程式。

3.应用光合作用的有关知识,对日常生产、生活中植物种植、栽培等进行解释或改进。

(二)能力目标

模仿制作叶的临时装片,运用显微镜,尝试观察叶片的各部分结构。

(三)情感目标

初步明确从现象到本质的科学的思维方式。

学情分析

《光合作用的场所》的教学,目标是使学生认识绿色植物叶片的结构和功能,了解叶绿体是光合作用的场所。教材安排了“观察叶片的结构”实验。为学生创设了充分地探究、发现、思考、交流的空间。在设计这节课时,教师应该把握实验的设计和实施的关键环节,引导学生形成问题意识,通过多媒体手段和其他信息资源的配合使用,创造性地构建探究学习生态环境,激发学生的主体意识和学习兴趣,使之在平等、民主的氛围中探求新知、合作交流、解决问题。但在实施教学过程中,科学探究的理念没有得到较好的落实和体现。纵观整节课的教学设计和教学活动,可以发现本节课侧重于对知识的理解、掌握和技能的练习,而挖掘学生自主学习、主动探究、科学思维、互相交流的空间较小。

教学重点难点及对策

重点:制作叶的临时装片

难点:制作叶的临时装片

对策:引导学生仔细操作,教师给与适当帮助。

教学媒体

视频,

实验用具:载玻片,刀片,盖玻片,培养皿等。

教学建议

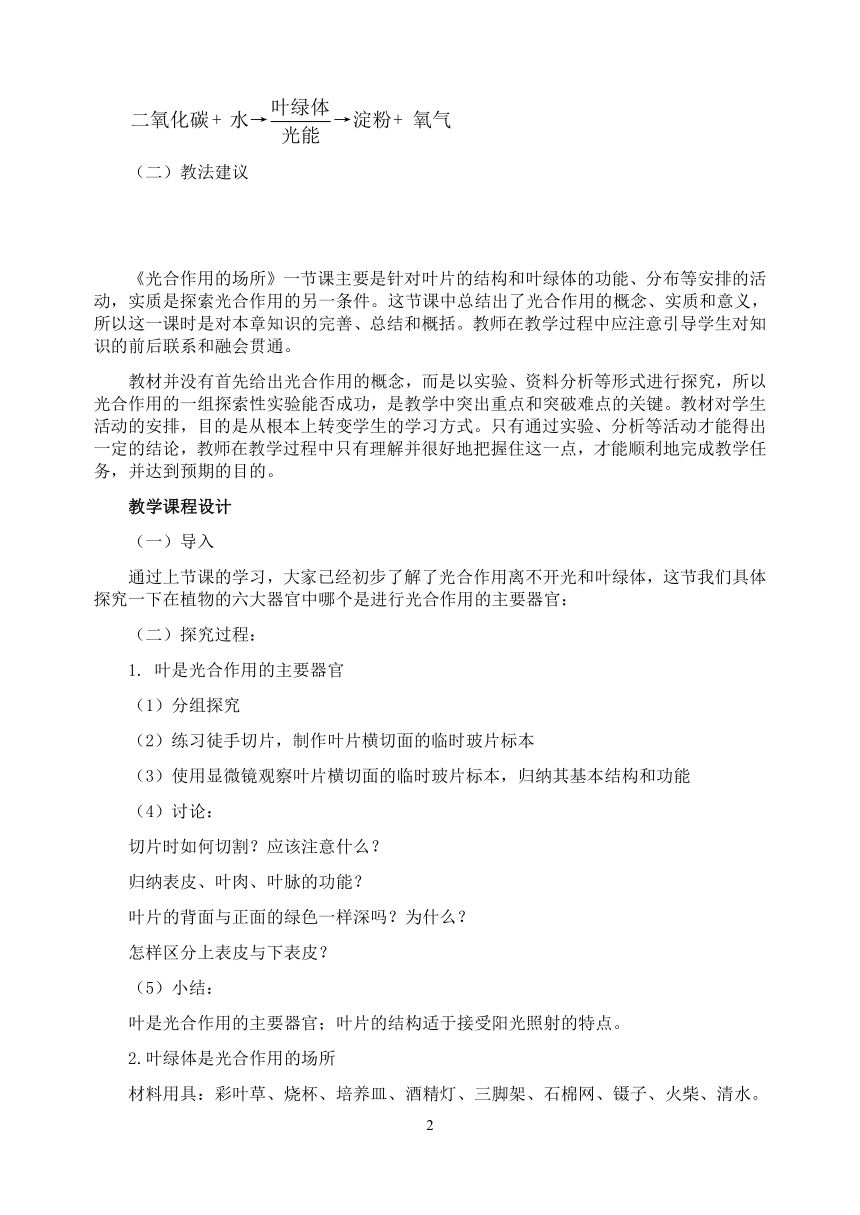

(一)知识体系图:

(二)教法建议

《光合作用的场所》一节课主要是针对叶片的结构和叶绿体的功能、分布等安排的活动,实质是探索光合作用的另一条件。这节课中总结出了光合作用的概念、实质和意义,所以这一课时是对本章知识的完善、总结和概括。教师在教学过程中应注意引导学生对知识的前后联系和融会贯通。

教材并没有首先给出光合作用的概念,而是以实验、资料分析等形式进行探究,所以光合作用的一组探索性实验能否成功,是教学中突出重点和突破难点的关键。教材对学生活动的安排,目的是从根本上转变学生的学习方式。只有通过实验、分析等活动才能得出一定的结论,教师在教学过程中只有理解并很好地把握住这一点,才能顺利地完成教学任务,并达到预期的目的。

教学课程设计

(一)导入

通过上节课的学习,大家已经初步了解了光合作用离不开光和叶绿体,这节我们具体探究一下在植物的六大器官中哪个是进行光合作用的主要器官:

(二)探究过程:

1. 叶是光合作用的主要器官

(1)分组探究

(2)练习徒手切片,制作叶片横切面的临时玻片标本

(3)使用显微镜观察叶片横切面的临时玻片标本,归纳其基本结构和功能

(4)讨论:

切片时如何切割?应该注意什么?

归纳表皮、叶肉、叶脉的功能?

叶片的背面与正面的绿色一样深吗?为什么?

怎样区分上表皮与下表皮?

(5)小结:

叶是光合作用的主要器官;叶片的结构适于接受阳光照射的特点。

2.叶绿体是光合作用的场所

材料用具:彩叶草、烧杯、培养皿、酒精灯、三脚架、石棉网、镊子、火柴、清水。

方法步骤:(1)从叶株上摘取一片叶子,放到盛有酒精的小烧杯中,隔水加热。

(2)待叶片变成黄白色时,取出叶片,用清水漂洗,然后把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液。

(3)稍停片刻,用清水将叶片上的碘液冲洗掉,观察彩叶草位和红色色部位分别发生了什么变化。

(4)将彩叶草中变蓝的部分切下一小块,制作成临时装片,用显微镜观察叶肉细胞中哪部分结构变成了蓝色?

讨论:(1)是什么原因造成叶片色部分和红色部分颜色的不同?

(2)加入碘液后,叶片中变蓝的部分原来是什么颜色?另一部分为什么没变蓝?

(3)分析实验结果,你得出的结论是:光合作用进行的场所是在?????????? 中。

3.提出问题,展示挂图,学生自学,小组讨论,展示交流。

问题如下:

(1)叶片的组成分为哪三部分?

(2)各部分结构特点如何?有怎样的功能呢?

(3)为什么说叶片是光合作用最理想的场所?

(4)光合作用完成了哪两个方面的转化?

学生自学,小组讨论,展示交流。

4.多媒体展示

(1)多媒体的形式展示第一部分“枝繁叶茂”

(2)以问题方式,让学生自学实际用的内容。

问题:

(1)什么是立体农业呢?

(2)立体农业的初级形式是怎样的?

板书设计

第三单元第四章第三节光合作用的场所

探究竟——资料分析

探究竟——实验

思考和推断:

实验成果和结论:

叶片的各部分名称

组成

特点

如何有利于光合作用?

实际用:

(一)根深叶茂

(二)立体农业

教学反思:

教学设计思想

本节课主要通过尝试制作叶的临时装片和资料分析获得光合作用的主要场所。在去观察叶片的结构,更好的理解叶片的结构和功能相适应的地方。

教学目标

(一)知识目标

1.概述叶片的结构,解释其与光合作用相适应的功能。

2.分析得出光合作用的概念,并写出反应方程式。

3.应用光合作用的有关知识,对日常生产、生活中植物种植、栽培等进行解释或改进。

(二)能力目标

模仿制作叶的临时装片,运用显微镜,尝试观察叶片的各部分结构。

(三)情感目标

初步明确从现象到本质的科学的思维方式。

学情分析

《光合作用的场所》的教学,目标是使学生认识绿色植物叶片的结构和功能,了解叶绿体是光合作用的场所。教材安排了“观察叶片的结构”实验。为学生创设了充分地探究、发现、思考、交流的空间。在设计这节课时,教师应该把握实验的设计和实施的关键环节,引导学生形成问题意识,通过多媒体手段和其他信息资源的配合使用,创造性地构建探究学习生态环境,激发学生的主体意识和学习兴趣,使之在平等、民主的氛围中探求新知、合作交流、解决问题。但在实施教学过程中,科学探究的理念没有得到较好的落实和体现。纵观整节课的教学设计和教学活动,可以发现本节课侧重于对知识的理解、掌握和技能的练习,而挖掘学生自主学习、主动探究、科学思维、互相交流的空间较小。

教学重点难点及对策

重点:制作叶的临时装片

难点:制作叶的临时装片

对策:引导学生仔细操作,教师给与适当帮助。

教学媒体

视频,

实验用具:载玻片,刀片,盖玻片,培养皿等。

教学建议

(一)知识体系图:

(二)教法建议

《光合作用的场所》一节课主要是针对叶片的结构和叶绿体的功能、分布等安排的活动,实质是探索光合作用的另一条件。这节课中总结出了光合作用的概念、实质和意义,所以这一课时是对本章知识的完善、总结和概括。教师在教学过程中应注意引导学生对知识的前后联系和融会贯通。

教材并没有首先给出光合作用的概念,而是以实验、资料分析等形式进行探究,所以光合作用的一组探索性实验能否成功,是教学中突出重点和突破难点的关键。教材对学生活动的安排,目的是从根本上转变学生的学习方式。只有通过实验、分析等活动才能得出一定的结论,教师在教学过程中只有理解并很好地把握住这一点,才能顺利地完成教学任务,并达到预期的目的。

教学课程设计

(一)导入

通过上节课的学习,大家已经初步了解了光合作用离不开光和叶绿体,这节我们具体探究一下在植物的六大器官中哪个是进行光合作用的主要器官:

(二)探究过程:

1. 叶是光合作用的主要器官

(1)分组探究

(2)练习徒手切片,制作叶片横切面的临时玻片标本

(3)使用显微镜观察叶片横切面的临时玻片标本,归纳其基本结构和功能

(4)讨论:

切片时如何切割?应该注意什么?

归纳表皮、叶肉、叶脉的功能?

叶片的背面与正面的绿色一样深吗?为什么?

怎样区分上表皮与下表皮?

(5)小结:

叶是光合作用的主要器官;叶片的结构适于接受阳光照射的特点。

2.叶绿体是光合作用的场所

材料用具:彩叶草、烧杯、培养皿、酒精灯、三脚架、石棉网、镊子、火柴、清水。

方法步骤:(1)从叶株上摘取一片叶子,放到盛有酒精的小烧杯中,隔水加热。

(2)待叶片变成黄白色时,取出叶片,用清水漂洗,然后把叶片放到培养皿里,向叶片滴加碘液。

(3)稍停片刻,用清水将叶片上的碘液冲洗掉,观察彩叶草位和红色色部位分别发生了什么变化。

(4)将彩叶草中变蓝的部分切下一小块,制作成临时装片,用显微镜观察叶肉细胞中哪部分结构变成了蓝色?

讨论:(1)是什么原因造成叶片色部分和红色部分颜色的不同?

(2)加入碘液后,叶片中变蓝的部分原来是什么颜色?另一部分为什么没变蓝?

(3)分析实验结果,你得出的结论是:光合作用进行的场所是在?????????? 中。

3.提出问题,展示挂图,学生自学,小组讨论,展示交流。

问题如下:

(1)叶片的组成分为哪三部分?

(2)各部分结构特点如何?有怎样的功能呢?

(3)为什么说叶片是光合作用最理想的场所?

(4)光合作用完成了哪两个方面的转化?

学生自学,小组讨论,展示交流。

4.多媒体展示

(1)多媒体的形式展示第一部分“枝繁叶茂”

(2)以问题方式,让学生自学实际用的内容。

问题:

(1)什么是立体农业呢?

(2)立体农业的初级形式是怎样的?

板书设计

第三单元第四章第三节光合作用的场所

探究竟——资料分析

探究竟——实验

思考和推断:

实验成果和结论:

叶片的各部分名称

组成

特点

如何有利于光合作用?

实际用:

(一)根深叶茂

(二)立体农业

教学反思: