三年级上册数学教案-3.2《千米的认识》 人教新课标

文档属性

| 名称 | 三年级上册数学教案-3.2《千米的认识》 人教新课标 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 154.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-20 08:00:20 | ||

图片预览

文档简介

《千米的认识》教案

课题

千米的认识

单元

第一单元

学科

数学

年级

三年级

学习

目标

1、认识千米,初步建立1千米的长度概念,知道1千米等于1000米。

2、会进行长度单位间的换算及简单的计算。

3、进一步培养学生的估测意识和实践能力。

重点

建立1千米的长度概念,会用千米表示实际长度。

难点

建立1千米的长度概念,会用千米表示实际长度。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

1.复习旧知:

(1)我们学过了哪些长度单位?

你能用手势表示一下1毫米、1厘米、1分米、1米吗?

我们学过的长度单位有毫米、厘米、分米、米。

复习以前学过的长度单位米和厘米,为这节课学习千米及千米和米之间的进率做铺垫。

讲授新课

1.认识千米。

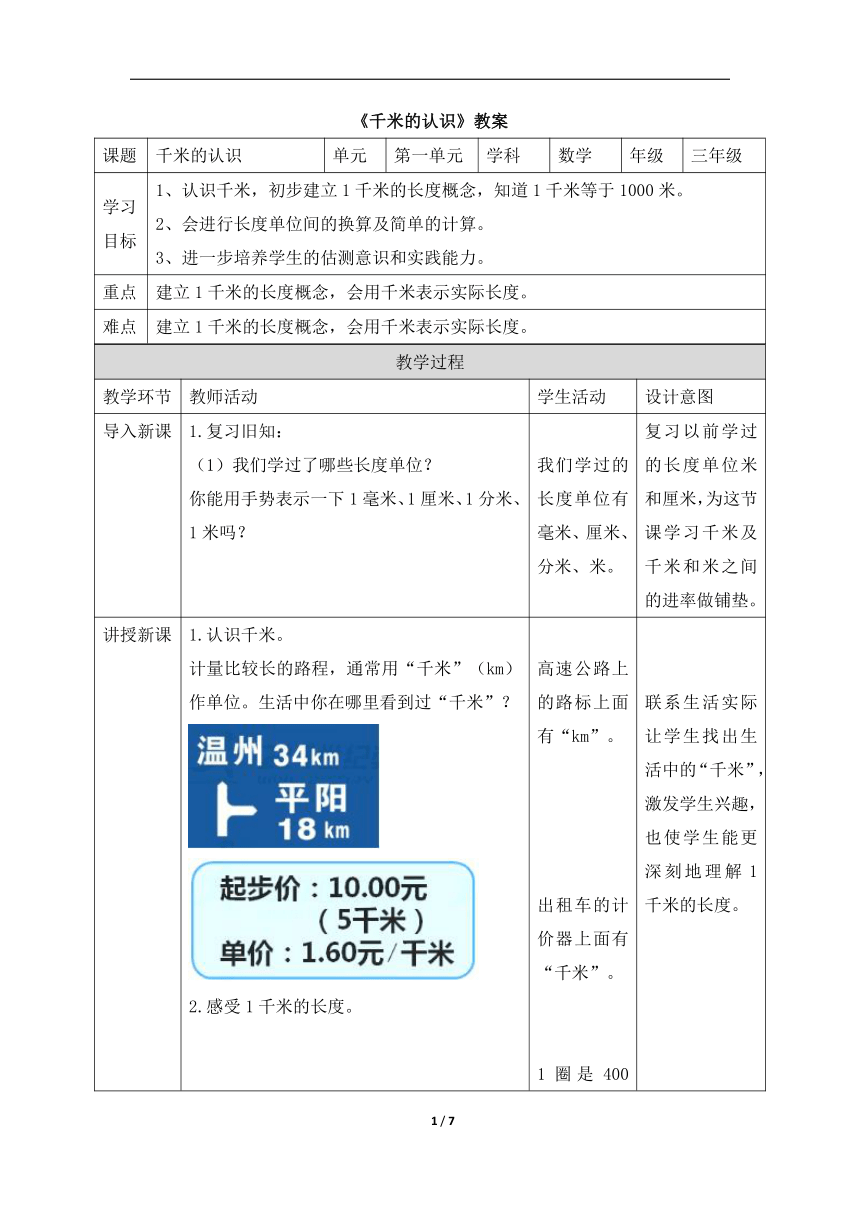

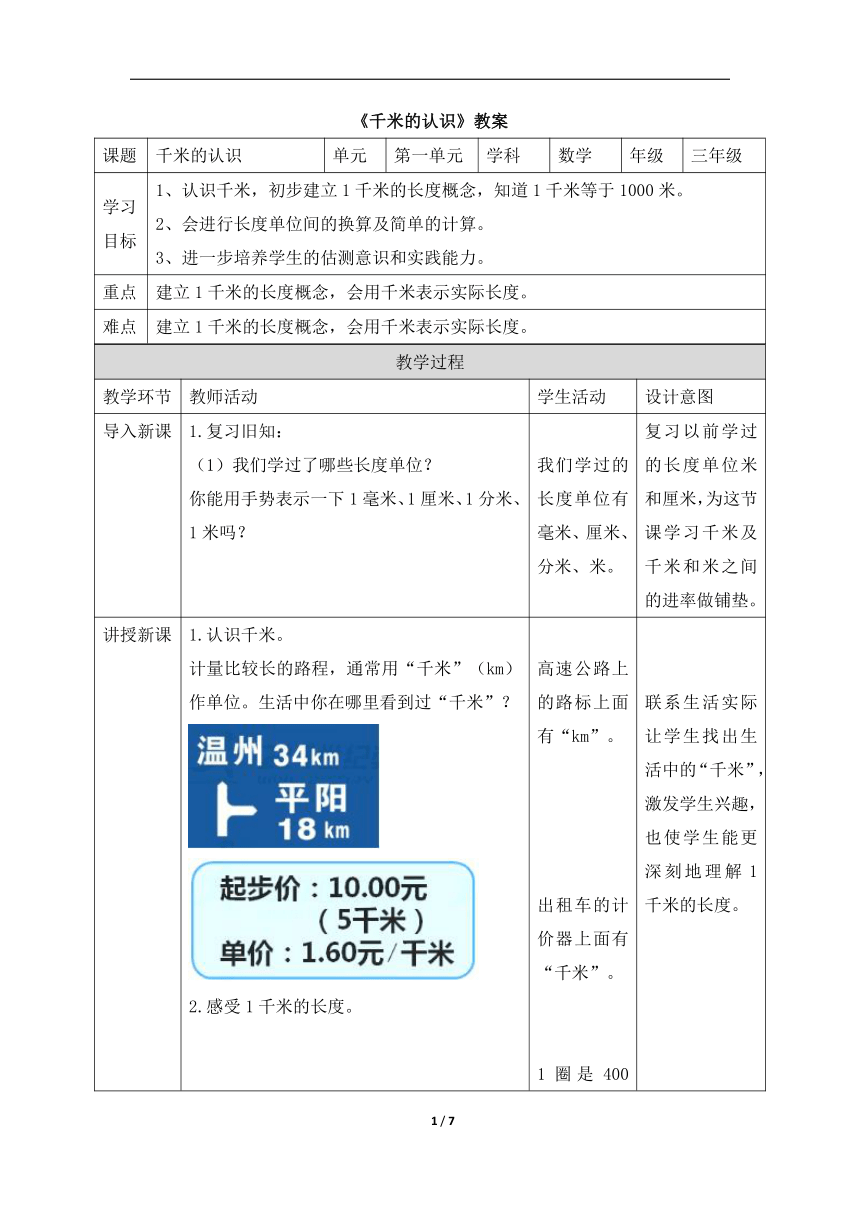

计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。生活中你在哪里看到过“千米”?

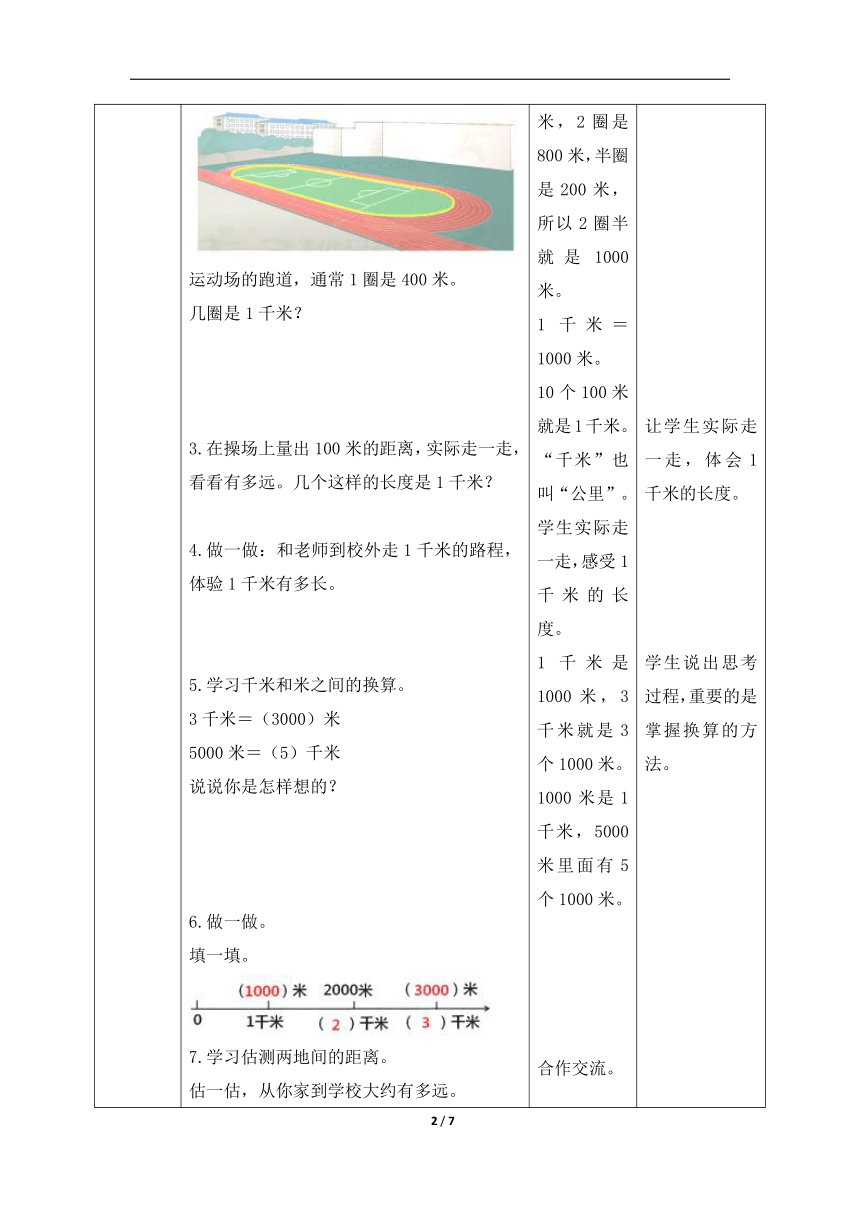

2.感受1千米的长度。

运动场的跑道,通常1圈是400米。

几圈是1千米?

3.在操场上量出100米的距离,实际走一走,看看有多远。几个这样的长度是1千米?

4.做一做:和老师到校外走1千米的路程,体验1千米有多长。

5.学习千米和米之间的换算。

3千米=(3000)米

5000米=(5)千米

说说你是怎样想的?

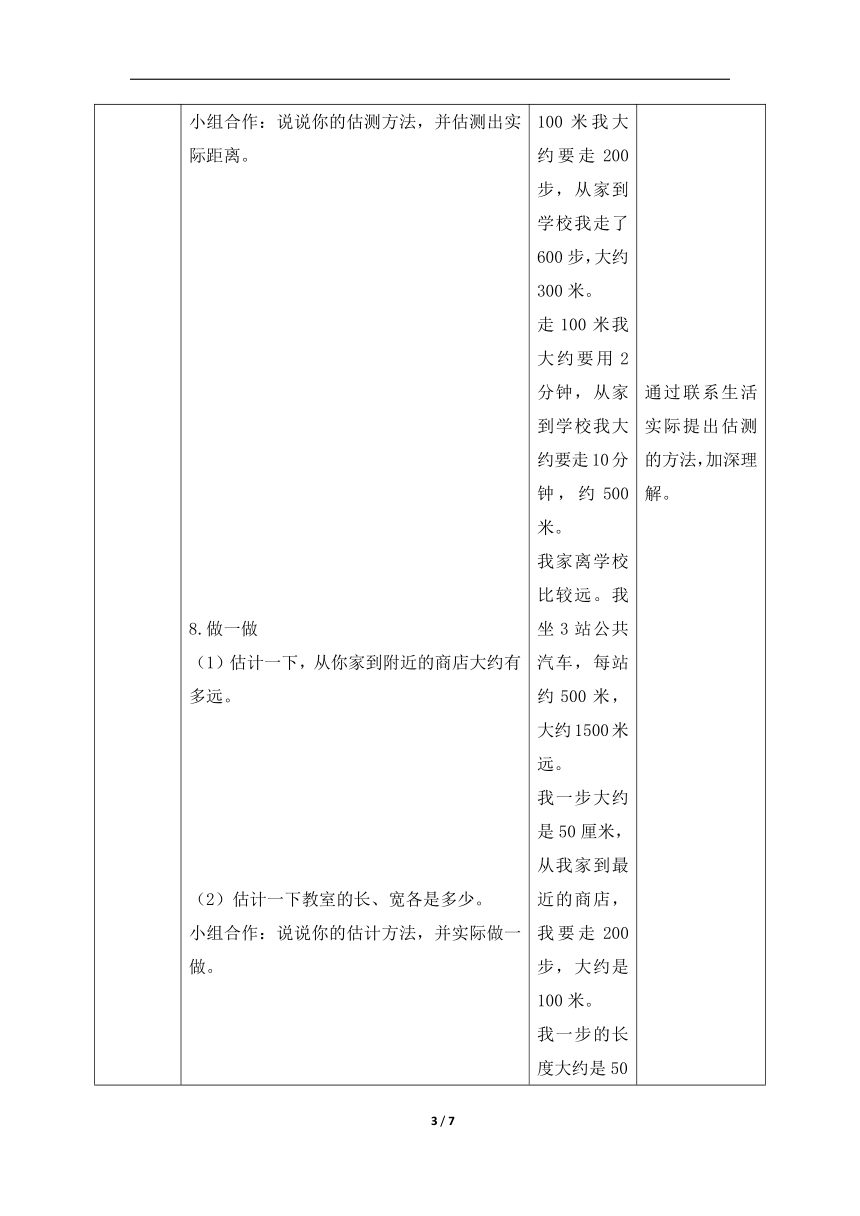

6.做一做。

填一填。

7.学习估测两地间的距离。

估一估,从你家到学校大约有多远。

小组合作:说说你的估测方法,并估测出实际距离。

8.做一做

(1)估计一下,从你家到附近的商店大约有多远。

(2)估计一下教室的长、宽各是多少。

小组合作:说说你的估计方法,并实际做一做。

9.练习:做一做

(1)填上合适的长度单位。

1.小红每分钟行走50(米)。

2.小轿车每小时行行驶70(千米)。

3.燕子每小时飞行150(千米)。

4.一架飞机每小时飞行700(千米)。

5.亮亮从家到学校走750(米)。

(2)李老师骑自行车每小时行12千米,他从家到学校一共要走30分钟,李老师家到学校大约是多少千米?

30分钟=半小时

12÷2=6(千米)

答:李老师家到学校大约是6千米。

10.小结:

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

高速公路上的路标上面有“km”。

出租车的计价器上面有“千米”。

1圈是400米,2圈是800米,半圈是200米,所以2圈半就是1000米。

1千米=1000米。

10个100米就是1千米。

“千米”也叫“公里”。

学生实际走一走,感受1千米的长度。

1千米是1000米,3千米就是3个1000米。

1000米是1千米,5000米里面有5个1000米。

合作交流。

100米我大约要走200步,从家到学校我走了600步,大约300米。

走100米我大约要用2分钟,从家到学校我大约要走10分钟,约500米。

我家离学校比较远。我坐3站公共汽车,每站约500米,大约1500米远。

我一步大约是50厘米,从我家到最近的商店,我要走200步,大约是100米。

我一步的长度大约是50厘米,可以在教室里走一下,看长和宽各是多少步,再算出长和宽大约各是多少米。

看教室的长和宽各镶有几块地砖,再估计一下一块地砖的边长,最后算出教室的长和宽各是多少米。

30分钟是半小时,半小时走的路程就是12千米的一半。

联系生活实际让学生找出生活中的“千米”,激发学生兴趣,也使学生能更深刻地理解1千米的长度。

让学生实际走一走,体会1千米的长度。

学生说出思考过程,重要的是掌握换算的方法。

通过联系生活实际提出估测的方法,加深理解。

填写长度单位要有生活积累,还要看清给的数字,对长度单位的大小有明确的认知。

巩固提高

1.做一做

(1)测量较长的路程时,我们通常用(千米)作单位。

(2)我们学校操场一圈是200米,小明要跑(5)圈才够1千米。

(3)测量长春到北京的路程要用(千米)作单位。

2.我会判。

(1)一条高速公路长150米。(×)

(2)火箭每分钟飞行1000千米。(√)

(3)小丽骑自行车每小时走12米。(×)

(4)小明每年长高5米。(×)

3.我会连

4.丽丽从家到图书馆,先乘公交车走了3千米,下车后又步行了350米,小丽家到图书馆有多远?

3千米=3000米

3000+350=3350(米)

答:小丽家到图书馆有3350米。

5.拓展提高。

(1)妈妈带小明坐长途汽车去看奶奶,途中要走308千米。他们早上8时出发,汽车平均每小时行80千米,中午12时能到达吗?

12-8=4(小时)

80×4=320(千米)

320>308

答:中午12时能到达。

(2)老师家离学校大约有4千米的路程,老师可以选择什么交通工具来学校?为什么?大概需要多少时间?

4千米的路程步行的话需要的时间太长了,不适合步行。

如果骑自行车需要半小时左右。

开小轿车的话,大概10分钟就到了。

骑摩托车和开小汽车所用的时间差不多。

也可以骑电动车,大概需要15分钟。

老师可以开汽车、骑摩托车、骑电动车、骑自行车上班。

一条高速公路长150千米

小丽骑自行车每小时走12千米。

小明每年长高5厘米。

小组合作:说说你是怎样想的。

先求一共走了几小时。

再求4小时汽车走了多少千米。

对所学知识加以巩固练习,以便学生更牢固地掌握本课所学。

根据生活实际让学生提出解决方案,答案不唯一,可以培养学生的发散思维能力。

课堂小结

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

对本课的知识点加以总结,使学生更能掌握本课的重点和难点。

板书

教学反思

千米的认识

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

(一)让数学知识与生活密切联系

当数学与学生的现实密切联系时数学才是活的、富有生命力的。对于1千米的观念的建立本身是枯燥的,学生会感到索然无味,只是机械被动的去学习。然而教师在尊重教材的基础上创造性地使用教材,并根据学生的实际对教材内容进行有目的的选择和补充,教师选择贴近学生生活,以常见的事物作为教学内容,使学生自然就融入了学习环境中,激发学生的学习兴趣,变被动的学习为主动学习,同时也感受到数学与生活的紧密联系,感到学习数学的价值与意义。

(二)把已有的经验作为支点

学生的空间知识来自于丰富的现实原型,培养空间观念要将教学拓宽到生活空间。教师能借助学生对100米的长度的认识作为“敲门砖”,找准发展空间观念的支点,通过课前感知、课中回忆、推想等一系列数学活动中逐步建立1千米的观念,让学生在真实的现实背景中,引领学生建立数学模型。

(三)给学生充分的感性积累

本节课的教学重点是让学生感受1千米,建立1千米的观念。从学生所熟悉的校门口100米的长度入手,推想1千米的长度;接着,让学生结合身边的物体利用数据来描述1千米的长度,培养学生的空间观念。学生在用自己的方式描述1千米的长度时,留给学生充分的学习时间和学习空间。

课题

千米的认识

单元

第一单元

学科

数学

年级

三年级

学习

目标

1、认识千米,初步建立1千米的长度概念,知道1千米等于1000米。

2、会进行长度单位间的换算及简单的计算。

3、进一步培养学生的估测意识和实践能力。

重点

建立1千米的长度概念,会用千米表示实际长度。

难点

建立1千米的长度概念,会用千米表示实际长度。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入新课

1.复习旧知:

(1)我们学过了哪些长度单位?

你能用手势表示一下1毫米、1厘米、1分米、1米吗?

我们学过的长度单位有毫米、厘米、分米、米。

复习以前学过的长度单位米和厘米,为这节课学习千米及千米和米之间的进率做铺垫。

讲授新课

1.认识千米。

计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。生活中你在哪里看到过“千米”?

2.感受1千米的长度。

运动场的跑道,通常1圈是400米。

几圈是1千米?

3.在操场上量出100米的距离,实际走一走,看看有多远。几个这样的长度是1千米?

4.做一做:和老师到校外走1千米的路程,体验1千米有多长。

5.学习千米和米之间的换算。

3千米=(3000)米

5000米=(5)千米

说说你是怎样想的?

6.做一做。

填一填。

7.学习估测两地间的距离。

估一估,从你家到学校大约有多远。

小组合作:说说你的估测方法,并估测出实际距离。

8.做一做

(1)估计一下,从你家到附近的商店大约有多远。

(2)估计一下教室的长、宽各是多少。

小组合作:说说你的估计方法,并实际做一做。

9.练习:做一做

(1)填上合适的长度单位。

1.小红每分钟行走50(米)。

2.小轿车每小时行行驶70(千米)。

3.燕子每小时飞行150(千米)。

4.一架飞机每小时飞行700(千米)。

5.亮亮从家到学校走750(米)。

(2)李老师骑自行车每小时行12千米,他从家到学校一共要走30分钟,李老师家到学校大约是多少千米?

30分钟=半小时

12÷2=6(千米)

答:李老师家到学校大约是6千米。

10.小结:

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

高速公路上的路标上面有“km”。

出租车的计价器上面有“千米”。

1圈是400米,2圈是800米,半圈是200米,所以2圈半就是1000米。

1千米=1000米。

10个100米就是1千米。

“千米”也叫“公里”。

学生实际走一走,感受1千米的长度。

1千米是1000米,3千米就是3个1000米。

1000米是1千米,5000米里面有5个1000米。

合作交流。

100米我大约要走200步,从家到学校我走了600步,大约300米。

走100米我大约要用2分钟,从家到学校我大约要走10分钟,约500米。

我家离学校比较远。我坐3站公共汽车,每站约500米,大约1500米远。

我一步大约是50厘米,从我家到最近的商店,我要走200步,大约是100米。

我一步的长度大约是50厘米,可以在教室里走一下,看长和宽各是多少步,再算出长和宽大约各是多少米。

看教室的长和宽各镶有几块地砖,再估计一下一块地砖的边长,最后算出教室的长和宽各是多少米。

30分钟是半小时,半小时走的路程就是12千米的一半。

联系生活实际让学生找出生活中的“千米”,激发学生兴趣,也使学生能更深刻地理解1千米的长度。

让学生实际走一走,体会1千米的长度。

学生说出思考过程,重要的是掌握换算的方法。

通过联系生活实际提出估测的方法,加深理解。

填写长度单位要有生活积累,还要看清给的数字,对长度单位的大小有明确的认知。

巩固提高

1.做一做

(1)测量较长的路程时,我们通常用(千米)作单位。

(2)我们学校操场一圈是200米,小明要跑(5)圈才够1千米。

(3)测量长春到北京的路程要用(千米)作单位。

2.我会判。

(1)一条高速公路长150米。(×)

(2)火箭每分钟飞行1000千米。(√)

(3)小丽骑自行车每小时走12米。(×)

(4)小明每年长高5米。(×)

3.我会连

4.丽丽从家到图书馆,先乘公交车走了3千米,下车后又步行了350米,小丽家到图书馆有多远?

3千米=3000米

3000+350=3350(米)

答:小丽家到图书馆有3350米。

5.拓展提高。

(1)妈妈带小明坐长途汽车去看奶奶,途中要走308千米。他们早上8时出发,汽车平均每小时行80千米,中午12时能到达吗?

12-8=4(小时)

80×4=320(千米)

320>308

答:中午12时能到达。

(2)老师家离学校大约有4千米的路程,老师可以选择什么交通工具来学校?为什么?大概需要多少时间?

4千米的路程步行的话需要的时间太长了,不适合步行。

如果骑自行车需要半小时左右。

开小轿车的话,大概10分钟就到了。

骑摩托车和开小汽车所用的时间差不多。

也可以骑电动车,大概需要15分钟。

老师可以开汽车、骑摩托车、骑电动车、骑自行车上班。

一条高速公路长150千米

小丽骑自行车每小时走12千米。

小明每年长高5厘米。

小组合作:说说你是怎样想的。

先求一共走了几小时。

再求4小时汽车走了多少千米。

对所学知识加以巩固练习,以便学生更牢固地掌握本课所学。

根据生活实际让学生提出解决方案,答案不唯一,可以培养学生的发散思维能力。

课堂小结

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

对本课的知识点加以总结,使学生更能掌握本课的重点和难点。

板书

教学反思

千米的认识

(1)计量比较长的路程,通常用“千米”(km)作单位。

(2)千米也叫公里。1千米=1000米。

(一)让数学知识与生活密切联系

当数学与学生的现实密切联系时数学才是活的、富有生命力的。对于1千米的观念的建立本身是枯燥的,学生会感到索然无味,只是机械被动的去学习。然而教师在尊重教材的基础上创造性地使用教材,并根据学生的实际对教材内容进行有目的的选择和补充,教师选择贴近学生生活,以常见的事物作为教学内容,使学生自然就融入了学习环境中,激发学生的学习兴趣,变被动的学习为主动学习,同时也感受到数学与生活的紧密联系,感到学习数学的价值与意义。

(二)把已有的经验作为支点

学生的空间知识来自于丰富的现实原型,培养空间观念要将教学拓宽到生活空间。教师能借助学生对100米的长度的认识作为“敲门砖”,找准发展空间观念的支点,通过课前感知、课中回忆、推想等一系列数学活动中逐步建立1千米的观念,让学生在真实的现实背景中,引领学生建立数学模型。

(三)给学生充分的感性积累

本节课的教学重点是让学生感受1千米,建立1千米的观念。从学生所熟悉的校门口100米的长度入手,推想1千米的长度;接着,让学生结合身边的物体利用数据来描述1千米的长度,培养学生的空间观念。学生在用自己的方式描述1千米的长度时,留给学生充分的学习时间和学习空间。