3.2 城市土地利用与评价教案

图片预览

文档简介

城市土地利用与评价

【教学目标】

知识与技能:

1.知道城市用地的类型。

2.了解城市用地的选择与评价。

3.掌握查阅资料的方法,提高归纳总结能力。

过程与方法:

1.通过阅读分析课文,培养学生归纳整理地理资料、提取重点和找出知识间内在联系的能力。

2.通过阅读地图、图表、图片等材料,提高学生从图中获取有用地理信息的能力。

情感、态度与价值观:

1.引导学生从现实生活的经历与体验出发,激发学生对地理学科的兴趣。

2.了解本节地理知识的功能与价值,形成主动学习的态度。

【教学重难点】

1.引导学生从现实生活的经历与体验出发,了解本节地理知识的功能与价值,形成主动学习的态度,激发学生对地理学科的兴趣。

2.掌握城市用地的类型,了解城市用地的选择与评价。

【教学过程】

一、导入

1.复习导入

教师简单复习上节课的知识并通过提问抽查学生掌握情况。

2.师:这节课我们一起来学习城市土地利用与评价,教师板书课题:城市土地利用与评价。

二、新课讲授

(一)知识点一:城市用地的构成

1.教师引导学生阅读教材,然后请学生说说城市用地分为哪些类型。

2.过渡:城市用地构成是怎样的?

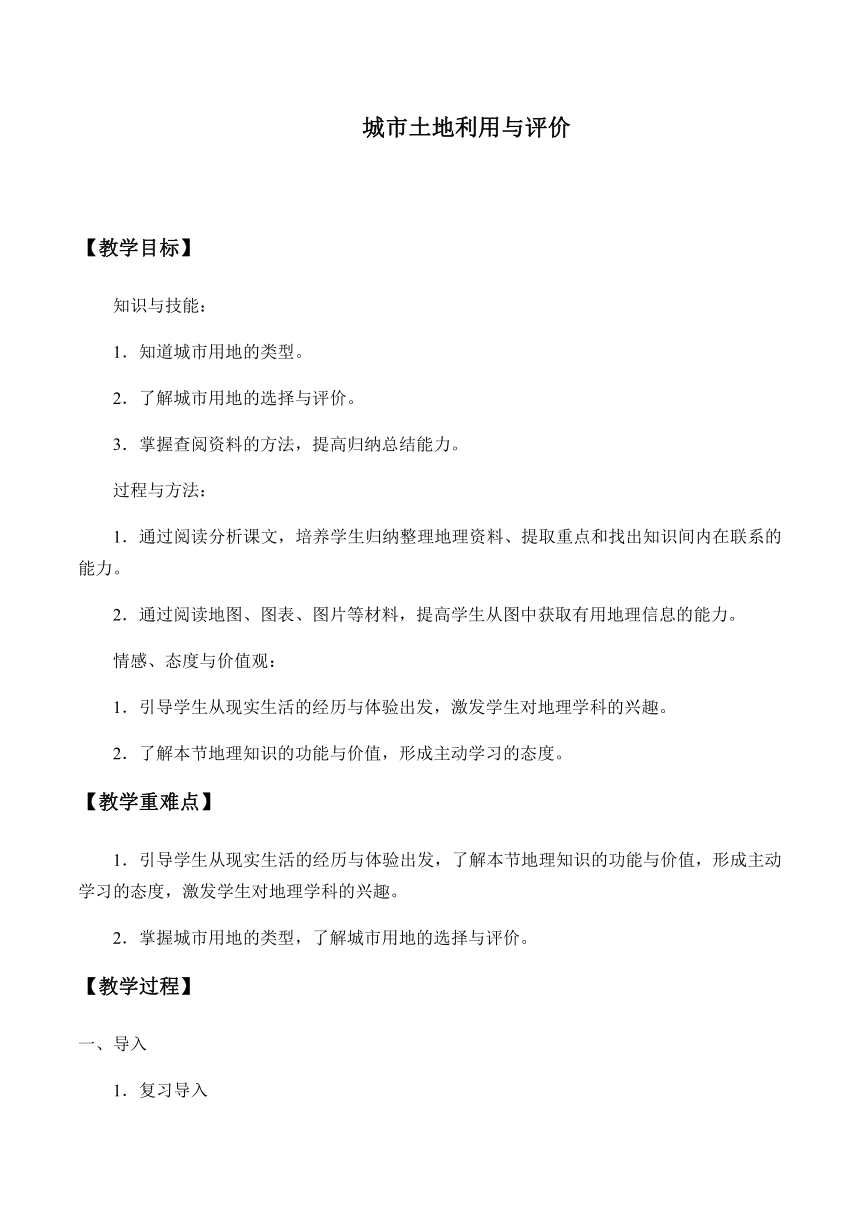

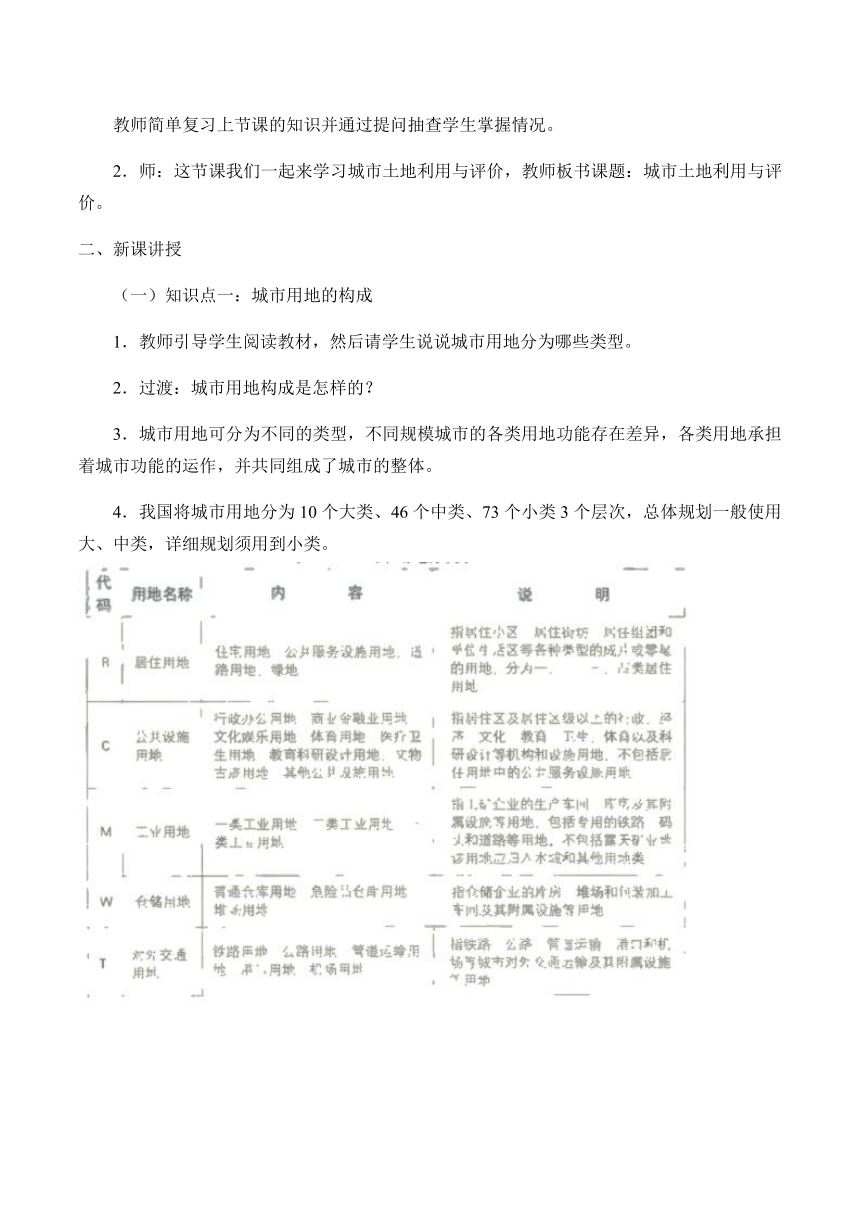

3.城市用地可分为不同的类型,不同规模城市的各类用地功能存在差异,各类用地承担着城市功能的运作,并共同组成了城市的整体。

4.我国将城市用地分为10个大类、46个中类、73个小类3个层次,总体规划一般使用大、中类,详细规划须用到小类。

(二)知识点二:城市用地的选择与评价

1.教师引导学生自学:请同学们快速阅读课本“城市用地的选择与评价”正文部分的内容,回答问题:城市用地的基本要求有哪些。

学生回答,教师点评。

师生共同总结。

2.城市用地选择的基本要求是合理选择城市的具体位置和用地的范围。对新建城市而言,就是选定城址,而对老城市来说,则是确定城市用地的发展方向。

3.自然环境条件的分析:有利的自然条件,一般指地势比较平坦、土地基承载力良好、不受洪水威胁、不需要花费很多工程建设投资,并能保护城市生产生活的安全等。选择有利的自然条件是城市规划布局的重大原则。

4.尽量少占农田:在选择用地时应本着尽量少占农田的原则。保护农田是我国的基本国策,也是城市用地选择时必须遵守的原则,因此要尽量利用劣等地、荒地和坡地。

5.保护古迹与矿藏:城市用地的选择应避开有价值的文物古迹和已探明有开采价值的矿藏分布地区。

6.满足主要建设项目的要求:城市建设的项目和内容,有主次之分。应优先满足对城市发展关系重大的主要建设项目的要求。

7.要为城市合理布局创造良好的条件:城市布局的合理与否与用地选择关系甚大。在选择用地时,要结合城市规划反复分析比较。

8.用地适宜性评价:对城市用地进行适宜性评价是城市总体规划方案设计前的基础工作。这项工作是在对自然环境条件充分研究的基础上,按照城市规划和建设的要求,对用地在工程技术上的可行性和建设中的经济性等进行综合评价,目的是确定用地的适宜性程度,为正确选择和合理组织城市用地提供依据。

城市用地适宜性评价要因地制宜,特别要抓住对用地影响最突出的主导因素,进行重点分析和评价。

(三)知识点三:城市建设项目选址

1.项目选址,即选择和确定建设项目的地址。它是各项建设用地的前提,是城市规划实施管理对建设工程实施引导、控制的第—道工序,是保障城市规划合理布局的关键。为城市建设中的具体项目确定适当的位置,关系到项目本身的长远利益和建设用地的合理与否。

2.项目选址必须按照批准的城市规划进行。

教师举例说明帮助学生理解。

三、巩固练习

教师引导学生阅读教材案例分析,分析比较为什么要选择方案二作为新城建设用地。

河北某县城附近资源很丰富,因开发矿藏,拟新建一矿业城市。旧县城在地震时已基本毁坏,省政府决定将该县城迁址另建。新建工业城镇加上迁建的县城人口规模约15万人左右,用地约需15平方千米。

该县城附近地区属半山区,四周有低山环绕。地势西北高,东南低,地面基本平坦,属河流冲积的一级和二级阶地(阶地是沿河流两岸伸展的阶梯状地貌)。两阶地间高差10-15米,中间冲沟发育,南部为矿山。

为了选择新城建设和旧城迁建的适宜用地,首先对拟选的自然环境条件进行分析,作了用地评价并绘制成图,然后结合城市规划与建设的要求,对用地条件进行综合评价,分析比较了两个用地选择方案(图3-2-5,表3-2-2)。最后确定方案2作为新城建设(包括县城迁建)的用地。

学生回答,教师指导点评。

四、课堂小结

1.教师请学生回顾总结本节课的知识要点,谈一谈收获。

2.教师总结:今天,我们主要学了城市用地分为哪些类型以及如何选择与评价城市用地内容,课后同学们查找一下城市土地的相关材料,拓展自己的地理知识面。