五年级上册科学教案-4.4 测量力的大小教科版

文档属性

| 名称 | 五年级上册科学教案-4.4 测量力的大小教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-20 14:21:57 | ||

图片预览

文档简介

《测量力的大小》教学设计

教学基本信息

课题

《测量力的大小》

学科

科学

学段: 高

年级

五年级

指导思想与理论依据

1.学生是科学学习的主体。建构主义学习理论认为,学习过程是一个学习者主动建构知识的过程。有主体才会有主动,学生是学习者,只有确立他们的主体地位,才能激发其主动性。学生对周围的世界充满好奇心和探究欲,教师应顺应学生的求知需要,创设恰当的学习情境,充分调动学生的主观能动性,激发他们自己提出问题、解决问题,才能实现最好的学习效果。

2.科学学习要以探究为核心。这个理念背后也有建构主义学习理论的影子。建构主义理论认为,学习是一个在原有认知和能力的基础上,以一定的方式逐渐建构的过程,而不是知识灌输的过程。科学实际上是人类认识和解释世界的一种方法体系,所以,让学生像科学家认识世界那样,去经历一个真实的探究过程,在过程中建构知识,在过程中体会方法,就是科学学习的最重要目标。

教学背景分析

教材分析:

《测量力的大小》是物质科学领域,力作用于物体会改变物体的运动,是五年级科学上册第四章《运动和力》单元的第四课,处于本单元的中间。

本单元的安排是先让学生认识感受几种常见的力,建立起力的初步概念,然后深入研究力与运动的关系。而本课是让学生学习测量力的大小,既是对力的概念更深入了解,同时也是为深入研究力做准备,是一节承上启下的课。

本课的学习重点是让学生学会使用弹簧测力计测量力的大小,实际上是让学生学会使用工具来解决接下来要碰到的问题。认识和使用一种工具来解决问题,也是人们在日常生活经常会碰到的一个问题,也是应该具备的一种基本能力。因此,这节课的价值在于培养学生的这种能力。并且在这个能力培养在过程中让学生知道很多未知的事情可以通过自己的探究学习去解决,这也是培养学生处理问题的能力和信心。

这一课分成了三个部分,首先是认识弹簧测力计的结构和工作原理,这是使用弹簧测力计测量重力的先决条件。学生通过观察、认识实物、真实感受、认识结构、单位及测量范围。第二部分是使用测力计来测量各种物体的重力,同时也用文字提示了学生使用注意事项,学生需要在文字提示的指导下来实践测量方法,同时进一步感知力的单位概念。第三部分是让学生做橡筋测力计,这个是对测力计种类的一种拓展,学生可以通过这个制作知道不同的测力计可以测量过轻或者过重的物体,但是这不是对力的深入学习理解,与这个单元的主题设计联系不紧密,因此,作为课后作业让学生课后研究。

学情分析:

1.已有技能:通过科学课学习,五年级学生已具有初步的科学探究能力、正确的实验研究方法、规范的操作行为,以及良好的科学课堂习惯。能够利用资料进行简单地学习。这些能力,都为本课的学习奠定了基础。

2.心理特点:五年级学生注意力相对增强,可以进行较长时间的探究活动;思维发展的特点是处于从具体形象思维到抽象逻辑思维的过渡时期,所以应该回避需要复杂地逻辑推理的活动;他们对新事物有较强的好奇心和探究欲,也喜欢论辩,但自尊心增强,更在意同伴的评价,所以应多安排小组活动。

五年级的学生,具备了一定的对物体结构观察能力,这些能力可以保证学生自主完成对弹簧测力计结构及工作原理的认识。而对于弹簧测力计的使用,这里需要学生在动手实验后,通过汇报和交流来反思这些操作方法的原因,因此我们需要在实验后为学生提供一个交流的平台,来反思和提醒自己对使用方法的理解。当然,学生的交流能力是有限的,容易出现交流无序或者不能主题鲜明的进行交流,那么我们在交流前可以为学生设计好交流要点,让学生的交流围绕要点开展。这样不仅让学生认真思考自己的问题,也认真倾听别人的意见,这样的过程让学生学会了民主、尊重。学生对于一种新工具的学习常常还是期望老师的讲解和指导,而没有学会自己去研究,长久造成学生学习的不自信与探究的不勇敢。而我们利用任务驱动,极大的调动学生学习的自主性和积极性,在学会知识能力的同时,培养了学生的学习能力和信心,促进了学生优秀人格的形成。

教学目标

科学概念:力的大小是可以测量的;力的单位是“牛”。弹簧测力计是利用弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的;

科学实践:小组合作,使用弹簧测力计测量力的大小

科学态度:树立细致、有步骤做实验的态度。

教学重点:了解弹簧秤的工作原理,正确使用弹簧秤

教学难点:测量的力不能超过测力计刻度标出的最大数量,因此要先估计重力大小 。

教学准备:小组准备:平板式弹簧测力计、条形盒弹簧测力计、钩码、钥匙、木块、苹果等

教师准备:拉力器、条形盒弹簧测力计、平板式弹簧测力计、ppt等

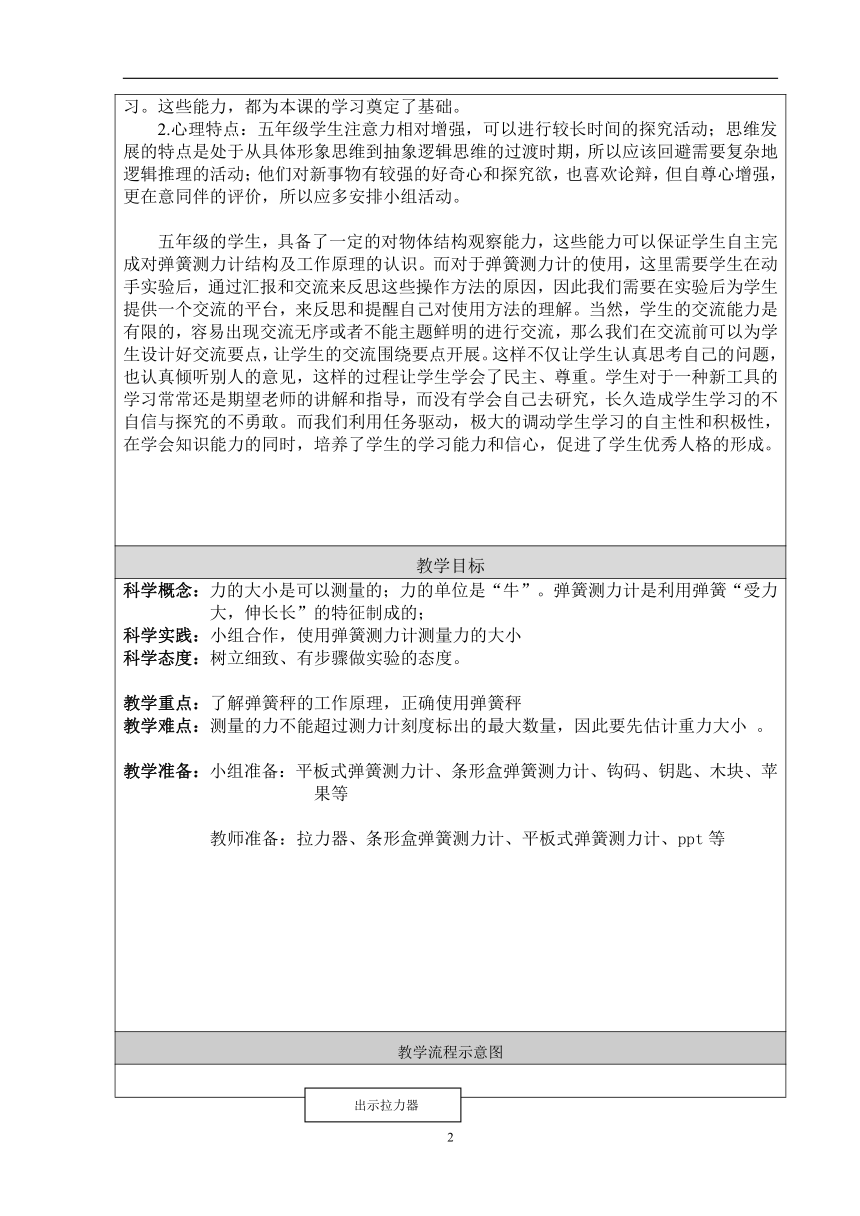

教学流程示意图

教学过程(文字描述)

教学过程:

(一)聚焦话题

出示,拉力器。请两位学生上来玩一下,其他同学观察谁的力气大。

学生根据实际说出谁的力气大。

提问:你是怎样判断他的力气大的?他的力气有多大,你知道吗?

引出测量工具,弹簧测力计,出示课题:测量力的大小

【教学意图】通过情景,激发学生兴趣,引出话题,让学生知道测量力的大小可以使用弹簧测力计进行测量。

?(二)认识弹簧测力计

1、认识4种弹簧测力计

教师出示PPT四种弹簧测力计,简单介绍。虽然有这么多款式的弹簧测力计, 但它们的功能是一样的,都可以测量力的大小。

【教学意图】让学生通过图片认识不同款式的弹簧测力计,但其原理是完全一样的。

认识平板测力计的结构

(1)出示PPT平板测力计和温度计的图片,进行比较,你能发现弹簧测力计

由哪几部分构成?各个部分有什么作用呢?

【教学意图】培养学生使用类比的科学方法,利用所学相关知识,解决验证

新的知识。

(2)小组讨论。

(3)学生汇报观察结果。

(4)学生汇报完后,PPT展示弹簧测力计各结构名称。板书:各部分名称

(5)认识力的单位及测量范围,

(刻度板上有什么信息?1N≈100GF,并渗透牛顿科学故事

(提问:每格表示多少牛?最小单位是多少?

(比较两种不同测力计,有哪些不同?为什么生产这样的弹簧测力计?

【教学意图】让学生自主探究,了解测力计的主要组成部分和单位,及最小单位, 最大测量范围等,培养学生的观察能力,通过两种不同的弹簧测力计的比较,让学生知道测量力的大小时,要根据实际情况选择适当的工具进行测量。

(三)使用弹簧测力计

1、感受力的大小

(1)感受一下,1牛顿的力、5牛顿的力分别有多大?

(2)小组体验,谈感受。

2、先估计,再测量力的大小

提问:根据你的经验,能估计一下一个钩码的重力有多少牛?

强调弹簧测力计要竖直提起,重力方向向下

小组进行测量,汇报

【教学意图】培养学生估测的能力,选择使用弹簧测力计。

分析谬误,得出正确测量方法

(1)为什么测量的结果不一样?

(2)操作方法注意事项:

测量的力不超过测力计的最大测量范围。

物体重力方向向下,要竖直提起弹簧测力计。

指针调零

读数时,视线与指针相平

【教学意图】通过小组同学的测量,思考,什么原因导致测量结果不同,组织

学生交流注意事项后有助于学生顺利的进行实验,收集到较为准

确的数据。

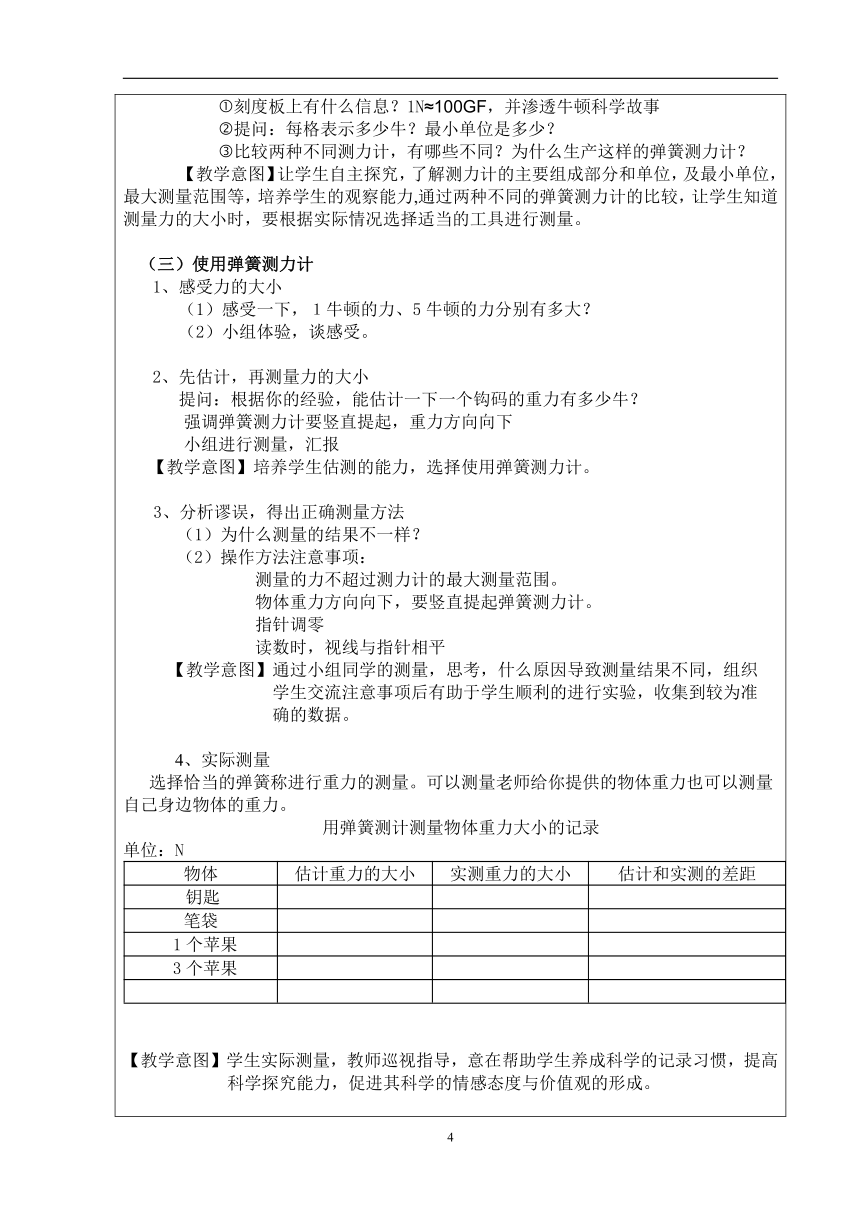

?4、实际测量

选择恰当的弹簧称进行重力的测量。可以测量老师给你提供的物体重力也可以测量自己身边物体的重力。

用弹簧测计测量物体重力大小的记录

单位:N

物体

估计重力的大小

实测重力的大小

估计和实测的差距

钥匙

笔袋

1个苹果

3个苹果

【教学意图】学生实际测量,教师巡视指导,意在帮助学生养成科学的记录习惯,提高科学探究能力,促进其科学的情感态度与价值观的形成。

5、 汇报记录,观察学生的记录结果,谈谈感受。

【教学意图】带领学生收集记录中的数据,对研究结论进行记录,意在帮助学生通过积累事实、收集证据养成言之有据、实事求是的思维品质。带领学生分析数据的过程实质上就是一种学习性评价过程,让学生在这个过程中,反思实验操作中的不足,引导学生意识到将记录与实际操作相联系,以及科学严谨的实验态度的重要性。

(四)总结

本节课你有什么收获?

板书设计:

测量力的大小

类比方法 提环 不超最大测量范围。

指针 重力向下,竖直提起

刻度板 指针调零

挂钩 读数时,视线与指针相平

弹簧

1N≈100GF

学习效果评价

对学生的评价:

(1)关注学生上课发言情况、参与状态以及与组员合作表现,作为个人学习能力和单元学习态度评价依据。

(2)收集学生实验记录单,作为单元学习能力和与人合作评价依据之一。

评价量规

科学概念

水平一

知道力的大小可以测量,力的单位是“牛顿”,不清楚弹簧测力计是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的。

水平二

知道力的大小可以测量,测量力的工具是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的,力的单位是“牛顿”

水平三

知道力的大小可以测量,能够清楚说出测量力的工具是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的,力的单位是“牛顿”,1N≈100GF。

科学实践

水平一

小组分工欠明确,发言不积极。不能有顺序地进行实验操作,基本会使用弹簧测力计测量力的大小。

水平二

小组分工明确,汇报缺乏条理。能有顺序地进行实验操作,能够正确使用弹簧测力计测量力的大小。

水平三

小组配合默契,发言有条理,能有顺序地进行实验操作,及时记录数据,熟练使用弹簧测力计测量力的大小。

科学态度

水平一

对科学课比较感兴趣,能够基本完成课上任务

水平二

乐于参与科学课程的学习,初步具有探究科学的意识

水平三

积极参与科学课程的学习,具有较强的探究科学意识,能够细致,有步骤的完成课上任务。

设计特色

培养学生利用类比的科学方法,引导学习弹簧测力计的结构及各部分作用,利用所学相关知识,解决验证新的知识,并形成自己的解释,培养学生学会学习的方法。

与以往的教师完成大部分的实验设计,只是交给孩子们怎样动手去做,怎样仔细观察,通过实验结果去归纳科学结论相比较而言,我认为本课的教学设计突出体现了学生主体学生是教学情境中的主角;一切教学是激发学生建构知识或者能力的过程;教师是学生学习的引导者、辅助者;教学活动体现为合作、探究方式;教学活动的展开是一个过程,教学应该注重过程而不是结果。学生因为疑难、困惑而引起主动、探究学习,学生的疑惑、惊奇实质上代表了学生的学习活动,所以,教师职责就不是给学生提供现成的答案,而是在忍耐、观察中,引导学生成长增长能力。

《测量力的大小》教学设计

科技园小学

(大牛坊校区)

马旭

教学基本信息

课题

《测量力的大小》

学科

科学

学段: 高

年级

五年级

指导思想与理论依据

1.学生是科学学习的主体。建构主义学习理论认为,学习过程是一个学习者主动建构知识的过程。有主体才会有主动,学生是学习者,只有确立他们的主体地位,才能激发其主动性。学生对周围的世界充满好奇心和探究欲,教师应顺应学生的求知需要,创设恰当的学习情境,充分调动学生的主观能动性,激发他们自己提出问题、解决问题,才能实现最好的学习效果。

2.科学学习要以探究为核心。这个理念背后也有建构主义学习理论的影子。建构主义理论认为,学习是一个在原有认知和能力的基础上,以一定的方式逐渐建构的过程,而不是知识灌输的过程。科学实际上是人类认识和解释世界的一种方法体系,所以,让学生像科学家认识世界那样,去经历一个真实的探究过程,在过程中建构知识,在过程中体会方法,就是科学学习的最重要目标。

教学背景分析

教材分析:

《测量力的大小》是物质科学领域,力作用于物体会改变物体的运动,是五年级科学上册第四章《运动和力》单元的第四课,处于本单元的中间。

本单元的安排是先让学生认识感受几种常见的力,建立起力的初步概念,然后深入研究力与运动的关系。而本课是让学生学习测量力的大小,既是对力的概念更深入了解,同时也是为深入研究力做准备,是一节承上启下的课。

本课的学习重点是让学生学会使用弹簧测力计测量力的大小,实际上是让学生学会使用工具来解决接下来要碰到的问题。认识和使用一种工具来解决问题,也是人们在日常生活经常会碰到的一个问题,也是应该具备的一种基本能力。因此,这节课的价值在于培养学生的这种能力。并且在这个能力培养在过程中让学生知道很多未知的事情可以通过自己的探究学习去解决,这也是培养学生处理问题的能力和信心。

这一课分成了三个部分,首先是认识弹簧测力计的结构和工作原理,这是使用弹簧测力计测量重力的先决条件。学生通过观察、认识实物、真实感受、认识结构、单位及测量范围。第二部分是使用测力计来测量各种物体的重力,同时也用文字提示了学生使用注意事项,学生需要在文字提示的指导下来实践测量方法,同时进一步感知力的单位概念。第三部分是让学生做橡筋测力计,这个是对测力计种类的一种拓展,学生可以通过这个制作知道不同的测力计可以测量过轻或者过重的物体,但是这不是对力的深入学习理解,与这个单元的主题设计联系不紧密,因此,作为课后作业让学生课后研究。

学情分析:

1.已有技能:通过科学课学习,五年级学生已具有初步的科学探究能力、正确的实验研究方法、规范的操作行为,以及良好的科学课堂习惯。能够利用资料进行简单地学习。这些能力,都为本课的学习奠定了基础。

2.心理特点:五年级学生注意力相对增强,可以进行较长时间的探究活动;思维发展的特点是处于从具体形象思维到抽象逻辑思维的过渡时期,所以应该回避需要复杂地逻辑推理的活动;他们对新事物有较强的好奇心和探究欲,也喜欢论辩,但自尊心增强,更在意同伴的评价,所以应多安排小组活动。

五年级的学生,具备了一定的对物体结构观察能力,这些能力可以保证学生自主完成对弹簧测力计结构及工作原理的认识。而对于弹簧测力计的使用,这里需要学生在动手实验后,通过汇报和交流来反思这些操作方法的原因,因此我们需要在实验后为学生提供一个交流的平台,来反思和提醒自己对使用方法的理解。当然,学生的交流能力是有限的,容易出现交流无序或者不能主题鲜明的进行交流,那么我们在交流前可以为学生设计好交流要点,让学生的交流围绕要点开展。这样不仅让学生认真思考自己的问题,也认真倾听别人的意见,这样的过程让学生学会了民主、尊重。学生对于一种新工具的学习常常还是期望老师的讲解和指导,而没有学会自己去研究,长久造成学生学习的不自信与探究的不勇敢。而我们利用任务驱动,极大的调动学生学习的自主性和积极性,在学会知识能力的同时,培养了学生的学习能力和信心,促进了学生优秀人格的形成。

教学目标

科学概念:力的大小是可以测量的;力的单位是“牛”。弹簧测力计是利用弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的;

科学实践:小组合作,使用弹簧测力计测量力的大小

科学态度:树立细致、有步骤做实验的态度。

教学重点:了解弹簧秤的工作原理,正确使用弹簧秤

教学难点:测量的力不能超过测力计刻度标出的最大数量,因此要先估计重力大小 。

教学准备:小组准备:平板式弹簧测力计、条形盒弹簧测力计、钩码、钥匙、木块、苹果等

教师准备:拉力器、条形盒弹簧测力计、平板式弹簧测力计、ppt等

教学流程示意图

教学过程(文字描述)

教学过程:

(一)聚焦话题

出示,拉力器。请两位学生上来玩一下,其他同学观察谁的力气大。

学生根据实际说出谁的力气大。

提问:你是怎样判断他的力气大的?他的力气有多大,你知道吗?

引出测量工具,弹簧测力计,出示课题:测量力的大小

【教学意图】通过情景,激发学生兴趣,引出话题,让学生知道测量力的大小可以使用弹簧测力计进行测量。

?(二)认识弹簧测力计

1、认识4种弹簧测力计

教师出示PPT四种弹簧测力计,简单介绍。虽然有这么多款式的弹簧测力计, 但它们的功能是一样的,都可以测量力的大小。

【教学意图】让学生通过图片认识不同款式的弹簧测力计,但其原理是完全一样的。

认识平板测力计的结构

(1)出示PPT平板测力计和温度计的图片,进行比较,你能发现弹簧测力计

由哪几部分构成?各个部分有什么作用呢?

【教学意图】培养学生使用类比的科学方法,利用所学相关知识,解决验证

新的知识。

(2)小组讨论。

(3)学生汇报观察结果。

(4)学生汇报完后,PPT展示弹簧测力计各结构名称。板书:各部分名称

(5)认识力的单位及测量范围,

(刻度板上有什么信息?1N≈100GF,并渗透牛顿科学故事

(提问:每格表示多少牛?最小单位是多少?

(比较两种不同测力计,有哪些不同?为什么生产这样的弹簧测力计?

【教学意图】让学生自主探究,了解测力计的主要组成部分和单位,及最小单位, 最大测量范围等,培养学生的观察能力,通过两种不同的弹簧测力计的比较,让学生知道测量力的大小时,要根据实际情况选择适当的工具进行测量。

(三)使用弹簧测力计

1、感受力的大小

(1)感受一下,1牛顿的力、5牛顿的力分别有多大?

(2)小组体验,谈感受。

2、先估计,再测量力的大小

提问:根据你的经验,能估计一下一个钩码的重力有多少牛?

强调弹簧测力计要竖直提起,重力方向向下

小组进行测量,汇报

【教学意图】培养学生估测的能力,选择使用弹簧测力计。

分析谬误,得出正确测量方法

(1)为什么测量的结果不一样?

(2)操作方法注意事项:

测量的力不超过测力计的最大测量范围。

物体重力方向向下,要竖直提起弹簧测力计。

指针调零

读数时,视线与指针相平

【教学意图】通过小组同学的测量,思考,什么原因导致测量结果不同,组织

学生交流注意事项后有助于学生顺利的进行实验,收集到较为准

确的数据。

?4、实际测量

选择恰当的弹簧称进行重力的测量。可以测量老师给你提供的物体重力也可以测量自己身边物体的重力。

用弹簧测计测量物体重力大小的记录

单位:N

物体

估计重力的大小

实测重力的大小

估计和实测的差距

钥匙

笔袋

1个苹果

3个苹果

【教学意图】学生实际测量,教师巡视指导,意在帮助学生养成科学的记录习惯,提高科学探究能力,促进其科学的情感态度与价值观的形成。

5、 汇报记录,观察学生的记录结果,谈谈感受。

【教学意图】带领学生收集记录中的数据,对研究结论进行记录,意在帮助学生通过积累事实、收集证据养成言之有据、实事求是的思维品质。带领学生分析数据的过程实质上就是一种学习性评价过程,让学生在这个过程中,反思实验操作中的不足,引导学生意识到将记录与实际操作相联系,以及科学严谨的实验态度的重要性。

(四)总结

本节课你有什么收获?

板书设计:

测量力的大小

类比方法 提环 不超最大测量范围。

指针 重力向下,竖直提起

刻度板 指针调零

挂钩 读数时,视线与指针相平

弹簧

1N≈100GF

学习效果评价

对学生的评价:

(1)关注学生上课发言情况、参与状态以及与组员合作表现,作为个人学习能力和单元学习态度评价依据。

(2)收集学生实验记录单,作为单元学习能力和与人合作评价依据之一。

评价量规

科学概念

水平一

知道力的大小可以测量,力的单位是“牛顿”,不清楚弹簧测力计是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的。

水平二

知道力的大小可以测量,测量力的工具是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的,力的单位是“牛顿”

水平三

知道力的大小可以测量,能够清楚说出测量力的工具是根据弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的,力的单位是“牛顿”,1N≈100GF。

科学实践

水平一

小组分工欠明确,发言不积极。不能有顺序地进行实验操作,基本会使用弹簧测力计测量力的大小。

水平二

小组分工明确,汇报缺乏条理。能有顺序地进行实验操作,能够正确使用弹簧测力计测量力的大小。

水平三

小组配合默契,发言有条理,能有顺序地进行实验操作,及时记录数据,熟练使用弹簧测力计测量力的大小。

科学态度

水平一

对科学课比较感兴趣,能够基本完成课上任务

水平二

乐于参与科学课程的学习,初步具有探究科学的意识

水平三

积极参与科学课程的学习,具有较强的探究科学意识,能够细致,有步骤的完成课上任务。

设计特色

培养学生利用类比的科学方法,引导学习弹簧测力计的结构及各部分作用,利用所学相关知识,解决验证新的知识,并形成自己的解释,培养学生学会学习的方法。

与以往的教师完成大部分的实验设计,只是交给孩子们怎样动手去做,怎样仔细观察,通过实验结果去归纳科学结论相比较而言,我认为本课的教学设计突出体现了学生主体学生是教学情境中的主角;一切教学是激发学生建构知识或者能力的过程;教师是学生学习的引导者、辅助者;教学活动体现为合作、探究方式;教学活动的展开是一个过程,教学应该注重过程而不是结果。学生因为疑难、困惑而引起主动、探究学习,学生的疑惑、惊奇实质上代表了学生的学习活动,所以,教师职责就不是给学生提供现成的答案,而是在忍耐、观察中,引导学生成长增长能力。

《测量力的大小》教学设计

科技园小学

(大牛坊校区)

马旭

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车