高一历史人教版必修I第四单元第12课 甲午中日战争和八国联军侵华 教案

文档属性

| 名称 | 高一历史人教版必修I第四单元第12课 甲午中日战争和八国联军侵华 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 69.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题:高一历史人教版必修I第四单元第12课

甲午中日战争和八国联军侵华

教学目标:

(一)知识与技能

1、 列举甲午中日战争和八国联军侵华的史实。

2、 概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神

(二)过程与方法

从多方面、多角度分析甲午战争爆发的背景和影响。

(三)情感态度与价值观

通过对甲午中日战争和八国联军侵华两个重大历史事件的学习,增强学生的民族危机感和责任感,激发学生的爱国热情。

教学重点、难点:

重点:甲午中日战争和八国联军侵华战争的原因及产生的社会影响。

难点:对列强侵华战争影响的分析,充分认识中国一步步沦为半殖民地半封建社会的过程 。

教具:

多媒体课件教学

教学方法与学法:

比较分析、合作探究

教学过程:

1、 导入新课:

我们前面学习了两次鸦片战争,西方列强凭借坚船利炮打开了中国的大

门。可是西方列强侵略中国的野心并未停止。帝国主义又相继发动了中日甲午

争和八国联军侵华战争,给中国人民带来了深重的灾难。今天我们一起学习本

进一步理解中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的。

2、 讲授新课

(1) 甲午中日战争:

情境营造:多媒体课件展示日本明治天皇图片,引导学生阅读教材方框小字内容。

课堂设问一:甲午中日战争爆发的原因是什么?它是由什么事件引起的?

【学生活动】

结合教材自主学习,小组讨论。

【教师活动】

多媒体展示:

1、 背景

日本:日本经过明治维新走上资本主义道路,由于国?内市场狭小,为称霸东亚,蓄谋侵略中国。(根本原因)

朝鲜:朝鲜爆发东学党起义。请求清政府出兵援助。(直接原因)

中国:清政府执政,腐败无能。

国际上:19世纪末主要资本主义国家向帝国主义过渡,要求扩大对华资本输出;忙于欧洲争夺,对日采取默许态

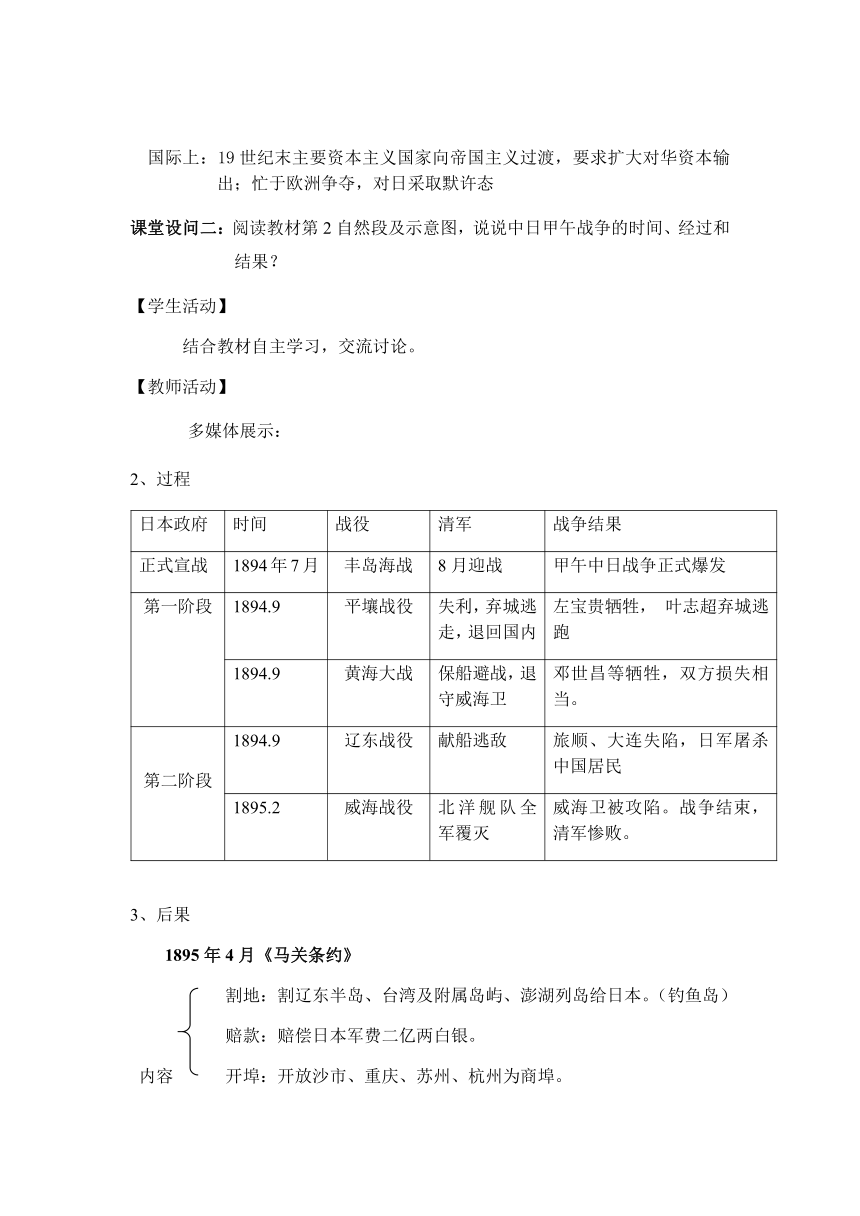

课堂设问二:阅读教材第2自然段及示意图,说说中日甲午战争的时间、经过和结果?

【学生活动】

结合教材自主学习,交流讨论。

【教师活动】

多媒体展示:

2、 过程

日本政府 时间 战役 清军 战争结果

正式宣战 1894年7月 丰岛海战 8月迎战 甲午中日战争正式爆发

第一阶段 1894.9 平壤战役 失利,弃城逃走,退回国内 左宝贵牺牲, 叶志超弃城逃跑

1894.9 黄海大战 保船避战,退守威海卫 邓世昌等牺牲,双方损失相当。

第二阶段 1894.9 辽东战役 献船逃敌 旅顺、大连失陷,日军屠杀中国居民

1895.2 威海战役 北洋舰队全军覆灭 威海卫被攻陷。战争结束,清军惨败。

3、 后果

1895年4月《马关条约》

割地:割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本。(钓鱼岛)

赔款:赔偿日本军费二亿两白银。

内容 开埠:开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠。

特权:日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税。

课堂设问三:《马关条约》对中国社会产生了怎样的影响?

【学生活动】

结合教材59页第2、3自然段及“历史纵横”、“学思之窗”自主学习,交流讨论。

【教师活动】

多媒体展示:

4、影响

割地:中国的领土与主权的严重丧失。

赔款:加重中国人民负担;清政府举借外债,列强对中国控制加强。

开埠:列强势力深入中国内陆。

特权:拓展了列强对华资本输出的途径,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。

深远影响:对中国:中国半殖民地半封建化程度加深。民族危机的加深刺激了国人,国内掀起救亡运动的高潮。洋务运动宣告失败。

对日本:增强日本侵略力量,促进日本资本主义迅速发展,也使得日本对外扩张更加张狂。

对远东格局:“大陆政策”向前推进一步,日本控制了朝鲜。日本国际地位上升,中国下降。

对世界:帝国主义国家掀起了瓜分中国的狂潮。

【拓展延伸】

1、思考:战争失败原因是什么?

提示:

结合背景知识归纳,通过分析使学生学生认识到:社会制度落后,清政府的腐败是近代中国挨打受辱的关键所在。激发学生勿忘国耻,培养学生的爱国热情,树立国家民族利益高于一切的人生观和价值观。

2、补充教材中没有提到的“三国(俄、德、法)干涉还辽”知识,并结合时事政治引导学生讨论钓鱼岛问题。

提示:

目前,日本在钓鱼岛问题上屡次挑衅,引发中日两国关系恶化和紧张。钓鱼岛自古以来是中国的领土。《马关条约》中被日本占领,二战结束后由于美国的阻挠,钓鱼岛并没有及时归还中国,建国以来,为营造安定的建设环境,中国政府暂时搁置了钓鱼岛问题,2011年,日本掀起所谓“国有化”,导致中日关系降至冰点。当今部分日本政客妄图扭曲历史,仍然企图复活军国主义思想。我们应该牢记历史,捍卫主权。

(二) 八国联军侵华

情境营造:1、多媒体课件展示《时局图》

2、阅读教材60页第一自然段。

课堂设问一:八国联军侵华战争爆发的根本原因是什么?它是由什么事件引起的?

【学生活动】

自主探究学习,交流讨论

【教师活动】

多媒体展示:

1、原因

甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮。但是列强对此并不满足,妄图进一步瓜分中国。(根本原因)

随着民族危机的加深,中国人民反抗帝国侵略的斗争日益加深。如口号“扶清灭洋”的义和团运动。(直接原因)

【拓展延伸】如何评价义和团运动?

提示:义和团原称义和拳,它是在民族危机日益加深,资产阶级维新改良派失败的背景下,由农民阶级发动的一场旧式革命。体现了中国人民反抗侵略的英勇斗争精神。“扶清灭洋”的口号,出自农民阶级朴素的爱国热情和对外来侵略的义愤。但是,由于阶级和时代的局限性,义和团组织具有深厚的封建迷信色彩;小生产者的口号具有盲目仇外、拒绝近代文明的弱点,其斗争结果不能使中国走向进步,只能更加落后。

2、经过

由学生阅读教材,概括战争的经过,教师着重廊坊、天津之战及北京沦陷,引导学生阅读“历史纵横”,激发学生的爱国热情。

3、后果

课堂设问二:1901年9月,奕劻和李鸿章代表清政府在北京同列强签定了中国近代史上最不平等的《辛丑条约》,该条约对中国产生了哪些影响?

【学生活动】

自主探究学习,交流讨论

【教师活动】

多媒体展示:

内容

赔款:本息共计9.8亿两,以关税和盐税抵押,中国财政被列强控制。

在北京设使馆界,由各国驻兵保护,成为“国中之国”。

拆北京至大沽炮台,京津到山海关一带置于列强武装控制之下。

严惩反帝官吏,禁止中国人民成立参加反帝组织。

改总理衙门为外务部,位居六部之上。

影响

1、巨额赔款加重了中国人民的负担,使中国税收受到列强控制。

2、“使馆界”实际上是“国中之国”,成为列强策划侵略中国的大本营。

3、清朝腹地京津至山海关广大地区,置于列强武装控制之下。

4、惩办支持义和团的官员,改设外务部,列强通过外交途径加强了对清政府的控制。

《辛丑条约》是帝国主义强加给中国的又一个不平等条约。列强除了穷凶极恶地对中国敲诈勒索外,还迫使清政府成为帝国主义统治中国的工具。清廷堕落为“洋人的朝廷”。

《辛丑条约》的签订,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地。

【课外拓展延伸】

1、结合近代历史的发展历程,总结近代中国是怎样逐步沦为半殖民地半封建社会的?

条约 影响 程度

第一次鸦片战争 《南京条约》 中国的领土和主权开始遭到破坏,从此被卷入资本主义世界市场 开始沦为半殖民地半封建社会

第二次鸦片战争 《天津条约》《北京条约》 中国的领土和主权再次遭到破坏,中外反动势力公开勾结。 半殖民地半封建社会的程度进一步加深

甲午中日战争 《马关条约》 侵略势力深入到中国内地,外国资本输入严重阻碍中国民族资本主义的发展。 半殖民地半封建社会的程度大大加深

八国联军侵华 《辛丑条约》 巨额赔款加重了中国人民的负担和苦难,清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具。 完全沦为半殖民地半封建社会

2、不同时期列强侵华的阶段特征、目的、方式

(1)侵华目的的变化

①列强对中国的侵略,是从鸦片战争开始的,两次鸦片战争以打开和扩大中国市场、倾销商品、掠夺原料为目的,反映了工业革命后列强要求扩大商品倾销的愿望。

②甲午中日战争是日本在西方列强支持下企图征服朝鲜,入侵中国而挑起的侵略战争,目的是扩大资本输出,反映了帝国主义资本输出、分割世界的侵略要求。

③八国联军侵华战争则以镇压义和团和瓜分中国为主要目的,是列强进行资本输出和企图瓜分中国领土的必然反映。

(2)侵华的基本特征

①从战争的发动者来看,经历了由一国到多国的变化,也反映了近现代国际关系由欧洲为中心向它的两侧转移的变化趋势。

②从战争的影响来看,战争给中国带来的危害一次比一次严重。

(3)侵华方式的变化

①甲午中日战争前,以商品输出为主,资本输出为辅。

②甲午中日战争后,以资本输出为主,商品输出为辅

【小结】

中日甲午战争、八国联军侵华战争,中国都以失败而告终。尽管清政府在甲午战败后开始了军事改革,中国知识界和各阶层民众都以不同形式开展了救亡图存的斗争,但社会制度的落后,导至中国一败再败。

【板书设计】:

1、 甲午中日战争和《马关条约》

1、原因、背景

2、经过

3、结果、影响

二、八国联军侵华和《辛丑条约》

1、原因、背景

2、经过

3、结果、影响

【习题巩固】:

多媒体课件展示

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局