历史人教版必修二第11课-经济建设的发展和曲折课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修二第11课-经济建设的发展和曲折课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-22 21:27:40 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

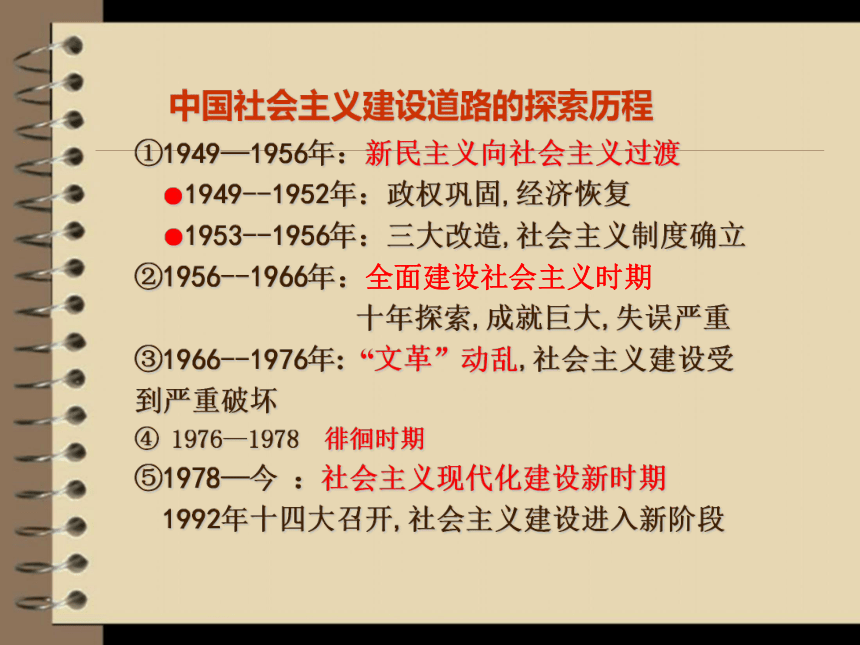

中国社会主义建设道路的探索历程

①1949—1956年:新民主义向社会主义过渡

●1949--1952年:政权巩固,经济恢复

●1953--1956年:三大改造,社会主义制度确立

②1956--1966年:全面建设社会主义时期

十年探索,成就巨大,失误严重

③1966--1976年: “文革”动乱,社会主义建设受到严重破坏

④ 1976—1978 徘徊时期

⑤1978—今 :社会主义现代化建设新时期

1992年十四大召开,社会主义建设进入新阶段

第11课 经济建设的发展与曲折

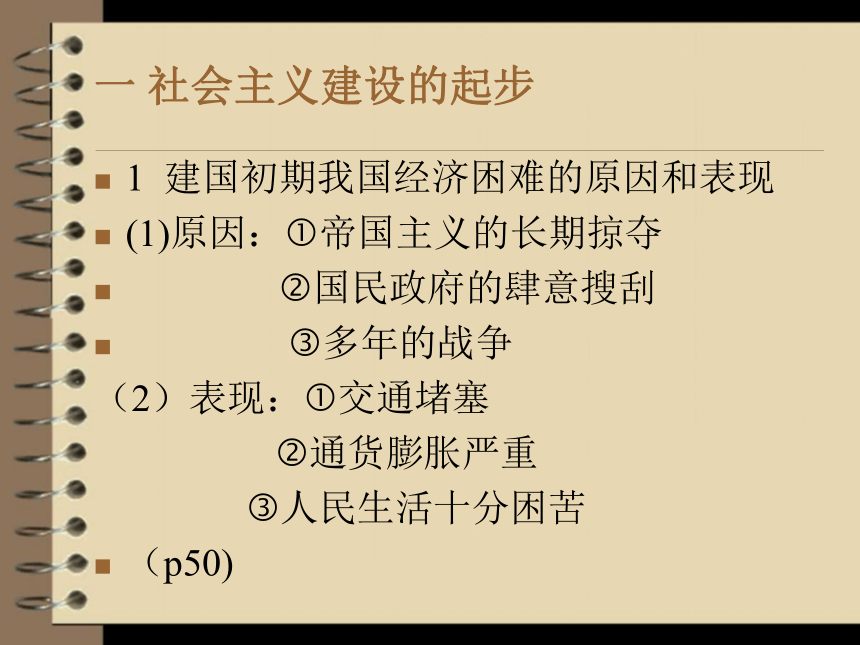

一 社会主义建设的起步

1 建国初期我国经济困难的原因和表现

(1)原因:?帝国主义的长期掠夺

?国民政府的肆意搜刮

?多年的战争

(2)表现:?交通堵塞

?通货膨胀严重

?人民生活十分困苦

(p50)

2 国民经济的恢复

(1949—1952)

任务:

?集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础

?有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

3“一五计划”(1953—1957)

内容:一化三改造

(2)成就

(3)特点

(4)意义

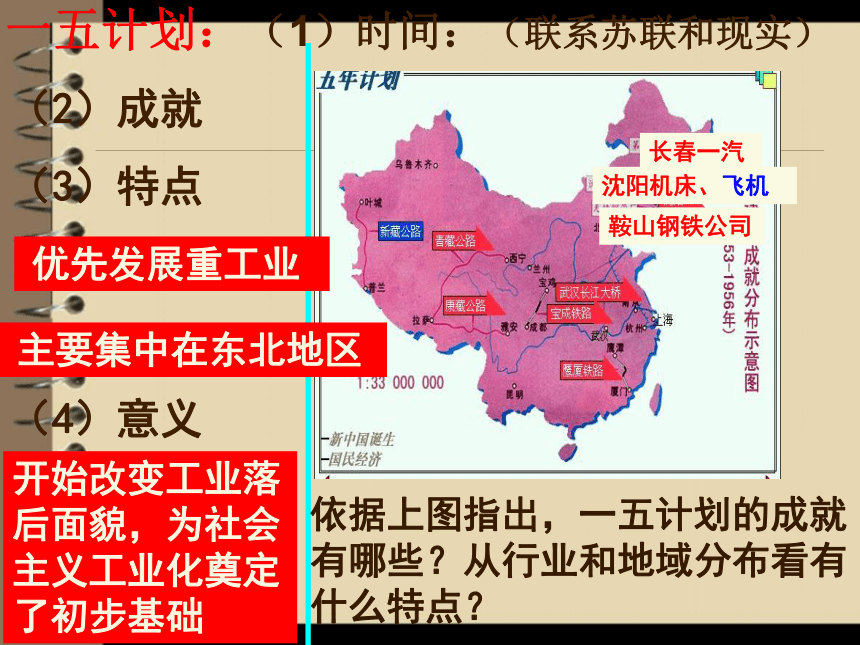

依据上图指出,一五计划的成就有哪些?从行业和地域分布看有什么特点?

长春一汽

沈阳机床、飞机

鞍山钢铁公司

开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础

优先发展重工业

主要集中在东北地区

一五计划:(1)时间:(联系苏联和现实)

【思考1】为什么要优先发展重工业?

①我国重工业基础差,底子薄。

②增强国防实力的需要。

③借鉴苏联优先发展重工业的经验。

材料:第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化” 。

——《建国以来重要文献选编》1993年版

【思考2】为什么集中在东北地区?

①临近苏联, 便于接受苏联援助

②矿产资源丰富、铁路交通发达

③抗战期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好

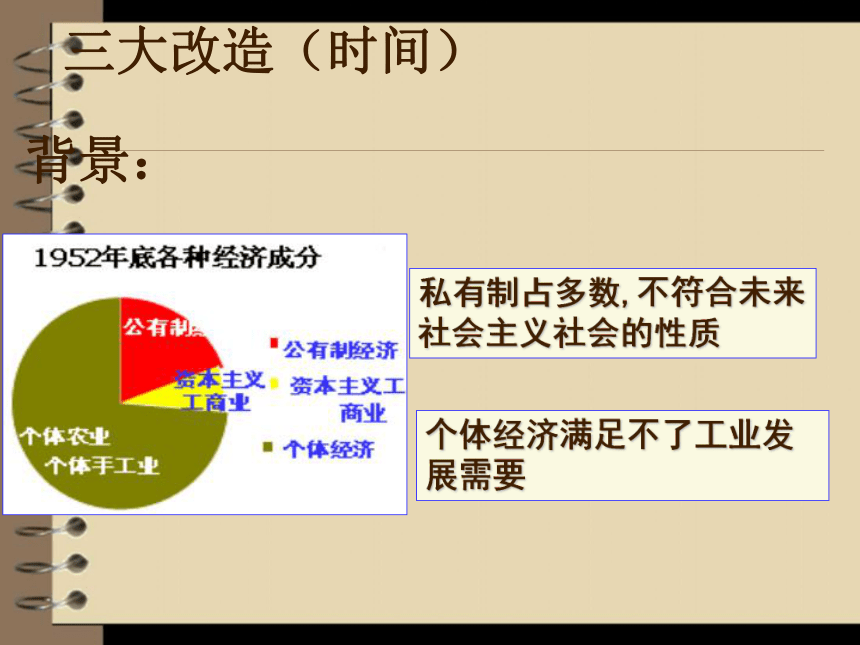

私有制占多数,不符合未来社会主义社会的性质

个体经济满足不了工业发展需要

三大改造(时间)

背景:

对象 途径 意义

农业

手工业

资本主义工商业

合作社

和平赎买

公私合营

标志生产资料私有制变为公有制,社会主义经济体系和社会主义制度基本在我国建立起来。

合作社

思考3:在社会主义改造中对资本主义工商业实行了特殊的政策,实现了和平过渡。这里的“特殊政策”和“和平过渡”分别指什么?

“特殊政策”指和平赎买政策。

“和平过渡”指通过社会主义改造实现了由生产资料私有制向生产资料公有制的过渡(新民主义社会向社会主义社会过渡)。

1956年各种经济成分

公有制经济

资本主义工商业

个体农业

个体手工业

1952年底各种经济成分

二 探索与失误

1 中共八大的召开

(成功探索)

材料一 改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务,现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。

材料二 (中共)八大报告中所阐述的一些经济建设的重要方针,因为有“一五”计划的经验与教训作借鉴,所以比较适合社会主义改造完成后我国经济工作的实际。

背景:

①三大改造基本完成,社会主义制度基本建立

②“一五”计划积累了一些社会主义建设的经验与教训

⑴请依据材料一、二,概括八大路线形成的重要背景。

⑵阅读教材归纳八大的主要内容和意义

先进的社会制度(生产关系)与落后生产力之间的矛盾

集中精力进行经济建设,农业国变为工业国。

内容:

①主要矛盾:

②主要任务:

评价:

分析正确,探索成功,但未坚持

1957年11月6日,赫鲁晓夫在庆祝十月革命40周年的报告中正式提出15年内赶超美国的口号。同时还宣称:“我们有一切根据宣布共产主义已经不是遥远的将来的事情了。”正在苏联进行国事访问的毛泽东,也不甘落后,提出中国在15年内赶上英国的宏伟目标。1958年5月,中共八大二次会议通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线等口号。这样,一场轰轰烈烈的“大跃进”运动在中国开展起来。

核心:大炼钢铁,

特点:片面追求高指标、高速度

影响:?国民经济比例失调;

?造成瞎指挥、浮夸风、共产风;

?造成对自然环境的破坏。

2大跃进

热热闹闹的公社食堂

松松垮垮的田间劳动者

人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民:

损害了农民的生产积极性

男劳力上工带扑克,

女劳力上工带纳鞋。

头遍哨子不买账,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。

有图有真相

“看,卫星田的稻子长得多么丰满,16岁的女孩坐在稻穗上,也掉不下来。”这是大跃进时期一张名为《稻穗上的姑娘》新闻图片的文字说明。这块“卫星”田号称“亩产四万三千斤”。后来,稻穗上的姑娘回忆说:“那年,队长带着我们连夜突击,从附近将33亩即将成熟的稻连根拔起,移栽到卫星田里。几十万棵稻穗一夜间移栽到一丘田里,丝风不透。为了防止稻穗倒伏,还从山上砍来近千斤圆竹,穿插中间搭上架子。我就坐上了稻穗,有人喊来记者照了相。”

3人民公社化运动

特点:一大二公(规模大,公有化程度高)

影响:?严重挫伤广大农民的生产积极性

?对农村生产力造成极大的破坏。

4 我国三年严重经济困难的原因(1959——1961年)

1大跃进和人民公社化运动

2苏联撕毁技术合作协议

3自然灾害严重

户籍管理部门的分省区死亡人口统计显示,1958到1961年期间各省非正常死亡人数合计达到一千八百万(未调整低报偏向)。全国共有两大高死亡的饥荒带:其一是以四川为中心,从青海、甘肃到贵州、湖南、广西共六省区;其二是位处中原的安徽、河南两省。

5 国民经济任务的调整

1960年冬,中共中央开始纠正农村工作中“左”的错误,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。

在这里的“调整”是调整国民经济各方面的比例关系。

三 国民经济的劫难

1 文化大革命(1966——1976)

(国民经济陷入混乱)

①经济计划废置②经济工作瘫痪

③交通运输阻塞④企业管理混乱

⑤物质供应紧张⑥人民生活下降

2 周邓主持工作恢复国民经济,经济复苏

请思考:上图反映了50—70年代中国社会经济发展呈现怎样的总体特征?

时间

工农业生产总值

52年 57年 60年 66年 71年 73年 75年

在曲折中发展

1、经济建设必须以国情出发,尊重客观规律,坚持实事求是的原则(大跃进的教训)

2、生产关系的变革一定要适合生产力发展水平(人民公社化运动的教训)

3、正确分析国内社会主要矛盾,以经济建设为中心,健全民主与法制(文革的教训)

从20世纪50-70年代中国的经济建设的实践中可以吸取哪些经验教训?

中国社会主义建设道路的探索历程

①1949—1956年:新民主义向社会主义过渡

●1949--1952年:政权巩固,经济恢复

●1953--1956年:三大改造,社会主义制度确立

②1956--1966年:全面建设社会主义时期

十年探索,成就巨大,失误严重

③1966--1976年: “文革”动乱,社会主义建设受到严重破坏

④ 1976—1978 徘徊时期

⑤1978—今 :社会主义现代化建设新时期

1992年十四大召开,社会主义建设进入新阶段

第11课 经济建设的发展与曲折

一 社会主义建设的起步

1 建国初期我国经济困难的原因和表现

(1)原因:?帝国主义的长期掠夺

?国民政府的肆意搜刮

?多年的战争

(2)表现:?交通堵塞

?通货膨胀严重

?人民生活十分困苦

(p50)

2 国民经济的恢复

(1949—1952)

任务:

?集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础

?有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

3“一五计划”(1953—1957)

内容:一化三改造

(2)成就

(3)特点

(4)意义

依据上图指出,一五计划的成就有哪些?从行业和地域分布看有什么特点?

长春一汽

沈阳机床、飞机

鞍山钢铁公司

开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础

优先发展重工业

主要集中在东北地区

一五计划:(1)时间:(联系苏联和现实)

【思考1】为什么要优先发展重工业?

①我国重工业基础差,底子薄。

②增强国防实力的需要。

③借鉴苏联优先发展重工业的经验。

材料:第一个五年计划的基本任务是集中力量优先发展重工业。“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化” 。

——《建国以来重要文献选编》1993年版

【思考2】为什么集中在东北地区?

①临近苏联, 便于接受苏联援助

②矿产资源丰富、铁路交通发达

③抗战期间,日本在东北地区建有一些工矿企业,因而工业基础较好

私有制占多数,不符合未来社会主义社会的性质

个体经济满足不了工业发展需要

三大改造(时间)

背景:

对象 途径 意义

农业

手工业

资本主义工商业

合作社

和平赎买

公私合营

标志生产资料私有制变为公有制,社会主义经济体系和社会主义制度基本在我国建立起来。

合作社

思考3:在社会主义改造中对资本主义工商业实行了特殊的政策,实现了和平过渡。这里的“特殊政策”和“和平过渡”分别指什么?

“特殊政策”指和平赎买政策。

“和平过渡”指通过社会主义改造实现了由生产资料私有制向生产资料公有制的过渡(新民主义社会向社会主义社会过渡)。

1956年各种经济成分

公有制经济

资本主义工商业

个体农业

个体手工业

1952年底各种经济成分

二 探索与失误

1 中共八大的召开

(成功探索)

材料一 改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务,现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。

材料二 (中共)八大报告中所阐述的一些经济建设的重要方针,因为有“一五”计划的经验与教训作借鉴,所以比较适合社会主义改造完成后我国经济工作的实际。

背景:

①三大改造基本完成,社会主义制度基本建立

②“一五”计划积累了一些社会主义建设的经验与教训

⑴请依据材料一、二,概括八大路线形成的重要背景。

⑵阅读教材归纳八大的主要内容和意义

先进的社会制度(生产关系)与落后生产力之间的矛盾

集中精力进行经济建设,农业国变为工业国。

内容:

①主要矛盾:

②主要任务:

评价:

分析正确,探索成功,但未坚持

1957年11月6日,赫鲁晓夫在庆祝十月革命40周年的报告中正式提出15年内赶超美国的口号。同时还宣称:“我们有一切根据宣布共产主义已经不是遥远的将来的事情了。”正在苏联进行国事访问的毛泽东,也不甘落后,提出中国在15年内赶上英国的宏伟目标。1958年5月,中共八大二次会议通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线等口号。这样,一场轰轰烈烈的“大跃进”运动在中国开展起来。

核心:大炼钢铁,

特点:片面追求高指标、高速度

影响:?国民经济比例失调;

?造成瞎指挥、浮夸风、共产风;

?造成对自然环境的破坏。

2大跃进

热热闹闹的公社食堂

松松垮垮的田间劳动者

人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民:

损害了农民的生产积极性

男劳力上工带扑克,

女劳力上工带纳鞋。

头遍哨子不买账,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。

有图有真相

“看,卫星田的稻子长得多么丰满,16岁的女孩坐在稻穗上,也掉不下来。”这是大跃进时期一张名为《稻穗上的姑娘》新闻图片的文字说明。这块“卫星”田号称“亩产四万三千斤”。后来,稻穗上的姑娘回忆说:“那年,队长带着我们连夜突击,从附近将33亩即将成熟的稻连根拔起,移栽到卫星田里。几十万棵稻穗一夜间移栽到一丘田里,丝风不透。为了防止稻穗倒伏,还从山上砍来近千斤圆竹,穿插中间搭上架子。我就坐上了稻穗,有人喊来记者照了相。”

3人民公社化运动

特点:一大二公(规模大,公有化程度高)

影响:?严重挫伤广大农民的生产积极性

?对农村生产力造成极大的破坏。

4 我国三年严重经济困难的原因(1959——1961年)

1大跃进和人民公社化运动

2苏联撕毁技术合作协议

3自然灾害严重

户籍管理部门的分省区死亡人口统计显示,1958到1961年期间各省非正常死亡人数合计达到一千八百万(未调整低报偏向)。全国共有两大高死亡的饥荒带:其一是以四川为中心,从青海、甘肃到贵州、湖南、广西共六省区;其二是位处中原的安徽、河南两省。

5 国民经济任务的调整

1960年冬,中共中央开始纠正农村工作中“左”的错误,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。

在这里的“调整”是调整国民经济各方面的比例关系。

三 国民经济的劫难

1 文化大革命(1966——1976)

(国民经济陷入混乱)

①经济计划废置②经济工作瘫痪

③交通运输阻塞④企业管理混乱

⑤物质供应紧张⑥人民生活下降

2 周邓主持工作恢复国民经济,经济复苏

请思考:上图反映了50—70年代中国社会经济发展呈现怎样的总体特征?

时间

工农业生产总值

52年 57年 60年 66年 71年 73年 75年

在曲折中发展

1、经济建设必须以国情出发,尊重客观规律,坚持实事求是的原则(大跃进的教训)

2、生产关系的变革一定要适合生产力发展水平(人民公社化运动的教训)

3、正确分析国内社会主要矛盾,以经济建设为中心,健全民主与法制(文革的教训)

从20世纪50-70年代中国的经济建设的实践中可以吸取哪些经验教训?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势