岳麓版高中历史必修二第14课社会主义经济体制的建立 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修二第14课社会主义经济体制的建立 课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-23 19:07:03 | ||

图片预览

文档简介

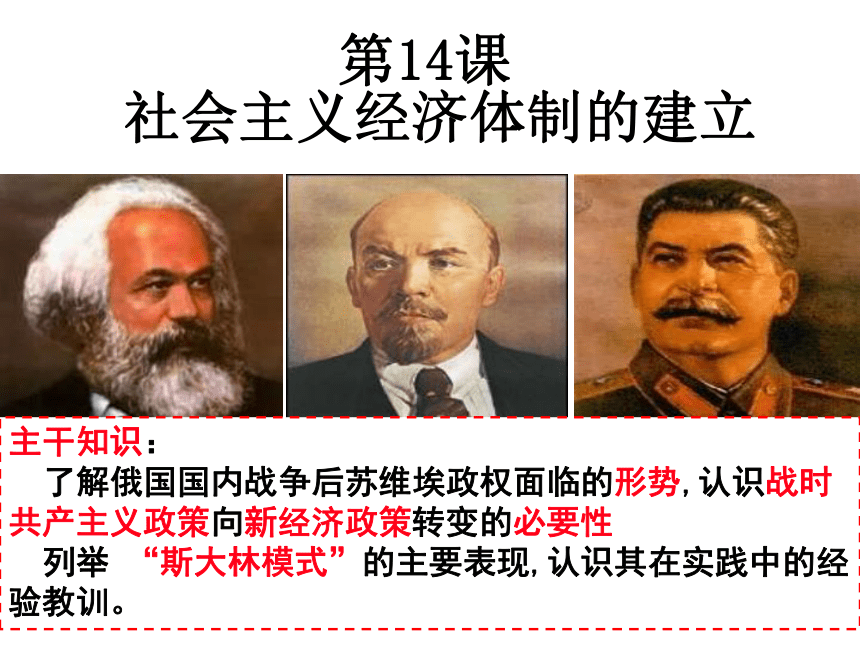

课件31张PPT。有这样一个国家……她第一次实现了马克思主义理论,建立了社会主义共和国。她拼死抵抗法西斯的侵略,为二战胜利立下赫赫战功!她曾经全力发展重工业,成为世界上唯一能够单独与美国对抗的国家,是冷战的主要参与者。她曾经是我们的师长和朋友,给过我们很大的帮助,我们亲切的称之为:老大哥!她就是——第14课社会主义经济体制的建立主干知识:

了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性

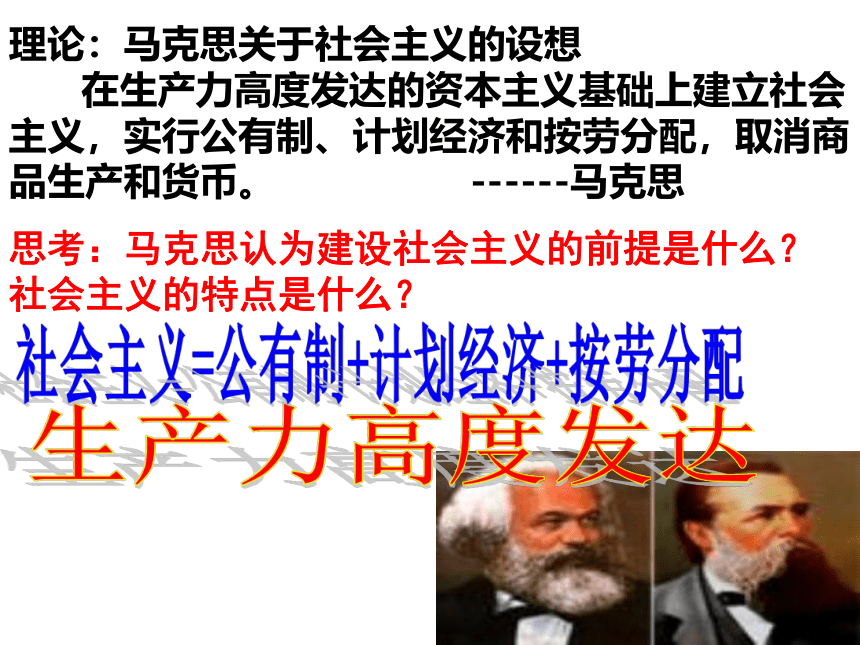

列举 “斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。理论:马克思关于社会主义的设想

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。 ------马克思 思考:马克思认为建设社会主义的前提是什么?

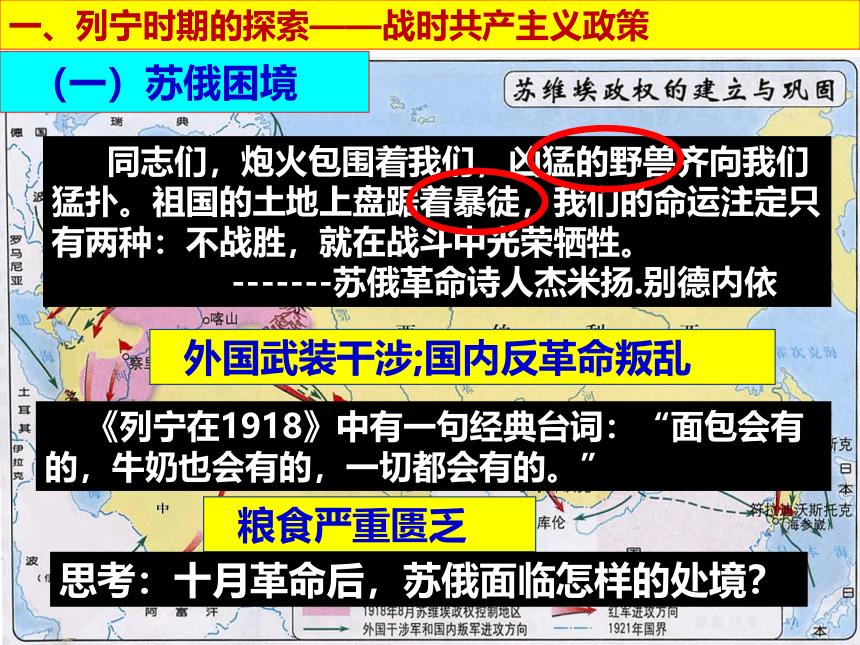

社会主义的特点是什么?生产力高度发达社会主义=公有制+计划经济+按劳分配 (一)苏俄困境 《列宁在1918》中有一句经典台词:“面包会有的,牛奶也会有的,一切都会有的。” 同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒,我们的命运注定只有两种:不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

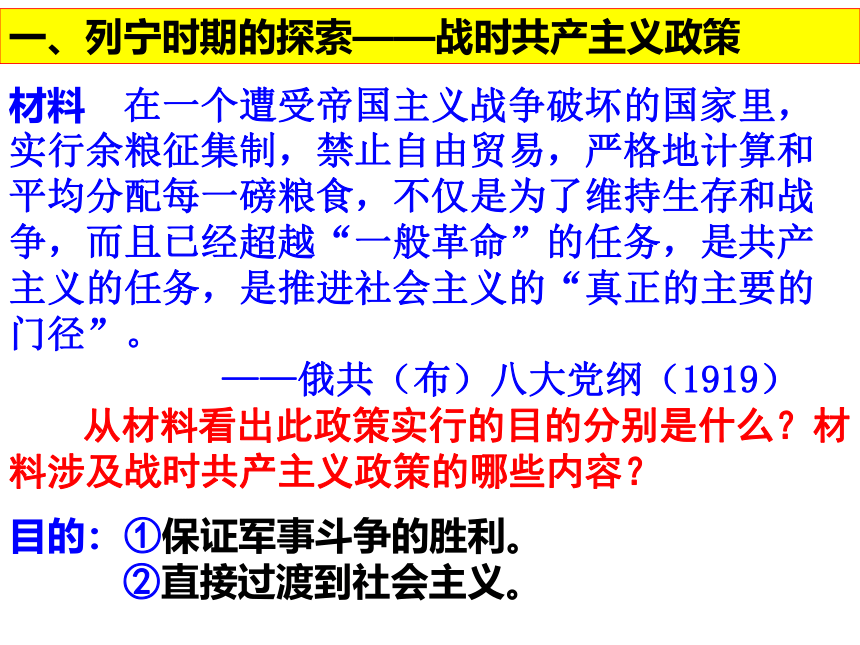

-------苏俄革命诗人杰米扬.别德内依粮食严重匮乏外国武装干涉;国内反革命叛乱思考:十月革命后,苏俄面临怎样的处境?一、列宁时期的探索——战时共产主义政策目的:①保证军事斗争的胜利。

②直接过渡到社会主义。材料 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮征集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越“一般革命”的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要的门径”。

——俄共(布)八大党纲(1919)

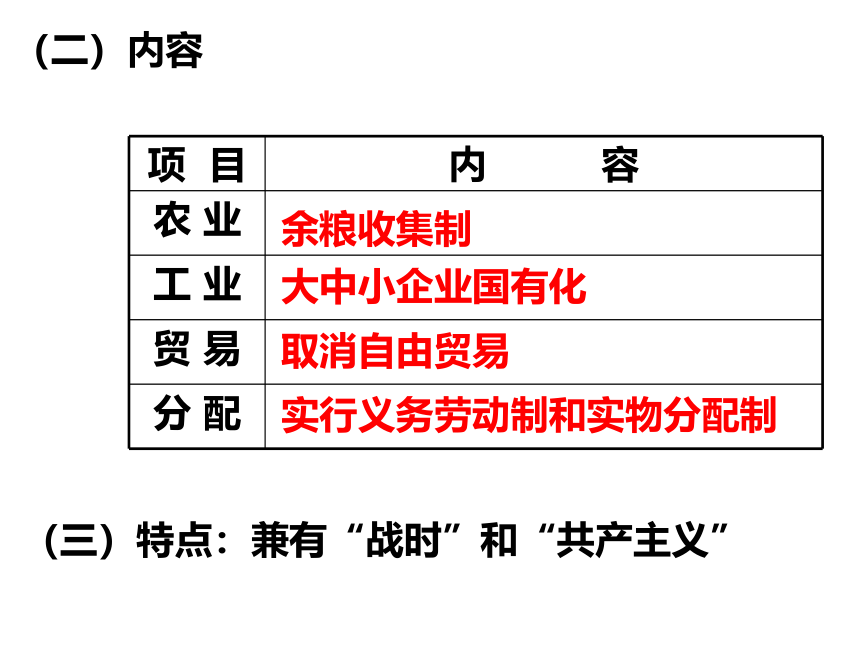

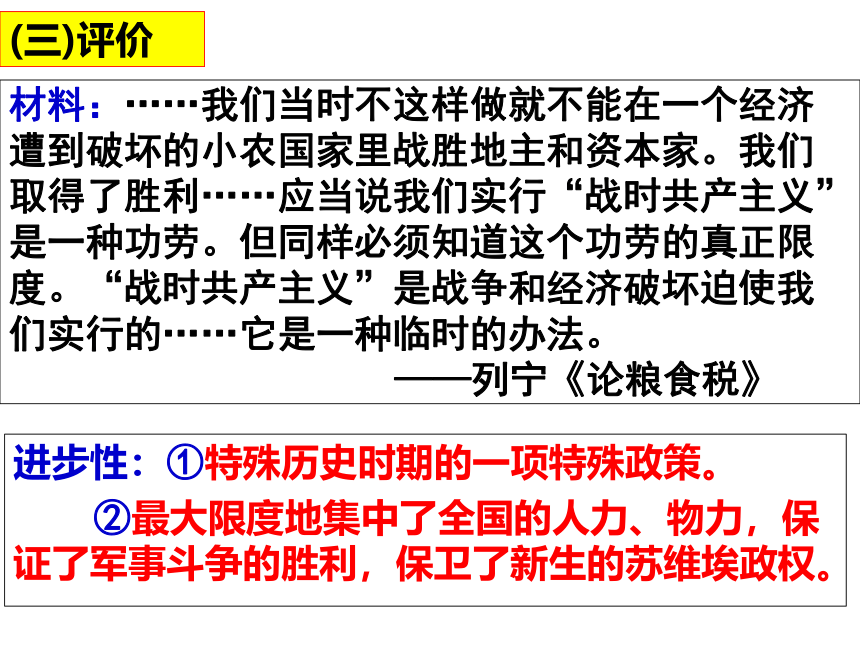

从材料看出此政策实行的目的分别是什么?材料涉及战时共产主义政策的哪些内容?一、列宁时期的探索——战时共产主义政策余粮收集制大中小企业国有化取消自由贸易实行义务劳动制和实物分配制(二)内容(三)特点:兼有“战时”和“共产主义”材料:……我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的……它是一种临时的办法。? ——列宁《论粮食税》进步性:①特殊历史时期的一项特殊政策。

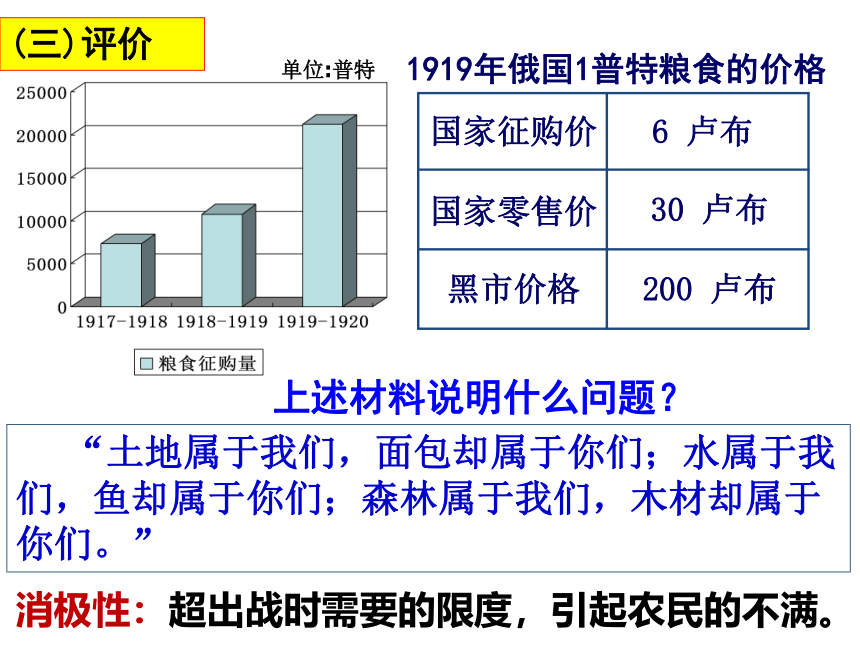

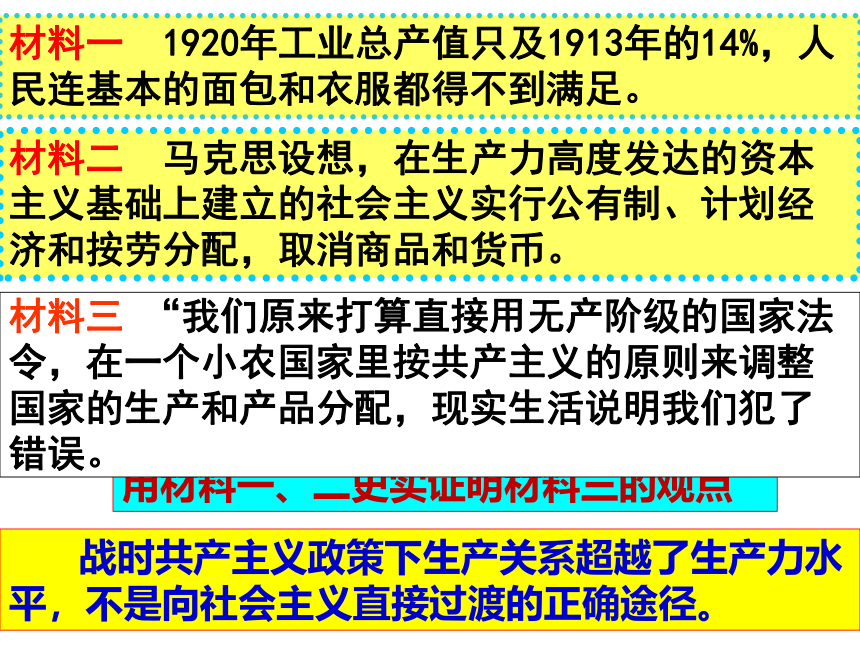

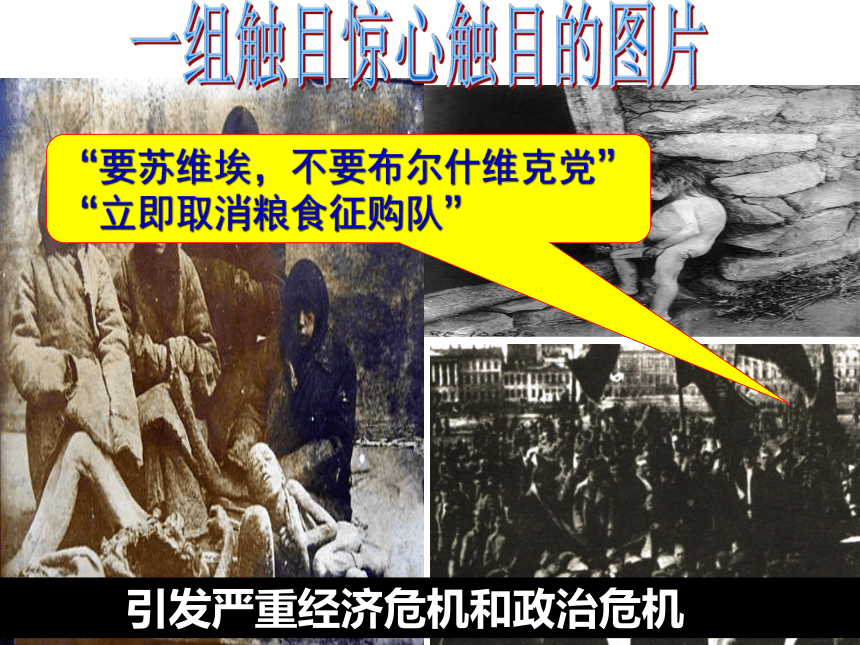

②最大限度地集中了全国的人力、物力,保证了军事斗争的胜利,保卫了新生的苏维埃政权。(三)评价消极性:超出战时需要的限度,引起农民的不满。 上述材料说明什么问题? “土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。” (三)评价材料一 1920年工业总产值只及1913年的14%,人民连基本的面包和衣服都得不到满足。材料二 马克思设想,在生产力高度发达的资本主义基础上建立的社会主义实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品和货币。用材料一、二史实证明材料三的观点 战时共产主义政策下生产关系超越了生产力水平,不是向社会主义直接过渡的正确途径。材料三 “我们原来打算直接用无产阶级的国家法令,在一个小农国家里按共产主义的原则来调整国家的生产和产品分配,现实生活说明我们犯了错误。一组触目惊心触目的图片 引发严重经济危机和政治危机“要苏维埃,不要布尔什维克党”

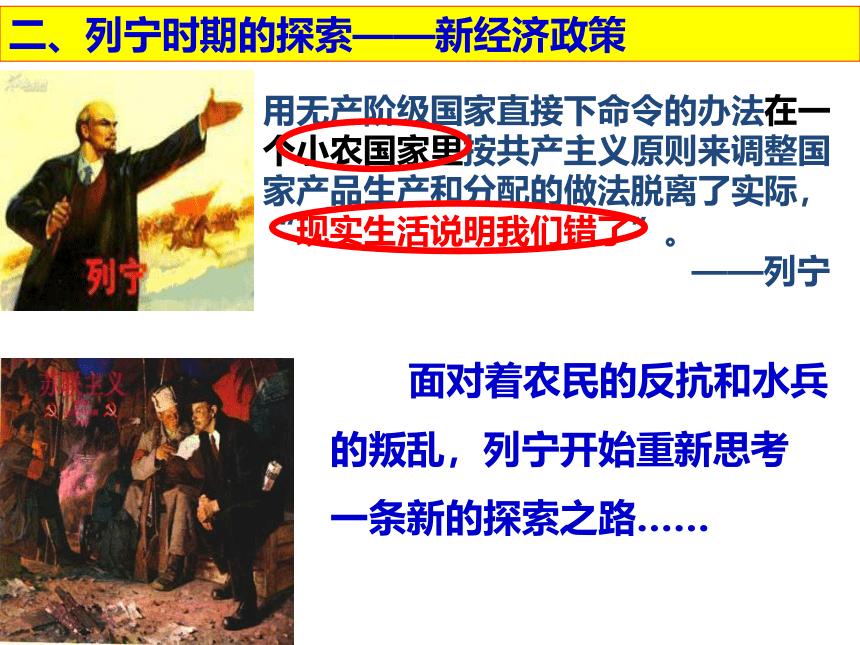

“立即取消粮食征购队”用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家产品生产和分配的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。

——列宁 面对着农民的反抗和水兵

的叛乱,列宁开始重新思考

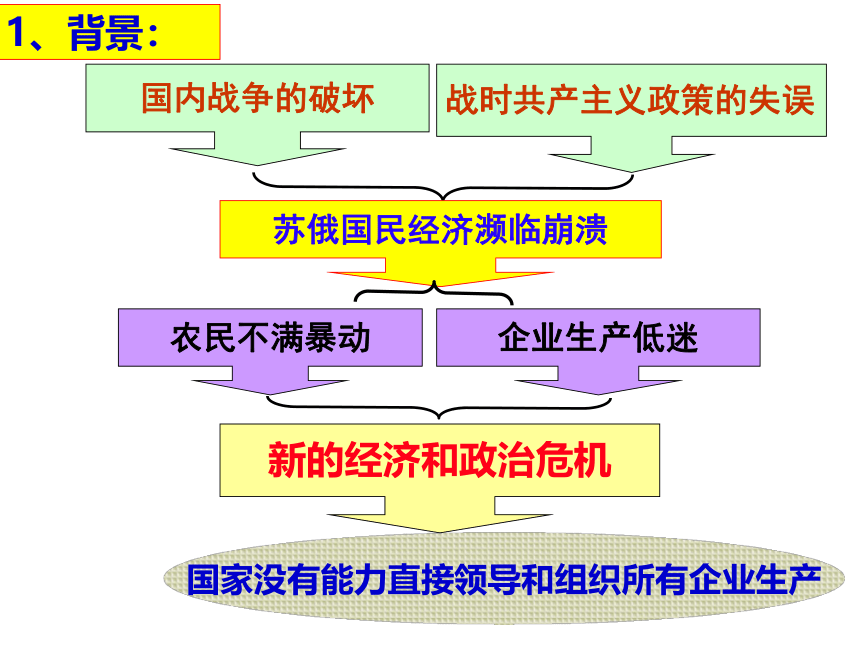

一条新的探索之路……二、列宁时期的探索——新经济政策国内战争的破坏战时共产主义政策的失误苏俄国民经济濒临崩溃农民不满暴动企业生产低迷新的经济和政治危机

国家没有能力直接领导和组织所有企业生产

1、背景:新经济政策有何特点? 在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在,一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来发展生产力,建立社会主义经济基础,并逐步过渡到社会主义。①经济手段:利用商品货币关系等市场经济的因素发展经济;

②所有制和分配:在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在,部分地恢复和利用资本主义。 比较两种政策的特点有什么不同?利用商品货币关系在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在强制的行政和军事手段。公有制福特汽车 嘎斯汽车 思考:在新经济政策的推动下苏联的社会经济生活出现了怎样的新变化? 阿曼德 哈默,美国共产党创始人之子。 1922年,他带着50辆福特森拖拉机集体亮相苏联,人们误以为这些拖拉机是美英的坦克,商讨抵御的战略战术。而当他们弄清真相后,军事部署立即变成了欢迎仪式。

此后,苏联与外国资本家签订了144项企业租赁合同,获得了680万卢布的收入。 借助资本主义的某些 因素发展社会主义!史实论证①现实意义:经济恢复,苏维埃政权得到巩固。

②理论意义:新经济政策下,生产关系适应生产力发展水平,苏维埃政府找到了一条使落后的俄国过渡到社会主义的有效的途径。4、意义新经济政策的实质:利用商品和货币关系,在一定限度内恢复资本主义,使社会主义成分战胜资本主义成分,建立社会主义的经济基础内容政策(否决商品货币关系)(利用商品货币关系)(实行公有制为主体,多种所有制经济并存)(农民除口粮、种子粮以外

的一切余粮收归国有)(单一的公有制,高度集中管理)(平均主义)(按劳取酬)内 容 大 不 同(纳税后的余粮归农民支配)固定粮食税政府对国企实行经济核算,在国家掌握经济命脉的前提下,实行国家资本主义实行自由贸易实行工资制减轻了农民负担,提高了农民的生产积极性提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了劳动者的生产积极性探索:“什么是社会主义,怎样建设社会主义”“新”:1、具体政策内容(实质是调整生产关系)2、向社会主义过渡的途径(一定范围内恢复资本主义生产)补充:3、与马克思论述的社会主义大不一样探究(二):新经济政策 启示:①要实事求是。 ②要循序渐进,经济建设要遵循经济发展的客观规律。 1924年1月22日,列宁逝世。接下来的领导人是行事果断的斯大林。他以 “钢”作为自己的姓氏。斯大林则以强硬手段,加快了国家工业化步伐。 斯大林的选择(一)背景国内:

①苏联成立。

②列宁逝世,斯大林的领导地位逐步确立。

③苏联的经济实力和国防力量还比较薄弱。

国际:

苏联处在西方资本主义国家封锁和包围之中。 三、斯大林经济模式三、斯大林经济模式探究二:

材料一 增加财富、建立社会主义…… ——摘自《列宁全集》

材料二 苏维埃国家在原则上不能靠采取劫掠殖民地或战败…… ——摘自《斯大林选集》

(1)据材料一并结合所学知识,说明当时苏维埃政权为什么要实现快速工业化战略。(9分)

(1)苏维埃政权是当时唯一的社会主义国家,处于敌对势力包围中;经济技术落后,国防薄弱;如不快速发展重工业、实现工业化,经济、技术就不能独立,政权将被扼杀。

(2)据材料二并结合所学知识,分析十月革命胜利后苏维埃政权是如何为工业化打基础并找到资金的。(10分)

(2)实行企业国有化、农业集体化;政府把国有企业利润集中收缴;征收农业税,以艰苦奋斗、厉行节约等方式筹集工业化资金。三、斯大林经济体制2、建立途径:工业化 农业集体化 五年计划战争即将爆发,所以必须尽早实现工业化 (宣传画)1929年1月5日斯大林开始实行农业集体化海报:《完成五年计划》(苏联在20世纪30年代为宣传国民经济发展的五年计划而绘制)1、历史背景 与新经济政策相比斯大林经济体制的变化斯大林体制具体特点有哪些?过渡途径:

改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡。

所有制形式:

改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制。

发展手段:

改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。 ①所有制形式:实行单一公有制

②管理体制:高度集中的经济管理体制

③调节手段:排斥市场的指令性计划

④管理手段:主要以行政手段管理经济三、斯大林体制(20世纪30年代中期)1、确立:工业化、农业集体化、五年计划,

逐步取消新经济政策;

标志:1936年苏联新宪法的颁布2、表现:他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。 ——丘吉尔

请思考:

我们应该怎样去评价斯大林与他的斯大林模式? 提示:对斯大林模式的评价,要运用辨证的观点,分清主次,要看到它们在不同历史时期的积极作用和消极作用3、评价:(1)有过突出成就(2)存在严重弊端,最终阻碍经济进一步发展;①片面发展重工业,农、轻长期落后;②忽视消费品生产,人民生活提高缓慢;③伤农太多,农民生产积极性不高;④长期指令压抑了地方和企业的积极性;超越了苏联生产力水平,存在四大问题:①迅速实现了工业化,工业产值跃居欧洲第一、世界第二②为后来反法西斯战争的胜利奠定了基础⑤对东欧社会主义国家:大都照搬这种体制,遭受不同程度的损失,成为东欧剧变的历史原因。启 示: 1. 社会主义建设没有固定模式,应从实际国情出发,走自己特色道路。 2. 制定经济政策时,一定要适应生产力的发展。 3.建设社会主义要保证农、轻、重协调发展。 4.建设社会主义要注重改善民生,提高人民生活水平。 5.社会主义建设要与时俱进,不断深化改革。 6.改革不可能一帆风顺,勇于实践,敢于创新。 7.要学习借鉴其他经济建设模式的优势,但不能完全照搬。 ……(言之有理即可)社会主义经济体制的建立直接过渡战时共产主义政策建立相适应的生产关系,

在生产力发展的基础上

逐步向社会主义过渡。新经济政策实行公有制计划经济和

按劳分配,取消商品生

产。斯大林经济

体制确立探索中形成知识小结知识小结 俄国十月革命国内外敌人的进攻 经济困难“ 战时共产主义”政策 苏维埃政权巩固 经济政治危机 新经济政策 “斯大林模式”工业化 农业集体化计划经济体制 经济迅速恢复 政治形势稳定谢 谢 观 看

了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性

列举 “斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。理论:马克思关于社会主义的设想

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。 ------马克思 思考:马克思认为建设社会主义的前提是什么?

社会主义的特点是什么?生产力高度发达社会主义=公有制+计划经济+按劳分配 (一)苏俄困境 《列宁在1918》中有一句经典台词:“面包会有的,牛奶也会有的,一切都会有的。” 同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒,我们的命运注定只有两种:不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

-------苏俄革命诗人杰米扬.别德内依粮食严重匮乏外国武装干涉;国内反革命叛乱思考:十月革命后,苏俄面临怎样的处境?一、列宁时期的探索——战时共产主义政策目的:①保证军事斗争的胜利。

②直接过渡到社会主义。材料 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮征集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且已经超越“一般革命”的任务,是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要的门径”。

——俄共(布)八大党纲(1919)

从材料看出此政策实行的目的分别是什么?材料涉及战时共产主义政策的哪些内容?一、列宁时期的探索——战时共产主义政策余粮收集制大中小企业国有化取消自由贸易实行义务劳动制和实物分配制(二)内容(三)特点:兼有“战时”和“共产主义”材料:……我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的……它是一种临时的办法。? ——列宁《论粮食税》进步性:①特殊历史时期的一项特殊政策。

②最大限度地集中了全国的人力、物力,保证了军事斗争的胜利,保卫了新生的苏维埃政权。(三)评价消极性:超出战时需要的限度,引起农民的不满。 上述材料说明什么问题? “土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。” (三)评价材料一 1920年工业总产值只及1913年的14%,人民连基本的面包和衣服都得不到满足。材料二 马克思设想,在生产力高度发达的资本主义基础上建立的社会主义实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品和货币。用材料一、二史实证明材料三的观点 战时共产主义政策下生产关系超越了生产力水平,不是向社会主义直接过渡的正确途径。材料三 “我们原来打算直接用无产阶级的国家法令,在一个小农国家里按共产主义的原则来调整国家的生产和产品分配,现实生活说明我们犯了错误。一组触目惊心触目的图片 引发严重经济危机和政治危机“要苏维埃,不要布尔什维克党”

“立即取消粮食征购队”用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家产品生产和分配的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。

——列宁 面对着农民的反抗和水兵

的叛乱,列宁开始重新思考

一条新的探索之路……二、列宁时期的探索——新经济政策国内战争的破坏战时共产主义政策的失误苏俄国民经济濒临崩溃农民不满暴动企业生产低迷新的经济和政治危机

国家没有能力直接领导和组织所有企业生产

1、背景:新经济政策有何特点? 在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在,一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来发展生产力,建立社会主义经济基础,并逐步过渡到社会主义。①经济手段:利用商品货币关系等市场经济的因素发展经济;

②所有制和分配:在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在,部分地恢复和利用资本主义。 比较两种政策的特点有什么不同?利用商品货币关系在公有制的前提下,允许多种所有制形式存在强制的行政和军事手段。公有制福特汽车 嘎斯汽车 思考:在新经济政策的推动下苏联的社会经济生活出现了怎样的新变化? 阿曼德 哈默,美国共产党创始人之子。 1922年,他带着50辆福特森拖拉机集体亮相苏联,人们误以为这些拖拉机是美英的坦克,商讨抵御的战略战术。而当他们弄清真相后,军事部署立即变成了欢迎仪式。

此后,苏联与外国资本家签订了144项企业租赁合同,获得了680万卢布的收入。 借助资本主义的某些 因素发展社会主义!史实论证①现实意义:经济恢复,苏维埃政权得到巩固。

②理论意义:新经济政策下,生产关系适应生产力发展水平,苏维埃政府找到了一条使落后的俄国过渡到社会主义的有效的途径。4、意义新经济政策的实质:利用商品和货币关系,在一定限度内恢复资本主义,使社会主义成分战胜资本主义成分,建立社会主义的经济基础内容政策(否决商品货币关系)(利用商品货币关系)(实行公有制为主体,多种所有制经济并存)(农民除口粮、种子粮以外

的一切余粮收归国有)(单一的公有制,高度集中管理)(平均主义)(按劳取酬)内 容 大 不 同(纳税后的余粮归农民支配)固定粮食税政府对国企实行经济核算,在国家掌握经济命脉的前提下,实行国家资本主义实行自由贸易实行工资制减轻了农民负担,提高了农民的生产积极性提高了劳动生产率,取得较好的经济效益有利于市场经济的发展提高了劳动者的生产积极性探索:“什么是社会主义,怎样建设社会主义”“新”:1、具体政策内容(实质是调整生产关系)2、向社会主义过渡的途径(一定范围内恢复资本主义生产)补充:3、与马克思论述的社会主义大不一样探究(二):新经济政策 启示:①要实事求是。 ②要循序渐进,经济建设要遵循经济发展的客观规律。 1924年1月22日,列宁逝世。接下来的领导人是行事果断的斯大林。他以 “钢”作为自己的姓氏。斯大林则以强硬手段,加快了国家工业化步伐。 斯大林的选择(一)背景国内:

①苏联成立。

②列宁逝世,斯大林的领导地位逐步确立。

③苏联的经济实力和国防力量还比较薄弱。

国际:

苏联处在西方资本主义国家封锁和包围之中。 三、斯大林经济模式三、斯大林经济模式探究二:

材料一 增加财富、建立社会主义…… ——摘自《列宁全集》

材料二 苏维埃国家在原则上不能靠采取劫掠殖民地或战败…… ——摘自《斯大林选集》

(1)据材料一并结合所学知识,说明当时苏维埃政权为什么要实现快速工业化战略。(9分)

(1)苏维埃政权是当时唯一的社会主义国家,处于敌对势力包围中;经济技术落后,国防薄弱;如不快速发展重工业、实现工业化,经济、技术就不能独立,政权将被扼杀。

(2)据材料二并结合所学知识,分析十月革命胜利后苏维埃政权是如何为工业化打基础并找到资金的。(10分)

(2)实行企业国有化、农业集体化;政府把国有企业利润集中收缴;征收农业税,以艰苦奋斗、厉行节约等方式筹集工业化资金。三、斯大林经济体制2、建立途径:工业化 农业集体化 五年计划战争即将爆发,所以必须尽早实现工业化 (宣传画)1929年1月5日斯大林开始实行农业集体化海报:《完成五年计划》(苏联在20世纪30年代为宣传国民经济发展的五年计划而绘制)1、历史背景 与新经济政策相比斯大林经济体制的变化斯大林体制具体特点有哪些?过渡途径:

改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡。

所有制形式:

改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制。

发展手段:

改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。 ①所有制形式:实行单一公有制

②管理体制:高度集中的经济管理体制

③调节手段:排斥市场的指令性计划

④管理手段:主要以行政手段管理经济三、斯大林体制(20世纪30年代中期)1、确立:工业化、农业集体化、五年计划,

逐步取消新经济政策;

标志:1936年苏联新宪法的颁布2、表现:他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。 ——丘吉尔

请思考:

我们应该怎样去评价斯大林与他的斯大林模式? 提示:对斯大林模式的评价,要运用辨证的观点,分清主次,要看到它们在不同历史时期的积极作用和消极作用3、评价:(1)有过突出成就(2)存在严重弊端,最终阻碍经济进一步发展;①片面发展重工业,农、轻长期落后;②忽视消费品生产,人民生活提高缓慢;③伤农太多,农民生产积极性不高;④长期指令压抑了地方和企业的积极性;超越了苏联生产力水平,存在四大问题:①迅速实现了工业化,工业产值跃居欧洲第一、世界第二②为后来反法西斯战争的胜利奠定了基础⑤对东欧社会主义国家:大都照搬这种体制,遭受不同程度的损失,成为东欧剧变的历史原因。启 示: 1. 社会主义建设没有固定模式,应从实际国情出发,走自己特色道路。 2. 制定经济政策时,一定要适应生产力的发展。 3.建设社会主义要保证农、轻、重协调发展。 4.建设社会主义要注重改善民生,提高人民生活水平。 5.社会主义建设要与时俱进,不断深化改革。 6.改革不可能一帆风顺,勇于实践,敢于创新。 7.要学习借鉴其他经济建设模式的优势,但不能完全照搬。 ……(言之有理即可)社会主义经济体制的建立直接过渡战时共产主义政策建立相适应的生产关系,

在生产力发展的基础上

逐步向社会主义过渡。新经济政策实行公有制计划经济和

按劳分配,取消商品生

产。斯大林经济

体制确立探索中形成知识小结知识小结 俄国十月革命国内外敌人的进攻 经济困难“ 战时共产主义”政策 苏维埃政权巩固 经济政治危机 新经济政策 “斯大林模式”工业化 农业集体化计划经济体制 经济迅速恢复 政治形势稳定谢 谢 观 看

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势