人教部编版历史七年级上第19课北魏政治和北方民族大交融课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级上第19课北魏政治和北方民族大交融课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-22 13:13:42 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

“它(民族)是种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上是有限的,同时也享有主权的共同体。”

——(美)安德森《想象的共同体》

民族的本质,无非是以从差异中提炼出来的类来构建“本质”,令一个人群自我认同,并将自己与别的人群区分开来。

——陈斌:《民族自决的贫困》

第19课

北魏政治和北方民族大交融

淝水之战

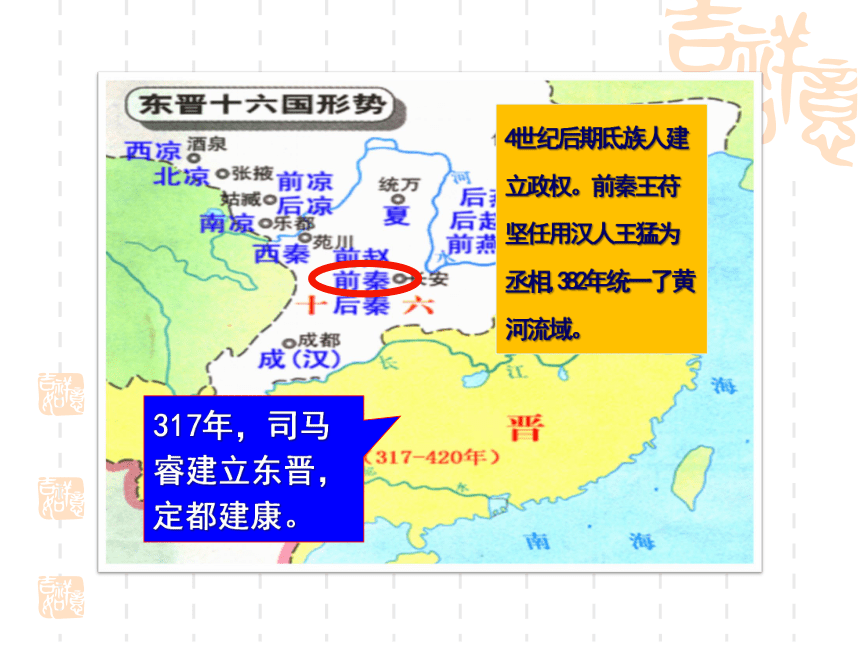

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

4世纪后期氐族人建立政权。前秦王苻坚任用汉人王猛为丞相,382年统一了黄河流域。

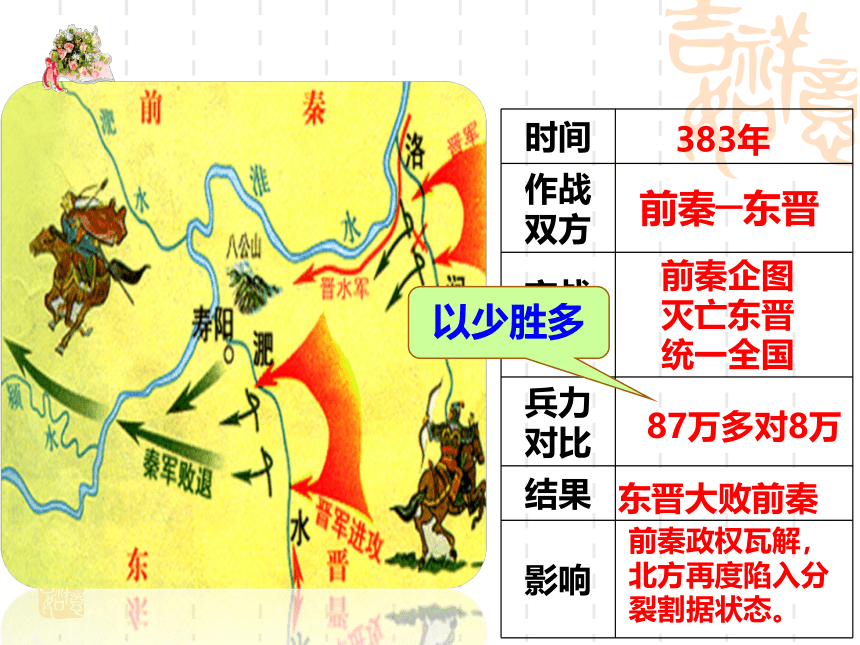

时间

作战双方

交战原因

兵力对比

结果

影响

东晋大败前秦

383年

前秦─东晋

前秦企图

灭亡东晋

统一全国

87万多对8万

以少胜多

前秦政权瓦解,北方再度陷入分裂割据状态。

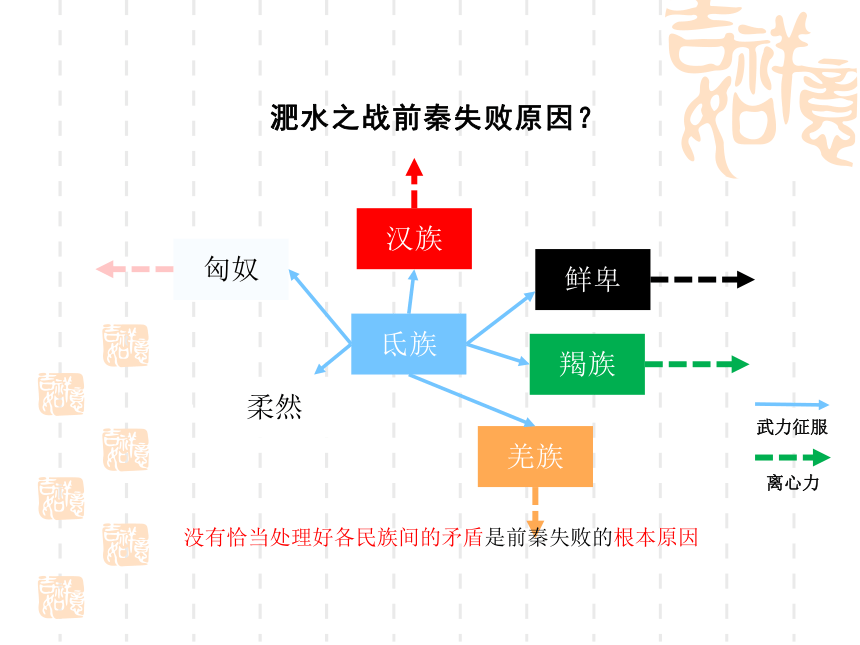

汉族

鲜卑

羯族

匈奴

柔然

羌族

氐族

武力征服

离心力

没有恰当处理好各民族间的矛盾是前秦失败的根本原因

淝水之战前秦失败原因?

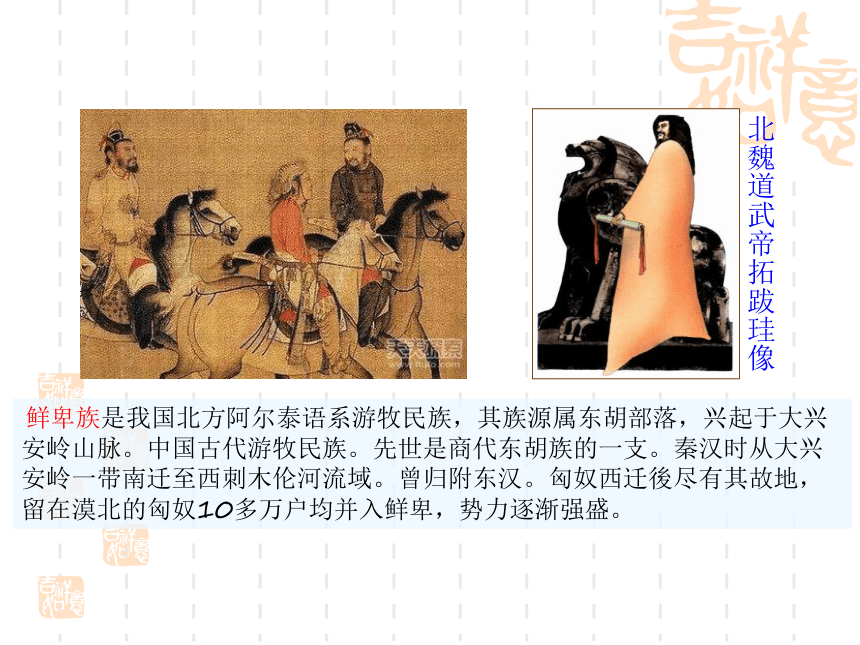

鲜卑族是我国北方阿尔泰语系游牧民族,其族源属东胡部落,兴起于大兴安岭山脉。中国古代游牧民族。先世是商代东胡族的一支。秦汉时从大兴安岭一带南迁至西刺木伦河流域。曾归附东汉。匈奴西迁後尽有其故地,留在漠北的匈奴10多万户均并入鲜卑,势力逐渐强盛。

北魏道武帝拓跋珪像

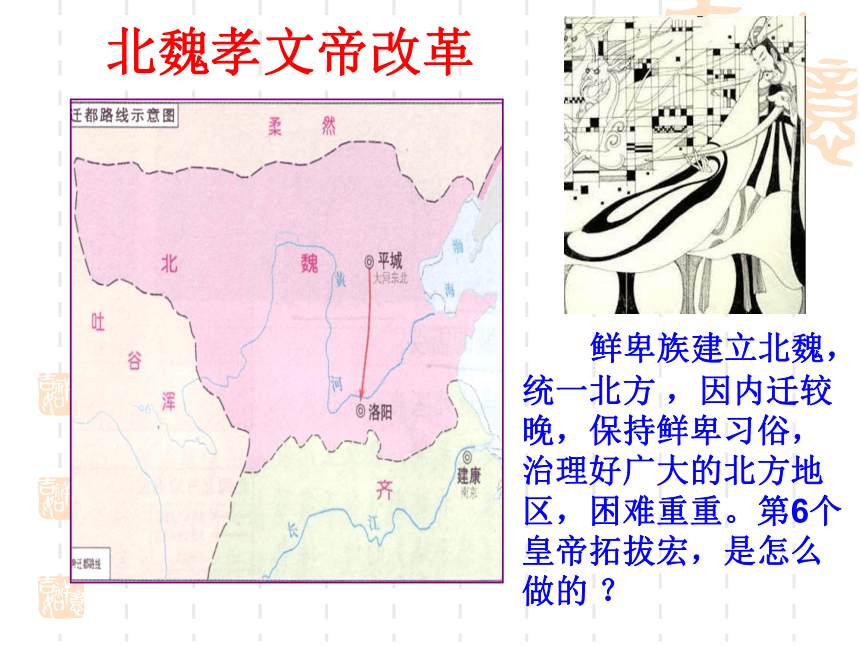

北魏孝文帝改革

鲜卑族建立北魏,统一北方 ,因内迁较晚,保持鲜卑习俗,治理好广大的北方地区,困难重重。第6个皇帝拓拔宏,是怎么做的 ?

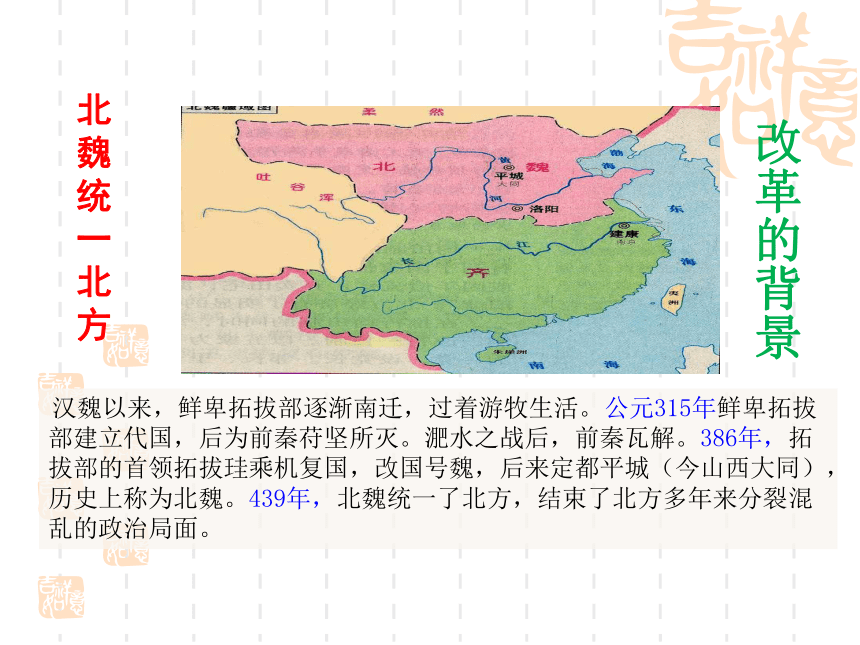

汉魏以来,鲜卑拓拔部逐渐南迁,过着游牧生活。公元315年鲜卑拓拔部建立代国,后为前秦苻坚所灭。淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏统一北方

改革的背景

民族矛盾激化

据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”。在战争时,鲜卑拓跋贵族往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏统一北方后,与汉族的经济与文化相比,鲜卑族的社会发展水平比较落后。虽然各民族在一起生活,相互融合是社会发展的必然趋势,但鲜卑贵族实行民族歧视政策,对各族百姓巧取豪夺,甚至在与南朝交战时,以其他族士兵为肉篱,其残暴统治终于激化。

民族矛盾日益激化

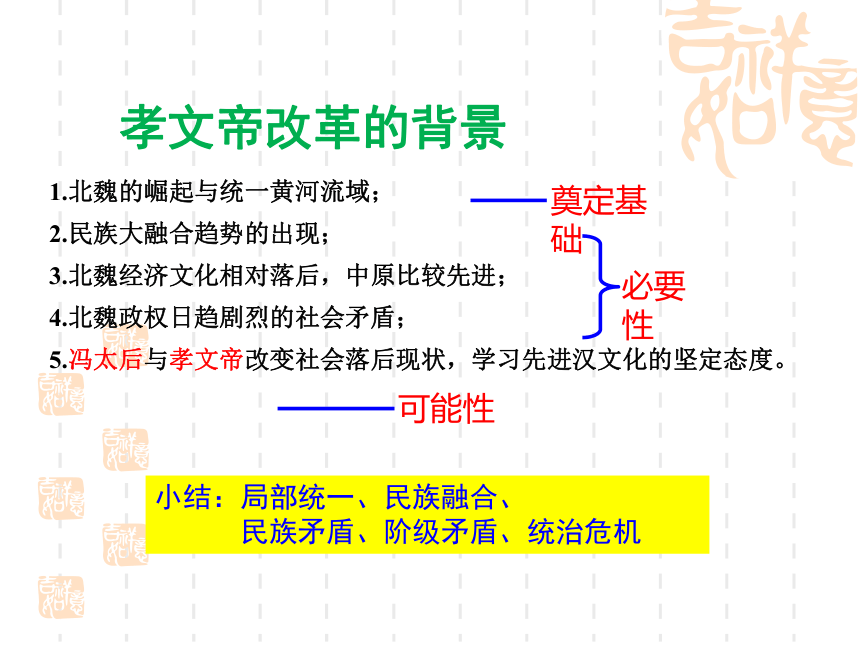

1.北魏的崛起与统一黄河流域;

2.民族大融合趋势的出现;

3.北魏经济文化相对落后,中原比较先进;

4.北魏政权日趋剧烈的社会矛盾;

5.冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度。

必要性

可能性

奠定基础

孝文帝改革的背景

小结:局部统一、民族融合、

民族矛盾、阶级矛盾、统治危机

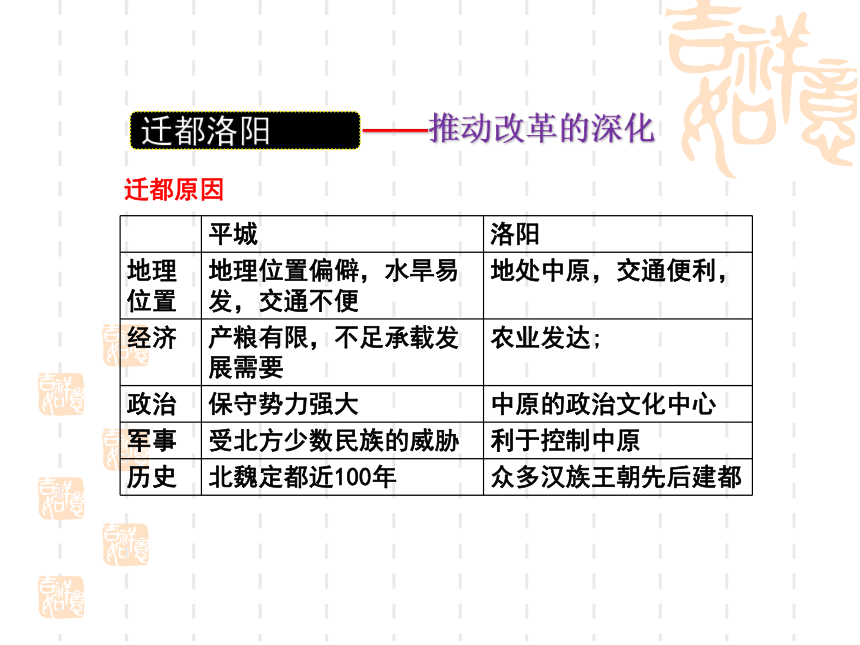

迁都原因

平城 洛阳

地理位置 地理位置偏僻,水旱易发,交通不便 地处中原,交通便利,

经济 产粮有限,不足承载发展需要 农业发达;

政治 保守势力强大 中原的政治文化中心

军事 受北方少数民族的威胁 利于控制中原

历史 北魏定都近100年 众多汉族王朝先后建都

迁都洛阳

——推动改革的深化

直接目的:

接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本目的:

加强对黄河流域的统治

(2)目的

(3)迁都方法

“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因此协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”

——魏书·孝文帝

借南征之名,行迁都之实

迁都洛阳

——推动改革的深化

(4)迁都意义

对洛阳发展:

成为政经中心;城市规划影响大。

对改革进行:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

对民族关系:

有利于民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。

(1)内容

易胡服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、

改籍贯、行汉制、崇儒学

实行汉制、移风易俗

有利于少数民族政权和个体的

封建化发展;有利于民族融合。

(2)作用

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

用汉语

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄口之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

改汉姓

官员及家属必须穿戴汉族服饰

穿汉服

1、孝文帝从小受汉文化熏陶;

2、孝文帝吸取苻坚弄武而败的教训,为稳定北魏政权要适应占主流的汉族文化;

3、汉族文化比游牧文化更先进,孝文帝推行汉化政策 是顺应时势。

孝文帝是古代杰出的少数民族政治改革家。

为什么要进行汉化改革?

孝文帝改革成功的原因

(1)顺应历史发展的潮流——根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,

冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1) 改革是社会发展的强大动力;

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族

文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,

逐步形成、发展和不断完善了中华文明;

民族交融是指---各民族间共同生活、相互学习、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融是历史的趋势,是一种历史的进步。

穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

汉族妇女蒸馍烙饼图

抚琴击鼓乐俑

饮食

歌舞

服饰

穿丝绸衣服的少数民族贵族

汉人胡食图(吃羊肉串)

敦煌飞天乐舞壁画

分析指出,以下图片反映了哪些方面的民族交融?

北魏车马出行图

采桑图

北朝乐府《木兰诗》

生产

出行

文学

北魏骑马俑

汉人牧马图

北朝民歌《敕勒歌》

分析指出,以下图片反映了哪些方面的民族交融?

当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

——史学大家陈寅恪先生

胡人汉化与汉人胡化:民族交融

思考:上述交融是单向性还是交互性的过程?

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是……中华文明比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——著名史学家、原山东大学历史系教授王仲荦(luò)先生

学史的收获:以史为鉴看交融

胡床

2民族交融的表现

经济、习俗方面

内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各族人民的食物、服装、用具等。

政治方面

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

文化方面

汉语的使用;西北乐器受欢迎。

民族心理方面

“胡”“汉”观念逐渐淡薄,隔阂与偏见逐渐减少。

十六国以来,黄河流域的各民族共同生活、相互杂居,在生产技术和生活习俗上相互影响,趋于一致,民族融合已成为趋势。

民族交融的影响:

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

迁都洛阳

民族大交融

和平

淝水之战

战争

前秦衰亡

孝文帝改革

迁都洛阳

汉化措施

框架建构

X

√

1、促进了北方民族大融合的改革是( )

A、商鞅变法 B、管仲改革 C、王莽改制 D、北魏孝文帝改革

2、北魏是下列哪个少数民族建立的政权( )

A.羯 B.鲜卑 C.氐 D.匈奴

3、下列内容,属于北魏孝文帝改革的历史作用的是:( )

①加速了北方各族封建化的进程

②促进了北方民族大融合

③增强了国家军事力量

④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

4、下列对于民族融合的理解,错误的是( )

A.在民族融合的过程中,民族界限逐渐缩小

B.各民族在生产和生活方式上逐渐趋同

C.在各民族交往的过程中逐渐融合

D.少数民族都变成汉族

D

知识检测

B

D

B

中华民族是一个大家庭,一家人都要过上好日子。没有民族地区的全面小康和现代化,就没有全国的全面小康和现代化。

——习近平

“它(民族)是种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上是有限的,同时也享有主权的共同体。”

——(美)安德森《想象的共同体》

民族的本质,无非是以从差异中提炼出来的类来构建“本质”,令一个人群自我认同,并将自己与别的人群区分开来。

——陈斌:《民族自决的贫困》

第19课

北魏政治和北方民族大交融

淝水之战

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

4世纪后期氐族人建立政权。前秦王苻坚任用汉人王猛为丞相,382年统一了黄河流域。

时间

作战双方

交战原因

兵力对比

结果

影响

东晋大败前秦

383年

前秦─东晋

前秦企图

灭亡东晋

统一全国

87万多对8万

以少胜多

前秦政权瓦解,北方再度陷入分裂割据状态。

汉族

鲜卑

羯族

匈奴

柔然

羌族

氐族

武力征服

离心力

没有恰当处理好各民族间的矛盾是前秦失败的根本原因

淝水之战前秦失败原因?

鲜卑族是我国北方阿尔泰语系游牧民族,其族源属东胡部落,兴起于大兴安岭山脉。中国古代游牧民族。先世是商代东胡族的一支。秦汉时从大兴安岭一带南迁至西刺木伦河流域。曾归附东汉。匈奴西迁後尽有其故地,留在漠北的匈奴10多万户均并入鲜卑,势力逐渐强盛。

北魏道武帝拓跋珪像

北魏孝文帝改革

鲜卑族建立北魏,统一北方 ,因内迁较晚,保持鲜卑习俗,治理好广大的北方地区,困难重重。第6个皇帝拓拔宏,是怎么做的 ?

汉魏以来,鲜卑拓拔部逐渐南迁,过着游牧生活。公元315年鲜卑拓拔部建立代国,后为前秦苻坚所灭。淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏统一北方

改革的背景

民族矛盾激化

据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”。在战争时,鲜卑拓跋贵族往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏统一北方后,与汉族的经济与文化相比,鲜卑族的社会发展水平比较落后。虽然各民族在一起生活,相互融合是社会发展的必然趋势,但鲜卑贵族实行民族歧视政策,对各族百姓巧取豪夺,甚至在与南朝交战时,以其他族士兵为肉篱,其残暴统治终于激化。

民族矛盾日益激化

1.北魏的崛起与统一黄河流域;

2.民族大融合趋势的出现;

3.北魏经济文化相对落后,中原比较先进;

4.北魏政权日趋剧烈的社会矛盾;

5.冯太后与孝文帝改变社会落后现状,学习先进汉文化的坚定态度。

必要性

可能性

奠定基础

孝文帝改革的背景

小结:局部统一、民族融合、

民族矛盾、阶级矛盾、统治危机

迁都原因

平城 洛阳

地理位置 地理位置偏僻,水旱易发,交通不便 地处中原,交通便利,

经济 产粮有限,不足承载发展需要 农业发达;

政治 保守势力强大 中原的政治文化中心

军事 受北方少数民族的威胁 利于控制中原

历史 北魏定都近100年 众多汉族王朝先后建都

迁都洛阳

——推动改革的深化

直接目的:

接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本目的:

加强对黄河流域的统治

(2)目的

(3)迁都方法

“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因此协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”

——魏书·孝文帝

借南征之名,行迁都之实

迁都洛阳

——推动改革的深化

(4)迁都意义

对洛阳发展:

成为政经中心;城市规划影响大。

对改革进行:

打击了保守势力,保证了改革的深入。

对民族关系:

有利于民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。

(1)内容

易胡服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、

改籍贯、行汉制、崇儒学

实行汉制、移风易俗

有利于少数民族政权和个体的

封建化发展;有利于民族融合。

(2)作用

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

用汉语

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄口之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

改汉姓

官员及家属必须穿戴汉族服饰

穿汉服

1、孝文帝从小受汉文化熏陶;

2、孝文帝吸取苻坚弄武而败的教训,为稳定北魏政权要适应占主流的汉族文化;

3、汉族文化比游牧文化更先进,孝文帝推行汉化政策 是顺应时势。

孝文帝是古代杰出的少数民族政治改革家。

为什么要进行汉化改革?

孝文帝改革成功的原因

(1)顺应历史发展的潮流——根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,

冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1) 改革是社会发展的强大动力;

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族

文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,

逐步形成、发展和不断完善了中华文明;

民族交融是指---各民族间共同生活、相互学习、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融是历史的趋势,是一种历史的进步。

穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

汉族妇女蒸馍烙饼图

抚琴击鼓乐俑

饮食

歌舞

服饰

穿丝绸衣服的少数民族贵族

汉人胡食图(吃羊肉串)

敦煌飞天乐舞壁画

分析指出,以下图片反映了哪些方面的民族交融?

北魏车马出行图

采桑图

北朝乐府《木兰诗》

生产

出行

文学

北魏骑马俑

汉人牧马图

北朝民歌《敕勒歌》

分析指出,以下图片反映了哪些方面的民族交融?

当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

——史学大家陈寅恪先生

胡人汉化与汉人胡化:民族交融

思考:上述交融是单向性还是交互性的过程?

这一民族大交融,固然经历了长期的痛苦历程,但是……中华文明比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——著名史学家、原山东大学历史系教授王仲荦(luò)先生

学史的收获:以史为鉴看交融

胡床

2民族交融的表现

经济、习俗方面

内迁人民学习汉族农业技艺、从事农产;汉族人民学习畜牧经验,接受北方各族人民的食物、服装、用具等。

政治方面

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

文化方面

汉语的使用;西北乐器受欢迎。

民族心理方面

“胡”“汉”观念逐渐淡薄,隔阂与偏见逐渐减少。

十六国以来,黄河流域的各民族共同生活、相互杂居,在生产技术和生活习俗上相互影响,趋于一致,民族融合已成为趋势。

民族交融的影响:

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

迁都洛阳

民族大交融

和平

淝水之战

战争

前秦衰亡

孝文帝改革

迁都洛阳

汉化措施

框架建构

X

√

1、促进了北方民族大融合的改革是( )

A、商鞅变法 B、管仲改革 C、王莽改制 D、北魏孝文帝改革

2、北魏是下列哪个少数民族建立的政权( )

A.羯 B.鲜卑 C.氐 D.匈奴

3、下列内容,属于北魏孝文帝改革的历史作用的是:( )

①加速了北方各族封建化的进程

②促进了北方民族大融合

③增强了国家军事力量

④使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①②③④

4、下列对于民族融合的理解,错误的是( )

A.在民族融合的过程中,民族界限逐渐缩小

B.各民族在生产和生活方式上逐渐趋同

C.在各民族交往的过程中逐渐融合

D.少数民族都变成汉族

D

知识检测

B

D

B

中华民族是一个大家庭,一家人都要过上好日子。没有民族地区的全面小康和现代化,就没有全国的全面小康和现代化。

——习近平

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史