湘教版高中地理选修六4.3固体废弃物污染及其防治教学设计

文档属性

| 名称 | 湘教版高中地理选修六4.3固体废弃物污染及其防治教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-23 10:13:50 | ||

图片预览

文档简介

固体废弃物污染及其防治教学设计

一、课程标准

1.了解固体废弃物的概念、种类及危害。

2.通过案例分析,理解固体废弃物的形成及危害。

3.理解固体废弃物污染的处理、利用措施。

二、教材分析

(1)地位和作用

本节内容选自高中地理选修六(湘教版),与第一节、第二节、第四节是并列关系。讲述了固体废弃物污染的定义、危害、处理和利用。依据高中地理新课标关于课程理念的要求,教学中不仅要重视知识教学,更要注重地理科学思想和国情、国策教育以及人文精神的培养与熏陶。让学生通过学习获得正确的人地观,逐渐形成从情感、精神、文化的层面理解和处理事物的人文精神。

(二)高考趋势分析

目前,全国高考地理试题中考查“固体废弃物污染及防治”的题型并不多见。固体废弃物的来源十分复杂,治理不仅涉及地理学科,还涉及物理、化学、生物、工程等多个学科领域。从地理学科的角度上可从以下几方面考虑:(1)从固体废弃物“资源化、减量化、无害化”中的不同角度进行分类;(2)固体废弃物回收点、处理点的布局;(3)固体废弃物的资源化,着重应把握不同的管理与工艺措施的环境效益和经济效益。

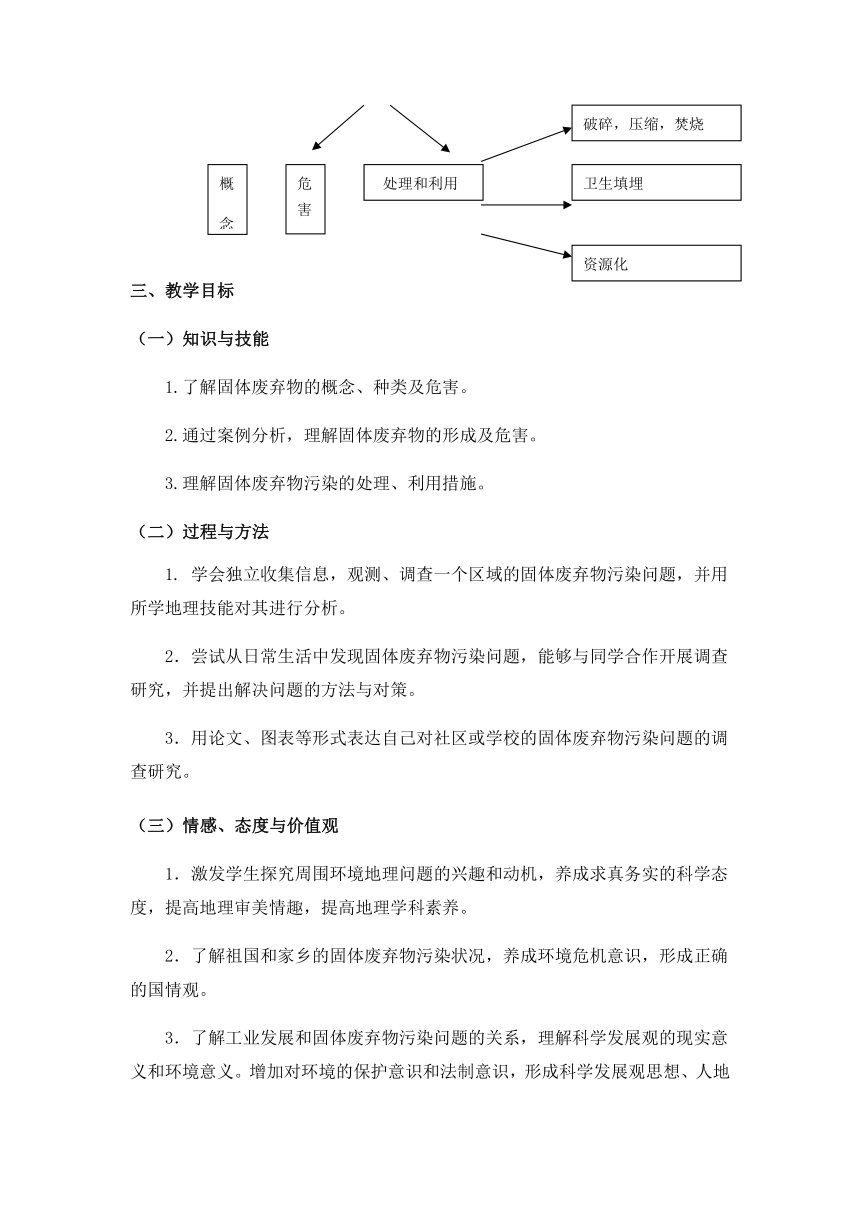

(三)结构分析

本节内容共有3个图表资料,4个阅读资料,3个活动,主要以案例的形式来引导教学,具体知识结构如下:

三、教学目标

(一)知识与技能

1.了解固体废弃物的概念、种类及危害。

2.通过案例分析,理解固体废弃物的形成及危害。

3.理解固体废弃物污染的处理、利用措施。

(二)过程与方法

1. 学会独立收集信息,观测、调查一个区域的固体废弃物污染问题,并用所学地理技能对其进行分析。

2.尝试从日常生活中发现固体废弃物污染问题,能够与同学合作开展调查研究,并提出解决问题的方法与对策。

3.用论文、图表等形式表达自己对社区或学校的固体废弃物污染问题的调查研究。

(三)情感、态度与价值观

1.激发学生探究周围环境地理问题的兴趣和动机,养成求真务实的科学态度,提高地理审美情趣,提高地理学科素养。

2.了解祖国和家乡的固体废弃物污染状况,养成环境危机意识,形成正确的国情观。

3.了解工业发展和固体废弃物污染问题的关系,理解科学发展观的现实意义和环境意义。增加对环境的保护意识和法制意识,形成科学发展观思想、人地协调和谐发展的思想,增强关心和爱护环境的社会责任感,养成良好的环境保护习惯。

4.培养学生解决问题的能力和学习的能力。

四、 教学重点

固体废弃物污染的形成、危害和防治

五、 教学难点

固体废弃物处理和利用的具体措施,如何将学生的知识转化为日常的行为。六、课时安排:1课时

七、教学方法:

1.案例研究法 2.讨论分析法 3.自主导学法

八、教学媒体:

图片、资料、视频录象、课件等多媒体辅助教学。

九、教学过程:

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 向学生发出连续设问,今天的室内卫生打扫了吗?垃圾都是那些种类?这些垃圾怎么处理? 学生思考问题答案,得出结论:固体垃圾数量多,种类多,提出一些简单的处理措施。 结合现实生活中身边的实例,让学生对固体废弃物的认识更深刻。

固体废弃物污染的概念 1.固体废弃物的概念:在社会的生产、流通、消费等活动中产生的,污染环境的各类固态、半固态废弃物质,通常称为垃圾。2.了解固体废弃物污染当前的的形式。3.我国产生的固体废弃物。 学生自行阅读教材, 对书上的知识分析,理解。 充分利用教材资源,引导学生有目的地去阅读教材,完成自学任务。

固体废弃物污染的危害及种类 固体废弃物污染的危害:污染空气、污染水体、污染土壤、占用耕地、影响环境卫生、危害人体健康。固体废弃物的种类:工业固体废弃物、城市垃圾、危险废物。3. 警惕“洋垃圾”。 学生讨论、分析、总结,观看视频资料。 通过讨论合作解决问题,既能提高学习效率,又能培养学生的合作能力。视频资料更能吸引学生的注意力,分析透彻印象深刻。

固体废弃物的处理和利用 固体废弃物处理和利用的原则:资源化、减量化、无害化。固体废弃物处理和利用的措施:(1)分类收集、密封运输(2)破碎、压缩、焚烧(3)卫生填埋(4)资源化3. 放射性废弃物的处理 识别垃圾分类标识及运输工具;了解垃圾处理后的体积变化;阅读卫生填埋的相关知识;阅读放射性废弃物的处理方式。 学会识别各类垃圾,在日常生活中做到垃圾分类处理;数据的对比更直观形象的展示垃圾处理后的体积变化;图文资料更形象展示了垃圾填埋的方式;了解放射性物质的处理方式;了解垃圾的资源化处理,明确垃圾的其他价值。

总结和练习 1. 再次总结本节课的主要知识点。2. 结合课本内容,填写P73页表格 学生回顾本节内容,完成当堂练习题。 巩固本节课的知识,灵活运用本节课的知识。

十、板书设计

第三节 固体废弃物污染及其防治

1、 固体废弃物污染概述

1.固体废弃物的定义

2.固体废弃物的危害

二、固体废弃物的处理和利用

1.分类收集,密封运输

2. 破碎、压缩、焚烧

3. 卫生填埋

4. 资源化

十一、教学反思

本节课主要通过老师实例讲解、任务分配,学生讨论,教师个别指导,完成教学任务。突出了教师的主导作用,学生的主体作用,这也是新课标的要求。其中集体讨论,充分发挥学生的自主探究精神,让学生在完成任务中去快乐学习,这样既关注了学习过程、学习效果,又关注了学生的情感态度,使学生可以充分发挥自己特长、体现个性特点。

(一)成功之处

首先我觉得这节课我为学生营造宽松的质疑氛围,让学生参与到教学过程中来,经历一个探索发现的过程,从而发展思维,获取知识,形成技能。如教材第71页的视频资料,通过观看视频,对“洋垃圾”的认识更深刻。在“当堂练”这一环节中,既能总结回顾本节课的主要知识点,还能发散思维,对本节课的学习理解更加透彻。

(二)需改进之处

根据经验,本节课内容较简单。但是,要将垃圾处理和利用的具体措施区分清楚还是有一定的困难。所以,本节课必需要有后续练习,在完成教学任务后,应该安排学生多做练习。

本节课阅读内容较多,应该多多变换阅读材料的分析形式,还应该根据学生情况适当调整。基础差一些的可以把一些问题作为课后思考题,利用课外时间解决。

面对学生稍纵即逝的生成信息,我们教师要努力提高自己的教学智慧。要敢于应势利导,打破计划,对预定的目标、内容进行反思和调整;要善于运用生成性的教学资源,精妙点拨,让教学充满灵性,使课堂真正成为学生的课堂。

分类收集,密封运输

固体废弃物

破碎,压缩,焚烧

卫生填埋

危害

处理和利用

概

念

资源化

同课章节目录

- 第一章 环境与环境问题

- 第一节 环境概述

- 第二节 环境问题概述

- 第三节 人类与环境

- 第二章 自然资源保护

- 第一节 自然资源与主要的资源问题

- 第二节 非可再生资源的利用与保护--以能源矿产(石油、煤炭)为例

- 第三节 可再生资源的利用与保护-以土地资源为例

- 第三章 生态环境保护

- 第一节 生态系统与生态平衡

- 第二节 主要的生态环境问题

- 第三节 生态环境保护

- 第四章 环境污染及其防治

- 第一节 水污染及其防治

- 第二节 大气污染及其防治

- 第三节 固体废弃物污染及其防治

- 第四节 噪声污染及其防治

- 第五章 环境管理

- 第一节 环境管理概述

- 第二节 中国环境管理政策体系

- 第三节 中国环境法规体系

- 第四节 环境保护任重道远