统编版七年级历史上册第16课三国鼎立 课件(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第16课三国鼎立 课件(23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-23 15:37:49 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第16课 三国鼎立

学习目标

1.掌握官渡之战和赤壁之战以及三国鼎立局面形成的相关内容;

2.通过对曹操官渡之战取胜和赤壁之战失败原因的分析,提高分析历史现象、透过现象抓住本质的能力;

3.通过对曹操、诸葛亮等历史人物的分析和评价,使学生认识到评价历史人物时,主要应该看它是否推动了社会进步和生产力的发展。

结合材料思考:

东汉末年人民过着怎样的生活呢?

材料一:经“光武中兴”到105年,全国人口达5300万,可东汉末年,只剩下760万。

材料二:铠甲生虮(jǐ)虱,百姓以死亡。白骨露于野, 千里无鸡鸣。生民百遗一, 念之断人肠。

——曹操《蒿[hāo]里行》

*

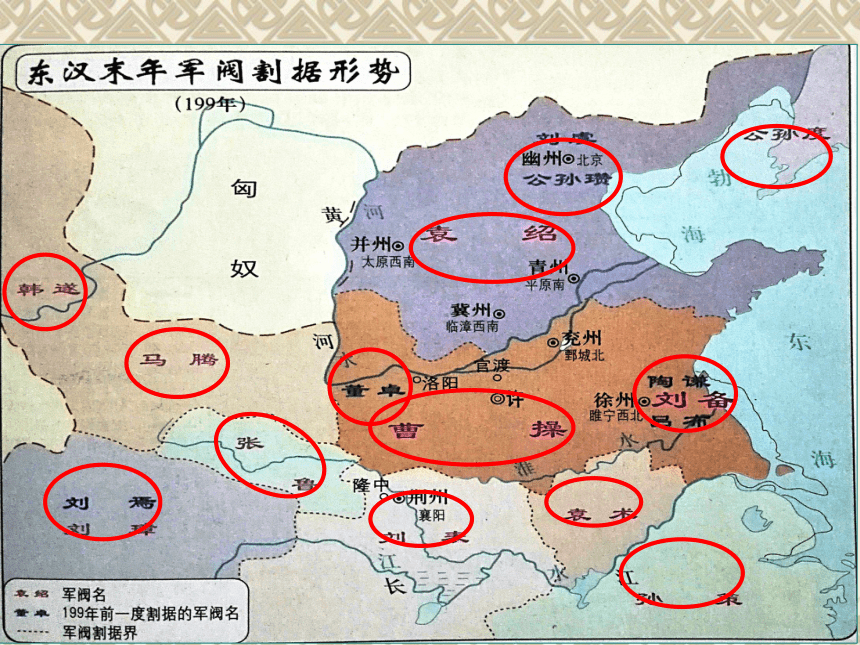

东汉末年军阀割据形势图

匈 奴

刘 璋

刘 表

袁 术

张 鲁

袁绍

曹操

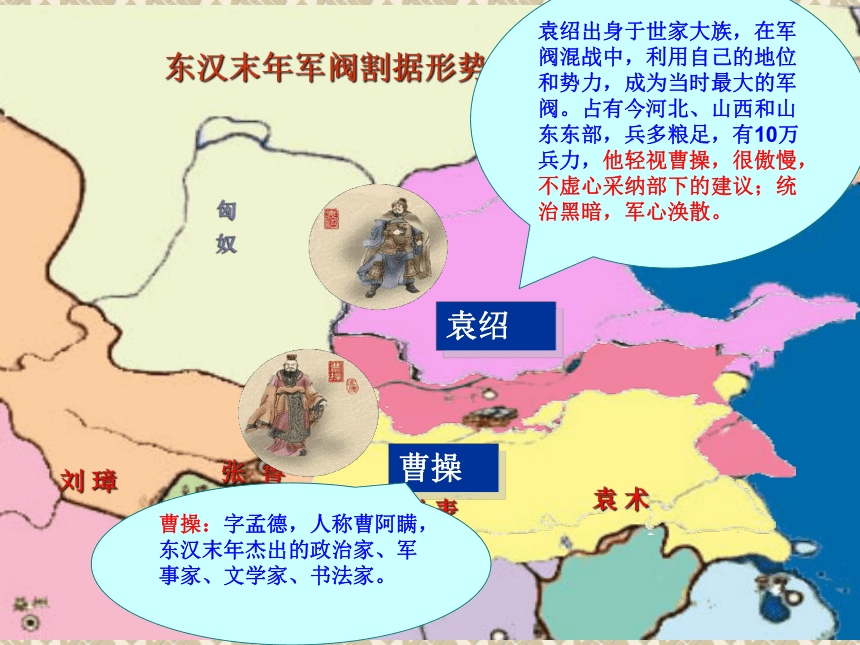

袁绍出身于世家大族,在军阀混战中,利用自己的地位和势力,成为当时最大的军阀。占有今河北、山西和山东东部,兵多粮足,有10万兵力,他轻视曹操,很傲慢,不虚心采纳部下的建议;统治黑暗,军心涣散。

曹操:字孟德,人称曹阿瞒,东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。

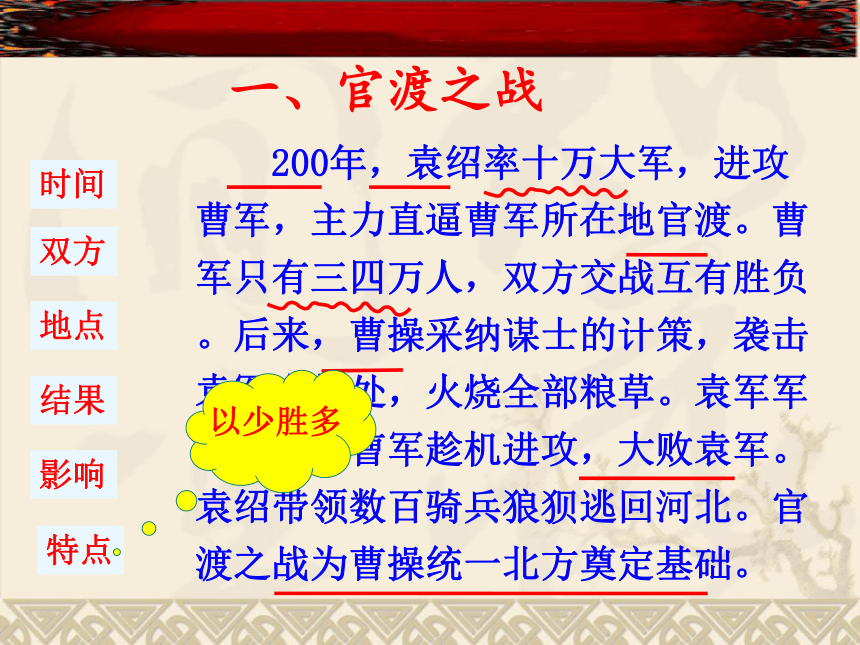

200年,袁绍率十万大军,进攻曹军,主力直逼曹军所在地官渡。曹军只有三四万人,双方交战互有胜负。后来,曹操采纳谋士的计策,袭击袁军屯粮处,火烧全部粮草。袁军军心动摇,曹军趁机进攻,大败袁军。袁绍带领数百骑兵狼狈逃回河北。官渡之战为曹操统一北方奠定基础。

特点

以少胜多

一、官渡之战

骄傲轻敌,听不进正确意见

粮草被烧、军心动摇……

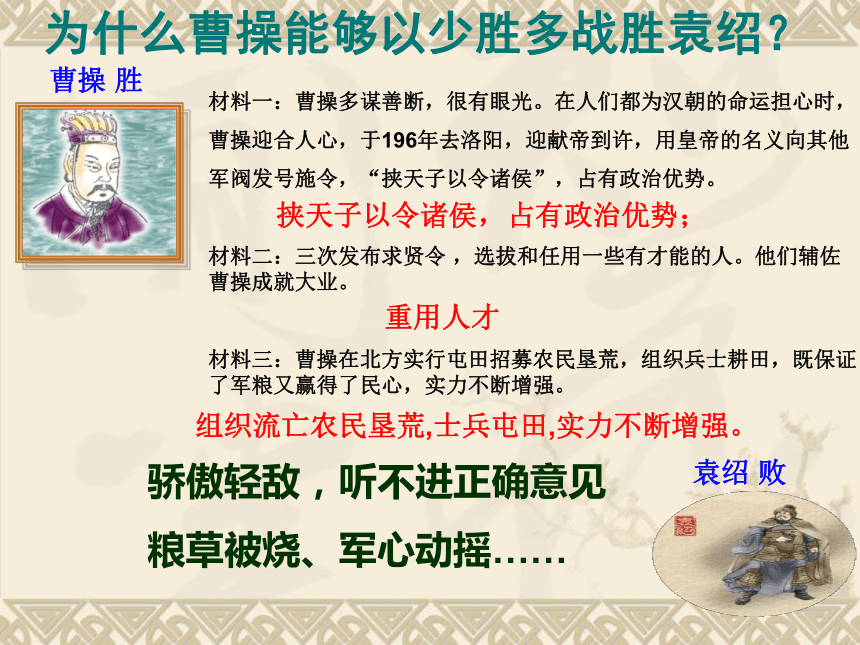

为什么曹操能够以少胜多战胜袁绍?

材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担心时,

曹操迎合人心,于196年去洛阳,迎献帝到许,用皇帝的名义向其他

军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

材料二:三次发布求贤令 ,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。

挟天子以令诸侯,占有政治优势;

重用人才

组织流亡农民垦荒,士兵屯田,实力不断增强。

袁绍

曹操

曹操

官渡之战曹操以少胜多打败了袁绍,之后彻底消灭了袁绍的残余势力,统一了北方,结束了北方长期以来的割据战乱局面。

207年,曹操基本统一了北方,当他得胜还朝途经渤海边时,留下了豪情满怀的诗句——

从诗句中我们

可以看出曹操

有什么志向呢?

曹操怀有宏大

的志向,他要

统一中国

刘备(161年-223年)

刘备,字玄德,东汉末年人,三国时期蜀汉开国皇帝,他为人谦和、礼贤下士,宽以待人,志向远大,知人善用,素以仁德为世人称赞。

孙权(182年-252年)

孙权,字仲谋,三国时代东吴的建立者。幼年跟随兄长孙策平定江东,孙策英年早逝,孙权继位为江东之主,他仁贤用能、挽救了江东危局,保住了父兄基业。

桃园三结义

今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。

孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理 。诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

——诸葛亮《隆中对》

公元208年,曹军南下。

刘备不敌,撤军南逃,欲往存有物资的江陵。

曹军在长版追上刘备。

刘备率兵东逃,败退至樊口。

曹操前往江陵。

刘备派诸葛亮前往联合孙权。

周瑜率3万兵马沿江西进。

5万孙刘联军行至赤壁,与正在渡江的曹操水军相遇。

赤壁初战,曹操水军失败,退至乌林,会合陆军,隔江与孙刘联军对峙。

赤壁之战

思考:曹操为何战败?

组成联军,战略得当

采用火攻,战术得当

客观:官兵来自北方,

不习水战,水土不服

主观:因实力强大而骄傲自满;

松懈、轻 敌;战术失误

曹操为什么会在赤壁之战中失败?

胜不骄,败不馁;善于借鉴和采纳别人的建议;做事要有恰当的方法…

教训?

赤壁之战知识卡片

时间:

地点:

交战双方:

结果:

影响:

特点:

208年

赤壁

孙权、刘备---曹操

孙刘联军大败曹军

为三国鼎立局面的形成奠定

了基础。

以少胜多

曹操

刘备

孙权

三个军阀的势力相当,

但任何一方又都不具备统一全国的条件。

魏

220年 曹丕 洛阳

蜀

221年 刘备 成都

吴

229年 孙权 建业

三国鼎立示意图

魏

蜀

吴

220年

221年

229年

曹丕(pī)

刘备

孙权

洛阳

成都

建业

政权 建立时间 建立者 都城

曹魏重视

兴修水利

蜀锦行销三国

吴国造船业发达,船队曾到达夷洲

三国的治理与开发

袁绍

公元200年

官渡之战

曹操

曹操

公元208年赤壁之战

孙权刘备联军

三国鼎立

三国鼎立

课堂小结

1.曹操曾作诗《蒿里行》:“铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”这组诗歌反映的时代是(??? )

A.?战国时期??????? B.?东汉末年?????????????????????

?C.?三国鼎立时期???????D.?南北朝时期

2.曹操与袁绍之间进行的官渡之战,其性质是(? )

A.军阀割据集团的争霸兼并战争 B.农民起义军反封建王朝的战争 C.皇族内部争夺中央政权的混战 D.少数民族反对民族压迫的战争

B

A

3.下列关于官渡之战和赤壁之战的共同点,正确的是(? ) ①都是以曹操的胜利告终 ②都是古代以少胜多的著名战役 ③结果都形成了南北对峙的局面 ④都是统治阶级内部的战争,目的是争夺统治权

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

4.三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实叙述正确的是(?? ? )

①魏国一220年? 曹操一洛阳??? ②魏国一220年一曹丕一洛阳 ③蜀国一221年一刘备? 成都??? ④蜀国一221年? 诸葛亮一成都 ⑤吴国一229年? 孙策一南京??? ⑥吴国一229年一孙权一建业

A.?①③⑤?? B.?②③⑤?????????????????????????????

C.?②③⑥???????????????? D.?②④⑤

C

C

材料一:200年,曹操以少量兵力同袁绍的大军作战,打败袁绍,奠定了统一北方的基础。

材料二:208年,曹操率大军南下同孙权、刘备的联军决战,孙权的大将周瑜,利用曹军不习水性的弱点,指挥联军用火攻的办法,大败曹军。

材料三:老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。

(1)材料一和材料二分别说的是哪两次战役?

这两次战役都有一个共同特点是什么?

反映的是哪一时期的社会现象?

官渡之战和赤壁之战

以少胜多

东汉末期

(2)材料三中的这首诗抒发了曹操远大的抱负和雄心壮志,

他当时的雄心壮志是什么?他的抱负实现了吗?

统一中国;没有。

(3)曹操在两次战役中的结局如何?

官渡之战,胜利;赤壁之战,失败。

(4)材料二反映的战争之后形成了什么局面?

三国鼎立形成

第16课 三国鼎立

学习目标

1.掌握官渡之战和赤壁之战以及三国鼎立局面形成的相关内容;

2.通过对曹操官渡之战取胜和赤壁之战失败原因的分析,提高分析历史现象、透过现象抓住本质的能力;

3.通过对曹操、诸葛亮等历史人物的分析和评价,使学生认识到评价历史人物时,主要应该看它是否推动了社会进步和生产力的发展。

结合材料思考:

东汉末年人民过着怎样的生活呢?

材料一:经“光武中兴”到105年,全国人口达5300万,可东汉末年,只剩下760万。

材料二:铠甲生虮(jǐ)虱,百姓以死亡。白骨露于野, 千里无鸡鸣。生民百遗一, 念之断人肠。

——曹操《蒿[hāo]里行》

*

东汉末年军阀割据形势图

匈 奴

刘 璋

刘 表

袁 术

张 鲁

袁绍

曹操

袁绍出身于世家大族,在军阀混战中,利用自己的地位和势力,成为当时最大的军阀。占有今河北、山西和山东东部,兵多粮足,有10万兵力,他轻视曹操,很傲慢,不虚心采纳部下的建议;统治黑暗,军心涣散。

曹操:字孟德,人称曹阿瞒,东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。

200年,袁绍率十万大军,进攻曹军,主力直逼曹军所在地官渡。曹军只有三四万人,双方交战互有胜负。后来,曹操采纳谋士的计策,袭击袁军屯粮处,火烧全部粮草。袁军军心动摇,曹军趁机进攻,大败袁军。袁绍带领数百骑兵狼狈逃回河北。官渡之战为曹操统一北方奠定基础。

特点

以少胜多

一、官渡之战

骄傲轻敌,听不进正确意见

粮草被烧、军心动摇……

为什么曹操能够以少胜多战胜袁绍?

材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担心时,

曹操迎合人心,于196年去洛阳,迎献帝到许,用皇帝的名义向其他

军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

材料二:三次发布求贤令 ,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。

挟天子以令诸侯,占有政治优势;

重用人才

组织流亡农民垦荒,士兵屯田,实力不断增强。

袁绍

曹操

曹操

官渡之战曹操以少胜多打败了袁绍,之后彻底消灭了袁绍的残余势力,统一了北方,结束了北方长期以来的割据战乱局面。

207年,曹操基本统一了北方,当他得胜还朝途经渤海边时,留下了豪情满怀的诗句——

从诗句中我们

可以看出曹操

有什么志向呢?

曹操怀有宏大

的志向,他要

统一中国

刘备(161年-223年)

刘备,字玄德,东汉末年人,三国时期蜀汉开国皇帝,他为人谦和、礼贤下士,宽以待人,志向远大,知人善用,素以仁德为世人称赞。

孙权(182年-252年)

孙权,字仲谋,三国时代东吴的建立者。幼年跟随兄长孙策平定江东,孙策英年早逝,孙权继位为江东之主,他仁贤用能、挽救了江东危局,保住了父兄基业。

桃园三结义

今操已拥百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。

孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,外结好孙权,内修政理 。诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

——诸葛亮《隆中对》

公元208年,曹军南下。

刘备不敌,撤军南逃,欲往存有物资的江陵。

曹军在长版追上刘备。

刘备率兵东逃,败退至樊口。

曹操前往江陵。

刘备派诸葛亮前往联合孙权。

周瑜率3万兵马沿江西进。

5万孙刘联军行至赤壁,与正在渡江的曹操水军相遇。

赤壁初战,曹操水军失败,退至乌林,会合陆军,隔江与孙刘联军对峙。

赤壁之战

思考:曹操为何战败?

组成联军,战略得当

采用火攻,战术得当

客观:官兵来自北方,

不习水战,水土不服

主观:因实力强大而骄傲自满;

松懈、轻 敌;战术失误

曹操为什么会在赤壁之战中失败?

胜不骄,败不馁;善于借鉴和采纳别人的建议;做事要有恰当的方法…

教训?

赤壁之战知识卡片

时间:

地点:

交战双方:

结果:

影响:

特点:

208年

赤壁

孙权、刘备---曹操

孙刘联军大败曹军

为三国鼎立局面的形成奠定

了基础。

以少胜多

曹操

刘备

孙权

三个军阀的势力相当,

但任何一方又都不具备统一全国的条件。

魏

220年 曹丕 洛阳

蜀

221年 刘备 成都

吴

229年 孙权 建业

三国鼎立示意图

魏

蜀

吴

220年

221年

229年

曹丕(pī)

刘备

孙权

洛阳

成都

建业

政权 建立时间 建立者 都城

曹魏重视

兴修水利

蜀锦行销三国

吴国造船业发达,船队曾到达夷洲

三国的治理与开发

袁绍

公元200年

官渡之战

曹操

曹操

公元208年赤壁之战

孙权刘备联军

三国鼎立

三国鼎立

课堂小结

1.曹操曾作诗《蒿里行》:“铠甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”这组诗歌反映的时代是(??? )

A.?战国时期??????? B.?东汉末年?????????????????????

?C.?三国鼎立时期???????D.?南北朝时期

2.曹操与袁绍之间进行的官渡之战,其性质是(? )

A.军阀割据集团的争霸兼并战争 B.农民起义军反封建王朝的战争 C.皇族内部争夺中央政权的混战 D.少数民族反对民族压迫的战争

B

A

3.下列关于官渡之战和赤壁之战的共同点,正确的是(? ) ①都是以曹操的胜利告终 ②都是古代以少胜多的著名战役 ③结果都形成了南北对峙的局面 ④都是统治阶级内部的战争,目的是争夺统治权

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

4.三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实叙述正确的是(?? ? )

①魏国一220年? 曹操一洛阳??? ②魏国一220年一曹丕一洛阳 ③蜀国一221年一刘备? 成都??? ④蜀国一221年? 诸葛亮一成都 ⑤吴国一229年? 孙策一南京??? ⑥吴国一229年一孙权一建业

A.?①③⑤?? B.?②③⑤?????????????????????????????

C.?②③⑥???????????????? D.?②④⑤

C

C

材料一:200年,曹操以少量兵力同袁绍的大军作战,打败袁绍,奠定了统一北方的基础。

材料二:208年,曹操率大军南下同孙权、刘备的联军决战,孙权的大将周瑜,利用曹军不习水性的弱点,指挥联军用火攻的办法,大败曹军。

材料三:老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。

(1)材料一和材料二分别说的是哪两次战役?

这两次战役都有一个共同特点是什么?

反映的是哪一时期的社会现象?

官渡之战和赤壁之战

以少胜多

东汉末期

(2)材料三中的这首诗抒发了曹操远大的抱负和雄心壮志,

他当时的雄心壮志是什么?他的抱负实现了吗?

统一中国;没有。

(3)曹操在两次战役中的结局如何?

官渡之战,胜利;赤壁之战,失败。

(4)材料二反映的战争之后形成了什么局面?

三国鼎立形成

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史