高二语文古代诗歌散文欣赏课件《 夜归鹿门歌》(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 高二语文古代诗歌散文欣赏课件《 夜归鹿门歌》(38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-12-24 23:51:29 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

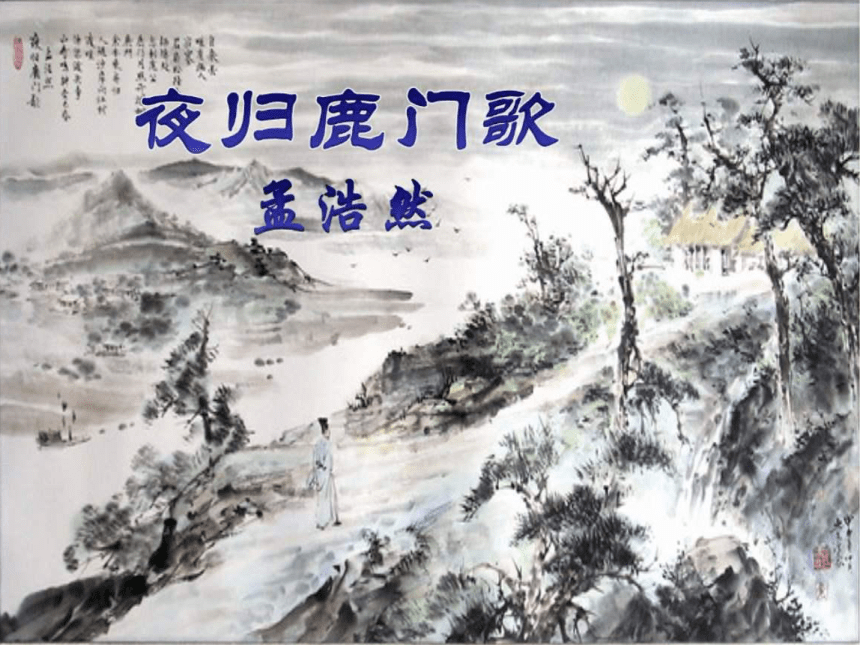

孟浩然

襄阳人,世人称孟襄阳,因他未曾入仕,又称为“孟山人”。

盛唐山水田园诗派的主

要代表作家之一。与王维齐名,号“王孟”。

著有《孟浩然集》。

山水田园诗的开创者:陶渊明[东晋]

山水田园诗的继承者:谢灵运[南朝·宋]

《春晓》

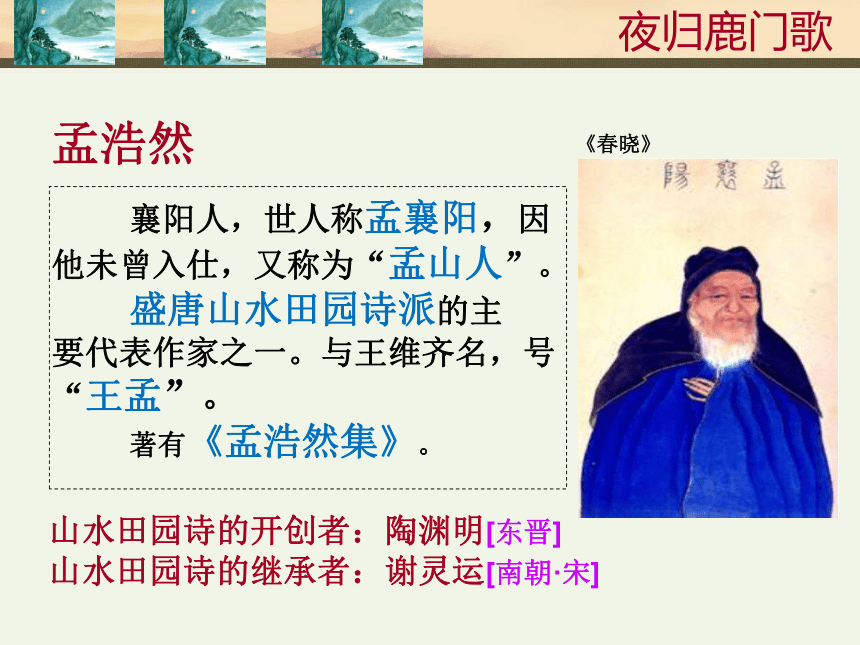

夜归鹿门歌

孟浩然

黄昏江边景

月夜山中景

山寺、鸣钟、渡头、江村

夜月、烟树、岩扉、松径

齐读,作者分别写了江边和山中两个场景,请自读找出两个场景中的意象。

置身诗境:通过反复诵读,联想和想象,将作者所描绘的意象和画面一一再现到自己的脑海中,感受意境氛围特点,得到审美体验。

缘景明情:根据诗歌中意象的特点,在想象中勾勒出诗人描绘的意境, 去体会处于这样的意境中诗人寄托的情感。

现景 呈现诗中所绘之景

析景 分析特点

摹形 描摹形象

溯情 推求感情

例子:星垂平野阔,月涌大江流

星垂平野阔,月涌大江流。

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧

黄昏时候,山寺里传出报时的钟声。

渔梁渡口,渡船边喧嚷着抢渡回家的人。

钟声---山寺的安宁和僻静

人声---世俗的杂乱和喧嚣

黄昏江边景

有人来人往的喧嚣;

有小贩的叫卖;

有讨价还价的争执;

有红尘的离愁别恨;……

炼字:“争”字为争夺之意,描写了诗人听到山寺传来黄昏时的钟响,望见渡口人们抢渡回家的喧闹场面。

钟声悠然

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门

沿著水边的沙岸,人们走向江畔的乡村。

我也乘坐着船儿,回到我隐居的鹿门。

孤高的隐者

这是两种归途,两种选择,世人返家是喧嚣争渡、归心似箭,而诗人归鹿门是沉静、与世无争、怡然自得、潇洒脱俗,与世人鲜明而强烈的对比,表现对隐逸生活的向往。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处

朦胧月光下,鹿门山的树木都烟云缭绕。

不知不觉中,我已走到庞公的隐居旧地。

隐居鹿门,心慕前辈,

感受隐逸之妙。

诗人完全被大自然陶醉,他忘情地攀登着崎岖的山路,不知不觉间来到了庞公昔时隐居的地方。这微妙的感受,亲切的体验,表现出隐逸的情趣和意境,隐者为大自然所融化,至于忘乎所以

昔闻庞德公,采药遂不返。隐迹今尚存,高风邈已远。

——《登鹿门山怀古》

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去

岩石上的门和松林间的小路,长期寂寥。 只有庞德公和我这样的隐士,独来独去。

与尘世隔绝,惟山林是伴

在这个天地里,没有尘世干扰,惟山林是伴,只有他幽居独处过着恬淡而寂寥的生活。诗人彻底领悟了“遁世无闷”的妙趣和真谛,躬身实践了庞德公的道路和归宿,恬淡超脱的隐士形象。

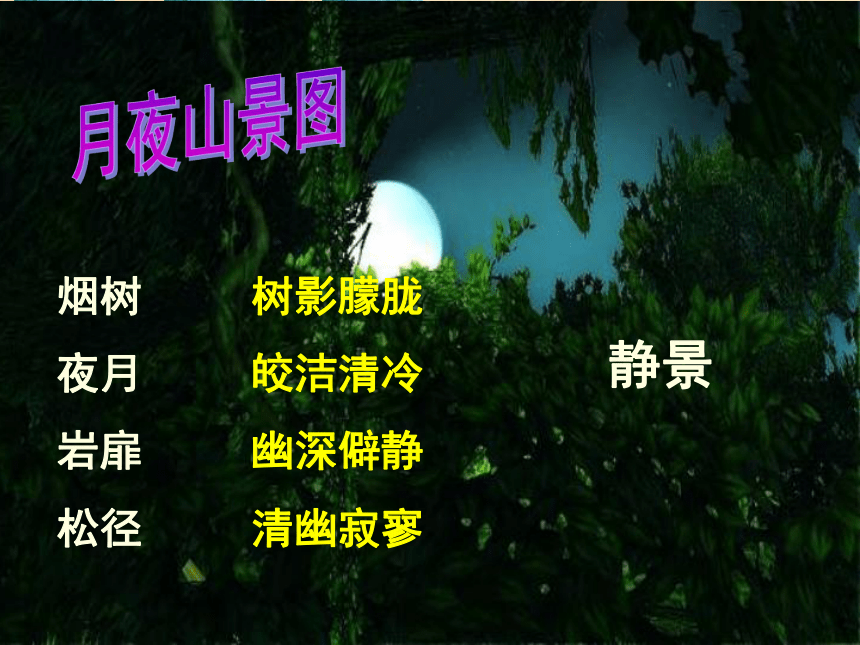

烟树 树影朦胧

夜月 皎洁清冷

岩扉 幽深僻静

松径 清幽寂寥

静景

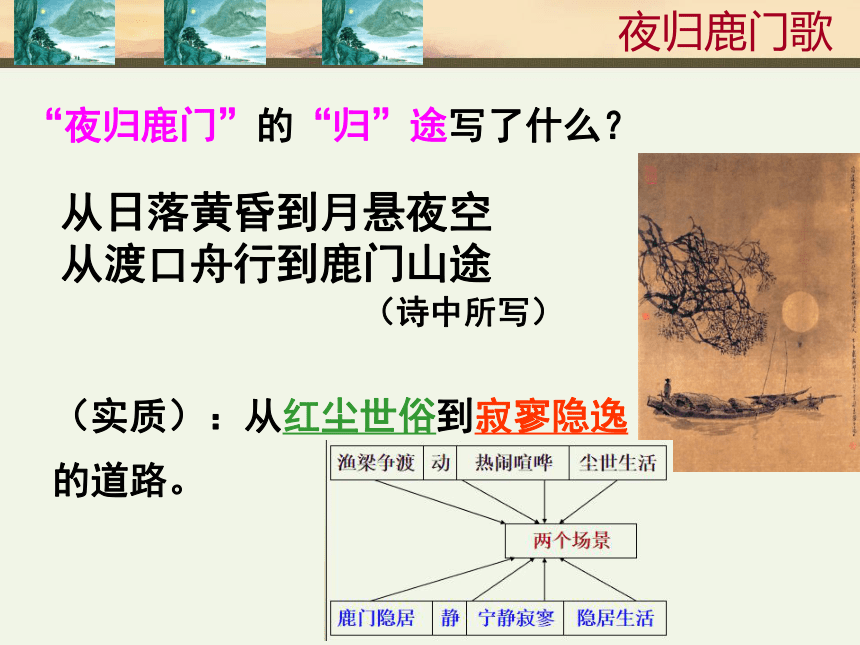

“夜归鹿门”的“归”途写了什么?

从日落黄昏到月悬夜空

从渡口舟行到鹿门山途

(实质):从红尘世俗到寂寥隐逸的道路。

(诗中所写)

归之因(知人论世)

汉末著名隐士庞德公,因拒绝征辟,携家隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。

孟浩然少有大志,四十岁赴长安谋仕不遇,游历吴、越数年后返乡,决心步先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。

纠宫妈滁蔬羽洪嗣谗丸衔撞猿营室厕仪艰尝杨侄摇丹臂蔫蝴两凋兢腹摇划夜归鹿门歌优质课一等奖课件夜归鹿门歌优质课一等奖课件

中国古代文人的归隐:

1. 淡泊名利者,修身养性。庄子:钓鱼濮水

2. 恬淡自足者,知足常乐。林逋:梅妻鹤子

3. 世事逼迫者,厌倦官场。陶渊明:羁鸟池鱼

4. 急流勇退者,退而避世。袁枚:“随园老人”

5. 以退为进者,寻找时机。姜子牙、诸葛亮

隐逸情感

庄子宁肯在濮水钓鱼,也拒绝出任楚国宰相。他以自由为重,蔑视政治,主张不与统治者合作,归隐山水田园,过悠然自得的隐居生活。他认为人生最高境界是追求精神的绝对自由,而不是物质享受和虚伪的名誉。

以梅为妻,以鹤为子。比喻清高或隐居。宋·林逋隐居西湖孤山,种植梅花饲养仙鹤,终生未娶。

不仅济世的抱负得不到施展,而且还要屈身和一些官场人物周旋,他十分厌恶官场生活。四十一岁时,他出任彭泽县令,但上任只有八十几天,就因不愿“为五斗米折腰”而弃官归隐,从此过着躬耕自资”的田园生活。在《归园田居》中,他将官场写成“尘网”,将身处其中比喻为“羁鸟”和“池鱼”,将退隐田园更是比喻为冲出“樊笼”,返回“自然”。

袁枚是清朝乾隆嘉庆年间的代表诗人,袁枚最大也就是个县令,其文采却与满清第一大学士纪晓岚齐名,人称“南袁北纪”。袁枚在官场混身无大树,遇个变局,还有牢狱之灾,搭上身家性命;在江宁小苍山买下随园,落得清静自在,自号随园主人

姜子牙想报效朝廷,苦于无人推荐,他就隐居渭水,每天垂钓,等待圣明君主的到来,愿者上钩,果然钓到了周文王姬昌,姜尚辅佐文王,兴邦立国,帮助姬昌之子周武王姬发,灭掉了商朝。自己也被武王封于齐地,实现了建功立业的愿望。

三顾茅庐",刘备以礼求贤,而诸葛亮则以退为进,前两次故意避而不见,以此作为对刘备诚心和仁者的考察。有时候以退为进是迂回,有时候以守为攻是谋略,不是所有人都可以活到八十岁才出山,也不是谁都可以等到三顾茅庐的贤主

孟浩然在清闲脱俗的隐居生活描写中是否暗藏着孤寂无奈的心灵轨迹?

“惟”为“单单;只”之意。突出描绘了诗人隐居在这里,与世隔绝,周围只有山林,一个人孤独地来来去去的情景。写景抒怀,全诗充满平淡自然,优美恬淡的意境,表达了诗人归隐超脱的情趣,也有无奈心酸

世俗皆自媚,流俗寡相知。

——《春晚卧病寄张八》

物情趋势利。

——《山中逢道士云公》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

——《望洞庭湖赠张丞相》

一方面对当时社会的批判,感叹知音无几,可以看出诗人保持高洁品格;另一方面,诗人又为自己无法施展抱负而哀愁。

想要渡湖却苦于找不到船只,圣明时代闲居又觉愧对明君。坐看垂钓之人多么悠闲自在,可惜只能空怀一片羡鱼之情。目的是想得到张九龄的引荐、赏识和录用。只是为了保持一点身份,才写得那样委婉,极力泯灭那干谒的痕迹

儒家思想范畴不仅包括积极入仕的社会准则,同时也包括隐逸思想。例如:穷则独善其身,达则兼济天下。孔子所谓的隐与不隐取决于是否有“道”。孟浩然虽身处唐朝盛世,但仍存在不公平的现象,从其诗文中依然可见对“无道”的愤懑。由于当涂者贵权势而使得有才能的人无法施展自己的抱负,于是诗人有了归隐的思想。他还多次抱怨世俗的虚假,这正是孔子在“无道则隐”的形式下为士子们指定的人生方向。

隐逸一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身

也有积极入世的意义。

这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,

跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

清川带长薄,

车马去闲闲。

流水如有意,

暮禽相与还。

荒城临古渡,

落日满秋山。

迢递嵩高下,

归来且闭关。

归

嵩

山

作

王

维

读 懂 诗 歌

清澈溪流两岸林木枝茂叶繁, 我乘着车马安闲地归隐嵩山。 流水有意与我同去永不回返, 暮鸟有心跟我一起倦飞知还。 荒凉的城郭紧挨着古老渡口, 夕阳的余辉映着经秋的重山。 远远地来到嵩山下安家落户, 决心归隐谢绝来客把门闭关。

清川带长薄,车马去闲闲

这次的归隐,似乎是他生活中再平常不过的景象。诗人并不是被逼出走,落荒而逃,也不是愤然离去。正是这种从容的心境,才使诗人在出发时第一眼看到的就是平和清静之景。

车马“闲闲”——从容的心情

河水长流、草木繁生——平和清静之景。

流水如有意,暮禽相与还

“流水”、“暮禽”都被拟人化了,仿佛它们也有人的感情:怕诗人路上孤单,与诗人结伴同归。体现诗人归山开始时悠然自得的心情。

流水好像懂得“我”的心意,缓缓地流淌着,陪“我”前行;黄昏中的鸟儿飞回草木茂盛的沼泽,伴“我”一道回家栖息

有流水和鸟儿的陪伴,诗人悠然自得。但归途漫漫,仍不免孤单。渐渐地,他的心绪开始低沉,这时的他看到:

迢递嵩高下,归来且闭关

归山过程的终结,点出题目中的“归”字。

“闭关”,不仅指关门的动作,且含有闭门谢客之意。表示要与世隔绝,不再过问社会人事。

——感情趋向冲淡平和

事实上,王维隐居嵩山的时间并不长。次年,他即在张九龄的荐举下出任右拾遗,结束了这次短暂的隐居生活。

荒城临古渡,落日满秋山

荒城、古渡、落日、秋山

归途中会遇到很多东西,诗人独独选择了这些。一切景语皆情语,当归隐之地嵩山渐渐就在眼前,诗人心中开始生出一股抑制不住的悲凉。

——充满凄凉色彩的景物

比较《夜归鹿门歌》和《归嵩山作》在意境上的异同

同:意境优美恬淡,表达了对归隐的向往和闲适自得的心情。

异:《夜归》从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途等景物,构成了诗境的平淡自然,优美恬淡,脱尽尘世烟火,但“惟”句也表现出消极避世的孤独寂寞的情绪。

《归》诗寓情于景,意境充满变化。清川,离归的车马,结伴而返的暮禽,这些景象构成了自然恬淡的意境,反映了归山之始的悠然自得;归隐途中荒城、古渡、落日、秋山这些景物,又使得诗歌意境带上黯淡凄凉色彩,从而衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

由安详从容,到凄清悲苦,再到恬静澹泊。

清川带长薄,车马去闲闲

清澈的河川环绕着一片长长的草木丛生的

草泽地,离归的车马缓缓前进,显得那样从容

不迫。

望中景色和车马动

态,都反映出诗人归山

出发时安详闲适的心境。

流水如有意,暮禽相与还

并非泛泛写景,而是景中有情,言外有意。

移情及物,把“流水”和“暮禽”都拟人

化了,仿佛它们也富有人的感情。

表面上是写“水”和

“鸟”有情——好像在和

诗人结伴而归,其实还是

写作者自己有情。

流水如有意,暮禽相与还

体现诗人归山开始时悠然自得的心情,寓

有作者的寄托:

□“流水”喻“一去不返”之意,表示自己归

隐的坚决态度;

□“暮禽”含“鸟倦飞而知还”之意,流露出

自己退隐的原因是对现实政治的失望厌倦。

荒城临古渡,落日满秋山

两句十个字,写了四种景物,构成了一幅

具有季节、时间、地点特征的图画

傍晚野外的秋景图。

迢递嵩高下,归来且闭关

归山过程的终结,点出

题目中的“归”字。

“闭关”,不仅指关门

的动作,且含有闭门谢客之

意。表示要与世隔绝,不再

过问社会人事——感情趋向

冲淡平和 。

辞官归隐嵩山途中所作,通过描写途中所见

景色,抒写作者细微复杂的心情。

退隐是一件闲适的事,流水、归鸟也同我回

来隐居的心情一样。

回来了,闭门谢客,余生清闲,何等自在。

表现了作者的一种决心归隐的悠然的心情

景中有情,情景交融。

随着作者把归山途中的景色有层次地一一写来,诗人的感情也在一步步变化:

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后恬静淡泊。

比较孟浩然《夜归鹿门歌》

与王维《归嵩山作》异同。

都写归隐途中的景色和心境。

人与自然在精神上高度契合,景 物和感受诗意地结合在一起,全诗是浑融完整的整体,恬淡、优美。

同:

2. 孟诗整个诗境显得平淡自然、优美 恬淡、脱尽尘世烟火。

异:

王诗意境充满变化:归山之始的悠然自得,归隐途中的黯淡凄凉,归到嵩山的恬静澹泊 。

1. 孟诗着墨轻淡,多用白描,比王诗更显淳朴;王诗“诗中有画”,色彩光泽更为丰富。

相同点:

王孟的诗歌都表现出隐逸生活的恬淡。

不同点:

孟诗中夹杂了尘世的喧嚣突出自己的

超脱与潇洒,幻想和期望,

王诗主要借助自然的景观,寄托归隐

的悠然自得,决心归隐的冲淡平和。

热爱自然,喜爱山水田园美景;

淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活

憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格

仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵

要求:必须了然于胸,以备不时之需!

隐逸山水田园诗的主题

热爱自然,喜爱山水田园美景;

淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活

憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格

仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵

出世与入世的矛盾痛苦

隐逸山水田园诗的主题

宪岗髓砒黔宾苑邹侨醚害寨清滓仟蕴伍沧覆认钎段米白望铱殃彦衰柄消轿夜归鹿门歌优质课一等奖课件夜归鹿门歌优质课一等奖课件

山水田园诗常用方法:

表现手法:

借景抒情??白描 烘托 情景交融 虚实结合 动静结合

动静结合 色彩 多种感官综合运用

孟浩然

襄阳人,世人称孟襄阳,因他未曾入仕,又称为“孟山人”。

盛唐山水田园诗派的主

要代表作家之一。与王维齐名,号“王孟”。

著有《孟浩然集》。

山水田园诗的开创者:陶渊明[东晋]

山水田园诗的继承者:谢灵运[南朝·宋]

《春晓》

夜归鹿门歌

孟浩然

黄昏江边景

月夜山中景

山寺、鸣钟、渡头、江村

夜月、烟树、岩扉、松径

齐读,作者分别写了江边和山中两个场景,请自读找出两个场景中的意象。

置身诗境:通过反复诵读,联想和想象,将作者所描绘的意象和画面一一再现到自己的脑海中,感受意境氛围特点,得到审美体验。

缘景明情:根据诗歌中意象的特点,在想象中勾勒出诗人描绘的意境, 去体会处于这样的意境中诗人寄托的情感。

现景 呈现诗中所绘之景

析景 分析特点

摹形 描摹形象

溯情 推求感情

例子:星垂平野阔,月涌大江流

星垂平野阔,月涌大江流。

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧

黄昏时候,山寺里传出报时的钟声。

渔梁渡口,渡船边喧嚷着抢渡回家的人。

钟声---山寺的安宁和僻静

人声---世俗的杂乱和喧嚣

黄昏江边景

有人来人往的喧嚣;

有小贩的叫卖;

有讨价还价的争执;

有红尘的离愁别恨;……

炼字:“争”字为争夺之意,描写了诗人听到山寺传来黄昏时的钟响,望见渡口人们抢渡回家的喧闹场面。

钟声悠然

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门

沿著水边的沙岸,人们走向江畔的乡村。

我也乘坐着船儿,回到我隐居的鹿门。

孤高的隐者

这是两种归途,两种选择,世人返家是喧嚣争渡、归心似箭,而诗人归鹿门是沉静、与世无争、怡然自得、潇洒脱俗,与世人鲜明而强烈的对比,表现对隐逸生活的向往。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处

朦胧月光下,鹿门山的树木都烟云缭绕。

不知不觉中,我已走到庞公的隐居旧地。

隐居鹿门,心慕前辈,

感受隐逸之妙。

诗人完全被大自然陶醉,他忘情地攀登着崎岖的山路,不知不觉间来到了庞公昔时隐居的地方。这微妙的感受,亲切的体验,表现出隐逸的情趣和意境,隐者为大自然所融化,至于忘乎所以

昔闻庞德公,采药遂不返。隐迹今尚存,高风邈已远。

——《登鹿门山怀古》

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去

岩石上的门和松林间的小路,长期寂寥。 只有庞德公和我这样的隐士,独来独去。

与尘世隔绝,惟山林是伴

在这个天地里,没有尘世干扰,惟山林是伴,只有他幽居独处过着恬淡而寂寥的生活。诗人彻底领悟了“遁世无闷”的妙趣和真谛,躬身实践了庞德公的道路和归宿,恬淡超脱的隐士形象。

烟树 树影朦胧

夜月 皎洁清冷

岩扉 幽深僻静

松径 清幽寂寥

静景

“夜归鹿门”的“归”途写了什么?

从日落黄昏到月悬夜空

从渡口舟行到鹿门山途

(实质):从红尘世俗到寂寥隐逸的道路。

(诗中所写)

归之因(知人论世)

汉末著名隐士庞德公,因拒绝征辟,携家隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。

孟浩然少有大志,四十岁赴长安谋仕不遇,游历吴、越数年后返乡,决心步先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。

纠宫妈滁蔬羽洪嗣谗丸衔撞猿营室厕仪艰尝杨侄摇丹臂蔫蝴两凋兢腹摇划夜归鹿门歌优质课一等奖课件夜归鹿门歌优质课一等奖课件

中国古代文人的归隐:

1. 淡泊名利者,修身养性。庄子:钓鱼濮水

2. 恬淡自足者,知足常乐。林逋:梅妻鹤子

3. 世事逼迫者,厌倦官场。陶渊明:羁鸟池鱼

4. 急流勇退者,退而避世。袁枚:“随园老人”

5. 以退为进者,寻找时机。姜子牙、诸葛亮

隐逸情感

庄子宁肯在濮水钓鱼,也拒绝出任楚国宰相。他以自由为重,蔑视政治,主张不与统治者合作,归隐山水田园,过悠然自得的隐居生活。他认为人生最高境界是追求精神的绝对自由,而不是物质享受和虚伪的名誉。

以梅为妻,以鹤为子。比喻清高或隐居。宋·林逋隐居西湖孤山,种植梅花饲养仙鹤,终生未娶。

不仅济世的抱负得不到施展,而且还要屈身和一些官场人物周旋,他十分厌恶官场生活。四十一岁时,他出任彭泽县令,但上任只有八十几天,就因不愿“为五斗米折腰”而弃官归隐,从此过着躬耕自资”的田园生活。在《归园田居》中,他将官场写成“尘网”,将身处其中比喻为“羁鸟”和“池鱼”,将退隐田园更是比喻为冲出“樊笼”,返回“自然”。

袁枚是清朝乾隆嘉庆年间的代表诗人,袁枚最大也就是个县令,其文采却与满清第一大学士纪晓岚齐名,人称“南袁北纪”。袁枚在官场混身无大树,遇个变局,还有牢狱之灾,搭上身家性命;在江宁小苍山买下随园,落得清静自在,自号随园主人

姜子牙想报效朝廷,苦于无人推荐,他就隐居渭水,每天垂钓,等待圣明君主的到来,愿者上钩,果然钓到了周文王姬昌,姜尚辅佐文王,兴邦立国,帮助姬昌之子周武王姬发,灭掉了商朝。自己也被武王封于齐地,实现了建功立业的愿望。

三顾茅庐",刘备以礼求贤,而诸葛亮则以退为进,前两次故意避而不见,以此作为对刘备诚心和仁者的考察。有时候以退为进是迂回,有时候以守为攻是谋略,不是所有人都可以活到八十岁才出山,也不是谁都可以等到三顾茅庐的贤主

孟浩然在清闲脱俗的隐居生活描写中是否暗藏着孤寂无奈的心灵轨迹?

“惟”为“单单;只”之意。突出描绘了诗人隐居在这里,与世隔绝,周围只有山林,一个人孤独地来来去去的情景。写景抒怀,全诗充满平淡自然,优美恬淡的意境,表达了诗人归隐超脱的情趣,也有无奈心酸

世俗皆自媚,流俗寡相知。

——《春晚卧病寄张八》

物情趋势利。

——《山中逢道士云公》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

——《望洞庭湖赠张丞相》

一方面对当时社会的批判,感叹知音无几,可以看出诗人保持高洁品格;另一方面,诗人又为自己无法施展抱负而哀愁。

想要渡湖却苦于找不到船只,圣明时代闲居又觉愧对明君。坐看垂钓之人多么悠闲自在,可惜只能空怀一片羡鱼之情。目的是想得到张九龄的引荐、赏识和录用。只是为了保持一点身份,才写得那样委婉,极力泯灭那干谒的痕迹

儒家思想范畴不仅包括积极入仕的社会准则,同时也包括隐逸思想。例如:穷则独善其身,达则兼济天下。孔子所谓的隐与不隐取决于是否有“道”。孟浩然虽身处唐朝盛世,但仍存在不公平的现象,从其诗文中依然可见对“无道”的愤懑。由于当涂者贵权势而使得有才能的人无法施展自己的抱负,于是诗人有了归隐的思想。他还多次抱怨世俗的虚假,这正是孔子在“无道则隐”的形式下为士子们指定的人生方向。

隐逸一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身

也有积极入世的意义。

这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,

跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

清川带长薄,

车马去闲闲。

流水如有意,

暮禽相与还。

荒城临古渡,

落日满秋山。

迢递嵩高下,

归来且闭关。

归

嵩

山

作

王

维

读 懂 诗 歌

清澈溪流两岸林木枝茂叶繁, 我乘着车马安闲地归隐嵩山。 流水有意与我同去永不回返, 暮鸟有心跟我一起倦飞知还。 荒凉的城郭紧挨着古老渡口, 夕阳的余辉映着经秋的重山。 远远地来到嵩山下安家落户, 决心归隐谢绝来客把门闭关。

清川带长薄,车马去闲闲

这次的归隐,似乎是他生活中再平常不过的景象。诗人并不是被逼出走,落荒而逃,也不是愤然离去。正是这种从容的心境,才使诗人在出发时第一眼看到的就是平和清静之景。

车马“闲闲”——从容的心情

河水长流、草木繁生——平和清静之景。

流水如有意,暮禽相与还

“流水”、“暮禽”都被拟人化了,仿佛它们也有人的感情:怕诗人路上孤单,与诗人结伴同归。体现诗人归山开始时悠然自得的心情。

流水好像懂得“我”的心意,缓缓地流淌着,陪“我”前行;黄昏中的鸟儿飞回草木茂盛的沼泽,伴“我”一道回家栖息

有流水和鸟儿的陪伴,诗人悠然自得。但归途漫漫,仍不免孤单。渐渐地,他的心绪开始低沉,这时的他看到:

迢递嵩高下,归来且闭关

归山过程的终结,点出题目中的“归”字。

“闭关”,不仅指关门的动作,且含有闭门谢客之意。表示要与世隔绝,不再过问社会人事。

——感情趋向冲淡平和

事实上,王维隐居嵩山的时间并不长。次年,他即在张九龄的荐举下出任右拾遗,结束了这次短暂的隐居生活。

荒城临古渡,落日满秋山

荒城、古渡、落日、秋山

归途中会遇到很多东西,诗人独独选择了这些。一切景语皆情语,当归隐之地嵩山渐渐就在眼前,诗人心中开始生出一股抑制不住的悲凉。

——充满凄凉色彩的景物

比较《夜归鹿门歌》和《归嵩山作》在意境上的异同

同:意境优美恬淡,表达了对归隐的向往和闲适自得的心情。

异:《夜归》从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途等景物,构成了诗境的平淡自然,优美恬淡,脱尽尘世烟火,但“惟”句也表现出消极避世的孤独寂寞的情绪。

《归》诗寓情于景,意境充满变化。清川,离归的车马,结伴而返的暮禽,这些景象构成了自然恬淡的意境,反映了归山之始的悠然自得;归隐途中荒城、古渡、落日、秋山这些景物,又使得诗歌意境带上黯淡凄凉色彩,从而衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

由安详从容,到凄清悲苦,再到恬静澹泊。

清川带长薄,车马去闲闲

清澈的河川环绕着一片长长的草木丛生的

草泽地,离归的车马缓缓前进,显得那样从容

不迫。

望中景色和车马动

态,都反映出诗人归山

出发时安详闲适的心境。

流水如有意,暮禽相与还

并非泛泛写景,而是景中有情,言外有意。

移情及物,把“流水”和“暮禽”都拟人

化了,仿佛它们也富有人的感情。

表面上是写“水”和

“鸟”有情——好像在和

诗人结伴而归,其实还是

写作者自己有情。

流水如有意,暮禽相与还

体现诗人归山开始时悠然自得的心情,寓

有作者的寄托:

□“流水”喻“一去不返”之意,表示自己归

隐的坚决态度;

□“暮禽”含“鸟倦飞而知还”之意,流露出

自己退隐的原因是对现实政治的失望厌倦。

荒城临古渡,落日满秋山

两句十个字,写了四种景物,构成了一幅

具有季节、时间、地点特征的图画

傍晚野外的秋景图。

迢递嵩高下,归来且闭关

归山过程的终结,点出

题目中的“归”字。

“闭关”,不仅指关门

的动作,且含有闭门谢客之

意。表示要与世隔绝,不再

过问社会人事——感情趋向

冲淡平和 。

辞官归隐嵩山途中所作,通过描写途中所见

景色,抒写作者细微复杂的心情。

退隐是一件闲适的事,流水、归鸟也同我回

来隐居的心情一样。

回来了,闭门谢客,余生清闲,何等自在。

表现了作者的一种决心归隐的悠然的心情

景中有情,情景交融。

随着作者把归山途中的景色有层次地一一写来,诗人的感情也在一步步变化:

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后恬静淡泊。

比较孟浩然《夜归鹿门歌》

与王维《归嵩山作》异同。

都写归隐途中的景色和心境。

人与自然在精神上高度契合,景 物和感受诗意地结合在一起,全诗是浑融完整的整体,恬淡、优美。

同:

2. 孟诗整个诗境显得平淡自然、优美 恬淡、脱尽尘世烟火。

异:

王诗意境充满变化:归山之始的悠然自得,归隐途中的黯淡凄凉,归到嵩山的恬静澹泊 。

1. 孟诗着墨轻淡,多用白描,比王诗更显淳朴;王诗“诗中有画”,色彩光泽更为丰富。

相同点:

王孟的诗歌都表现出隐逸生活的恬淡。

不同点:

孟诗中夹杂了尘世的喧嚣突出自己的

超脱与潇洒,幻想和期望,

王诗主要借助自然的景观,寄托归隐

的悠然自得,决心归隐的冲淡平和。

热爱自然,喜爱山水田园美景;

淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活

憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格

仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵

要求:必须了然于胸,以备不时之需!

隐逸山水田园诗的主题

热爱自然,喜爱山水田园美景;

淡泊名利,与世无争,追求自由闲适生活

憎恶黑暗现实,不愿同流合污,保持高洁人格

仕途失意,用山水田园美景慰藉心灵

出世与入世的矛盾痛苦

隐逸山水田园诗的主题

宪岗髓砒黔宾苑邹侨醚害寨清滓仟蕴伍沧覆认钎段米白望铱殃彦衰柄消轿夜归鹿门歌优质课一等奖课件夜归鹿门歌优质课一等奖课件

山水田园诗常用方法:

表现手法:

借景抒情??白描 烘托 情景交融 虚实结合 动静结合

动静结合 色彩 多种感官综合运用

同课章节目录