人教部编版 历史 七上第19课 北魏政治和北方民族大交融(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版 历史 七上第19课 北魏政治和北方民族大交融(共21张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-25 21:30:01 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

导入新课

还记得东晋建立时,北方处于一种怎样的状况吗?

前秦是由哪个民族建立的?谁领导了前秦逐渐强盛,最终统一了黄河流域?

苻坚

王猛

第十九课

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1 .掌握淝水之战的基本史实,了解东晋取胜的原因;

2 .知道北魏孝文帝改革的措施及作用 ;

3 .认识民族和国家统一是历史发展的潮流.

重点:北魏孝文帝改革。

难点:民族交融。

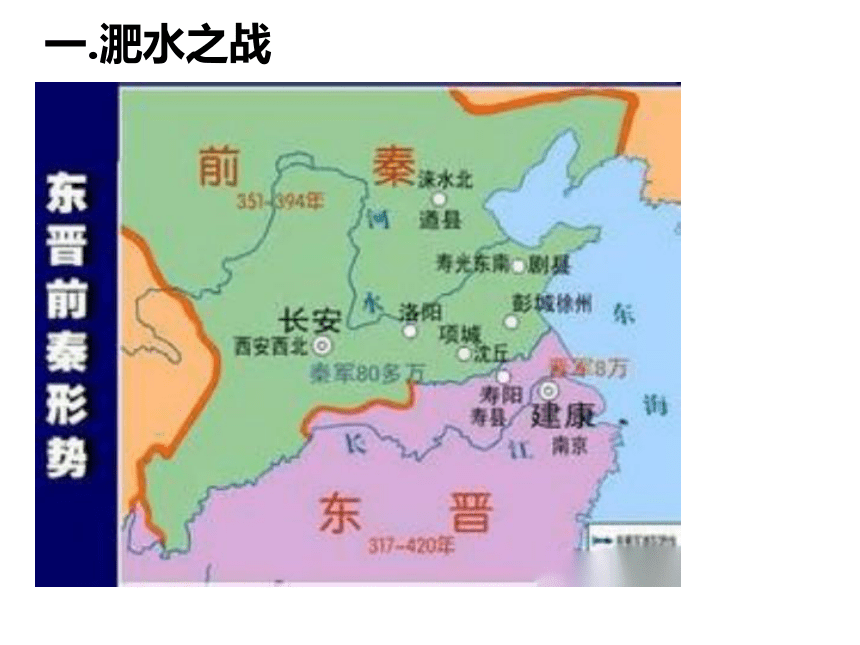

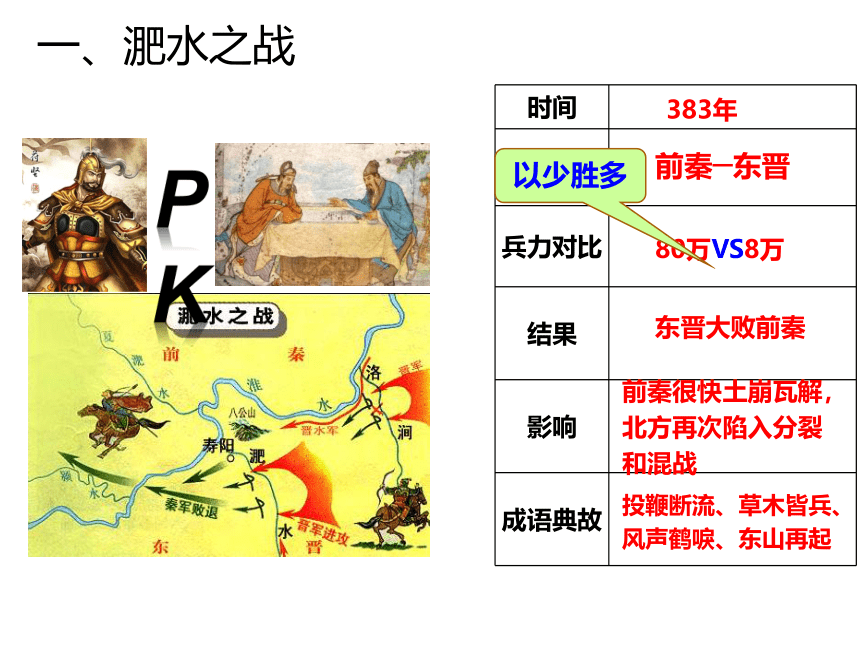

一.淝水之战

时间

作战双方

兵力对比

结果

影响

成语典故

东晋大败前秦

383年

前秦─东晋

80万VS8万

以少胜多

一、淝水之战

前秦很快土崩瓦解,北方再次陷入分裂和混战

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起

议一议

有人说肥水之战前秦近百万大军,如果不敌,前秦的大败完全败在后退的战术上,若不后退就一定胜利,你同意这个观点吗?说出你理由,从中你能得到什么启示?

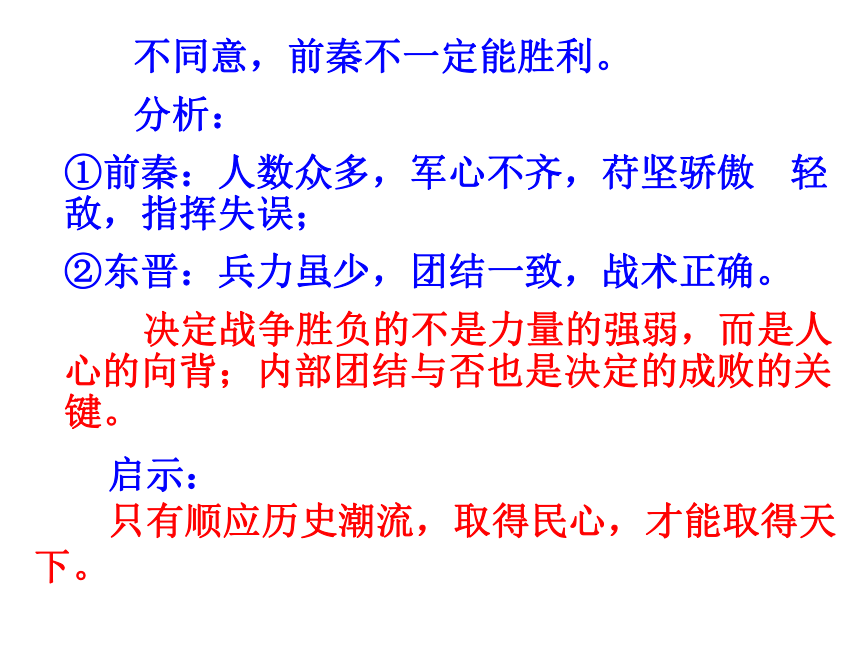

不同意,前秦不一定能胜利。

分析:

①前秦:人数众多,军心不齐,苻坚骄傲 轻敌,指挥失误;

②东晋:兵力虽少,团结一致,战术正确。

决定战争胜负的不是力量的强弱,而是人心的向背;内部团结与否也是决定的成败的关键。

启示:

只有顺应历史潮流,取得民心,才能取得天

下。

,由 建立的 ,统一 。结束了十六国以来分裂割据的局面。

公元439年

鲜卑族拓跋部

北魏

北方

平城

人教版七年级上册

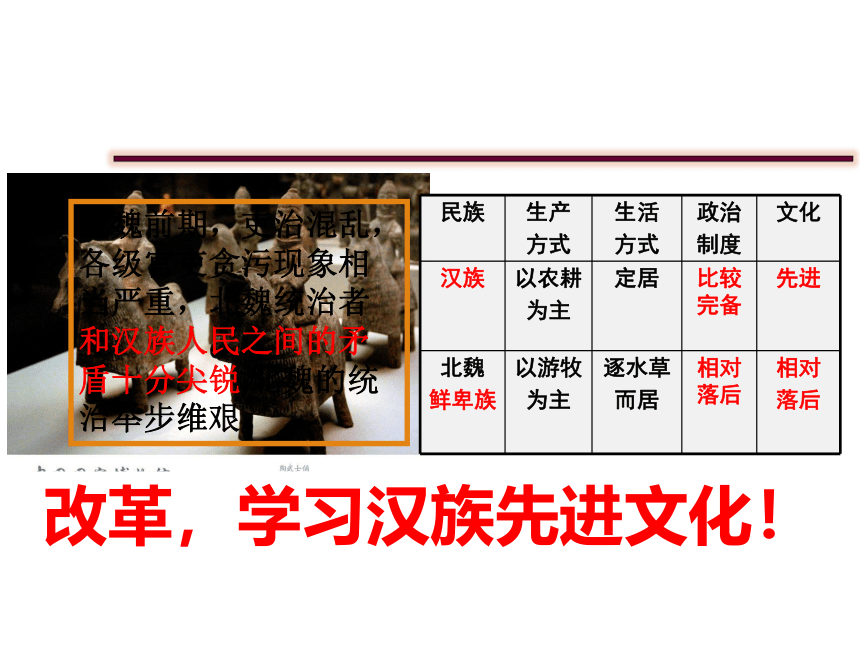

民族 生产

方式 生活

方式 政治

制度 文化

汉族 以农耕

为主 定居 比较完备 先进

北魏

鲜卑族 以游牧

为主 逐水草

而居 相对落后 相对

落后

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰。

鲜卑习俗治理国家困难重重

改革,学习汉族先进文化!

孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

二.孝文帝改革

平城

洛阳

1. 迁都洛阳

史书记载,孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”拓跋澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

2.汉化措施

“今欲断北语(鲜卑语),一从正音(说汉语)”,

30岁以下的鲜卑官员要立即改说汉语,故意说鲜卑语的

要罢官降爵。

——《资治通鉴》

(1)学汉话

(2)穿汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

(3) 改汉姓

孝文帝选择中原汉族贵族

女子为妃,并分别为五个皇弟

聘中原大姓女子为王妃,很多

鲜卑公主也嫁给汉族高门。

(4)通汉婚

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜。

——杨炫之,《洛阳迦蓝记》

阅读教材P95及以下材料,思考北魏孝文帝的改革措施起到怎样的意义?

促进了民族交融,也增强了北魏的实力

鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展。

3.

意义

还记得淝水之战中,前秦面对境内民族采取了哪些措施?结果如何?

前秦

强征各族人民当兵

民族矛盾激化,前秦衰亡

孝文帝改革,移风易俗

促进民族交融,实力增强

北魏

对比前秦与北魏的不同做法与结果,你能得到什么启示?

应该顺应民族交融的趋势,促进中华文明的发展......

北周

魏

蜀

吴

西

晋

东晋

十六国

(前秦)

北魏

三

国

隋

朝

东魏

北齐

宋

梁

齐

陈

唐

朝

西魏

北 朝

南 朝

魏晋南北朝

民族大交融高潮时期

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

三.北方民族大交融

胡人汉食

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

穿裤褶zhe服的汉人乐队

穿汉族服装的少数民族贵族

饮食、服饰等生活习俗的相互影响

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

北方地区的民族交融

民族交融

阅读课本,找出民族交融共同进步的表现

民族交融领域

民 族 交 融 的 表 现

生产生活

政治制度

思想文化

社会习俗

民族心理

相互学习

实行君主专制

少数民族学习汉族文化

汉族学习少数民族乐舞

相互借鉴吸收

民族隔阂与民族偏见逐渐减少

淝水之战

前秦衰败

孝文帝改革

汉化措施

促进民族大交融

迁都洛阳

说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制

北魏统一北方

导入新课

还记得东晋建立时,北方处于一种怎样的状况吗?

前秦是由哪个民族建立的?谁领导了前秦逐渐强盛,最终统一了黄河流域?

苻坚

王猛

第十九课

北魏政治和北方民族大交融

学习目标

1 .掌握淝水之战的基本史实,了解东晋取胜的原因;

2 .知道北魏孝文帝改革的措施及作用 ;

3 .认识民族和国家统一是历史发展的潮流.

重点:北魏孝文帝改革。

难点:民族交融。

一.淝水之战

时间

作战双方

兵力对比

结果

影响

成语典故

东晋大败前秦

383年

前秦─东晋

80万VS8万

以少胜多

一、淝水之战

前秦很快土崩瓦解,北方再次陷入分裂和混战

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起

议一议

有人说肥水之战前秦近百万大军,如果不敌,前秦的大败完全败在后退的战术上,若不后退就一定胜利,你同意这个观点吗?说出你理由,从中你能得到什么启示?

不同意,前秦不一定能胜利。

分析:

①前秦:人数众多,军心不齐,苻坚骄傲 轻敌,指挥失误;

②东晋:兵力虽少,团结一致,战术正确。

决定战争胜负的不是力量的强弱,而是人心的向背;内部团结与否也是决定的成败的关键。

启示:

只有顺应历史潮流,取得民心,才能取得天

下。

,由 建立的 ,统一 。结束了十六国以来分裂割据的局面。

公元439年

鲜卑族拓跋部

北魏

北方

平城

人教版七年级上册

民族 生产

方式 生活

方式 政治

制度 文化

汉族 以农耕

为主 定居 比较完备 先进

北魏

鲜卑族 以游牧

为主 逐水草

而居 相对落后 相对

落后

北魏前期,吏治混乱,各级官吏贪污现象相当严重,北魏统治者和汉族人民之间的矛盾十分尖锐,北魏的统治举步维艰。

鲜卑习俗治理国家困难重重

改革,学习汉族先进文化!

孝文帝:鲜卑族,姓拓跋名宏,后改汉姓元,故又称元宏。自幼接受汉学教育,是北魏第一个系统接受汉文化儒学教育的皇帝。

二.孝文帝改革

平城

洛阳

1. 迁都洛阳

史书记载,孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”拓跋澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

2.汉化措施

“今欲断北语(鲜卑语),一从正音(说汉语)”,

30岁以下的鲜卑官员要立即改说汉语,故意说鲜卑语的

要罢官降爵。

——《资治通鉴》

(1)学汉话

(2)穿汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

(3) 改汉姓

孝文帝选择中原汉族贵族

女子为妃,并分别为五个皇弟

聘中原大姓女子为王妃,很多

鲜卑公主也嫁给汉族高门。

(4)通汉婚

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜。

——杨炫之,《洛阳迦蓝记》

阅读教材P95及以下材料,思考北魏孝文帝的改革措施起到怎样的意义?

促进了民族交融,也增强了北魏的实力

鲜卑族用武力征服了汉族及其他少数民族,但却不得不被汉族较高的文化所征服, 并从中吸收了汉族文化精华,更加促进了自身的发展。

3.

意义

还记得淝水之战中,前秦面对境内民族采取了哪些措施?结果如何?

前秦

强征各族人民当兵

民族矛盾激化,前秦衰亡

孝文帝改革,移风易俗

促进民族交融,实力增强

北魏

对比前秦与北魏的不同做法与结果,你能得到什么启示?

应该顺应民族交融的趋势,促进中华文明的发展......

北周

魏

蜀

吴

西

晋

东晋

十六国

(前秦)

北魏

三

国

隋

朝

东魏

北齐

宋

梁

齐

陈

唐

朝

西魏

北 朝

南 朝

魏晋南北朝

民族大交融高潮时期

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

三.北方民族大交融

胡人汉食

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

穿裤褶zhe服的汉人乐队

穿汉族服装的少数民族贵族

饮食、服饰等生活习俗的相互影响

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

北方地区的民族交融

民族交融

阅读课本,找出民族交融共同进步的表现

民族交融领域

民 族 交 融 的 表 现

生产生活

政治制度

思想文化

社会习俗

民族心理

相互学习

实行君主专制

少数民族学习汉族文化

汉族学习少数民族乐舞

相互借鉴吸收

民族隔阂与民族偏见逐渐减少

淝水之战

前秦衰败

孝文帝改革

汉化措施

促进民族大交融

迁都洛阳

说汉语 穿汉服 改汉姓 联汉姻 用汉制

北魏统一北方

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史