人教部编版 历史七上第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版 历史七上第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共21张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-25 21:31:06 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第19课

北魏政治和北方民族大交融

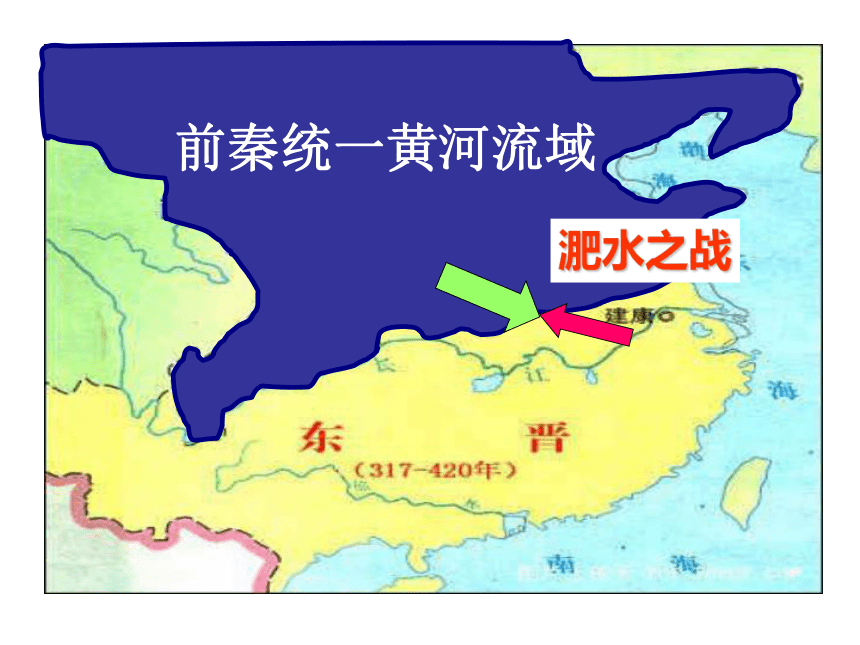

前秦统一黄河流域

淝水之战

自

主

学

习

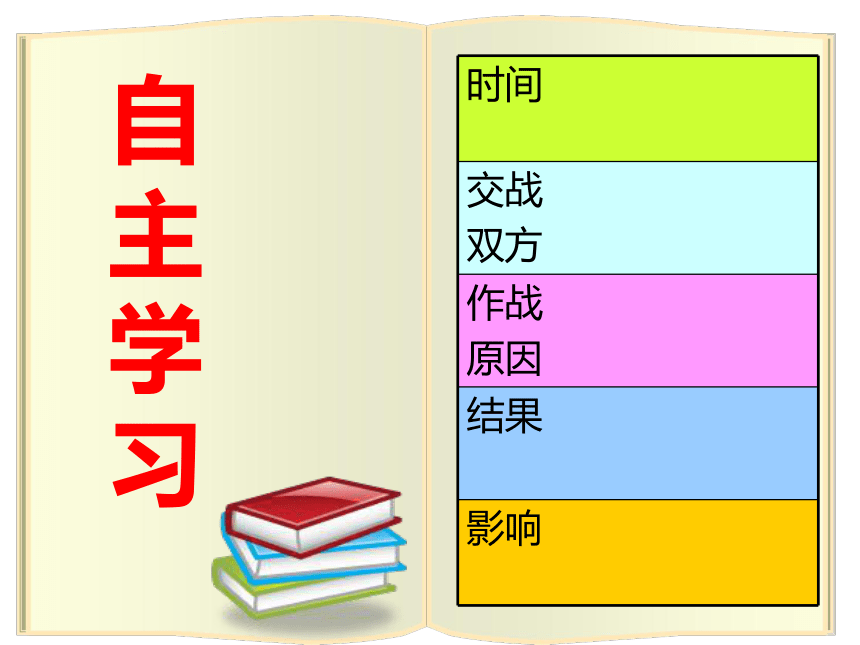

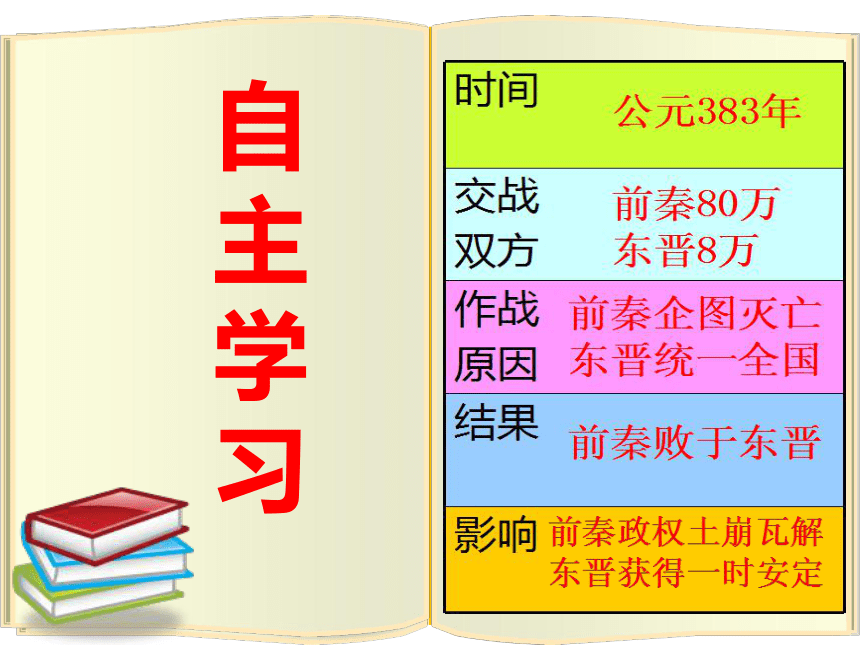

时间

交战

双方

作战

原因

结果

影响

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

自

主

学

习

合作

探究

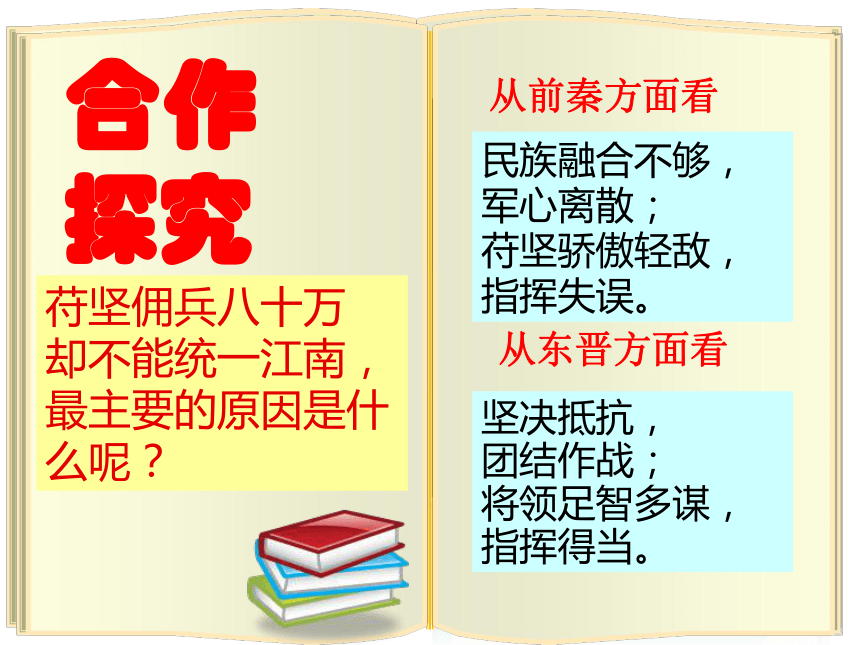

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

民族融合不够,

军心离散;

苻坚骄傲轻敌,

指挥失误。

坚决抵抗,

团结作战;

将领足智多谋,

指挥得当。

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

民族融合不够,

军心离散;

苻坚骄傲轻敌,

指挥失误。

坚决抵抗,

团结作战;

将领足智多谋,

指挥得当。

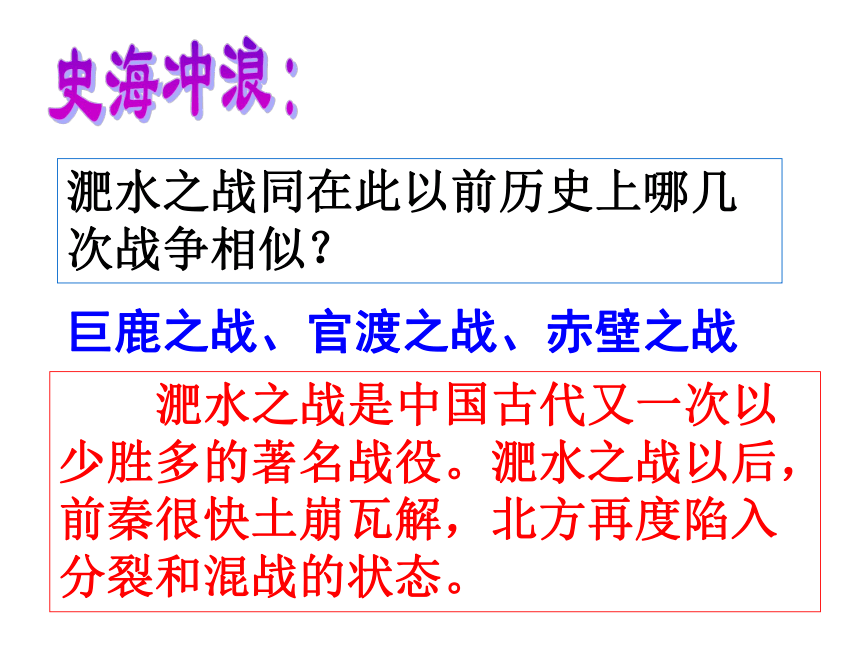

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

史海冲浪:

淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

观察和思考

1.北魏政权的建立

四世纪后期(386年),鲜卑族的一支建立北魏。

(都城:平城(山西大同)

2.439年,北魏统一黄河流域

拓拔珪

二

北魏孝文帝改革

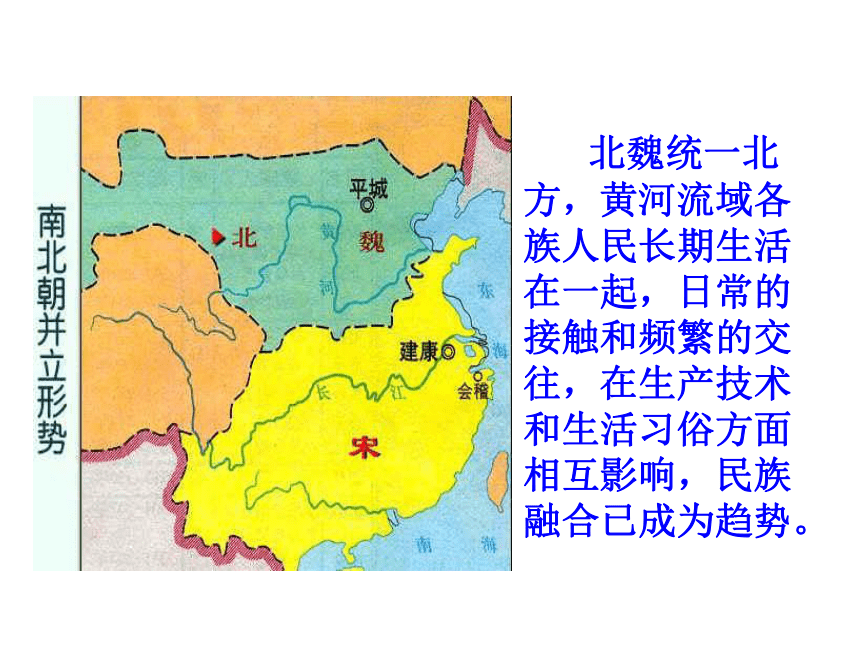

北魏统一北方,黄河流域各族人民长期生活在一起,日常的接触和频繁的交往,在生产技术和生活习俗方面相互影响,民族融合已成为趋势。

平城

洛阳

说一说:孝文帝为什么要迁都洛阳?

材料:平城,今山西大同,那里气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。平城的位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑政权接受学习和接受汉族先进文化。

材料:北魏迁都洛阳后,洛阳成为北方的政治、经济中心。城内外有许多大市场,各地名贵特产都集中在这里交易。全城10多万户居民,来自国内外的商人就有上万人。

七嘴八舌

北魏孝文帝汉化措施

使用汉语,禁用鲜卑语

以汉服代替鲜卑服

改鲜卑姓为汉姓

鼓励鲜卑贵族与汉族贵

族联姻

迁都洛阳

说汉语

穿汉服

改汉姓

联汉姻

迁都洛阳

促进民族交融

增强北魏实力

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

背景

内容

影响:促进了民族融合,也增强了北魏的实力。

①北魏统一北方。

②黄河流域民族融合成为趋势。

①迁都洛阳

北魏孝文帝改革

②汉化措施

说汉语

改汉姓

通汉婚

穿汉服

观察和思考

敕

勒

川

阴

山

下

天

似

穹

庐

笼

盖

四

野

天

苍

苍

野

茫

茫

风

吹

草

低

见

牛

羊

《敕勒歌》

三

北方地区的民族交融

北方地区民族交融的表现有哪些?

生活习俗

思想文化

生产技术

政治制度

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

一种可以折叠坐具,因胡床携带方便、使用舒适,在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

胡

床

床前明月光,

疑是地上霜。

——李白《静夜思》

魏晋时期,

少数民族音乐不断传入中原,西域的乐器也大量传入——

云冈石窟乐舞石雕

北魏盛乐乐舞俑

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

课堂小结

1.中国古代有一位少数民族皇帝,要求在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。他是( )

A.孝文帝

B.阿保机

C.忽必烈

D.皇太极

2.鲜卑皇族拓跋怿的墓葬位于洛阳,其墓志铭中却称其为元怿,这一历史现象的发生与下列哪位人物有关( )

A.北魏孝文帝

B.金太祖

C.元世祖

D.清太祖

3.观察如组图,它们能够表明北魏孝文帝改革的措施之一是( )

A.迁都洛阳

B.改用汉姓

C.与汉通婚

D.改穿汉服

达标训练

A

A

D

第19课

北魏政治和北方民族大交融

前秦统一黄河流域

淝水之战

自

主

学

习

时间

交战

双方

作战

原因

结果

影响

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

自

主

学

习

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

民族融合不够,

军心离散;

苻坚骄傲轻敌,

指挥失误。

坚决抵抗,

团结作战;

将领足智多谋,

指挥得当。

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

合作

探究

苻坚佣兵八十万

却不能统一江南,

最主要的原因是什么呢?

从前秦方面看

从东晋方面看

民族融合不够,

军心离散;

苻坚骄傲轻敌,

指挥失误。

坚决抵抗,

团结作战;

将领足智多谋,

指挥得当。

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

史海冲浪:

淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

观察和思考

1.北魏政权的建立

四世纪后期(386年),鲜卑族的一支建立北魏。

(都城:平城(山西大同)

2.439年,北魏统一黄河流域

拓拔珪

二

北魏孝文帝改革

北魏统一北方,黄河流域各族人民长期生活在一起,日常的接触和频繁的交往,在生产技术和生活习俗方面相互影响,民族融合已成为趋势。

平城

洛阳

说一说:孝文帝为什么要迁都洛阳?

材料:平城,今山西大同,那里气候干旱,出产的粮食不能满足都城众多人口的需要。平城的位置偏北,不利于北魏对中原广大地区的统治,也不利于鲜卑政权接受学习和接受汉族先进文化。

材料:北魏迁都洛阳后,洛阳成为北方的政治、经济中心。城内外有许多大市场,各地名贵特产都集中在这里交易。全城10多万户居民,来自国内外的商人就有上万人。

七嘴八舌

北魏孝文帝汉化措施

使用汉语,禁用鲜卑语

以汉服代替鲜卑服

改鲜卑姓为汉姓

鼓励鲜卑贵族与汉族贵

族联姻

迁都洛阳

说汉语

穿汉服

改汉姓

联汉姻

迁都洛阳

促进民族交融

增强北魏实力

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

背景

内容

影响:促进了民族融合,也增强了北魏的实力。

①北魏统一北方。

②黄河流域民族融合成为趋势。

①迁都洛阳

北魏孝文帝改革

②汉化措施

说汉语

改汉姓

通汉婚

穿汉服

观察和思考

敕

勒

川

阴

山

下

天

似

穹

庐

笼

盖

四

野

天

苍

苍

野

茫

茫

风

吹

草

低

见

牛

羊

《敕勒歌》

三

北方地区的民族交融

北方地区民族交融的表现有哪些?

生活习俗

思想文化

生产技术

政治制度

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

一种可以折叠坐具,因胡床携带方便、使用舒适,在中原地区得到广泛流传。替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

胡

床

床前明月光,

疑是地上霜。

——李白《静夜思》

魏晋时期,

少数民族音乐不断传入中原,西域的乐器也大量传入——

云冈石窟乐舞石雕

北魏盛乐乐舞俑

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

课堂小结

1.中国古代有一位少数民族皇帝,要求在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。他是( )

A.孝文帝

B.阿保机

C.忽必烈

D.皇太极

2.鲜卑皇族拓跋怿的墓葬位于洛阳,其墓志铭中却称其为元怿,这一历史现象的发生与下列哪位人物有关( )

A.北魏孝文帝

B.金太祖

C.元世祖

D.清太祖

3.观察如组图,它们能够表明北魏孝文帝改革的措施之一是( )

A.迁都洛阳

B.改用汉姓

C.与汉通婚

D.改穿汉服

达标训练

A

A

D

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史