人教部编版 历史七上第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教部编版 历史七上第19课 北魏政治和北方民族大交融 (共33张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-25 21:34:51 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第19课

北魏政治和北方民族大交融

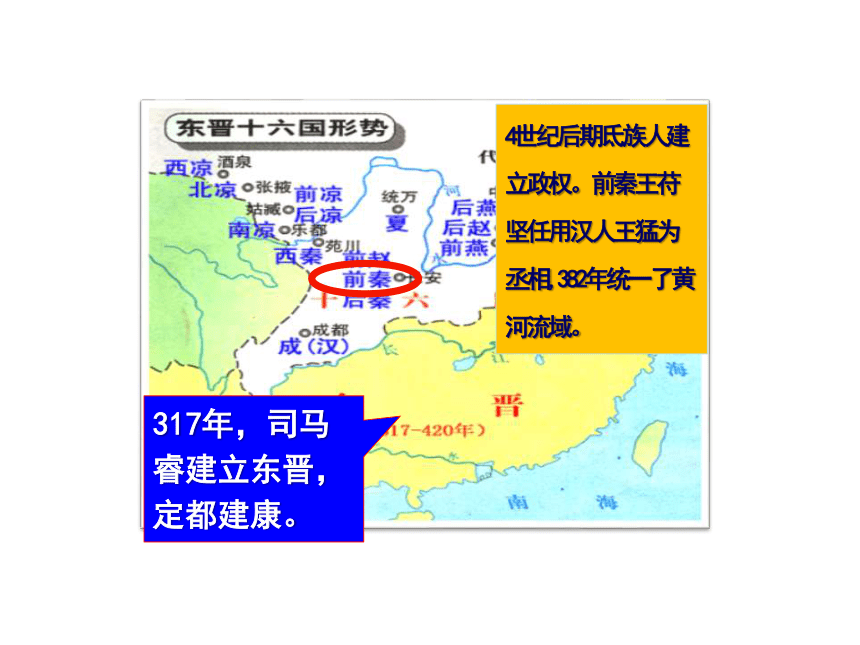

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

4世纪后期氐族人建立政权。前秦王苻坚任用汉人王猛为丞相,382年统一了黄河流域。

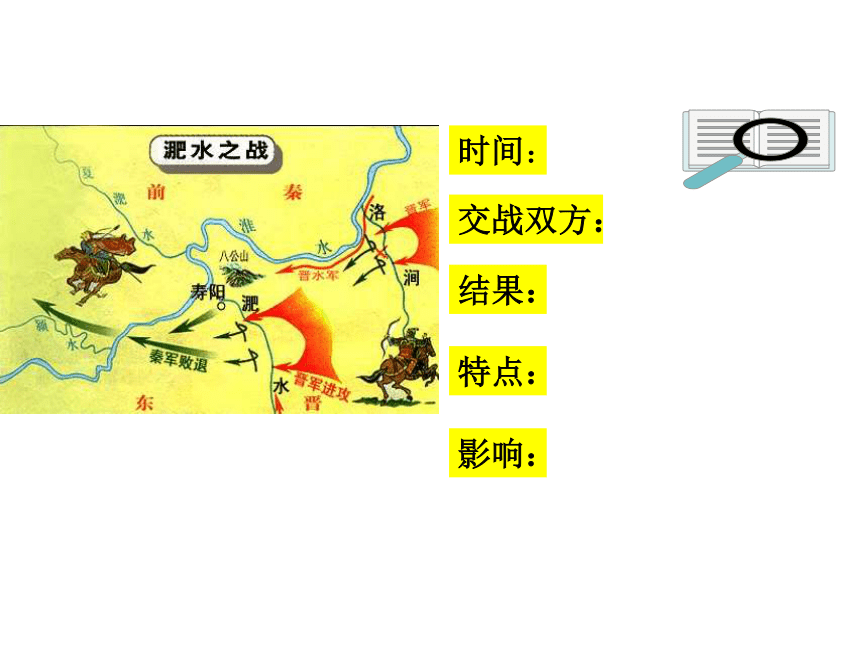

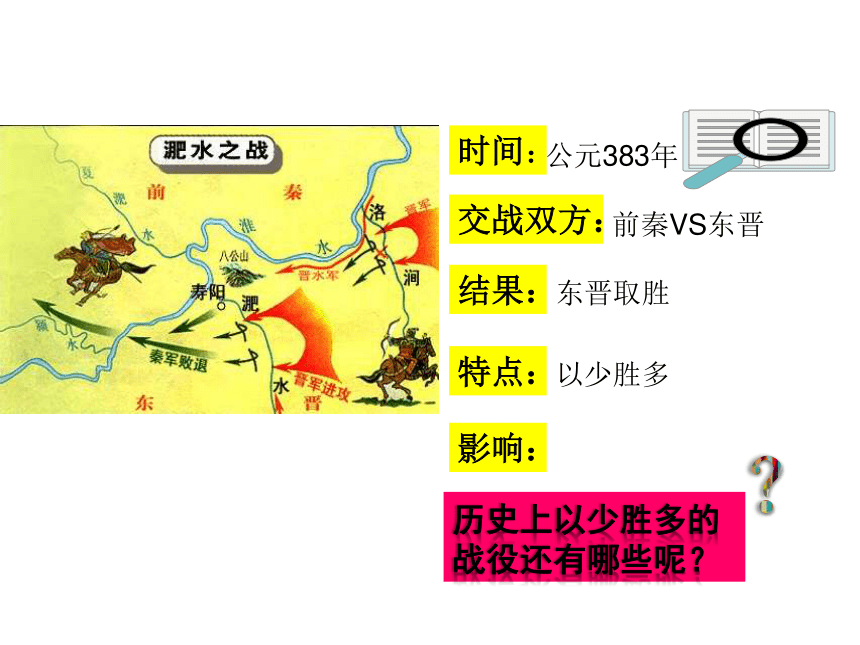

一、淝水之战

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

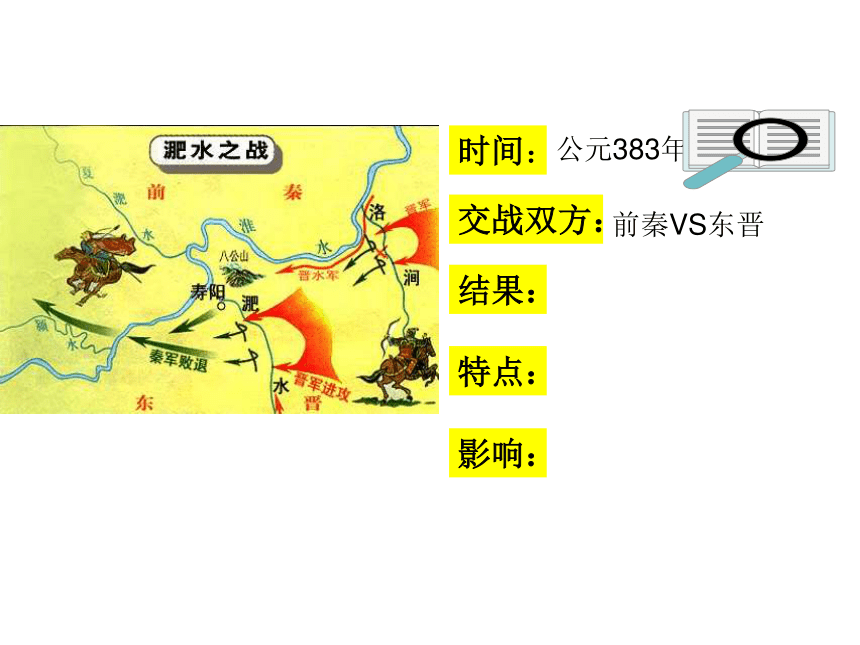

时间:

交战双方:

结果:

特点:

公元383年

前秦VS东晋

影响:

交战双方:

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

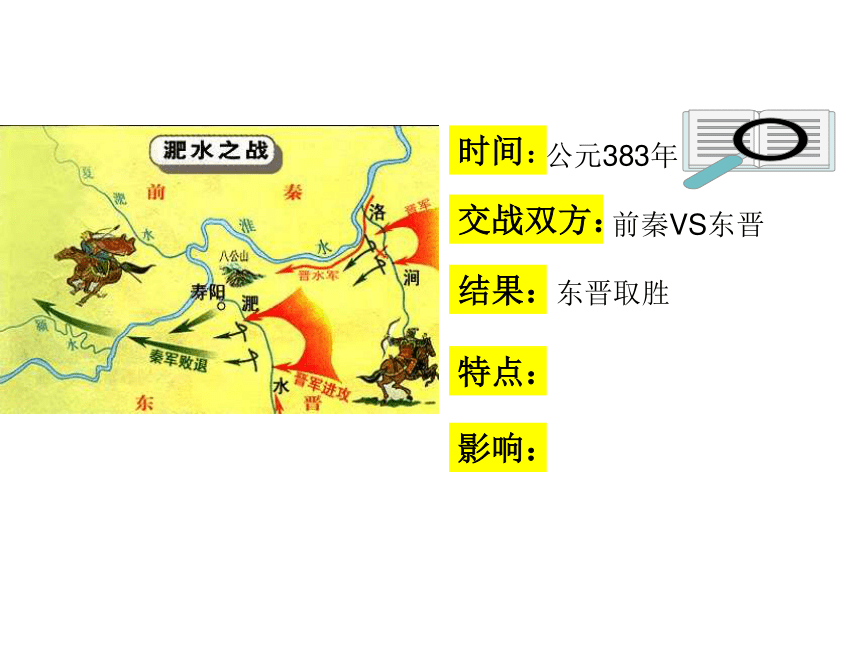

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

以少胜多

历史上以少胜多的战役还有哪些呢?

?

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

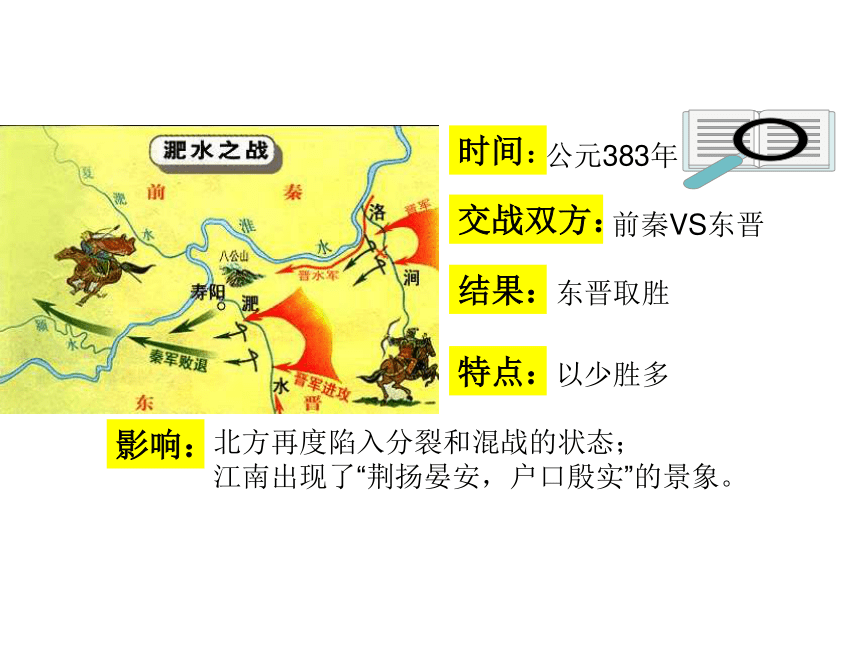

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

以少胜多

北方再度陷入分裂和混战的状态;

江南出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象。

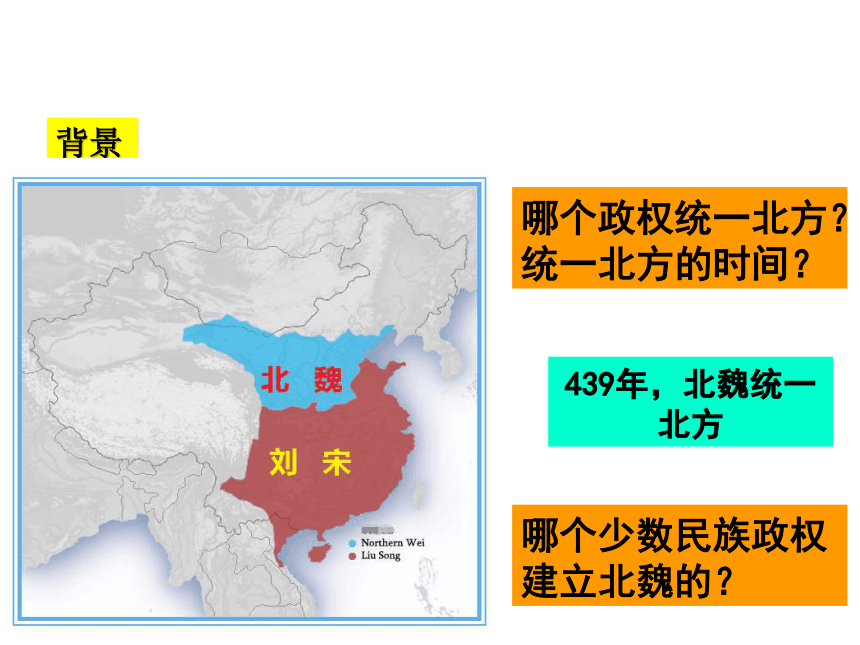

二、北魏孝文帝改革

背景

439年,北魏统一北方

哪个政权统一北方?

统一北方的时间?

哪个少数民族政权建立北魏的?

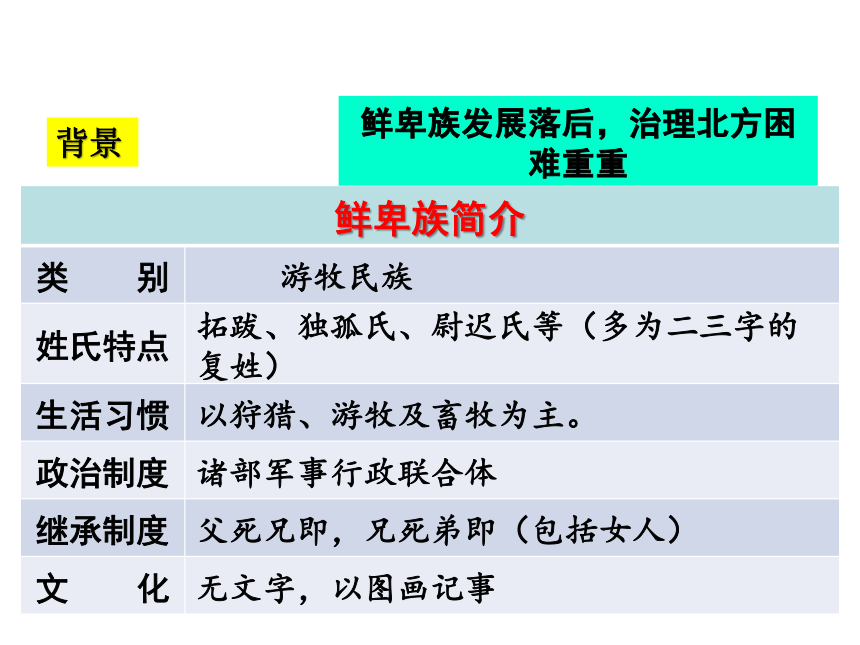

鲜卑族简介

类 别

游牧民族

姓氏特点

拓跋、独孤氏、尉迟氏等(多为二三字的复姓)

生活习惯

以狩猎、游牧及畜牧为主。

政治制度

诸部军事行政联合体

继承制度

父死兄即,兄死弟即(包括女人)

文 化

无文字,以图画记事

背景

鲜卑族发展落后,治理北方困难重重

冯太后

孝文帝

背景

孝文帝深受冯太后影响,继续推行汉化改革

北魏孝文帝刚刚即位,即刻派了几位大臣到民间探访,假如你是其中一员,你会根据情况提出哪些改进措施?

措施

(1)迁都洛阳

迁都洛阳PK留在平城

正方:迁都洛阳的好处

反方:不迁都的原因

材料一:魏主曰:“国家兴自

北土,徙居平城,虽富有四海,

文轨未一。此间用武之地,非

可文治,移风易俗,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大

举,光宅中原。”——《魏书》

为什么要迁都

洛阳?

若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

孝文帝诏书

措施

(2)汉化措施

材料二:(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

学汉语

孝文帝诏书

(2)汉化措施

穿汉服

(2)汉化措施

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺赖

贺

独孤

刘

材料三

用汉姓

材料四:孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为

妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉通婚

北魏孝文帝改革措施:

②说汉话:

③穿汉服:

④改汉姓:

⑤联汉姻:

①迁

都:

3、作用:

促进了民族交融,增强了北魏的实力。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》

西魏 北周

北朝政权更迭表

534年,高欢建立东魏政权,定都邺(yè

今河南安阳北)。535年,宇文泰建立西魏政权,定都长安。550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐。557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周。北周灭北齐,统一北方。

东魏 北齐

北魏

(534~550年)

(550~577年)

(535~557年)

(557~581年)

(439~534年)

三、北方地区的民族交融

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方游牧民族的内迁

民族交融是

时代的主流!

游

牧

民

族

农

耕

民

族

农业生产

定

居

畜牧业

“胡人汉服”

“汉人胡服”

文化教育

汉

黄河流域各民族的大交融:

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

由于北方民族善于骑射,涉水草,所以多上身着褶,下身着裤,称为“裤褶服”。裤褶服是北方民族日常穿用的服饰,但在传入中原后为了符合汉族服饰的特点进行了改进,主要是改大袖口,改阔裤腿,多作为军服或休闲装,在南朝时盛行。

穿裤褶服的南朝乐队

北魏骑兵俑

穿汉族服装的少数民族贵族

民族服装

汉族服装

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

民族交融的意义

材料三:

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——史学家陈寅恪

为隋唐时期多民族

国家的繁荣与发展

奠定了基础

丰富了中华民族的物质文化和精神文化

淝水之战

孝文帝

改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

课堂小结

第19课

北魏政治和北方民族大交融

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

4世纪后期氐族人建立政权。前秦王苻坚任用汉人王猛为丞相,382年统一了黄河流域。

一、淝水之战

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

时间:

交战双方:

结果:

特点:

公元383年

前秦VS东晋

影响:

交战双方:

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

以少胜多

历史上以少胜多的战役还有哪些呢?

?

时间:

交战双方:

结果:

特点:

影响:

公元383年

前秦VS东晋

东晋取胜

以少胜多

北方再度陷入分裂和混战的状态;

江南出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象。

二、北魏孝文帝改革

背景

439年,北魏统一北方

哪个政权统一北方?

统一北方的时间?

哪个少数民族政权建立北魏的?

鲜卑族简介

类 别

游牧民族

姓氏特点

拓跋、独孤氏、尉迟氏等(多为二三字的复姓)

生活习惯

以狩猎、游牧及畜牧为主。

政治制度

诸部军事行政联合体

继承制度

父死兄即,兄死弟即(包括女人)

文 化

无文字,以图画记事

背景

鲜卑族发展落后,治理北方困难重重

冯太后

孝文帝

背景

孝文帝深受冯太后影响,继续推行汉化改革

北魏孝文帝刚刚即位,即刻派了几位大臣到民间探访,假如你是其中一员,你会根据情况提出哪些改进措施?

措施

(1)迁都洛阳

迁都洛阳PK留在平城

正方:迁都洛阳的好处

反方:不迁都的原因

材料一:魏主曰:“国家兴自

北土,徙居平城,虽富有四海,

文轨未一。此间用武之地,非

可文治,移风易俗,信为甚难。

崤函帝宅,河洛王里,因兹大

举,光宅中原。”——《魏书》

为什么要迁都

洛阳?

若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

孝文帝诏书

措施

(2)汉化措施

材料二:(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

学汉语

孝文帝诏书

(2)汉化措施

穿汉服

(2)汉化措施

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

步六孤

陆

贺赖

贺

独孤

刘

材料三

用汉姓

材料四:孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为

妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉通婚

北魏孝文帝改革措施:

②说汉话:

③穿汉服:

④改汉姓:

⑤联汉姻:

①迁

都:

3、作用:

促进了民族交融,增强了北魏的实力。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》

西魏 北周

北朝政权更迭表

534年,高欢建立东魏政权,定都邺(yè

今河南安阳北)。535年,宇文泰建立西魏政权,定都长安。550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐。557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周。北周灭北齐,统一北方。

东魏 北齐

北魏

(534~550年)

(550~577年)

(535~557年)

(557~581年)

(439~534年)

三、北方地区的民族交融

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方游牧民族的内迁

民族交融是

时代的主流!

游

牧

民

族

农

耕

民

族

农业生产

定

居

畜牧业

“胡人汉服”

“汉人胡服”

文化教育

汉

黄河流域各民族的大交融:

蒸馍与烙饼原是少数民族的食物,魏晋时在中原却很风行。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

由于北方民族善于骑射,涉水草,所以多上身着褶,下身着裤,称为“裤褶服”。裤褶服是北方民族日常穿用的服饰,但在传入中原后为了符合汉族服饰的特点进行了改进,主要是改大袖口,改阔裤腿,多作为军服或休闲装,在南朝时盛行。

穿裤褶服的南朝乐队

北魏骑兵俑

穿汉族服装的少数民族贵族

民族服装

汉族服装

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

在生产方式上,少数民族学习汉族的先进生产经验,成为农业居民。

民族交融的意义

材料三:

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——史学家陈寅恪

为隋唐时期多民族

国家的繁荣与发展

奠定了基础

丰富了中华民族的物质文化和精神文化

淝水之战

孝文帝

改革

汉化措施

促进民

族交融

迁都洛阳

前秦衰败

北魏统一

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史