晋教版七上地理 1.1认识地球面貌 教案

文档属性

| 名称 | 晋教版七上地理 1.1认识地球面貌 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 晋教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-26 10:02:55 | ||

图片预览

文档简介

课 题

1.1认识地球面貌

《地球的模型》教学设计

年级科目

七年级地理

课 时

三维目标

一、知识与技能

1.知道地球仪的组成。

2.知道经线、纬线、经度、纬度的概念。

3.掌握经纬度的划分方法。

二、过程与方法

1.通过绘制经纬线图,掌握经纬线的特点。

2.通过标注经纬度,总结出经纬度变化的规律,培养识图、读图、绘图的能力。

三、情感态度和价值观

通过经纬线和经纬度的学习,提高学习地理的兴趣,激发学生的求知欲望。

教学重点

1.经线和纬线的概念及特点。

2.经度和纬度的划分及判读。

教学难点

1.经线和纬线的概念及特点。

2.经度和纬度的划分及判读。

学习者特征分析

刚升入初中的学生,对新的学段充满好奇和新鲜感,对地球的形状、大小、运动及产生的地理现象充满神秘感,他们急切地想知道其中的奥秘,这非常有利于调动学生的学习兴趣和积极性,教学时我们可以很好的利用学生的这一心理特点。

教学方法和手段

自学法 比较法 演示法 合作探究法

教

学

过

程

导入新课

上节课我们初步认识了地球的面貌,知道了它是一个两极稍扁,赤道略鼓的椭球体,大家想不想继续认识我们的地球呢?(学生回答)。为了更好的学习地球,科学家按照一定的比例将地球缩小,制作了地球的模型——地球仪。这节课,我们就走进地球仪,认识地球。

讲授新课

一、【自主学习】(这是最自信的,也是最能证明自己能力的环节,要多表现哦!)

师:请同学们阅读教材P4,自学完成导学案上关于地球仪的组成的问题。

1.地球仪是由 、 、 三部分组成的。

2.什么叫地轴?

3.什么叫北极、南极?

生:认真完成导学案,举手回答。

师生互动:再述地球仪的组成。

过渡:请同学们抬头看老师手中的地球仪,仔细观察,你都看到了什么?

生:自由发表自己的看法(陆地、海洋、国家、山脉,线……)。

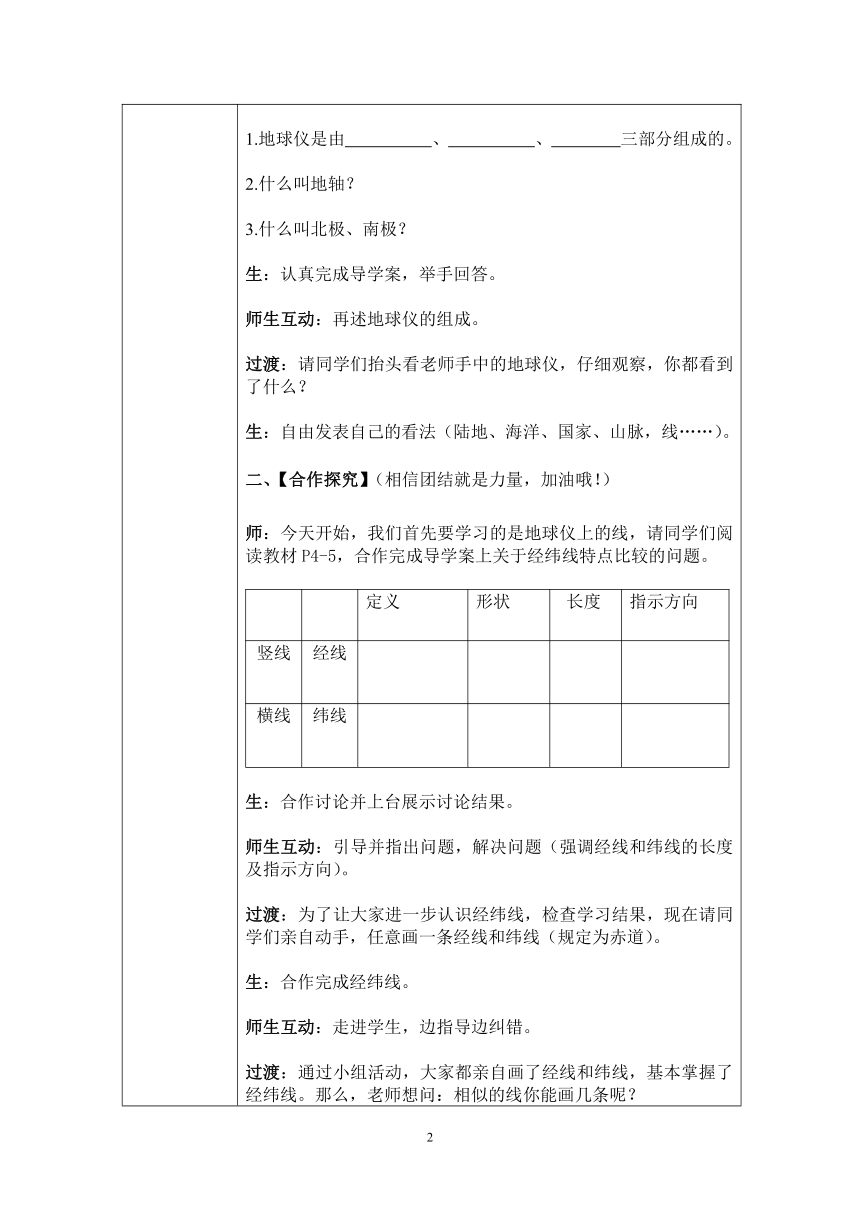

二、【合作探究】(相信团结就是力量,加油哦!)

师:今天开始,我们首先要学习的是地球仪上的线,请同学们阅读教材P4-5,合作完成导学案上关于经纬线特点比较的问题。

定义

形状

长度

指示方向

竖线

经线

横线

纬线

生:合作讨论并上台展示讨论结果。

师生互动:引导并指出问题,解决问题(强调经线和纬线的长度及指示方向)。

过渡:为了让大家进一步认识经纬线,检查学习结果,现在请同学们亲自动手,任意画一条经线和纬线(规定为赤道)。

生:合作完成经纬线。

师生互动:走进学生,边指导边纠错。

过渡:通过小组活动,大家都亲自画了经线和纬线,基本掌握了经纬线。那么,老师想问:相似的线你能画几条呢?

生:自由回答。

师:对于无数条经纬线,我们该如何区分呢?请学生阅读教材P5-6,合作完成导学案关于经纬度的划分。

1.经度:

起始线 :

划分方法:

度数表示方法:

2.纬度:

起始线 :

划分方法:

度数表示方法:

生:展示讨论结果(小组代表回答)。

师生互动:指导并总结正确答案。

过渡:接下来,我们继续来实际操作一下,以便大家更好的掌握经纬度的划分。假如刚才的经线定为0°,请大家按要求画出

30°N 30°S (第1、2小组完成)

60°N 60°S (第3、4小组完成)

20°W 160°E (第5、6小组完成)

90°N 90°S 180° (第7、8小组完成)

师生互动:走进学生,观察学生的动手操作能力,并指导学生。

师:总结本课所学知识。

师:我们本节课的内容就已经学完了,那大家学的怎么样呢?现在请大家完成导学案上的反馈练习。

写出下面各点的纬度

A 10° 60°

0° B 40°

10° 20°

15°

30°

C 45°

写出下列各点的经度

A B

30°20°10°0° 10° 0° 10°20°

C D

100°110 120°130° 90° 80° 70°60°

生:独立完成练习并说明作答理由。

课堂小结

1、1 认识地球面貌——地球的模型

一、地球仪的组成: 球体 地轴 支架

二、 地球仪上的线 经线 经度:东经(E)西经(W)

纬线 纬度:北纬(N)南纬(S)

课后作业布置

查资料找出阳泉市的经纬度。

教后反思

本节课上完后,教学效果与备课的理念基本一致,经过总结,有以下几个亮点:

1、教学过程中,目标明确、构架鲜明、条理清晰,教学效果与提出的目标基本吻合。。

2、内容整合精当:容量适中,以地球仪上的经纬线为重点展开自主学习和合作学习,对重难点的把握比较合理。

3、教学方法精巧:多种方法相结合,如读图、画图、且多次训练,引导学生自学,讨论,学会学习。

4、教学主题提炼精练:符合新课标的要求,培养学生学习终身有用的地理,以探究的方式师生共同完成经纬线的判读,使重点知识当堂能掌握。

5、学以致用:通过经纬线的学习,学生通过查找资料能得出阳泉所处的经纬度,从而得知阳泉相关方面的一些知识,更好的从地理学角度了解阳泉。

也有以下几个需改进的:

1、课堂上还需引导学生复习巩固,加深对知识的理解。

2、课堂上答疑解难的时间还有些少,应多听听学生的不明白之处,而后给出讲解。

在今后的教学中,我会继续钻研课标,备好教材,备好学生,与时俱进,相信会做的更好。

1.1认识地球面貌

《地球的模型》教学设计

年级科目

七年级地理

课 时

三维目标

一、知识与技能

1.知道地球仪的组成。

2.知道经线、纬线、经度、纬度的概念。

3.掌握经纬度的划分方法。

二、过程与方法

1.通过绘制经纬线图,掌握经纬线的特点。

2.通过标注经纬度,总结出经纬度变化的规律,培养识图、读图、绘图的能力。

三、情感态度和价值观

通过经纬线和经纬度的学习,提高学习地理的兴趣,激发学生的求知欲望。

教学重点

1.经线和纬线的概念及特点。

2.经度和纬度的划分及判读。

教学难点

1.经线和纬线的概念及特点。

2.经度和纬度的划分及判读。

学习者特征分析

刚升入初中的学生,对新的学段充满好奇和新鲜感,对地球的形状、大小、运动及产生的地理现象充满神秘感,他们急切地想知道其中的奥秘,这非常有利于调动学生的学习兴趣和积极性,教学时我们可以很好的利用学生的这一心理特点。

教学方法和手段

自学法 比较法 演示法 合作探究法

教

学

过

程

导入新课

上节课我们初步认识了地球的面貌,知道了它是一个两极稍扁,赤道略鼓的椭球体,大家想不想继续认识我们的地球呢?(学生回答)。为了更好的学习地球,科学家按照一定的比例将地球缩小,制作了地球的模型——地球仪。这节课,我们就走进地球仪,认识地球。

讲授新课

一、【自主学习】(这是最自信的,也是最能证明自己能力的环节,要多表现哦!)

师:请同学们阅读教材P4,自学完成导学案上关于地球仪的组成的问题。

1.地球仪是由 、 、 三部分组成的。

2.什么叫地轴?

3.什么叫北极、南极?

生:认真完成导学案,举手回答。

师生互动:再述地球仪的组成。

过渡:请同学们抬头看老师手中的地球仪,仔细观察,你都看到了什么?

生:自由发表自己的看法(陆地、海洋、国家、山脉,线……)。

二、【合作探究】(相信团结就是力量,加油哦!)

师:今天开始,我们首先要学习的是地球仪上的线,请同学们阅读教材P4-5,合作完成导学案上关于经纬线特点比较的问题。

定义

形状

长度

指示方向

竖线

经线

横线

纬线

生:合作讨论并上台展示讨论结果。

师生互动:引导并指出问题,解决问题(强调经线和纬线的长度及指示方向)。

过渡:为了让大家进一步认识经纬线,检查学习结果,现在请同学们亲自动手,任意画一条经线和纬线(规定为赤道)。

生:合作完成经纬线。

师生互动:走进学生,边指导边纠错。

过渡:通过小组活动,大家都亲自画了经线和纬线,基本掌握了经纬线。那么,老师想问:相似的线你能画几条呢?

生:自由回答。

师:对于无数条经纬线,我们该如何区分呢?请学生阅读教材P5-6,合作完成导学案关于经纬度的划分。

1.经度:

起始线 :

划分方法:

度数表示方法:

2.纬度:

起始线 :

划分方法:

度数表示方法:

生:展示讨论结果(小组代表回答)。

师生互动:指导并总结正确答案。

过渡:接下来,我们继续来实际操作一下,以便大家更好的掌握经纬度的划分。假如刚才的经线定为0°,请大家按要求画出

30°N 30°S (第1、2小组完成)

60°N 60°S (第3、4小组完成)

20°W 160°E (第5、6小组完成)

90°N 90°S 180° (第7、8小组完成)

师生互动:走进学生,观察学生的动手操作能力,并指导学生。

师:总结本课所学知识。

师:我们本节课的内容就已经学完了,那大家学的怎么样呢?现在请大家完成导学案上的反馈练习。

写出下面各点的纬度

A 10° 60°

0° B 40°

10° 20°

15°

30°

C 45°

写出下列各点的经度

A B

30°20°10°0° 10° 0° 10°20°

C D

100°110 120°130° 90° 80° 70°60°

生:独立完成练习并说明作答理由。

课堂小结

1、1 认识地球面貌——地球的模型

一、地球仪的组成: 球体 地轴 支架

二、 地球仪上的线 经线 经度:东经(E)西经(W)

纬线 纬度:北纬(N)南纬(S)

课后作业布置

查资料找出阳泉市的经纬度。

教后反思

本节课上完后,教学效果与备课的理念基本一致,经过总结,有以下几个亮点:

1、教学过程中,目标明确、构架鲜明、条理清晰,教学效果与提出的目标基本吻合。。

2、内容整合精当:容量适中,以地球仪上的经纬线为重点展开自主学习和合作学习,对重难点的把握比较合理。

3、教学方法精巧:多种方法相结合,如读图、画图、且多次训练,引导学生自学,讨论,学会学习。

4、教学主题提炼精练:符合新课标的要求,培养学生学习终身有用的地理,以探究的方式师生共同完成经纬线的判读,使重点知识当堂能掌握。

5、学以致用:通过经纬线的学习,学生通过查找资料能得出阳泉所处的经纬度,从而得知阳泉相关方面的一些知识,更好的从地理学角度了解阳泉。

也有以下几个需改进的:

1、课堂上还需引导学生复习巩固,加深对知识的理解。

2、课堂上答疑解难的时间还有些少,应多听听学生的不明白之处,而后给出讲解。

在今后的教学中,我会继续钻研课标,备好教材,备好学生,与时俱进,相信会做的更好。