初中物理鲁教版(五四学制)八年级下册 - 7.2 液体压强 教案

文档属性

| 名称 | 初中物理鲁教版(五四学制)八年级下册 - 7.2 液体压强 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《液体压强》教学设计

一、教学目标:

1.知识与技能

(1)通过观察实验,认识到液体内部存在压强,液体对容器底部、侧壁都有压强。

(2)通过探究实验,了解液体压强的特点,知道液体压强的大小与液体深度和密度有关。会利用液体压强特点解释相关现象。

(3)会用液体压强公式分析问题并进行简单计算。

2.过程与方法:

(1)经历探究液体压强特点的实验过程,提高观察、分析、归纳等方面的探究能力。

(2)运用控制变量法探究影响液体压强的因素,在微小压强计的使用中提高动手操作能力。

3.情感态度价值观:

(1)在观察演示实验和参与探究液体压强特点的定性和定量实验过程中,树立合作意识,养成严谨求实的科学态度,体验科学探究的乐趣。

(2)密切联系实际的学习过程中,加强将所学液体压强知识应用于日常生活和社会的意识。

二、教学重难点

教学重点:掌握液体压强的特点。

教学难点:影响液体压强大小因素的探究过程。

三、教学资源:

(一)教师演示实验资源:两端开口的长容器(一端扎有橡皮膜)、侧壁开口的容器(开口扎有橡皮膜)、水

(二)学生分组实验资源:微小压强计、水、透明盛液桶、酒精、橡皮筋、底部扎孔的空瓶、侧壁扎孔的空瓶

四、课时安排:1课时

五、设计思路:

本节课按照新课程从生活走向物理,从物理走向社会教学理念设计,综合运用创设情境、问题引导、直观演示、合作探究等多种形式的教学方法,运用多媒体辅助,提高课堂效率,激发学生的学习兴趣和求知欲望,重视教师在探究过程中对学生的引导和启发,预设问题,力争让学生能够自主发现、合理探究,使其在整个探究过程中发挥主体作用,从“学会”到“会学”。

六、教学流程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境激趣导入 提问:压强的公式和单位。 利用多媒体展示“模拟帕斯卡裂桶实验”视频 学生观看屏幕播放的视频,产生强大的好奇心。 产生疑问:灌入管子的水的重力并不大,为什么能把木桶撑破? 旨在设疑,吸引学生的注意力,激发学生学习兴趣和探究欲望,引出课题。

讲 授 新 课 (一)液体压强的特点 教师演示实验:1.将水倒入一端用橡皮膜封闭的玻璃管中。 2.将水倒入侧壁用橡皮膜封闭的玻璃容器中。 问题:液体内部是否有压强? 综上实验,可总结得出什么结论? 学生观察实验现象,感受液体压强的存在。 思考问题,得出结论,运用已学知识,分析原因。 学生实验:(1)将底部扎孔的空瓶,底部朝下快速压入水中,至容器底,观察水柱喷射方向。(2)将底部扎孔的空瓶,底部朝上快速压入水中,至容器底,观察水柱喷射方向。(3)将侧壁扎孔的空瓶,压入水中较深处后不断旋转,观察水柱喷射方向。学生归纳总结得出结论。 教师实验演示,学生直观感受,利于学生形成形象思维,得出结论并能分析原因。 学生自己动手,感受液体内部压强的存在,得出结论。 加强学生分析总结能力。

问题:液体压强与什么因素有关? 猜想: 学生根据上面做的实验,交流讨论,说出自己的猜想。 根据自己观察的现象做出合理的猜想,形成发散思维。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

讲 授 新 课 (一)液体压强的特点 加油站:多媒体展示压强计,实物演示压强计的使用,讲解压强计的工作原理、注意事项。 学生仔细观察压强计,了解压强计的构造、作用、原理、注意事项。 形象直观演示、讲解压强计,利于后面实验中,学生对压强计的使用。

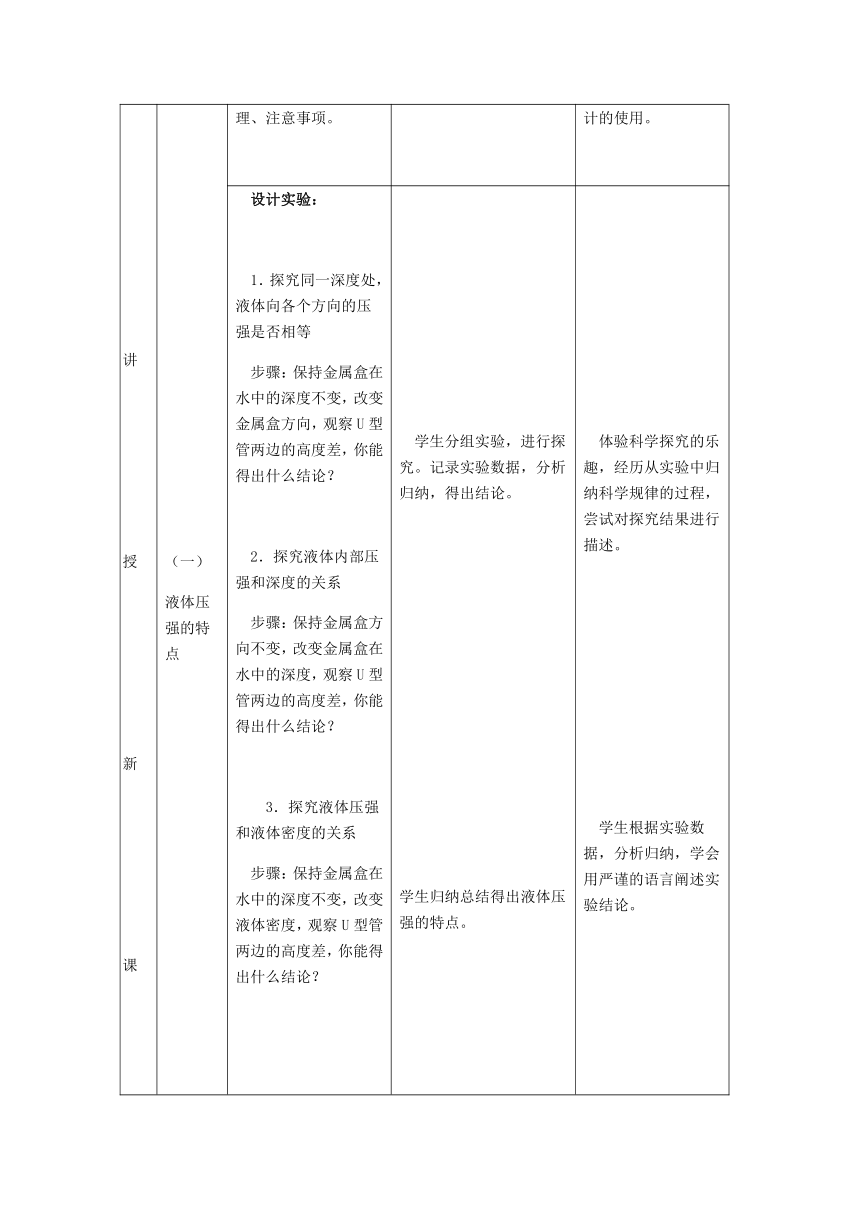

设计实验: 1.探究同一深度处,液体向各个方向的压强是否相等步骤:保持金属盒在水中的深度不变,改变金属盒方向,观察U型管两边的高度差,你能得出什么结论? 2.探究液体内部压强和深度的关系步骤:保持金属盒方向不变,改变金属盒在水中的深度,观察U型管两边的高度差,你能得出什么结论? 3.探究液体压强和液体密度的关系步骤:保持金属盒在水中的深度不变,改变液体密度,观察U型管两边的高度差,你能得出什么结论? 综上实验,你能总结出液体压强的特点? 学生分组实验,进行探究。记录实验数据,分析归纳,得出结论。 学生归纳总结得出液体压强的特点。 体验科学探究的乐趣,经历从实验中归纳科学规律的过程,尝试对探究结果进行描述。 学生根据实验数据,分析归纳,学会用严谨的语言阐述实验结论。 加强学生分析总结能力

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

讲 授 新 课 (一)液体压强的特点 学以致用:利用多媒体展示: 1、帕斯卡裂桶实验 2、三峡大坝为什么要设计成“下宽上窄”的形状? 3、被捕捞上岸的深海中的带鱼,你见过活的吗? 应用所学,积极思考。 解决问题,学以致用。 通过对实际生活中问题的解答,让学生感受到应用物理知识解决实际问题的成就感,体验“从生活走向物理,从物理走向社会”的愉悦。

(二)液体压强的大小 公式推导:思路:设想在液面下有一深度为h、截面积为s的液柱。计算这段液柱产生的压强,就能得到液体内部深度为h处的压强公式。液体内部压强公式:?说明:(1)公式适用的条件为:液体。(2)公式中各符号代表的物理量及其单位:p─压强─Pa;ρ─密度─kg/m3;g ─9.8N/kg;h─深度─m。(3)深度是指从自由液面到所研究点的竖直距离。 ???? 利用 “理想模型法”,引导学生进行推导。 用理论上的推导能进一步验证前面科学探究的正确性。推导过程中因为涉及到前面学过的较多的知识点,教师要帮助学生,适当指导。?

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

讲授新课 (二)液体压强的大小 多媒体屏幕显示: 找出图中a点的深度h。 牛刀小试出示例题,指导演练。 学生思考,找出各点深度。 运用所学液体压强公式进行计算。 进一步加深学生对深度h的理解。 巩固学生对公式的运用。

课堂小结 通过今天的学习,同学们有哪些收获?还有什么想探究的问题? 学生可以个别回答,或相互交流,在交流的基础上进行学习小结。 引导学生对学习的过程、知识和方法的总结,梳理所学知识,学会反思。

检测反馈 导学提纲上的“你学得怎么样” 学生认真做题 考察学生对本节课的知识掌握情况

布置作业 课后探究:探究液体压强与液体形状是否有关 增强学生的探究意识,锻炼学生的探究能力。