四年级上册数学教案-4.5 乘法分配律北师大版

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学教案-4.5 乘法分配律北师大版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-28 14:42:09 | ||

图片预览

文档简介

(

2

)

教学设计个人信息

姓名

单位

联系方式

设计者

张丽丽

上地实验小学

教学基本信息

课题

《乘法分配律》

学科

数学

学段

第二学段

年级

四年级上册

相关领域

数与代数

教材

书名:新世纪

出版社:

北师大出版社

1.指导思想与理论依据

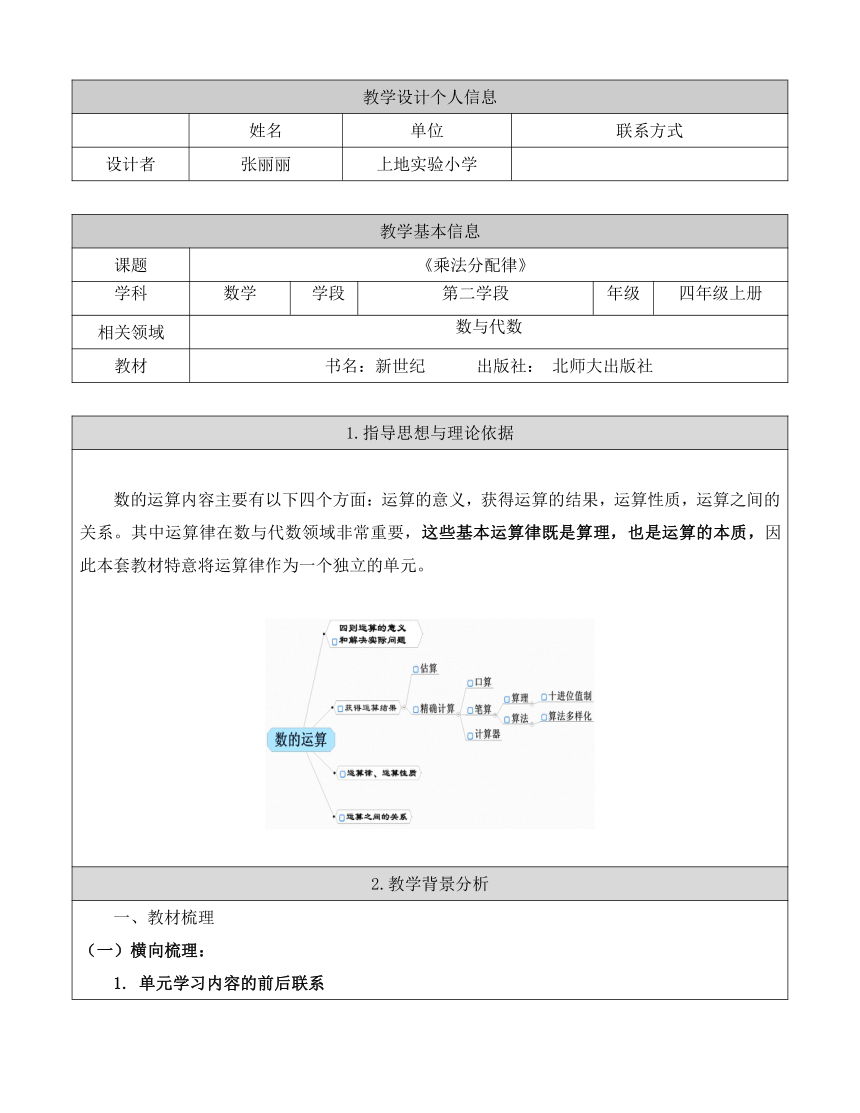

数的运算内容主要有以下四个方面:运算的意义,获得运算的结果,运算性质,运算之间的关系。其中运算律在数与代数领域非常重要,这些基本运算律既是算理,也是运算的本质,因此本套教材特意将运算律作为一个独立的单元。

2.教学背景分析

一、教材梳理

(一)横向梳理:

1.

单元学习内容的前后联系

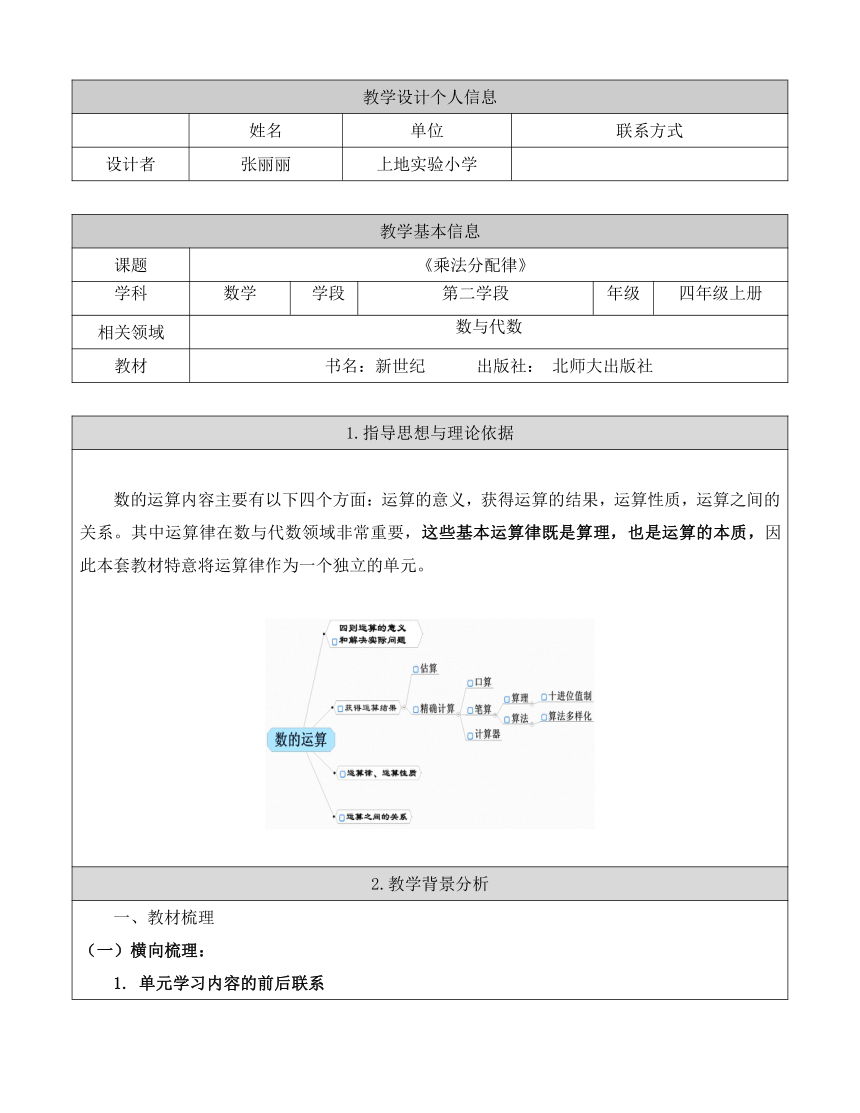

2.教材呈现方式

教材围绕乘法分配律精心设计了问题串来引导学生自己发现问题,提出问题,归纳和总结规律,积累合情推理的数学活动经验,提升思维能力。

①结合解决实际问题的过程,感受两种不同的列式计算方法___体会算法多样化;

②观察算式、发现乘法分配律总结概括___培养观察、推理能力;

③用字母表示乘法分配律___发展符号意识;

④结合已有经验,解释乘法分配律的正确性___树立模型思想。与前面的运算律的研究模式是一样的。

3.本节课的核心本质:

(1)重视学生个性发展的全过程让学生自主尝试

(2)

积累合情推理的数学活动经验

(3)理解乘法分配律的意义

,把握运算的本质(算式的等值变形)

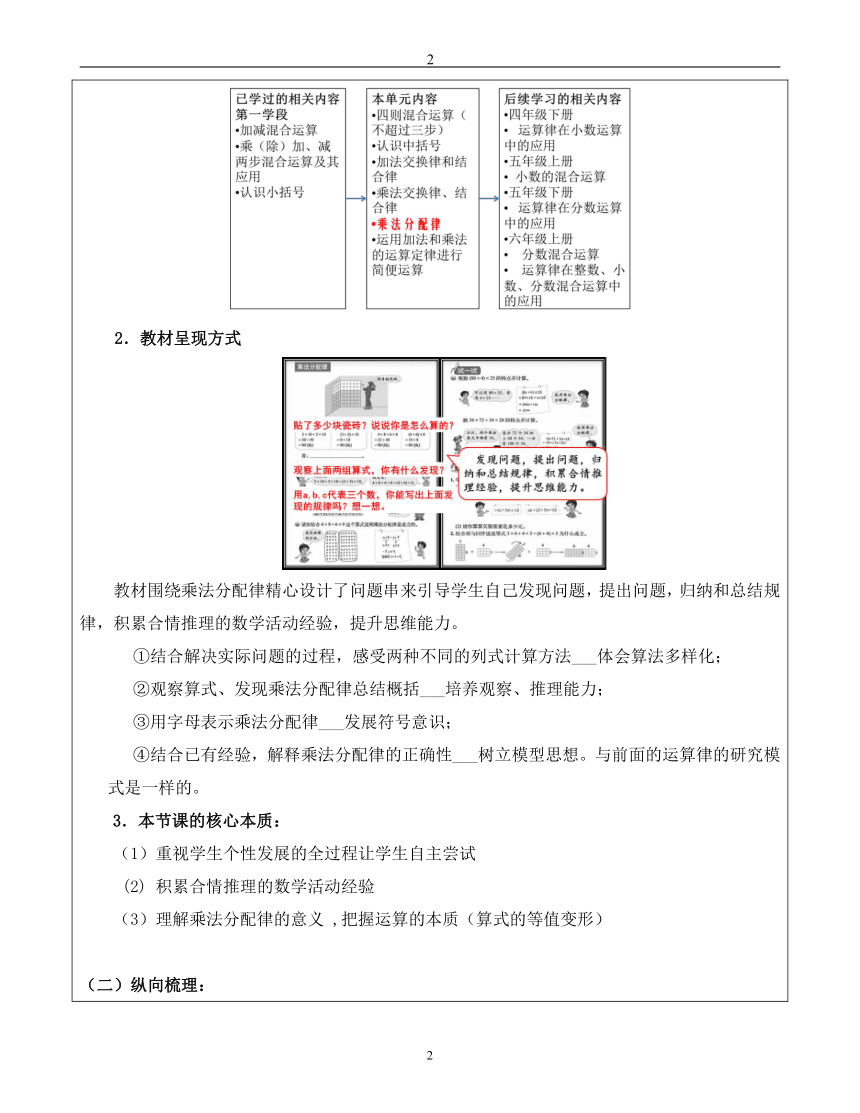

(二)纵向梳理:

三、我的思考:

1.改变学习方式——学生自主探究

将教材中的问题串进行整合,制成探究学案,放手让学生自主探究。

2.本节课对于学生来说,无论是知识经验、还是活动经验都有丰富的、感性的学习基础,因此这节课可以说是轻车熟路,只需要借助一个直观的模型顺水推舟,让学生经历发现问题——提出问题——归纳总结规律的全过程。关注数学思考,发展合情推理能力。积累合情推理经验,提升思维能力。

3.根据学生的认知特点,引导学生借用图形直观和生活的现实背景理解乘法分配律的意义。

二、学情分析

1.

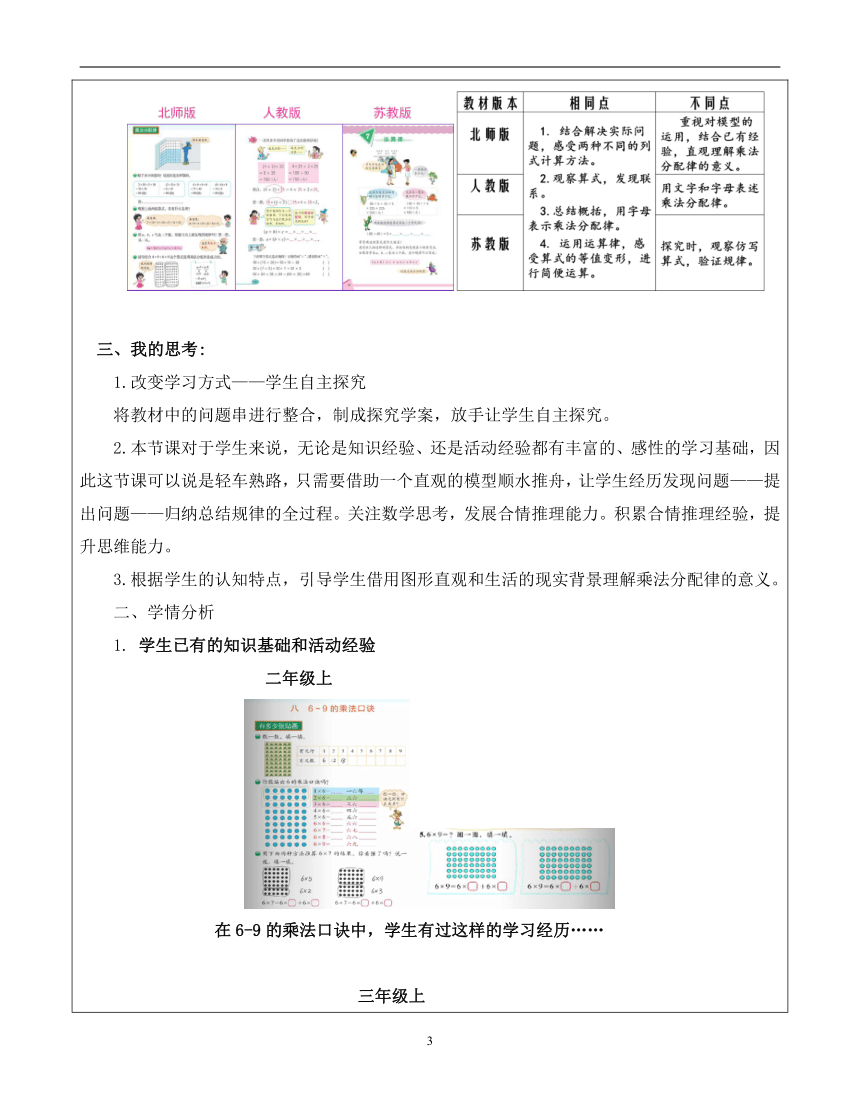

学生已有的知识基础和活动经验

二年级上

在6-9的乘法口诀中,学生有过这样的学习经历……

三年级上

在长方形周长公式的推导中,学生有过这样的学习经历……

在探究两位数乘法算理的学习中,学生有过这样的学习经历……

我的思考:乘法分配律的结构原理渗透在低年级整数加减和乘法运算中,为总结、归纳乘法分配律提供了最基本的知识原型。而“长方形的周长=(长+宽)×2=长×2

+宽×2”作为乘法分配律的知识原型,更是数形结合、简洁易记。

2.学生调研

调研班级:四(4)42人

调研目的:

学生对于“乘法分配律”的模型基础和知识基础;

学生面对教材问题的解决策略以及难点。

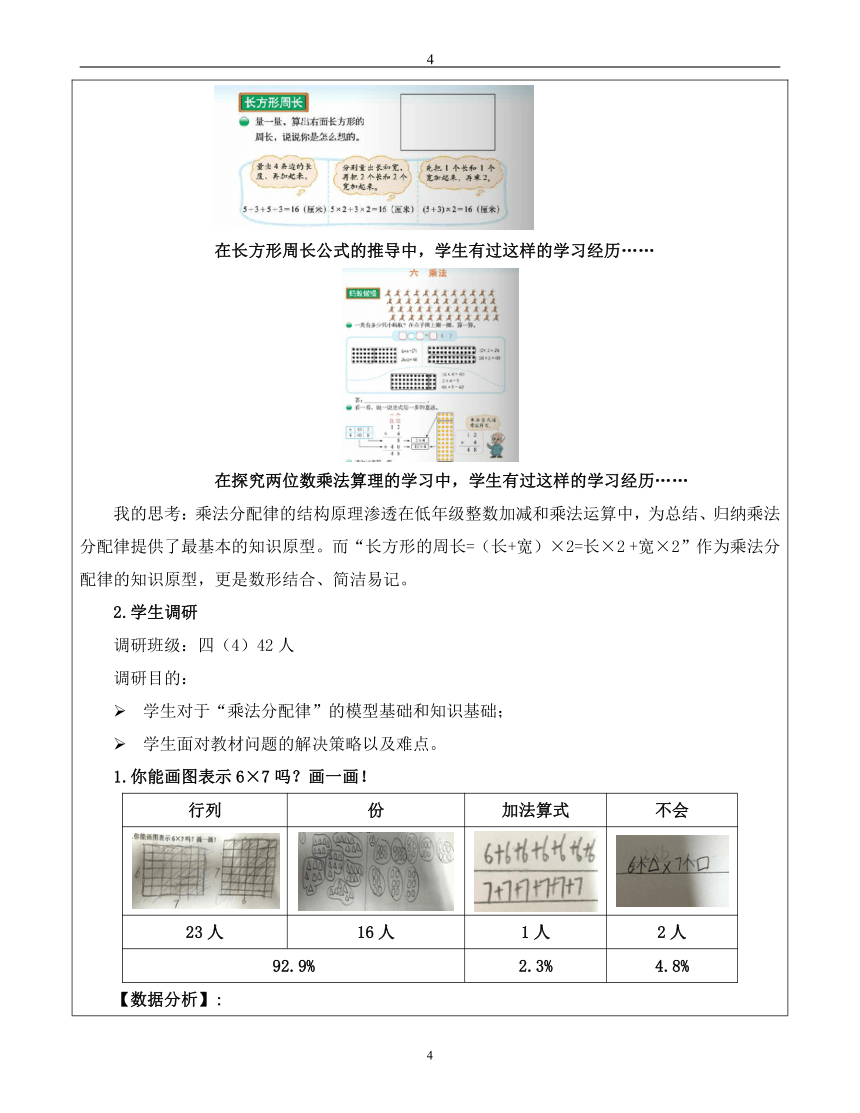

1.你能画图表示6×7吗?画一画!

行列份加法算式不会23人16人1人2人92.9%2.3%4.8%

【数据分析】:

其一,大部分学生头脑中有乘法模型,不管是二维的“行列”,还是一维的“份”,学生对乘法意义掌握的非常好!

其二,既然学生头脑中有那么清晰的乘法模型,我们在设计本节课时,可以以此作为“乘法分配律”的模型基础,从“形”入手,帮助学生理解、建构乘法分配律。

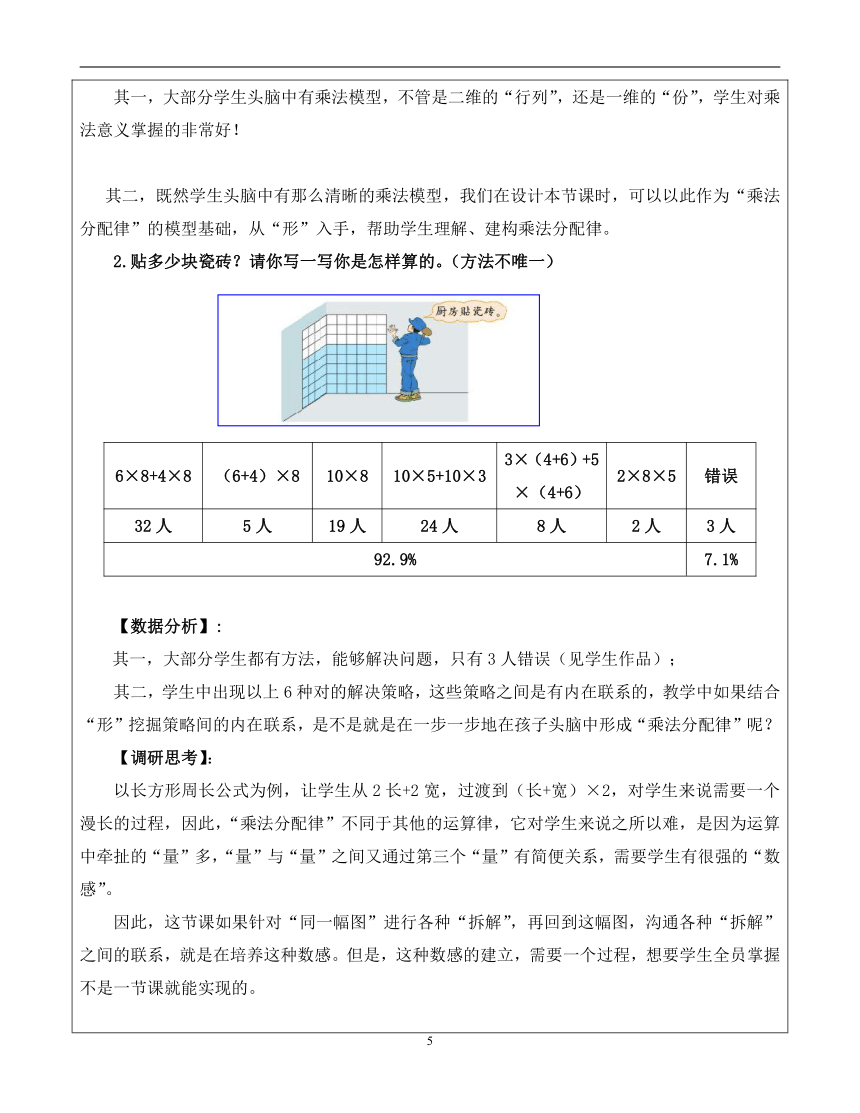

2.贴多少块瓷砖?请你写一写你是怎样算的。(方法不唯一)

6×8+4×8(6+4)×810×810×5+10×33×(4+6)+5×(4+6)2×8×5错误32人5人19人24人8人2人3人92.9%7.1%

【数据分析】:

其一,大部分学生都有方法,能够解决问题,只有3人错误(见学生作品);

其二,学生中出现以上6种对的解决策略,这些策略之间是有内在联系的,教学中如果结合“形”挖掘策略间的内在联系,是不是就是在一步一步地在孩子头脑中形成“乘法分配律”呢?

【调研思考】:

以长方形周长公式为例,让学生从2长+2宽,过渡到(长+宽)×2,对学生来说需要一个漫长的过程,因此,“乘法分配律”不同于其他的运算律,它对学生来说之所以难,是因为运算中牵扯的“量”多,“量”与“量”之间又通过第三个“量”有简便关系,需要学生有很强的“数感”。

因此,这节课如果针对“同一幅图”进行各种“拆解”,再回到这幅图,沟通各种“拆解”之间的联系,就是在培养这种数感。但是,这种数感的建立,需要一个过程,想要学生全员掌握不是一节课就能实现的。

3.你能画图解释9×4+6×9=9×10吗?

份数行列算式字母

13人14人3人1人64.3%9.5%73.8%

不能

11人26.2%

【数据分析】:

其一,大部分学生能够用乘法意义讲清算理,近三分之一的学生不能讲清算理,一小部分学生选择算式或代数式。

其二,课堂中应该设计这样一个教学环节在“正”推运算规律之后,让学生“反”过来用画图讲一讲“乘法分配律”,形成一个“正反”建构运算律模型的过程,从而加深运算律的理解。

【学生错题】

2.贴多少块瓷砖?请你写一写你是怎样算的。(方法不唯一)

3.教学目标(含重、难点)

教学目标:

1.

在解决问题过程中,渗透并感知乘法分配律的本质意义;

2.在多种解题方法的沟通联系中,逐渐建构并推理归纳乘法分配律;

3.通过自学探究学案,在题题独立思考——追忆发现——再思考的探索学习中,感受规律的形成,体验探究规律的乐趣。

教学重点:在解决问题过程中,渗透并感知乘法分配律的本质意义。

教学难点:在多种解题方法的沟通联系中,逐渐建构并推理归纳乘法分配律。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图:

教学过程:

一、出示完整学案,独立思考探究

1.工人叔叔在装修房屋贴瓷砖(如图),

这幅图你怎么看,能懂图的意思吗?

预设:左面墙和右面墙;

白色和蓝色两种瓷砖;

整面墙是一个大长方形。

(板书:左面和右面、白色和蓝色、整体)

2.一共要贴多少块瓷砖,你打算怎么算?

要求:①画简图(标数据)怎么看就怎么画;

②列综合式,怎么画怎么列,简图和算式要一致;

③针对简图,你还可以怎样列不同的综合算式。

3.根据不同思维水平的学生,提供不同的学习单

(

学习单

2

——

自己画

简

图

)

(

学习单1——

给图

)

【设计目的】:将教材中的问题串进行整合,制成探究学案,放手让学生自主探究,提供足够的时间和空间去思考,进一步观察、分析、比较发现规律。

二、小组交流提纲:

1.你们小组求瓷砖的方法有多少种?都合理吗?

2.观察小组内列出的算式,这些方法之间有什么联系呢?说说你们各自有什么发现?

三、集体汇报,构建模型

(一)结合图和综合算式,沟通联系

1.解读算法

问题:从简图中,你能看懂是怎么看这幅图的吗?

结合图,说一说算式的意思。

2.解读联系

问题:这幅图,可以这样列式也可以这样列式,这两组综合算式有什么关系吗?

4×8+6×8

?(4+6)×8

3×10+5×10

?(3+5)×10

预设:相等(为什么相等,试着深度解读其中的奥秘吗?)

结合图:

举例:

小结:4个8+6个8=(4+6)个8

3个10+5个10=(3+5)个10

(二)发现算式特点,概括规律,出乘法分配律课题(图——算式)

1.大量等式和图,发现算式特点

问题:抛开图意,这面墙还可以怎么拆?(图略)

横拆:1个10+7个10=(1+7)个10

1×10+7×10=(1+7)×10

2个10+6个10=(1+7)个10

2×10+6×10=(1+7)×10

3个10+5个10=(1+7)个10

3×10+5×10=(1+7)×10

4个10+4个10=(1+7)个10

4×10+4×10=(1+7)×10

竖拆:1个8+9个8=(1+9)个8

1×8+9×8=(1+9)×8

2个8+8个8=(2+8)个8

2×8+8×8=(2+8)×8

3个8+7个8=(3+7)个8

3×8+7×8=(3+7)×8

4个8+6个8=(4+6)个8

4×8+6×8=(4+6)×8

5个8+5个8=(5+5)个8

5×8+5×8=(5+5)×8

(三)归纳提炼,字母表示

概括通式(如果这面墙这样的呢?)

(

a

)

(

b

)

(

c

)

a×c+b×c=(a+b)×c

a个c+b个c=(a+b)×c

揭示课题,感受乘法分配律的用途

问题:知道今天咱们研究的是什么吗?(出示课题:《乘法分配律》)那咱们研究乘法分配律有用吗?

结合图:这面墙不管拆成什么样,够能归结到整面墙8×10更能好算!

【设计目的】:学生根据图意解读关联的两个算式,数形结合感受等值变形的特点,初步发现规律。在反思左右两边为什么相等的过程中感受数学的严谨性。为学生感受分配律提供了现实背景,从中体会分配律的合理性,简便性。

四、勾起回忆,交流学习感受

1.问题:学到这,你们发现没有,其实乘法分配律这人有点似曾相识的感觉,你能在之前的学习中找到它的影子吗?

①乘法口诀;

②长方形周长公式;

③乘法竖式;

④生活实例。

2.乘法分配律在这节课之前都谁接触过?通过今天的学习你有什么想说的?(深度揭秘乘法分配律)

【设计目的】:通过找影子方式来表达乘法分配律加以内化,从数量关系变化的多次类比中感悟规律。为归纳出一般性的规律奠定基础。

5.学习效果评价设计

你能试着解决下面的问题吗?

6.教学设计特色说明与教学反思

此设计的亮点:

1.在教学中充分体现学生的主体地位,创设一个大的问题情境,让学生经历提出问题、发现问题的全过程。

2.让学生自主抽象、观察、仿写、解释和表达,经历初步发现、解释发现、归纳规律的学习活动,从而理解和掌握乘法分配律,积累合情推理的数学活动经验。

3.课堂三次引导学生对算式为什么可以画等号进行反思,第一次是抽象出等式时,第二次是仿写算式时,第三次是结合情境和图形直观解释规律时,注重了学生反思能力的培养。

4.找影子的环节孩子记忆深刻,在这数学周记中,孩子们这样描述了乘法分配律:

2

11

2

)

教学设计个人信息

姓名

单位

联系方式

设计者

张丽丽

上地实验小学

教学基本信息

课题

《乘法分配律》

学科

数学

学段

第二学段

年级

四年级上册

相关领域

数与代数

教材

书名:新世纪

出版社:

北师大出版社

1.指导思想与理论依据

数的运算内容主要有以下四个方面:运算的意义,获得运算的结果,运算性质,运算之间的关系。其中运算律在数与代数领域非常重要,这些基本运算律既是算理,也是运算的本质,因此本套教材特意将运算律作为一个独立的单元。

2.教学背景分析

一、教材梳理

(一)横向梳理:

1.

单元学习内容的前后联系

2.教材呈现方式

教材围绕乘法分配律精心设计了问题串来引导学生自己发现问题,提出问题,归纳和总结规律,积累合情推理的数学活动经验,提升思维能力。

①结合解决实际问题的过程,感受两种不同的列式计算方法___体会算法多样化;

②观察算式、发现乘法分配律总结概括___培养观察、推理能力;

③用字母表示乘法分配律___发展符号意识;

④结合已有经验,解释乘法分配律的正确性___树立模型思想。与前面的运算律的研究模式是一样的。

3.本节课的核心本质:

(1)重视学生个性发展的全过程让学生自主尝试

(2)

积累合情推理的数学活动经验

(3)理解乘法分配律的意义

,把握运算的本质(算式的等值变形)

(二)纵向梳理:

三、我的思考:

1.改变学习方式——学生自主探究

将教材中的问题串进行整合,制成探究学案,放手让学生自主探究。

2.本节课对于学生来说,无论是知识经验、还是活动经验都有丰富的、感性的学习基础,因此这节课可以说是轻车熟路,只需要借助一个直观的模型顺水推舟,让学生经历发现问题——提出问题——归纳总结规律的全过程。关注数学思考,发展合情推理能力。积累合情推理经验,提升思维能力。

3.根据学生的认知特点,引导学生借用图形直观和生活的现实背景理解乘法分配律的意义。

二、学情分析

1.

学生已有的知识基础和活动经验

二年级上

在6-9的乘法口诀中,学生有过这样的学习经历……

三年级上

在长方形周长公式的推导中,学生有过这样的学习经历……

在探究两位数乘法算理的学习中,学生有过这样的学习经历……

我的思考:乘法分配律的结构原理渗透在低年级整数加减和乘法运算中,为总结、归纳乘法分配律提供了最基本的知识原型。而“长方形的周长=(长+宽)×2=长×2

+宽×2”作为乘法分配律的知识原型,更是数形结合、简洁易记。

2.学生调研

调研班级:四(4)42人

调研目的:

学生对于“乘法分配律”的模型基础和知识基础;

学生面对教材问题的解决策略以及难点。

1.你能画图表示6×7吗?画一画!

行列份加法算式不会23人16人1人2人92.9%2.3%4.8%

【数据分析】:

其一,大部分学生头脑中有乘法模型,不管是二维的“行列”,还是一维的“份”,学生对乘法意义掌握的非常好!

其二,既然学生头脑中有那么清晰的乘法模型,我们在设计本节课时,可以以此作为“乘法分配律”的模型基础,从“形”入手,帮助学生理解、建构乘法分配律。

2.贴多少块瓷砖?请你写一写你是怎样算的。(方法不唯一)

6×8+4×8(6+4)×810×810×5+10×33×(4+6)+5×(4+6)2×8×5错误32人5人19人24人8人2人3人92.9%7.1%

【数据分析】:

其一,大部分学生都有方法,能够解决问题,只有3人错误(见学生作品);

其二,学生中出现以上6种对的解决策略,这些策略之间是有内在联系的,教学中如果结合“形”挖掘策略间的内在联系,是不是就是在一步一步地在孩子头脑中形成“乘法分配律”呢?

【调研思考】:

以长方形周长公式为例,让学生从2长+2宽,过渡到(长+宽)×2,对学生来说需要一个漫长的过程,因此,“乘法分配律”不同于其他的运算律,它对学生来说之所以难,是因为运算中牵扯的“量”多,“量”与“量”之间又通过第三个“量”有简便关系,需要学生有很强的“数感”。

因此,这节课如果针对“同一幅图”进行各种“拆解”,再回到这幅图,沟通各种“拆解”之间的联系,就是在培养这种数感。但是,这种数感的建立,需要一个过程,想要学生全员掌握不是一节课就能实现的。

3.你能画图解释9×4+6×9=9×10吗?

份数行列算式字母

13人14人3人1人64.3%9.5%73.8%

不能

11人26.2%

【数据分析】:

其一,大部分学生能够用乘法意义讲清算理,近三分之一的学生不能讲清算理,一小部分学生选择算式或代数式。

其二,课堂中应该设计这样一个教学环节在“正”推运算规律之后,让学生“反”过来用画图讲一讲“乘法分配律”,形成一个“正反”建构运算律模型的过程,从而加深运算律的理解。

【学生错题】

2.贴多少块瓷砖?请你写一写你是怎样算的。(方法不唯一)

3.教学目标(含重、难点)

教学目标:

1.

在解决问题过程中,渗透并感知乘法分配律的本质意义;

2.在多种解题方法的沟通联系中,逐渐建构并推理归纳乘法分配律;

3.通过自学探究学案,在题题独立思考——追忆发现——再思考的探索学习中,感受规律的形成,体验探究规律的乐趣。

教学重点:在解决问题过程中,渗透并感知乘法分配律的本质意义。

教学难点:在多种解题方法的沟通联系中,逐渐建构并推理归纳乘法分配律。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图:

教学过程:

一、出示完整学案,独立思考探究

1.工人叔叔在装修房屋贴瓷砖(如图),

这幅图你怎么看,能懂图的意思吗?

预设:左面墙和右面墙;

白色和蓝色两种瓷砖;

整面墙是一个大长方形。

(板书:左面和右面、白色和蓝色、整体)

2.一共要贴多少块瓷砖,你打算怎么算?

要求:①画简图(标数据)怎么看就怎么画;

②列综合式,怎么画怎么列,简图和算式要一致;

③针对简图,你还可以怎样列不同的综合算式。

3.根据不同思维水平的学生,提供不同的学习单

(

学习单

2

——

自己画

简

图

)

(

学习单1——

给图

)

【设计目的】:将教材中的问题串进行整合,制成探究学案,放手让学生自主探究,提供足够的时间和空间去思考,进一步观察、分析、比较发现规律。

二、小组交流提纲:

1.你们小组求瓷砖的方法有多少种?都合理吗?

2.观察小组内列出的算式,这些方法之间有什么联系呢?说说你们各自有什么发现?

三、集体汇报,构建模型

(一)结合图和综合算式,沟通联系

1.解读算法

问题:从简图中,你能看懂是怎么看这幅图的吗?

结合图,说一说算式的意思。

2.解读联系

问题:这幅图,可以这样列式也可以这样列式,这两组综合算式有什么关系吗?

4×8+6×8

?(4+6)×8

3×10+5×10

?(3+5)×10

预设:相等(为什么相等,试着深度解读其中的奥秘吗?)

结合图:

举例:

小结:4个8+6个8=(4+6)个8

3个10+5个10=(3+5)个10

(二)发现算式特点,概括规律,出乘法分配律课题(图——算式)

1.大量等式和图,发现算式特点

问题:抛开图意,这面墙还可以怎么拆?(图略)

横拆:1个10+7个10=(1+7)个10

1×10+7×10=(1+7)×10

2个10+6个10=(1+7)个10

2×10+6×10=(1+7)×10

3个10+5个10=(1+7)个10

3×10+5×10=(1+7)×10

4个10+4个10=(1+7)个10

4×10+4×10=(1+7)×10

竖拆:1个8+9个8=(1+9)个8

1×8+9×8=(1+9)×8

2个8+8个8=(2+8)个8

2×8+8×8=(2+8)×8

3个8+7个8=(3+7)个8

3×8+7×8=(3+7)×8

4个8+6个8=(4+6)个8

4×8+6×8=(4+6)×8

5个8+5个8=(5+5)个8

5×8+5×8=(5+5)×8

(三)归纳提炼,字母表示

概括通式(如果这面墙这样的呢?)

(

a

)

(

b

)

(

c

)

a×c+b×c=(a+b)×c

a个c+b个c=(a+b)×c

揭示课题,感受乘法分配律的用途

问题:知道今天咱们研究的是什么吗?(出示课题:《乘法分配律》)那咱们研究乘法分配律有用吗?

结合图:这面墙不管拆成什么样,够能归结到整面墙8×10更能好算!

【设计目的】:学生根据图意解读关联的两个算式,数形结合感受等值变形的特点,初步发现规律。在反思左右两边为什么相等的过程中感受数学的严谨性。为学生感受分配律提供了现实背景,从中体会分配律的合理性,简便性。

四、勾起回忆,交流学习感受

1.问题:学到这,你们发现没有,其实乘法分配律这人有点似曾相识的感觉,你能在之前的学习中找到它的影子吗?

①乘法口诀;

②长方形周长公式;

③乘法竖式;

④生活实例。

2.乘法分配律在这节课之前都谁接触过?通过今天的学习你有什么想说的?(深度揭秘乘法分配律)

【设计目的】:通过找影子方式来表达乘法分配律加以内化,从数量关系变化的多次类比中感悟规律。为归纳出一般性的规律奠定基础。

5.学习效果评价设计

你能试着解决下面的问题吗?

6.教学设计特色说明与教学反思

此设计的亮点:

1.在教学中充分体现学生的主体地位,创设一个大的问题情境,让学生经历提出问题、发现问题的全过程。

2.让学生自主抽象、观察、仿写、解释和表达,经历初步发现、解释发现、归纳规律的学习活动,从而理解和掌握乘法分配律,积累合情推理的数学活动经验。

3.课堂三次引导学生对算式为什么可以画等号进行反思,第一次是抽象出等式时,第二次是仿写算式时,第三次是结合情境和图形直观解释规律时,注重了学生反思能力的培养。

4.找影子的环节孩子记忆深刻,在这数学周记中,孩子们这样描述了乘法分配律:

2

11

同课章节目录

- 一 认识更大的数

- 1 数一数

- 2 认识更大的数

- 3 人口普查

- 4 国土面积

- 5 近似数

- 6 从结绳计数说起

- 二 线与角

- 1 线的认识

- 2 相交与垂直

- 3 平移与平行

- 4 旋转与角

- 5 角的度量(一)

- 6 角的度量(二)

- 三 乘法

- 1 卫星运行时间

- 2 有多少名观众

- 3 神奇的计算工具

- 4 有趣的算式

- 四 运算律

- 1 买文具

- 2 加法交换律和乘法交换律

- 3 加法结合律

- 4 乘法结合律

- 5 乘法分配律

- 五 方向与位置

- 1 去图书馆

- 2 确定位置

- 六 除法

- 1 买文具

- 2 参观花圃

- 3 秋游

- 4 商不变的规律

- 5 路程、时间与速度

- 七 生活中的负数

- 1 温度

- 2 正负数

- 数学好玩

- 1 滴水试验

- 2 编码

- 3 数图形的学问

- 八 可能性

- 1 不确定性

- 2 摸球游戏