仁爱湘教版九年级化学 3.1构成物质的微粒 教案

文档属性

| 名称 | 仁爱湘教版九年级化学 3.1构成物质的微粒 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 仁爱科普版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-29 15:30:06 | ||

图片预览

文档简介

第一课时

物质是由微粒构成的

【教材分析与学情分析】:

教材分析:本节内容是选自仁爱版九年级化学上册专题三《物质的构成》第一单元第一节的内容,教材主要内容为从微观的角度看物质,学习构成物质的微粒所具有的性质。在此之前,学生在前面两个专题的学习中,通过观察和探究身边的一些物质,产生了对化学的好奇心和进一步探究的欲望。专题三将帮助学生用微粒的观点去学习化学。通过观察、想象、类比等方法使学生初步理解化学现象的本质。但这一章节内容抽象,一些微观概念,学生往往较难理解,处理不当很容易形成教学难点。本节课是带领学生步入充满神奇色彩的微观世界的第一课时,对学生认识宏观物质的微观构成具有重要作用,也为进一步探究微粒的种类等后面三节的学习奠定基础。因此,本节内容在教材中起到承上启下的作用,是以后化学学习中不可缺少的部分,也是中考必考的内容。

学情分析:九年级学生已初步具备了一定的动手能力,观察问题、分析问题和解决问题的能力,对探索物质有着强烈的好奇心和求知欲,实验是激发他们学习兴趣的最好方法,通过实验,让学生充分发挥自身的潜能,去探究、交流和思考,完成对微粒特征的认识

【三维目标】:

1、知识与技能

(1)初步了解物质是由微粒构成的;

(2)了解微粒的基本特征;

(3)能用微粒的观点去解释生活中的某些现象。

2、过程与方法

(1)通过联系日常生活、实验演示的方法使学生掌握有关知识;

3、情感态度与价值观

培养学生从微观的角度学习物质的学习观,通过实验激发学生学习兴趣。培养学生勤于思考、勇于探索的科学精神和积极态度。

【教学重点】:建立物质是由微粒构成的学习观。了解微粒的基本特征。

【教学难点】:理解微粒特征的抽象性;运用微观的观点解释生活中的现象。

【教学方法】:实验探究法、类比法、多媒体教学

【课时】:1课时

【教学过程】:导入一:我们知道,世界是由物质组成,那么从微观的角度看,物质是由什么构成的呢

推进新课:将糖放入水中得到的糖水发生了什么变化?(分析:物理变化,没有新物质生成。)

提问:糖去哪儿了?(虽然看不见了糖,但是喝糖水时有糖的甜味,感觉到糖确实存在。)这些糖变成我们肉眼看不见、摸不着的、及其微小的微粒存在水中。

分析:科学技术的进步,证明物质是由分子、原子等构成的

多媒体:展示图片。

学生:阅读课本第52页。物质是由及其微小的、肉眼看不见的微粒构成的。

资料:一滴水(1ml水约20滴)中大约有1.67

×1021个水分子,如果每人每分钟数100个分子,那么一滴水中的水分子个数就需30亿人数1万年才能数完。而一个水分子的质量约为3×10-26Kg。

提问:物质是由微粒构成的,构成物质的微粒有什么特征?

回答:质量小,体积小。

过渡:物质是由极其微小的微粒构成,这些微粒是静止的还是不停的运动的

实验演示:实验1:20ml蒸馏水+2~3滴的酚酞试液(引导学生观察并描述实验现象)

现象:溶液为无色,无明显变化

结论:水不能使无色的酚酞试液变红。.

实验2:向实验1的溶液中滴加浓氨水

现象:溶液由无色变为红色。

结论:浓氨水使酚酞试液变红色。

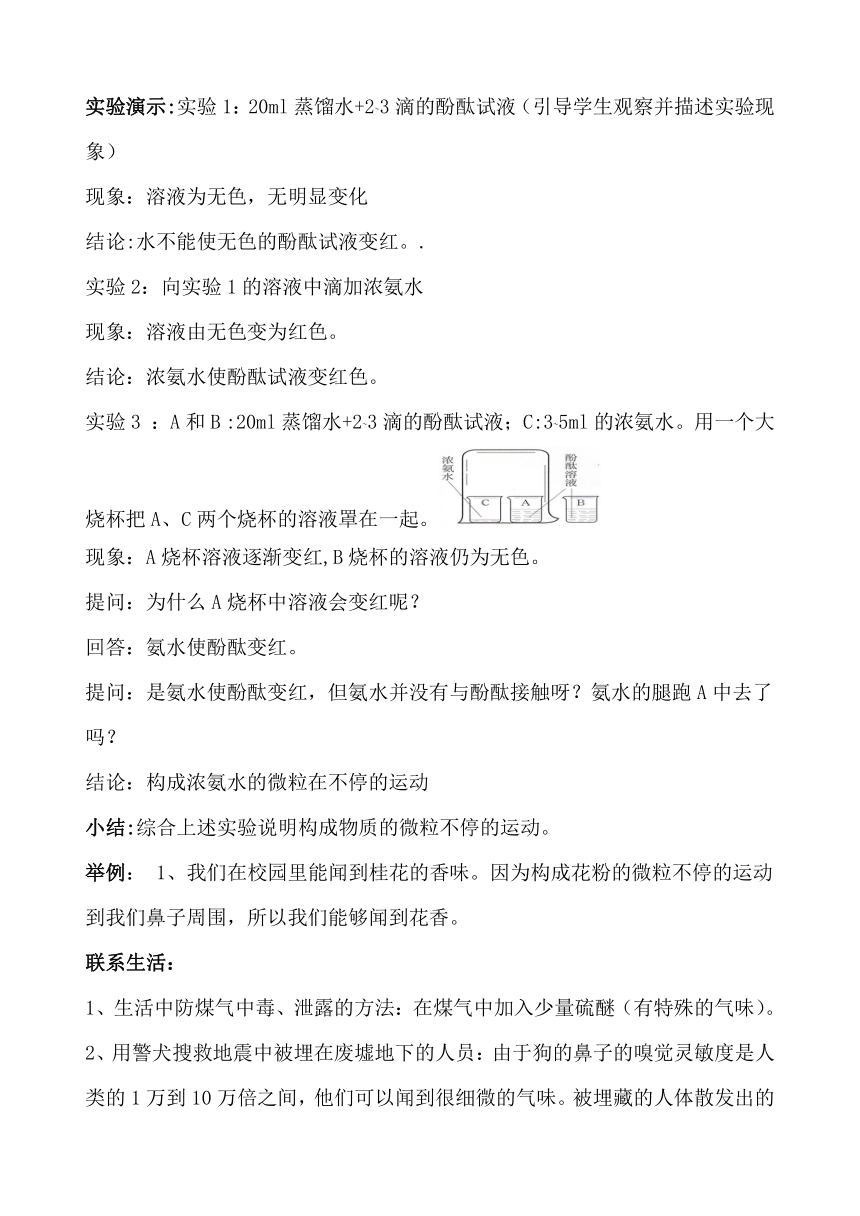

实验3

:A和B

:20ml蒸馏水+2~3滴的酚酞试液;C:3~5ml的浓氨水。用一个大烧杯把A、C两个烧杯的溶液罩在一起。

现象:A烧杯溶液逐渐变红,B烧杯的溶液仍为无色。

提问:为什么A烧杯中溶液会变红呢?

回答:氨水使酚酞变红。

提问:是氨水使酚酞变红,但氨水并没有与酚酞接触呀?氨水的腿跑A中去了吗?

结论:构成浓氨水的微粒在不停的运动

小结:综合上述实验说明构成物质的微粒不停的运动。

举例:

1、我们在校园里能闻到桂花的香味。因为构成花粉的微粒不停的运动到我们鼻子周围,所以我们能够闻到花香。

联系生活:

1、生活中防煤气中毒、泄露的方法:在煤气中加入少量硫醚(有特殊的气味)。

2、用警犬搜救地震中被埋在废墟地下的人员:由于狗的鼻子的嗅觉灵敏度是人类的1万到10万倍之间,他们可以闻到很细微的气味。被埋藏的人体散发出的气味分子游荡与空气中,才会被狗的鼻子捕捉到。

实验4:一杯热水、一杯冷水,同时放入质量相当的品红,不要搅拌,观察现象。

现象:热水中品红扩散较快。

结论:微粒运动的速率与温度有关:温度越高,微粒运动的速率越快。

提问:湿衣服为什么会变干?

分析:因为水分子不停的运动到空气中,离开了衣服,所以衣服会变干。

提问:为什么湿衣服在阳光下比在阴凉处要干得快?(说明温度越高,微粒运动的速率越快。)

实验演示5:水与酒精的混合实验

现象:10ml酒精+10ml的水混合后体积小于20ml。

提问:为什么体积变小呢?

类比启发:把分别装满石头颗粒与细沙的两个杯中的物质混合,通过类比想象,找到合理的解释。

结论:构成物质的微粒间有间隙。

提问:微粒间的间隙可以改变吗?

实验五:水和空气的压缩实验

现象:空气比水更容易压缩

结论:构成物质的微粒间有间隙。微粒间的间隙与物质的状态有关:气态>液态>固态,所以气体往往比液体、固体容易压缩。

联系生活:一个压邉但未破损的兵乓球,我们通常用开水烫,它又鼓起来,这是为什么?

分析:用开水烫时,温度升高,球内的微粒之间间隙增大,所以兵乓球又重新鼓起来。

小结:微粒间的间隙与温度有关,温度越高,间隙越大。

多媒体展示:物质状态的变化微观三维模拟动画。并从从微观的角度去解释物质三态的变化实质上是什么在改变?

回答:构成物质微粒间的间隙发生改变,微粒的大小与数目不发生改变。

学生练习:用微粒的观点去解释热胀冷缩的原理。

过渡:通常说的爆炸都是化学变化,有一种爆炸是物理变化。

分析:气球爆炸:温度越高,微粒间间隙增大导致.

【课堂练习】:

1、歌中唱到“好一朵美丽的茉莉花,满院花开香也香不过它”,这说明了(

)

A.微粒的很小

B.微粒在不停地运动

C.微粒之间有间隔

D.同种物质的微粒性质相同,不同种物质的微粒性质不同。

2、不能用微粒的性质解释的现象是(

)

A.酒精温度计能指示温度变化

B.酒香不怕巷子深

C.将二氧化碳降温加压变成干冰

D.大庆地区春天易发生沙尘暴

3、如图所示,在一个玻璃杯中放入约50ml水,向水中放入一大块糖块,在容器外壁沿液面画一条水平线,当糖块消失后,液面比水线

,(“高”“低”“相平”),这一现象说明了:

。

(1)糖水是纯净物还是混合物呢?

【课堂小结】:本节课主要学习构成物质微粒的有关知识。知道并了解构成物质的微粒性,可以用微粒的观点去解释生活中常见的现象。

【板书设计】

单元1

构成物质的微粒

1、物质是由微粒构成的

2、构成物质微粒的特征:

1、很小

2、不停的运动(与温度有关:温度越高,运动的速率越快。)

3、有间隙:与温度有关:温度越高,微粒间间隙越大;

与物质的状态有关:气>液>固。

【布置作业】

1、家庭小实验:花露水与水混合

实验用品:花露水瓶一个(瓶颈细长195ml)过期花露水约半瓶。

实验步骤:在空的瓶里到入约半瓶水,再慢慢到入约半瓶花露水至瓶口,用大拇指堵住瓶口倒置,重复几次。观察液面是否低于瓶口。想一想是什么原因?

2、请从微观的角度去解释下列现象:

(1)盛夏将自行车放在阳光下,车胎爆炸。

(2)为什么病人发烧时常用酒精降温呢。

物质是由微粒构成的

【教材分析与学情分析】:

教材分析:本节内容是选自仁爱版九年级化学上册专题三《物质的构成》第一单元第一节的内容,教材主要内容为从微观的角度看物质,学习构成物质的微粒所具有的性质。在此之前,学生在前面两个专题的学习中,通过观察和探究身边的一些物质,产生了对化学的好奇心和进一步探究的欲望。专题三将帮助学生用微粒的观点去学习化学。通过观察、想象、类比等方法使学生初步理解化学现象的本质。但这一章节内容抽象,一些微观概念,学生往往较难理解,处理不当很容易形成教学难点。本节课是带领学生步入充满神奇色彩的微观世界的第一课时,对学生认识宏观物质的微观构成具有重要作用,也为进一步探究微粒的种类等后面三节的学习奠定基础。因此,本节内容在教材中起到承上启下的作用,是以后化学学习中不可缺少的部分,也是中考必考的内容。

学情分析:九年级学生已初步具备了一定的动手能力,观察问题、分析问题和解决问题的能力,对探索物质有着强烈的好奇心和求知欲,实验是激发他们学习兴趣的最好方法,通过实验,让学生充分发挥自身的潜能,去探究、交流和思考,完成对微粒特征的认识

【三维目标】:

1、知识与技能

(1)初步了解物质是由微粒构成的;

(2)了解微粒的基本特征;

(3)能用微粒的观点去解释生活中的某些现象。

2、过程与方法

(1)通过联系日常生活、实验演示的方法使学生掌握有关知识;

3、情感态度与价值观

培养学生从微观的角度学习物质的学习观,通过实验激发学生学习兴趣。培养学生勤于思考、勇于探索的科学精神和积极态度。

【教学重点】:建立物质是由微粒构成的学习观。了解微粒的基本特征。

【教学难点】:理解微粒特征的抽象性;运用微观的观点解释生活中的现象。

【教学方法】:实验探究法、类比法、多媒体教学

【课时】:1课时

【教学过程】:导入一:我们知道,世界是由物质组成,那么从微观的角度看,物质是由什么构成的呢

推进新课:将糖放入水中得到的糖水发生了什么变化?(分析:物理变化,没有新物质生成。)

提问:糖去哪儿了?(虽然看不见了糖,但是喝糖水时有糖的甜味,感觉到糖确实存在。)这些糖变成我们肉眼看不见、摸不着的、及其微小的微粒存在水中。

分析:科学技术的进步,证明物质是由分子、原子等构成的

多媒体:展示图片。

学生:阅读课本第52页。物质是由及其微小的、肉眼看不见的微粒构成的。

资料:一滴水(1ml水约20滴)中大约有1.67

×1021个水分子,如果每人每分钟数100个分子,那么一滴水中的水分子个数就需30亿人数1万年才能数完。而一个水分子的质量约为3×10-26Kg。

提问:物质是由微粒构成的,构成物质的微粒有什么特征?

回答:质量小,体积小。

过渡:物质是由极其微小的微粒构成,这些微粒是静止的还是不停的运动的

实验演示:实验1:20ml蒸馏水+2~3滴的酚酞试液(引导学生观察并描述实验现象)

现象:溶液为无色,无明显变化

结论:水不能使无色的酚酞试液变红。.

实验2:向实验1的溶液中滴加浓氨水

现象:溶液由无色变为红色。

结论:浓氨水使酚酞试液变红色。

实验3

:A和B

:20ml蒸馏水+2~3滴的酚酞试液;C:3~5ml的浓氨水。用一个大烧杯把A、C两个烧杯的溶液罩在一起。

现象:A烧杯溶液逐渐变红,B烧杯的溶液仍为无色。

提问:为什么A烧杯中溶液会变红呢?

回答:氨水使酚酞变红。

提问:是氨水使酚酞变红,但氨水并没有与酚酞接触呀?氨水的腿跑A中去了吗?

结论:构成浓氨水的微粒在不停的运动

小结:综合上述实验说明构成物质的微粒不停的运动。

举例:

1、我们在校园里能闻到桂花的香味。因为构成花粉的微粒不停的运动到我们鼻子周围,所以我们能够闻到花香。

联系生活:

1、生活中防煤气中毒、泄露的方法:在煤气中加入少量硫醚(有特殊的气味)。

2、用警犬搜救地震中被埋在废墟地下的人员:由于狗的鼻子的嗅觉灵敏度是人类的1万到10万倍之间,他们可以闻到很细微的气味。被埋藏的人体散发出的气味分子游荡与空气中,才会被狗的鼻子捕捉到。

实验4:一杯热水、一杯冷水,同时放入质量相当的品红,不要搅拌,观察现象。

现象:热水中品红扩散较快。

结论:微粒运动的速率与温度有关:温度越高,微粒运动的速率越快。

提问:湿衣服为什么会变干?

分析:因为水分子不停的运动到空气中,离开了衣服,所以衣服会变干。

提问:为什么湿衣服在阳光下比在阴凉处要干得快?(说明温度越高,微粒运动的速率越快。)

实验演示5:水与酒精的混合实验

现象:10ml酒精+10ml的水混合后体积小于20ml。

提问:为什么体积变小呢?

类比启发:把分别装满石头颗粒与细沙的两个杯中的物质混合,通过类比想象,找到合理的解释。

结论:构成物质的微粒间有间隙。

提问:微粒间的间隙可以改变吗?

实验五:水和空气的压缩实验

现象:空气比水更容易压缩

结论:构成物质的微粒间有间隙。微粒间的间隙与物质的状态有关:气态>液态>固态,所以气体往往比液体、固体容易压缩。

联系生活:一个压邉但未破损的兵乓球,我们通常用开水烫,它又鼓起来,这是为什么?

分析:用开水烫时,温度升高,球内的微粒之间间隙增大,所以兵乓球又重新鼓起来。

小结:微粒间的间隙与温度有关,温度越高,间隙越大。

多媒体展示:物质状态的变化微观三维模拟动画。并从从微观的角度去解释物质三态的变化实质上是什么在改变?

回答:构成物质微粒间的间隙发生改变,微粒的大小与数目不发生改变。

学生练习:用微粒的观点去解释热胀冷缩的原理。

过渡:通常说的爆炸都是化学变化,有一种爆炸是物理变化。

分析:气球爆炸:温度越高,微粒间间隙增大导致.

【课堂练习】:

1、歌中唱到“好一朵美丽的茉莉花,满院花开香也香不过它”,这说明了(

)

A.微粒的很小

B.微粒在不停地运动

C.微粒之间有间隔

D.同种物质的微粒性质相同,不同种物质的微粒性质不同。

2、不能用微粒的性质解释的现象是(

)

A.酒精温度计能指示温度变化

B.酒香不怕巷子深

C.将二氧化碳降温加压变成干冰

D.大庆地区春天易发生沙尘暴

3、如图所示,在一个玻璃杯中放入约50ml水,向水中放入一大块糖块,在容器外壁沿液面画一条水平线,当糖块消失后,液面比水线

,(“高”“低”“相平”),这一现象说明了:

。

(1)糖水是纯净物还是混合物呢?

【课堂小结】:本节课主要学习构成物质微粒的有关知识。知道并了解构成物质的微粒性,可以用微粒的观点去解释生活中常见的现象。

【板书设计】

单元1

构成物质的微粒

1、物质是由微粒构成的

2、构成物质微粒的特征:

1、很小

2、不停的运动(与温度有关:温度越高,运动的速率越快。)

3、有间隙:与温度有关:温度越高,微粒间间隙越大;

与物质的状态有关:气>液>固。

【布置作业】

1、家庭小实验:花露水与水混合

实验用品:花露水瓶一个(瓶颈细长195ml)过期花露水约半瓶。

实验步骤:在空的瓶里到入约半瓶水,再慢慢到入约半瓶花露水至瓶口,用大拇指堵住瓶口倒置,重复几次。观察液面是否低于瓶口。想一想是什么原因?

2、请从微观的角度去解释下列现象:

(1)盛夏将自行车放在阳光下,车胎爆炸。

(2)为什么病人发烧时常用酒精降温呢。

同课章节目录

- 专题一 走进化学殿堂

- 单元1 化学使生活更美好

- 单元2 如何学习化学

- 专题二 空气和水

- 单元1 多组分的空气

- 单元2 氧气

- 单元3 自然界的水

- 专题三 物质的构成

- 单元1 构成物质的微粒

- 单元2 组成物质的元素

- 单元3 纯净物组成的表示方法

- 专题四 燃料与燃烧

- 单元1 燃烧与灭火

- 单元2 碳及其化合物

- 单元3 化石燃料的利用

- 专题五 化学变化及其表示

- 单元1 化学变化是有条件的

- 单元2 质量守恒定律

- 单元3 化学方程式

- 专题六 物质的溶解

- 单元1 物质的溶解过程

- 单元2 物质的溶解性

- 单元3 物质的溶解性的改变

- 学生实验

- 实验1 实验基本操作

- 实验2 氧气的实验室制取与性质

- 实验3 燃烧的条件

- 实验4 二氧化碳的实验室制取与性质

- 实验5 一定浓度溶液的配置