2回延安 课件(25张ppt)

图片预览

文档简介

课件25张PPT。回

延

安贺

敬

之教学目标

1.了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。

2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞手法。

3.使学生了解诗人热爱革命圣地延安、热爱革命事业和革命人民的思想感情。

教学重难点

1.让学生从朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。

2.引导学生掌握比兴、拟人、夸张、排比等修辞手法的运用。

第1课时一、情景导入

同学们,周末到了,当你踏上你离别多时的故土,看到那里的亲山、亲水、亲人,你会有什么样的感情呢?

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。贺敬之

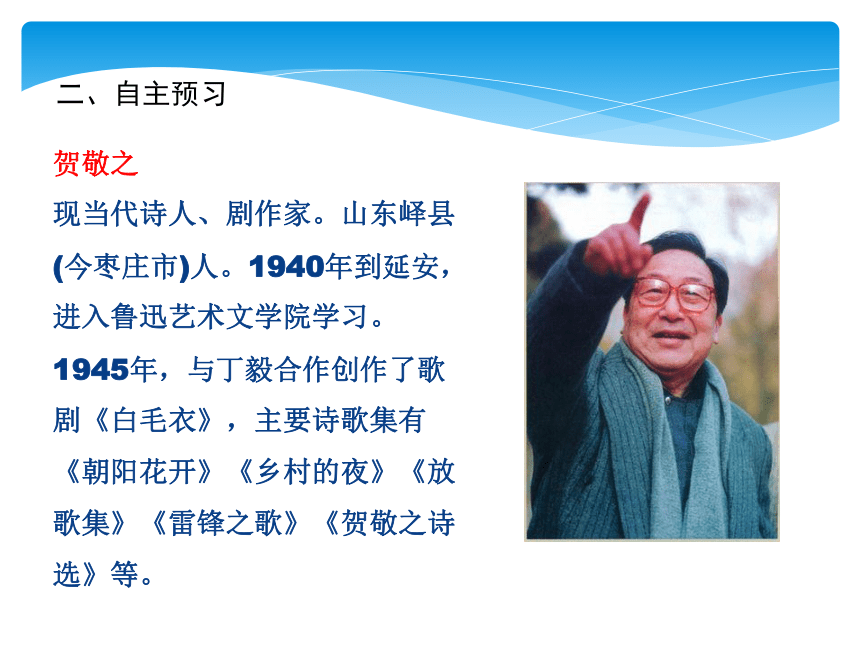

现当代诗人、剧作家。山东峄县(今枣庄市)人。1940年到延安,进入鲁迅艺术文学院学习。1945年,与丁毅合作创作了歌剧《白毛衣》,主要诗歌集有《朝阳花开》《乡村的夜》《放歌集》《雷锋之歌》《贺敬之诗选》等。二、自主预习2.语文知识

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。注意运用比兴手法,贴切、自然,(作用)增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。5.朗读诗歌,整体感知

诗人贺敬之曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安,当他回到延安的时候,他的思想感情有哪些变化。请大家各自快速朗读这首诗,用简洁的语言理清思路,概括作者的感情变化。

【交流点拨】第一部分:抒写久别重逢延安的感触。

第二部分:追忆当年延安的战斗生活。

第三部分:描绘会见亲人的热烈场景。

第四部分:描画延安城的崭新面貌。

第五部分:歌颂延安的光辉历史,展示继续革命的征程。三、合作探究

1.有感情的朗读全诗,思考诗人写作这首诗的感情线索是什么?

【交流点拨】全诗以诗人离别10年后重返延安的激动心情为线索。

2.诗的第一小节,是如何新颖地写出作者临近延安时难以抑制的激动心情的?

【交流点拨】作者离别延安已达10年之久,日日夜夜都想念她。现在回来看望她,正所谓“思乡近更切”越是接近,心情越是激动但作者却说:“心口呀莫要这么厉害地跳”,反衬出非同一般的兴奋心情。一开头便淋漓尽致地表现了要尽快看到延安的心情。进一步展示出作者心潮翻滚,思绪万千的内心世界。这是一种深沉的爱和眷念的表现。3.朗读诗歌的第一部分,想想第一部分中哪些动词使用最为形象传神,并分析其表达效果。

【交流点拨】一“抓”一“贴”逼真的动作,表现了诗人见到延安时的激动情景。而“双手搂定宝塔山”一个“搂”字,则写尽了作者对延安怀念之情。“唱”“笑”“招”更有拟人的色彩,渲染了欢乐的气氛。最后一个“扑”字,则更加洗炼,表达情意更加强烈、准确。板书设计

(1)回延安,激动满情怀。

(2)忆延安,圣地养育我。

(3)话延安,欢聚话今昔。

(4)看延安,旧貌换亲颜。

(5)祝延安,圣地大贡献。第2课时一、激情导入

(回延安)是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇、诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,我们可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不氓灭的真情。全诗除了真切的感情构成了诗的畅射源外,就是诗人对陕北风土人情的意象组合描写,它更增添了这首诗的生活气息和乡土美感,以及从朴实中流出来的民族音乐般的美。二、合作探究

(1)文本探究

1.朗读诗歌的第二部分思考:第二部分主要运用了什么修辞手法,有何表达作用?

【交流点拨】主要运用了比喻的修辞手法。“亲山亲水有亲人”这一比喻尤如看到家乡的山、水,家乡的人。一个“亲”字,突出了诗人与延安的亲密之情。而“羊羔羔吃奶眼望着妈”更是绝好的比喻,诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,眼望着妈妈。是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长。诗句活脱脱写出了延安热火朝天的大生产运动,而诗人正为能投身于其中倍感自豪。2.诗歌的第三部分是如何描绘诗人和亲人热烈欢聚的动人情景的?

【交流点拨】(1)写亲人欢聚的场面时,写烧热的炕、生起地上的木炭火,热上加热,选取有地方特色的物,既亲切、又真实写出延安人民争先恐后看望亲人的情景。(2)通过老、中、青三代人与诗人的对话,来表现诗人和亲人欢聚的动人情景。3.第四部分运用哪种修辞方法来描绘延安城秀丽如画的新面貌的?

【交流点拨】主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然纸上。此外还用了夸张和比喻修辞,表明自己游览延安新城的兴奋和喜悦。延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美之情溢于言表。4.第五部分诗人歌颂延安人民对中国革命的伟大贡献的同时又表达了自己内心怎样的愿望?

【交流点拨】这一部分诗艺术地概括中国人在中国共产党领导下,取得抗日战争和解放战争的伟大胜利,建立了新中国。热切期望英雄豪迈的延安人民在社会主义革命和社会主义建设中,永远站在最前列,表达了作者内心的愿望,革命战士继承革命传统,发扬延安精神,奋勇前进。5.在读全诗,总结归纳全诗的思想感情。

【交流点拨】本诗以信天游的形式从阔别十年的延安,看到延安巨大变化,激发了诗人无限兴奋和喜悦,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,对党对人民的无限热爱。 (二)品味语言

1.圈出你认为用的好的字词、句子并和大家讨论与分享其表达效果。

【交流点拨】示例:(1)如题目中的“回”,“回”意味着重新回到过去生活过的地方,容易使人联想到回家、回乡,重返自己的精神家园,拉近(突出/写出)了诗人和延安的密切关系。

(2)开头第一部分中“莫要”,表现出心脏的剧烈跳动;“莫把”表现出急欲望见延安的心情;抒发了急欲回到延安、行近延安万分激动的感情。

(3)又如第一部分,选用了一连串的动词,“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。2.诗中运用到了哪些修辞手法,小组合作分析其中的表达效果。

【交流点拨】示例:(1)“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招”,运用了拟人的修辞手法,“唱”“笑”“把手招”,表现出河流、村庄、旗帜也都热情欢迎诗人等人的到来,体现了诗人故地重回的无限喜悦感情。

(2)比兴。如:第二部分中运用比兴方法、排比修辞方法描写当年延安生活。“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人”:兴中兼比,以“树梢”“树枝”“树根根”的一体关系,引起并喻写出自己和延安山水、延安人民密不可分的关系。“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”:兴中兼比,以“羊羔羔”吃“妈”的奶长大,引起并喻写出延安人民对自己的养育之恩。“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”:兴中兼比,以大生产运动中“东山”、“西山”的茂盛庄稼,引起并喻写出自己投身其中锻炼、学习。

(3)排比。以上这三个兴中兼比的诗节,又构成排比的形式,逐节递进地表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。 (三)写作借鉴

1.强烈的思想感情。诗贵在有激情。诗人自始至终把握住了对母亲延安的感情来倾吐自己的激情。在抒情方式上,既有直接倾吐,又有间接抒情。既酣畅淋漓,又生动形象,具有很强的感染力。

2.夸张手法的运用。如:“双手接定宝塔山”“满窑里围得不透风”等等,这样写淋漓尽致地表达出诗人热爱延安、热爱延安亲人的思想感情以及延安人民热烈欢迎诗人的真挚情景。3.富于变化的句与句之间的关系。

①比兴关系:所谓“比,即比喻。古人说:比者,以彼物比此物也。”所谓“兴”,即起兴。古人说:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“信天游”每节的第一句常用“比”或“兴”,目的都是为了引出第二句的内容来。如“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”,这一切中,第一句是以“比”开头的,用羊羔吃奶比喻第二句战士的成长,目的是要说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

②并列关系:如“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”“一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风”。此处极言延安发展变化后的崭新面貌。

③顺承关系:如“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人……’”这一节前两句写老爷爷进门喘气的动作神态,后句写出老爷爷讲的话,上下句构成了顺承关系。三、迁移拓展

1.从这首诗中我们可以看出当时延安人民的什么特点?

【交流点拨】热情好客、不怕苦不怕累的革命精神。

2.在那个年月,为了革命信仰,为了建设新生活,在老一辈的革命者们的精神激励和影响下,延安人民经过自己的努力,生活不断的好起来,那么在今天,这种“延安精神”值得我们学习吗?

【交流点拨】以前生产力落后生活水平低下,“延安精神”值得我们学习,现在生活水平虽然提高了,但是“延安精神”仍然值得我们继承并且发扬下去。只有把“延安精神”发扬光大,我们的全面小康社会才能早一天实现。四、课堂小结

《回延安》是一首采用陕北民歌信天游的形式写成的激情澎湃的诗篇,诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,我们可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。

延

安贺

敬

之教学目标

1.了解“信天游”这种民歌形式,体会本诗的艺术特色。

2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞手法。

3.使学生了解诗人热爱革命圣地延安、热爱革命事业和革命人民的思想感情。

教学重难点

1.让学生从朗读中理解诗人对革命圣地延安的真挚、炽热的感情。

2.引导学生掌握比兴、拟人、夸张、排比等修辞手法的运用。

第1课时一、情景导入

同学们,周末到了,当你踏上你离别多时的故土,看到那里的亲山、亲水、亲人,你会有什么样的感情呢?

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页。从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方,延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安采用信天游的格式写下了这首诗《回延安》。今天,我们一起来学习贺敬之写的《回延安》,体会诗人对延安的思想感情。贺敬之

现当代诗人、剧作家。山东峄县(今枣庄市)人。1940年到延安,进入鲁迅艺术文学院学习。1945年,与丁毅合作创作了歌剧《白毛衣》,主要诗歌集有《朝阳花开》《乡村的夜》《放歌集》《雷锋之歌》《贺敬之诗选》等。二、自主预习2.语文知识

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。注意运用比兴手法,贴切、自然,(作用)增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。5.朗读诗歌,整体感知

诗人贺敬之曾经在延安生活和学习过五年,时隔10年后诗人重回到延安,当他回到延安的时候,他的思想感情有哪些变化。请大家各自快速朗读这首诗,用简洁的语言理清思路,概括作者的感情变化。

【交流点拨】第一部分:抒写久别重逢延安的感触。

第二部分:追忆当年延安的战斗生活。

第三部分:描绘会见亲人的热烈场景。

第四部分:描画延安城的崭新面貌。

第五部分:歌颂延安的光辉历史,展示继续革命的征程。三、合作探究

1.有感情的朗读全诗,思考诗人写作这首诗的感情线索是什么?

【交流点拨】全诗以诗人离别10年后重返延安的激动心情为线索。

2.诗的第一小节,是如何新颖地写出作者临近延安时难以抑制的激动心情的?

【交流点拨】作者离别延安已达10年之久,日日夜夜都想念她。现在回来看望她,正所谓“思乡近更切”越是接近,心情越是激动但作者却说:“心口呀莫要这么厉害地跳”,反衬出非同一般的兴奋心情。一开头便淋漓尽致地表现了要尽快看到延安的心情。进一步展示出作者心潮翻滚,思绪万千的内心世界。这是一种深沉的爱和眷念的表现。3.朗读诗歌的第一部分,想想第一部分中哪些动词使用最为形象传神,并分析其表达效果。

【交流点拨】一“抓”一“贴”逼真的动作,表现了诗人见到延安时的激动情景。而“双手搂定宝塔山”一个“搂”字,则写尽了作者对延安怀念之情。“唱”“笑”“招”更有拟人的色彩,渲染了欢乐的气氛。最后一个“扑”字,则更加洗炼,表达情意更加强烈、准确。板书设计

(1)回延安,激动满情怀。

(2)忆延安,圣地养育我。

(3)话延安,欢聚话今昔。

(4)看延安,旧貌换亲颜。

(5)祝延安,圣地大贡献。第2课时一、激情导入

(回延安)是一首采用民歌体形式写成的激情澎湃的诗篇、诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,我们可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不氓灭的真情。全诗除了真切的感情构成了诗的畅射源外,就是诗人对陕北风土人情的意象组合描写,它更增添了这首诗的生活气息和乡土美感,以及从朴实中流出来的民族音乐般的美。二、合作探究

(1)文本探究

1.朗读诗歌的第二部分思考:第二部分主要运用了什么修辞手法,有何表达作用?

【交流点拨】主要运用了比喻的修辞手法。“亲山亲水有亲人”这一比喻尤如看到家乡的山、水,家乡的人。一个“亲”字,突出了诗人与延安的亲密之情。而“羊羔羔吃奶眼望着妈”更是绝好的比喻,诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,眼望着妈妈。是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长。诗句活脱脱写出了延安热火朝天的大生产运动,而诗人正为能投身于其中倍感自豪。2.诗歌的第三部分是如何描绘诗人和亲人热烈欢聚的动人情景的?

【交流点拨】(1)写亲人欢聚的场面时,写烧热的炕、生起地上的木炭火,热上加热,选取有地方特色的物,既亲切、又真实写出延安人民争先恐后看望亲人的情景。(2)通过老、中、青三代人与诗人的对话,来表现诗人和亲人欢聚的动人情景。3.第四部分运用哪种修辞方法来描绘延安城秀丽如画的新面貌的?

【交流点拨】主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然纸上。此外还用了夸张和比喻修辞,表明自己游览延安新城的兴奋和喜悦。延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美之情溢于言表。4.第五部分诗人歌颂延安人民对中国革命的伟大贡献的同时又表达了自己内心怎样的愿望?

【交流点拨】这一部分诗艺术地概括中国人在中国共产党领导下,取得抗日战争和解放战争的伟大胜利,建立了新中国。热切期望英雄豪迈的延安人民在社会主义革命和社会主义建设中,永远站在最前列,表达了作者内心的愿望,革命战士继承革命传统,发扬延安精神,奋勇前进。5.在读全诗,总结归纳全诗的思想感情。

【交流点拨】本诗以信天游的形式从阔别十年的延安,看到延安巨大变化,激发了诗人无限兴奋和喜悦,抒发了对革命圣地延安的深切怀念,对党对人民的无限热爱。 (二)品味语言

1.圈出你认为用的好的字词、句子并和大家讨论与分享其表达效果。

【交流点拨】示例:(1)如题目中的“回”,“回”意味着重新回到过去生活过的地方,容易使人联想到回家、回乡,重返自己的精神家园,拉近(突出/写出)了诗人和延安的密切关系。

(2)开头第一部分中“莫要”,表现出心脏的剧烈跳动;“莫把”表现出急欲望见延安的心情;抒发了急欲回到延安、行近延安万分激动的感情。

(3)又如第一部分,选用了一连串的动词,“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。2.诗中运用到了哪些修辞手法,小组合作分析其中的表达效果。

【交流点拨】示例:(1)“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招”,运用了拟人的修辞手法,“唱”“笑”“把手招”,表现出河流、村庄、旗帜也都热情欢迎诗人等人的到来,体现了诗人故地重回的无限喜悦感情。

(2)比兴。如:第二部分中运用比兴方法、排比修辞方法描写当年延安生活。“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人”:兴中兼比,以“树梢”“树枝”“树根根”的一体关系,引起并喻写出自己和延安山水、延安人民密不可分的关系。“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”:兴中兼比,以“羊羔羔”吃“妈”的奶长大,引起并喻写出延安人民对自己的养育之恩。“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”:兴中兼比,以大生产运动中“东山”、“西山”的茂盛庄稼,引起并喻写出自己投身其中锻炼、学习。

(3)排比。以上这三个兴中兼比的诗节,又构成排比的形式,逐节递进地表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。 (三)写作借鉴

1.强烈的思想感情。诗贵在有激情。诗人自始至终把握住了对母亲延安的感情来倾吐自己的激情。在抒情方式上,既有直接倾吐,又有间接抒情。既酣畅淋漓,又生动形象,具有很强的感染力。

2.夸张手法的运用。如:“双手接定宝塔山”“满窑里围得不透风”等等,这样写淋漓尽致地表达出诗人热爱延安、热爱延安亲人的思想感情以及延安人民热烈欢迎诗人的真挚情景。3.富于变化的句与句之间的关系。

①比兴关系:所谓“比,即比喻。古人说:比者,以彼物比此物也。”所谓“兴”,即起兴。古人说:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”“信天游”每节的第一句常用“比”或“兴”,目的都是为了引出第二句的内容来。如“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”,这一切中,第一句是以“比”开头的,用羊羔吃奶比喻第二句战士的成长,目的是要说明延安母亲对延安儿女的养育之恩,同时也写出了延安儿女对延安母亲的眷恋之情。

②并列关系:如“一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹”“一盏盏电灯亮又明,一排排绿树迎春风”。此处极言延安发展变化后的崭新面貌。

③顺承关系:如“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人……’”这一节前两句写老爷爷进门喘气的动作神态,后句写出老爷爷讲的话,上下句构成了顺承关系。三、迁移拓展

1.从这首诗中我们可以看出当时延安人民的什么特点?

【交流点拨】热情好客、不怕苦不怕累的革命精神。

2.在那个年月,为了革命信仰,为了建设新生活,在老一辈的革命者们的精神激励和影响下,延安人民经过自己的努力,生活不断的好起来,那么在今天,这种“延安精神”值得我们学习吗?

【交流点拨】以前生产力落后生活水平低下,“延安精神”值得我们学习,现在生活水平虽然提高了,但是“延安精神”仍然值得我们继承并且发扬下去。只有把“延安精神”发扬光大,我们的全面小康社会才能早一天实现。四、课堂小结

《回延安》是一首采用陕北民歌信天游的形式写成的激情澎湃的诗篇,诗人以赤子之心歌颂了养育一代革命者的延安精神,从中,我们可以感受到诗人跳动着的脉搏——对“母亲”延安的那份永不泯灭的真情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读