四年级下册数学教案 加法交换律和结合律 苏教版(表格式)

文档属性

| 名称 | 四年级下册数学教案 加法交换律和结合律 苏教版(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-12-29 15:15:54 | ||

图片预览

文档简介

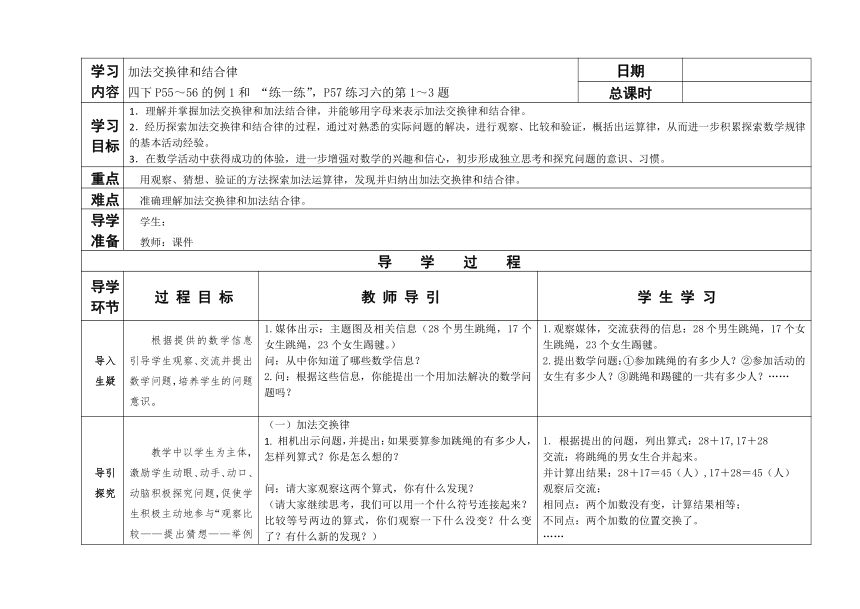

学习内容

加法交换律和结合律

四下P55~56的例1和 “练一练”,P57练习六的第1~3题

日期

总课时

学习目标

1.理解并掌握加法交换律和加法结合律,并能够用字母来表示加法交换律和结合律。

2.经历探索加法交换律和结合律的过程,通过对熟悉的实际问题的解决,进行观察、比较和验证,概括出运算律,从而进一步积累探索数学规律的基本活动经验。

3.在数学活动中获得成功的体验,进一步增强对数学的兴趣和信心,初步形成独立思考和探究问题的意识、习惯。

重点

用观察、猜想、验证的方法探索加法运算律,发现并归纳出加法交换律和结合律。

难点

准确理解加法交换律和加法结合律。

导学准备

学生:

教师:课件

导 学 过 程

导学

环节

过 程 目 标

教 师 导 引

学 生 学 习

导入

生疑

根据提供的数学信息引导学生观察、交流并提出数学问题,培养学生的问题意识。

1.媒体出示:主题图及相关信息(28个男生跳绳,17个女生跳绳,23个女生踢毽。)

问:从中你知道了哪些数学信息?

2.问:根据这些信息,你能提出一个用加法解决的数学问题吗?

观察媒体,交流获得的信息:28个男生跳绳,17个女生跳绳,23个女生踢毽。

提出数学问题:①参加跳绳的有多少人?②参加活动的女生有多少人?③跳绳和踢毽的一共有多少人?……

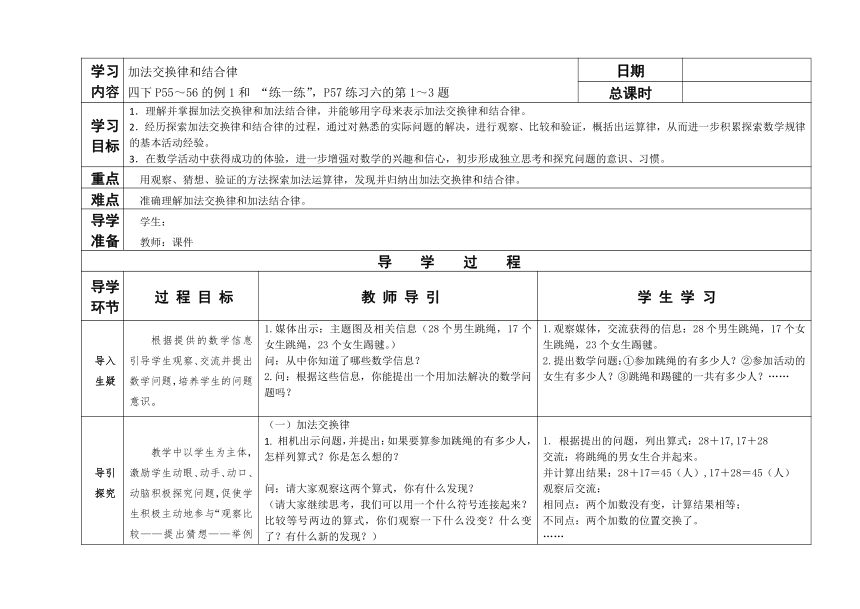

导引

探究

教学中以学生为主体,激励学生动眼、动手、动口、动脑积极探究问题,促使学生积极主动地参与“观察比较——提出猜想——举例验证——得出结论”这一数学学习全过程,积累相应在数学活动经验。

引导学生运用积累的经验探索“加法结合律”,在课堂上给学生充分的思考空间,通过的引导,让学生从思考中获得了快乐,从运用中得到了启示。

(一)加法交换律

1. 相机出示问题,并提出:如果要算参加跳绳的有多少人,怎样列算式?你是怎么想的?

问:请大家观察这两个算式,你有什么发现?

(请大家继续思考,我们可以用一个什么符号连接起来?比较等号两边的算式,你们观察一下什么没变?什么变了?有什么新的发现?)

2.问:根据28+17=17+28,你的猜想是什么?

(教师板书等式)

问:关于这个猜想,你有什么问题要问吗?

3.组织验证,师:是啊,怎么办呢?

教师导引:确实应该举例进行验证,并提示举的例子应该多样化。(适当板书等式)

指导建模,师:你能用自己喜欢的方法,将自己发现的这个规律表示出来吗? (适当板书学生的举例)

(在此基础上组织学生自主阅读教材)

4.揭示加法交换律的字母表达式,适当规范运算律的表述。并提出:等式中的字母可以表示哪些数?

(教师板书运算律字母表达式)

深化理解:加法交换律,交换了什么?不变的又是什么?

问:请大家想一想,你在什么时候用过加法交换律?

5.导引积累经验,问:请大家回顾一下,刚才我们是怎样探索加法结合律的?

(二)加法结合律

1. 参加跳绳和踢毽的一共有多少人?谁能列出综合算式?

问:谁来说说你是怎么想的?先算什么?

问:这两个算式之间有怎样的关系?你又有什么新的发现吗?

2.提问:这样的规律,是否在其他算式中也存在呢,你能用刚才的方法去验证与发现吗?

(教师适当板书学生的举例)

3.组织学生阅读教材。

(教师板书字母表达式,并适当规范表述。)

4.问:加法结合律中的“结合”是什么意思?

1. 根据提出的问题,列出算式:28+17,17+28

交流:将跳绳的男女生合并起来。

并计算出结果:28+17=45(人),17+28=45(人)

观察后交流:

相同点:两个加数没有变,计算结果相等;

不同点:两个加数的位置交换了。

……

2.交流:两个加数交换位置,计算结果相等。

提问:是不是其他的两个数相加也有这样的规律呢?

3.自主验证,可能有:①学生举例进行验证;②结合计算“参加活动的女生有多少人?”进行验证;③可能有学生觉得无需验证,肯定相等。……

自主举例,并与同桌交流,在全班反馈,发现没有反例,全都符合发现的规律。

尝试:用符号表示,用图表示,用字母表示……并与同桌交流,并在全班交流。

然后自主阅读教材,理解“加法交换律”。

4.进一步理解加法交换律:两个加数交换位置,和不变。(明确,这里的加数可以是任何数。)

交流、反馈,然后互相评价与补充。(体会:在进行笔算加法的验算时,用的就是加法交换律。)

5.交流并体会:总结探索规律的方法:观察比较——提出猜想——举例验证——得出结论

1.独立尝试,可能有:28+17+23或28+(17+23)

独立计算并交流。

通过交流、互相补充,发现:算式中的三个加数相同,位置也相同,但运算顺序不同,而计算结果相等。

2.举例验证,并尝试用字母来表示规律,然后全班反馈。

3.自主阅读教材,理解“加法结合律”。

4.通过交流,进一步深化理解运算律的含义。

导练

反思

通过不同类型、层次的练习,进一步加深对加法交换律和加法结合律意义的理解。

引导学生重温探索规律的过程,反思探索方法,进一步积累数学活动经验——探索规律的一般方法。

(一)基础练习

1.说一说。

(1)教材P56“练一练”

说说下面的等式各应用了什么运算律。

完成后:最后一题,只应用了加法结合律吗?

(2)教材P58 练习九第1题

同样重点组织交流最后一小题

2.试一试。

教材P58 练习九第2题

(二)综合练习

1.填一填

96+35=35+□

204+□=□+204

560+(160+40)=(560+□)+□

2.算一算、比一比

教材P58 练习九第3题

问:通过这一组的习题的计算,你想说什么吗?

(三)拓展练习

赛一赛

1+2+3+4+5+6+7+8+9=

(四)回顾过程,内化方法。

提出:同学们,今天我们主要研究了什么问题?你有什么收获? 回想一下我们的学习过程,发现加法交换律和结合律,我们经历了哪几个步骤?

(一)基础练习

1.计算。

互相说一说:每个等式符合什么运算律,以及判断的依据。

最后一个等式同时应用了加法交换律和结合律。

2.独立计算并验算,完成后说说验算的依据。

(二)综合练习

1.独立完成,并交流填写的想法与依据。

2.独立进行计算,然后将每组的上下两题进行比较,发现运算律可以使计算简便。

(三)拓展练习

独立计算,抢答后交流计算方法。

(四)回顾过程,内化方法。

先初步交流所学内容和收获,再回顾这个探索过程,明确经历了观察-猜想-验证-结论的主要过程。

板书

设计

运算律

加法交换律 加法结合律

28+17=17+28 28+17+23=28+(17+23)

23+17=17+23 1+2+3=1+(2+3)

123+8=8+123 135+36+4=135+(36+4)

…… ……

△+□=□+△ △+□+○=△+(□+○)

a+b=b+a a+b+c= a +(b +c)

导学

反思

允许跳跃 引导体验(如何面对学生的直觉思维)

【教学案例】

(学生列出两个加法算式后)

师:请你观察上面的两个算式和计算结果,你有什么想法吗?

生1:我发现两个加数的交换了一下位置,但是和相等。

师:是这样吗?那我们能否再写出几个这样的算式来呢?

生2(教师话音未落):不用举例也行,它们的和肯定是不变的。

师(沉默片刻后):是吗?难道不需要再举些例子了吗?

(绝大部分的学生附和着认为不需要举例了。)

……

【课后思考】

当有学生会提出:“不用举例也行!”我到底该怎么办?是不是应该“顺应”着学生的感觉,直接跳过“举例验证”的环节呢?是不是这样的课堂就是将学习的主动权交给了学生呢?是不是这样的教学就体现了灵动生成呢?是不是这样的“教”就是“顺学而教”了呢?……诸多问题值得自己静心反思。

【教学策略】

当学生在课堂上出现这种直觉思维时,我认为首先要保护学生的直觉思维,因为这样有利于培养学生的自信心。但同时要帮助学生的思维有序化,以便养成科学实验、科学推理的习惯与态度,这样也有利于学生积累数学活动经验。

直觉思维是对思维对象从整体上考察,它省去了一步一步分析推理的中间环节,而采取了“跳跃式”的形式,但是它却清晰的触及到事物的“本质”。它的想象是丰富的、发散的,对培养学生的创造能力极为有益。一个学生若能对某门学科有着敏锐的直觉,他(她)必将对这门学科充满着自信,相比其它的物质奖励和情感激励,这种自信更稳定、更持久。然而,直觉思维还有着偶然性与不可靠性的特点。对于学生来说,他们更关心规律的内容是什么。而对于教学而言,引导学生发现规律的过程比规律本身更重要、更有价值,因为它有利于发展学生科学推理的思维能力。

加法交换律和结合律

四下P55~56的例1和 “练一练”,P57练习六的第1~3题

日期

总课时

学习目标

1.理解并掌握加法交换律和加法结合律,并能够用字母来表示加法交换律和结合律。

2.经历探索加法交换律和结合律的过程,通过对熟悉的实际问题的解决,进行观察、比较和验证,概括出运算律,从而进一步积累探索数学规律的基本活动经验。

3.在数学活动中获得成功的体验,进一步增强对数学的兴趣和信心,初步形成独立思考和探究问题的意识、习惯。

重点

用观察、猜想、验证的方法探索加法运算律,发现并归纳出加法交换律和结合律。

难点

准确理解加法交换律和加法结合律。

导学准备

学生:

教师:课件

导 学 过 程

导学

环节

过 程 目 标

教 师 导 引

学 生 学 习

导入

生疑

根据提供的数学信息引导学生观察、交流并提出数学问题,培养学生的问题意识。

1.媒体出示:主题图及相关信息(28个男生跳绳,17个女生跳绳,23个女生踢毽。)

问:从中你知道了哪些数学信息?

2.问:根据这些信息,你能提出一个用加法解决的数学问题吗?

观察媒体,交流获得的信息:28个男生跳绳,17个女生跳绳,23个女生踢毽。

提出数学问题:①参加跳绳的有多少人?②参加活动的女生有多少人?③跳绳和踢毽的一共有多少人?……

导引

探究

教学中以学生为主体,激励学生动眼、动手、动口、动脑积极探究问题,促使学生积极主动地参与“观察比较——提出猜想——举例验证——得出结论”这一数学学习全过程,积累相应在数学活动经验。

引导学生运用积累的经验探索“加法结合律”,在课堂上给学生充分的思考空间,通过的引导,让学生从思考中获得了快乐,从运用中得到了启示。

(一)加法交换律

1. 相机出示问题,并提出:如果要算参加跳绳的有多少人,怎样列算式?你是怎么想的?

问:请大家观察这两个算式,你有什么发现?

(请大家继续思考,我们可以用一个什么符号连接起来?比较等号两边的算式,你们观察一下什么没变?什么变了?有什么新的发现?)

2.问:根据28+17=17+28,你的猜想是什么?

(教师板书等式)

问:关于这个猜想,你有什么问题要问吗?

3.组织验证,师:是啊,怎么办呢?

教师导引:确实应该举例进行验证,并提示举的例子应该多样化。(适当板书等式)

指导建模,师:你能用自己喜欢的方法,将自己发现的这个规律表示出来吗? (适当板书学生的举例)

(在此基础上组织学生自主阅读教材)

4.揭示加法交换律的字母表达式,适当规范运算律的表述。并提出:等式中的字母可以表示哪些数?

(教师板书运算律字母表达式)

深化理解:加法交换律,交换了什么?不变的又是什么?

问:请大家想一想,你在什么时候用过加法交换律?

5.导引积累经验,问:请大家回顾一下,刚才我们是怎样探索加法结合律的?

(二)加法结合律

1. 参加跳绳和踢毽的一共有多少人?谁能列出综合算式?

问:谁来说说你是怎么想的?先算什么?

问:这两个算式之间有怎样的关系?你又有什么新的发现吗?

2.提问:这样的规律,是否在其他算式中也存在呢,你能用刚才的方法去验证与发现吗?

(教师适当板书学生的举例)

3.组织学生阅读教材。

(教师板书字母表达式,并适当规范表述。)

4.问:加法结合律中的“结合”是什么意思?

1. 根据提出的问题,列出算式:28+17,17+28

交流:将跳绳的男女生合并起来。

并计算出结果:28+17=45(人),17+28=45(人)

观察后交流:

相同点:两个加数没有变,计算结果相等;

不同点:两个加数的位置交换了。

……

2.交流:两个加数交换位置,计算结果相等。

提问:是不是其他的两个数相加也有这样的规律呢?

3.自主验证,可能有:①学生举例进行验证;②结合计算“参加活动的女生有多少人?”进行验证;③可能有学生觉得无需验证,肯定相等。……

自主举例,并与同桌交流,在全班反馈,发现没有反例,全都符合发现的规律。

尝试:用符号表示,用图表示,用字母表示……并与同桌交流,并在全班交流。

然后自主阅读教材,理解“加法交换律”。

4.进一步理解加法交换律:两个加数交换位置,和不变。(明确,这里的加数可以是任何数。)

交流、反馈,然后互相评价与补充。(体会:在进行笔算加法的验算时,用的就是加法交换律。)

5.交流并体会:总结探索规律的方法:观察比较——提出猜想——举例验证——得出结论

1.独立尝试,可能有:28+17+23或28+(17+23)

独立计算并交流。

通过交流、互相补充,发现:算式中的三个加数相同,位置也相同,但运算顺序不同,而计算结果相等。

2.举例验证,并尝试用字母来表示规律,然后全班反馈。

3.自主阅读教材,理解“加法结合律”。

4.通过交流,进一步深化理解运算律的含义。

导练

反思

通过不同类型、层次的练习,进一步加深对加法交换律和加法结合律意义的理解。

引导学生重温探索规律的过程,反思探索方法,进一步积累数学活动经验——探索规律的一般方法。

(一)基础练习

1.说一说。

(1)教材P56“练一练”

说说下面的等式各应用了什么运算律。

完成后:最后一题,只应用了加法结合律吗?

(2)教材P58 练习九第1题

同样重点组织交流最后一小题

2.试一试。

教材P58 练习九第2题

(二)综合练习

1.填一填

96+35=35+□

204+□=□+204

560+(160+40)=(560+□)+□

2.算一算、比一比

教材P58 练习九第3题

问:通过这一组的习题的计算,你想说什么吗?

(三)拓展练习

赛一赛

1+2+3+4+5+6+7+8+9=

(四)回顾过程,内化方法。

提出:同学们,今天我们主要研究了什么问题?你有什么收获? 回想一下我们的学习过程,发现加法交换律和结合律,我们经历了哪几个步骤?

(一)基础练习

1.计算。

互相说一说:每个等式符合什么运算律,以及判断的依据。

最后一个等式同时应用了加法交换律和结合律。

2.独立计算并验算,完成后说说验算的依据。

(二)综合练习

1.独立完成,并交流填写的想法与依据。

2.独立进行计算,然后将每组的上下两题进行比较,发现运算律可以使计算简便。

(三)拓展练习

独立计算,抢答后交流计算方法。

(四)回顾过程,内化方法。

先初步交流所学内容和收获,再回顾这个探索过程,明确经历了观察-猜想-验证-结论的主要过程。

板书

设计

运算律

加法交换律 加法结合律

28+17=17+28 28+17+23=28+(17+23)

23+17=17+23 1+2+3=1+(2+3)

123+8=8+123 135+36+4=135+(36+4)

…… ……

△+□=□+△ △+□+○=△+(□+○)

a+b=b+a a+b+c= a +(b +c)

导学

反思

允许跳跃 引导体验(如何面对学生的直觉思维)

【教学案例】

(学生列出两个加法算式后)

师:请你观察上面的两个算式和计算结果,你有什么想法吗?

生1:我发现两个加数的交换了一下位置,但是和相等。

师:是这样吗?那我们能否再写出几个这样的算式来呢?

生2(教师话音未落):不用举例也行,它们的和肯定是不变的。

师(沉默片刻后):是吗?难道不需要再举些例子了吗?

(绝大部分的学生附和着认为不需要举例了。)

……

【课后思考】

当有学生会提出:“不用举例也行!”我到底该怎么办?是不是应该“顺应”着学生的感觉,直接跳过“举例验证”的环节呢?是不是这样的课堂就是将学习的主动权交给了学生呢?是不是这样的教学就体现了灵动生成呢?是不是这样的“教”就是“顺学而教”了呢?……诸多问题值得自己静心反思。

【教学策略】

当学生在课堂上出现这种直觉思维时,我认为首先要保护学生的直觉思维,因为这样有利于培养学生的自信心。但同时要帮助学生的思维有序化,以便养成科学实验、科学推理的习惯与态度,这样也有利于学生积累数学活动经验。

直觉思维是对思维对象从整体上考察,它省去了一步一步分析推理的中间环节,而采取了“跳跃式”的形式,但是它却清晰的触及到事物的“本质”。它的想象是丰富的、发散的,对培养学生的创造能力极为有益。一个学生若能对某门学科有着敏锐的直觉,他(她)必将对这门学科充满着自信,相比其它的物质奖励和情感激励,这种自信更稳定、更持久。然而,直觉思维还有着偶然性与不可靠性的特点。对于学生来说,他们更关心规律的内容是什么。而对于教学而言,引导学生发现规律的过程比规律本身更重要、更有价值,因为它有利于发展学生科学推理的思维能力。