历史人教版必修二第一单元第1课 发达的古代农业 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修二第一单元第1课 发达的古代农业 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 07:43:25 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第二单元 古代中国的经济

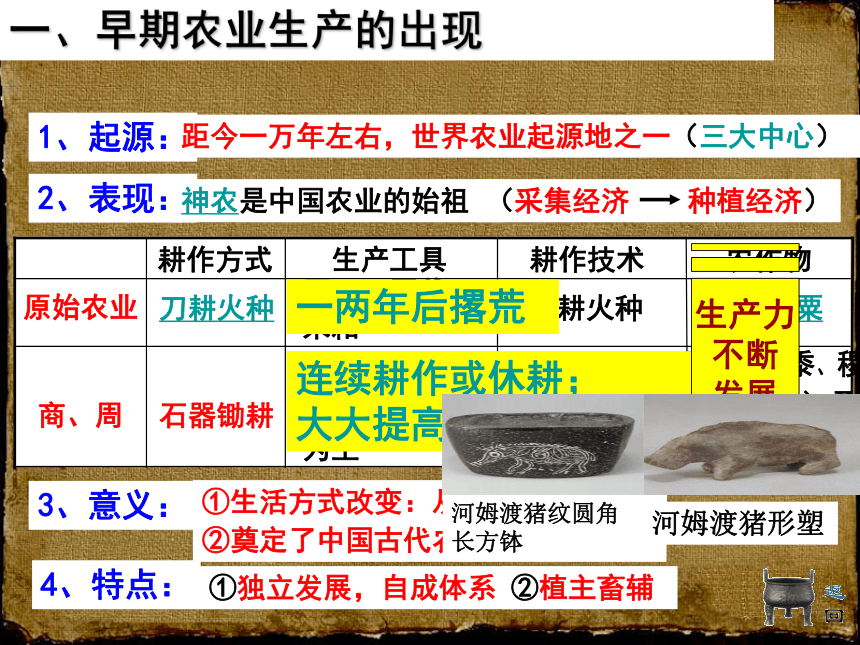

一、早期农业生产的出现

①生活方式改变:从迁徙走向定居

②奠定了中国古代农业社会的基础

刀耕火种

石刀、石斧、耒耜

少量青铜农具, 石器木器骨器为主

刀耕火种

排水、沤肥

除草、治虫

南稻北粟

粟、稻、黍、稷、麦(五谷)桑、麻等

①独立发展,自成体系

距今一万年左右,世界农业起源地之一(三大中心)

神农是中国农业的始祖

石器锄耕

②植主畜辅

一两年后撂荒

连续耕作或休耕;

大大提高土地利用效率

生产力

不断

发展

“凡耕之本,在于趋时,活土,务粪泽,早锄,早获”——汉代农学著作《氾(fán:姓)胜之书》

阅读上段文字,理解其含义?

阅读理解

上述文字反映了农作物从耕种到收获整个过程的规律。总结出农业要及时耕种,改良土壤,重视肥料等。这些反映了农业的“精耕细作”。

“精耕细作”——在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采用先进的技术,进行细致的土地耕作,以提高单位面积产量。

社会生产力水平的反映。

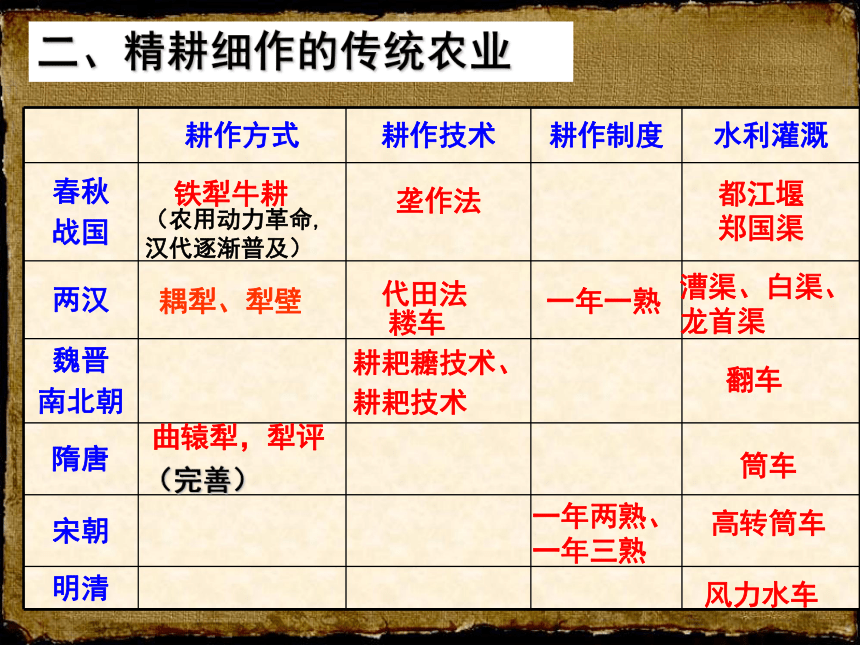

二、精耕细作的传统农业

铁犁牛耕

垄作法

都江堰

郑国渠

耦犁、犁壁

耕耙耱技术、耕耙技术

代田法

漕渠、白渠、

龙首渠

翻车

筒车

高转筒车

风力水车

曲辕犁,犁评

一年两熟、

一年三熟

耧车

一年一熟

(完善)

(农用动力革命,汉代逐渐普及)

耕作方式 耕作技术 耕作制度 水利灌溉

春秋

战国

两汉

魏晋

南北朝

隋唐

宋朝

明清

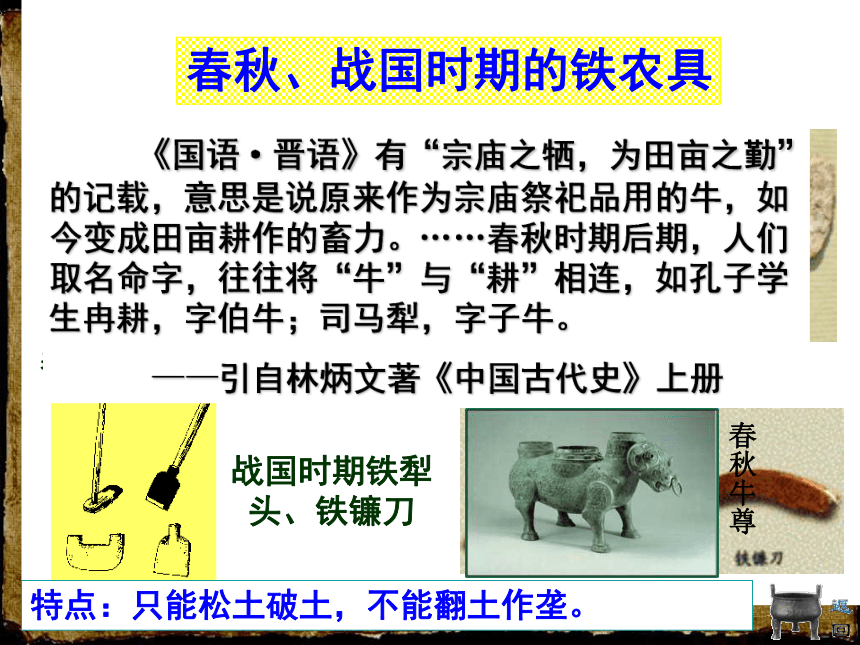

特点:只能松土破土,不能翻土作垄。

《国语·晋语》有“宗庙之牺,为田亩之勤”的记载,意思是说原来作为宗庙祭祀品用的牛,如今变成田亩耕作的畜力。……春秋时期后期,人们取名命字,往往将“牛”与“耕”相连,如孔子学生冉耕,字伯牛;司马犁,字子牛。

——引自林炳文著《中国古代史》上册

春秋牛尊

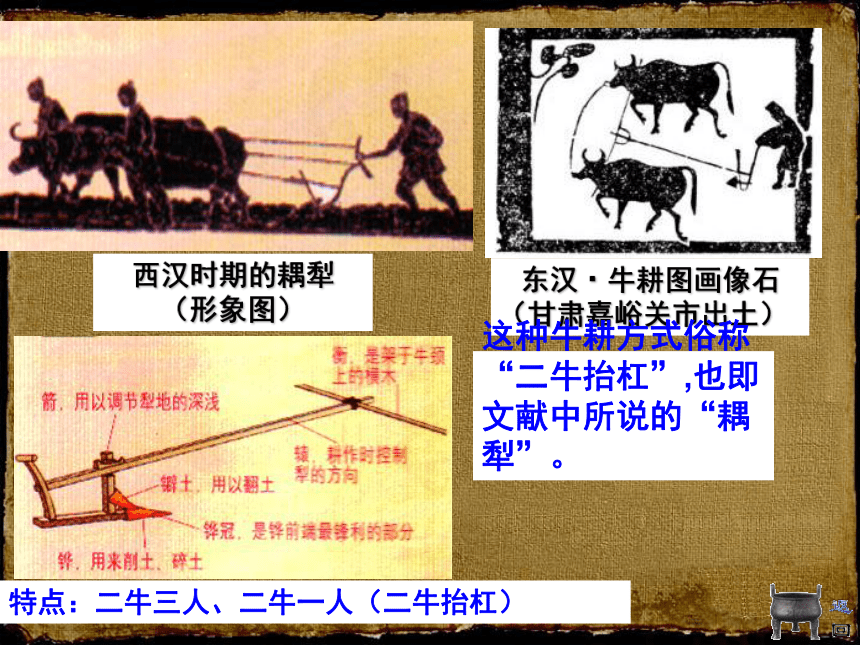

这种牛耕方式俗称“二牛抬杠”,也即文献中所说的“耦犁”。

特点:二牛三人、二牛一人(二牛抬杠)

汉朝的犁和犁壁

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式

唐朝的曲辕犁

三处重要改进:一是把长直辕改成短曲辕,犁架变小,便于回转,节省畜力;二是增加了犁评,使犁箭可上可下,可以适应深耕和浅耕的不同需要;三是改进了犁壁,将翻起的土推到一旁,并能翻覆土块,断绝草根生长。这是唐朝劳动人民对耕犁的重大改进,至此,我国耕犁已相当完善。

特点:可调节犁耕的深浅

垄作法:

在高于地面的土埨lǔn上栽种作物的耕作方式。通过耕作方式的发展和改进,土地肥力得以保持,人们生活也由频繁迁徙寻找新的肥沃土地到定居固定从事农业,是我国小农社会成型的基础。垄由高凸的垄台和低凹的垄沟组成。垄台与垄沟位差大,利于排水防涝,干旱时可顺沟灌水以免受旱;垄台能阻风和降低风速;利于集中施肥。

西汉赵过推行的一种适应北方旱作地区的耕作方法。在同一地块上的田垄隔年代换﹐所以称作代田法。

第一年种在沟里,第二年在垄上

开沟,垄和沟轮换耕种。

耧(lóu)车:西汉发明的播种工具,是近代条播机的雏形

种子箱

排种管

开沟器

机架牵引

输种管

特点:播种工具,将开沟和播种结合在一起。

耕耙耱:

耕耙耱是起源于南北朝时期的一种精耕细作技术,在北方是耕耙耱,在南方是耕耙技术。耕是指耕地,耙是指将土地犁出沟,耱是将土地表层碾磨成粉末。

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

———司马迁《史记》

李冰父子

中国历史上最激动人心的工程不是长城,而是都江堰。

(余秋雨)

郑国渠是公元前246年,秦王政采纳韩国人郑国的建议开凿。全长300余里,灌溉面积达18万公顷,成为我国古代最大的一条灌溉渠道。

白渠

漕渠

白渠:

中国陕西关中地区古代著名水利工程。 白渠开凿于西汉武帝太始二年(前95年),由于是赵中大夫白公的建议,故而得名白渠,也常与原有的郑国渠合称郑白渠。

漕渠:人工挖掘或疏浚的主要用于漕运的河道。

汉武帝元光六年(前129年),沿秦岭北麓开凿人工运河漕渠,全长300里,与渭河平行,使潼关到长安的水路运输的时间大量缩短。到公元904年的唐朝末年废弃,从河渠沿线的村落布局看,到宋、元时还有水,明代彻底干涸。

龙首渠:

龙首渠是中国历史上第一条地下水渠,是一引洛渠道,建于西汉武帝年间。从今陕西澄城县状头村引洛水灌溉今陕西蒲城、大荔一带田地。渠道要经过商颜山。这里土质疏松,渠岸易于崩毁,不能采用一般的施工方法。劳动人民发明了“井渠法”,使龙首渠从地下穿过七里宽的商颜山。

井渠法的发明,是我国古代一项独特的创举。它既能解决在地表无法开渠的问题,又能减少明渠水在输送过程中的蒸发和渗漏。井渠法很快就推广到甘肃、新疆一带水分容易蒸发的干早地区。至今仍在新疆农业生产中起着重要作用的坎儿井,就是在井渠的基础上加以发挥改进而成的。

关中:井渠法

翻

车

复

原

图

人力和水力

筒车

所谓高转筒车是指其提水高度较一般筒车加大,必须藉助湍急的河水冲动。这种筒车的适用范围是水很低而岸很高,

风力水车

以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

1、小农经济的概念

(三)、男耕女织的小农经济

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

集体耕作

个体农耕

农业耕作方式的变化

2、形成:

⑴ 时间:

春秋战国时期

生产力的发展(铁力牛耕的出现)

①生产工具因素:

②生产关系因素:

③农民自身因素:

④封建政府扶植:

(2)形成原因:

拥有一定的生产资料,生产积极性提高

封建土地所有制的确立

铁犁牛耕技术的出现和普及

采取重农政策,注意减轻农民负担

3、性质:

自给自足的自然经济

《天仙配》:你耕田来我织布,我挑水来你浇园,

寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

4、小农经济的特征:

①以家庭为生产生活单位,精耕细作

(基本特征;分散性)

②农业和家庭手工业结合,男耕女织

③自给自足

(封闭性)

(脆弱性)

④负担沉重,抵御天灾人祸的能力非常有限

⑤不利于技术革新,催生容易满足的社会心态和民族性格

(落后性)

“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国想望,鸡犬之声闻,民至老死不相往来。” ----《老子》

1、什伯之器:各种各样的器具。什伯,意为极多,多种多样。

2、重死:看重死亡,即不轻易冒着生命危险去做事。

3、徙:迁移、远走。

4、舆:车子。

5、甲兵:武器装备。

6、陈:陈列。此句引申为布阵打仗。

7、结绳:文字产生以前,人们以绳记事...

5、小农经济的评价:

3.在封建社会前期,有利于社会经济的发展;

⑴积极方面:

⑵消极方面:

晁错复说上曰:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收,不过百石。春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府、给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热…勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时…。于是有卖田宅,鬻子孙,以偿责者矣。”

——班固《汉书》卷二四《食货志》

①比较脆弱,难以应付天灾、战乱及苛捐杂税;

②到了封建社会后期成为阻碍社会发展的因素。

1.较稳定,有利于调动生产者的积极性;

2.是国家赋税徭役的主要承担者。

6、破产:

鸦片战争以后外国廉价商品大量涌入,农民和手工业者纷纷破产,小农经济开始解体。

总结:古代中国农业的基本结构与特点

1.主要耕作方式:从刀耕火种到铁犁牛耕,生产工具、技术不断进步,使精耕细作农业生产模式日益完善

2.主要组织方式:从集体耕作到个体耕作,形成男耕女织,自给自足小农经济,成为封建社会生产的基本模式(以家庭为单位从事生产劳动)

3.主要生产特点:精耕细作

4.土地制度的基本特点:从国有为名的贵族土地所有制到以封建地主土地私有制

5.呈现区域特色,经济重心从北方的黄河流域转移到长江流域

6.以种植业为主,家庭饲养业为辅

7.中国古代农业起源早,独立发展,自成体系,居于古代世界领先地位

1、古代中国农业的主要耕作方式是

A. 刀耕火种 B. 石器锄耕

C. 铁犁牛耕 D. 自给自足

C

2、史料记载“所种之地,惟以伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”这反映的耕作方式是( )

A.铁犁牛耕 B.个体农耕

C.刀耕火种 D.石器锄耕

C

3、北方地区流行这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。从本质上反映了 A.农民富裕安逸的生活????????????

B.农业在社会经济中占有重要地位 C.商品经济极端落后?????????????????

D.以家庭为单位的小农经济特征

D

3、“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

A

4、历代明智的封建统治者都采取重农政策,注意减轻农民负担,扶植小农主,主要是因为

A. 统治者的雄才大略

B. 小农经济的兴衰关系到封建政权的安危

C. 农民起义不断爆发

D. 中国“民本思想”和“农本思想”的影响

B

3、“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,

谓之天府。”这则材料是对哪一个水利工程

的最高评价( )

A、春秋时期的芍陂 B、西汉的白渠

C、战国时期的都江堰 D、汉代治理黄河

C

4、中国古代农业经济的基本特点是( )

①以种植业为主,家畜饲养业为辅;②精耕

细作的农业生产模式;③“男耕女织”式的

经营方式④刀耕火种的耕作方式

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②④ D.①③④

B

古之人民皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕,神而化之,使民宜之,故谓之“神农氏”。

——《白虎通义》卷二

炎帝姓姜,号神农氏。他教民农耕,是农业生产

的创始人。同时还是医药之神,“尝百草之滋味,一日而遇七十毒” 。

北京人劳动图

耕作方法:刀耕火种

刀砍草木

纵火烧荒

犁土播种

经常迁徙

半坡遗址

河姆渡遗址

地域差别——南稻北粟,中国是最早种植水稻和粟的国家。

碳化稻谷

(河姆渡遗址出土)

炭化了的粟和菜籽

(半坡遗址出土)

河姆渡遗址出土的石斧和石锄

半坡氏族的磨制石器

双齿木耒复原及使用方法示意图

距今七八千年,我们的先民发明了最早的松土工具——耒lěi耜sì 。耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入了“石器锄耕”阶段。

商周时期的青铜农具

五谷:

六畜:

第二单元 古代中国的经济

一、早期农业生产的出现

①生活方式改变:从迁徙走向定居

②奠定了中国古代农业社会的基础

刀耕火种

石刀、石斧、耒耜

少量青铜农具, 石器木器骨器为主

刀耕火种

排水、沤肥

除草、治虫

南稻北粟

粟、稻、黍、稷、麦(五谷)桑、麻等

①独立发展,自成体系

距今一万年左右,世界农业起源地之一(三大中心)

神农是中国农业的始祖

石器锄耕

②植主畜辅

一两年后撂荒

连续耕作或休耕;

大大提高土地利用效率

生产力

不断

发展

“凡耕之本,在于趋时,活土,务粪泽,早锄,早获”——汉代农学著作《氾(fán:姓)胜之书》

阅读上段文字,理解其含义?

阅读理解

上述文字反映了农作物从耕种到收获整个过程的规律。总结出农业要及时耕种,改良土壤,重视肥料等。这些反映了农业的“精耕细作”。

“精耕细作”——在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采用先进的技术,进行细致的土地耕作,以提高单位面积产量。

社会生产力水平的反映。

二、精耕细作的传统农业

铁犁牛耕

垄作法

都江堰

郑国渠

耦犁、犁壁

耕耙耱技术、耕耙技术

代田法

漕渠、白渠、

龙首渠

翻车

筒车

高转筒车

风力水车

曲辕犁,犁评

一年两熟、

一年三熟

耧车

一年一熟

(完善)

(农用动力革命,汉代逐渐普及)

耕作方式 耕作技术 耕作制度 水利灌溉

春秋

战国

两汉

魏晋

南北朝

隋唐

宋朝

明清

特点:只能松土破土,不能翻土作垄。

《国语·晋语》有“宗庙之牺,为田亩之勤”的记载,意思是说原来作为宗庙祭祀品用的牛,如今变成田亩耕作的畜力。……春秋时期后期,人们取名命字,往往将“牛”与“耕”相连,如孔子学生冉耕,字伯牛;司马犁,字子牛。

——引自林炳文著《中国古代史》上册

春秋牛尊

这种牛耕方式俗称“二牛抬杠”,也即文献中所说的“耦犁”。

特点:二牛三人、二牛一人(二牛抬杠)

汉朝的犁和犁壁

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式

唐朝的曲辕犁

三处重要改进:一是把长直辕改成短曲辕,犁架变小,便于回转,节省畜力;二是增加了犁评,使犁箭可上可下,可以适应深耕和浅耕的不同需要;三是改进了犁壁,将翻起的土推到一旁,并能翻覆土块,断绝草根生长。这是唐朝劳动人民对耕犁的重大改进,至此,我国耕犁已相当完善。

特点:可调节犁耕的深浅

垄作法:

在高于地面的土埨lǔn上栽种作物的耕作方式。通过耕作方式的发展和改进,土地肥力得以保持,人们生活也由频繁迁徙寻找新的肥沃土地到定居固定从事农业,是我国小农社会成型的基础。垄由高凸的垄台和低凹的垄沟组成。垄台与垄沟位差大,利于排水防涝,干旱时可顺沟灌水以免受旱;垄台能阻风和降低风速;利于集中施肥。

西汉赵过推行的一种适应北方旱作地区的耕作方法。在同一地块上的田垄隔年代换﹐所以称作代田法。

第一年种在沟里,第二年在垄上

开沟,垄和沟轮换耕种。

耧(lóu)车:西汉发明的播种工具,是近代条播机的雏形

种子箱

排种管

开沟器

机架牵引

输种管

特点:播种工具,将开沟和播种结合在一起。

耕耙耱:

耕耙耱是起源于南北朝时期的一种精耕细作技术,在北方是耕耙耱,在南方是耕耙技术。耕是指耕地,耙是指将土地犁出沟,耱是将土地表层碾磨成粉末。

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

———司马迁《史记》

李冰父子

中国历史上最激动人心的工程不是长城,而是都江堰。

(余秋雨)

郑国渠是公元前246年,秦王政采纳韩国人郑国的建议开凿。全长300余里,灌溉面积达18万公顷,成为我国古代最大的一条灌溉渠道。

白渠

漕渠

白渠:

中国陕西关中地区古代著名水利工程。 白渠开凿于西汉武帝太始二年(前95年),由于是赵中大夫白公的建议,故而得名白渠,也常与原有的郑国渠合称郑白渠。

漕渠:人工挖掘或疏浚的主要用于漕运的河道。

汉武帝元光六年(前129年),沿秦岭北麓开凿人工运河漕渠,全长300里,与渭河平行,使潼关到长安的水路运输的时间大量缩短。到公元904年的唐朝末年废弃,从河渠沿线的村落布局看,到宋、元时还有水,明代彻底干涸。

龙首渠:

龙首渠是中国历史上第一条地下水渠,是一引洛渠道,建于西汉武帝年间。从今陕西澄城县状头村引洛水灌溉今陕西蒲城、大荔一带田地。渠道要经过商颜山。这里土质疏松,渠岸易于崩毁,不能采用一般的施工方法。劳动人民发明了“井渠法”,使龙首渠从地下穿过七里宽的商颜山。

井渠法的发明,是我国古代一项独特的创举。它既能解决在地表无法开渠的问题,又能减少明渠水在输送过程中的蒸发和渗漏。井渠法很快就推广到甘肃、新疆一带水分容易蒸发的干早地区。至今仍在新疆农业生产中起着重要作用的坎儿井,就是在井渠的基础上加以发挥改进而成的。

关中:井渠法

翻

车

复

原

图

人力和水力

筒车

所谓高转筒车是指其提水高度较一般筒车加大,必须藉助湍急的河水冲动。这种筒车的适用范围是水很低而岸很高,

风力水车

以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

1、小农经济的概念

(三)、男耕女织的小农经济

刀耕火种

石器锄耕

铁犁牛耕

集体耕作

个体农耕

农业耕作方式的变化

2、形成:

⑴ 时间:

春秋战国时期

生产力的发展(铁力牛耕的出现)

①生产工具因素:

②生产关系因素:

③农民自身因素:

④封建政府扶植:

(2)形成原因:

拥有一定的生产资料,生产积极性提高

封建土地所有制的确立

铁犁牛耕技术的出现和普及

采取重农政策,注意减轻农民负担

3、性质:

自给自足的自然经济

《天仙配》:你耕田来我织布,我挑水来你浇园,

寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

4、小农经济的特征:

①以家庭为生产生活单位,精耕细作

(基本特征;分散性)

②农业和家庭手工业结合,男耕女织

③自给自足

(封闭性)

(脆弱性)

④负担沉重,抵御天灾人祸的能力非常有限

⑤不利于技术革新,催生容易满足的社会心态和民族性格

(落后性)

“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国想望,鸡犬之声闻,民至老死不相往来。” ----《老子》

1、什伯之器:各种各样的器具。什伯,意为极多,多种多样。

2、重死:看重死亡,即不轻易冒着生命危险去做事。

3、徙:迁移、远走。

4、舆:车子。

5、甲兵:武器装备。

6、陈:陈列。此句引申为布阵打仗。

7、结绳:文字产生以前,人们以绳记事...

5、小农经济的评价:

3.在封建社会前期,有利于社会经济的发展;

⑴积极方面:

⑵消极方面:

晁错复说上曰:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收,不过百石。春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府、给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热…勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时…。于是有卖田宅,鬻子孙,以偿责者矣。”

——班固《汉书》卷二四《食货志》

①比较脆弱,难以应付天灾、战乱及苛捐杂税;

②到了封建社会后期成为阻碍社会发展的因素。

1.较稳定,有利于调动生产者的积极性;

2.是国家赋税徭役的主要承担者。

6、破产:

鸦片战争以后外国廉价商品大量涌入,农民和手工业者纷纷破产,小农经济开始解体。

总结:古代中国农业的基本结构与特点

1.主要耕作方式:从刀耕火种到铁犁牛耕,生产工具、技术不断进步,使精耕细作农业生产模式日益完善

2.主要组织方式:从集体耕作到个体耕作,形成男耕女织,自给自足小农经济,成为封建社会生产的基本模式(以家庭为单位从事生产劳动)

3.主要生产特点:精耕细作

4.土地制度的基本特点:从国有为名的贵族土地所有制到以封建地主土地私有制

5.呈现区域特色,经济重心从北方的黄河流域转移到长江流域

6.以种植业为主,家庭饲养业为辅

7.中国古代农业起源早,独立发展,自成体系,居于古代世界领先地位

1、古代中国农业的主要耕作方式是

A. 刀耕火种 B. 石器锄耕

C. 铁犁牛耕 D. 自给自足

C

2、史料记载“所种之地,惟以伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”这反映的耕作方式是( )

A.铁犁牛耕 B.个体农耕

C.刀耕火种 D.石器锄耕

C

3、北方地区流行这样的俗语:人生有三宝,丑妻薄地破棉袄。从本质上反映了 A.农民富裕安逸的生活????????????

B.农业在社会经济中占有重要地位 C.商品经济极端落后?????????????????

D.以家庭为单位的小农经济特征

D

3、“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

A

4、历代明智的封建统治者都采取重农政策,注意减轻农民负担,扶植小农主,主要是因为

A. 统治者的雄才大略

B. 小农经济的兴衰关系到封建政权的安危

C. 农民起义不断爆发

D. 中国“民本思想”和“农本思想”的影响

B

3、“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,

谓之天府。”这则材料是对哪一个水利工程

的最高评价( )

A、春秋时期的芍陂 B、西汉的白渠

C、战国时期的都江堰 D、汉代治理黄河

C

4、中国古代农业经济的基本特点是( )

①以种植业为主,家畜饲养业为辅;②精耕

细作的农业生产模式;③“男耕女织”式的

经营方式④刀耕火种的耕作方式

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②④ D.①③④

B

古之人民皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕,神而化之,使民宜之,故谓之“神农氏”。

——《白虎通义》卷二

炎帝姓姜,号神农氏。他教民农耕,是农业生产

的创始人。同时还是医药之神,“尝百草之滋味,一日而遇七十毒” 。

北京人劳动图

耕作方法:刀耕火种

刀砍草木

纵火烧荒

犁土播种

经常迁徙

半坡遗址

河姆渡遗址

地域差别——南稻北粟,中国是最早种植水稻和粟的国家。

碳化稻谷

(河姆渡遗址出土)

炭化了的粟和菜籽

(半坡遗址出土)

河姆渡遗址出土的石斧和石锄

半坡氏族的磨制石器

双齿木耒复原及使用方法示意图

距今七八千年,我们的先民发明了最早的松土工具——耒lěi耜sì 。耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入了“石器锄耕”阶段。

商周时期的青铜农具

五谷:

六畜:

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势