人教版高中历史必修二 第12课 从计划经济到市场经济 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二 第12课 从计划经济到市场经济 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 13:45:49 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第12课 从计划经济到市场经济

*

改革开放是当代中国发展进步的必由之路,是实现中国梦的必由之路。我们要以逢山开路,遇水架桥的精神,将改革进行到底。

——2018年习近平主席新年贺词

*

第12课 从计划经济到市场经济

【教学目标】

1.知识目标:掌握十一届三中全会的内容和意义,家庭联产承包责任制,城市经济体制改革的措施,社会主义市场经济的概念等基础知识;了解社会主义市场经济体制建立的过程,理解其必要性和重要意义。

2.能力培养:培养学生利用主要矛盾与次要矛盾的方法分析十一届三中全会作出工作重心转移的重要决定;运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

3.情感态度与价值观:

(1)深刻认识实践是检验真理的唯一标准。

(2)生产关系改革只有适应生产力的发展,才能推动经济的发展和社会的进步。

(3)社会主义初期阶段需要长期坚持市场经济体制,使学生认识到坚持改革开放政策一百年不动摇。

*

*

重点:十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

难点:计划经济与市场经济的区别;城市经济体制改革的措施和作用;经济体制改革的本质;对社会主义市场经济体制的理解。

*

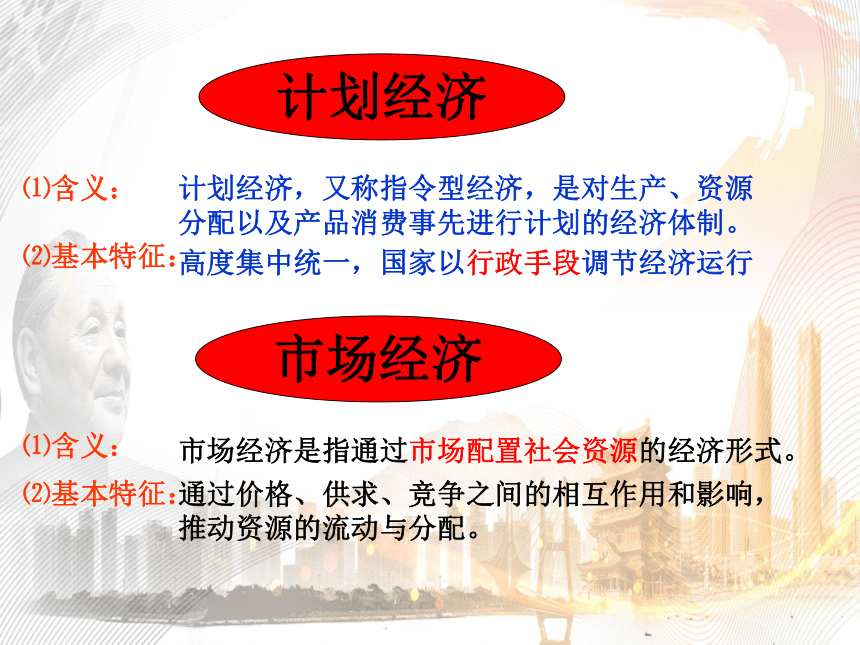

计划经济,又称指令型经济,是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。

⑵基本特征:

高度集中统一,国家以行政手段调节经济运行

计划经济

⑴含义:

市场经济

通过价格、供求、竞争之间的相互作用和影响,推动资源的流动与分配。

市场经济是指通过市场配置社会资源的经济形式。

⑴含义:

⑵基本特征:

十一届三中全会召开的背景、内容、意义是什么?

一、改革的提出

——十一届三中全会

自主学习 展示交流

——十一届三中全会

一、改革的提出

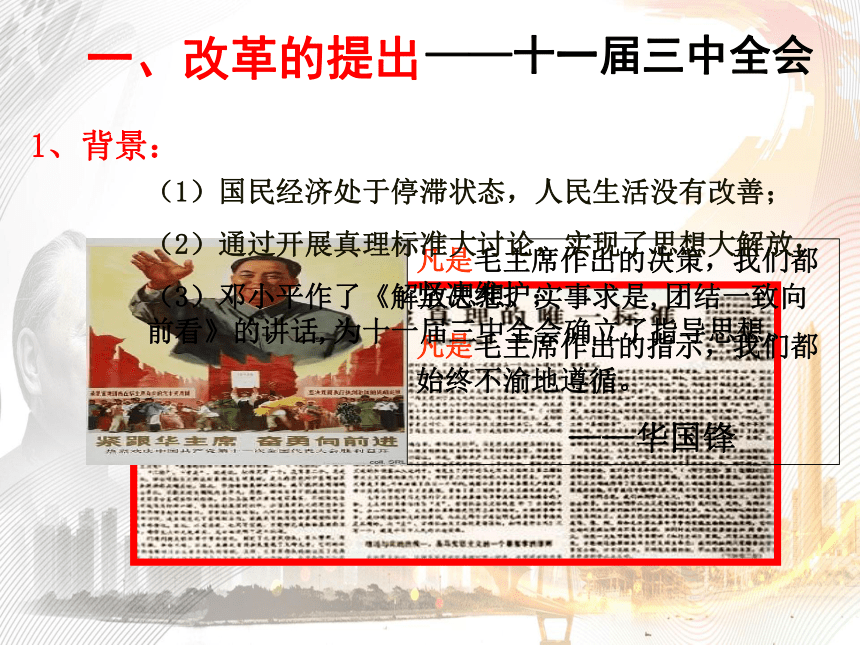

1、背景:

(1)国民经济处于停滞状态,人民生活没有改善;

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋

(2)通过开展真理标准大讨论,实现了思想大解放;

(3)邓小平作了《解放思想、实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。

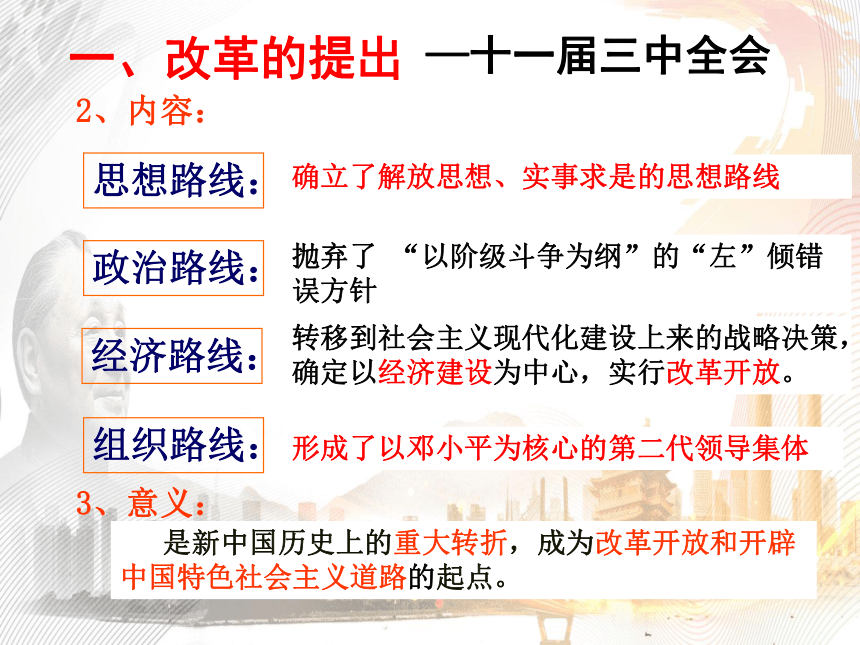

思想路线:

政治路线:

组织路线:

2、内容:

3、意义:

是新中国历史上的重大转折,成为改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

一、改革的提出

—十一届三中全会

确立了解放思想、实事求是的思想路线

抛弃了 “以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针

形成了以邓小平为核心的第二代领导集体

经济路线:

转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,确定以经济建设为中心,实行改革开放。

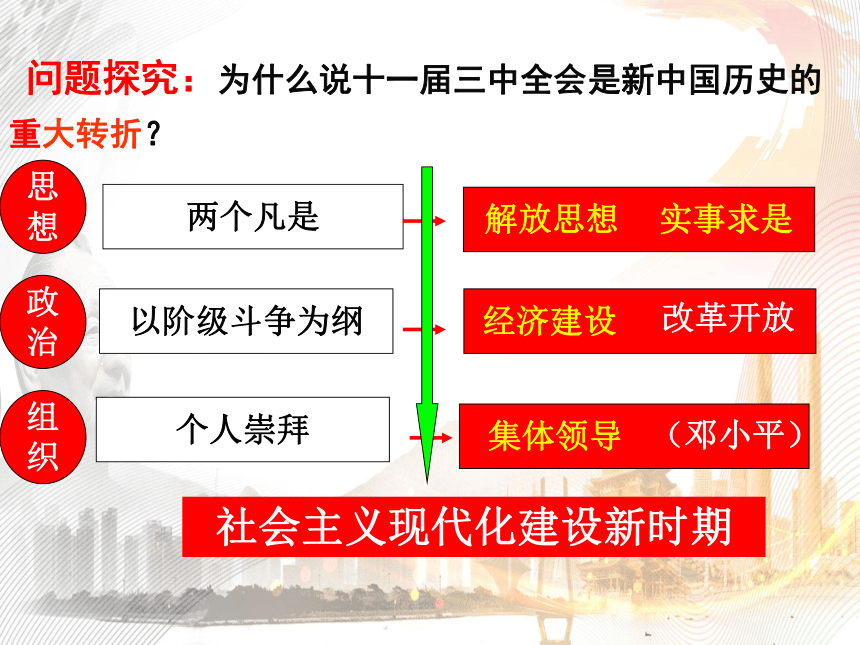

两个凡是

以阶级斗争为纲

个人崇拜

解放思想 实事求是

经济建设

集体领导

思

想

政

治

组

织

(邓小平)

社会主义现代化建设新时期

改革开放

问题探究:为什么说十一届三中全会是新中国历史的重大转折?

——经济体制改革

二、改革的开展

思考:假使你是一名改革者,你认为当时经济体制的改革应该首先从农村开始,还是从城市开始?请说出你的理由?

什么是经济体制改革?

在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的各个环节,最终解放和发展生产力。

材料一1978年12月,陈云在一次中央工作会议上说:“我们不能到处紧张,要先把农民这一头安稳下来。农民有了粮食,棉花、副食品、油、糖和其他经济作物就都好解决了。摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了。”

材料二1998年,江泽民在安徽农村考察时指出:“改革从农村开始不是偶然的,是由我国基本国情和当时农村的困境决定的。十年浩劫使国民经济到了崩溃的边缘,农村的问题尤为突出,当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大事,不改革已经没有出路了。”

1.农村经济体制改革(1978年)

(1)首先在农村开始改革的原因

国情:我国是一个落后农业国,农业是国民经济的基础

困境:过去对社会主义道路探索的失误,在农村中的危害远远大于城市

(1)首先在农村开始改革的原因

农村已出现了改革试验

1.农村经济体制改革(1978)

材料三一些思想束缚打破较早的地区,当地农民和地方领导已经大胆地开始进行了改革试验,农村已出现了改革势在必行的大趋势

安徽、四川

全国

试点

推行

(2)过程:

①经营方式

(3)内容:

②分配方式:

平均主义

按劳分配

③基层组织:

人民公社、生产大队

乡、镇政府 村民委员会

(1)首先在农村开始改革的原因

1.农村经济体制改革(1978)

家庭联产承包责任制的实质

实现了土地集体所有权与经营权的分离,确立了土地集体所有制基础上以户为单位的家庭承包经营的新型农业耕作模式。

1980年产粮 5.02亿公斤1981年产粮 6.70亿公斤1982年产粮 7.15亿公斤

凤阳县粮食产量三年三大步

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,

三年跨了三大步,

如今飞出金凤凰。

(1978年后)

1976年产粮 0.77亿公斤

凤阳地多不打粮,

磙子一住就逃荒。

只见凤阳女出嫁,

不见新娘进凤阳。

(1978年前)

调动了农民的生产积极性。

全国农业得到大发展,农村开始了历史性的巨变。

促进了城市的改革。

1.农村经济体制改革(1978)

(1)首先在农村开始改革的原因

(2)过程:

(3)内容:

(4)意义:

2.城市经济体制改革(1984年以后全面展开)

从20世纪50年代以来,在计划经济体制下,国有企业从原料购进到产品生产、销售,都根据国家统一计划进行。这种高度集中的经济体制,导致政企职责不明。计划经济体制曾经推动国家社会经济的发展,但长期实行国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用。分配中平均主义严重,从而造成企业缺乏自主权,企业吃国家的“大锅饭”、职工吃企业的“大锅饭”局面,严重压抑了企业和职工的主动性、积极性和创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

(1)原因(结合下面材料分析计划经济体制的弊端)

高度集中的计划经济体制使企业失去了活力

(2)中心环节:

管理体制:

所 有 制:

分配制度:

(4)作用:

调动各方面的积极性,增加了活力,经济得到快速发展,效益显著提高。

高度集中 → 政企分开、自主经营

单一公有 制 → 公有制为主体,多 种所有制并存

平均主义 → 按劳分配为主、多种分配方式并存

(3)措施:

增强企业活力,把企业搞活。

二、改革的开展

——经济体制改革

1.农村经济体制改革——家庭联产承包责任制

2.城市经济体制改革——国有企业改革

生产关系

生产力

适应

国内:改革面临重重阻力

包产到户姓“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

90年代后,经济体制改革何去何从?

国际:东欧剧变,苏联解体

邓小平南方谈话

(思想基础)

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别…计划和市场都是手段(不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫)

三、改革的目标—社会主义市场经济体制的建立

2.过程

3.意义

1.背景:

国内:改革面临重重阻力

国际:东欧剧变,苏联解体

思想基础:邓小平南方谈话

邓小平南方谈话(1992)

提出理论

目标确立

1992年10月,中共十四大

基本框架

1993年中共十四届三中全会

理论完善

1997年十五大

基本建立

21世纪初

2、过程(连连看)

3.意义:

①社会生产力高速发展,创造了经济增长史上的新奇迹;②人民生活发生了翻天覆地的变化;

③中国不但解决了温饱问题,而且总体上达到小康水平,并朝着全面建设小康社会的新目标迈进。

四、启示

经济体制改革对社会主义现代建设有哪些启示?

(生产关系,工作的重心的问题等角度思考)

合作讨论 展示交流

生产关系的调整要适应生产力的发展水平

始终坚持以经济建设为中心,大力发展生产力

现代化建设从本国的实际出发,实事求是

发展经济的同时要注意保护环境,走可持续发展道路

加强社会保障,关注民生

进一步全面深化改革

………….

从计划经济到市场经济

十一届三中全会的召开

农村经济体制改革(开始)

城市经济体制改革(推广)

建立社会主义市场经济体制

实践

决策

目标

课堂小结

课堂检测

1.1984年,在国庆的游行队伍中,农民开着拖拉机,载着“联产承包好”的牌子通过天安门广场。农民从家庭联产承包责任制中得到的实惠是 ( )

A.获得了承包土地的所有权

B.获得了生产和分配的自主权

C.获得了劳动产品的所有权

D.获得了一切生产资料的所有权

2.邓小平在“南方谈话”中指出:“没有一点闯的精神,没有一点‘冒’的精神,没有一股气呀,劲呀,就走不出一条好路,一条新路,就干不出新事业。”从后来的实践看,“好路”“新路”的“路标”是( )

A.加入世界贸易组织

B.建立社会主义市场经济体制

C.实行家庭联产承包责任制

D.提出“一国两制”构想

B

B

改革开放四十年的辉煌成就让世界看到了改革开放的中国加速度,看到了将改革开放进行到底的中国决心。我们改革的脚步不会停滞,开放的大门只会越开越大。我们都在努力奔跑,我们都是追梦人。

——2019年习近平主席新年贺词

第12课 从计划经济到市场经济

*

改革开放是当代中国发展进步的必由之路,是实现中国梦的必由之路。我们要以逢山开路,遇水架桥的精神,将改革进行到底。

——2018年习近平主席新年贺词

*

第12课 从计划经济到市场经济

【教学目标】

1.知识目标:掌握十一届三中全会的内容和意义,家庭联产承包责任制,城市经济体制改革的措施,社会主义市场经济的概念等基础知识;了解社会主义市场经济体制建立的过程,理解其必要性和重要意义。

2.能力培养:培养学生利用主要矛盾与次要矛盾的方法分析十一届三中全会作出工作重心转移的重要决定;运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

3.情感态度与价值观:

(1)深刻认识实践是检验真理的唯一标准。

(2)生产关系改革只有适应生产力的发展,才能推动经济的发展和社会的进步。

(3)社会主义初期阶段需要长期坚持市场经济体制,使学生认识到坚持改革开放政策一百年不动摇。

*

*

重点:十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

难点:计划经济与市场经济的区别;城市经济体制改革的措施和作用;经济体制改革的本质;对社会主义市场经济体制的理解。

*

计划经济,又称指令型经济,是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。

⑵基本特征:

高度集中统一,国家以行政手段调节经济运行

计划经济

⑴含义:

市场经济

通过价格、供求、竞争之间的相互作用和影响,推动资源的流动与分配。

市场经济是指通过市场配置社会资源的经济形式。

⑴含义:

⑵基本特征:

十一届三中全会召开的背景、内容、意义是什么?

一、改革的提出

——十一届三中全会

自主学习 展示交流

——十一届三中全会

一、改革的提出

1、背景:

(1)国民经济处于停滞状态,人民生活没有改善;

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋

(2)通过开展真理标准大讨论,实现了思想大解放;

(3)邓小平作了《解放思想、实事求是,团结一致向前看》的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。

思想路线:

政治路线:

组织路线:

2、内容:

3、意义:

是新中国历史上的重大转折,成为改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

一、改革的提出

—十一届三中全会

确立了解放思想、实事求是的思想路线

抛弃了 “以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针

形成了以邓小平为核心的第二代领导集体

经济路线:

转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,确定以经济建设为中心,实行改革开放。

两个凡是

以阶级斗争为纲

个人崇拜

解放思想 实事求是

经济建设

集体领导

思

想

政

治

组

织

(邓小平)

社会主义现代化建设新时期

改革开放

问题探究:为什么说十一届三中全会是新中国历史的重大转折?

——经济体制改革

二、改革的开展

思考:假使你是一名改革者,你认为当时经济体制的改革应该首先从农村开始,还是从城市开始?请说出你的理由?

什么是经济体制改革?

在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的各个环节,最终解放和发展生产力。

材料一1978年12月,陈云在一次中央工作会议上说:“我们不能到处紧张,要先把农民这一头安稳下来。农民有了粮食,棉花、副食品、油、糖和其他经济作物就都好解决了。摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了。”

材料二1998年,江泽民在安徽农村考察时指出:“改革从农村开始不是偶然的,是由我国基本国情和当时农村的困境决定的。十年浩劫使国民经济到了崩溃的边缘,农村的问题尤为突出,当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大事,不改革已经没有出路了。”

1.农村经济体制改革(1978年)

(1)首先在农村开始改革的原因

国情:我国是一个落后农业国,农业是国民经济的基础

困境:过去对社会主义道路探索的失误,在农村中的危害远远大于城市

(1)首先在农村开始改革的原因

农村已出现了改革试验

1.农村经济体制改革(1978)

材料三一些思想束缚打破较早的地区,当地农民和地方领导已经大胆地开始进行了改革试验,农村已出现了改革势在必行的大趋势

安徽、四川

全国

试点

推行

(2)过程:

①经营方式

(3)内容:

②分配方式:

平均主义

按劳分配

③基层组织:

人民公社、生产大队

乡、镇政府 村民委员会

(1)首先在农村开始改革的原因

1.农村经济体制改革(1978)

家庭联产承包责任制的实质

实现了土地集体所有权与经营权的分离,确立了土地集体所有制基础上以户为单位的家庭承包经营的新型农业耕作模式。

1980年产粮 5.02亿公斤1981年产粮 6.70亿公斤1982年产粮 7.15亿公斤

凤阳县粮食产量三年三大步

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,

三年跨了三大步,

如今飞出金凤凰。

(1978年后)

1976年产粮 0.77亿公斤

凤阳地多不打粮,

磙子一住就逃荒。

只见凤阳女出嫁,

不见新娘进凤阳。

(1978年前)

调动了农民的生产积极性。

全国农业得到大发展,农村开始了历史性的巨变。

促进了城市的改革。

1.农村经济体制改革(1978)

(1)首先在农村开始改革的原因

(2)过程:

(3)内容:

(4)意义:

2.城市经济体制改革(1984年以后全面展开)

从20世纪50年代以来,在计划经济体制下,国有企业从原料购进到产品生产、销售,都根据国家统一计划进行。这种高度集中的经济体制,导致政企职责不明。计划经济体制曾经推动国家社会经济的发展,但长期实行国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用。分配中平均主义严重,从而造成企业缺乏自主权,企业吃国家的“大锅饭”、职工吃企业的“大锅饭”局面,严重压抑了企业和职工的主动性、积极性和创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

(1)原因(结合下面材料分析计划经济体制的弊端)

高度集中的计划经济体制使企业失去了活力

(2)中心环节:

管理体制:

所 有 制:

分配制度:

(4)作用:

调动各方面的积极性,增加了活力,经济得到快速发展,效益显著提高。

高度集中 → 政企分开、自主经营

单一公有 制 → 公有制为主体,多 种所有制并存

平均主义 → 按劳分配为主、多种分配方式并存

(3)措施:

增强企业活力,把企业搞活。

二、改革的开展

——经济体制改革

1.农村经济体制改革——家庭联产承包责任制

2.城市经济体制改革——国有企业改革

生产关系

生产力

适应

国内:改革面临重重阻力

包产到户姓“社”姓“资”?

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”?

——乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”?

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”?

——计划经济等于社会主义,市场经济等于资本主义,姓“资”

90年代后,经济体制改革何去何从?

国际:东欧剧变,苏联解体

邓小平南方谈话

(思想基础)

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别…计划和市场都是手段(不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫)

三、改革的目标—社会主义市场经济体制的建立

2.过程

3.意义

1.背景:

国内:改革面临重重阻力

国际:东欧剧变,苏联解体

思想基础:邓小平南方谈话

邓小平南方谈话(1992)

提出理论

目标确立

1992年10月,中共十四大

基本框架

1993年中共十四届三中全会

理论完善

1997年十五大

基本建立

21世纪初

2、过程(连连看)

3.意义:

①社会生产力高速发展,创造了经济增长史上的新奇迹;②人民生活发生了翻天覆地的变化;

③中国不但解决了温饱问题,而且总体上达到小康水平,并朝着全面建设小康社会的新目标迈进。

四、启示

经济体制改革对社会主义现代建设有哪些启示?

(生产关系,工作的重心的问题等角度思考)

合作讨论 展示交流

生产关系的调整要适应生产力的发展水平

始终坚持以经济建设为中心,大力发展生产力

现代化建设从本国的实际出发,实事求是

发展经济的同时要注意保护环境,走可持续发展道路

加强社会保障,关注民生

进一步全面深化改革

………….

从计划经济到市场经济

十一届三中全会的召开

农村经济体制改革(开始)

城市经济体制改革(推广)

建立社会主义市场经济体制

实践

决策

目标

课堂小结

课堂检测

1.1984年,在国庆的游行队伍中,农民开着拖拉机,载着“联产承包好”的牌子通过天安门广场。农民从家庭联产承包责任制中得到的实惠是 ( )

A.获得了承包土地的所有权

B.获得了生产和分配的自主权

C.获得了劳动产品的所有权

D.获得了一切生产资料的所有权

2.邓小平在“南方谈话”中指出:“没有一点闯的精神,没有一点‘冒’的精神,没有一股气呀,劲呀,就走不出一条好路,一条新路,就干不出新事业。”从后来的实践看,“好路”“新路”的“路标”是( )

A.加入世界贸易组织

B.建立社会主义市场经济体制

C.实行家庭联产承包责任制

D.提出“一国两制”构想

B

B

改革开放四十年的辉煌成就让世界看到了改革开放的中国加速度,看到了将改革开放进行到底的中国决心。我们改革的脚步不会停滞,开放的大门只会越开越大。我们都在努力奔跑,我们都是追梦人。

——2019年习近平主席新年贺词

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势