人教版高中历史必修二 第12课 从计划经济到市场经济 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修二 第12课 从计划经济到市场经济 课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 797.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第12课

从计划经济到市场经济

计划经济

市场经济

七律(一)

谁说计划最为高,生计自安休代敲。

五尺身躯三尺票,一人湘肉万人枵。

黄河欲渡忽飞雪,舟辑难行枉置艄。

遍觅圣贤望梅路,圣贤已过奈何桥。

注释: ---1977年 ---1999年

枵(xiāo):意为空虚。如~腹。

七律(二)

招凰引凤筑金巢,

地利天时胆自豪。

大别市场居宝地,

个私企业显高招。

琳琅商品堆盈架,

熙攘人群涌若潮。

莫道老区多闭塞,

劝君注目看今朝!

本课导入

两首诗分别反映了什么经济体制?

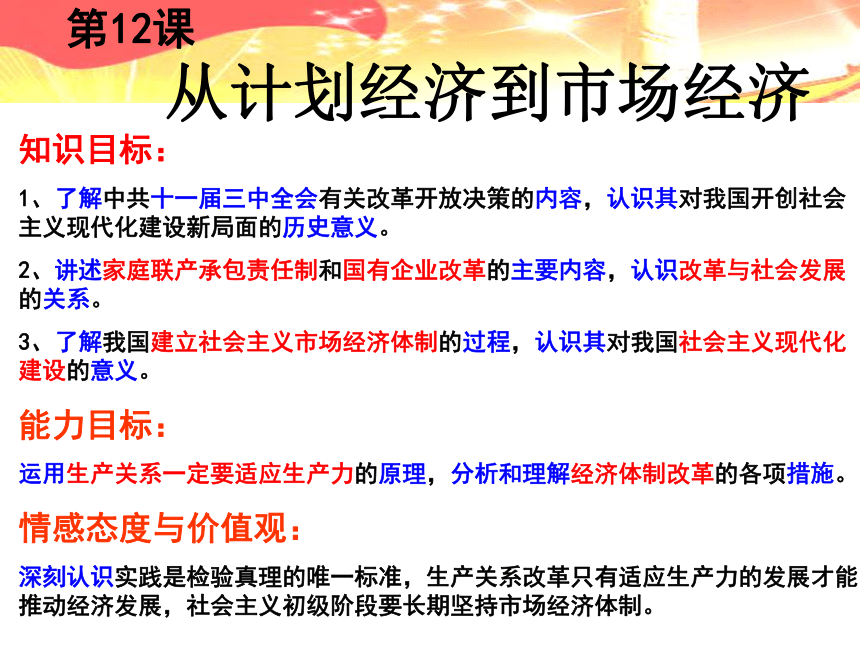

知识目标:

1、了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

能力目标:

运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

情感态度与价值观:

深刻认识实践是检验真理的唯一标准,生产关系改革只有适应生产力的发展才能推动经济发展,社会主义初级阶段要长期坚持市场经济体制。

第12课

从计划经济到市场经济

第12课

从计划经济到市场经济

重点:十一届三中全会实现的伟大转折; 农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

难点:城市经济体制改革的内涵和具体

作用;社会主义市场经济体制。

七律(三)

历史翻腾雾若蓬,

残霾扫尽又朦胧。

峰回路转时多变,

云散烟消道已通。

曾是沙尘迷望眼,

竟如旭日照霞红。

年逢四十春花放,

万里征程凭好风!

思考:好风指的是什么呢?

好风即改革开放的春风。

十一届三中全会召开的背景、内容

及影响是什么?

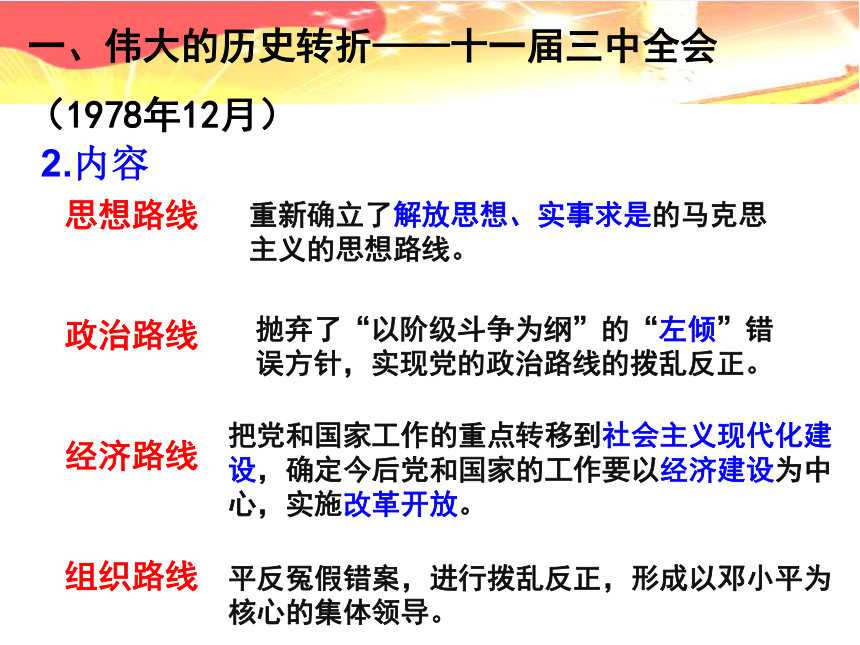

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

阅读教材内容,思考并讨论

1、背景

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因

(2)光明日报发表《实践是检验真理的唯一标准》,并全面展开了关于真理标准问题的大讨论。

——思想基础

(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想

思想路线

政治路线

经济路线

组织路线

重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义的思想路线。

抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左倾”错误方针,实现党的政治路线的拨乱反正。

把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设,确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,实施改革开放。

平反冤假错案,进行拨乱反正,形成以邓小平为核心的集体领导。

2.内容

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1978年12月)

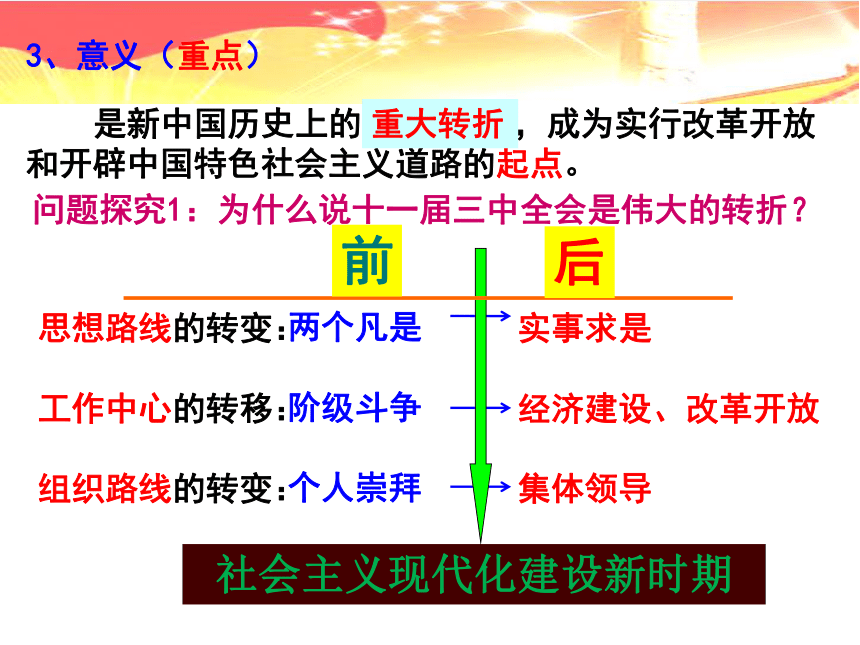

3、意义(重点)

是新中国历史上的重大转折 ,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

问题探究1:为什么说十一届三中全会是伟大的转折?

重大转折

社会主义现代化建设新时期

前

后

思想路线的转变:

工作中心的转移:

组织路线的转变:

两个凡是

阶级斗争

个人崇拜

实事求是

经济建设、改革开放

集体领导

二、经济体制改革

在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。

前提:

内容:

目的:

实质:

坚持社会主义制度

改革生产关系中不适应生产力发展的环节

解放和发展生产力

社会主义制度的自我完善和发展

概念解读:经济体制改革

生产关系

适应

生产力

*

材料一 在中国,在一个很长时期内,农民是人口的主体,农业是整个国民经济的基础,农村和农业的状况如何,对国民经济和社会的发展关系极大。

材料二 到1978年还有2亿多农民没有解决温饱问题……1977年,全国有1.5亿农村人口的口粮不足。1978年,全国有将近30%的生产队年人均分配在50元以下。

材料三 1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣到0.13元,有2.7亿人每天能挣到0.14元。

——摘自农业部人民公社管理局的相关报表

地位:农业为本,是国民经济的基础。

现状:农民生活水平低下,解决农村问题迫在眉睫。

体制:高度集中计划经济体制给农村带来的危害远大于城市。

问题探究2:如果你是一位决策者,经济体制改革应从农村还是城市展开呢?为什么?

1、农村经济体制改革——开始(重点)

生产经营方式

组织管理方式

1983年

二、 经济体制改革

(1)原因:①②③

(2)经过:

1978年在安徽、四川一些农村,开始实行包产到组、包产到户的农业生产责任制

试行

推广

逐步形成家庭联产承包责任制

撤销人民公社,建立乡镇政府;撤销生产大队,建立 村民委员会 。

*

家庭联产承包责任制:是在土地公有制的基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变成分户经营,自负盈亏。

1、农村经济体制改革(重点)

其特点是将土地所有权与经营权分离,农民有了生产经营和分配的自主权。

1、农村经济体制改革

(3)意义

① 极大调动了农民的生产积极性。

② 农村开始了历史性的变革,全国农业得到大发展。

③ 农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革。

七律(四)

南海春天故事传,

神州大地换新颜。

家庭联产家家乐,

个体经营个个欢。

地覆天翻夸绝后,

日新月异赞空前。

世界高擎星帜艳,

东方惊醒睡狮喧。

生产关系

适应

生产力

2.城市经济体制改革

(1)原因:

材料一:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料二:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但没有横向联系,电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管。冶金部门把铜调到别的地方去,电缆厂需要铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费。本来两个厂发展横向联合,通过签订合同就可以解决,但是不行。

计划经济严重束缚了企业的生产和发展

2、城市经济体制改革(1984年以后全面展开)

管理体制:

所 有 制:

分配制度:

(2)内容

增强企业活力,把企业搞活。

政企分开、简政放权。

以公有制经济为主体、多种所有制经济并存。

按劳分配为主、多种分配方式并存。

中心环节:

措施

单一的公有制经济

平均主义

高度集中

七律(五)

春雨沐花花竞放,阳光惠政政相倾。

一枝独大难天下,主次兼顾万众兴。城乡就业担七份,利润增盈占五成。国企民营丰两翼,中华经济翥鲲鹏。

(3)意义

调动了企业的积极性,增强了企业活力。

促进经济得到快速发展。

注释:翥(zhù),意为鸟向上飞。

生产力

适应

生产关系

20世纪80年代末到90年代初,中国的改革开放面临着复杂的国内外形势。

(1)国内:有人对改革提出质疑,认为改革是走资本主义道路,改革遇到重重阻力。

(2)国际:东欧剧变,苏联解体。世界社会主义运动遭遇挫折。部分人对改革失去信心。

根本原因:计划经济体制束缚了人们的思想,阻碍了生产力的发展。

三、社会主义市场经济体制的建立

政府

(行政手段)

市场

(看不见的手)

高度集中、统一管理,国家以行政手段调节

经济运行。

通过价格、

供求、竞争

之间的相互

作用和影响,

推动资源的

流动与分配。

在新中国早期,对集中各种资源进行国家重点建设,

促进“一五计划”超额完成,保证市场稳定和人民的基本需求,发挥过重要作用。

推动资源的

优化配置。

各种生产和销售由中央统一制定,制约企业和地方的积极性和创造性,束缚生产力发展。

市场不是

万能的,

存在一定

的盲目性、

自发性、

滞后性。

比较计划经济与市场经济体制

资源配置方式 基本特征 积极作用 消极作用

计

划

经

济

体

制

市

场

经

济

体

制

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

*

1993年中共十四届三中全会;

1997年中共十五大提出了我国现阶段的基本经济制度;

21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。

建立过程

1992年南方谈话,提出要搞好社会主义的市场经济;

1992年10月,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

三、社会主义市场经济体制的建立

理论提出:

目标确立:

确立框架:

理论完善:

基本建立:

① 中国经济飞速发展,创造了世界经济增长史上的新奇迹;

② 人民生活水平不断提高;

③ 提升了中国的国际地位。

(三)意义

三、社会主义市场经济体制的建立

图一

图二

本课小结

一、十一届三中全会——转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制的建立

农村(开始)

城市(扩展)

决策

目标

生产关系

适应

生产力

1.十一届三中全会后,农村改革和城市经济体制改革的相同点不包括?( )

A.改变单一的管理模式

B.有利于解放生产力

C.分配上克服了平均主义

D. 从根本上改变了所有制形式

2.农村和城市经济体制改革的实质是( )?

A.解放社会生产力 B.增强农村和城市的经济活力

C.推动经济的快速发展 D.社会主义制度的自我完善和发展

D

D

学以致用

改革永远在路上

天翻地覆四十年,喜看神州大变迁。

亩产千斤金浪涌,楼高万丈彩云连。

几代人民齐奋斗,凝心聚力凯歌旋。

禹甸宏图撸袖绘,初心不忘绘新篇。

课后作业:完成练习册相对应的习题。

第12课

从计划经济到市场经济

计划经济

市场经济

七律(一)

谁说计划最为高,生计自安休代敲。

五尺身躯三尺票,一人湘肉万人枵。

黄河欲渡忽飞雪,舟辑难行枉置艄。

遍觅圣贤望梅路,圣贤已过奈何桥。

注释: ---1977年 ---1999年

枵(xiāo):意为空虚。如~腹。

七律(二)

招凰引凤筑金巢,

地利天时胆自豪。

大别市场居宝地,

个私企业显高招。

琳琅商品堆盈架,

熙攘人群涌若潮。

莫道老区多闭塞,

劝君注目看今朝!

本课导入

两首诗分别反映了什么经济体制?

知识目标:

1、了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

能力目标:

运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

情感态度与价值观:

深刻认识实践是检验真理的唯一标准,生产关系改革只有适应生产力的发展才能推动经济发展,社会主义初级阶段要长期坚持市场经济体制。

第12课

从计划经济到市场经济

第12课

从计划经济到市场经济

重点:十一届三中全会实现的伟大转折; 农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

难点:城市经济体制改革的内涵和具体

作用;社会主义市场经济体制。

七律(三)

历史翻腾雾若蓬,

残霾扫尽又朦胧。

峰回路转时多变,

云散烟消道已通。

曾是沙尘迷望眼,

竟如旭日照霞红。

年逢四十春花放,

万里征程凭好风!

思考:好风指的是什么呢?

好风即改革开放的春风。

十一届三中全会召开的背景、内容

及影响是什么?

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

阅读教材内容,思考并讨论

1、背景

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因

(2)光明日报发表《实践是检验真理的唯一标准》,并全面展开了关于真理标准问题的大讨论。

——思想基础

(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想

思想路线

政治路线

经济路线

组织路线

重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义的思想路线。

抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左倾”错误方针,实现党的政治路线的拨乱反正。

把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设,确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,实施改革开放。

平反冤假错案,进行拨乱反正,形成以邓小平为核心的集体领导。

2.内容

一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1978年12月)

3、意义(重点)

是新中国历史上的重大转折 ,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

问题探究1:为什么说十一届三中全会是伟大的转折?

重大转折

社会主义现代化建设新时期

前

后

思想路线的转变:

工作中心的转移:

组织路线的转变:

两个凡是

阶级斗争

个人崇拜

实事求是

经济建设、改革开放

集体领导

二、经济体制改革

在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。

前提:

内容:

目的:

实质:

坚持社会主义制度

改革生产关系中不适应生产力发展的环节

解放和发展生产力

社会主义制度的自我完善和发展

概念解读:经济体制改革

生产关系

适应

生产力

*

材料一 在中国,在一个很长时期内,农民是人口的主体,农业是整个国民经济的基础,农村和农业的状况如何,对国民经济和社会的发展关系极大。

材料二 到1978年还有2亿多农民没有解决温饱问题……1977年,全国有1.5亿农村人口的口粮不足。1978年,全国有将近30%的生产队年人均分配在50元以下。

材料三 1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.12亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每人每天能挣到0.13元,有2.7亿人每天能挣到0.14元。

——摘自农业部人民公社管理局的相关报表

地位:农业为本,是国民经济的基础。

现状:农民生活水平低下,解决农村问题迫在眉睫。

体制:高度集中计划经济体制给农村带来的危害远大于城市。

问题探究2:如果你是一位决策者,经济体制改革应从农村还是城市展开呢?为什么?

1、农村经济体制改革——开始(重点)

生产经营方式

组织管理方式

1983年

二、 经济体制改革

(1)原因:①②③

(2)经过:

1978年在安徽、四川一些农村,开始实行包产到组、包产到户的农业生产责任制

试行

推广

逐步形成家庭联产承包责任制

撤销人民公社,建立乡镇政府;撤销生产大队,建立 村民委员会 。

*

家庭联产承包责任制:是在土地公有制的基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变成分户经营,自负盈亏。

1、农村经济体制改革(重点)

其特点是将土地所有权与经营权分离,农民有了生产经营和分配的自主权。

1、农村经济体制改革

(3)意义

① 极大调动了农民的生产积极性。

② 农村开始了历史性的变革,全国农业得到大发展。

③ 农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革。

七律(四)

南海春天故事传,

神州大地换新颜。

家庭联产家家乐,

个体经营个个欢。

地覆天翻夸绝后,

日新月异赞空前。

世界高擎星帜艳,

东方惊醒睡狮喧。

生产关系

适应

生产力

2.城市经济体制改革

(1)原因:

材料一:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

材料二:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但没有横向联系,电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管。冶金部门把铜调到别的地方去,电缆厂需要铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费。本来两个厂发展横向联合,通过签订合同就可以解决,但是不行。

计划经济严重束缚了企业的生产和发展

2、城市经济体制改革(1984年以后全面展开)

管理体制:

所 有 制:

分配制度:

(2)内容

增强企业活力,把企业搞活。

政企分开、简政放权。

以公有制经济为主体、多种所有制经济并存。

按劳分配为主、多种分配方式并存。

中心环节:

措施

单一的公有制经济

平均主义

高度集中

七律(五)

春雨沐花花竞放,阳光惠政政相倾。

一枝独大难天下,主次兼顾万众兴。城乡就业担七份,利润增盈占五成。国企民营丰两翼,中华经济翥鲲鹏。

(3)意义

调动了企业的积极性,增强了企业活力。

促进经济得到快速发展。

注释:翥(zhù),意为鸟向上飞。

生产力

适应

生产关系

20世纪80年代末到90年代初,中国的改革开放面临着复杂的国内外形势。

(1)国内:有人对改革提出质疑,认为改革是走资本主义道路,改革遇到重重阻力。

(2)国际:东欧剧变,苏联解体。世界社会主义运动遭遇挫折。部分人对改革失去信心。

根本原因:计划经济体制束缚了人们的思想,阻碍了生产力的发展。

三、社会主义市场经济体制的建立

政府

(行政手段)

市场

(看不见的手)

高度集中、统一管理,国家以行政手段调节

经济运行。

通过价格、

供求、竞争

之间的相互

作用和影响,

推动资源的

流动与分配。

在新中国早期,对集中各种资源进行国家重点建设,

促进“一五计划”超额完成,保证市场稳定和人民的基本需求,发挥过重要作用。

推动资源的

优化配置。

各种生产和销售由中央统一制定,制约企业和地方的积极性和创造性,束缚生产力发展。

市场不是

万能的,

存在一定

的盲目性、

自发性、

滞后性。

比较计划经济与市场经济体制

资源配置方式 基本特征 积极作用 消极作用

计

划

经

济

体

制

市

场

经

济

体

制

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

——1992年邓小平南方谈话

*

1993年中共十四届三中全会;

1997年中共十五大提出了我国现阶段的基本经济制度;

21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。

建立过程

1992年南方谈话,提出要搞好社会主义的市场经济;

1992年10月,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

三、社会主义市场经济体制的建立

理论提出:

目标确立:

确立框架:

理论完善:

基本建立:

① 中国经济飞速发展,创造了世界经济增长史上的新奇迹;

② 人民生活水平不断提高;

③ 提升了中国的国际地位。

(三)意义

三、社会主义市场经济体制的建立

图一

图二

本课小结

一、十一届三中全会——转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制的建立

农村(开始)

城市(扩展)

决策

目标

生产关系

适应

生产力

1.十一届三中全会后,农村改革和城市经济体制改革的相同点不包括?( )

A.改变单一的管理模式

B.有利于解放生产力

C.分配上克服了平均主义

D. 从根本上改变了所有制形式

2.农村和城市经济体制改革的实质是( )?

A.解放社会生产力 B.增强农村和城市的经济活力

C.推动经济的快速发展 D.社会主义制度的自我完善和发展

D

D

学以致用

改革永远在路上

天翻地覆四十年,喜看神州大变迁。

亩产千斤金浪涌,楼高万丈彩云连。

几代人民齐奋斗,凝心聚力凯歌旋。

禹甸宏图撸袖绘,初心不忘绘新篇。

课后作业:完成练习册相对应的习题。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势