历史人教版必修二第20课 从战时共产主义到斯大林模式课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修二第20课 从战时共产主义到斯大林模式课件(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 14:35:15 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

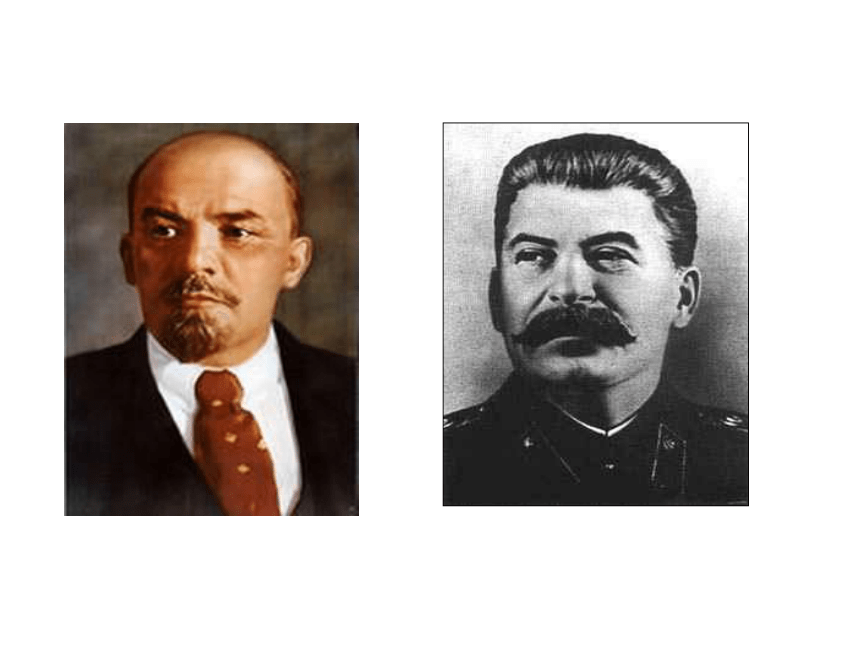

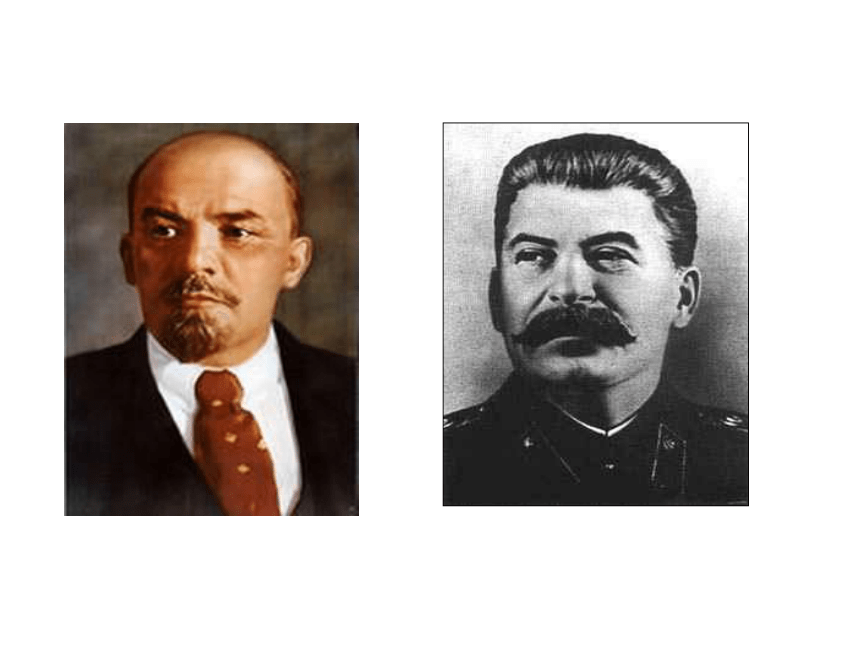

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式

改革

解体

1991.12.21

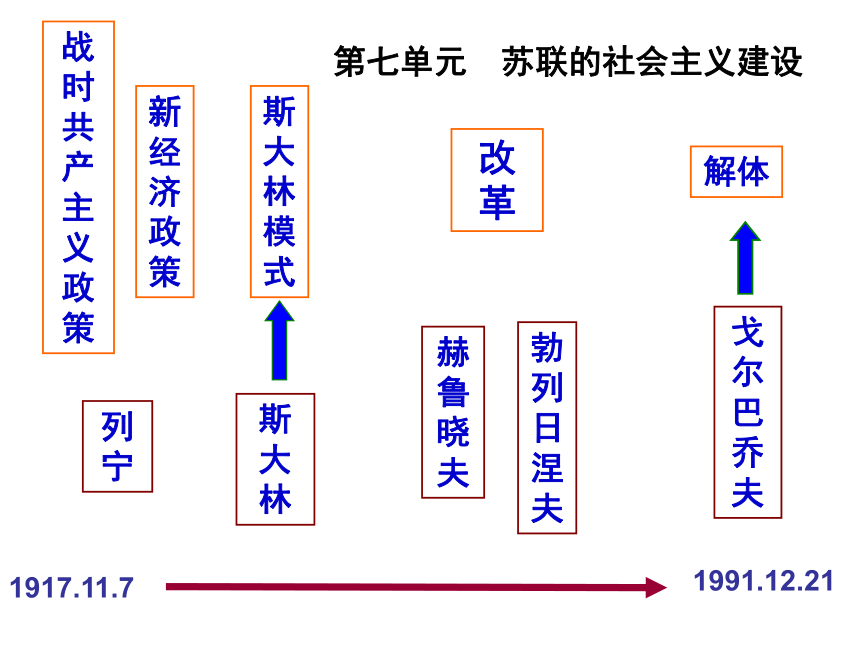

第七单元 苏联的社会主义建设

1917.11.7

第20课 从“战时共产主义”政策

到“斯大林模式”

课标要求:

1.识记“战时共产主义”、新经济政策、斯大林模式的内容;

2.比较“战时共产主义”与新经济政策的不同点;认识政策转变的必要性;

3.客观评价斯大林模式。

——在理论与实践、理想与现实之间的艰难探索

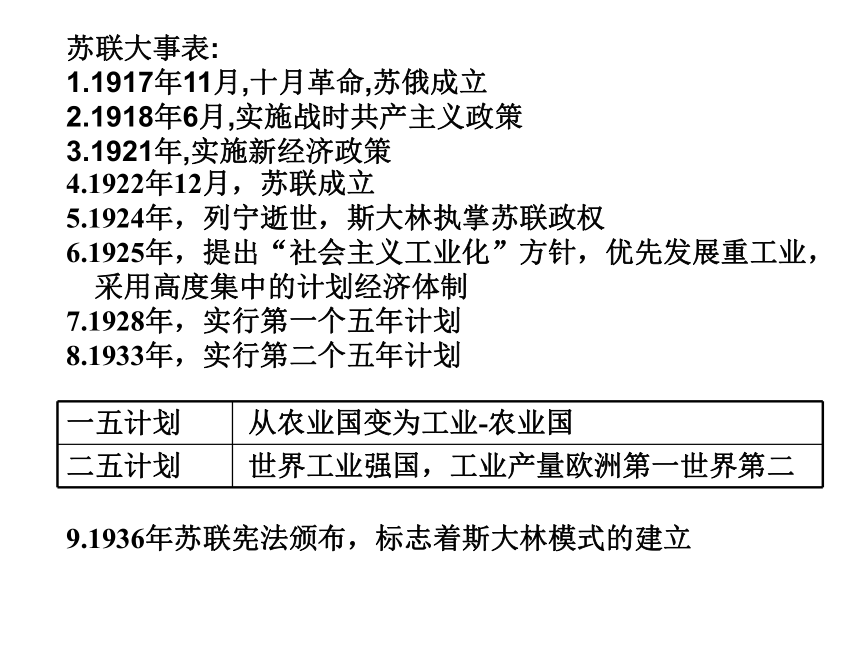

4.1922年12月,苏联成立

5.1924年,列宁逝世,斯大林执掌苏联政权

6.1925年,提出“社会主义工业化”方针,优先发展重工业,

采用高度集中的计划经济体制

7.1928年,实行第一个五年计划

8.1933年,实行第二个五年计划

9.1936年苏联宪法颁布,标志着斯大林模式的建立

苏联大事表:

1.1917年11月,十月革命,苏俄成立

2.1918年6月,实施战时共产主义政策

3.1921年,实施新经济政策

一五计划 ?从农业国变为工业-农业国

二五计划 ?世界工业强国,工业产量欧洲第一世界第二

“战时共产主义”;

新经济政策;

“斯大林模式”

探索一:

探索二:

探索三:

【整体感知】

列宁

斯大林

→

马恩关于社会主义的设想:

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币

帝国主义的武装干涉

国内反动势力的反扑

苏维埃政权面临危机

1、背景

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

探索一:战时共产主义政策

——按马恩理论构想进行的探索

2.目的:

集中全国的物力、财力,支持红军、战胜敌人。

3.特点:

兼有“战时”和“共产主义”两种特色。

一、战时共产主义政策

余粮收集制

大中小企业国有化

取消自由贸易

普遍义务劳动制

强制劳动

公有制

计划经济

不劳动者不得食

共产制

4.内容:战时共产主义政策与经典社会主义构想有

何共性?

战时共产主义政策

马克思构想的社会主义

5、评价:

积极作用:

失误:

① 最大限度地集中了全国的财力、物力,保障军事上的胜利,巩固了苏维埃政权。

②为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。

①对国家经济造成不利影响,

②并非是向社会主义过渡的正确途径。

【实践证明这不是一种理想的政策,一些措施如---国家垄断全部经济、取消自由贸易、实行平均分配等不符合经济发展规律,严重损害了农民和工人的利益,使工农联盟也濒于瓦解。】

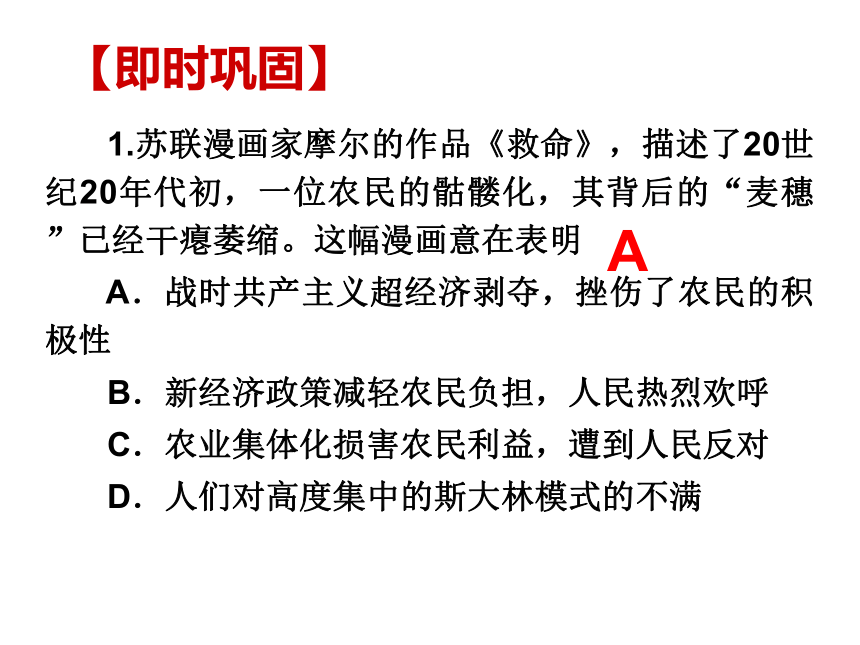

1.苏联漫画家摩尔的作品《救命》,描述了20世纪20年代初,一位农民的骷髅化,其背后的“麦穗”已经干瘪萎缩。这幅漫画意在表明

A.战时共产主义超经济剥夺,挫伤了农民的积极性

B.新经济政策减轻农民负担,人民热烈欢呼

C.农业集体化损害农民利益,遭到人民反对

D.人们对高度集中的斯大林模式的不满

A

【即时巩固】

探索二:新经济政策

——依实践和苏俄现实进行的探索

1、背景

四年世界大战和三年国内

战争的破坏;自然灾害

战时共产主义政策

的失误

苏俄国民经济濒临崩溃

工人、农民不满

苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机

1921年,苏俄实施新经济政策

二、新经济政策

2、实施的标志

1921年3月俄共(布)第十次全国代表大会通过

《关于以实物税代替余粮收集制的报告》

余粮收集制

国有化

取消自由贸易

实物配给制

新经济政策“新”在哪里?

私有经济

市场、商品流通、货币

3.内容

新经济政策

粮食税

国有为主,私有并存

恢复自由贸易

取消实物配给制

政策

农业

工业

贸易

分配

战时共产主义政策

新经济政策的实质:在国家掌握主要经济命脉的前提(公有制为主体)下,允许在一定范围内发展资本主义,利用资本主义的积极因素(市场、商品和货币关系) 来建设社会主义

①单一公有制

→以公有制为主体,多种所有制并存

②行政军事管理

→利用资本主义的市场、商品货币关系

苏俄(联)粮食产量变化曲线图

4、评价

①促进了经济的迅速恢复(1925年)

巩固了工农联盟、巩固了苏维埃政权。

②是列宁对俄国这样落后的国家如何走上社会主义道路的探索,是一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路。

在实施过程中,不可避免地出现了一些问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。

注意:

2.与“战时共产主义”政策相比,新经济政策主要“新”在

A.由苏维埃国家掌握一切经济命脉

B.在一定范围内恢复了资本主义

C.经济建设依靠广大的工农劳动群众

D.在经济建设中以计划经济为主

【即时巩固】

B

苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:

列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)

新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义

1925年,苏俄国民经济基本恢复

“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?

提示:迅速增强经济实力和国防力量;优先发展重工业。

斯大林时代:开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式

1、背景:

(1)苏联的建立

时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

加盟国家:俄罗斯、乌克兰 、白俄罗斯、南高加索

(2)列宁逝世:1924年1月21日

(3)外部受到资本主义国家的包围和战争威胁

三、斯大林模式

三、斯大林模式

2.含义:

20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的

高度集中的政治、经济体制。

3.形成标志:

1936年苏联新宪法的颁布

4.表现:

⑴工业:优先发展重工业的方针,农业、轻工

业提供资金。

⑶ 经济体制:实行单一的公有制和高度集中的

计划经济。

⑵农业:农业集体化运动:把分散的农民组织

到集体农庄里(1937)

5、“斯大林模式”形成具体过程

(1)高度集中的工业

①工业化方针的提出

时间:1925年12月

联共(布)十四大

核心内容:优先发展重工业

1928年,新经济政策

被实际终止

列宁与斯大林在一起

?1926—1928年,对原有企业改建扩建,同时新建几千家企业

②工业化的进程

?制定并实施三个五年计划

?计划的奇迹

1928年-1932年

从农业国变为工业-农业国

1933年-1937年

世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

名 称 时 间 主 要 成 就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联工业产值增长示意图

③工业化成就:

苏联迅速实现了工业化;

形成比较齐全的工业体系;

成为世界工业强国;

为二战中击败法西斯奠定了物质基础。

他接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武的强国。 ——丘吉尔

?优先发展重工业,由农业和轻工业为重工业发展提供资金

④工业化的特点

?经济体制:实行单一的公有制

高度集中的计划经济

排斥市场经济

?建立相对独立于资本主义世界市场之外的

经济体系

?轻重工业比例严重失调;

(重工业过重,轻工业过轻,农业落后)

?排斥市场调节,经济效益低下;

?挫伤劳动者生产积极性和创造性。

⑤工业化存在的问题

(2)农业全盘集体化

①目的:为配合国家工业化的需要

摆脱粮食供应的困难

③经过:

1929年开始、

1937年完成

农民加入集体农庄

②方针的提出:1927年,联共(布)十五大

苏联农村消灭了私有制和剥削现象,

为社会主义工业化提供了充足的原料和资金,

促进了工业化的顺利进行。

强制性加入,违背自愿原则;

牺牲农业发展工业;

严重挫伤农民积极性,影响农业的长久发展

并没有促进农业生产力本身的发展

④农业集体化成就:

⑤存在的问题:

材料2:据统计,在苏联农村中,从1927年7月到1930年,牛减少了22%,马减少了13%,猪牛减少了33%,羊减少了26%。

材料3:实现农业集体化后,苏联政府采取提高工业品价格的办法,要农民为工业化提供资金,……据统计,从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……“一五计划”期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

———原历史教科书

材料4:苏联的办法把农民挖的很苦。他们采取所谓义务交售制等办法,把农民生产的东西拿走的太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它吃米,又要马儿跑的好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

———毛泽东《论十大关系》

对“斯大林模式”的评价

积极:

开辟了一种计划经济体制和新型的工业化模式;

使苏联迅速实现了国家工业化,成为世界工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

使国民素质得到提高;

为一些社会主义、资本主义国家提供了借鉴。

消极:?片面发展重工业,导致农业和轻工业长期处于落

后状态,人民生活水平提高缓慢;

?挫伤了农民生产积极性;

?长期执行计划指令,压制了地方和企业的

积极性,阻碍了苏联经济的持续发展;

? 高度集中的计划经济体制被长期固定下来并日益

僵化,成为苏联解体的一个重要原因。

民意的选择-------

美国学者大卫·科兹 1991年6月在莫斯科的调查结果:

(1)支持改革前的社会主义模式的约9.6%;

(2)拥护改革,并希望社会主义国家实现民主化的约12.3%;

(3)应当实行资本主义的约79.7%。

——黄苇町《苏共亡党十年祭》

1991年第一个社会主义国家轰然倒塌

1991克里姆林宫的红旗黯然降落

综合提升:

试比较斯大林模式与中国特色社会主义及西方资本主义模式的异同。

所有制

经济管理体制

经济建设方针

农业发展道路

私有制

私有为主

兼有国营

市场体制

先轻后重

优先发展

重工业

资本主义农场

分权、制衡

农业集体化

高度集中

家庭联产承包责任制

政企分开

农、轻、重 协调发展

社会主义市场经济体制

高度集中计划经济体制

公有制为主 多种所有制

单一的

公有制

市场主导国家调控

比较

资本主义经济制度 社会主义经济制度

自由放任(英国) 国家干预(美国) 斯大林模式 ( 苏联) 中国特色模式

政 治 权 力

沉重的反思

怎样建设社会主义,全世界的马克思主义者进行了很多探索,直到现在仍然没有停止。苏联社会主义建设的探索,它给我国社会主义建设留下了哪些启示?

2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径

1.要有实事求是的精神

3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进

4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律

5.是否有利于广大人民长远的根本利益

“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”

单一公有制到公有制为主多种所有制并存

计划经济到社会主义市场经济

平均主义到“先富”“后富”最终实现共同富裕

封闭、半封闭到对外开放

权力集中、民主法治匮乏到社会主义民主法治

社会主义现代化建设新时期中国的探索

列宁

斯大林

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式

改革

解体

1991.12.21

第七单元 苏联的社会主义建设

1917.11.7

第20课 从“战时共产主义”政策

到“斯大林模式”

课标要求:

1.识记“战时共产主义”、新经济政策、斯大林模式的内容;

2.比较“战时共产主义”与新经济政策的不同点;认识政策转变的必要性;

3.客观评价斯大林模式。

——在理论与实践、理想与现实之间的艰难探索

4.1922年12月,苏联成立

5.1924年,列宁逝世,斯大林执掌苏联政权

6.1925年,提出“社会主义工业化”方针,优先发展重工业,

采用高度集中的计划经济体制

7.1928年,实行第一个五年计划

8.1933年,实行第二个五年计划

9.1936年苏联宪法颁布,标志着斯大林模式的建立

苏联大事表:

1.1917年11月,十月革命,苏俄成立

2.1918年6月,实施战时共产主义政策

3.1921年,实施新经济政策

一五计划 ?从农业国变为工业-农业国

二五计划 ?世界工业强国,工业产量欧洲第一世界第二

“战时共产主义”;

新经济政策;

“斯大林模式”

探索一:

探索二:

探索三:

【整体感知】

列宁

斯大林

→

马恩关于社会主义的设想:

在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义,实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币

帝国主义的武装干涉

国内反动势力的反扑

苏维埃政权面临危机

1、背景

1918年,苏俄实施战时共产主义政策

探索一:战时共产主义政策

——按马恩理论构想进行的探索

2.目的:

集中全国的物力、财力,支持红军、战胜敌人。

3.特点:

兼有“战时”和“共产主义”两种特色。

一、战时共产主义政策

余粮收集制

大中小企业国有化

取消自由贸易

普遍义务劳动制

强制劳动

公有制

计划经济

不劳动者不得食

共产制

4.内容:战时共产主义政策与经典社会主义构想有

何共性?

战时共产主义政策

马克思构想的社会主义

5、评价:

积极作用:

失误:

① 最大限度地集中了全国的财力、物力,保障军事上的胜利,巩固了苏维埃政权。

②为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。

①对国家经济造成不利影响,

②并非是向社会主义过渡的正确途径。

【实践证明这不是一种理想的政策,一些措施如---国家垄断全部经济、取消自由贸易、实行平均分配等不符合经济发展规律,严重损害了农民和工人的利益,使工农联盟也濒于瓦解。】

1.苏联漫画家摩尔的作品《救命》,描述了20世纪20年代初,一位农民的骷髅化,其背后的“麦穗”已经干瘪萎缩。这幅漫画意在表明

A.战时共产主义超经济剥夺,挫伤了农民的积极性

B.新经济政策减轻农民负担,人民热烈欢呼

C.农业集体化损害农民利益,遭到人民反对

D.人们对高度集中的斯大林模式的不满

A

【即时巩固】

探索二:新经济政策

——依实践和苏俄现实进行的探索

1、背景

四年世界大战和三年国内

战争的破坏;自然灾害

战时共产主义政策

的失误

苏俄国民经济濒临崩溃

工人、农民不满

苏维埃政权面临严重的经济和

政治危机

1921年,苏俄实施新经济政策

二、新经济政策

2、实施的标志

1921年3月俄共(布)第十次全国代表大会通过

《关于以实物税代替余粮收集制的报告》

余粮收集制

国有化

取消自由贸易

实物配给制

新经济政策“新”在哪里?

私有经济

市场、商品流通、货币

3.内容

新经济政策

粮食税

国有为主,私有并存

恢复自由贸易

取消实物配给制

政策

农业

工业

贸易

分配

战时共产主义政策

新经济政策的实质:在国家掌握主要经济命脉的前提(公有制为主体)下,允许在一定范围内发展资本主义,利用资本主义的积极因素(市场、商品和货币关系) 来建设社会主义

①单一公有制

→以公有制为主体,多种所有制并存

②行政军事管理

→利用资本主义的市场、商品货币关系

苏俄(联)粮食产量变化曲线图

4、评价

①促进了经济的迅速恢复(1925年)

巩固了工农联盟、巩固了苏维埃政权。

②是列宁对俄国这样落后的国家如何走上社会主义道路的探索,是一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路。

在实施过程中,不可避免地出现了一些问题,加之领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。

注意:

2.与“战时共产主义”政策相比,新经济政策主要“新”在

A.由苏维埃国家掌握一切经济命脉

B.在一定范围内恢复了资本主义

C.经济建设依靠广大的工农劳动群众

D.在经济建设中以计划经济为主

【即时巩固】

B

苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:

列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)

新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义

1925年,苏俄国民经济基本恢复

“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?

提示:迅速增强经济实力和国防力量;优先发展重工业。

斯大林时代:开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式

1、背景:

(1)苏联的建立

时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

加盟国家:俄罗斯、乌克兰 、白俄罗斯、南高加索

(2)列宁逝世:1924年1月21日

(3)外部受到资本主义国家的包围和战争威胁

三、斯大林模式

三、斯大林模式

2.含义:

20世纪20-50年代斯大林执政时期形成的

高度集中的政治、经济体制。

3.形成标志:

1936年苏联新宪法的颁布

4.表现:

⑴工业:优先发展重工业的方针,农业、轻工

业提供资金。

⑶ 经济体制:实行单一的公有制和高度集中的

计划经济。

⑵农业:农业集体化运动:把分散的农民组织

到集体农庄里(1937)

5、“斯大林模式”形成具体过程

(1)高度集中的工业

①工业化方针的提出

时间:1925年12月

联共(布)十四大

核心内容:优先发展重工业

1928年,新经济政策

被实际终止

列宁与斯大林在一起

?1926—1928年,对原有企业改建扩建,同时新建几千家企业

②工业化的进程

?制定并实施三个五年计划

?计划的奇迹

1928年-1932年

从农业国变为工业-农业国

1933年-1937年

世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

名 称 时 间 主 要 成 就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联工业产值增长示意图

③工业化成就:

苏联迅速实现了工业化;

形成比较齐全的工业体系;

成为世界工业强国;

为二战中击败法西斯奠定了物质基础。

他接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武的强国。 ——丘吉尔

?优先发展重工业,由农业和轻工业为重工业发展提供资金

④工业化的特点

?经济体制:实行单一的公有制

高度集中的计划经济

排斥市场经济

?建立相对独立于资本主义世界市场之外的

经济体系

?轻重工业比例严重失调;

(重工业过重,轻工业过轻,农业落后)

?排斥市场调节,经济效益低下;

?挫伤劳动者生产积极性和创造性。

⑤工业化存在的问题

(2)农业全盘集体化

①目的:为配合国家工业化的需要

摆脱粮食供应的困难

③经过:

1929年开始、

1937年完成

农民加入集体农庄

②方针的提出:1927年,联共(布)十五大

苏联农村消灭了私有制和剥削现象,

为社会主义工业化提供了充足的原料和资金,

促进了工业化的顺利进行。

强制性加入,违背自愿原则;

牺牲农业发展工业;

严重挫伤农民积极性,影响农业的长久发展

并没有促进农业生产力本身的发展

④农业集体化成就:

⑤存在的问题:

材料2:据统计,在苏联农村中,从1927年7月到1930年,牛减少了22%,马减少了13%,猪牛减少了33%,羊减少了26%。

材料3:实现农业集体化后,苏联政府采取提高工业品价格的办法,要农民为工业化提供资金,……据统计,从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……“一五计划”期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3。

———原历史教科书

材料4:苏联的办法把农民挖的很苦。他们采取所谓义务交售制等办法,把农民生产的东西拿走的太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它吃米,又要马儿跑的好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

———毛泽东《论十大关系》

对“斯大林模式”的评价

积极:

开辟了一种计划经济体制和新型的工业化模式;

使苏联迅速实现了国家工业化,成为世界工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

使国民素质得到提高;

为一些社会主义、资本主义国家提供了借鉴。

消极:?片面发展重工业,导致农业和轻工业长期处于落

后状态,人民生活水平提高缓慢;

?挫伤了农民生产积极性;

?长期执行计划指令,压制了地方和企业的

积极性,阻碍了苏联经济的持续发展;

? 高度集中的计划经济体制被长期固定下来并日益

僵化,成为苏联解体的一个重要原因。

民意的选择-------

美国学者大卫·科兹 1991年6月在莫斯科的调查结果:

(1)支持改革前的社会主义模式的约9.6%;

(2)拥护改革,并希望社会主义国家实现民主化的约12.3%;

(3)应当实行资本主义的约79.7%。

——黄苇町《苏共亡党十年祭》

1991年第一个社会主义国家轰然倒塌

1991克里姆林宫的红旗黯然降落

综合提升:

试比较斯大林模式与中国特色社会主义及西方资本主义模式的异同。

所有制

经济管理体制

经济建设方针

农业发展道路

私有制

私有为主

兼有国营

市场体制

先轻后重

优先发展

重工业

资本主义农场

分权、制衡

农业集体化

高度集中

家庭联产承包责任制

政企分开

农、轻、重 协调发展

社会主义市场经济体制

高度集中计划经济体制

公有制为主 多种所有制

单一的

公有制

市场主导国家调控

比较

资本主义经济制度 社会主义经济制度

自由放任(英国) 国家干预(美国) 斯大林模式 ( 苏联) 中国特色模式

政 治 权 力

沉重的反思

怎样建设社会主义,全世界的马克思主义者进行了很多探索,直到现在仍然没有停止。苏联社会主义建设的探索,它给我国社会主义建设留下了哪些启示?

2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径

1.要有实事求是的精神

3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进

4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律

5.是否有利于广大人民长远的根本利益

“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”

单一公有制到公有制为主多种所有制并存

计划经济到社会主义市场经济

平均主义到“先富”“后富”最终实现共同富裕

封闭、半封闭到对外开放

权力集中、民主法治匮乏到社会主义民主法治

社会主义现代化建设新时期中国的探索

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势