历史人教版必修二第14课物质生活和社会习俗的变迁课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修二第14课物质生活和社会习俗的变迁课件(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第十四课. 物质生活与习俗的变迁

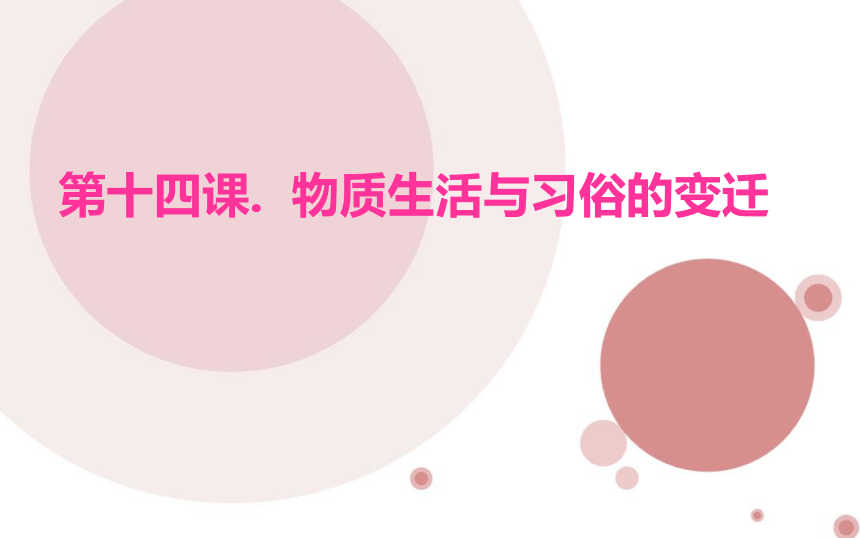

近现代中国社会生活的变迁

一、主要内容:

▲不同时期

社会生活变化的表现及原因

二、主要时期:

1.近代:

▲1840-1912(清末,近代前期)

▲1912-1949(民国,近代后期)

2.现代:

▲1949-1978(新中国成立后)

▲1978-(改革开放后)

——四大变迁时期

1.服饰

2.饮食

3.居室建筑

4.习俗风尚

清代男女服饰

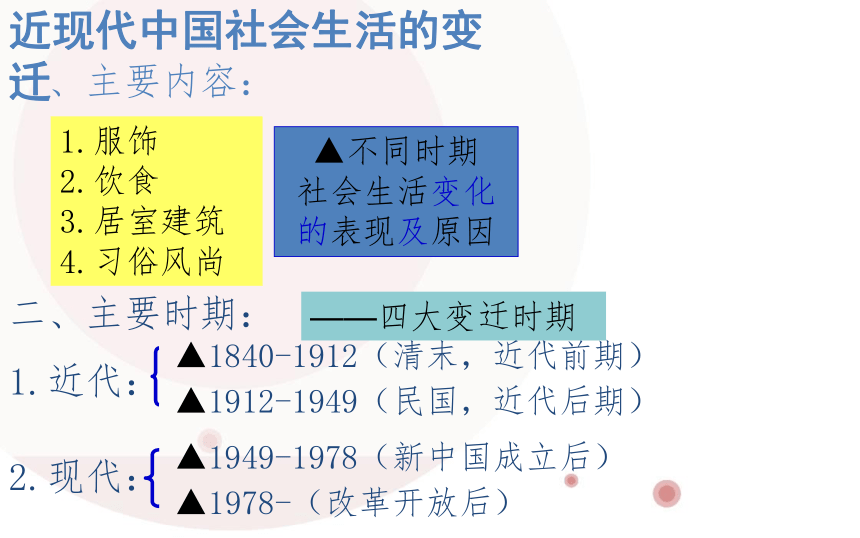

汉族妇女穿着

清朝传统汉族女子服装上衣下裙

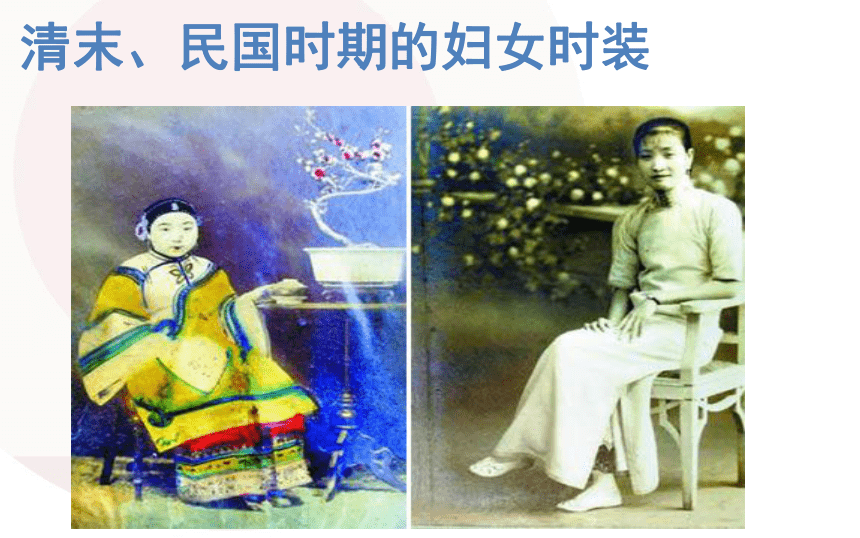

清末、民国时期的妇女时装

民国初旗袍

传统旗袍

宽松肥大到称身适体、短袍窄袖

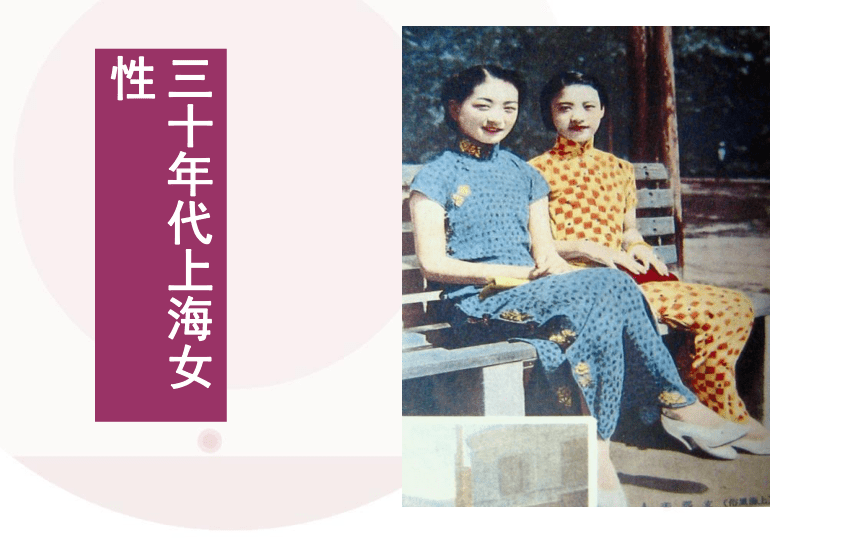

三十年代上海女性

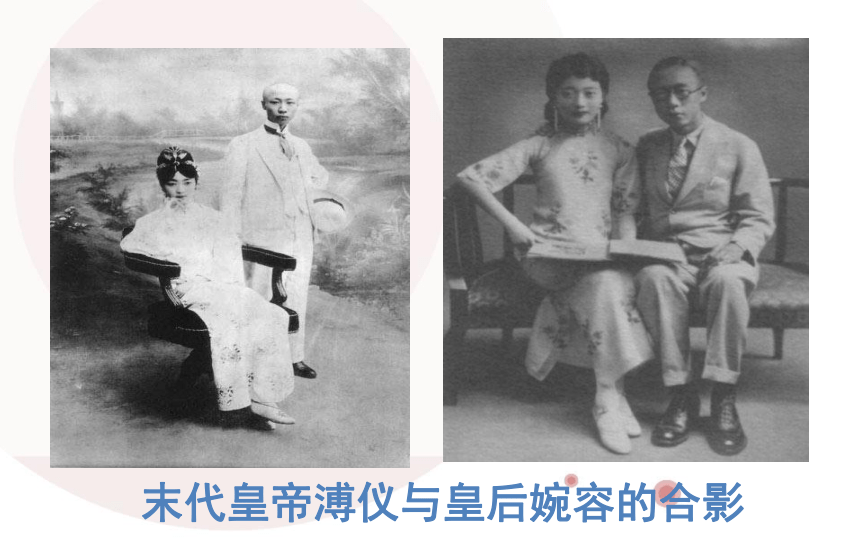

末代皇帝溥仪与皇后婉容的合影

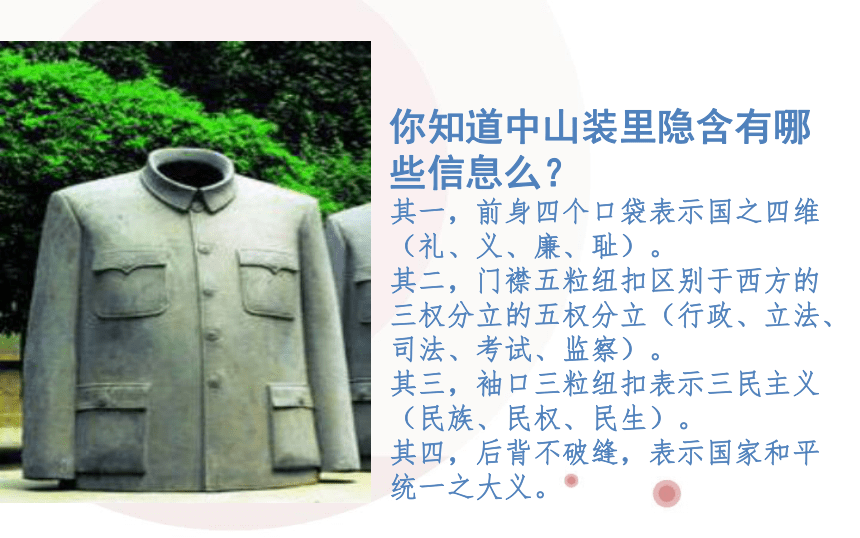

其一,前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)。 其二,门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。 其三,袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。 其四,后背不破缝,表示国家和平统一之大义。

你知道中山装里隐含有哪些信息么?

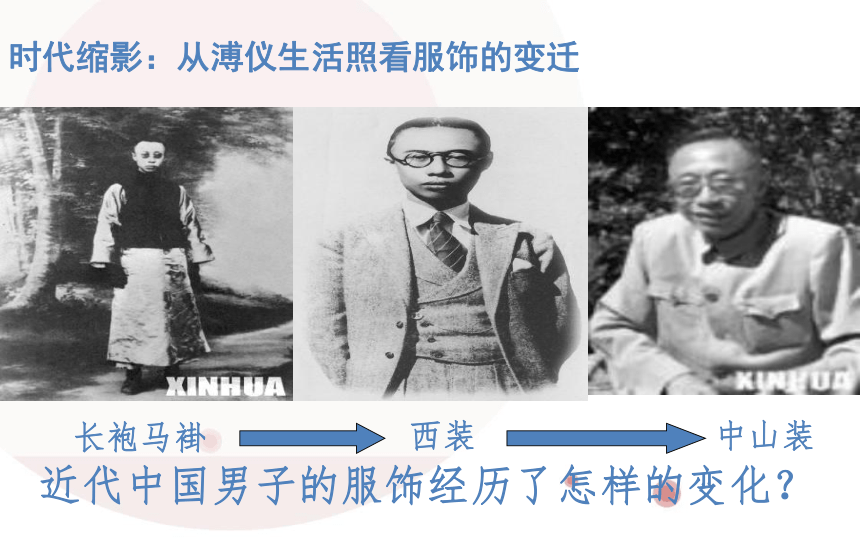

时代缩影:从溥仪生活照看服饰的变迁

近代中国男子的服饰经历了怎样的变化?

“服饰是时代的外衣。”

鸦片战争后至新中国成立

(1840—1949年)

1、表现:

(1)男子:长袍马褂—西装—中山装。

(2)女子:传统旗袍—改良旗袍。

2、服饰特征:土洋并存,中西合璧。

3、变化原因:西方侵略,服饰传入;

政府在变革服饰方面的作用。

干 部 装

“做套列宁装,留着结婚穿”是当时年轻人的流行说法。

服饰变化:

前苏联女专家给中国带来了布拉吉热

50年代:

▲原因:中苏关系友好,苏联援助中国建设

列宁装、布拉吉

中式便服

60年代的流行——绿军装

问题:20世纪60、70年代的服饰在颜色和样式上呈现怎样的特点?造成这种现象的原因又是什么呢?

70年代末的时尚——碎花衣裳

新中国成立后至十一届三中全会(1949—1978年)

1、表现:列宁装、连衣裙、军装。

2、服饰特征:服饰与政治挂钩,单调、呆板。

3、变化原因:

(1)新中国成立,受意识形态支配;中苏关系友好。

(2)扭曲的审美观念、严重的个人崇拜、国家经济困难。

上世纪80年代初,喇叭裤是一种所向披靡的时尚,谁要是穿一条喇叭裤在街上走的话,那就和现在裸奔的效应一样。

当时一些地方对喇叭裤的谴责还上升到了政治高度,穿喇叭裤成了“盲目模仿西方的资产阶级生活方式”,于是,就有了“剪裤运动”。

据说健美裤(踩蹬裤)唤醒了中国女性的审美和独立意识,它一度泛滥于全国各个层面的女性身上,从学校的小女生到工厂的女工再到街道大妈,几乎人人都有一条这样的裤子。可后来再也没人问津这种裤子。

现代服装

十一届三中全会至今

(1978年至今)

1、表现:异彩纷呈。

2、服饰特征:美观大方、彰显个性。

3、时代特征:解放思想、改革开放、多元社会。

4、变化原因:经济的发展、科技的进步、思想的解放、观念的更新。

小结: 中国近代以来服饰的发展趋势是由 “封闭”走向“开放”。(个性化)

近现代服饰的变迁简表

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍 中式与西式、传统与现代并存 半殖民地半封建社会

新中国成立后——十一届三中全会 列宁装

制服装

绿军装 政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

独立自主

巩固独立

十一届三中全会至今 异彩纷呈 美观大方

彰显个性 解放思想

改革开放

服装是一种记忆,也是一段穿在身上的历史。它以非文本的方式记录着时代的变迁,社会的发展,文明的进步,是一个时代的晴雨表。寻觅其中,鸦片战争以来历史的点点滴滴,都可以透过不同时期人们的穿衣变化来找到最为直接、细微的答案。

鲁菜

鲁菜

粤菜

川菜

淮扬菜

徐珂《清稗类钞》说:食品之有专嗜者,食性不同,由于习尚也。兹举其尤,则北人嗜葱蒜,滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品,粤人嗜淡食,苏人嗜糖。

四大菜系的特点与成因

鲁菜 粤菜 川菜 淮扬菜

特点 咸鲜 清淡 偏辣 偏甜

成因 依山傍海

(产盐之地) 气候

炎热 气候潮湿,

预防疾病 吴楚口味

历史影响

区别: 西方:饮食以营养为最高准则(讲求食物营养成分的搭配合 理,及营养成分是否被充分吸收),菜肴的色、香、味是次一等的要求。中国:追求美味奉为进食的首要目的。(中国的某些菜仅仅是味道的载体)

中西餐的区别?

粮食产量提高,1987年解决温饱问题,取消票证

倡导“菜篮子工程”,食物种类丰富,讲究营养

窑洞

北京四合院俯视图

完全欧化(花园、别墅)

江南水乡传统民居

中西合璧(上海的石库门)

传统住宅(北京四合院)

20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建完全欧化的新式住宅。其命名开始改用为“新村”,“花园”,“别墅”,”公寓“等。

60、70年代简洁的家居

现代家居

四、习俗风尚的变化

(1)见面:跪拜、作揖—鞠躬、握手

(2)称谓:大人、老爷—先生、君

(3)婚姻:父母之命、媒妁之言—自由恋爱

(4)葬礼:厚葬—文明、卫生、简洁

1.列举中国旧时期有哪些比较落后的风俗。

2.中国近现代习俗风尚发生变革有哪些具体的表现?

婚丧礼俗、 蓄长辫、女子缠足、女子遵从三从四德、搞迷信活动。

(1)主张婚姻自主,解放后,恋爱自由。

(2)丧礼趋于简化,土葬为主开始向以火葬为主改革。

(3)民国成立后,剪辫易服、废止缠足、破除神权、反对迷信、公历、点头鞠躬、握手;女子也开始步入社会。

(4)改革开放后:休闲成为人们日常生活的一部分。

传统社交礼仪

清末中外官员握手致意

清末民初的传统婚礼

在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

现代的结婚照

从下面这张《新旧婚礼情况对照表》(引自孙燕京《满清社会风尚研究》)可以看出,新式婚礼较旧式婚礼的进步之处表现在

A父母之命、媒妁之言变为恋爱自由、婚姻自主

B婚(丧)仪式铺张繁琐愚昧转为简约文明,逐步走向法制性和契约性

婚姻法

第一条 废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题索取财物。

第三条 结婚须男女双方本人完全自愿,不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。

丧葬礼俗的变化

(1)19世纪末20世纪初:中西旧式新式并存,旧式趋于简化,民间多为旧式。

(2)建国后:土葬改为火葬。

清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志,被人讥笑。“豚尾”、“半边和尚”,成为外国人侮辱中国人的口头语。

辛亥革命前后, “断发易服”具有了反清革命的色彩。20世纪初,青年学生身体力行。孙中山认为“我们为剪辫的最后目的,应该大家联合起来,……等到全体的中国人决心把它去掉,或者至少有一个大多数,是全世界都知道才行。”

民国时期,政府颁布法令剪辫易服。

戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”,改革这一与时代潮流不相容的旧习俗。

封建的旧中国,男尊女卑的思想在人们的脑海里根深蒂固。女人们裹小脚最为突出。几代女子不惜伤筋动骨,也要裹成残疾的“三寸金莲”。

维新变法时期,维新思想家们提出“废止缠足”;

辛亥革命以后,政府更是颁布法令禁止裹脚 。

总结:近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

存在问题:全盘西化,崇洋媚外商业化倾向

思考:近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

外因

外来文化:鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

内因

政治变革:戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

经济发展:吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;

思想解放:1840年后,“向西方学习”的思潮;戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

阅读与思考

历史上,自诩为“天朝上国”的中国人穿着中式服装,住在中式建筑里,行为举止温良恭俭让,敬爱天地君亲师,庄重而热烈地过着中国节日,生老嫁娶都履行祖宗礼仪……这些,曾经是中国人的标识。而自100多年前开始“师夷长技”以来,中国文化或妄自菲薄,或自暴自弃,属于自己的文化衣衫渐被撕破,庄重从容的古老文明渐行渐远。现在,除了黑头发黄皮肤,我们还有什么外在的标识? ——《中国新闻周刊》

中国文化习俗该走向何处?

探究

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………

面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。

观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?

我的观点

在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

随堂练习

1、文化大革命时期,被称为“干部服”的是下列哪种服饰 ( )

A. 西装 B. 列宁装 C. 制服装 D. 中山装

2. “四合院”一般是哪一地区的典型民居 ( )

A. 上海地区 B. 北方地区 C. 西部地区 D. 两广地区

D

B

3、下列属于西餐传入对中国传统饮食产生的影响是 ( )

①对中国四大菜系的形成产生重要影响

②西餐中常用的原料进入餐桌

③经营西式食品的食品厂出现

④中国传统的饮食习惯发生改变

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

4. 下面不属于民国时期变化的风俗是 ( )

A. 剪辫 B. 火葬 C. 放足 D. 握手

C

B

第十四课. 物质生活与习俗的变迁

近现代中国社会生活的变迁

一、主要内容:

▲不同时期

社会生活变化的表现及原因

二、主要时期:

1.近代:

▲1840-1912(清末,近代前期)

▲1912-1949(民国,近代后期)

2.现代:

▲1949-1978(新中国成立后)

▲1978-(改革开放后)

——四大变迁时期

1.服饰

2.饮食

3.居室建筑

4.习俗风尚

清代男女服饰

汉族妇女穿着

清朝传统汉族女子服装上衣下裙

清末、民国时期的妇女时装

民国初旗袍

传统旗袍

宽松肥大到称身适体、短袍窄袖

三十年代上海女性

末代皇帝溥仪与皇后婉容的合影

其一,前身四个口袋表示国之四维(礼、义、廉、耻)。 其二,门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)。 其三,袖口三粒纽扣表示三民主义(民族、民权、民生)。 其四,后背不破缝,表示国家和平统一之大义。

你知道中山装里隐含有哪些信息么?

时代缩影:从溥仪生活照看服饰的变迁

近代中国男子的服饰经历了怎样的变化?

“服饰是时代的外衣。”

鸦片战争后至新中国成立

(1840—1949年)

1、表现:

(1)男子:长袍马褂—西装—中山装。

(2)女子:传统旗袍—改良旗袍。

2、服饰特征:土洋并存,中西合璧。

3、变化原因:西方侵略,服饰传入;

政府在变革服饰方面的作用。

干 部 装

“做套列宁装,留着结婚穿”是当时年轻人的流行说法。

服饰变化:

前苏联女专家给中国带来了布拉吉热

50年代:

▲原因:中苏关系友好,苏联援助中国建设

列宁装、布拉吉

中式便服

60年代的流行——绿军装

问题:20世纪60、70年代的服饰在颜色和样式上呈现怎样的特点?造成这种现象的原因又是什么呢?

70年代末的时尚——碎花衣裳

新中国成立后至十一届三中全会(1949—1978年)

1、表现:列宁装、连衣裙、军装。

2、服饰特征:服饰与政治挂钩,单调、呆板。

3、变化原因:

(1)新中国成立,受意识形态支配;中苏关系友好。

(2)扭曲的审美观念、严重的个人崇拜、国家经济困难。

上世纪80年代初,喇叭裤是一种所向披靡的时尚,谁要是穿一条喇叭裤在街上走的话,那就和现在裸奔的效应一样。

当时一些地方对喇叭裤的谴责还上升到了政治高度,穿喇叭裤成了“盲目模仿西方的资产阶级生活方式”,于是,就有了“剪裤运动”。

据说健美裤(踩蹬裤)唤醒了中国女性的审美和独立意识,它一度泛滥于全国各个层面的女性身上,从学校的小女生到工厂的女工再到街道大妈,几乎人人都有一条这样的裤子。可后来再也没人问津这种裤子。

现代服装

十一届三中全会至今

(1978年至今)

1、表现:异彩纷呈。

2、服饰特征:美观大方、彰显个性。

3、时代特征:解放思想、改革开放、多元社会。

4、变化原因:经济的发展、科技的进步、思想的解放、观念的更新。

小结: 中国近代以来服饰的发展趋势是由 “封闭”走向“开放”。(个性化)

近现代服饰的变迁简表

阶 段 表 现 服 饰 特 征 时代特征

鸦片战争后——新中国成立 长袍马褂

上衣下裙

西装、中山装

旗袍 中式与西式、传统与现代并存 半殖民地半封建社会

新中国成立后——十一届三中全会 列宁装

制服装

绿军装 政治色彩强烈与革命相关的服饰成为主流

独立自主

巩固独立

十一届三中全会至今 异彩纷呈 美观大方

彰显个性 解放思想

改革开放

服装是一种记忆,也是一段穿在身上的历史。它以非文本的方式记录着时代的变迁,社会的发展,文明的进步,是一个时代的晴雨表。寻觅其中,鸦片战争以来历史的点点滴滴,都可以透过不同时期人们的穿衣变化来找到最为直接、细微的答案。

鲁菜

鲁菜

粤菜

川菜

淮扬菜

徐珂《清稗类钞》说:食品之有专嗜者,食性不同,由于习尚也。兹举其尤,则北人嗜葱蒜,滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品,粤人嗜淡食,苏人嗜糖。

四大菜系的特点与成因

鲁菜 粤菜 川菜 淮扬菜

特点 咸鲜 清淡 偏辣 偏甜

成因 依山傍海

(产盐之地) 气候

炎热 气候潮湿,

预防疾病 吴楚口味

历史影响

区别: 西方:饮食以营养为最高准则(讲求食物营养成分的搭配合 理,及营养成分是否被充分吸收),菜肴的色、香、味是次一等的要求。中国:追求美味奉为进食的首要目的。(中国的某些菜仅仅是味道的载体)

中西餐的区别?

粮食产量提高,1987年解决温饱问题,取消票证

倡导“菜篮子工程”,食物种类丰富,讲究营养

窑洞

北京四合院俯视图

完全欧化(花园、别墅)

江南水乡传统民居

中西合璧(上海的石库门)

传统住宅(北京四合院)

20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建完全欧化的新式住宅。其命名开始改用为“新村”,“花园”,“别墅”,”公寓“等。

60、70年代简洁的家居

现代家居

四、习俗风尚的变化

(1)见面:跪拜、作揖—鞠躬、握手

(2)称谓:大人、老爷—先生、君

(3)婚姻:父母之命、媒妁之言—自由恋爱

(4)葬礼:厚葬—文明、卫生、简洁

1.列举中国旧时期有哪些比较落后的风俗。

2.中国近现代习俗风尚发生变革有哪些具体的表现?

婚丧礼俗、 蓄长辫、女子缠足、女子遵从三从四德、搞迷信活动。

(1)主张婚姻自主,解放后,恋爱自由。

(2)丧礼趋于简化,土葬为主开始向以火葬为主改革。

(3)民国成立后,剪辫易服、废止缠足、破除神权、反对迷信、公历、点头鞠躬、握手;女子也开始步入社会。

(4)改革开放后:休闲成为人们日常生活的一部分。

传统社交礼仪

清末中外官员握手致意

清末民初的传统婚礼

在那个阶级斗争,政治挂帅的时代,敢穿婚纱和西服的人不多,否则要被说成向往资产阶级生活方式。结婚是人性的需要也被排在其次,取而代之的是革命的需要,工作的需要。?

现代的结婚照

从下面这张《新旧婚礼情况对照表》(引自孙燕京《满清社会风尚研究》)可以看出,新式婚礼较旧式婚礼的进步之处表现在

A父母之命、媒妁之言变为恋爱自由、婚姻自主

B婚(丧)仪式铺张繁琐愚昧转为简约文明,逐步走向法制性和契约性

婚姻法

第一条 废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题索取财物。

第三条 结婚须男女双方本人完全自愿,不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。

丧葬礼俗的变化

(1)19世纪末20世纪初:中西旧式新式并存,旧式趋于简化,民间多为旧式。

(2)建国后:土葬改为火葬。

清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志,被人讥笑。“豚尾”、“半边和尚”,成为外国人侮辱中国人的口头语。

辛亥革命前后, “断发易服”具有了反清革命的色彩。20世纪初,青年学生身体力行。孙中山认为“我们为剪辫的最后目的,应该大家联合起来,……等到全体的中国人决心把它去掉,或者至少有一个大多数,是全世界都知道才行。”

民国时期,政府颁布法令剪辫易服。

戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”,改革这一与时代潮流不相容的旧习俗。

封建的旧中国,男尊女卑的思想在人们的脑海里根深蒂固。女人们裹小脚最为突出。几代女子不惜伤筋动骨,也要裹成残疾的“三寸金莲”。

维新变法时期,维新思想家们提出“废止缠足”;

辛亥革命以后,政府更是颁布法令禁止裹脚 。

总结:近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化?

从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。

存在问题:全盘西化,崇洋媚外商业化倾向

思考:近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?

外因

外来文化:鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入;

内因

政治变革:戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动;

经济发展:吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力;

思想解放:1840年后,“向西方学习”的思潮;戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放。

阅读与思考

历史上,自诩为“天朝上国”的中国人穿着中式服装,住在中式建筑里,行为举止温良恭俭让,敬爱天地君亲师,庄重而热烈地过着中国节日,生老嫁娶都履行祖宗礼仪……这些,曾经是中国人的标识。而自100多年前开始“师夷长技”以来,中国文化或妄自菲薄,或自暴自弃,属于自己的文化衣衫渐被撕破,庄重从容的古老文明渐行渐远。现在,除了黑头发黄皮肤,我们还有什么外在的标识? ——《中国新闻周刊》

中国文化习俗该走向何处?

探究

新闻报道:在当今的中国,每到圣诞节或情人节,不管是商家还是顾客都会全程投入,气氛愈演愈烈。与之相反的是在传统的中国节日,如端午节、中秋节,节日的气氛却是越来越淡化,这不得不让人深思………

面对西方文化的冲击,你如何看待这种现象和观点?说说你的理由。

观点一:这是一种进步,改革开放以来,中国不断发展,这时候旧的文化显然是不合时宜的,西方文化的进入,给我们带来新的生活方式与生活态度,中国逐渐改掉了一些传统陋习,与世界接轨。

观点二:这是一种文化侵略,西方文化的进入,使中国的传统文化在一步步沦丧,特别当我们过着西方的圣诞节时,中国的传统节日端午节已经被韩国申报为非物质文化遗产,我们应该保护中国的传统文化。

作为当代青少年面对东西方文明碰撞时,应该做出怎样的正确选择?

我的观点

在西方文化的接受问题上,作为老师我觉得要注意正确的引导。其实一味的阻止或进行批判,会引起人们的逆反心理,如果从另外一个层面,让我们深刻了解到中国文化的博大精深和深厚的历史底蕴,我想我们一定会爱上古老的中国文化,并找到与西方文化和谐的结合之路。

随堂练习

1、文化大革命时期,被称为“干部服”的是下列哪种服饰 ( )

A. 西装 B. 列宁装 C. 制服装 D. 中山装

2. “四合院”一般是哪一地区的典型民居 ( )

A. 上海地区 B. 北方地区 C. 西部地区 D. 两广地区

D

B

3、下列属于西餐传入对中国传统饮食产生的影响是 ( )

①对中国四大菜系的形成产生重要影响

②西餐中常用的原料进入餐桌

③经营西式食品的食品厂出现

④中国传统的饮食习惯发生改变

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

4. 下面不属于民国时期变化的风俗是 ( )

A. 剪辫 B. 火葬 C. 放足 D. 握手

C

B

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势