历史人教版必修一第13课---辛亥革命课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修一第13课---辛亥革命课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-12-31 14:52:09 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第13课 辛亥革命

辛亥革命前的中国

材料1:辛亥革命前,黔西县石板乡200多户苗族农民中,每年秋收交租后,粮食够吃一年的只有1户,够吃3个月的只有4户,其余人家则不到2个月即断粮。200多户人家竟无1户有棉被,有130户人家不得不以山洞为家。

——《贵州黔西县石板、金坡两乡的社会经济调查》

材料2:江苏的工场手工业在全国也处于较高水平。以最重要的手工棉质业为例,在1899-1911年间,江苏开设的手工棉质工场数量接近全国的一半。

——《辛亥革命前江苏资本主义经济的发展及其特点》

材料1是一种什么经济?材料2是一种什么经济?两则材料说明了什么?

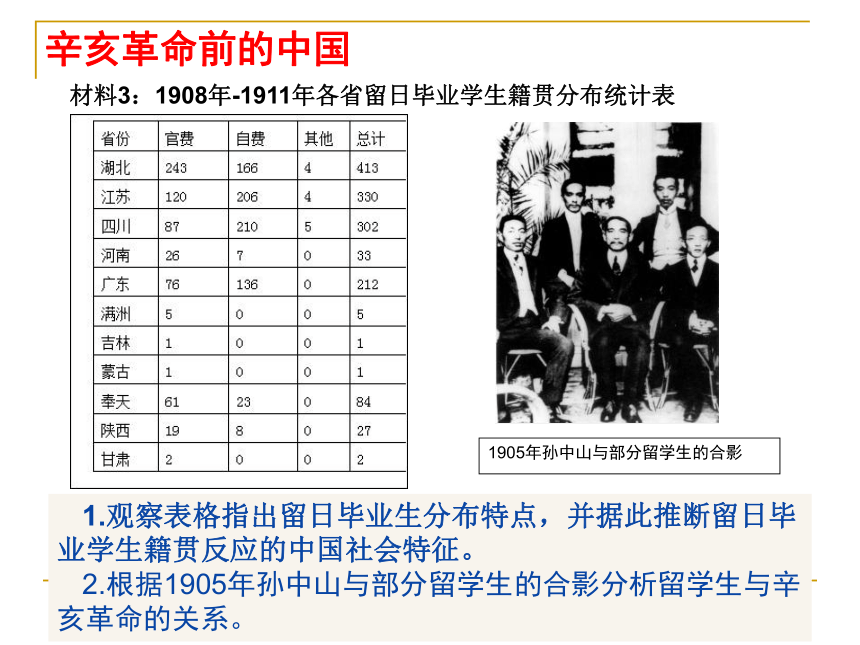

辛亥革命前的中国

材料3:1908年-1911年各省留日毕业学生籍贯分布统计表

1905年孙中山与部分留学生的合影

1.观察表格指出留日毕业生分布特点,并据此推断留日毕业学生籍贯反应的中国社会特征。

2.根据1905年孙中山与部分留学生的合影分析留学生与辛亥革命的关系。

辛亥革命前的中国

材料4:大公报统计,1905-1911年,全国共创办报刊933种,其中上海214种,华南124种,江南102种,湖广65种,西南53种,华北168种,西北15种,东北50种。

——李仁渊:《晚清新式传播媒体与知识分子》

材料5:广州地区的邮局及邮政代办所,1901年32个,1902年186个,1903年处理邮包2万件,1908年处理邮包1820万件。

——摘编自《粤海关十年报告》(三)(1902-1911)

材料6:据1907年邮传部统计,上海电政局所辖电报线路里程38000余里,1911年各省官电收归部办,均由上海电政局管辖。是年,电政局电报线路里程共约10万里

——摘编自交通史编纂委员会编《交通史.电政编》

根据材料指出辛亥革命前,中国社会生活发生的变化;并据此分析社会生活的变化与辛亥革命的关系。

1.清政府宣布实施“新政”

训练新兵、奖励实业、废除科举,兴办新学、派留学生出国、改革官制等。

辛亥革命前的中国

结合所学分析清末“新政”措施的作用。

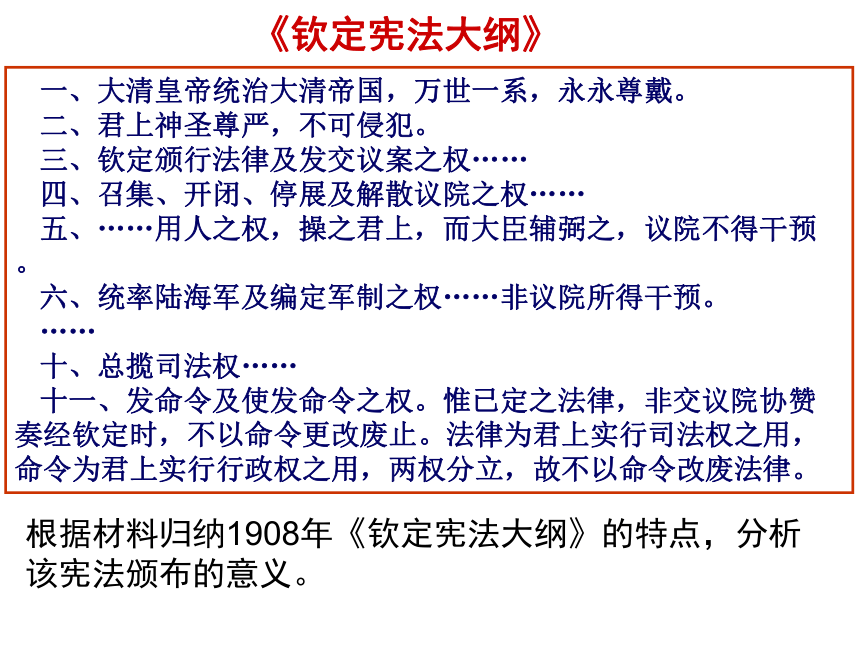

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预。

……

十、总揽司法权……

十一、发命令及使发命令之权。惟已定之法律,非交议院协赞奏经钦定时,不以命令更改废止。法律为君上实行司法权之用,命令为君上实行行政权之用,两权分立,故不以命令改废法律。

《钦定宪法大纲》

根据材料归纳1908年《钦定宪法大纲》的特点,分析该宪法颁布的意义。

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族)、 徐世昌(汉)

外务大臣:梁敦彦(汉); 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族); 学务大臣:唐景崇(汉)

陆军大臣:荫昌(满族); 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族); 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉); 理藩大臣:寿耆(皇族)

辛亥革命前的中国

根据材料分析清朝第一届内阁的特点。

1905年,同盟会在日本东京成立。

1906年,同盟会发动萍浏醴起义。

1907年,同盟会先后发动了黄冈起义、七女湖起义、防城起义、镇南关起义等。

1908年,同盟会策划了钦州起义、河口起义等。

1911年,广州黄花岗起义爆发。

辛亥革命前的中国

这些起义的结局是什么?有何影响?

辛亥革命前的中国

材料:梁启超当时指出:“在今日之中国而持革命论,诚不能自完其说;在今日之中国而持非革命论,其不能自完其说亦更甚。政府日日以制造革命党为事,日日供给革命党以发荣滋长之资料,则全国人心理尽趋于革命亦宜”

——转引自《丧失改革的社会基础是清末新政失败原因分析》

结合所学知识,分析辛亥革命对清末新政的影响。

武昌起义:1911年10月10日

辛亥革命中的中国

民国建立: 1912年1月1日

辛亥革命中的中国

两军交战剧烈的地区仅出现在武汉与南京地区,交战时间前后不过125天,起义军伤亡不到8500人

——张难先《湖北革命知之录》

根据材料分析辛亥革命的特点。探究辛亥革命时间短规模小的原因。

列强:“中国目前的战争如果继续进行,不仅使该国本身,而且也使外国人的重要利益和安全,容易遭到严重的危险”,因此“吁请双方代表团注意,必须尽快达成一项协议,以便停止目前的冲突。”

——《辛亥革命在上海史料选辑》

孙中山:“革命之目的不达,无和议之可言也”

辛亥革命中的中国

袁世凯:“务宜设法和平了解,早息一日兵争,地方百姓,早安静一日。否则,势必兵连祸结,不但荼毒生灵,糜费巨款,迨至日久息事,则我国已成不可收拾之国矣。”

分析材料中主要政治力量对南北议和的态度。我们该如何看待南北议和?

今全国人民心理,多倾向共和,南中各省既倡议於前,北方各将亦主张於后,人心所向,天命可知,予亦何忍以一姓之尊荣,拂兆民之好恶?是用外观大势,内审舆情,特率皇帝,将统治权归诸全国,定为共和立宪国体,近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。

——清帝退位诏书

辛亥革命中的中国

如何评价清帝退位诏书?

袁氏当国:1912年3月10日

世凯深愿竭其能力,发扬共和精神,涤荡专制之瑕秽,谨守宪法,依国民之愿望,祈达国家于安全强固之域,俾五大民族同臻乐利。

——袁世凯

辛亥革命中的中国

第一章 第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第二章 第五条 中华民国人民一律平等,无种族、

阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第三章 第十六条 中华民国之立法权以参议院行之。

第四章 第二十九条 临时大总统、副总统由参议院选举之。

第五章 第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

第六章 第五十一条 法官独立审判不受上级官厅之干涉。

辛亥革命中的中国

《临时约法》体现了哪些进步原则?有什么意义?

辛亥革命后的中国

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;枪炮兴,弓矢灭;新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;盘云髻兴,堕马髻灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;爱华兜兴,女兜灭;天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭;卡片兴,大名刺灭;马路兴,城垣卷栅灭;律师兴,讼师灭;枪毙兴,斩绞灭;舞台名词兴,茶园名词灭;旅馆名词兴,客栈名词灭。

——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)

根据材料分析辛亥革命对中国社会的影响。

辛亥革命后的中国

吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

“民国之政治,比之满清尤为不及,”“把持国事者,均系军阀武人,争权夺利,祸国误民,有国家共和之名,无国家共和之实。”

——孙中山

两端材料说明了什么问题?

辛亥革命的遗产

吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

——林觉民《与妻书》

第13课 辛亥革命

辛亥革命前的中国

材料1:辛亥革命前,黔西县石板乡200多户苗族农民中,每年秋收交租后,粮食够吃一年的只有1户,够吃3个月的只有4户,其余人家则不到2个月即断粮。200多户人家竟无1户有棉被,有130户人家不得不以山洞为家。

——《贵州黔西县石板、金坡两乡的社会经济调查》

材料2:江苏的工场手工业在全国也处于较高水平。以最重要的手工棉质业为例,在1899-1911年间,江苏开设的手工棉质工场数量接近全国的一半。

——《辛亥革命前江苏资本主义经济的发展及其特点》

材料1是一种什么经济?材料2是一种什么经济?两则材料说明了什么?

辛亥革命前的中国

材料3:1908年-1911年各省留日毕业学生籍贯分布统计表

1905年孙中山与部分留学生的合影

1.观察表格指出留日毕业生分布特点,并据此推断留日毕业学生籍贯反应的中国社会特征。

2.根据1905年孙中山与部分留学生的合影分析留学生与辛亥革命的关系。

辛亥革命前的中国

材料4:大公报统计,1905-1911年,全国共创办报刊933种,其中上海214种,华南124种,江南102种,湖广65种,西南53种,华北168种,西北15种,东北50种。

——李仁渊:《晚清新式传播媒体与知识分子》

材料5:广州地区的邮局及邮政代办所,1901年32个,1902年186个,1903年处理邮包2万件,1908年处理邮包1820万件。

——摘编自《粤海关十年报告》(三)(1902-1911)

材料6:据1907年邮传部统计,上海电政局所辖电报线路里程38000余里,1911年各省官电收归部办,均由上海电政局管辖。是年,电政局电报线路里程共约10万里

——摘编自交通史编纂委员会编《交通史.电政编》

根据材料指出辛亥革命前,中国社会生活发生的变化;并据此分析社会生活的变化与辛亥革命的关系。

1.清政府宣布实施“新政”

训练新兵、奖励实业、废除科举,兴办新学、派留学生出国、改革官制等。

辛亥革命前的中国

结合所学分析清末“新政”措施的作用。

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预。

……

十、总揽司法权……

十一、发命令及使发命令之权。惟已定之法律,非交议院协赞奏经钦定时,不以命令更改废止。法律为君上实行司法权之用,命令为君上实行行政权之用,两权分立,故不以命令改废法律。

《钦定宪法大纲》

根据材料归纳1908年《钦定宪法大纲》的特点,分析该宪法颁布的意义。

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族)、 徐世昌(汉)

外务大臣:梁敦彦(汉); 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族); 学务大臣:唐景崇(汉)

陆军大臣:荫昌(满族); 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族); 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉); 理藩大臣:寿耆(皇族)

辛亥革命前的中国

根据材料分析清朝第一届内阁的特点。

1905年,同盟会在日本东京成立。

1906年,同盟会发动萍浏醴起义。

1907年,同盟会先后发动了黄冈起义、七女湖起义、防城起义、镇南关起义等。

1908年,同盟会策划了钦州起义、河口起义等。

1911年,广州黄花岗起义爆发。

辛亥革命前的中国

这些起义的结局是什么?有何影响?

辛亥革命前的中国

材料:梁启超当时指出:“在今日之中国而持革命论,诚不能自完其说;在今日之中国而持非革命论,其不能自完其说亦更甚。政府日日以制造革命党为事,日日供给革命党以发荣滋长之资料,则全国人心理尽趋于革命亦宜”

——转引自《丧失改革的社会基础是清末新政失败原因分析》

结合所学知识,分析辛亥革命对清末新政的影响。

武昌起义:1911年10月10日

辛亥革命中的中国

民国建立: 1912年1月1日

辛亥革命中的中国

两军交战剧烈的地区仅出现在武汉与南京地区,交战时间前后不过125天,起义军伤亡不到8500人

——张难先《湖北革命知之录》

根据材料分析辛亥革命的特点。探究辛亥革命时间短规模小的原因。

列强:“中国目前的战争如果继续进行,不仅使该国本身,而且也使外国人的重要利益和安全,容易遭到严重的危险”,因此“吁请双方代表团注意,必须尽快达成一项协议,以便停止目前的冲突。”

——《辛亥革命在上海史料选辑》

孙中山:“革命之目的不达,无和议之可言也”

辛亥革命中的中国

袁世凯:“务宜设法和平了解,早息一日兵争,地方百姓,早安静一日。否则,势必兵连祸结,不但荼毒生灵,糜费巨款,迨至日久息事,则我国已成不可收拾之国矣。”

分析材料中主要政治力量对南北议和的态度。我们该如何看待南北议和?

今全国人民心理,多倾向共和,南中各省既倡议於前,北方各将亦主张於后,人心所向,天命可知,予亦何忍以一姓之尊荣,拂兆民之好恶?是用外观大势,内审舆情,特率皇帝,将统治权归诸全国,定为共和立宪国体,近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。

——清帝退位诏书

辛亥革命中的中国

如何评价清帝退位诏书?

袁氏当国:1912年3月10日

世凯深愿竭其能力,发扬共和精神,涤荡专制之瑕秽,谨守宪法,依国民之愿望,祈达国家于安全强固之域,俾五大民族同臻乐利。

——袁世凯

辛亥革命中的中国

第一章 第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第二章 第五条 中华民国人民一律平等,无种族、

阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第三章 第十六条 中华民国之立法权以参议院行之。

第四章 第二十九条 临时大总统、副总统由参议院选举之。

第五章 第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

第六章 第五十一条 法官独立审判不受上级官厅之干涉。

辛亥革命中的中国

《临时约法》体现了哪些进步原则?有什么意义?

辛亥革命后的中国

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭;新官制成,旧官制灭;新教育兴,旧教育灭;枪炮兴,弓矢灭;新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;盘云髻兴,堕马髻灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;爱华兜兴,女兜灭;天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,拜跪礼灭;卡片兴,大名刺灭;马路兴,城垣卷栅灭;律师兴,讼师灭;枪毙兴,斩绞灭;舞台名词兴,茶园名词灭;旅馆名词兴,客栈名词灭。

——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)

根据材料分析辛亥革命对中国社会的影响。

辛亥革命后的中国

吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

“民国之政治,比之满清尤为不及,”“把持国事者,均系军阀武人,争权夺利,祸国误民,有国家共和之名,无国家共和之实。”

——孙中山

两端材料说明了什么问题?

辛亥革命的遗产

吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

——林觉民《与妻书》

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局