【解析版】2019--2020学年人教版高中历史必修1第6单元质量检测题 现代中国的政治建设与祖国统一

文档属性

| 名称 | 【解析版】2019--2020学年人教版高中历史必修1第6单元质量检测题 现代中国的政治建设与祖国统一 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 737.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-01-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

一、选择题

1.1949年中华人民共和国的成立不仅具有重大的历史意义,而且是中国现代化过程中的一个重大转折点。有学者把1949年前的中国称为现代化早期,而将1949年之后视为中国现代化的大规模工业化时期,主要理由是1949年后的中国能够( )

A.组织一切力量实行国家工业化 B.充分激发起全民族的建设热情

C.继续发挥战争中形成的动员能力 D.实现独立自主不再受外国的干涉

2.有学者指出,1949年中国人民政治协商会议的召开,是中国民主政治史上一个伟大创举。这主要是指人民政协( )

①是多党合作和政治协商的重要机构 ②始终行使国家最高权力机关的职能

③以各党派平等合作为和平建国的途径 ④是民主党派和爱国民主人士参政议政的舞台

A.①② B.②④

C.②③ D.①④

3.1933年,出生于昆明的普通工人王德厚,因其有丰富的锻造技术经验,改造锻造设备,改进工艺工装,年年保质保量超额完成工作任务,1954年其当选为第一届全国人大代表。这体现出 ( )

A.全国人大代表通过普选产生 B.人民群众政治地位提高

C.中国共产党团结各民主党派 D.我国国内各民族一律平等

4.1953年《选举法》规定:全国人大代表的选举,按照选举权计算,即8个农民等于1个工人。1982年后,工农人大代表比例改为可以小于4∶1,直至1∶1。这种变化反映出( )

A.农民的政治意识在增强 B.改革开放解放了国人思想

C.基层民主制度不断完善 D.工农政治联盟逐渐巩固

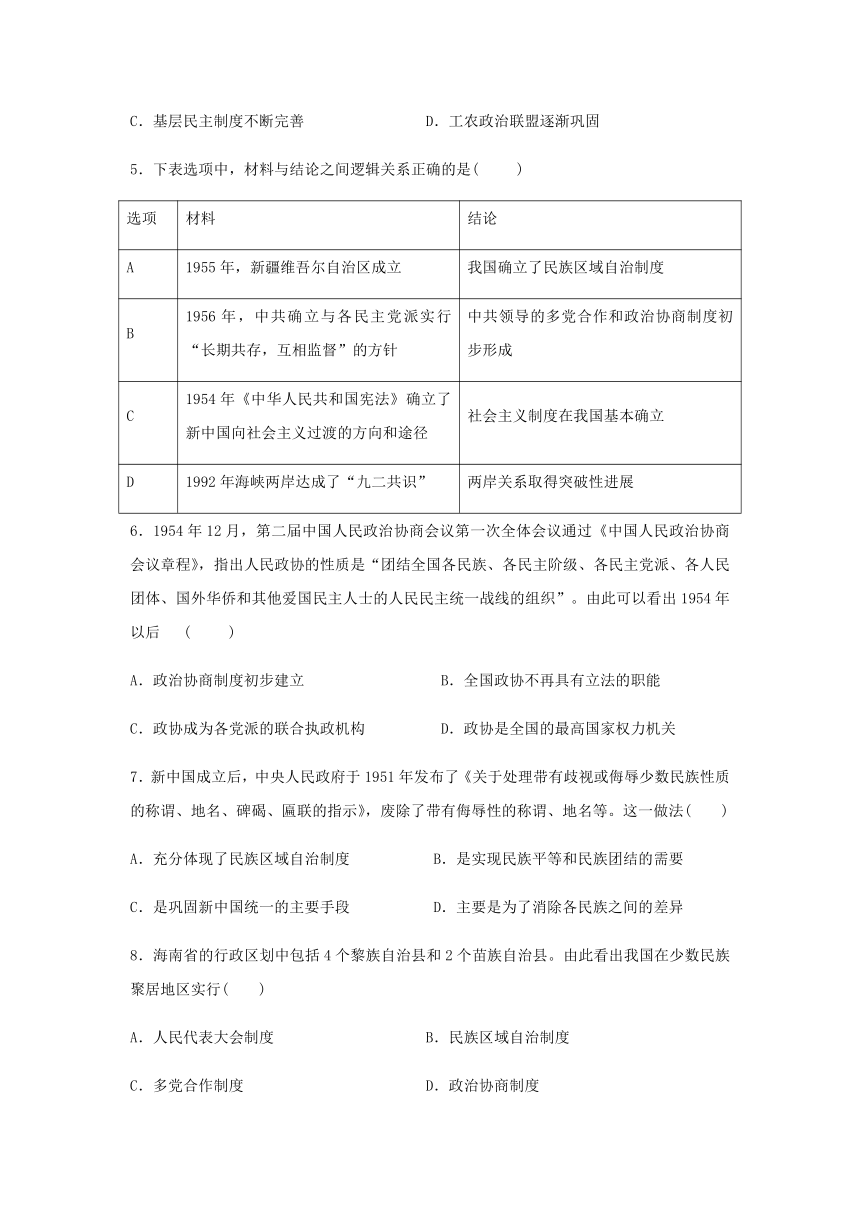

5.下表选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 材料 结论

A 1955年,新疆维吾尔自治区成立 我国确立了民族区域自治制度

B 1956年,中共确立与各民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针 中共领导的多党合作和政治协商制度初步形成

C 1954年《中华人民共和国宪法》确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径 社会主义制度在我国基本确立

D 1992年海峡两岸达成了“九二共识” 两岸关系取得突破性进展

6.1954年12月,第二届中国人民政治协商会议第一次全体会议通过《中国人民政治协商会议章程》,指出人民政协的性质是“团结全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体、国外华侨和其他爱国民主人士的人民民主统一战线的组织”。由此可以看出1954年以后 ( )

A.政治协商制度初步建立 B.全国政协不再具有立法的职能

C.政协成为各党派的联合执政机构 D.政协是全国的最高国家权力机关

7.新中国成立后,中央人民政府于1951年发布了《关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,废除了带有侮辱性的称谓、地名等。这一做法( )

A.充分体现了民族区域自治制度 B.是实现民族平等和民族团结的需要

C.是巩固新中国统一的主要手段 D.主要是为了消除各民族之间的差异

8.海南省的行政区划中包括4个黎族自治县和2个苗族自治县。由此看出我国在少数民族聚居地区实行( )

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.多党合作制度 D.政治协商制度

9.“文革”时期,“民主”的主要方式是“大字报”“大鸣”“大放”“大辩论”“大串联”,以下关于“文革”时期“民主”的判断,正确的是( )

A.它歪曲了民主的含义 B.它符合民主的程序性原则

C.它是直接民主的体现 D.它是社会主义民主的有益探索

10.新中国成立以来,我国确立的一系列基本政治制度中保持了连贯性,即使在“文化大革命”时期也没有遭到严重破坏的是( )

A.人民代表大会制度 B.政治协商制度

C.民族区域自治制度 D.民主集中制度

11.十一届三中全会及以后,党和政府大力加强民主政治建设,其主要措施有( )

①提出“有法可依”十六字方针 ②平反各种冤假错案

③加紧全面立法工作,制定多部法律 ④进行法律知识的宣传与普及工作

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

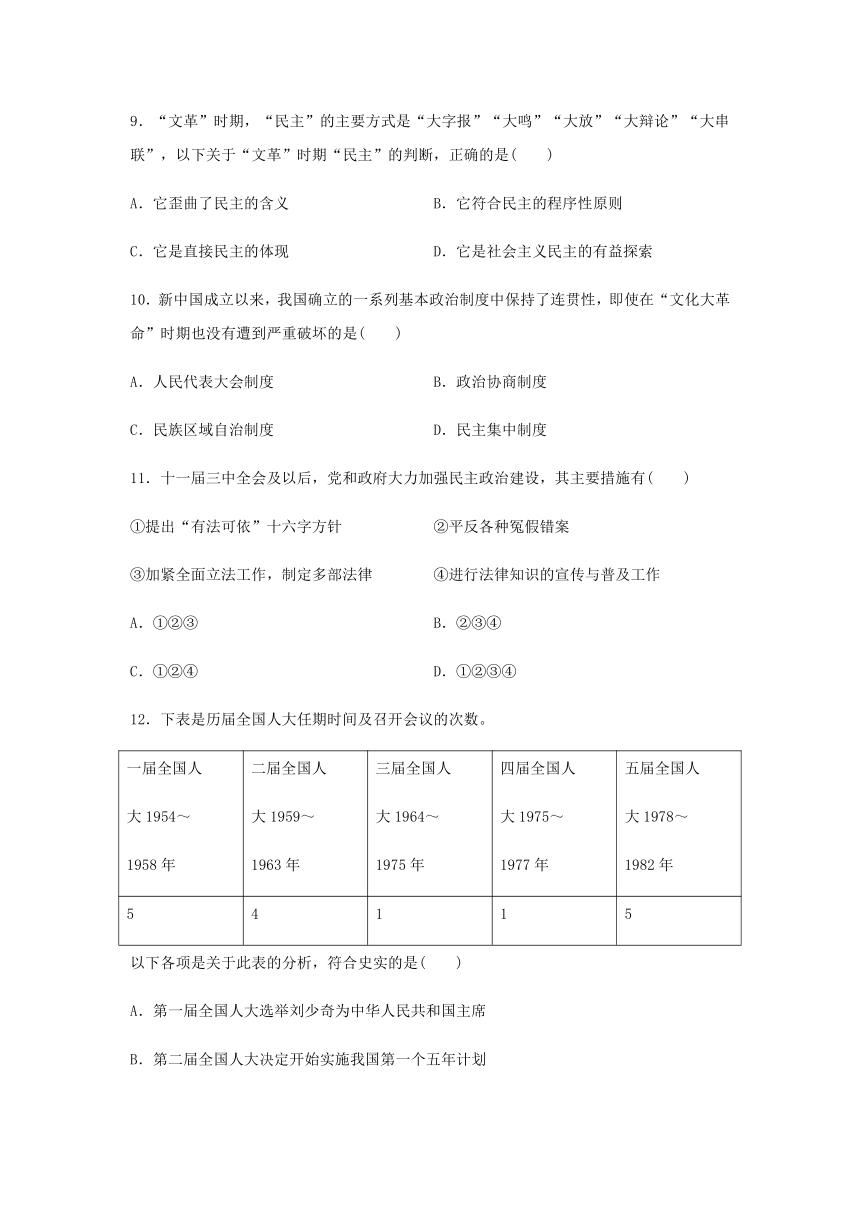

12.下表是历届全国人大任期时间及召开会议的次数。

一届全国人大1954~1958年 二届全国人大1959~1963年 三届全国人大1964~1975年 四届全国人大1975~1977年 五届全国人大1978~1982年

5 4 1 1 5

以下各项是关于此表的分析,符合史实的是( )

A.第一届全国人大选举刘少奇为中华人民共和国主席

B.第二届全国人大决定开始实施我国第一个五年计划

C.第三、四届全国人大工作受到“左”倾错误的干扰

D.第五届全国人大期间将“依法治国”方针写入宪法

13.1980年8月,邓小平在《党和国家领异制度的改革》中强调:“公民在法律和制度面前人人平等,党员在党章和党纪面前人人平等。人人有依法规定的平等权利和义务,谁也不能占便宜,谁也不能犯法。”这表明中国( )

A.新时期法制不断完善 B.坚持立法为民的原则

C.以法治作为反腐的工具 D.推进依法治国的决心

14.据近期《中国的政党制度》白皮书显示,全国担任县处级以上职务的民主党派成员、无党派人士共有3.1万人,他们对分管的工作享有行政管理的指挥权、处理问题的决定权和人事任免的建议权。这说明我国各民主党派( )

A.行使国家立法权和决定国家重大事务的权力

B.参与国家事务的管理和方针政策的制定

C.享有行政管理权和人事任免权

D.是中国共产党的亲密友党,与共产党共同执政

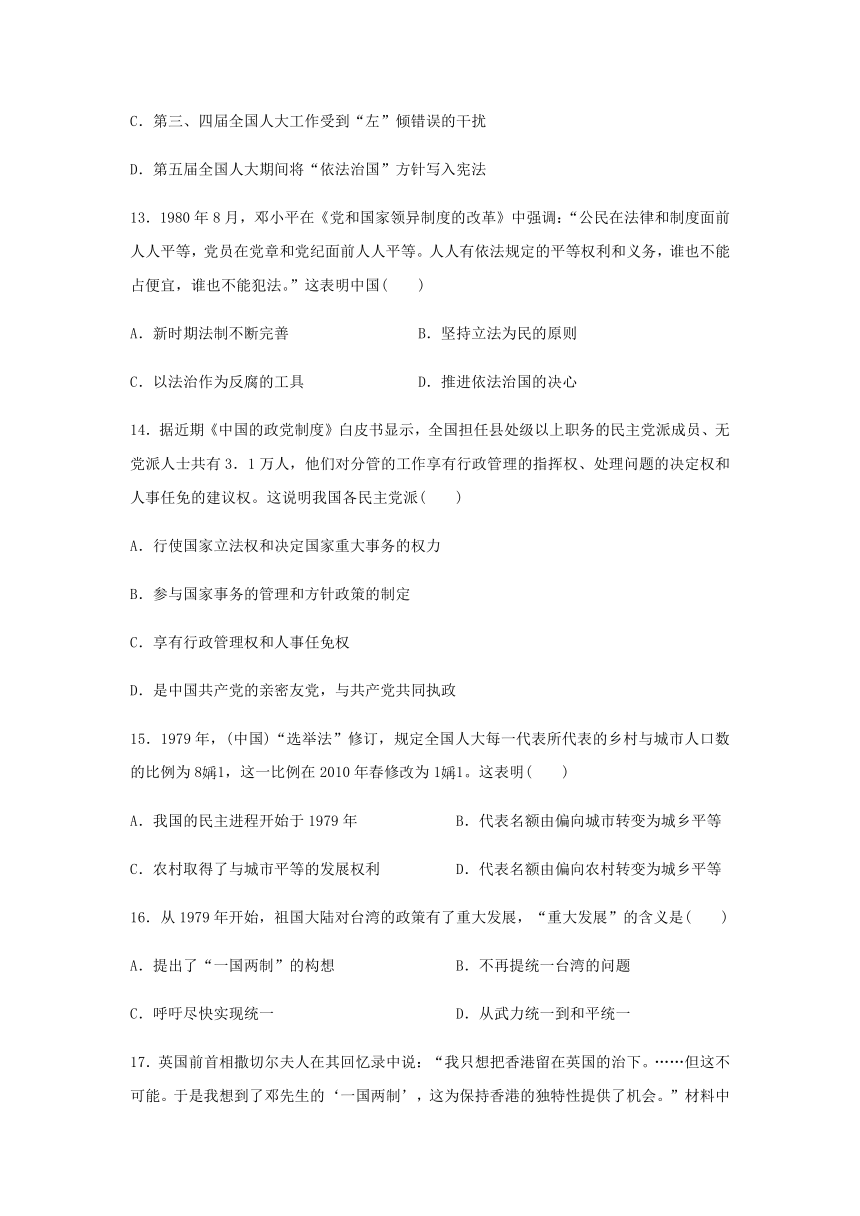

15.1979年,(中国)“选举法”修订,规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8?1,这一比例在2010年春修改为1?1。这表明( )

A.我国的民主进程开始于1979年 B.代表名额由偏向城市转变为城乡平等

C.农村取得了与城市平等的发展权利 D.代表名额由偏向农村转变为城乡平等

16.从1979年开始,祖国大陆对台湾的政策有了重大发展,“重大发展”的含义是( )

A.提出了“一国两制”的构想 B.不再提统一台湾的问题

C.呼吁尽快实现统一 D.从武力统一到和平统一

17.英国前首相撒切尔夫人在其回忆录中说:“我只想把香港留在英国的治下。……但这不可能。于是我想到了邓先生的‘一国两制’,这为保持香港的独特性提供了机会。”材料中“香港的独特性”是指( )

A.香港的长期繁荣稳定 B.保留英国对香港的治权

C.自由港和世界金融中心 D.保持香港既有的社会制度

18.1990年全国人大通过了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》,为实现香港顺利回归奠定了基础。《基本法》中所蕴含的原则有( )

①一国两制 ②港人治港 ③高度自治 ④社会主义

A.①②③④ B.①②③

C.②③④ D.②③

19.有学者认为“一国两制”下的香港“是中国未来统一的一种示范、一种模式或者一种标本……是中国现代化的先驱,同时香港也是把中国领向现代文明的一个重要的基地和桥梁”。据此,香港回归的历史意义不包括( )

A.国家统一样本 B.社会制度示范

C.文明交流枢纽 D.经济发展标本

20.2017年12月20日是澳门回归十八周年,十八年来澳门政治稳定、经济发展的事实强有力地证明了“一国两制”的正确性。下面对“一国两制”构想的正确理解是( D )

A.接纳了葡萄牙“主权与治权分开”的提议

B.给予特别行政区包括外交和国防在内的自治权

C.在主权问题上采取了更加灵活的策略

D.大陆实行社会主义制度,香港、台湾实行资本主义制度

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 陈叔通委员讲,做了这个工作,可以使人民民主更加发扬。确实如此,北京郊区乡政府民主选举的结果,百分之五十的乡长被选掉了,因为这百分之五十的人做了坏事,人民不高兴他们。为了发扬民主,对政权组织,特别是县、乡两级,来一次全国普选,很有必要。这对促进经济建设,加强经济建设的领导有积极作用。就是对于抗美援朝也有好处,傅作义委员说可以加强抗美援朝。……如果我们的工作做得更好一些,人民民主更加发扬,经济建设搞得更好,抗美援朝的力量更加增强,那是可以使它放弃侵略的。

——毛泽东《关于召开全国人民代表大会的几点说明》(1953年1月13日)

材料二 全国人民在讨论中热烈地称赞我们的宪法草案,因为这个宪法草案正确地总结了我国的历史经验。这个宪法草案是我国人民利益和人民意志的产物,是我们国家发生了巨大变化的产物。人民称赞这个宪法草案,还因为它正确地吸收了国际的经验。……显然,以苏联为首的社会主义先进国家的经验,对我们有很大的帮助。我们的宪法草案结合了中国的经验和国际的经验。我们的宪法草案不只是我国人民革命运动的产物,而且是国际社会主义运动的一个产物。

材料三 宪法草案序言中说:“从中华人民共和国成立到社会主义社会建成,这是一个过渡时期。国家在过渡时期的总任务是逐步实现国家的社会主义工业化,逐步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。”从一九五三年起,我国已经按照社会主义的目标进入有计划的经济建设时期,因此,我们有完全的必要在共同纲领的基础上前进一步,制定一个像现在向各位代表提出的这样的宪法,用法律的形式把我国过渡时期的总任务肯定下来。……

——材料二、三摘自刘少奇《关于中华人民共和国宪法草案的报告》(1954年)

(1)根据材料一,概括毛泽东关于人民代表大会的看法。

(2)根据材料二,指出宪法草案受到人民称赞的原因。

(3)结合材料三和所学知识,分析这部宪法制定的重要意义。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 红卫兵和造反派把阶级敌人拉到台上,在他们的脖子上挂上大牌子,上面写上阶级敌人的名称和其本人的名字,有的还在其头上戴上与土豪劣绅一样的长圆锥形的帽子,在其上面写上“打倒(阶级敌人的名称和自己名字)”,还有的把领导干部的两手用墨水或黑油漆涂黑,称为“反革命黑手”。先由红卫兵或造反派头头宣布其罪状,然后带领台上台下的许多人振臂高呼口号,口号的内容是“打倒某某”或“砸烂某某狗头”,更有甚者用“火烧油煎”等口号,最后当然还要高呼“无产阶级文化大革命万岁”“毛主席万岁”。

——《批斗》

材料二 第二条 公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。

第三条 人民法院应当保障公民、法人和其他组织的起诉权利,对应当受理的行政案件依法受理。行政机关及其工作人员不得干预、阻碍人民法院受理行政案件。

——《中华人民共和国行政诉讼法》

(1)材料一反映出当时公民权利保护方面有何现象?原因是什么?

(2)材料二的法律限制了什么机构的行为?此法律的颁布有什么意义?结合所学知识回答,由材料一到材料二所反映的变化是什么?发生这种变化的原因是什么?

23.阅读下列材料:

材料一 1941年底太平洋战争爆发后,香港沦陷,开始了3年零8个月的日占期。1942年10月中英谈判中,国民政府要求终止《展拓香港界址专条》,收回新界,遭到英方拒绝。在1943年11月开罗会议上,丘吉尔公开反对在亚洲及中国实行《大西洋宪章》,并声称要让英国国旗在香港上空高高飘扬,他说:“我们也有我们的传统……我就要坚持这些传统和维护大英帝国。”

材料二 1997年6月30日23时59分,英国国旗在英国国歌乐曲中缓缓降落。7月1日,零点整,中华人民共和国国歌响起,中国国旗和香港特区区旗一起徐徐升起。这是中华民族长久期盼的瞬间,这是永载史册的时刻。

请回答:

(1)材料一中中国政府提出了什么要求?结果如何?丘吉尔所谓的“传统”的真实含义是什么?

(2)材料二反映的问题是什么?解决问题的方针是什么?

(3)从国民政府和中华人民共和国政府解决香港问题的不同结果中,你能得出哪些启示或结论?

答案

一、选择题

1.解析:选A 1949年新中国成立真正实现了民族独立,具备了大规模工业化的前提,故A项正确;充分激发起全民族的建设热情,不仅指工业化,故B项错误;C、D两项不符合史实。

2.解析:选D 本题考查学生对人民政协的认识。人民政协在1949~1954年代行人大的职能,之后变成统一战线组织,因此②不正确,③与史实不符,故D项为正确答案。

3.解析:选B 根据题干可知,材料没有涉及人大代表选举的程序,不能得出“普选”的方式,A项错误。材料中的王徳厚是普通工人,因工作表现突出,当选为全国人大代表,说明了人民群众政治地位提高,故选B项。材料没有涉及民主党派,C项错误。材料未涉及民族问题,D项错误。

4.解析:选A 材料全国人大代表的选举中农民比重上升更快,反映出农民的参政意识在增强,故A项正确;B、C、D三项与材料信息不符,排除。

答案:A

5.解析:选D 1949年共同纲领首次提出要实行民族区域自治制度,1954年宪法正式确认民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度,故A项错误;中共领导的多党合作和政治协商制度初步形成的标志是1949年新政协的召开,故B项错误;社会主义制度在我国基本确立是在1956年,故C项错误;1992年海峡两岸达成了“九二共识”,表明两岸关系取得突破性进展,故D项正确。

6.解析:选B 1949年政治协商制度已经初步建立,故A项错误;1954年全国人大已经建立,全国政协不再代行全国人民代表大会,不再具有立法的职能,故B项正确;政协成为政治协商的机构,故C项错误;全国人民代表大会是全国的最高国家权力机关,故D项错误。故选B项。

7.解析:选B 新中国成立后,对地名等进行修改的主要目的是实现各民族的一律平等,故选B项。

8.解析:选B 由“黎族自治县”“苗族自治县”等信息可知,我国在少数民族聚居地区实行民族区域自治制度。

9.解析:选A “文化大革命”时期我国的民主法制建设遭到破坏,民主的含义被歪曲,A项正确。其余选项说法错误。

10.解析:选C “文化大革命”时期,人民代表大会制度、政治协商制度及民主集中制度都不同程度上遭受了破坏,民族区域自治制度相对保持了连贯性,故选C项。

11.解析:选D 据所学知识可知,①②③④都是十一届三中全会后党和政府加强民主政治建设的主要措施。

12.解析:选C 本题考查学生对材料的分析理解能力。材料关键信息为三届、四届全国人大任期时间及召开会议的次数少,其历史背景为“左”倾错误的干扰。

13.解析:选D 根据题意,1999年我国把“依法治国”写入宪法,此时邓小平的强调推进了依法治国的决心,故D项正确;A、B、C三项材料未体现,排除。

14.解析:选B 民主党派是我国的参政党,他们参与国家事务的决策,参政议政,但他们不是执政党,也不享有立法权和人事任免权。

15.解析:选B 解题关键在于1979年和2010年的城乡比例的变化。正确答案是B项。A、C、D三项说法错误。解题技巧:B、D两项是对立观点,一般是二者选其一。

16.解析:选D 1979年之前,我国对台湾的政策是武力统一;之后则立足于和平统一,但也不排除使用武力,故选D项。

17.解析:选D 材料信息“一国两制”“为保持香港的独特性提供了机会”,由此判断,“香港的独特性”是指香港保持既有的社会制度不变,故应选D项。

18.解析:选B 本题考查“一国两制”的有关特点。根据所学,①②③项正确,第④项社会主义说法错误,大陆实行社会主义,香港继续实行资本主义。

19.解析:选A A、C、D三项说法正确,但不符合题意;“一国两制”构想的精髓在于香港实行资本主义制度,而大陆作为国家主体仍实行社会主义制度,故不能说香港是社会制度示范,故B项错误,符合题意。

20.解析:选D 本题考查对“一国两制”概念的理解。邓小平指出,所谓“‘一国两制’,具体说,就是在中华人民共和国内,大陆十亿人口实行社会主义制度,香港、台湾实行资本主义制度”。因此,应选D项。

二、非选择题

21.(1)[解析] 根据“使人民民主更加发扬”“来一次全国普选,很有必要”“加强经济建设的领导有积极作用”“加强抗美援朝”等信息并结合所学知识进行概括。

[答案] 人民代表大会的召开充分体现人民当家做主的政治权利;召开人民代表大会需要制定宪法,举行选举;开展全国普选,有利于基层政权建设的加强;召开人民代表大会能提高人民群众进行经济建设的积极性,便于加强反对帝国主义的斗争。

(2) [解析] 根据“正确地总结了我国的历史经验”“人民利益和人民意志的产物”“吸收了国际的经验”“人民革命运动的产物”等组织答案。

[答案] 原因:正确总结了我国的历史经验;符合人民的利益与意志;借鉴了其他社会主义国家的经验;既是中国革命的产物,也是国际社会主义运动的产物。

(3) [解析] 首先联系有关1954年宪法的意义,然后结合材料“用法律的形式把我国过渡时期的总任务肯定下来”等信息进行分析总结。

[答案] 它是新中国的第一部宪法;它的颁布和实施,是我国社会主义建设史上的一座里程碑;它用根本大法的形式,明确规定了我们国家的国体与政体,也指明了全国人民继续前进的正确道路,这就为我国从新民主主义过渡到社会主义提供了法律保障。

22.(1) [解析] 解答的关键是公民权利保护方面。根据材料信息“红卫兵和造反派把阶级敌人拉到台上,在他们的脖子上挂上大牌子,上面写上阶级敌人的名称和其本人的名字,有的还在其头上戴上与土豪劣绅一样的长圆锥形的帽子……还有的把领导干部的两手用墨水或黑油漆涂黑……”可以总结出第一小问答案。第二小问结合历史背景来回答即可,总结出“文革”时期“左”倾错误严重,宪法和法律遭到践踏,社会主义民主法制遭到严重破坏。

[答案] 现象:公民的权利受到非法侵犯。原因:“文革”时期“左”倾错误严重,宪法和法律遭到践踏,社会主义民主法制遭到严重破坏。

(2) [解析] 第一小问根据材料二信息“认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼”可以总结出答案为行政机构。第二小问可以结合有助于保护公民权利等来作答。第三小问可以结合材料一公民权利得不到保护到材料二公民权利得到保护来作答,即可总结出由民主法制不健全、不执行,到“民告官”有法律保障。第四小问可以从改革开放后我国民主法制的逐步完善角度分析。

[答案] 行政机构(或政府)。意义:进一步完善了法律对公民权利的保护。

变化:由民主法制不健全、不执行,到“民告官”有法律保障。

原因:改革开放后加强了民主法制建设,“依法治国”被写入宪法。

23.(1) 要求:二战期间,国民政府要求收回“新界”,但不是全部香港地区。结果:由于英方拒绝而失败。含义:丘吉尔所谓的“传统”,不过是侵略扩张和炮舰政策。

(2)问题:中国政府通过谈判收回了香港地区的主权,香港特别行政区成立。

方针:邓小平提出的“一国两制”的构想。

(3) 国民政府软弱无能,无法收回香港“新界”地区;只有在中国共产党领导下,国力强盛了,中国人民的夙愿才得以实现;邓小平“一国两制”的方针以其高度的原则性和灵活性,顺利实现了香港、澳门回归,也必然加快完成祖国统一的进程。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局