五年级下册科学教案 1.5 浮力教科版

图片预览

文档简介

课

题

浮力

课

型

教学目标

【科学概念】

1.上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受浮力的存在,也可以用测力计测出浮力的大小。

2.物体浸入水中的体积越大,受到的浮力越大。

3.当物体在水中受到的浮力大于重力就上浮,浮在水面的物体,浮力等于重力。

【过程与方法】

1.用拉压测力计测出泡沫块在水中受到的浮力。

2.记录测量数据,并分析泡沫块浸入水中不同位置时受到的浮力大小。

【情感体验】

1.在探究泡沫块受到的浮力过程中,感受到实验证据的重要性。

2.培养主动探索、积极合作的科学态度。

教学重点

探究泡沫块浸入水中体积不同时,受到的水的浮力不同,与排开的水量有关。

教学难点

理解物体静止在水面时浮力等于重力。

教学准备

泡沫块、毛巾、水槽、拉压测力计、实验记录单、水

教学过程

教师指导

学生活动

设计说明

一:情景引入:

二、感知浮力:

三:研究浮力大小与排开水量的关系:

1.出示泡沫:看,老师手中有一块泡沫,如果我放手,泡沫会怎样?

2.泡沫为什么会掉下去?

4.如果泡沫落下来掉在水里,会怎样?

5.

是什么力量让泡沫浮起来的?

6.揭示课题

1.演示:用手将泡沫慢慢(强调慢慢)的往下压,直到泡沫全部进入水中,体会手的感觉,同时注意观察伴随发生的实验现象。

2.交流:分享体会和发现。

3.归纳并板书:1.

水位上升

2.上推(顶),压不下去

3.越往下越难压

4.解释这些现象:

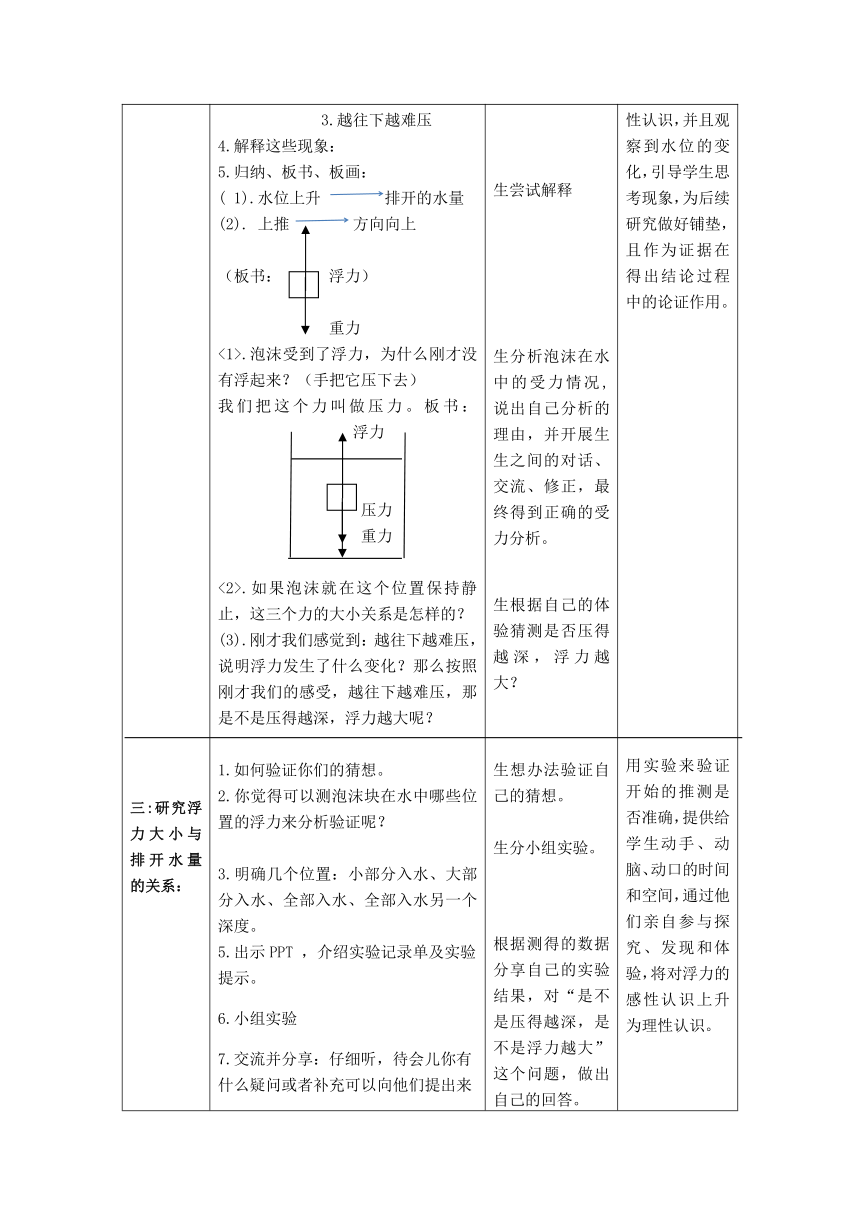

5.归纳、板书、板画:

(

1).水位上升

排开的水量

(2).

上推

方向向上

(板书:

浮力)

重力

<1>.泡沫受到了浮力,为什么刚才没有浮起来?(手把它压下去)

我们把这个力叫做压力。板书:

浮力

压力

重力

<2>.如果泡沫就在这个位置保持静止,这三个力的大小关系是怎样的?

(3).刚才我们感觉到:越往下越难压,说明浮力发生了什么变化?那么按照刚才我们的感受,越往下越难压,那是不是压得越深,浮力越大呢?

1.如何验证你们的猜想。

2.你觉得可以测泡沫块在水中哪些位置的浮力来分析验证呢?

3.明确几个位置:小部分入水、大部分入水、全部入水、全部入水另一个深度。

5.出示PPT

,介绍实验记录单及实验提示。

6.小组实验

7.交流并分享:仔细听,待会儿你有什么疑问或者补充可以向他们提出来

观察泡沫在重力作用下会向下掉,并对泡沫落在水里会怎样,做出自己的猜。

学生:分组实验

学生:分享体会和发现

生尝试解释

生分析泡沫在水中的受力情况,说出自己分析的理由,并开展生生之间的对话、交流、修正,最终得到正确的受力分析。

生根据自己的体验猜测是否压得越深,浮力越大?

生想办法验证自己的猜想。

生分小组实验。

根据测得的数据分享自己的实验结果,对“是不是压得越深,是不是浮力越大”这个问题,做出自己的回答。

先让学生看到泡沫在重力作用下下落,再由泡沫浮在水面引入浮力,为后面的受力分析打下基础。

通过将泡沫块压入水中的体验活动,帮助学生形象且深刻的感知浮力的方向和变化,形成对浮力的感性认识,并且观察到水位的变化,引导学生思考现象,为后续研究做好铺垫,且作为证据在得出结论过程中的论证作用。

用实验来验证开始的推测是否准确,提供给学生动手、动脑、动口的时间和空间,通过他们亲自参与探究、发现和体验,将对浮力的感性认识上升为理性认识。

四、分析原因:

五、机动拓展

六、板书设计:

1.为什么当泡沫全部入水之前,浮力变大,全部入水以后,浮力就不再变化?

2.师:在科学上,我们将挤上去的水称为排开的水量,那我们可不可以用排开的水量来描述浮力的变化呢?浮力在什么时候达到最大?此时排开的水量呢?

讲述:很多时候,想要直接测浮力的大小,比较困难,所以科学上也常常用测排开的水量来测量浮力的大小。

父子俩去潜水,当他们潜入水中时,谁受到的浮力大 为什么?

浮

力

入水体积大

浮力大

(排开的水量大)

召开小组交流会,每个同学都说说自己的看法,待会儿选一名代表把自己组的看法分享给大家

生作出回答并说出理由

通过个体思维和集体思维的相互碰撞,互相补充和完善,学生消除了心中的疑团,对问题形成正确的观点和认识,逐步形成一种善于质疑、乐于探索、努力求知的科学精神;培养良好的科学态度和探索精神。

这是本课学习成果的系统化,既是认知的需要,又是巩固知识的需要。

【教学实录】

情景引入:

师:老师的手中有一块泡沫,如果我放手,会怎样?

生:泡沫会掉下去

师:泡沫为什么会掉下来?

生:因为有重力

师:重力,那重力的方向是怎样的?

生:向下

(板书:

重力)

师:假如这个泡沫在下落的时候掉在了水里,你觉得会怎样呢?

生:会浮起来

师:我们来看一看。师演示。是什么力量让泡沫浮起来?

生:浮力

师:没错,就是浮力。今天我们就来研究浮力。(板书:浮力)

评析:先让学生看到泡沫块在重力作用下下落,再由泡沫浮在水面引入浮力,带领学生进入本课的学习,为后面的受力分析打下基础。

二、感知浮力:

师:下面我们一起来感受一下浮力,用手将泡沫慢慢地(注意是慢慢地)往下压,直到泡沫全部进入水中,每个人可以轮流做2次,开始。

小组活动。

师:好,你们有什么体会和发现?

生1:我觉得这个泡沫它越往下压越困难,然后感觉泡沫是越来越重,而且有一种向上冲的力量。

生2:感觉水在上升

师:你观察得很仔细,师板书:水位上升。

生3:我感觉越往下浮力越大。

师:你怎么感觉到的?

生3:就是越往下的话,这个泡沫它要往旁边这样冲上来。

师:根据这个感觉你推测的,是吗?

生3:是的。

生4:我觉得把手这样压下去,就觉得这样越往下压越难控制。

师:哦,也就是越往下真的压起来越困难。来,你说。

生5:感觉在力量最薄弱的地方,它的力量就是直接往上冲。

师:你也觉得有一种向上冲的力量。

评析:通过往下压浮在水面的泡沫块的活动,让每一个学生都感知到了浮力,认识到上浮的物体受到了水的浮力,丰富对浮力的感性认识,这是探究科学的有效方式,符合儿童的认知规律。

师:还有吗?好,我们有这么多的发现,你对这些发现有什么样的看法?

评析:通过让学生自己对刚才感知到的现象进行解释,教师既可以更多的了解学生对浮力认知的前概念,也有利于后续探究活动的开展。

生1:水位上升是因为泡沫放进水里,那个物体沉入水中,水就要上升,因为占了空间。

师:谁占了空间?

生1:泡沫

师:也就是泡沫把这个水给挤上去了,是这个意思吧?师板书在水位上升的旁边。

师:上冲?

生2:上冲是因为它受力不均,上面的力量把泡沫压了下去,因为泡沫要浮在水面上的话,它必须两面的力量相等,所以它要往上冲。

生3:我觉得是因为水有浮力,它会把泡沫这种新的物体往上压,而且水下面是有阻力的,它的阻力就想要把泡沫往上顶。

师:她还讲到了一个字:顶。来,你说。

生4:我觉得是因为泡沫比水轻,它就浮了。

师:我们将泡沫往下压,手感觉泡沫往上冲或者向上顶,说明了什么呢?

生6:说明了那个水的浮力向上·····

师:好,这个孩子说得很好。

评析:老师及时抓住在学生汇报交流时所用的冲、顶的表达,引导学生认识水的浮力的存在及方向,帮助学生透过直观感知上升到理性思维的层面,使学生比较容易的构建水的浮力概念。

师手指向黑板第三点:这点有什么想法?

生7:因为水是有重量的,泡沫很轻,水比泡沫重,所以泡沫越往下压它的阻力越大。

师:这个阻力是什么呢?

生7:就相当于水的重量阻止了泡沫的向下

师:它要阻止泡沫往下压,那那个阻力其实就是我们所说的?

生一起说:浮力

师:我们推测,这个阻力可能变大,也就是浮力变大。

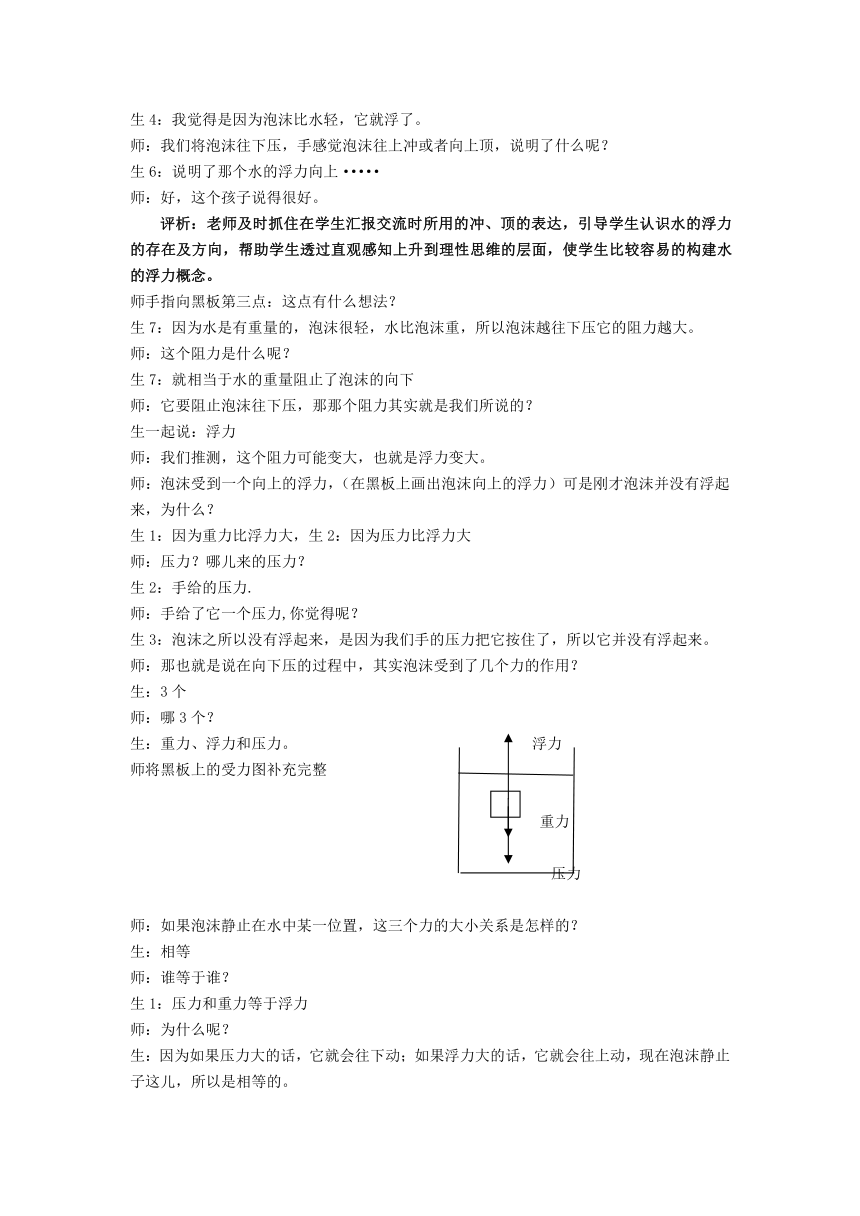

师:泡沫受到一个向上的浮力,(在黑板上画出泡沫向上的浮力)可是刚才泡沫并没有浮起来,为什么?

生1:因为重力比浮力大,生2:因为压力比浮力大

师:压力?哪儿来的压力?

生2:手给的压力.

师:手给了它一个压力,你觉得呢?

生3:泡沫之所以没有浮起来,是因为我们手的压力把它按住了,所以它并没有浮起来。

师:那也就是说在向下压的过程中,其实泡沫受到了几个力的作用?

生:3个

师:哪3个?

生:重力、浮力和压力。

浮力

师将黑板上的受力图补充完整

重力

压力

师:如果泡沫静止在水中某一位置,这三个力的大小关系是怎样的?

生:相等

师:谁等于谁?

生1:压力和重力等于浮力

师:为什么呢?

生:因为如果压力大的话,它就会往下动;如果浮力大的话,它就会往上动,现在泡沫静止子这儿,所以是相等的。

评析:受力平衡是本节课的难点,特别是力与运动之间的关系,大多数学生并不是以物体的状态来判断,而是以位置来判断,老师对于受力分析得引导很到位,在体验的基础上层层深入,学生最终分析得出:由于泡沫块没有动,处于静止状态,所以向上的力和向下的力是相等的。

师:分析得真好,当泡沫静止的时候,这三个力的大小关系是:浮力=重力+压力。现在我要告诉你的是,泡沫的重力是0.1N,如果我将泡沫继续往下压,刚才我们感觉到:越往下压越困难,由此推测,浮力在变大,那我可不可以继续推测,我继续往下压,压得越深,浮力就越大呢?你怎么想?

生1:我觉得是吧,因为往下压的时候,压力在变大,所以浮力也变大。

师:为什么压力变大,浮力就变大?

生2:因为浮力=重力+压力,重力是不变的,所以压力变大,浮力也就变大了。

评析:有了真实的体验后,对于浮力的大小和方向就有了明确的认识,此时再提出:“是不是压力越大,浮力就越大”这个问题,学生的猜想,依据了之前的感受。不同见解的碰撞是亮点,这种亮点得益于学生思维的碰撞,在不断地思考,修正自己看法的过程中,最终得到正确的受力分析。有了这个受力分析的基础,才为后面研究浮力大小与排开水量之间的关系。

四:研究浮力大小与排开水量的关系

师:如何验证你们的猜想。

生1:测出泡沫在水中不同位置受到的浮力大小。

师:你觉得可以测哪些位置呢?

生1:全部进入水中以后的不同深度

师:泡沫块由浮在水面到慢慢的一点一点的全部进入水中这个过程,浮力会变化吗?

生2:会变化

师:那这一段的数据要不要收集?

生齐回答:要

师:那我们到底取哪几个位置来测?

生3:我觉得可以在泡沫小部分进入水中的时候测一次,大部分进入水中测一次,全部进入水中测一次。这样每一段的数据都收集到了。

师:好,那我们就选这几个位置。

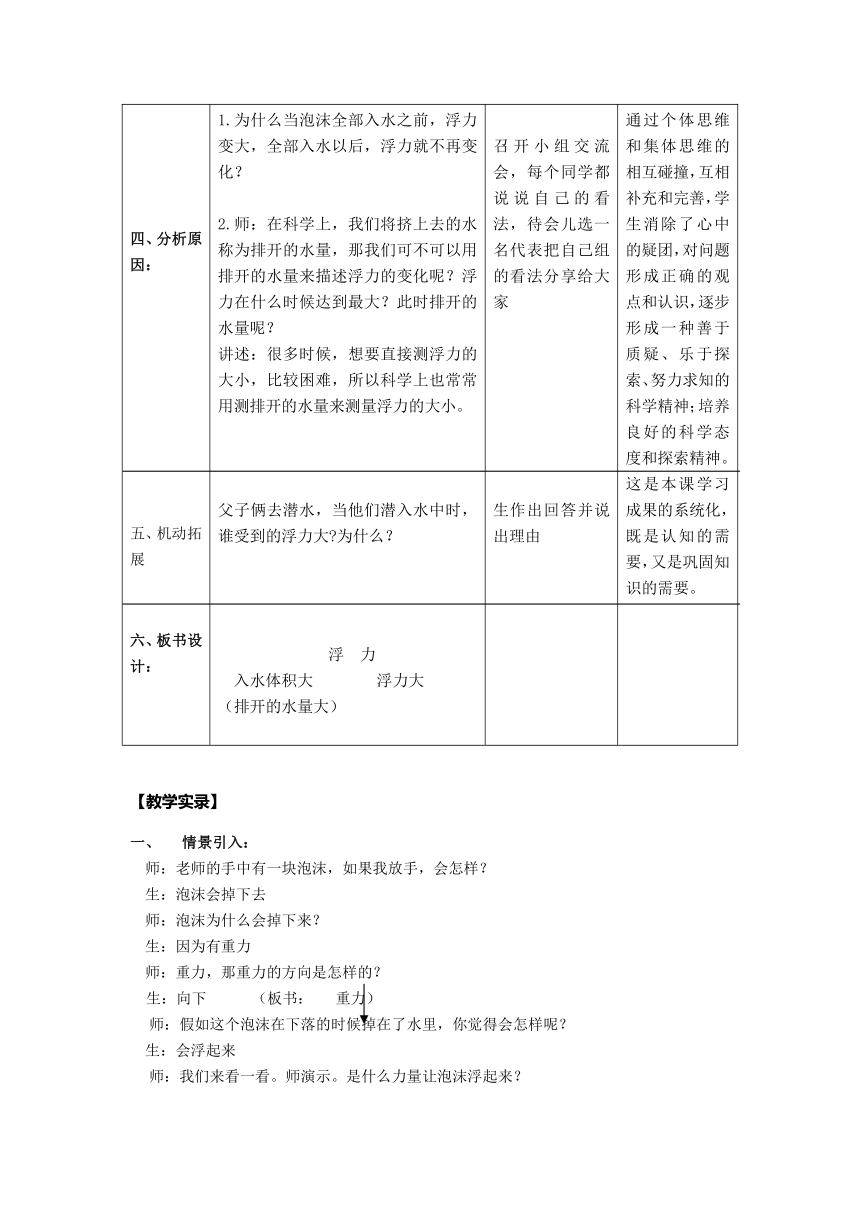

PPT出示实验记录单:能看懂吗?

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

浮力大小

压得越深,浮力越大吗?

我们的回答:

。

评析:科学学科强调“动手做”,但动手做之前的思维活动必不可少,具体体现在实验方案的设计、实验条件的控制、实验位置的选择等方面。老师不放过学生思维活动的细节,突出对实验操作的严谨性。

小组实验。

师:请一个组上台分享自己的实验结果。(提醒:仔细听,待会儿你有什么疑问或者补充可以向他们提出来)

组1:

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

3N

3.8N

4.6N

4.6N

浮力大小

3.1N

3.9N

4.7N

4.7N

压得越深,浮力越大吗?

我们的回答:

压得越深,浮力越大。

师:他们的回答是压得越深,浮力越大。你们有什么补充或者问题想问他们吗?

生1:图三和图四的浮力是一样的,为什么你们说压得越深,浮力越大?

组1其中一个学生:我们测得后面那两个位置实际上是变化了一点的,也就是有一点差距的,所以就是压得越深浮力越大。

生2

:如果说有一定的差距,那你们为什么不写出来?你们记录出来就是完全一样的。所以按照你们的记录是得不到压得越深,浮力越大这个结论的。

组1其中一个学生:因为测力计只能精确到0.1N,我们认为是有差距的,但是测力计读不出来,所以我们就看指针接近那个数据。

师:哦?他们认为是这样的,还有其他的看法吗?+

生2:如果要计,我觉得你们应该再记录详细一点。

师:好了,我想问的是,其他组的孩子,最后这两个位置,你们测出来是怎样的?

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

1.8N

2.1N

2.6N

4.6N

浮力大小

1.9N

2.2N

2.7N

4.7N

组2:我们组的结果是:

组1:那你们中间和最下面的浮力就不一样了

组2:所以我们的回答是:越往下压,浮力越大。也就是压得越深,浮力越大。

师:看来这个组的数据是支持你们的观点的。蔼,还有人举手,来你说。

组3:我们是压到三分之一和三分之二的时候,压力大小是变大的,但是当全部浸入水中以后,压力就没有变化了,也就是浮力没有变化了,并且这个数据我们测了很多次,就算是有偏差,偏差也是一样的,也就是假如是4.8N,两个都是4.8N,假如是4.9N,两个都是4.9N。

师展示组三的数据:

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

1.4N

3.5N

4.8N

4.8N

浮力大小

1.5N

3.6N

4.9N

4.9N

师:他们觉得最后这两个数据就是不变的,并且他们测了很多次,是这样吗?(生点头)

评析:实验数据的收集、整理和分析是科学探究过程中的重要要素,通过对数据的观察和分析,有效的呈现了实验数据的意义,但是对于最后两个位置的浮力大小是否会变的争论孩子们得出了不一样的结果,在这个过程中,尊重数据、尊重事实、质疑求真、科学分析得科学态度得到了很好的体现。

组二的学生不服,又举起了手。

师:看来现在我们谁也无法说服谁,这最后两个数据,到底是变大还是不变?这样,让我们回到实验中,再测一次,就测最后这两个位置,开始。

小组实验。

师:好了,到底是不是压得越深,浮力越大,这最后两个数据变没有?

生1:我们测了几次,发现在泡沫完全浸入水中之前,浮力是变大的,但是全部浸入水中以后,数据一样,也就是浮力不变。

师:好,现在我们达成了共识:泡沫完全入水之前,压得越深,浮力越大;当泡沫全部浸入水中以后,浮力不变。

评析:注重培养学生准确测量,引导学生从实验数据中总结规律,尊重学生的思维特点和知识建构。对于学生来说科学知识的形成需要证据,重新给学生时间进行数据的测量和收集,并让小组观察实验数据,总结泡沫塑料浸入水中的浮力是否会变化,做到了学生为主体。

四、分析原因:

过渡:为什么泡沫全部入水之前,浮力变大,全部入水以后,浮力就不再变化?你能根据开始压泡沫块的体验和测浮力大小实验的结果,尝试着对这个实验结论作出解释吗?

师:召开小组交流会,每个同学都说说自己的看法,待会儿选一名代表把你们组的看法分享给大家。

小组交流。

生1:我们觉得是因为入水体积不变,所以浮力就不变了。

师:你觉得入水体积如何影响浮力的变化?

生1:就是入水体积越多,作用在泡沫上的水的力量就越大,所以浮力就变大,当全部入水以后,就不变了。

师:恩,分析得真好,还有吗?

生2:我们认为是上升的水位引起的。

师:能说具体点吗?

生2:我们都发现泡沫进入水中时,水位会上升,上升的水位由于重力的作用,想要回到原来的位置,所以就会对泡沫产生一种挤压,上升的水位越多,这种挤压就越强。

师:水对泡沫的挤压其实就是什么?

生2:浮力

师:解释得太棒了,老师为你骄傲。

师:在科学上,我们将挤上去的水称为排开的水量,那我们可不可以用排开的水量来描述浮力的变化呢?

生:可以

师:怎么描述呢?

生:排开的水量越大,浮力就越大,当排开的水量不变时,浮力就不变了。

师:孩子们太了不起了,泡沫浸入水中的体积越大,排开的水量就越大,当完全进入水中以后,排开的水量不变,浮力也就不变了。

讲述:很多时候,想要直接测浮力的大小,比较困难,所以科学上也常常用测排开的水量来测量浮力的大小。

评析:通过实验数据的分析,得到结论以后,帮助学生建构起浮力的概念,及对浮力机制的解释是本节课老师期待,也是本节课的亮点,它体现了学生的思维的深入发展,将由表面的现象,上升到一个新的高度,即对浮力产生机制的解释。

拓展:父子俩去潜水,当他们完全潜入水中时,谁受到的浮力大 为什么?

生:父亲受到的浮力大,因为完全潜入水中时,父亲浸入水中的体积大,排开的水量就大,因此浮力就大。

师:同意吗?

生齐:同意

师:关于浮力,还有很多的奥秘呢,我们下节课再来仔细研究。

评析:简单的一个拓展活动,既是对本课学习活动作总结,也是帮助学生完成一次思维的梳理、概括和提升。

【案例评析】

本课是教科版《科学》五年级《沉和浮》单元的第五课,要求学生感受到浮力的存在,并用测力计测出浮力的大小。在本课的教学中,教师很好的帮助学生建立起浮力的概念,尝试用新理念来改变原有的教学方式,让学生作为课堂的主体,充分交流了自己的发现,表达自己的观点。

在教学中,主要呈现以下亮点:

1.巧妙的设计了一个认知冲突:用手感知浮力的特点,让学生在体验中感受浮力的大小和方向,并且根据体验,学生猜测:泡沫块浸入水中的位置越深,受到的浮力越大,然而事实并非如此,要解决这个认知冲突,教师引导学生从实验方案设计、实验过程的感知、实验数据的分析等方面,教师和学生共同经历了一个科学的探究过程,体现了探究作为科学学习的主要方式的课程理念。

2.注重培养学生的思维发展,注重引导学生思考现象,抽丝剥茧作为证据在得出结论过程中的论证作用,生生之间的交流、质疑、反驳,找证据的过程成为本课的一大亮点。

题

浮力

课

型

教学目标

【科学概念】

1.上浮物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受浮力的存在,也可以用测力计测出浮力的大小。

2.物体浸入水中的体积越大,受到的浮力越大。

3.当物体在水中受到的浮力大于重力就上浮,浮在水面的物体,浮力等于重力。

【过程与方法】

1.用拉压测力计测出泡沫块在水中受到的浮力。

2.记录测量数据,并分析泡沫块浸入水中不同位置时受到的浮力大小。

【情感体验】

1.在探究泡沫块受到的浮力过程中,感受到实验证据的重要性。

2.培养主动探索、积极合作的科学态度。

教学重点

探究泡沫块浸入水中体积不同时,受到的水的浮力不同,与排开的水量有关。

教学难点

理解物体静止在水面时浮力等于重力。

教学准备

泡沫块、毛巾、水槽、拉压测力计、实验记录单、水

教学过程

教师指导

学生活动

设计说明

一:情景引入:

二、感知浮力:

三:研究浮力大小与排开水量的关系:

1.出示泡沫:看,老师手中有一块泡沫,如果我放手,泡沫会怎样?

2.泡沫为什么会掉下去?

4.如果泡沫落下来掉在水里,会怎样?

5.

是什么力量让泡沫浮起来的?

6.揭示课题

1.演示:用手将泡沫慢慢(强调慢慢)的往下压,直到泡沫全部进入水中,体会手的感觉,同时注意观察伴随发生的实验现象。

2.交流:分享体会和发现。

3.归纳并板书:1.

水位上升

2.上推(顶),压不下去

3.越往下越难压

4.解释这些现象:

5.归纳、板书、板画:

(

1).水位上升

排开的水量

(2).

上推

方向向上

(板书:

浮力)

重力

<1>.泡沫受到了浮力,为什么刚才没有浮起来?(手把它压下去)

我们把这个力叫做压力。板书:

浮力

压力

重力

<2>.如果泡沫就在这个位置保持静止,这三个力的大小关系是怎样的?

(3).刚才我们感觉到:越往下越难压,说明浮力发生了什么变化?那么按照刚才我们的感受,越往下越难压,那是不是压得越深,浮力越大呢?

1.如何验证你们的猜想。

2.你觉得可以测泡沫块在水中哪些位置的浮力来分析验证呢?

3.明确几个位置:小部分入水、大部分入水、全部入水、全部入水另一个深度。

5.出示PPT

,介绍实验记录单及实验提示。

6.小组实验

7.交流并分享:仔细听,待会儿你有什么疑问或者补充可以向他们提出来

观察泡沫在重力作用下会向下掉,并对泡沫落在水里会怎样,做出自己的猜。

学生:分组实验

学生:分享体会和发现

生尝试解释

生分析泡沫在水中的受力情况,说出自己分析的理由,并开展生生之间的对话、交流、修正,最终得到正确的受力分析。

生根据自己的体验猜测是否压得越深,浮力越大?

生想办法验证自己的猜想。

生分小组实验。

根据测得的数据分享自己的实验结果,对“是不是压得越深,是不是浮力越大”这个问题,做出自己的回答。

先让学生看到泡沫在重力作用下下落,再由泡沫浮在水面引入浮力,为后面的受力分析打下基础。

通过将泡沫块压入水中的体验活动,帮助学生形象且深刻的感知浮力的方向和变化,形成对浮力的感性认识,并且观察到水位的变化,引导学生思考现象,为后续研究做好铺垫,且作为证据在得出结论过程中的论证作用。

用实验来验证开始的推测是否准确,提供给学生动手、动脑、动口的时间和空间,通过他们亲自参与探究、发现和体验,将对浮力的感性认识上升为理性认识。

四、分析原因:

五、机动拓展

六、板书设计:

1.为什么当泡沫全部入水之前,浮力变大,全部入水以后,浮力就不再变化?

2.师:在科学上,我们将挤上去的水称为排开的水量,那我们可不可以用排开的水量来描述浮力的变化呢?浮力在什么时候达到最大?此时排开的水量呢?

讲述:很多时候,想要直接测浮力的大小,比较困难,所以科学上也常常用测排开的水量来测量浮力的大小。

父子俩去潜水,当他们潜入水中时,谁受到的浮力大 为什么?

浮

力

入水体积大

浮力大

(排开的水量大)

召开小组交流会,每个同学都说说自己的看法,待会儿选一名代表把自己组的看法分享给大家

生作出回答并说出理由

通过个体思维和集体思维的相互碰撞,互相补充和完善,学生消除了心中的疑团,对问题形成正确的观点和认识,逐步形成一种善于质疑、乐于探索、努力求知的科学精神;培养良好的科学态度和探索精神。

这是本课学习成果的系统化,既是认知的需要,又是巩固知识的需要。

【教学实录】

情景引入:

师:老师的手中有一块泡沫,如果我放手,会怎样?

生:泡沫会掉下去

师:泡沫为什么会掉下来?

生:因为有重力

师:重力,那重力的方向是怎样的?

生:向下

(板书:

重力)

师:假如这个泡沫在下落的时候掉在了水里,你觉得会怎样呢?

生:会浮起来

师:我们来看一看。师演示。是什么力量让泡沫浮起来?

生:浮力

师:没错,就是浮力。今天我们就来研究浮力。(板书:浮力)

评析:先让学生看到泡沫块在重力作用下下落,再由泡沫浮在水面引入浮力,带领学生进入本课的学习,为后面的受力分析打下基础。

二、感知浮力:

师:下面我们一起来感受一下浮力,用手将泡沫慢慢地(注意是慢慢地)往下压,直到泡沫全部进入水中,每个人可以轮流做2次,开始。

小组活动。

师:好,你们有什么体会和发现?

生1:我觉得这个泡沫它越往下压越困难,然后感觉泡沫是越来越重,而且有一种向上冲的力量。

生2:感觉水在上升

师:你观察得很仔细,师板书:水位上升。

生3:我感觉越往下浮力越大。

师:你怎么感觉到的?

生3:就是越往下的话,这个泡沫它要往旁边这样冲上来。

师:根据这个感觉你推测的,是吗?

生3:是的。

生4:我觉得把手这样压下去,就觉得这样越往下压越难控制。

师:哦,也就是越往下真的压起来越困难。来,你说。

生5:感觉在力量最薄弱的地方,它的力量就是直接往上冲。

师:你也觉得有一种向上冲的力量。

评析:通过往下压浮在水面的泡沫块的活动,让每一个学生都感知到了浮力,认识到上浮的物体受到了水的浮力,丰富对浮力的感性认识,这是探究科学的有效方式,符合儿童的认知规律。

师:还有吗?好,我们有这么多的发现,你对这些发现有什么样的看法?

评析:通过让学生自己对刚才感知到的现象进行解释,教师既可以更多的了解学生对浮力认知的前概念,也有利于后续探究活动的开展。

生1:水位上升是因为泡沫放进水里,那个物体沉入水中,水就要上升,因为占了空间。

师:谁占了空间?

生1:泡沫

师:也就是泡沫把这个水给挤上去了,是这个意思吧?师板书在水位上升的旁边。

师:上冲?

生2:上冲是因为它受力不均,上面的力量把泡沫压了下去,因为泡沫要浮在水面上的话,它必须两面的力量相等,所以它要往上冲。

生3:我觉得是因为水有浮力,它会把泡沫这种新的物体往上压,而且水下面是有阻力的,它的阻力就想要把泡沫往上顶。

师:她还讲到了一个字:顶。来,你说。

生4:我觉得是因为泡沫比水轻,它就浮了。

师:我们将泡沫往下压,手感觉泡沫往上冲或者向上顶,说明了什么呢?

生6:说明了那个水的浮力向上·····

师:好,这个孩子说得很好。

评析:老师及时抓住在学生汇报交流时所用的冲、顶的表达,引导学生认识水的浮力的存在及方向,帮助学生透过直观感知上升到理性思维的层面,使学生比较容易的构建水的浮力概念。

师手指向黑板第三点:这点有什么想法?

生7:因为水是有重量的,泡沫很轻,水比泡沫重,所以泡沫越往下压它的阻力越大。

师:这个阻力是什么呢?

生7:就相当于水的重量阻止了泡沫的向下

师:它要阻止泡沫往下压,那那个阻力其实就是我们所说的?

生一起说:浮力

师:我们推测,这个阻力可能变大,也就是浮力变大。

师:泡沫受到一个向上的浮力,(在黑板上画出泡沫向上的浮力)可是刚才泡沫并没有浮起来,为什么?

生1:因为重力比浮力大,生2:因为压力比浮力大

师:压力?哪儿来的压力?

生2:手给的压力.

师:手给了它一个压力,你觉得呢?

生3:泡沫之所以没有浮起来,是因为我们手的压力把它按住了,所以它并没有浮起来。

师:那也就是说在向下压的过程中,其实泡沫受到了几个力的作用?

生:3个

师:哪3个?

生:重力、浮力和压力。

浮力

师将黑板上的受力图补充完整

重力

压力

师:如果泡沫静止在水中某一位置,这三个力的大小关系是怎样的?

生:相等

师:谁等于谁?

生1:压力和重力等于浮力

师:为什么呢?

生:因为如果压力大的话,它就会往下动;如果浮力大的话,它就会往上动,现在泡沫静止子这儿,所以是相等的。

评析:受力平衡是本节课的难点,特别是力与运动之间的关系,大多数学生并不是以物体的状态来判断,而是以位置来判断,老师对于受力分析得引导很到位,在体验的基础上层层深入,学生最终分析得出:由于泡沫块没有动,处于静止状态,所以向上的力和向下的力是相等的。

师:分析得真好,当泡沫静止的时候,这三个力的大小关系是:浮力=重力+压力。现在我要告诉你的是,泡沫的重力是0.1N,如果我将泡沫继续往下压,刚才我们感觉到:越往下压越困难,由此推测,浮力在变大,那我可不可以继续推测,我继续往下压,压得越深,浮力就越大呢?你怎么想?

生1:我觉得是吧,因为往下压的时候,压力在变大,所以浮力也变大。

师:为什么压力变大,浮力就变大?

生2:因为浮力=重力+压力,重力是不变的,所以压力变大,浮力也就变大了。

评析:有了真实的体验后,对于浮力的大小和方向就有了明确的认识,此时再提出:“是不是压力越大,浮力就越大”这个问题,学生的猜想,依据了之前的感受。不同见解的碰撞是亮点,这种亮点得益于学生思维的碰撞,在不断地思考,修正自己看法的过程中,最终得到正确的受力分析。有了这个受力分析的基础,才为后面研究浮力大小与排开水量之间的关系。

四:研究浮力大小与排开水量的关系

师:如何验证你们的猜想。

生1:测出泡沫在水中不同位置受到的浮力大小。

师:你觉得可以测哪些位置呢?

生1:全部进入水中以后的不同深度

师:泡沫块由浮在水面到慢慢的一点一点的全部进入水中这个过程,浮力会变化吗?

生2:会变化

师:那这一段的数据要不要收集?

生齐回答:要

师:那我们到底取哪几个位置来测?

生3:我觉得可以在泡沫小部分进入水中的时候测一次,大部分进入水中测一次,全部进入水中测一次。这样每一段的数据都收集到了。

师:好,那我们就选这几个位置。

PPT出示实验记录单:能看懂吗?

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

浮力大小

压得越深,浮力越大吗?

我们的回答:

。

评析:科学学科强调“动手做”,但动手做之前的思维活动必不可少,具体体现在实验方案的设计、实验条件的控制、实验位置的选择等方面。老师不放过学生思维活动的细节,突出对实验操作的严谨性。

小组实验。

师:请一个组上台分享自己的实验结果。(提醒:仔细听,待会儿你有什么疑问或者补充可以向他们提出来)

组1:

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

3N

3.8N

4.6N

4.6N

浮力大小

3.1N

3.9N

4.7N

4.7N

压得越深,浮力越大吗?

我们的回答:

压得越深,浮力越大。

师:他们的回答是压得越深,浮力越大。你们有什么补充或者问题想问他们吗?

生1:图三和图四的浮力是一样的,为什么你们说压得越深,浮力越大?

组1其中一个学生:我们测得后面那两个位置实际上是变化了一点的,也就是有一点差距的,所以就是压得越深浮力越大。

生2

:如果说有一定的差距,那你们为什么不写出来?你们记录出来就是完全一样的。所以按照你们的记录是得不到压得越深,浮力越大这个结论的。

组1其中一个学生:因为测力计只能精确到0.1N,我们认为是有差距的,但是测力计读不出来,所以我们就看指针接近那个数据。

师:哦?他们认为是这样的,还有其他的看法吗?+

生2:如果要计,我觉得你们应该再记录详细一点。

师:好了,我想问的是,其他组的孩子,最后这两个位置,你们测出来是怎样的?

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

1.8N

2.1N

2.6N

4.6N

浮力大小

1.9N

2.2N

2.7N

4.7N

组2:我们组的结果是:

组1:那你们中间和最下面的浮力就不一样了

组2:所以我们的回答是:越往下压,浮力越大。也就是压得越深,浮力越大。

师:看来这个组的数据是支持你们的观点的。蔼,还有人举手,来你说。

组3:我们是压到三分之一和三分之二的时候,压力大小是变大的,但是当全部浸入水中以后,压力就没有变化了,也就是浮力没有变化了,并且这个数据我们测了很多次,就算是有偏差,偏差也是一样的,也就是假如是4.8N,两个都是4.8N,假如是4.9N,两个都是4.9N。

师展示组三的数据:

压入水中的体积

重力大小

0.1N

0.1N

0.1N

0.1N

压力大小

1.4N

3.5N

4.8N

4.8N

浮力大小

1.5N

3.6N

4.9N

4.9N

师:他们觉得最后这两个数据就是不变的,并且他们测了很多次,是这样吗?(生点头)

评析:实验数据的收集、整理和分析是科学探究过程中的重要要素,通过对数据的观察和分析,有效的呈现了实验数据的意义,但是对于最后两个位置的浮力大小是否会变的争论孩子们得出了不一样的结果,在这个过程中,尊重数据、尊重事实、质疑求真、科学分析得科学态度得到了很好的体现。

组二的学生不服,又举起了手。

师:看来现在我们谁也无法说服谁,这最后两个数据,到底是变大还是不变?这样,让我们回到实验中,再测一次,就测最后这两个位置,开始。

小组实验。

师:好了,到底是不是压得越深,浮力越大,这最后两个数据变没有?

生1:我们测了几次,发现在泡沫完全浸入水中之前,浮力是变大的,但是全部浸入水中以后,数据一样,也就是浮力不变。

师:好,现在我们达成了共识:泡沫完全入水之前,压得越深,浮力越大;当泡沫全部浸入水中以后,浮力不变。

评析:注重培养学生准确测量,引导学生从实验数据中总结规律,尊重学生的思维特点和知识建构。对于学生来说科学知识的形成需要证据,重新给学生时间进行数据的测量和收集,并让小组观察实验数据,总结泡沫塑料浸入水中的浮力是否会变化,做到了学生为主体。

四、分析原因:

过渡:为什么泡沫全部入水之前,浮力变大,全部入水以后,浮力就不再变化?你能根据开始压泡沫块的体验和测浮力大小实验的结果,尝试着对这个实验结论作出解释吗?

师:召开小组交流会,每个同学都说说自己的看法,待会儿选一名代表把你们组的看法分享给大家。

小组交流。

生1:我们觉得是因为入水体积不变,所以浮力就不变了。

师:你觉得入水体积如何影响浮力的变化?

生1:就是入水体积越多,作用在泡沫上的水的力量就越大,所以浮力就变大,当全部入水以后,就不变了。

师:恩,分析得真好,还有吗?

生2:我们认为是上升的水位引起的。

师:能说具体点吗?

生2:我们都发现泡沫进入水中时,水位会上升,上升的水位由于重力的作用,想要回到原来的位置,所以就会对泡沫产生一种挤压,上升的水位越多,这种挤压就越强。

师:水对泡沫的挤压其实就是什么?

生2:浮力

师:解释得太棒了,老师为你骄傲。

师:在科学上,我们将挤上去的水称为排开的水量,那我们可不可以用排开的水量来描述浮力的变化呢?

生:可以

师:怎么描述呢?

生:排开的水量越大,浮力就越大,当排开的水量不变时,浮力就不变了。

师:孩子们太了不起了,泡沫浸入水中的体积越大,排开的水量就越大,当完全进入水中以后,排开的水量不变,浮力也就不变了。

讲述:很多时候,想要直接测浮力的大小,比较困难,所以科学上也常常用测排开的水量来测量浮力的大小。

评析:通过实验数据的分析,得到结论以后,帮助学生建构起浮力的概念,及对浮力机制的解释是本节课老师期待,也是本节课的亮点,它体现了学生的思维的深入发展,将由表面的现象,上升到一个新的高度,即对浮力产生机制的解释。

拓展:父子俩去潜水,当他们完全潜入水中时,谁受到的浮力大 为什么?

生:父亲受到的浮力大,因为完全潜入水中时,父亲浸入水中的体积大,排开的水量就大,因此浮力就大。

师:同意吗?

生齐:同意

师:关于浮力,还有很多的奥秘呢,我们下节课再来仔细研究。

评析:简单的一个拓展活动,既是对本课学习活动作总结,也是帮助学生完成一次思维的梳理、概括和提升。

【案例评析】

本课是教科版《科学》五年级《沉和浮》单元的第五课,要求学生感受到浮力的存在,并用测力计测出浮力的大小。在本课的教学中,教师很好的帮助学生建立起浮力的概念,尝试用新理念来改变原有的教学方式,让学生作为课堂的主体,充分交流了自己的发现,表达自己的观点。

在教学中,主要呈现以下亮点:

1.巧妙的设计了一个认知冲突:用手感知浮力的特点,让学生在体验中感受浮力的大小和方向,并且根据体验,学生猜测:泡沫块浸入水中的位置越深,受到的浮力越大,然而事实并非如此,要解决这个认知冲突,教师引导学生从实验方案设计、实验过程的感知、实验数据的分析等方面,教师和学生共同经历了一个科学的探究过程,体现了探究作为科学学习的主要方式的课程理念。

2.注重培养学生的思维发展,注重引导学生思考现象,抽丝剥茧作为证据在得出结论过程中的论证作用,生生之间的交流、质疑、反驳,找证据的过程成为本课的一大亮点。

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释