九年级上册(2018部编)第六单元 课外古诗词诵读(二) 咸阳城东楼课件(共31张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 九年级上册(2018部编)第六单元 课外古诗词诵读(二) 咸阳城东楼课件(共31张幻灯片) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-01-03 14:07:52 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。咸阳城东楼许浑写作背景诗大约是许浑于唐宣宗大中三年(849年)任监察御史的时候所写。此时大唐王朝已经处于风雨飘摇之际,政治非常腐败,农民起义此起彼伏。一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,即兴写下了这首七律。首联:扣题,抒情写景“愁”的内容:

在外为官,思念家乡;国势动荡,危机四伏;江山依旧,世事沧桑。“一上”表明触发诗人情感时间之短瞬,

“万里”则极言愁思空间之迢遥广大

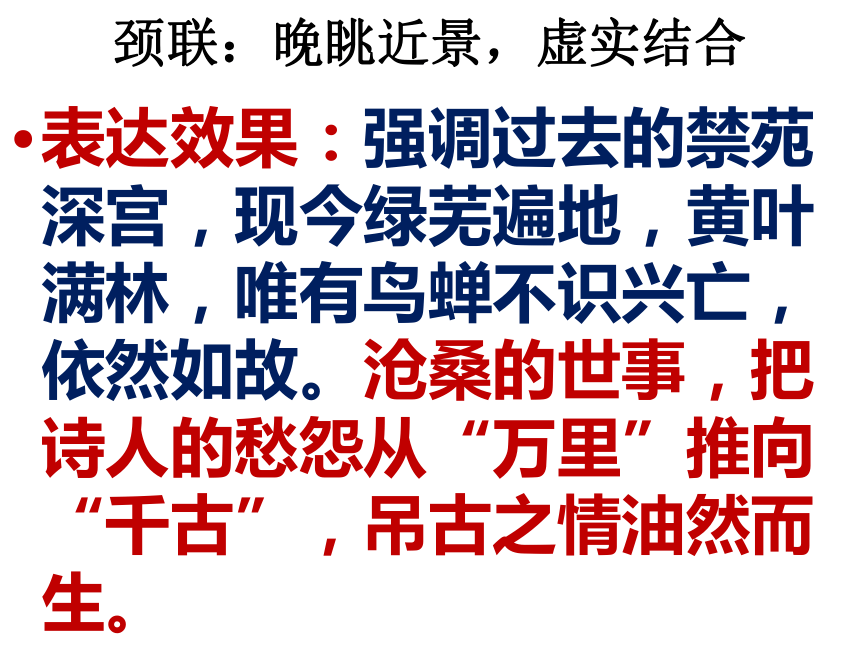

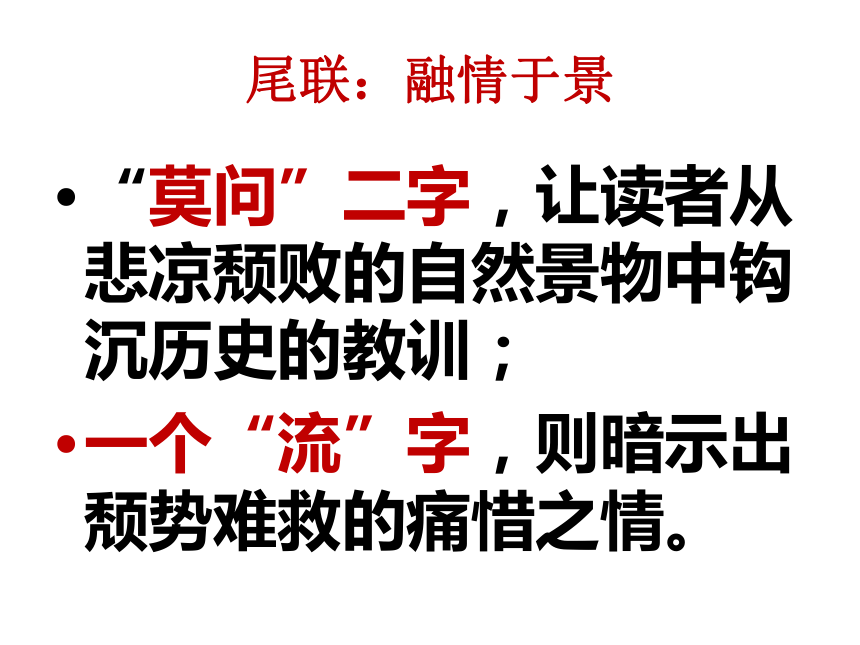

一个“愁”字,奠定了全诗的基调。颔联:晚眺远景这是对自然景物的临摹,也是对唐王朝日薄西山,危机四伏的没落局势的形象化勾画,它淋漓尽致而又形象入神地传出了诗人“万里愁”的真实原因。颈联:晚眺近景,虚实结合表达效果:强调过去的禁苑深宫,现今绿芜遍地,黄叶满林,唯有鸟蝉不识兴亡,依然如故。沧桑的世事,把诗人的愁怨从“万里”推向“千古”,吊古之情油然而生。尾联:融情于景“莫问”二字,让读者从悲凉颓败的自然景物中钩沉历史的教训;

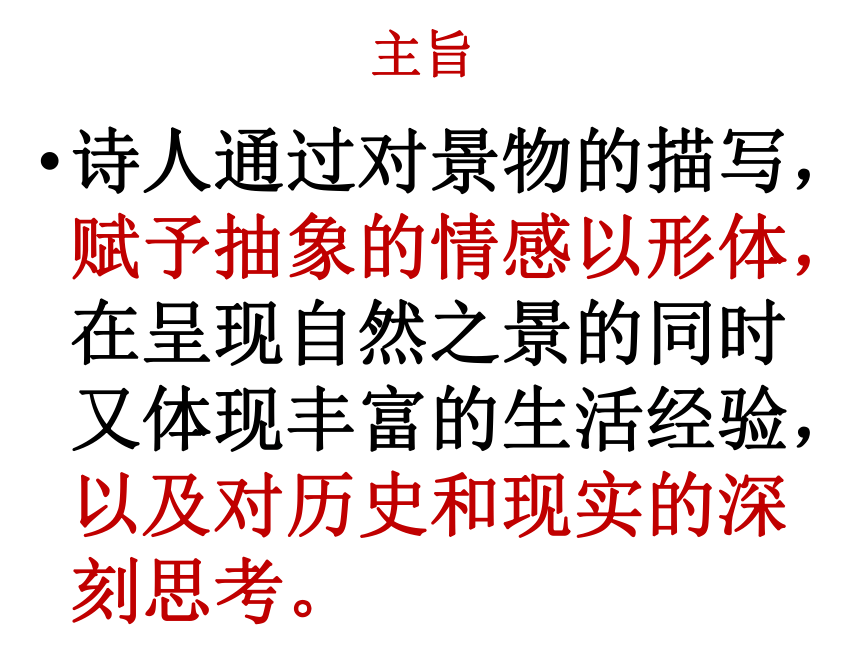

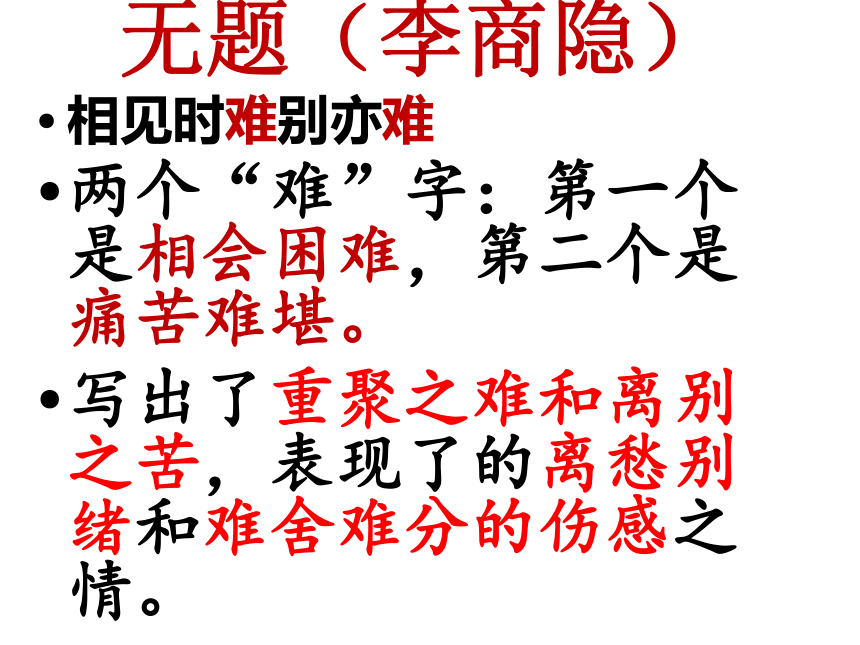

一个“流”字,则暗示出颓势难救的痛惜之情。主旨诗人通过对景物的描写,赋予抽象的情感以形体,在呈现自然之景的同时又体现丰富的生活经验,以及对历史和现实的深刻思考。无题(李商隐) 相见时难别亦难

两个“难”字:第一个是相会困难,第二个是痛苦难堪。

写出了重聚之难和离别之苦,表现了的离愁别绪和难舍难分的伤感之情。

东风无力百花残寓情于景,点明离别的季节,渲染离别的气氛,烘托人物凄楚的心情。

(暮春季节)

颔联这两句运用了比喻、对偶、双关的修辞手法,对仗工整。“以春蚕吐丝”“蜡炬成灰”来比喻爱人的真挚情感;借助“丝”与“思”谐音,形象生动地表达出至死不渝的忠贞感情。现在也常用来形容对事业无限忠诚的奉献精神。颈联晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

早晨照镜子只担忧如云的鬓发改变颜色,青春的容颜消失。

晚上吟诗,心里愁苦,感到冷月袭人。

妙处设想对方伤感久别的种种情景。

“但愁云鬓改”是对青春年华的逝去表示忧虑。

“改”字,看出别离之久,相思之苦。

“应觉月光寒”揣测对方的感受,一往情深。寒”是寒冷、凄凉之意,一语双关,渲染了凄清寒冷的环境,烘托出了悲凉伤感的心境。尾联翻译:对方的住处就在不远的蓬莱山,却无路可通,可望而不可即。

希望有青鸟一样的使者殷勤地为我去探看,来往传递消息。

两人见面很难。

将对方住处比作“蓬山”,含有可望而不可即之意。其间必有难以逾越的障碍。

期待互相音讯表达相思之情。

尾联情感诗人借助青鸟传递信息的神话,抒发与心爱之人难以见面的惆怅伤感以及继续追求的真挚情感。主旨:本诗表达了浓郁的离别之恨和缠绵的相思之苦。 丑奴儿·书/博山道中/壁

辛弃疾译文 人年少时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。喜欢登高远望,为写一首新词没有愁苦而极力要说愁。

现在尝尽了忧愁的滋味,想说却最终没有说。想说最终没有说,却说好一个凉爽的秋天啊!创作背景 此词是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作,辛弃疾在带湖居住期间,常到博山游览,博山风景优美,他却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。 爱上层楼。爱上层楼叠句,反复的修辞手法,将上片“不知愁”这一思想表达出来。-: 上片中“为赋新词强说愁”的“愁”和下片中“而今识尽愁滋味”的“愁”,其内涵是否一样? 不一样。前者为“闲愁”----涉世未深“少年”的无根之愁、做作之愁。

后者是关怀国事、怀才不遇所引起的“哀愁”。欲说还休。欲说还休反复的修辞手法,渲染了忧愁无处说的气氛,体会到词人为国事忧愁,极端痛苦,到了不能对人诉说的地步。-:“欲说还休,却道‘天凉好个秋’!” 有什么样的表达效果?“欲说还休”反映了辛弃疾归宋后的真实生活处境。

“却道‘天凉好个秋’” 充分展现了他那深沉、复杂、矛盾、哀怨的内心世界,更耐人寻味。主旨全词以“少年不识愁”和“而今识尽愁”对比,写出了人生的两种境界,突出了词人愁苦之情和无奈。行香子(秦观)这首词随着作者

(春游)的顺序展开描写景物,词人笔下的景色具有(色彩名丽、欣欣向荣)的特点。一幅春光明媚、万物竞发的田园风光图。写作手法这首词运用了白描手法,语言简洁,极少修饰,如“红、白、黄”“啼、舞、忙”,动静结合,有声有色,描绘出百花盛开,莺歌燕舞的田园风光图。中心思想本词写出了春天勃勃生机的景象,表现了词人享受田园风光时内心的快意和轻畅。

在外为官,思念家乡;国势动荡,危机四伏;江山依旧,世事沧桑。“一上”表明触发诗人情感时间之短瞬,

“万里”则极言愁思空间之迢遥广大

一个“愁”字,奠定了全诗的基调。颔联:晚眺远景这是对自然景物的临摹,也是对唐王朝日薄西山,危机四伏的没落局势的形象化勾画,它淋漓尽致而又形象入神地传出了诗人“万里愁”的真实原因。颈联:晚眺近景,虚实结合表达效果:强调过去的禁苑深宫,现今绿芜遍地,黄叶满林,唯有鸟蝉不识兴亡,依然如故。沧桑的世事,把诗人的愁怨从“万里”推向“千古”,吊古之情油然而生。尾联:融情于景“莫问”二字,让读者从悲凉颓败的自然景物中钩沉历史的教训;

一个“流”字,则暗示出颓势难救的痛惜之情。主旨诗人通过对景物的描写,赋予抽象的情感以形体,在呈现自然之景的同时又体现丰富的生活经验,以及对历史和现实的深刻思考。无题(李商隐) 相见时难别亦难

两个“难”字:第一个是相会困难,第二个是痛苦难堪。

写出了重聚之难和离别之苦,表现了的离愁别绪和难舍难分的伤感之情。

东风无力百花残寓情于景,点明离别的季节,渲染离别的气氛,烘托人物凄楚的心情。

(暮春季节)

颔联这两句运用了比喻、对偶、双关的修辞手法,对仗工整。“以春蚕吐丝”“蜡炬成灰”来比喻爱人的真挚情感;借助“丝”与“思”谐音,形象生动地表达出至死不渝的忠贞感情。现在也常用来形容对事业无限忠诚的奉献精神。颈联晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

早晨照镜子只担忧如云的鬓发改变颜色,青春的容颜消失。

晚上吟诗,心里愁苦,感到冷月袭人。

妙处设想对方伤感久别的种种情景。

“但愁云鬓改”是对青春年华的逝去表示忧虑。

“改”字,看出别离之久,相思之苦。

“应觉月光寒”揣测对方的感受,一往情深。寒”是寒冷、凄凉之意,一语双关,渲染了凄清寒冷的环境,烘托出了悲凉伤感的心境。尾联翻译:对方的住处就在不远的蓬莱山,却无路可通,可望而不可即。

希望有青鸟一样的使者殷勤地为我去探看,来往传递消息。

两人见面很难。

将对方住处比作“蓬山”,含有可望而不可即之意。其间必有难以逾越的障碍。

期待互相音讯表达相思之情。

尾联情感诗人借助青鸟传递信息的神话,抒发与心爱之人难以见面的惆怅伤感以及继续追求的真挚情感。主旨:本诗表达了浓郁的离别之恨和缠绵的相思之苦。 丑奴儿·书/博山道中/壁

辛弃疾译文 人年少时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。喜欢登高远望,为写一首新词没有愁苦而极力要说愁。

现在尝尽了忧愁的滋味,想说却最终没有说。想说最终没有说,却说好一个凉爽的秋天啊!创作背景 此词是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作,辛弃疾在带湖居住期间,常到博山游览,博山风景优美,他却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。 爱上层楼。爱上层楼叠句,反复的修辞手法,将上片“不知愁”这一思想表达出来。-: 上片中“为赋新词强说愁”的“愁”和下片中“而今识尽愁滋味”的“愁”,其内涵是否一样? 不一样。前者为“闲愁”----涉世未深“少年”的无根之愁、做作之愁。

后者是关怀国事、怀才不遇所引起的“哀愁”。欲说还休。欲说还休反复的修辞手法,渲染了忧愁无处说的气氛,体会到词人为国事忧愁,极端痛苦,到了不能对人诉说的地步。-:“欲说还休,却道‘天凉好个秋’!” 有什么样的表达效果?“欲说还休”反映了辛弃疾归宋后的真实生活处境。

“却道‘天凉好个秋’” 充分展现了他那深沉、复杂、矛盾、哀怨的内心世界,更耐人寻味。主旨全词以“少年不识愁”和“而今识尽愁”对比,写出了人生的两种境界,突出了词人愁苦之情和无奈。行香子(秦观)这首词随着作者

(春游)的顺序展开描写景物,词人笔下的景色具有(色彩名丽、欣欣向荣)的特点。一幅春光明媚、万物竞发的田园风光图。写作手法这首词运用了白描手法,语言简洁,极少修饰,如“红、白、黄”“啼、舞、忙”,动静结合,有声有色,描绘出百花盛开,莺歌燕舞的田园风光图。中心思想本词写出了春天勃勃生机的景象,表现了词人享受田园风光时内心的快意和轻畅。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)