第三章 生物的进化

图片预览

文档简介

第一节 地球上生命的起源

教学目标

描述生命起源的过程。

关注生命起源的不同观点。

通过对生命起源问题的探讨,培养求新和敢于怀疑的品质。

重点和难点

重点:生命起源的不同观点。

难点:生命起源的过程。

课前准备

教师: 查找有关生命起源的资料。

制作多媒体课件。

学生:课前收集有关生命起源不同观点的资料。

课时分配

1课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

引入新章节 方案一、观看人类进化的录像,产生学习兴趣,快速进入学习状态。 方案二、观看各种生物图片,通过观察发现各种生物都经过发展进化的过程。 创设问题情境,引导学生思考:人类经历了漫长的发展进化过程,其他生物也是经过这样的过程,那么地球上最初的生命是怎样形成的呢

生命起源的不同观点一、神创论 对此观点提出异议并阐述自己的理由,通过讨论达成共识:生物的产生和发展并非上帝或神的所为。 提问:神创论的主要观点是什么 你认为这种观点科学吗 对于生命起源有很多种说法,教材中有哪些不同的说法,它们争论的焦点是什么

二、化学起源说 方案一、阅读文中的资料1,并进行讨论:1.地球上原始大气的成分和现在大气的成分有什么明显不同 2.你认为原始地球上存在生命吗 为什么 方案二、观看影片,通过直观画面产生联想,同时思考方案一的两个问题。 根据教师的讲解和图片联想实验过程。 阅读资料,分析得出结论:生命的起源从无机物,生成有机物这一阶段是能实现的。对此说法的科学之处加以认同。 发布信息,找出查找到的资料中的证据。 根据米勒和其他学者的实验结果。对生命起源做出推测,小结化学起源学说的观点。 指导学生阅读资料1,引导学生了解原始地球的状态。 播放原始地球状态的影片。 课件展示米勒设计的实验装置,对米勒的实验过程和结果进行简单的说明。 提问:米勒的实验能说明什么问题 课前布置学生查找相关资料,让学生发布资料,补充还有哪些证据支持此观点。 引导学生通过资料来小结化学起源说的观点。

三、宇生说 方案一、阅读资料3,找出资料中支持此说法的证据。 方案二、观看影片后,了解宇生说的观点,对生命起源做出推测。 指导学生阅读资料。 放映相关影片。

四、自然发生学说 学生观察,对此现象作出解释并能举出类似的例子。 出示实验装置:(在一周前分别在两个相同玻璃瓶中装入等量的清水和稻草。一个密闭,一个敞开口,置于黑暗中,一段时间后在敞口装置中出现蚊子幼虫而密闭装置中没有)引导学生单出类似的现象,让学生对此说法展开讨论并使学生产生科学的意识。

五、其他学说 课前收集信息,上课时进行交流。 指导学生发布资料,对生命起源说法进行补充。

练习 独立或合作完成。 1.P50的技能训练。2.你认为在现在的环境条件下,地球是否会形成原始生命 为什么

主讲教师:李合英

学 校:海南智力中心学校

授课班级:初二(2)班

人 数:50人

时 间:2002年6月

课前准备:

教师:查找资料、准备实验装置课件。

学生:查找有关资料。

课 时:1课时

教学过程

导课

师:(文字配乐朗诵、多媒体动画显示自然界的多种生物)同学们,现在的地球上,生活着150多万种动植物,40多万种植物和20多万种微生物,构成了一个蜂飞蝶舞、鸟语花香、山清水秀、绚丽多彩的生命世界,繁衍进化、生生不息。从高原到平原,从沙漠到草原,从高空到江河湖海,从地表到地下,到处都有生命的踪迹。你们知道在46亿年前地球是怎样的吗 地球上最初的生命是何时、何地又是如何诞生的呢 这就是人们普遍关心的地球生命起源的问题。生命起源是当代的重大科学课题,然而却又是至今依旧了解甚少的最基本的生物学问题。所以需要我们去探索、来了解有关原始生命的诞生、发展以及进化等问题。

板书:第一节 地球上生命的起源

(资料展示与交流分析)

师:现在请同学们把收集的资料展示给大家,让我们共同分享、交流和讨论。

生:我们收集的是《地球生命的历程》。

科学家估计,地球诞生至今已有46亿年的历史,如果我们将地球的100亿年的可能寿命压缩为100年,来看一看地球生命的历程。

0~5岁,地球常遭受小伙伴的撞击,撞击点的温度高达16000℃,一些物质蒸发形成地球的原始大气,80%是水蒸气,其余为一氧化碳和氮。很快就使整个地球的温度达到12000℃。地球逐渐长大后,撞击她的伙伴也减少了,温度逐渐降低,表面岩浆冷却为地壳,原始大气中的水蒸气则凝聚成水,降落到地球表面,形成原始海洋和江河。与此同时,太阳的紫外线辐射,将原始大气上层的水蒸气分解为氧和氢。

5~7岁,在原始海洋中逐渐形成蛋白质和核酸,并各自发展自我复制机制。不久,蛋白质和核酸结合共生,原始生命诞生。

7~27岁,原始生命在海洋中发展。

27~40岁,生命形态逐渐进化,超级大陆也同样离合聚散。

40.5~42岁,多细胞生物爆炸性地增加。

42—43岁,昆虫随植物之后登陆。

43—44岁,哺乳类爬行动物在43.5岁前出现。

师:第一组的同学把地球的生命阐述得非常清楚。同时我们也了解到在她7~27岁时,原始生命在海洋中诞生了。

生:我们组收集的是有关生命的起源的假说—一“化学起源说”。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学进化过程.一步一步地演变而来的。化学进化学说把生命的起源分为四个阶段:第一阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段。即生命起源的化学进化过程是在原始的地球条件下进行的。目前,人们还不能在实验室里验证这一过程……

师:第一组的同学收集了生命的化学起源假说,这一假说认为原始的生命是由非生命的无机物经过漫长的化学过程在原始海洋中产生的。在实验室里我们能证明化学进化的开始阶段的变化是可能的,这就是我们书中介绍的著名的米勒实验,他在实验室中模拟原始地球的条件,模拟闪电,合成了多种氨基酸。还有一些学者也在实验室中合成了另一些化合物。(用直观媒体展示米勒实验)

师:米勒实验是如何进行的

生:生命的化学起源假说的其他阶段在实验室中还没有得到验证。

师:生命到底是怎样诞生的

生:至今仍是一个谜!但是生命的化学起源假说毕竟在实验室中能证明化学进化的开始阶段的变化是可能的,所以,这是个科学的推测,并不是凭空想像。

师:好,现在同学们继续展示搜集的材料。

生:生命的起源还有其他假说——“自然发生说”!这种学说认为,生命是从无生命物质自然发生的。如我国古代认为的“腐草化为萤”(即萤火虫是从腐草堆中产生的),腐肉生蛆等。

生:还有“宇生说”!这一假说倡导“一切生命来自宇宙”的观点,认为地球上最早的生命或构成生命的有机物,来自其他宇宙星球或星际尘埃,即“地上生命,天外飞来”。这一假说认为,宇宙太空中的“生命的胚种”可以随着陨石或其他途径跌落到地球表面,即成为生命的起点。

生:还有一个假说是“热泉生态系统”。部分学者认为,热泉生态系统是孕育生命的理想场所。

生:还有一种假说:特创论(或神造说)。这一假说认为,现在地球上的各种生物都是由神创造出来的,生命是由上帝或神按照一定的目的,一次性地创造出来的。这一假说把生命的起源的问题,划归神学的范围,因而是极不科学的。

师:原始生命到底是怎么诞生的呢 同学们收集的资料很齐全,但是所有资料都是科学家的探索和推测,所以称之为假说!原始生命是怎样诞生的 至今仍是一个科学难题!生命起源有待于同学们去探索、研究、证实!但是,科学家们的假说都有一定的科学道理,你们倾向于哪种假设呢

生:我们支持生命的化学起源假说,因为,第一阶段从无机小分子生成有机小分子的阶段,由米勒在实验室中得到了验证。

师:米勒实验和其他模拟实验,只是证实了化学进化的开始阶段的变化是可能的。而不能说完全证实化学进化的第一阶段,但毕竟说明了化学进化的可能性。所以化学进化假说是一种科学的推测。这种说法是以现代自然科学研究成就为基础的。虽然这种说法更多的是一种推测,但这些推测都是有科学依据的,都有诸如天文、地质、古生物、生物化学、生物学等多门学科的研究成果来支持!这一化学进化的说法,现在已经被广大的学者所接受、承认!

一、原始生命起源于无机物——由非生命物质经过极其复杂的化学进化过程,一步一步地演变而来

师:原始地球为原始生命的诞生提供了哪些条件

生:原始大气:甲烷、氢气、氨、二氧化碳、硫化氢等,没有氧气。还有宇宙射线、闪电等能进行化学反应的条件。

师:原始生命诞生在哪里?

生:原始海洋。

师:原始生命有哪些基本特征

生:厌氧生物,因为原始大气中没有氧气,能与原始海洋进行直接的物质和能量交换,它们的生命极其简单。

师:现在的自然条件下还能产生原始生命吗

生:不能。因为现在的大气成分是氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体等,缺乏原始生命诞生的基本条件:原始大气、宇宙射线和闪电、原始海洋等。

师:我们一起来看一下,我们认为可能的原始生命诞生的过程:

原始大气有机小分子有机高分子→有机高分子体系→原始生命

(多媒体展示我国在探索生命起源问题上的重大成就一—结晶牛胰岛素和酵母丙氨酸转运核糖核酸分子的电镜图片)

二、我国在探索生命起源问题上的重大成就

师:我国在探索生命起源的问题上的成果走在世界前列。我国的这些研究成就,不是模拟实验而是人工合成,为将来人工制造新的生命物质,改造和创造生命。都有着重要的理论价值和实践价值。

三、研究生命起源的意义

师:研究生命的起源是要弄清几十亿年前生命诞生的历史,认识和阐明生命的本质。生命是怎样诞生的,我们从哪里来 我们又将到哪里去 这是科学探究的热点课题,此难题的研究需要多学科的综合、合作,需要同学们学好各门功课,为将来从事生命科学研究奠定坚实的知识基础。同学们,希望我们今后继续探索生命的奥秘。

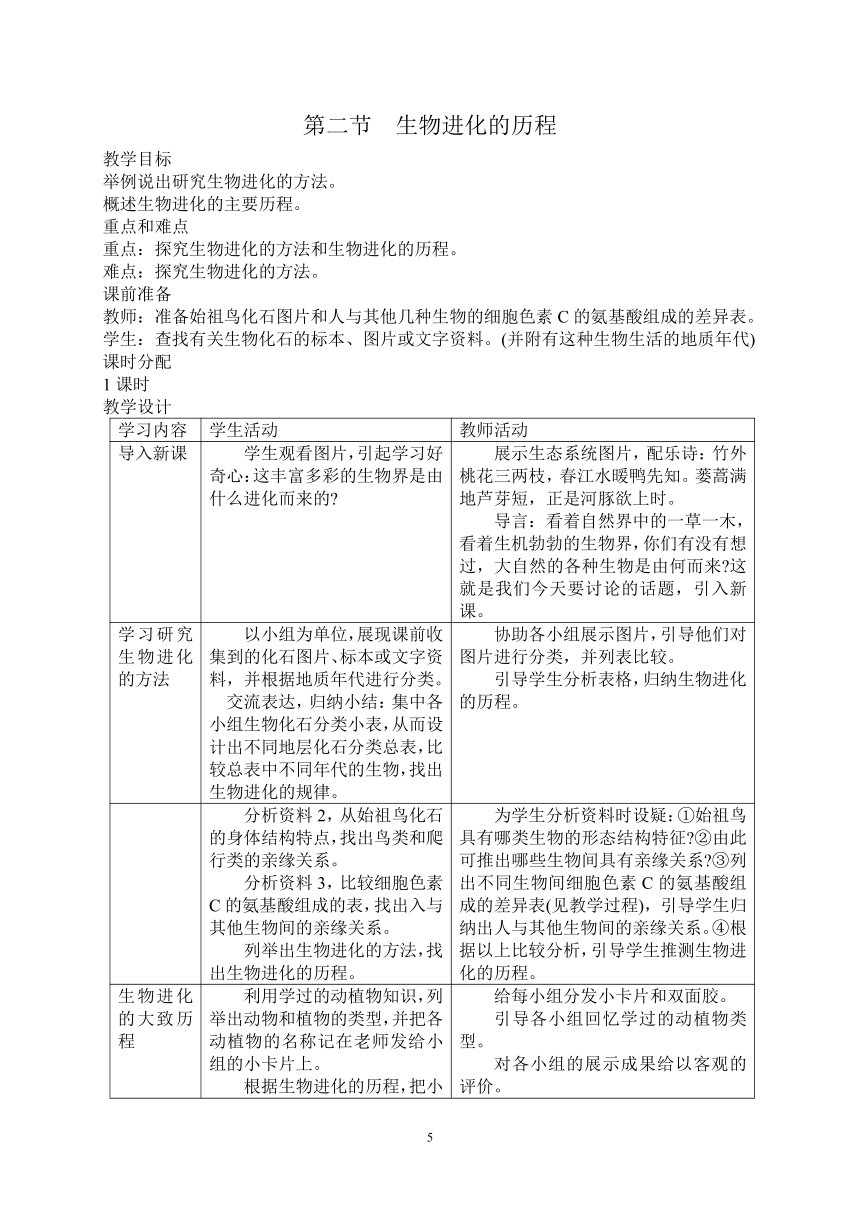

第二节 生物进化的历程

教学目标

举例说出研究生物进化的方法。

概述生物进化的主要历程。

重点和难点

重点:探究生物进化的方法和生物进化的历程。

难点:探究生物进化的方法。

课前准备

教师:准备始祖鸟化石图片和人与其他几种生物的细胞色素C的氨基酸组成的差异表。

学生:查找有关生物化石的标本、图片或文字资料。(并附有这种生物生活的地质年代)

课时分配

1课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

导入新课 学生观看图片,引起学习好奇心:这丰富多彩的生物界是由什么进化而来的 展示生态系统图片,配乐诗:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。 导言:看着自然界中的一草一木,看着生机勃勃的生物界,你们有没有想过,大自然的各种生物是由何而来 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

学习研究生物进化的方法 以小组为单位,展现课前收集到的化石图片、标本或文字资料,并根据地质年代进行分类。 交流表达,归纳小结:集中各小组生物化石分类小表,从而设计出不同地层化石分类总表,比较总表中不同年代的生物,找出生物进化的规律。 协助各小组展示图片,引导他们对图片进行分类,并列表比较。 引导学生分析表格,归纳生物进化的历程。

分析资料2,从始祖鸟化石的身体结构特点,找出鸟类和爬行类的亲缘关系。 分析资料3,比较细胞色素C的氨基酸组成的表,找出入与其他生物间的亲缘关系。 列举出生物进化的方法,找出生物进化的历程。 为学生分析资料时设疑:①始祖鸟具有哪类生物的形态结构特征 ②由此可推出哪些生物间具有亲缘关系 ③列出不同生物间细胞色素C的氨基酸组成的差异表(见教学过程),引导学生归纳出人与其他生物间的亲缘关系。④根据以上比较分析,引导学生推测生物进化的历程。

生物进化的大致历程 利用学过的动植物知识,列举出动物和植物的类型,并把各动植物的名称记在老师发给小组的小卡片上。 根据生物进化的历程,把小卡片拼接在一起(先拼好,再用双面胶粘在纸上)。 小组汇报:各小组展示拼好的生物进化图。 归纳小结:生物进化的大致历程。 给每小组分发小卡片和双面胶。 引导各小组回忆学过的动植物类型。 对各小组的展示成果给以客观的评价。收集各小组的探究结果,引导学生归纳出生物进化的大致历程。

教学案例

主讲教师:符 争

学 校:海口市第十四中学

授课班级:初二(6)班

人 数:61人

时 间:2003年4月

课前准备:同教学设计的课前准备

课 时:2课时

教学过程

第一课时

师:展示图片:江边桃花盛开,竹林成荫,小鸟在树枝上嬉闹,江上芦苇丛中,各种水生动物在游玩,一副生机勃勃的大自然景象。

师:如此生机勃勃的大自然,真是令人流连忘返,看着自然界中的一草一木,看着生机勃勃的生物界,你们有没有想过,大自然的各种生物是由何而来 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

师:现在自然界中的生物是怎样进化而来的,我们能看到生物进化的过程吗

生:不能。

师:那怎么弄清楚生物进化的过程

生:……

师:下面我们来寻找研究生物进化的方法。

一、学习研究生物进化的方法

师:请各小组把你们收集到的图片、化石标本或文字资料取出来,按生物生活地质年代进行分类。

生:各小组对本小组资料进行分类,并按地质年限设计表格,把各化石名称填进表格,选代表展示表格、交流归纳,其他小组注意观看,教师给以客观的评价。

师:引导学生收集各小组小表,汇聚成总表,通过比较总表中的生物,根据地质时间前后顺序发现,越早地层里出现的生物化石结构越简单、越低等,水生生物越多,而越晚地层出现的生物化石结构越复杂、越高等,陆生生物越多。从而得出生物进化的历程:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

师:这种结论对不对 可不可以用别的方法验证

生:……

师:(显示始祖鸟化石图片)请同学们仔细观察图片,看看这种动物的身体结构像现在哪类动物

生1:像鸟。

生2:像爬行动物。

师:能说出哪点像鸟,哪点像爬行动物

生1:有翅膀、嘴像鸟。

生2:有牙齿、爪。

师:他们谁说的对

生:有的支持生1,有的支持生2。

师:其实他们说的都对。这种动物既像鸟又像爬行动物,这能说明什么问题呢

生:鸟和爬行动物有关系。

师:对,它们之间有一定的亲缘关系,始祖鸟是它们间的一种过渡类型,就像两栖动物是水生到陆生动物的过渡类型一样。

师:这能不能证明生物进化历程

生:可以,证明生物能从一种向另一种进化。

师:这也看出生物进化的历程。(列出人与其他几种生物的细胞色素C的氨基酸组成的差异表),请同学们对表中数据进行分析,人与其他生物间有何关系 与哪种生物亲缘关系最近 与哪种生物的亲缘关系最远

生物名称 与人细胞色素C的差别

黑猩猩 0

狗 11

马 12

鸡 13

金枪鱼 21

果蝇 27

向日葵 38

生:学生分析表格,得出结论:黑猩猩与人的亲缘关系最近,向日葵与人亲缘关系最远。

师:根据以上的分析,能推测出生物进化的历程吗

生l:可以推测出不同生物间有着亲缘关系。

生2:也证明生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生进化来的。

生3:鸟由爬行动物进化而来。

生:……

师:每位同学说的都有道理,集中同学们的答案,就可以看到生物进化的历程:每种生物间有着或近或远的亲缘关系,生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

师:虽然我们看不到生物进化的历程,但通过科学的探究可以推测出生物进化历程,当然这只是一种推测,还有待进一步验证。那么,请问上面的探究采用的是什么方法

生1:比较法。

生2:列表法。

师:对,比较法是一种重要的探究方法,比较法有多少种 还有别的探究方法吗

生1:表格比较、胚胎比较。

生2:化石比较、器官比较等。

师:探究方法很多,但不管用哪种方法,都涉及多学科知识:胚胎学、地质学、遗传学、分类学等。所以要进行科学探究,必须认真学习各门学科,提高自身科学素养。

第二课时

师:下面,根据我们学过的动植物知识,推出它们的进化历程。

二、生物进化的大致历程

师:给每小组发卡片和双面胶。①请各小组回忆我们学过的动物、植物类型,并把这些类型名称填写在小卡片上。②根据生物进化的历程,把代表这些生物的小卡片按先后顺序排列,并用双面胶粘在本子上。

生:小组讨论,填写卡片,拼接卡片,小组汇报。以下是某小组拼接的小卡片:

植物:

藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物

动物:

腔肠动物→软体动物→节肢动物→鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

生:还有环节动物呢。

师:环节动物该放在哪里

生:各抒己见,有的建议放在软体动物后,有的建议放在腔肠动物后。

师:引导学生比较这三类动物的形态结构,根据从简单到复杂、从低等到高等的原则,最后赞成放在腔肠动物后面。另外,脊椎动物的进化还欠妥,同学们考虑一下。

师:从各小组拼出来的生物进化树,可以看出现在生物是怎样进化而来

生:由低等到高等进化而来的。

师:你们能把植物和动物两个分支连接起来吗 怎么连接

生1:可以,用单细胞生物连接。

师:根据什么

生1:因为这些生物都是由单细胞生物进化而来的。

生2:用原始生命连接。

师:为什么

生2:因为地球上最初产生的是原始生命,再由原始生命进化到现在生物界的各种生物。

师:这两位同学说得都有道理,实际原始生命就是单细胞生物,用原始单细胞生物可以把动、植物进化树连接起来。

师:现在请同学们把小组拼的进化树与书上的比较,有什么不同

生:少了一些动物。

师:到现在为止,我们学到的只是生物界里面的一小部分生物,并非生物界只有这些类型,甚至有些生物人们还没认识,这就有待你们今后去学习研究。

第三节 生物进化的原因

教学目标

模拟保护色的形成过程,分析生物进化的原因。

概述自然选择学说,形成生物进化的基本观点。

重点和难点

重点:生物进化的原因。

难点:探究模拟保护色的形成过程。

课前准备

教师:准备一些有关自然选择的材料供学生分析。

学生:查找有关保护色形成的资料,准备探究实验,制作幸运星。

课时分配

2课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

导入新课 分析恐龙灭亡的原因引出新课。 引出恐龙灭亡事件。 导言:究竟哪种说法更正确呢 为什么生物界里总会有一些物种灭亡,新的物种又是怎样形成的 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

分析生物进化的原因 实例分析,答辩求证:“桦尺蛾体色变化”的原因。 通过实验、查找资料、观察等探究保护色的形成过程。 提出问题让学生阅读讨论,并对学生的辩论结果给予肯定。参与学生的探究活动,注意学生探究实验的实施情况,并从中加以点拨。 引导学生分析探究实验结果,推出结论。

自然选择 小组讨论,分析实例,了解自然选择的过程。 举例说明自然选择是生物进化的主要原因。 归纳自然选择学说内容。 引导学生分析实例,并对学生分析结果做适当补充。

(一)

主讲教师:符 争

学 校:海口市第十四中学

授课班级:初二(6)班

人 数:61人

时 间:2003年5月15日

课前准备:同教学设计的课前准备

课 时:2课时

教学过程

第一课时

导入新课

师:恐龙曾经作为地球上的“霸主”达一亿多年,但是,它们却在距今约六千多万年前神秘地灭绝了。恐龙为什么会灭绝

生1:是别的行星撞击地球引起火山爆发造成的。

生2:因为恐龙不能适应当时的环境变化而逐渐消亡。

师:究竟哪种说法更正确呢 为什么生物界里总会有一些物种灭亡,新的物种又是怎样形成的 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

师:地球如今,物种繁多,这些形形色色的生物是怎样进化来的

生:由原始生命从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生进化来的。

师:那么在生物进化历程中,生物适应环境的各种形态结构和生活习性是怎样形成的

生:……

师:下面我们以一个真实的事例来分析。

一、分析生物进化的原因

生:阅读事例,分析原由:学生阅读桦尺蛾体色变化事例,找出桦尺蛾体色变化的原因。(8分钟)

生:班内答辩,找出原因。

师:桦尺蛾的体色为什么会发生变化呢

生l:浅体色和深体色的桦尺蛾繁殖的数量原本是相等的,只是在黑褐色的树林里,深体色的桦尺蛾能逃过敌害而生存下来并繁殖后代,而浅体色的易被敌害发现而吃掉,数量就越来越少。这样代代传下去,深体色的桦尺蛾越来越多,而浅体色的桦尺蛾越来越少,最后使桦尺蛾形成深体色的保护色。

生2:桦尺蛾的体色可能也像树皮一样被熏黑,从而形成与环境一样深的保护色。

师:究竟哪种说法更为正确 同学们开始讨论。

生3:反驳生1:浅色的变少不一定是因为被吃掉,难道就不能从浅色直接变成深色,而现实中有许多动物(青蛙、雷鸟等),它们的体色能随着生活环境色变化而变化。

生1:那是因为跟环境颜色不同的青蛙被蛇等动物吃掉,只留下体色接近环境颜色的青蛙吧,你们又没观察到青蛙体色发生变化的过程,只是看到这个结果。

生4:“变色龙”的体色不就是随环境变化而变化吗

生5:那只是个故事,不足以说明问题,只有通过实践才能检验真理。

生6:科学家就做过这样的实验:把数量相等的浅色桦尺蛾和深色桦尺蛾同时放在树于上,让一群爱吃桦尺蛾的鸟儿飞过之后,结果浅色桦尺蛾所剩无几,而大部分深色的桦尺蛾逃过这场灾难。这证明生l的观点是正确的吗 同学们各持己见,最后有位同学提议:那我们就亲自实验来验证吧。

师:怎样通过实验来证明“保护色的形成过程”

生1:保护色的形成是个漫长的逐渐变化的过程,不可能直接观察到。

生2:那我们就进行模拟实验。

生:以小组为单位,讨论设计“模拟保护色的形成过程”的实验。

生:交流讨论结果。

提出假设:动物的保护色是自然环境对动物进行选择的结果。各小组成员提出不同的实施计划:有的模仿课本模拟实验,建议把花布改用单色布;有的提出到草地上进行,用不同颜色的幸运星代替各种彩色小纸片;而有的建议通过查阅资料来证实;也有的建议通过观察自然现象来求证。各小组根据本小组制定的计划,实施探究活动(课外完成,并做好记录)。

第二课时

生:表达交流探究结果,各小组代表在班上汇报探究过程和结果,且每个小组汇报过程中,其他组的同学可对探究过程、方法、结果和得出的结论提出疑问,汇报小组成员要做适当的解释,教师及时对该组的探究给予客观的评价。实验小组把实验数据以表格的形式公布出来,根据几代“幸运星”开始数目和幸存数目比较,得出:相同数量红、黄、绿、蓝几种颜色的幸运星,在草地上,红、蓝易被“捕食者”捉到,黄色次之。而“幸存者”中大多是绿色的幸运星。这样“幸存者”中,体色(幸运星的颜色)与环境(草地的颜色)相同的越来越多,从而形成与环境色相似的保护色。收集资料小组,也把从图书馆、网上收集的资料在班上交流。观察思考小组把观察过程和观察结果在班上公布。最后证明:保护色的形成是自然选择的结果。

师:从各小组的探究结果。能不能推出桦尺蛾的保护色形成过程

生:可以,由于树皮颜色变深,浅色的桦尺蛾由于与树皮色反差大,易被吃桦尺蛾的小乌发现而吃掉;而深色的桦尺蛾,由于与树皮颜色相似,却能逃过小乌的眼睛而生存下来并繁殖后代,这样,深色的桦尺蛾就越来越多,而浅色的越来越少,形成深色的保护色。

师:大家分析得很好,按你们的推理过程,如果人们要使:英国曼彻斯特地区浅色的桦尺蛾又重新恢复为常见类型,该怎么做

生:改善该地区的环境。

师:对,只有让那里的树木恢复原来的颜色,浅色桦尺蛾才可以逃过敌害而生存下来,从而再次形成浅色的保护色。

师:那么对恐龙为什么会灭绝,你赞成哪种说法

生:第二种,恐龙不能适应当时的环境变化而逐渐消亡。

师:为什么

生:因为火山爆发只能造成局部的恐龙遭难,不可能造成全球恐龙灭绝。而环境变化,植被减少,有可能使整个地球上生物生活环境恶化,而恐龙不能适应这样的环境,逐渐从地球上消失。

师:大多数恐龙个体大,食量多,活动不灵活,它们必须生活在水源充足、草木茂盛、环境稳定的陆地上,如果环境恶化,它们町能会因为食物缺乏而死亡,这些中生代的大主角就会逐渐走向灭亡。这只是一种推理,关于恐龙灭绝的原因,还有待于进一步的探究,希望你们好好学习,能用科学的方法为人类解开这个谜。自然界中,总会有一些物种灭亡,又会有新的物种产生,这些物种的变化跟自然环境有何关系 下面请同学分析下列生物的性状是怎样形成的

师:兔子为什么跑得快

生1:跑得快的兔子能逃过敌害而生存下来,并繁殖后代,而跑得慢的兔子,易被敌害吃掉,这样就留下跑得快的兔子。

师:这位同学说得很对,因为兔子在繁殖后代时,会产生许多不同的变异,有些后代跑得快,而有些后代跑得慢。兔子在生存过程中,总要不断地同其他生物或同种生物之间进行生存斗争,跑得快的个体容易在斗争中获胜而生存下来,而跑得慢的个体,会逃不过敌害而被吃掉。

师:那么,同一块地上的植物,为什么总有高矮之分

生2:因为生长快的植物,能争夺更大的空间,更多的水分和营养,生长得更快,相反,生长慢的植物,由于得不到充足的阳光,水和营养,生长更缓慢。

师:从以上例子可知生物性状的形成是由什么引起的

生:自然环境引起的。

师:这就是自然选择的结果。

二、自然选择

师:大家知道“自然选择学说”是谁提出的吗

生:达尔文。

师:那达尔文经过怎样的科学探究找出自然选择规律

生:他是经过大量的观察和研究提出的。

师:有谁了解生物学家达尔文的故事

生:通过阅读“科学家的故事”,口述达尔文的故事。

师:科学是无止境的,我们只有敢于探索,勇于攀登科学高峰,才能获得科学的真理。鼓励学生热爱科学。

师:自然选择的内容是什么

生:适应环境者生存,不适应者被淘汰。

师:对,自然界中生存的生物,在不断地同自然环境和其他生物的斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来,而具有不利变异的个体则被淘汰掉。这就是自然选择:适者生存,不适者被淘汰。

师:你们能用自然选择学说来解释“长颈鹿颈长”的原因吗

生:颈长的长颈鹿可以吃到高处的树叶,就容易生存下来,并繁殖后代;而颈短的长颈鹿会因为吃不到足够的树叶而饿死。

师:长颈鹿在繁殖过程中,会产生不同类型的变异,有的颈长有的颈短,而且颈的长短可以遗传,在环境条件不利的情况下(植被减少),颈长的长颈鹿易获得食物而生存下来,并繁殖后代,而颈短的不易得到食物,不易生存下来。经过许多代后,颈短的被淘汰掉,所以我们看到的长颈鹿都是颈长的。

师:能举些例子说明自然选择普遍存在吗

生:争相举手发言。从山中王老虎数量的减少到肉眼看不到的病毒数量的增加,有家养动物,也有植物。

分析课本练习:2、3、4。

师:自然选择是个长期连续的过程,只有经过许多代的选择,逐渐积累,才形成新的物种。

(二)

主讲教师:李宝娥

学 校:大庆市六十九中学

授课班级:初二(5)班

人 数:64人

时 间:2003年5月

课前准备:

教师:多媒体课件

课 时:2课时

教学过程

导入新课

师:我们请四名同学来做一个小小的竞猜游戏:大屏幕上显示出达尔文的照片,依次出现四个提示:丸他是英国人;B.他是一位伟大的科学家;C他在青年时代曾进行过五年的环球航海考察;D.他是《物种起源》的作者。

生:达尔文!

师:除此之外,你们对达尔文还有其他的了解吗

生1:达尔文开始是学医的,后来他爸爸想让他成为一名牧师,就让他上神学院,没想到他最后成为一名生物学家。

生2:达尔文从小就喜欢打猎、钓鱼、采集野生植物、捕捉昆虫等野外活动。有一天,达尔文在一棵老树皮下发现了两种稀有的甲虫,便用两只手各抓了一只。这时,他又发现还有另一种也藏在树皮下,他舍不得丢弃手中的,便把右手的一只放到嘴里。这只小虫子放出了极其辛辣的汁液,把他的舌头烫得发热,他只得把虫子吐了出来。结果吐出的甲虫跑了,新发现的甲虫也没捉到。

生3:达尔文是最早提出人类和现代类人猿有共同祖先的。

师:这个观点在当时就引发了一场科学与神学的较量。

生4:达尔文在环球考察时,做了很多记录,采集到了许多珍贵的动物、植物和化石标本。

师:科学研究的重要环节是科学的推测,它需要细心观察和研究积累作为基础。

生5:达尔文提出自然选择的生物进化理论。

师:他的进化论被恩格斯赞誉为十九世纪自然科学的三大发现之一。

师:你们知道得很多啊!说明同学们从小就敬仰科学家。有关生物进化的原因,一直吸引着科学家探求的目光。人们进行了长期的探索,提出了各种观点,其中达尔文的自然选择学说是被人们普遍认同的学说之一。今天我们就追随前人的思想,去寻找生物进化的原因。(屏幕显示课题:生物进化的原因)

师:播放配音课件:我们已经知道地球上现存的有记载的生物种类大约200多万种,这些生物生活在世界各地,真可谓“鹰击长空,鱼翔潜底,万类霜天竞自由”。还有许许多多种生物没有被发现,没有发现的生物数目可能要比已经发现的多10倍,更何况已经绝灭的生物比现在的还要多得多。据估计曾在地球上生活过的生物种类可能多达5亿~10亿。

师:这么多的生物从无到有、从少到多、从简单到复杂、从低等到高等,一批又一批地“踏上”地球,又“远离”地球走向灭亡,进行着自然界的“新陈代谢”,这就是生物的进化。此时在座的同学一定会产生这样的疑问:

在生物进化的过程中,为什么有些生物会绝灭

新的生物种类是怎样形成的

在自然界中推动生物不断进化的原因是什么呢

学习新课

A.分析生物进化的原因

师:下面我们来分析一个真实的事例。(展示课件)

1.十九世纪的英国曼彻斯特山区,山清水秀,绿树成阴。那里的森林中生活着一种桦尺蠖,它的成虫是一种飞蛾一一桦尺蛾。它们夜间活动,白天栖息在长满地衣的树干上。1850年,一些生物学家来这里考察,发现大多数的桦尺蛾的体色是浅色的,只有少数是深色的,这些深色的桦尺蛾是浅色桦尺蛾在自然条件下的变异类型。

2.100年以后,也就是1950年,曼彻斯特已经变成了一个工业城市。这里工厂林立,烟雾弥漫,工厂排除的煤烟杀死了地衣,结果使得树皮裸露并被熏成黑褐色。这时候,又有一些生物学家到这里观察,使他们惊讶的是,这里的深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色桦尺蛾却成丁少数。

师:是什么原因使深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色却成了少数 科学家做了这样一个实验,他们先把数量相等的深色和浅色桦尺蛾同时放到树干上,然后用望远镜观察树干上发生的情况,一群爱吃虫的鸟儿飞过之后,他们发现,浅色桦尺蛾所剩无几,而大部分深色桦尺蛾却逃过了这场劫难。你能解释桦尺蛾体色变化的原因吗

生:1850年时,深色桦尺蛾在树干上特别突出,容易被鸟儿发现吃掉,而浅色桦尺蛾在长满地衣的树干上,不显眼,不容易被鸟儿发现。由于曼彻斯特工业污染,树皮变成黑褐色,这时浅色桦尺蛾在树干上特别突出,容易被鸟儿发现吃掉,而深色桦尺蛾在树干上反而不显眼,不容易被鸟儿发现。随着时间的推移,浅色桦尺蛾变成了少数,深色桦尺蛾反而变成了多数。

师:回答得非常好。桦尺蛾在适应环境变化的过程中,深的体色与污染后的树干 颜色非常相似,是有利生存的变异,不断积累并遗传下来,所以深色个体数量增多.成了常见类型。这种体色与生存环境相似,有什么作用

生:保护作用。

师:对。这种体色就应该叫做——保护色。生物的体色和周围环境色彩相似,使动物不易被其他动物发现,不但对它躲避敌害有利,而且对它捕获猎物也十分有利。桦尺蛾体色变化,说明对它进行选择的是环境。生物个体只有不断适应变化的环境才能生存和繁衍后代。请大家欣赏一些适应环境的动物,例如警戒色、拟态等。(屏幕显示)

师:请问如果要想使曼彻斯特的浅色桦尺蛾重新恢复为常见类型,你认为应该怎样做

生:治理环境,消除污染,把环境恢复成原来的山清水秀,绿树成阴的样子。

B.模拟探究设计

师:我们不能重复生物进化的整个过程,但可以通过模拟探究来帮助我们认识理解生物进化的原因。下面请同学们分组来分析“模拟保护色的形成过程”探究案例,并尝试设计出你们自己的模拟方案。

生:模拟探究设计(10分钟左右),展示模拟探究方案(约需10分钟)。

XX:汇报方案一:我们是XX小组,都喜欢小动物,毛茸茸的小鸡啄食小虫的样子非常可爱,所以我们想请小鸡作为捕食者,帮助我们进行保护色形成实验。

首先要做好准备工作:

1.为小鸡准备猎物,白色、绿色、黑色的小虫各10条。

2.挑选健壮能吃的小鸡4只作为捕食者。

3.准备好绿色和红色的彩纸各一块,再准备好几只大纸箱。

模拟实验预计这样进行:

1.在大纸箱里做成栅栏,围成2块方形,在中间铺上彩纸。

2.把白色、绿色、黑色的小虫各5条分别放到彩纸上均匀散开。

3.把4只小鸡分成2组,放到彩纸上,开始计时,2分钟后同时取出小鸡。

4.检验并记录各色小虫被吃了多少,剩下多少,并记录在这个表格中。

小虫 开始数目 捕食后数目 小鸡捕食数目

甲组(绿纸) 白色

绿色

黑色

乙组(红纸) 白色

绿色

黑色

我们认为甲组实验的结果应该是绿色的虫子剩得多。可以验证动物的体色和环境颜色越接近,越容易逃过其他动物的捕食。这只是我们XX组一个初步的设想,请大家指教。

生:“我觉得你们做实验前,得先让这些小鸡非常饿,饥不择食才好做实验。”

XX.“谢谢!我们会采纳你的建议。”

生:“我有一个问题不明白,你们乙组的实验背景与哪一种虫子的体色也不像,它有什么用 ”

XX.“这个问题我来回答。我们想通过这两组做一个对照,看小鸡是否偏爱吃某一种颜色的小虫。假如乙组各种颜色的小虫所剩数量相差不多,就能证明它们对食物没有偏爱。”

YY:汇报方案二;我们YY组作出的假设是:生物体色与环境颜色越接近,越容易生存下来,最终形成保护色。我们制定的计划是:

1.实验材料:一盒彩色橡皮泥(棕色、浅棕色、肉色、橘黄色、红色、黑色、白色);一棵粗大的树;5名学生。

2.实验步骤:

①将彩色橡皮泥粘在树上作“猎物”。

②一名学生背对树干,迅速转头,将第一眼看到的橡皮泥的颜色及位置告诉另一位同学,帮他将橡皮泥摘下,第三名学生记录,每人找三次。重复这个实验五次。

预测的实验结果是:最后剩下的比较多的是最接近树干颜色的橡皮泥。

师:粘到树上的橡皮泥的形状、大小、数量应该有要求吧

生:橡皮泥都做成蝶形,大小相同,数量一样多,都是5只。

师:幸存下来的橡皮泥产生的后代呢

生:我们是重复做同一个实验,不产生后代。重复做同一个实验,取平均值。这就能证明我们的假设。

ZZ:汇报方案三:我们讨论后做出这样的假设:保护色的形成是动物在生活过程中被它的天敌选择吃掉了那些与生活环境颜色反差大的个体,而与环境颜色反差小的个体得以生存繁衍后代,逐渐形成了保护色。

我们觉得用人做“捕食者”,有时会特意选择某种颜色,影响实验的真实性。所以我们认为用动物作为“捕食者”,更接近自然界的事实。因此,我们组制定了《小鸡吃米》的模拟实验计划。

第一步,准备一块1平方米的黄布,充足的小米,红、绿、蓝、黑四种水彩颜料,2只小鸡(一只红、一只绿)。

第二步,把小米平均分成5份,其中有4份分别染成红、绿、蓝、黑四种颜色,晒干备用。

第三步,把黄色布铺在地上作为小鸡的生活环境,取红、绿、蓝、黑及没变色的小米各10粒,混合均匀后撒在黄布上。

第四步,把2只小鸡(饥饿6小时左右)放到黄布上开始捕食。并记录,当小米被吃近30粒时,同时将小鸡抓走。开始计数每种颜色的米各剩多少,并填入统计表中。

第五步,假设“幸存”的小米,每个可产生3个体色与自己一样的后代,将幸存者和后代充分混合,撒在黄布上,让小鸡再次开始捕食并统计记录。重复做五次。

小鸡捕食记录表

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

小米数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目

黄色

红色

绿色

蓝色

黑色

我们相信实施这个计划,简单易行而且成功率高。如果有哪位同学对这个方案有疑问和建议,请说出来,我们非常愿意回答和考虑你的建议。

生:经过水彩染色的小米给小鸡吃好吗 我给你们组一个建议,把大米、黑米砸碎,和小米大小相仿再来做这个实验。

生:我觉得用食用色素给小米染色比较好。

生:2只小鸡能吃那么多米吗 会不会最后放出来于脆不吃米

ZZ:我们应该准备10只同等健壮的小鸡。实验时,一次用一批捕食者。

EE:汇报方案四;这是我们组的探究计划:实验对象:具备保护色的动物和不具备保护色的动物。

实验材料:电脑、游戏软件。

实验方案:在每个场景每人拥有100发子弹,向屏幕上出现的动物射击。游戏分为三个场景,分别是“绿色家园”“黄色沙漠”“冰雪世界”,场景会随时转换,但动物位置不变。

实验步骤:分别用子弹射击三个场景下的动物,直到100发子弹打完。统计打死的动物与未打死的动物。

记录表

场景 打死的与场景同色的动物 打死的与场景不同色的动物

绿色家园

黄色沙漠

冰雪世界

师:真不错,能在玩中学,比较有创新,不过可不要玩上瘾呢。

FF:汇报力案五;我们的实验材料是黑板、彩色粉笔和黑板擦。咱们教室里的黑板是深绿色的,而且上面有小正方形,我们就利用它们来模拟保护色的形成过程。具体做法是:

1.把黑板当作动物的生存环境,分别用紫、蓝、绿、红、黄、白色六种颜色的粉笔各涂10个小正方形,且分散均匀。

2.学生六人轮流上场,背对黑板,把一转身所看到的第一个图形,用黑板擦擦去。共重复做六次。统计剩下的图形颜色及个数,记入表格中。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

图形颜色 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数日

紫色

蓝色

绿色

红色

黄色

白色

3.让剩下的小正方形每一个产生两个和它一样颜色的后代,在黑板上将它们补充涂上,均匀分散。重复第2步的实验,共做五次。

预计绿色图形剩下的最多,黄色剩下的也比较多。

GG:汇报方案六:我们组的模拟实验选择在广场进行。实验前准备好小麦、大米和黑米三种粮食,再准备一块大的牛皮纸。我们请的捕食者就是生活在广场上的鸽子。实验时,在广场上铺好牛皮纸,把小麦、大米和黑米各100粒掺匀,撒在纸上,请广场的喂鸽人帮助召集鸽子来取食,五分钟后,将鸽子赶走,计数所剩下的粮食的种类和数量。记入表格。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目

小麦

大米

黑米

再让剩下的粮食每一粒产生相同的3个后代,与剩下的粮食混合后,撒在纸上后,再让鸽子来取食,共做五次。

生:“你们能保证每次来吃食物的鸽子一样多吗 ”

GG:不用让鸽子一样多,本来自然界里捕食的动物也不是一成不变的。

课堂小结

师:在肯定同学们的创新设计的基础上,强调指出课后请同学们在进一步完善实验方案的基础上,准备好实验材料,利用课余时间先实施实验,下节课请各小组分组现场汇报实验结果。

PAGE

16

教学目标

描述生命起源的过程。

关注生命起源的不同观点。

通过对生命起源问题的探讨,培养求新和敢于怀疑的品质。

重点和难点

重点:生命起源的不同观点。

难点:生命起源的过程。

课前准备

教师: 查找有关生命起源的资料。

制作多媒体课件。

学生:课前收集有关生命起源不同观点的资料。

课时分配

1课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

引入新章节 方案一、观看人类进化的录像,产生学习兴趣,快速进入学习状态。 方案二、观看各种生物图片,通过观察发现各种生物都经过发展进化的过程。 创设问题情境,引导学生思考:人类经历了漫长的发展进化过程,其他生物也是经过这样的过程,那么地球上最初的生命是怎样形成的呢

生命起源的不同观点一、神创论 对此观点提出异议并阐述自己的理由,通过讨论达成共识:生物的产生和发展并非上帝或神的所为。 提问:神创论的主要观点是什么 你认为这种观点科学吗 对于生命起源有很多种说法,教材中有哪些不同的说法,它们争论的焦点是什么

二、化学起源说 方案一、阅读文中的资料1,并进行讨论:1.地球上原始大气的成分和现在大气的成分有什么明显不同 2.你认为原始地球上存在生命吗 为什么 方案二、观看影片,通过直观画面产生联想,同时思考方案一的两个问题。 根据教师的讲解和图片联想实验过程。 阅读资料,分析得出结论:生命的起源从无机物,生成有机物这一阶段是能实现的。对此说法的科学之处加以认同。 发布信息,找出查找到的资料中的证据。 根据米勒和其他学者的实验结果。对生命起源做出推测,小结化学起源学说的观点。 指导学生阅读资料1,引导学生了解原始地球的状态。 播放原始地球状态的影片。 课件展示米勒设计的实验装置,对米勒的实验过程和结果进行简单的说明。 提问:米勒的实验能说明什么问题 课前布置学生查找相关资料,让学生发布资料,补充还有哪些证据支持此观点。 引导学生通过资料来小结化学起源说的观点。

三、宇生说 方案一、阅读资料3,找出资料中支持此说法的证据。 方案二、观看影片后,了解宇生说的观点,对生命起源做出推测。 指导学生阅读资料。 放映相关影片。

四、自然发生学说 学生观察,对此现象作出解释并能举出类似的例子。 出示实验装置:(在一周前分别在两个相同玻璃瓶中装入等量的清水和稻草。一个密闭,一个敞开口,置于黑暗中,一段时间后在敞口装置中出现蚊子幼虫而密闭装置中没有)引导学生单出类似的现象,让学生对此说法展开讨论并使学生产生科学的意识。

五、其他学说 课前收集信息,上课时进行交流。 指导学生发布资料,对生命起源说法进行补充。

练习 独立或合作完成。 1.P50的技能训练。2.你认为在现在的环境条件下,地球是否会形成原始生命 为什么

主讲教师:李合英

学 校:海南智力中心学校

授课班级:初二(2)班

人 数:50人

时 间:2002年6月

课前准备:

教师:查找资料、准备实验装置课件。

学生:查找有关资料。

课 时:1课时

教学过程

导课

师:(文字配乐朗诵、多媒体动画显示自然界的多种生物)同学们,现在的地球上,生活着150多万种动植物,40多万种植物和20多万种微生物,构成了一个蜂飞蝶舞、鸟语花香、山清水秀、绚丽多彩的生命世界,繁衍进化、生生不息。从高原到平原,从沙漠到草原,从高空到江河湖海,从地表到地下,到处都有生命的踪迹。你们知道在46亿年前地球是怎样的吗 地球上最初的生命是何时、何地又是如何诞生的呢 这就是人们普遍关心的地球生命起源的问题。生命起源是当代的重大科学课题,然而却又是至今依旧了解甚少的最基本的生物学问题。所以需要我们去探索、来了解有关原始生命的诞生、发展以及进化等问题。

板书:第一节 地球上生命的起源

(资料展示与交流分析)

师:现在请同学们把收集的资料展示给大家,让我们共同分享、交流和讨论。

生:我们收集的是《地球生命的历程》。

科学家估计,地球诞生至今已有46亿年的历史,如果我们将地球的100亿年的可能寿命压缩为100年,来看一看地球生命的历程。

0~5岁,地球常遭受小伙伴的撞击,撞击点的温度高达16000℃,一些物质蒸发形成地球的原始大气,80%是水蒸气,其余为一氧化碳和氮。很快就使整个地球的温度达到12000℃。地球逐渐长大后,撞击她的伙伴也减少了,温度逐渐降低,表面岩浆冷却为地壳,原始大气中的水蒸气则凝聚成水,降落到地球表面,形成原始海洋和江河。与此同时,太阳的紫外线辐射,将原始大气上层的水蒸气分解为氧和氢。

5~7岁,在原始海洋中逐渐形成蛋白质和核酸,并各自发展自我复制机制。不久,蛋白质和核酸结合共生,原始生命诞生。

7~27岁,原始生命在海洋中发展。

27~40岁,生命形态逐渐进化,超级大陆也同样离合聚散。

40.5~42岁,多细胞生物爆炸性地增加。

42—43岁,昆虫随植物之后登陆。

43—44岁,哺乳类爬行动物在43.5岁前出现。

师:第一组的同学把地球的生命阐述得非常清楚。同时我们也了解到在她7~27岁时,原始生命在海洋中诞生了。

生:我们组收集的是有关生命的起源的假说—一“化学起源说”。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学进化过程.一步一步地演变而来的。化学进化学说把生命的起源分为四个阶段:第一阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段。即生命起源的化学进化过程是在原始的地球条件下进行的。目前,人们还不能在实验室里验证这一过程……

师:第一组的同学收集了生命的化学起源假说,这一假说认为原始的生命是由非生命的无机物经过漫长的化学过程在原始海洋中产生的。在实验室里我们能证明化学进化的开始阶段的变化是可能的,这就是我们书中介绍的著名的米勒实验,他在实验室中模拟原始地球的条件,模拟闪电,合成了多种氨基酸。还有一些学者也在实验室中合成了另一些化合物。(用直观媒体展示米勒实验)

师:米勒实验是如何进行的

生:生命的化学起源假说的其他阶段在实验室中还没有得到验证。

师:生命到底是怎样诞生的

生:至今仍是一个谜!但是生命的化学起源假说毕竟在实验室中能证明化学进化的开始阶段的变化是可能的,所以,这是个科学的推测,并不是凭空想像。

师:好,现在同学们继续展示搜集的材料。

生:生命的起源还有其他假说——“自然发生说”!这种学说认为,生命是从无生命物质自然发生的。如我国古代认为的“腐草化为萤”(即萤火虫是从腐草堆中产生的),腐肉生蛆等。

生:还有“宇生说”!这一假说倡导“一切生命来自宇宙”的观点,认为地球上最早的生命或构成生命的有机物,来自其他宇宙星球或星际尘埃,即“地上生命,天外飞来”。这一假说认为,宇宙太空中的“生命的胚种”可以随着陨石或其他途径跌落到地球表面,即成为生命的起点。

生:还有一个假说是“热泉生态系统”。部分学者认为,热泉生态系统是孕育生命的理想场所。

生:还有一种假说:特创论(或神造说)。这一假说认为,现在地球上的各种生物都是由神创造出来的,生命是由上帝或神按照一定的目的,一次性地创造出来的。这一假说把生命的起源的问题,划归神学的范围,因而是极不科学的。

师:原始生命到底是怎么诞生的呢 同学们收集的资料很齐全,但是所有资料都是科学家的探索和推测,所以称之为假说!原始生命是怎样诞生的 至今仍是一个科学难题!生命起源有待于同学们去探索、研究、证实!但是,科学家们的假说都有一定的科学道理,你们倾向于哪种假设呢

生:我们支持生命的化学起源假说,因为,第一阶段从无机小分子生成有机小分子的阶段,由米勒在实验室中得到了验证。

师:米勒实验和其他模拟实验,只是证实了化学进化的开始阶段的变化是可能的。而不能说完全证实化学进化的第一阶段,但毕竟说明了化学进化的可能性。所以化学进化假说是一种科学的推测。这种说法是以现代自然科学研究成就为基础的。虽然这种说法更多的是一种推测,但这些推测都是有科学依据的,都有诸如天文、地质、古生物、生物化学、生物学等多门学科的研究成果来支持!这一化学进化的说法,现在已经被广大的学者所接受、承认!

一、原始生命起源于无机物——由非生命物质经过极其复杂的化学进化过程,一步一步地演变而来

师:原始地球为原始生命的诞生提供了哪些条件

生:原始大气:甲烷、氢气、氨、二氧化碳、硫化氢等,没有氧气。还有宇宙射线、闪电等能进行化学反应的条件。

师:原始生命诞生在哪里?

生:原始海洋。

师:原始生命有哪些基本特征

生:厌氧生物,因为原始大气中没有氧气,能与原始海洋进行直接的物质和能量交换,它们的生命极其简单。

师:现在的自然条件下还能产生原始生命吗

生:不能。因为现在的大气成分是氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体等,缺乏原始生命诞生的基本条件:原始大气、宇宙射线和闪电、原始海洋等。

师:我们一起来看一下,我们认为可能的原始生命诞生的过程:

原始大气有机小分子有机高分子→有机高分子体系→原始生命

(多媒体展示我国在探索生命起源问题上的重大成就一—结晶牛胰岛素和酵母丙氨酸转运核糖核酸分子的电镜图片)

二、我国在探索生命起源问题上的重大成就

师:我国在探索生命起源的问题上的成果走在世界前列。我国的这些研究成就,不是模拟实验而是人工合成,为将来人工制造新的生命物质,改造和创造生命。都有着重要的理论价值和实践价值。

三、研究生命起源的意义

师:研究生命的起源是要弄清几十亿年前生命诞生的历史,认识和阐明生命的本质。生命是怎样诞生的,我们从哪里来 我们又将到哪里去 这是科学探究的热点课题,此难题的研究需要多学科的综合、合作,需要同学们学好各门功课,为将来从事生命科学研究奠定坚实的知识基础。同学们,希望我们今后继续探索生命的奥秘。

第二节 生物进化的历程

教学目标

举例说出研究生物进化的方法。

概述生物进化的主要历程。

重点和难点

重点:探究生物进化的方法和生物进化的历程。

难点:探究生物进化的方法。

课前准备

教师:准备始祖鸟化石图片和人与其他几种生物的细胞色素C的氨基酸组成的差异表。

学生:查找有关生物化石的标本、图片或文字资料。(并附有这种生物生活的地质年代)

课时分配

1课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

导入新课 学生观看图片,引起学习好奇心:这丰富多彩的生物界是由什么进化而来的 展示生态系统图片,配乐诗:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。 导言:看着自然界中的一草一木,看着生机勃勃的生物界,你们有没有想过,大自然的各种生物是由何而来 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

学习研究生物进化的方法 以小组为单位,展现课前收集到的化石图片、标本或文字资料,并根据地质年代进行分类。 交流表达,归纳小结:集中各小组生物化石分类小表,从而设计出不同地层化石分类总表,比较总表中不同年代的生物,找出生物进化的规律。 协助各小组展示图片,引导他们对图片进行分类,并列表比较。 引导学生分析表格,归纳生物进化的历程。

分析资料2,从始祖鸟化石的身体结构特点,找出鸟类和爬行类的亲缘关系。 分析资料3,比较细胞色素C的氨基酸组成的表,找出入与其他生物间的亲缘关系。 列举出生物进化的方法,找出生物进化的历程。 为学生分析资料时设疑:①始祖鸟具有哪类生物的形态结构特征 ②由此可推出哪些生物间具有亲缘关系 ③列出不同生物间细胞色素C的氨基酸组成的差异表(见教学过程),引导学生归纳出人与其他生物间的亲缘关系。④根据以上比较分析,引导学生推测生物进化的历程。

生物进化的大致历程 利用学过的动植物知识,列举出动物和植物的类型,并把各动植物的名称记在老师发给小组的小卡片上。 根据生物进化的历程,把小卡片拼接在一起(先拼好,再用双面胶粘在纸上)。 小组汇报:各小组展示拼好的生物进化图。 归纳小结:生物进化的大致历程。 给每小组分发小卡片和双面胶。 引导各小组回忆学过的动植物类型。 对各小组的展示成果给以客观的评价。收集各小组的探究结果,引导学生归纳出生物进化的大致历程。

教学案例

主讲教师:符 争

学 校:海口市第十四中学

授课班级:初二(6)班

人 数:61人

时 间:2003年4月

课前准备:同教学设计的课前准备

课 时:2课时

教学过程

第一课时

师:展示图片:江边桃花盛开,竹林成荫,小鸟在树枝上嬉闹,江上芦苇丛中,各种水生动物在游玩,一副生机勃勃的大自然景象。

师:如此生机勃勃的大自然,真是令人流连忘返,看着自然界中的一草一木,看着生机勃勃的生物界,你们有没有想过,大自然的各种生物是由何而来 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

师:现在自然界中的生物是怎样进化而来的,我们能看到生物进化的过程吗

生:不能。

师:那怎么弄清楚生物进化的过程

生:……

师:下面我们来寻找研究生物进化的方法。

一、学习研究生物进化的方法

师:请各小组把你们收集到的图片、化石标本或文字资料取出来,按生物生活地质年代进行分类。

生:各小组对本小组资料进行分类,并按地质年限设计表格,把各化石名称填进表格,选代表展示表格、交流归纳,其他小组注意观看,教师给以客观的评价。

师:引导学生收集各小组小表,汇聚成总表,通过比较总表中的生物,根据地质时间前后顺序发现,越早地层里出现的生物化石结构越简单、越低等,水生生物越多,而越晚地层出现的生物化石结构越复杂、越高等,陆生生物越多。从而得出生物进化的历程:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

师:这种结论对不对 可不可以用别的方法验证

生:……

师:(显示始祖鸟化石图片)请同学们仔细观察图片,看看这种动物的身体结构像现在哪类动物

生1:像鸟。

生2:像爬行动物。

师:能说出哪点像鸟,哪点像爬行动物

生1:有翅膀、嘴像鸟。

生2:有牙齿、爪。

师:他们谁说的对

生:有的支持生1,有的支持生2。

师:其实他们说的都对。这种动物既像鸟又像爬行动物,这能说明什么问题呢

生:鸟和爬行动物有关系。

师:对,它们之间有一定的亲缘关系,始祖鸟是它们间的一种过渡类型,就像两栖动物是水生到陆生动物的过渡类型一样。

师:这能不能证明生物进化历程

生:可以,证明生物能从一种向另一种进化。

师:这也看出生物进化的历程。(列出人与其他几种生物的细胞色素C的氨基酸组成的差异表),请同学们对表中数据进行分析,人与其他生物间有何关系 与哪种生物亲缘关系最近 与哪种生物的亲缘关系最远

生物名称 与人细胞色素C的差别

黑猩猩 0

狗 11

马 12

鸡 13

金枪鱼 21

果蝇 27

向日葵 38

生:学生分析表格,得出结论:黑猩猩与人的亲缘关系最近,向日葵与人亲缘关系最远。

师:根据以上的分析,能推测出生物进化的历程吗

生l:可以推测出不同生物间有着亲缘关系。

生2:也证明生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生进化来的。

生3:鸟由爬行动物进化而来。

生:……

师:每位同学说的都有道理,集中同学们的答案,就可以看到生物进化的历程:每种生物间有着或近或远的亲缘关系,生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

师:虽然我们看不到生物进化的历程,但通过科学的探究可以推测出生物进化历程,当然这只是一种推测,还有待进一步验证。那么,请问上面的探究采用的是什么方法

生1:比较法。

生2:列表法。

师:对,比较法是一种重要的探究方法,比较法有多少种 还有别的探究方法吗

生1:表格比较、胚胎比较。

生2:化石比较、器官比较等。

师:探究方法很多,但不管用哪种方法,都涉及多学科知识:胚胎学、地质学、遗传学、分类学等。所以要进行科学探究,必须认真学习各门学科,提高自身科学素养。

第二课时

师:下面,根据我们学过的动植物知识,推出它们的进化历程。

二、生物进化的大致历程

师:给每小组发卡片和双面胶。①请各小组回忆我们学过的动物、植物类型,并把这些类型名称填写在小卡片上。②根据生物进化的历程,把代表这些生物的小卡片按先后顺序排列,并用双面胶粘在本子上。

生:小组讨论,填写卡片,拼接卡片,小组汇报。以下是某小组拼接的小卡片:

植物:

藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物

动物:

腔肠动物→软体动物→节肢动物→鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

生:还有环节动物呢。

师:环节动物该放在哪里

生:各抒己见,有的建议放在软体动物后,有的建议放在腔肠动物后。

师:引导学生比较这三类动物的形态结构,根据从简单到复杂、从低等到高等的原则,最后赞成放在腔肠动物后面。另外,脊椎动物的进化还欠妥,同学们考虑一下。

师:从各小组拼出来的生物进化树,可以看出现在生物是怎样进化而来

生:由低等到高等进化而来的。

师:你们能把植物和动物两个分支连接起来吗 怎么连接

生1:可以,用单细胞生物连接。

师:根据什么

生1:因为这些生物都是由单细胞生物进化而来的。

生2:用原始生命连接。

师:为什么

生2:因为地球上最初产生的是原始生命,再由原始生命进化到现在生物界的各种生物。

师:这两位同学说得都有道理,实际原始生命就是单细胞生物,用原始单细胞生物可以把动、植物进化树连接起来。

师:现在请同学们把小组拼的进化树与书上的比较,有什么不同

生:少了一些动物。

师:到现在为止,我们学到的只是生物界里面的一小部分生物,并非生物界只有这些类型,甚至有些生物人们还没认识,这就有待你们今后去学习研究。

第三节 生物进化的原因

教学目标

模拟保护色的形成过程,分析生物进化的原因。

概述自然选择学说,形成生物进化的基本观点。

重点和难点

重点:生物进化的原因。

难点:探究模拟保护色的形成过程。

课前准备

教师:准备一些有关自然选择的材料供学生分析。

学生:查找有关保护色形成的资料,准备探究实验,制作幸运星。

课时分配

2课时

教学设计

学习内容 学生活动 教师活动

导入新课 分析恐龙灭亡的原因引出新课。 引出恐龙灭亡事件。 导言:究竟哪种说法更正确呢 为什么生物界里总会有一些物种灭亡,新的物种又是怎样形成的 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

分析生物进化的原因 实例分析,答辩求证:“桦尺蛾体色变化”的原因。 通过实验、查找资料、观察等探究保护色的形成过程。 提出问题让学生阅读讨论,并对学生的辩论结果给予肯定。参与学生的探究活动,注意学生探究实验的实施情况,并从中加以点拨。 引导学生分析探究实验结果,推出结论。

自然选择 小组讨论,分析实例,了解自然选择的过程。 举例说明自然选择是生物进化的主要原因。 归纳自然选择学说内容。 引导学生分析实例,并对学生分析结果做适当补充。

(一)

主讲教师:符 争

学 校:海口市第十四中学

授课班级:初二(6)班

人 数:61人

时 间:2003年5月15日

课前准备:同教学设计的课前准备

课 时:2课时

教学过程

第一课时

导入新课

师:恐龙曾经作为地球上的“霸主”达一亿多年,但是,它们却在距今约六千多万年前神秘地灭绝了。恐龙为什么会灭绝

生1:是别的行星撞击地球引起火山爆发造成的。

生2:因为恐龙不能适应当时的环境变化而逐渐消亡。

师:究竟哪种说法更正确呢 为什么生物界里总会有一些物种灭亡,新的物种又是怎样形成的 这就是我们今天要讨论的话题,引入新课。

师:地球如今,物种繁多,这些形形色色的生物是怎样进化来的

生:由原始生命从简单到复杂、从低等到高等、从水生到陆生进化来的。

师:那么在生物进化历程中,生物适应环境的各种形态结构和生活习性是怎样形成的

生:……

师:下面我们以一个真实的事例来分析。

一、分析生物进化的原因

生:阅读事例,分析原由:学生阅读桦尺蛾体色变化事例,找出桦尺蛾体色变化的原因。(8分钟)

生:班内答辩,找出原因。

师:桦尺蛾的体色为什么会发生变化呢

生l:浅体色和深体色的桦尺蛾繁殖的数量原本是相等的,只是在黑褐色的树林里,深体色的桦尺蛾能逃过敌害而生存下来并繁殖后代,而浅体色的易被敌害发现而吃掉,数量就越来越少。这样代代传下去,深体色的桦尺蛾越来越多,而浅体色的桦尺蛾越来越少,最后使桦尺蛾形成深体色的保护色。

生2:桦尺蛾的体色可能也像树皮一样被熏黑,从而形成与环境一样深的保护色。

师:究竟哪种说法更为正确 同学们开始讨论。

生3:反驳生1:浅色的变少不一定是因为被吃掉,难道就不能从浅色直接变成深色,而现实中有许多动物(青蛙、雷鸟等),它们的体色能随着生活环境色变化而变化。

生1:那是因为跟环境颜色不同的青蛙被蛇等动物吃掉,只留下体色接近环境颜色的青蛙吧,你们又没观察到青蛙体色发生变化的过程,只是看到这个结果。

生4:“变色龙”的体色不就是随环境变化而变化吗

生5:那只是个故事,不足以说明问题,只有通过实践才能检验真理。

生6:科学家就做过这样的实验:把数量相等的浅色桦尺蛾和深色桦尺蛾同时放在树于上,让一群爱吃桦尺蛾的鸟儿飞过之后,结果浅色桦尺蛾所剩无几,而大部分深色的桦尺蛾逃过这场灾难。这证明生l的观点是正确的吗 同学们各持己见,最后有位同学提议:那我们就亲自实验来验证吧。

师:怎样通过实验来证明“保护色的形成过程”

生1:保护色的形成是个漫长的逐渐变化的过程,不可能直接观察到。

生2:那我们就进行模拟实验。

生:以小组为单位,讨论设计“模拟保护色的形成过程”的实验。

生:交流讨论结果。

提出假设:动物的保护色是自然环境对动物进行选择的结果。各小组成员提出不同的实施计划:有的模仿课本模拟实验,建议把花布改用单色布;有的提出到草地上进行,用不同颜色的幸运星代替各种彩色小纸片;而有的建议通过查阅资料来证实;也有的建议通过观察自然现象来求证。各小组根据本小组制定的计划,实施探究活动(课外完成,并做好记录)。

第二课时

生:表达交流探究结果,各小组代表在班上汇报探究过程和结果,且每个小组汇报过程中,其他组的同学可对探究过程、方法、结果和得出的结论提出疑问,汇报小组成员要做适当的解释,教师及时对该组的探究给予客观的评价。实验小组把实验数据以表格的形式公布出来,根据几代“幸运星”开始数目和幸存数目比较,得出:相同数量红、黄、绿、蓝几种颜色的幸运星,在草地上,红、蓝易被“捕食者”捉到,黄色次之。而“幸存者”中大多是绿色的幸运星。这样“幸存者”中,体色(幸运星的颜色)与环境(草地的颜色)相同的越来越多,从而形成与环境色相似的保护色。收集资料小组,也把从图书馆、网上收集的资料在班上交流。观察思考小组把观察过程和观察结果在班上公布。最后证明:保护色的形成是自然选择的结果。

师:从各小组的探究结果。能不能推出桦尺蛾的保护色形成过程

生:可以,由于树皮颜色变深,浅色的桦尺蛾由于与树皮色反差大,易被吃桦尺蛾的小乌发现而吃掉;而深色的桦尺蛾,由于与树皮颜色相似,却能逃过小乌的眼睛而生存下来并繁殖后代,这样,深色的桦尺蛾就越来越多,而浅色的越来越少,形成深色的保护色。

师:大家分析得很好,按你们的推理过程,如果人们要使:英国曼彻斯特地区浅色的桦尺蛾又重新恢复为常见类型,该怎么做

生:改善该地区的环境。

师:对,只有让那里的树木恢复原来的颜色,浅色桦尺蛾才可以逃过敌害而生存下来,从而再次形成浅色的保护色。

师:那么对恐龙为什么会灭绝,你赞成哪种说法

生:第二种,恐龙不能适应当时的环境变化而逐渐消亡。

师:为什么

生:因为火山爆发只能造成局部的恐龙遭难,不可能造成全球恐龙灭绝。而环境变化,植被减少,有可能使整个地球上生物生活环境恶化,而恐龙不能适应这样的环境,逐渐从地球上消失。

师:大多数恐龙个体大,食量多,活动不灵活,它们必须生活在水源充足、草木茂盛、环境稳定的陆地上,如果环境恶化,它们町能会因为食物缺乏而死亡,这些中生代的大主角就会逐渐走向灭亡。这只是一种推理,关于恐龙灭绝的原因,还有待于进一步的探究,希望你们好好学习,能用科学的方法为人类解开这个谜。自然界中,总会有一些物种灭亡,又会有新的物种产生,这些物种的变化跟自然环境有何关系 下面请同学分析下列生物的性状是怎样形成的

师:兔子为什么跑得快

生1:跑得快的兔子能逃过敌害而生存下来,并繁殖后代,而跑得慢的兔子,易被敌害吃掉,这样就留下跑得快的兔子。

师:这位同学说得很对,因为兔子在繁殖后代时,会产生许多不同的变异,有些后代跑得快,而有些后代跑得慢。兔子在生存过程中,总要不断地同其他生物或同种生物之间进行生存斗争,跑得快的个体容易在斗争中获胜而生存下来,而跑得慢的个体,会逃不过敌害而被吃掉。

师:那么,同一块地上的植物,为什么总有高矮之分

生2:因为生长快的植物,能争夺更大的空间,更多的水分和营养,生长得更快,相反,生长慢的植物,由于得不到充足的阳光,水和营养,生长更缓慢。

师:从以上例子可知生物性状的形成是由什么引起的

生:自然环境引起的。

师:这就是自然选择的结果。

二、自然选择

师:大家知道“自然选择学说”是谁提出的吗

生:达尔文。

师:那达尔文经过怎样的科学探究找出自然选择规律

生:他是经过大量的观察和研究提出的。

师:有谁了解生物学家达尔文的故事

生:通过阅读“科学家的故事”,口述达尔文的故事。

师:科学是无止境的,我们只有敢于探索,勇于攀登科学高峰,才能获得科学的真理。鼓励学生热爱科学。

师:自然选择的内容是什么

生:适应环境者生存,不适应者被淘汰。

师:对,自然界中生存的生物,在不断地同自然环境和其他生物的斗争中,具有有利变异的个体容易生存下来,而具有不利变异的个体则被淘汰掉。这就是自然选择:适者生存,不适者被淘汰。

师:你们能用自然选择学说来解释“长颈鹿颈长”的原因吗

生:颈长的长颈鹿可以吃到高处的树叶,就容易生存下来,并繁殖后代;而颈短的长颈鹿会因为吃不到足够的树叶而饿死。

师:长颈鹿在繁殖过程中,会产生不同类型的变异,有的颈长有的颈短,而且颈的长短可以遗传,在环境条件不利的情况下(植被减少),颈长的长颈鹿易获得食物而生存下来,并繁殖后代,而颈短的不易得到食物,不易生存下来。经过许多代后,颈短的被淘汰掉,所以我们看到的长颈鹿都是颈长的。

师:能举些例子说明自然选择普遍存在吗

生:争相举手发言。从山中王老虎数量的减少到肉眼看不到的病毒数量的增加,有家养动物,也有植物。

分析课本练习:2、3、4。

师:自然选择是个长期连续的过程,只有经过许多代的选择,逐渐积累,才形成新的物种。

(二)

主讲教师:李宝娥

学 校:大庆市六十九中学

授课班级:初二(5)班

人 数:64人

时 间:2003年5月

课前准备:

教师:多媒体课件

课 时:2课时

教学过程

导入新课

师:我们请四名同学来做一个小小的竞猜游戏:大屏幕上显示出达尔文的照片,依次出现四个提示:丸他是英国人;B.他是一位伟大的科学家;C他在青年时代曾进行过五年的环球航海考察;D.他是《物种起源》的作者。

生:达尔文!

师:除此之外,你们对达尔文还有其他的了解吗

生1:达尔文开始是学医的,后来他爸爸想让他成为一名牧师,就让他上神学院,没想到他最后成为一名生物学家。

生2:达尔文从小就喜欢打猎、钓鱼、采集野生植物、捕捉昆虫等野外活动。有一天,达尔文在一棵老树皮下发现了两种稀有的甲虫,便用两只手各抓了一只。这时,他又发现还有另一种也藏在树皮下,他舍不得丢弃手中的,便把右手的一只放到嘴里。这只小虫子放出了极其辛辣的汁液,把他的舌头烫得发热,他只得把虫子吐了出来。结果吐出的甲虫跑了,新发现的甲虫也没捉到。

生3:达尔文是最早提出人类和现代类人猿有共同祖先的。

师:这个观点在当时就引发了一场科学与神学的较量。

生4:达尔文在环球考察时,做了很多记录,采集到了许多珍贵的动物、植物和化石标本。

师:科学研究的重要环节是科学的推测,它需要细心观察和研究积累作为基础。

生5:达尔文提出自然选择的生物进化理论。

师:他的进化论被恩格斯赞誉为十九世纪自然科学的三大发现之一。

师:你们知道得很多啊!说明同学们从小就敬仰科学家。有关生物进化的原因,一直吸引着科学家探求的目光。人们进行了长期的探索,提出了各种观点,其中达尔文的自然选择学说是被人们普遍认同的学说之一。今天我们就追随前人的思想,去寻找生物进化的原因。(屏幕显示课题:生物进化的原因)

师:播放配音课件:我们已经知道地球上现存的有记载的生物种类大约200多万种,这些生物生活在世界各地,真可谓“鹰击长空,鱼翔潜底,万类霜天竞自由”。还有许许多多种生物没有被发现,没有发现的生物数目可能要比已经发现的多10倍,更何况已经绝灭的生物比现在的还要多得多。据估计曾在地球上生活过的生物种类可能多达5亿~10亿。

师:这么多的生物从无到有、从少到多、从简单到复杂、从低等到高等,一批又一批地“踏上”地球,又“远离”地球走向灭亡,进行着自然界的“新陈代谢”,这就是生物的进化。此时在座的同学一定会产生这样的疑问:

在生物进化的过程中,为什么有些生物会绝灭

新的生物种类是怎样形成的

在自然界中推动生物不断进化的原因是什么呢

学习新课

A.分析生物进化的原因

师:下面我们来分析一个真实的事例。(展示课件)

1.十九世纪的英国曼彻斯特山区,山清水秀,绿树成阴。那里的森林中生活着一种桦尺蠖,它的成虫是一种飞蛾一一桦尺蛾。它们夜间活动,白天栖息在长满地衣的树干上。1850年,一些生物学家来这里考察,发现大多数的桦尺蛾的体色是浅色的,只有少数是深色的,这些深色的桦尺蛾是浅色桦尺蛾在自然条件下的变异类型。

2.100年以后,也就是1950年,曼彻斯特已经变成了一个工业城市。这里工厂林立,烟雾弥漫,工厂排除的煤烟杀死了地衣,结果使得树皮裸露并被熏成黑褐色。这时候,又有一些生物学家到这里观察,使他们惊讶的是,这里的深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色桦尺蛾却成丁少数。

师:是什么原因使深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色却成了少数 科学家做了这样一个实验,他们先把数量相等的深色和浅色桦尺蛾同时放到树干上,然后用望远镜观察树干上发生的情况,一群爱吃虫的鸟儿飞过之后,他们发现,浅色桦尺蛾所剩无几,而大部分深色桦尺蛾却逃过了这场劫难。你能解释桦尺蛾体色变化的原因吗

生:1850年时,深色桦尺蛾在树干上特别突出,容易被鸟儿发现吃掉,而浅色桦尺蛾在长满地衣的树干上,不显眼,不容易被鸟儿发现。由于曼彻斯特工业污染,树皮变成黑褐色,这时浅色桦尺蛾在树干上特别突出,容易被鸟儿发现吃掉,而深色桦尺蛾在树干上反而不显眼,不容易被鸟儿发现。随着时间的推移,浅色桦尺蛾变成了少数,深色桦尺蛾反而变成了多数。

师:回答得非常好。桦尺蛾在适应环境变化的过程中,深的体色与污染后的树干 颜色非常相似,是有利生存的变异,不断积累并遗传下来,所以深色个体数量增多.成了常见类型。这种体色与生存环境相似,有什么作用

生:保护作用。

师:对。这种体色就应该叫做——保护色。生物的体色和周围环境色彩相似,使动物不易被其他动物发现,不但对它躲避敌害有利,而且对它捕获猎物也十分有利。桦尺蛾体色变化,说明对它进行选择的是环境。生物个体只有不断适应变化的环境才能生存和繁衍后代。请大家欣赏一些适应环境的动物,例如警戒色、拟态等。(屏幕显示)

师:请问如果要想使曼彻斯特的浅色桦尺蛾重新恢复为常见类型,你认为应该怎样做

生:治理环境,消除污染,把环境恢复成原来的山清水秀,绿树成阴的样子。

B.模拟探究设计

师:我们不能重复生物进化的整个过程,但可以通过模拟探究来帮助我们认识理解生物进化的原因。下面请同学们分组来分析“模拟保护色的形成过程”探究案例,并尝试设计出你们自己的模拟方案。

生:模拟探究设计(10分钟左右),展示模拟探究方案(约需10分钟)。

XX:汇报方案一:我们是XX小组,都喜欢小动物,毛茸茸的小鸡啄食小虫的样子非常可爱,所以我们想请小鸡作为捕食者,帮助我们进行保护色形成实验。

首先要做好准备工作:

1.为小鸡准备猎物,白色、绿色、黑色的小虫各10条。

2.挑选健壮能吃的小鸡4只作为捕食者。

3.准备好绿色和红色的彩纸各一块,再准备好几只大纸箱。

模拟实验预计这样进行:

1.在大纸箱里做成栅栏,围成2块方形,在中间铺上彩纸。

2.把白色、绿色、黑色的小虫各5条分别放到彩纸上均匀散开。

3.把4只小鸡分成2组,放到彩纸上,开始计时,2分钟后同时取出小鸡。

4.检验并记录各色小虫被吃了多少,剩下多少,并记录在这个表格中。

小虫 开始数目 捕食后数目 小鸡捕食数目

甲组(绿纸) 白色

绿色

黑色

乙组(红纸) 白色

绿色

黑色

我们认为甲组实验的结果应该是绿色的虫子剩得多。可以验证动物的体色和环境颜色越接近,越容易逃过其他动物的捕食。这只是我们XX组一个初步的设想,请大家指教。

生:“我觉得你们做实验前,得先让这些小鸡非常饿,饥不择食才好做实验。”

XX.“谢谢!我们会采纳你的建议。”

生:“我有一个问题不明白,你们乙组的实验背景与哪一种虫子的体色也不像,它有什么用 ”

XX.“这个问题我来回答。我们想通过这两组做一个对照,看小鸡是否偏爱吃某一种颜色的小虫。假如乙组各种颜色的小虫所剩数量相差不多,就能证明它们对食物没有偏爱。”

YY:汇报方案二;我们YY组作出的假设是:生物体色与环境颜色越接近,越容易生存下来,最终形成保护色。我们制定的计划是:

1.实验材料:一盒彩色橡皮泥(棕色、浅棕色、肉色、橘黄色、红色、黑色、白色);一棵粗大的树;5名学生。

2.实验步骤:

①将彩色橡皮泥粘在树上作“猎物”。

②一名学生背对树干,迅速转头,将第一眼看到的橡皮泥的颜色及位置告诉另一位同学,帮他将橡皮泥摘下,第三名学生记录,每人找三次。重复这个实验五次。

预测的实验结果是:最后剩下的比较多的是最接近树干颜色的橡皮泥。

师:粘到树上的橡皮泥的形状、大小、数量应该有要求吧

生:橡皮泥都做成蝶形,大小相同,数量一样多,都是5只。

师:幸存下来的橡皮泥产生的后代呢

生:我们是重复做同一个实验,不产生后代。重复做同一个实验,取平均值。这就能证明我们的假设。

ZZ:汇报方案三:我们讨论后做出这样的假设:保护色的形成是动物在生活过程中被它的天敌选择吃掉了那些与生活环境颜色反差大的个体,而与环境颜色反差小的个体得以生存繁衍后代,逐渐形成了保护色。

我们觉得用人做“捕食者”,有时会特意选择某种颜色,影响实验的真实性。所以我们认为用动物作为“捕食者”,更接近自然界的事实。因此,我们组制定了《小鸡吃米》的模拟实验计划。

第一步,准备一块1平方米的黄布,充足的小米,红、绿、蓝、黑四种水彩颜料,2只小鸡(一只红、一只绿)。

第二步,把小米平均分成5份,其中有4份分别染成红、绿、蓝、黑四种颜色,晒干备用。

第三步,把黄色布铺在地上作为小鸡的生活环境,取红、绿、蓝、黑及没变色的小米各10粒,混合均匀后撒在黄布上。

第四步,把2只小鸡(饥饿6小时左右)放到黄布上开始捕食。并记录,当小米被吃近30粒时,同时将小鸡抓走。开始计数每种颜色的米各剩多少,并填入统计表中。

第五步,假设“幸存”的小米,每个可产生3个体色与自己一样的后代,将幸存者和后代充分混合,撒在黄布上,让小鸡再次开始捕食并统计记录。重复做五次。

小鸡捕食记录表

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

小米数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目

黄色

红色

绿色

蓝色

黑色

我们相信实施这个计划,简单易行而且成功率高。如果有哪位同学对这个方案有疑问和建议,请说出来,我们非常愿意回答和考虑你的建议。

生:经过水彩染色的小米给小鸡吃好吗 我给你们组一个建议,把大米、黑米砸碎,和小米大小相仿再来做这个实验。

生:我觉得用食用色素给小米染色比较好。

生:2只小鸡能吃那么多米吗 会不会最后放出来于脆不吃米

ZZ:我们应该准备10只同等健壮的小鸡。实验时,一次用一批捕食者。

EE:汇报方案四;这是我们组的探究计划:实验对象:具备保护色的动物和不具备保护色的动物。

实验材料:电脑、游戏软件。

实验方案:在每个场景每人拥有100发子弹,向屏幕上出现的动物射击。游戏分为三个场景,分别是“绿色家园”“黄色沙漠”“冰雪世界”,场景会随时转换,但动物位置不变。

实验步骤:分别用子弹射击三个场景下的动物,直到100发子弹打完。统计打死的动物与未打死的动物。

记录表

场景 打死的与场景同色的动物 打死的与场景不同色的动物

绿色家园

黄色沙漠

冰雪世界

师:真不错,能在玩中学,比较有创新,不过可不要玩上瘾呢。

FF:汇报力案五;我们的实验材料是黑板、彩色粉笔和黑板擦。咱们教室里的黑板是深绿色的,而且上面有小正方形,我们就利用它们来模拟保护色的形成过程。具体做法是:

1.把黑板当作动物的生存环境,分别用紫、蓝、绿、红、黄、白色六种颜色的粉笔各涂10个小正方形,且分散均匀。

2.学生六人轮流上场,背对黑板,把一转身所看到的第一个图形,用黑板擦擦去。共重复做六次。统计剩下的图形颜色及个数,记入表格中。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

图形颜色 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数日

紫色

蓝色

绿色

红色

黄色

白色

3.让剩下的小正方形每一个产生两个和它一样颜色的后代,在黑板上将它们补充涂上,均匀分散。重复第2步的实验,共做五次。

预计绿色图形剩下的最多,黄色剩下的也比较多。

GG:汇报方案六:我们组的模拟实验选择在广场进行。实验前准备好小麦、大米和黑米三种粮食,再准备一块大的牛皮纸。我们请的捕食者就是生活在广场上的鸽子。实验时,在广场上铺好牛皮纸,把小麦、大米和黑米各100粒掺匀,撒在纸上,请广场的喂鸽人帮助召集鸽子来取食,五分钟后,将鸽子赶走,计数所剩下的粮食的种类和数量。记入表格。

第一代 第二代 第三代 第四代 第五代

开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目 开始数目 幸存数目

小麦

大米

黑米

再让剩下的粮食每一粒产生相同的3个后代,与剩下的粮食混合后,撒在纸上后,再让鸽子来取食,共做五次。

生:“你们能保证每次来吃食物的鸽子一样多吗 ”

GG:不用让鸽子一样多,本来自然界里捕食的动物也不是一成不变的。

课堂小结

师:在肯定同学们的创新设计的基础上,强调指出课后请同学们在进一步完善实验方案的基础上,准备好实验材料,利用课余时间先实施实验,下节课请各小组分组现场汇报实验结果。

PAGE

16