五年级下册科学教案 -1.6 下沉的物体会受到水的浮力吗教科版

文档属性

| 名称 | 五年级下册科学教案 -1.6 下沉的物体会受到水的浮力吗教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

下沉的物体会受到水的浮力吗

一、教学目标

科学概念:

·下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

·下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

·当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。

过程与方法:

·设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

·画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感、态度、价值观:

·体验实验验证的重要意义。

·懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

二、教学重点

1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用弹簧测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

三、教学难点

设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

四、教学准备

每组一个弹簧测力计、一个钩码、一个量筒、三块大小不同的石块、细线、记录表。

五、教学过程

(一)、初步感受下沉物体受到的的浮力 1、谈话: 上节课,我们认识了泡沫塑料块放到水里,它会浮在水面上,是因为泡沫塑料块受到水的浮力。并且通过实验知道泡沫塑料块在水中受到的浮力与它浸入水中的体积有关,浸入水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。 演示:现在老师这儿有一个小石头、一个钩码,把它们放入水中,观察一下,会看到什么现象呢?(小石头、钩码沉下去了)。大家说说看,下沉的这个小石头和钩码它们会受到水的浮力吗?(板书课题:6 下沉的物体会受到水的浮力吗) 2、教师出示一个系有细线的钩码,让每组学生提着钩码感觉一下它的重量,然后把钩码浸人水中再次感觉一下它的重量,比较钩码的重量是否发生了变化。钩码是否受到了水的浮力?

3、手的感觉是不太准的,我们能否设计一个实验来验证自己的推测呢?

4、小组讨论设计验证方法,特别要求把自己的方法用图示画出来。

交流学生的设计计划,汇报结果。

研究的问题:下沉的物体受到了水的浮力吗

实验方法:先用线把小石块和弹簧测力计连起来,在空气中测出小石块的重力,再把小石块放到水中测出重力,比较两次测得的结果。

所需器材:水槽、弹簧测力计、小石块、棉线。

实验结果:通过实验验证,得到下沉的物体确实受到了浮力作用,受到的浮力大小可以这样计算:浮力=重力-弹簧测力计的拉力

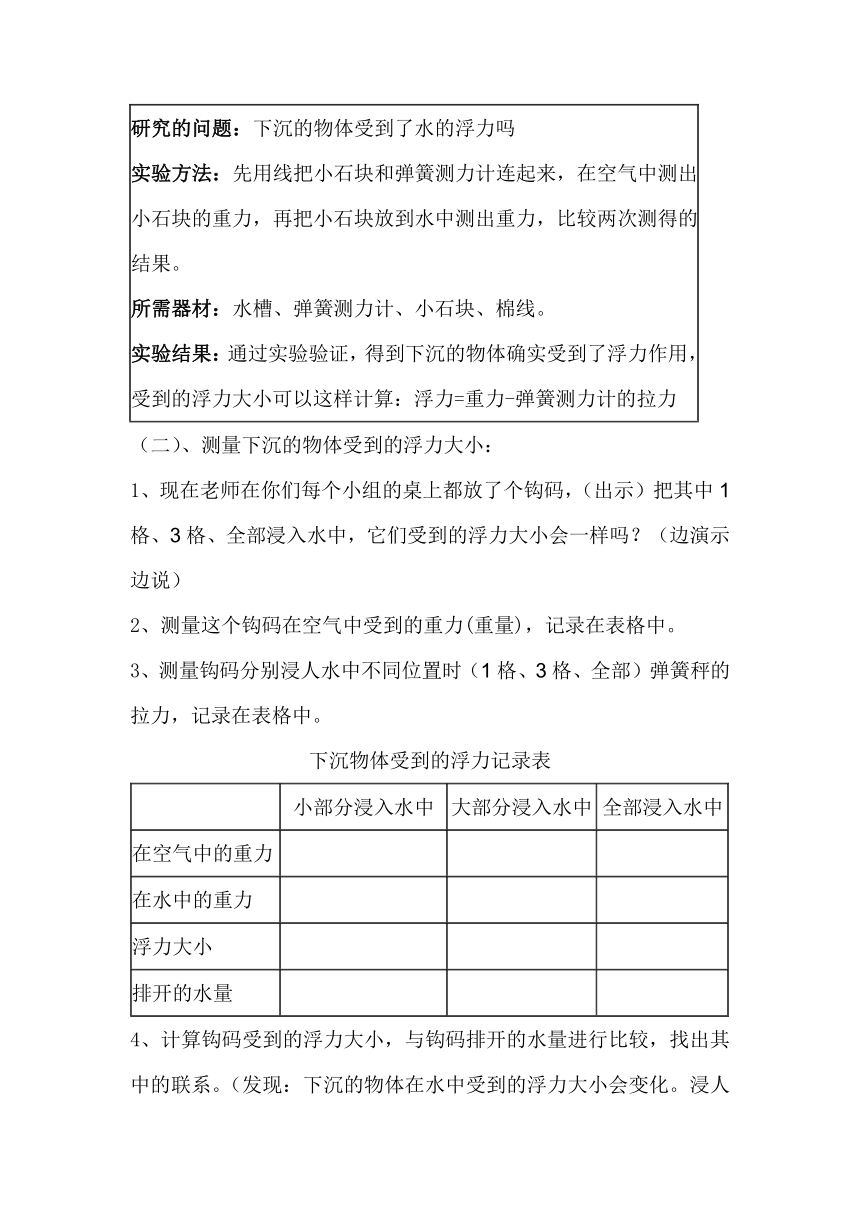

(二)、测量下沉的物体受到的浮力大小:

1、现在老师在你们每个小组的桌上都放了个钩码,(出示)把其中1格、3格、全部浸入水中,它们受到的浮力大小会一样吗?(边演示边说) 2、测量这个钩码在空气中受到的重力(重量),记录在表格中。

3、测量钩码分别浸人水中不同位置时(1格、3格、全部)弹簧秤的拉力,记录在表格中。

下沉物体受到的浮力记录表

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

4、计算钩码受到的浮力大小,与钩码排开的水量进行比较,找出其中的联系。(发现:下沉的物体在水中受到的浮力大小会变化。浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大;浸人水中的体积越小,受到的浮力也越小。)

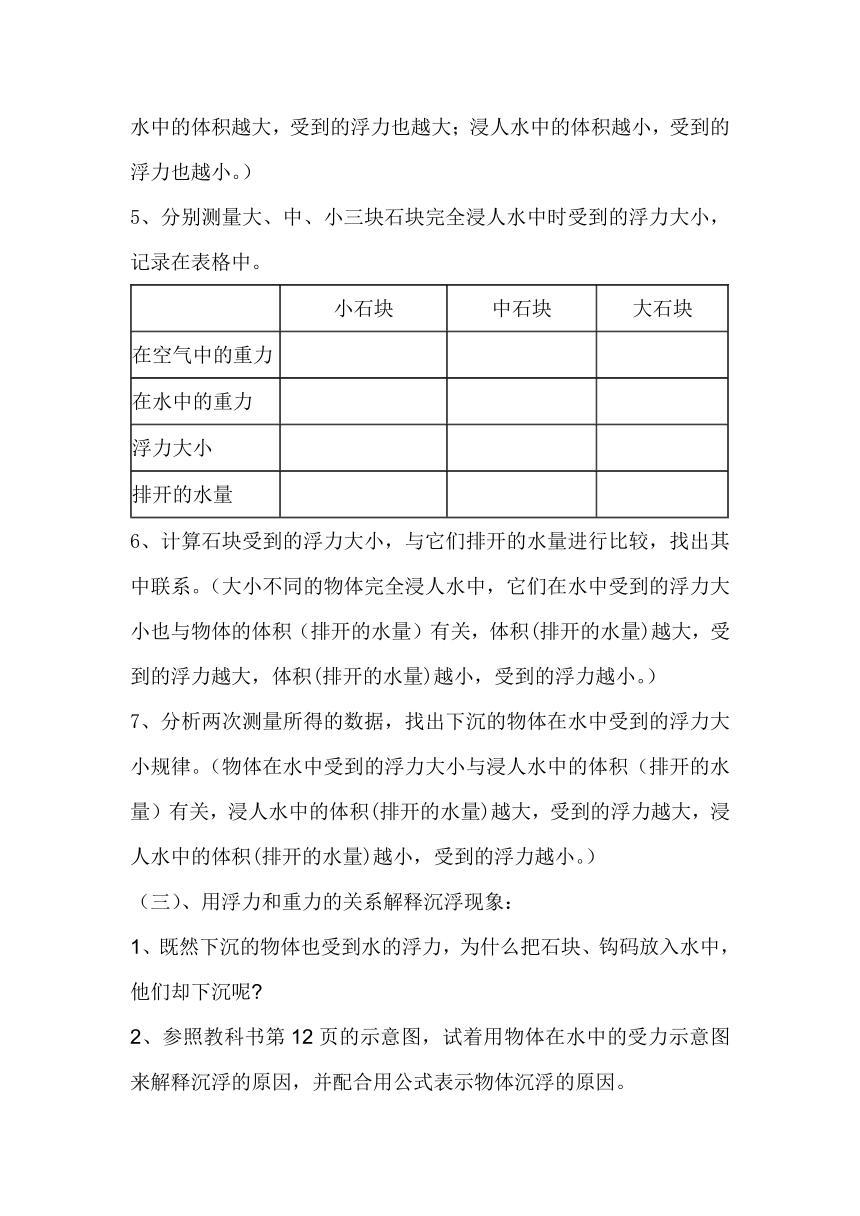

5、分别测量大、中、小三块石块完全浸人水中时受到的浮力大小,记录在表格中。

小石块

中石块

大石块

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

6、计算石块受到的浮力大小,与它们排开的水量进行比较,找出其中联系。(大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受到的浮力大小也与物体的体积(排开的水量)有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

7、分析两次测量所得的数据,找出下沉的物体在水中受到的浮力大小规律。(物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

(三)、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:

1、既然下沉的物体也受到水的浮力,为什么把石块、钩码放入水中,他们却下沉呢?

2、参照教科书第12页的示意图,试着用物体在水中的受力示意图来解释沉浮的原因,并配合用公式表示物体沉浮的原因。

3、小结:重力>浮力,下沉;重力<浮力,上浮。

(四)、总结 教师总结谈话:同学们,刚才我们通过自主操作、自主实验,我

们已经知道:下沉的物体在水中也受到水的浮力。水的浮力在我们的

现实生活中,有着非常广泛的应用。我们要充分运用水的这一特性,

使其为我们的生活做出更大的贡献。

教师布置作业:在新课即将结束的时候,老师要为大家布置一个

作业,请大家课后自己思考:浸没在水中的物体,当它所受到的浮力等于重力时,物体会停在水中什么位置呢?看谁最聪明,能自己找到问题的答案。

板书设计:

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

下沉的物体会受到水的浮力

下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

浮力=重力-弹簧测力计的拉力(浮力=空气中的重力-水中的重力)

浮力<重力,下沉

浮力>重力,上浮

《下沉的物体会受到水的浮力吗》说课稿

香格里拉市建塘小学:赵文光

一、教材分析 本课教学内容是教科版小学五年级《科学》第一单元第6课《下沉的物体会受到水的浮力吗》。本课是在学生认识了沉和浮的现象之后,指导学生学习有关水的浮力的知识;从能力培养来看,属于“实验能力和归纳概括能力”的系列。 二、学情分析 从知识体系和能力体系上看,五年级学生已掌握了一定的科学知识和学习方法,并通过前几年的学习,已具备初步的思维能力和运用所学知识去探索和解决简单的实际问题的能力。 从学生的年龄结构和心理特征来看,五年级的学生大多十岁左右,他们对一切事物都充满好奇心,有较强的求知欲。主动探究问题的意识有所增强,在学习活动中他们能积极地思索,能努力地探索问题的结果。在老师的引导下,他们能发挥学习的积极性和主动性。在实践活动中能充分锻炼和培养自己综合运用科学知识的能力。 三、教学目标 1、学生能通过小组合作,设计实验,寻找下沉物体在水中受到浮力的证据。通过数据分析,归纳当物体浸入水中体积大时,受到的浮力也大,浮力小于重力时,物体就下沉。 2、培养学生学科学、用科学的能力,主要是初步的观察能力、实验能力、归纳概括能力以及逻辑思维能力和想象能力。 3、进一步激发学生学习科学知识、探索科学奥妙的兴趣,进一步树立学好科学的信心。培养学生独立思考、合作学习以及问题探索的意识,启发学生的创新精神。 四、教学重点 1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

五、教学难点

设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

六、 教学思路设计 根据“主导和主体”、“学习与实践”之间的关系以及学生的实际情

况,我将本节课的教学思路确定如下:

1、从教的方面来说,主要采取开放式教学法,具体分为两个部分。

一是通过直观体验,设置问题情景,激发学生学习的兴趣。鼓励学生大胆尝试,人人参与,积极动脑动手,给每个学生都提供锻炼的机会,使学生学有所得。二是通过学生自主探索,在观察、猜想、验证、归纳、概括的学习活动中,得出“下沉的物体在水中都受到水的浮力”这一科学的结论。 2.从学的方面来说,分为两个部分。①充分调动学生学习的积极性,使之成为学习活动的主体。②学生在教师的指导下进行实验,在活动中动脑、动手,运用科学知识和生活经验,去研究问题,探索新知,得出实验的结论。 七、课前准备 教具准备: 包括实验器材和课件等演示性教具。 学具准备: 分组实验材料——每组一个弹簧测力计、一个量杯、三块大小不同的石块、细线、记录表。 教具和学具的使用,以其直观、形象、科学等特性,对学生主动探索新知、灵活掌握所学知识,启迪学生思维的广阔性,以及突破教学重难点都具有十分重要的作用。 八、教学过程

(一)、初步感受下沉物体受到的的浮力 1、谈话: 上节课,我们认识了泡沫塑料块放到水里,它会浮在水面上,是因为泡沫塑料块受到水的浮力。并且通过实验知道泡沫塑料块在水中受到的浮力与它浸入水中的体积有关,浸入水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。 演示:现在老师这儿有一个小石头、一个钩码,把它们放入水中,观察一下,会看到什么现象呢?(小石头、钩码沉下去了)。大家说说看,下沉的这个小石头和钩码它们会受到水的浮力吗?(板书课题:6 下沉的物体会受到水的浮力吗) 2、教师出示一个系有细线的钩码,让每组学生提着钩码感觉一下它的重量,然后把钩码浸人水中再次感觉一下它的重量,比较钩码的重量是否发生了变化。钩码是否受到了水的浮力?

3、手的感觉是不太准的,我们能否设计一个实验来验证自己的推测呢?

4、小组讨论设计验证方法,特别要求把自己的方法用图示画出来。交流学生的设计计划,汇报结果。

研究的问题:下沉的物体受到了水的浮力吗

实验方法:先用线把小石块和弹簧测力计连起来,在空气中测出小石块的重力,再把小石块放到水中测出重力,比较两次测得的结果。

所需器材:水槽、弹簧测力计、小石块、棉线。

实验结果:通过实验验证,得到下沉的物体确实受到了浮力作用,受到的浮力大小可以这样计算:浮力=重力-弹簧测力计的拉力

本部分的设计意图是:利用直观体验,结合教师的谈话,充分激发学生参与活动的兴趣。因为“兴趣是最好的老师”。学生如果有了学习的兴趣,就会产生学习的良好欲望,并能积极主动地投入到学习活动之中,使学生产生学习的自主性和积极性,为参与后面的学习活动作了一定的铺垫。 (二)、测量下沉的物体受到的浮力大小:

1、现在老师在你们每个小组的桌上都放了个钩码,(出示)都把其中1格、3格、全部浸入水中,它们受到的浮力大小会一样吗?(边演示边说) 2、测量这个钩码在空气中受到的重力(重量),记录在表格中。

3、测量钩码分别浸人水中不同位置时(1格、3格、全部)弹簧秤的拉力,记录在表格中。

下沉物体受到的浮力记录表

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

4、计算钩码受到的浮力大小,与钩码排开的水量进行比较,找出其中的联系。(发现:下沉的物体在水中受到的浮力大小会变化。浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大;浸人水中的体积越小,受到的浮力也越小。)

5、分别测量大、中、小三块石块完全浸人水中时受到的浮力大小,记录在表格中。

小石块

中石块

大石块

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

6、计算石块受到的浮力大小,与它们排开的水量进行比较,找出其中联系。(大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受的浮力大小也与物体的体积(排开的水量)有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

7、分析两次测量所得的数据,找出下沉的物体在水中受到的浮力大小规律。(物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

本环节的设计意图是:通过教师指导,学生参加分组实验,自主探索,分析实验数据,得出实验的结论。这符合当代开放式的、学生主动去探索的教学思想。在本部分教学过程中,充分体现了学生主动探究、动手动脑、合作学习的教学意图。

(三)、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:

1、既然下沉的物体也受到水的浮力,为什么把石块、钩码放入水中,他们却下沉呢?

2、参照教科书第12页的示意图,试着用物体在水中的受力示意图来解释沉浮的原因,并配合用公式表示物体沉浮的原因。

3、小结:重力>浮力,下沉;重力<浮力,上浮。

(四)、总结

1、教师总结谈话:同学们,刚才我们通过自主操作、自主实验,我

们已经知道:下沉的物体在水中也受到水的浮力。水的浮力在我们的

现实生活中,有着非常广泛的应用。我们要充分运用水的这一特性,

使其为我们的生活做出更大的贡献。

2、教师布置作业:在新课即将结束的时候,老师要为大家布置一个

作业,请大家课后自己思考:浸没在水中的物体,当它所受到的浮力等于重力时,物体会停在水中什么位置呢?看谁最聪明,能自己找到问题的答案。

本部分的设计意图是:进一步激发学生学好科学、用好科学的信心,使学生能更加投入地参加到平时的科学课的学习活动中去。

板书设计:

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

下沉的物体会受到水的浮力

下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

浮力=重力-弹簧测力计的拉力

浮力<重力,下沉

浮力>重力,上浮

教学反思:这节课我是在复习了泡沫塑料在水中的受力情况后,让学生现场体验比较钩码在空气中和水中的重力是否有变化,引入了本课重点,通过学生自主操作、自主实验,知道下沉的物体会受到水的浮力;并且验证了物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。为了让实验效果更明显,我把实验用的材料钩码改为重量较轻体积较大的特殊钩码。实验设计不忘本节课的探究核心——排开水的体积和重量;在设计实验记录上始终让孩子们测量水的体积和自身重力,以便发现物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关。通过画示意图,更加直观的指导浮力、重力和拉力之间的关系,也让孩子们体会到示意图的益处,对本节课的探究知识有一个深入作用。这节课的最大失误就是学生画示意图时出现的问题,没有及时纠正,两个学生的图示没有作对比,再者就是对学生鼓励性的语言缺失。总体的教学效果还算不错。

一、教学目标

科学概念:

·下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

·下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

·当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。

过程与方法:

·设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

·画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感、态度、价值观:

·体验实验验证的重要意义。

·懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

二、教学重点

1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用弹簧测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

三、教学难点

设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

四、教学准备

每组一个弹簧测力计、一个钩码、一个量筒、三块大小不同的石块、细线、记录表。

五、教学过程

(一)、初步感受下沉物体受到的的浮力 1、谈话: 上节课,我们认识了泡沫塑料块放到水里,它会浮在水面上,是因为泡沫塑料块受到水的浮力。并且通过实验知道泡沫塑料块在水中受到的浮力与它浸入水中的体积有关,浸入水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。 演示:现在老师这儿有一个小石头、一个钩码,把它们放入水中,观察一下,会看到什么现象呢?(小石头、钩码沉下去了)。大家说说看,下沉的这个小石头和钩码它们会受到水的浮力吗?(板书课题:6 下沉的物体会受到水的浮力吗) 2、教师出示一个系有细线的钩码,让每组学生提着钩码感觉一下它的重量,然后把钩码浸人水中再次感觉一下它的重量,比较钩码的重量是否发生了变化。钩码是否受到了水的浮力?

3、手的感觉是不太准的,我们能否设计一个实验来验证自己的推测呢?

4、小组讨论设计验证方法,特别要求把自己的方法用图示画出来。

交流学生的设计计划,汇报结果。

研究的问题:下沉的物体受到了水的浮力吗

实验方法:先用线把小石块和弹簧测力计连起来,在空气中测出小石块的重力,再把小石块放到水中测出重力,比较两次测得的结果。

所需器材:水槽、弹簧测力计、小石块、棉线。

实验结果:通过实验验证,得到下沉的物体确实受到了浮力作用,受到的浮力大小可以这样计算:浮力=重力-弹簧测力计的拉力

(二)、测量下沉的物体受到的浮力大小:

1、现在老师在你们每个小组的桌上都放了个钩码,(出示)把其中1格、3格、全部浸入水中,它们受到的浮力大小会一样吗?(边演示边说) 2、测量这个钩码在空气中受到的重力(重量),记录在表格中。

3、测量钩码分别浸人水中不同位置时(1格、3格、全部)弹簧秤的拉力,记录在表格中。

下沉物体受到的浮力记录表

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

4、计算钩码受到的浮力大小,与钩码排开的水量进行比较,找出其中的联系。(发现:下沉的物体在水中受到的浮力大小会变化。浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大;浸人水中的体积越小,受到的浮力也越小。)

5、分别测量大、中、小三块石块完全浸人水中时受到的浮力大小,记录在表格中。

小石块

中石块

大石块

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

6、计算石块受到的浮力大小,与它们排开的水量进行比较,找出其中联系。(大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受到的浮力大小也与物体的体积(排开的水量)有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

7、分析两次测量所得的数据,找出下沉的物体在水中受到的浮力大小规律。(物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

(三)、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:

1、既然下沉的物体也受到水的浮力,为什么把石块、钩码放入水中,他们却下沉呢?

2、参照教科书第12页的示意图,试着用物体在水中的受力示意图来解释沉浮的原因,并配合用公式表示物体沉浮的原因。

3、小结:重力>浮力,下沉;重力<浮力,上浮。

(四)、总结 教师总结谈话:同学们,刚才我们通过自主操作、自主实验,我

们已经知道:下沉的物体在水中也受到水的浮力。水的浮力在我们的

现实生活中,有着非常广泛的应用。我们要充分运用水的这一特性,

使其为我们的生活做出更大的贡献。

教师布置作业:在新课即将结束的时候,老师要为大家布置一个

作业,请大家课后自己思考:浸没在水中的物体,当它所受到的浮力等于重力时,物体会停在水中什么位置呢?看谁最聪明,能自己找到问题的答案。

板书设计:

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

下沉的物体会受到水的浮力

下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

浮力=重力-弹簧测力计的拉力(浮力=空气中的重力-水中的重力)

浮力<重力,下沉

浮力>重力,上浮

《下沉的物体会受到水的浮力吗》说课稿

香格里拉市建塘小学:赵文光

一、教材分析 本课教学内容是教科版小学五年级《科学》第一单元第6课《下沉的物体会受到水的浮力吗》。本课是在学生认识了沉和浮的现象之后,指导学生学习有关水的浮力的知识;从能力培养来看,属于“实验能力和归纳概括能力”的系列。 二、学情分析 从知识体系和能力体系上看,五年级学生已掌握了一定的科学知识和学习方法,并通过前几年的学习,已具备初步的思维能力和运用所学知识去探索和解决简单的实际问题的能力。 从学生的年龄结构和心理特征来看,五年级的学生大多十岁左右,他们对一切事物都充满好奇心,有较强的求知欲。主动探究问题的意识有所增强,在学习活动中他们能积极地思索,能努力地探索问题的结果。在老师的引导下,他们能发挥学习的积极性和主动性。在实践活动中能充分锻炼和培养自己综合运用科学知识的能力。 三、教学目标 1、学生能通过小组合作,设计实验,寻找下沉物体在水中受到浮力的证据。通过数据分析,归纳当物体浸入水中体积大时,受到的浮力也大,浮力小于重力时,物体就下沉。 2、培养学生学科学、用科学的能力,主要是初步的观察能力、实验能力、归纳概括能力以及逻辑思维能力和想象能力。 3、进一步激发学生学习科学知识、探索科学奥妙的兴趣,进一步树立学好科学的信心。培养学生独立思考、合作学习以及问题探索的意识,启发学生的创新精神。 四、教学重点 1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

五、教学难点

设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧测力计测量下沉物体受到的浮力大小。

六、 教学思路设计 根据“主导和主体”、“学习与实践”之间的关系以及学生的实际情

况,我将本节课的教学思路确定如下:

1、从教的方面来说,主要采取开放式教学法,具体分为两个部分。

一是通过直观体验,设置问题情景,激发学生学习的兴趣。鼓励学生大胆尝试,人人参与,积极动脑动手,给每个学生都提供锻炼的机会,使学生学有所得。二是通过学生自主探索,在观察、猜想、验证、归纳、概括的学习活动中,得出“下沉的物体在水中都受到水的浮力”这一科学的结论。 2.从学的方面来说,分为两个部分。①充分调动学生学习的积极性,使之成为学习活动的主体。②学生在教师的指导下进行实验,在活动中动脑、动手,运用科学知识和生活经验,去研究问题,探索新知,得出实验的结论。 七、课前准备 教具准备: 包括实验器材和课件等演示性教具。 学具准备: 分组实验材料——每组一个弹簧测力计、一个量杯、三块大小不同的石块、细线、记录表。 教具和学具的使用,以其直观、形象、科学等特性,对学生主动探索新知、灵活掌握所学知识,启迪学生思维的广阔性,以及突破教学重难点都具有十分重要的作用。 八、教学过程

(一)、初步感受下沉物体受到的的浮力 1、谈话: 上节课,我们认识了泡沫塑料块放到水里,它会浮在水面上,是因为泡沫塑料块受到水的浮力。并且通过实验知道泡沫塑料块在水中受到的浮力与它浸入水中的体积有关,浸入水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大。 演示:现在老师这儿有一个小石头、一个钩码,把它们放入水中,观察一下,会看到什么现象呢?(小石头、钩码沉下去了)。大家说说看,下沉的这个小石头和钩码它们会受到水的浮力吗?(板书课题:6 下沉的物体会受到水的浮力吗) 2、教师出示一个系有细线的钩码,让每组学生提着钩码感觉一下它的重量,然后把钩码浸人水中再次感觉一下它的重量,比较钩码的重量是否发生了变化。钩码是否受到了水的浮力?

3、手的感觉是不太准的,我们能否设计一个实验来验证自己的推测呢?

4、小组讨论设计验证方法,特别要求把自己的方法用图示画出来。交流学生的设计计划,汇报结果。

研究的问题:下沉的物体受到了水的浮力吗

实验方法:先用线把小石块和弹簧测力计连起来,在空气中测出小石块的重力,再把小石块放到水中测出重力,比较两次测得的结果。

所需器材:水槽、弹簧测力计、小石块、棉线。

实验结果:通过实验验证,得到下沉的物体确实受到了浮力作用,受到的浮力大小可以这样计算:浮力=重力-弹簧测力计的拉力

本部分的设计意图是:利用直观体验,结合教师的谈话,充分激发学生参与活动的兴趣。因为“兴趣是最好的老师”。学生如果有了学习的兴趣,就会产生学习的良好欲望,并能积极主动地投入到学习活动之中,使学生产生学习的自主性和积极性,为参与后面的学习活动作了一定的铺垫。 (二)、测量下沉的物体受到的浮力大小:

1、现在老师在你们每个小组的桌上都放了个钩码,(出示)都把其中1格、3格、全部浸入水中,它们受到的浮力大小会一样吗?(边演示边说) 2、测量这个钩码在空气中受到的重力(重量),记录在表格中。

3、测量钩码分别浸人水中不同位置时(1格、3格、全部)弹簧秤的拉力,记录在表格中。

下沉物体受到的浮力记录表

小部分浸入水中

大部分浸入水中

全部浸入水中

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

4、计算钩码受到的浮力大小,与钩码排开的水量进行比较,找出其中的联系。(发现:下沉的物体在水中受到的浮力大小会变化。浸人水中的体积越大,受到的浮力也越大;浸人水中的体积越小,受到的浮力也越小。)

5、分别测量大、中、小三块石块完全浸人水中时受到的浮力大小,记录在表格中。

小石块

中石块

大石块

在空气中的重力

在水中的重力

浮力大小

排开的水量

6、计算石块受到的浮力大小,与它们排开的水量进行比较,找出其中联系。(大小不同的物体完全浸人水中,它们在水中受的浮力大小也与物体的体积(排开的水量)有关,体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

7、分析两次测量所得的数据,找出下沉的物体在水中受到的浮力大小规律。(物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。)

本环节的设计意图是:通过教师指导,学生参加分组实验,自主探索,分析实验数据,得出实验的结论。这符合当代开放式的、学生主动去探索的教学思想。在本部分教学过程中,充分体现了学生主动探究、动手动脑、合作学习的教学意图。

(三)、用浮力和重力的关系解释沉浮现象:

1、既然下沉的物体也受到水的浮力,为什么把石块、钩码放入水中,他们却下沉呢?

2、参照教科书第12页的示意图,试着用物体在水中的受力示意图来解释沉浮的原因,并配合用公式表示物体沉浮的原因。

3、小结:重力>浮力,下沉;重力<浮力,上浮。

(四)、总结

1、教师总结谈话:同学们,刚才我们通过自主操作、自主实验,我

们已经知道:下沉的物体在水中也受到水的浮力。水的浮力在我们的

现实生活中,有着非常广泛的应用。我们要充分运用水的这一特性,

使其为我们的生活做出更大的贡献。

2、教师布置作业:在新课即将结束的时候,老师要为大家布置一个

作业,请大家课后自己思考:浸没在水中的物体,当它所受到的浮力等于重力时,物体会停在水中什么位置呢?看谁最聪明,能自己找到问题的答案。

本部分的设计意图是:进一步激发学生学好科学、用好科学的信心,使学生能更加投入地参加到平时的科学课的学习活动中去。

板书设计:

6、下沉的物体会受到水的浮力吗

下沉的物体会受到水的浮力

下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

浮力=重力-弹簧测力计的拉力

浮力<重力,下沉

浮力>重力,上浮

教学反思:这节课我是在复习了泡沫塑料在水中的受力情况后,让学生现场体验比较钩码在空气中和水中的重力是否有变化,引入了本课重点,通过学生自主操作、自主实验,知道下沉的物体会受到水的浮力;并且验证了物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关,浸人水中的体积(排开的水量)越大,受到的浮力越大,浸人水中的体积(排开的水量)越小,受到的浮力越小。为了让实验效果更明显,我把实验用的材料钩码改为重量较轻体积较大的特殊钩码。实验设计不忘本节课的探究核心——排开水的体积和重量;在设计实验记录上始终让孩子们测量水的体积和自身重力,以便发现物体在水中受到的浮力大小与浸人水中的体积(排开的水量)有关。通过画示意图,更加直观的指导浮力、重力和拉力之间的关系,也让孩子们体会到示意图的益处,对本节课的探究知识有一个深入作用。这节课的最大失误就是学生画示意图时出现的问题,没有及时纠正,两个学生的图示没有作对比,再者就是对学生鼓励性的语言缺失。总体的教学效果还算不错。

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释