人教版高中化学选修4教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):07【基础】化学平衡移动

文档属性

| 名称 | 人教版高中化学选修4教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):07【基础】化学平衡移动 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 441.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

化学平衡的移动

【学习目标】

1、通过实验探究温度、浓度和压强对化学平衡的影响;

2、能利用相关理论解释外界条件对平衡移动的影响。

【要点梳理】

要点一、化学平衡移动

1.定义。

化学平衡研究的对象是可逆反应,化学平衡是有条件的动态平衡,在一定条件下才能保持平衡状态,当影响化学平衡的条件(浓度、压强、温度)改变时,原平衡就会被破坏,反应混合物里各组分的含量会随之改变,引起v正≠v逆,然后在新条件下重新建立平衡。这种可逆反应中旧化学平衡的破坏、新化学平衡的建立过程叫做化学平衡的移动。

2.原因。

化学平衡移动的原因是反应条件的改变,移动的结果是正、逆反应速率发生变化,平衡混合物中各组分的含量发生相应的变化。

3.标志。

(1)从反应速率来看:如有v正=v逆,到v正≠v逆,再到v正'=v逆',有这样的过程表明化学平衡发生了移动。

(2)从混合物组成来看:各组分的含量从保持一定到条件改变时含量发生变化,最后在新条件下各组分的含量保持新的一定,同样表明化学平衡发生了移动。

4.方向。

平衡移动的方向由v(正)、v(逆)的相对大小来决定:

(1)若外界条件的改变引起v(正)>v(逆),则化学平衡将向正反应方向(或向右)移动。

(2)若外界条件的改变引起v(正)<v(逆),则化学平衡将向逆反应方向(或向左)移动。

(3)若外界条件的改变虽引起v(正)和v(逆)的变化,但v(正)和v(逆)仍保持相等,则称化学平衡不发生移动(或没有被破坏)。

要点诠释:平衡移动过程可表示为:

一定条件下的化学平衡平衡被破坏新条件下的新化学平衡

v(正)=v(逆) v(正)≠v(逆) v'(正)=v'(逆)

各组分的含量保持不变→各组分的含量不断变化→各组分的含量又保持不变

要点二、外界条件对化学平衡的影响

1.浓度对化学平衡的影响。

(1)规律:其他条件不变的情况下,增大反应物的浓度或减小生成物的浓度都可以使化学平衡向着正反应的方向移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使化学平衡向着逆反应的方向移动。

(2)解释:由浓度对化学反应速率的影响可知,增大反应物浓度使v(正)增大,减小生成物浓度使v(逆)减小,这两种变化均导致v(正)>v(逆),因此平衡向正反应方向移动;同理,减小反应物浓度使v(正)减小,增大生成物浓度使v(逆)增大,这两种变化均导致v(正)<v(逆),因此平衡向逆反应方向移动。

要点诠释:也可用平衡常数(Kc)和浓度商(Qc)的相对大小解释。

温度一定时,反应的平衡常数是一个定值。对于一个已达到化学平衡状态的反应,反应物浓度增大或生成物浓度减小时,Qc<Kc平衡状态被破坏,此时,只有增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,平衡向消耗反应物的方向移动,即平衡右移才能使Qc=Kc,使反应达到新的平衡状态;反之,减小反应物浓度或增大生成物浓度,则Qc>Kc,化学平衡向消耗生成物的方向移动,即平衡左移才能使反应达到新的平衡状态。温度一定时,增大反应物的浓度或减小生成物的浓度,都可以使平衡向右移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使平衡向左移动。

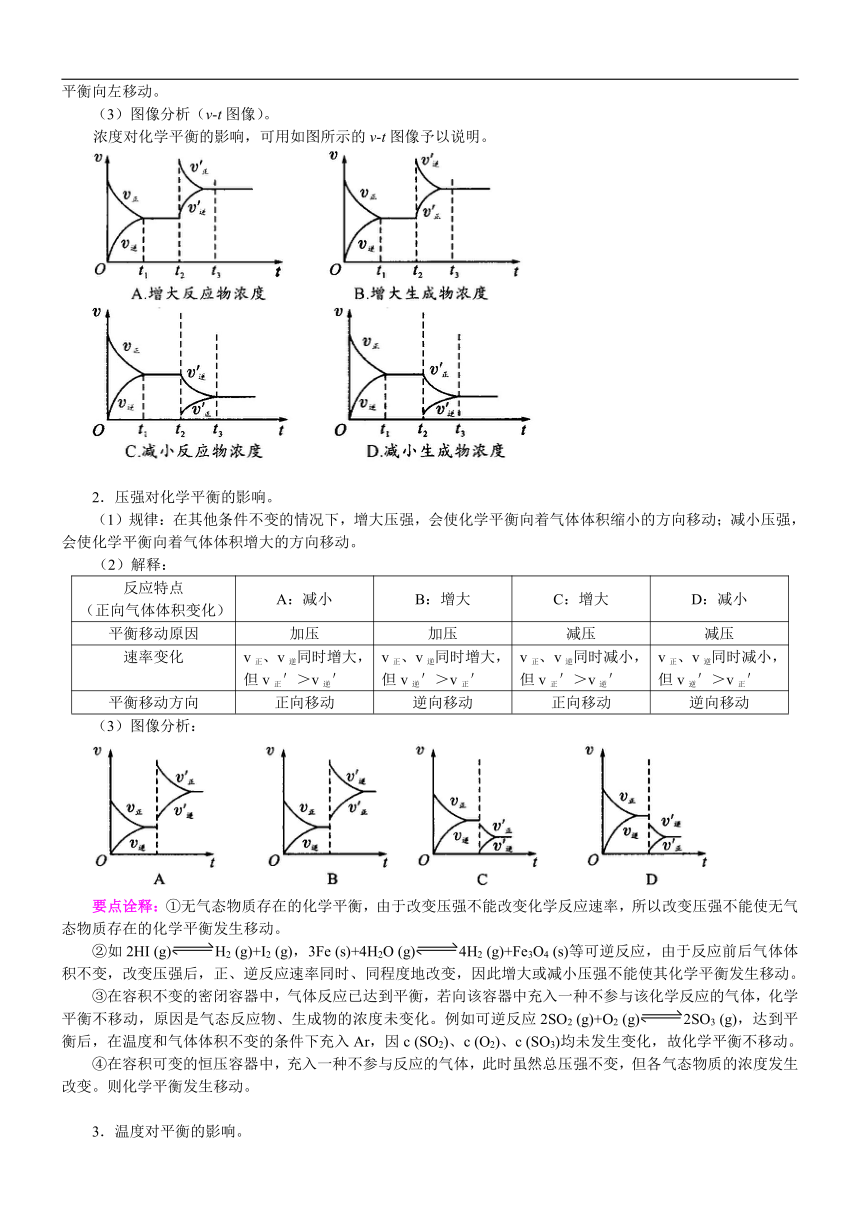

(3)图像分析(v-t图像)。

浓度对化学平衡的影响,可用如图所示的v-t图像予以说明。

2.压强对化学平衡的影响。

(1)规律:在其他条件不变的情况下,增大压强,会使化学平衡向着气体体积缩小的方向移动;减小压强,会使化学平衡向着气体体积增大的方向移动。

(2)解释:

反应特点

(正向气体体积变化)

A:减小

B:增大

C:增大

D:减小

平衡移动原因

加压

加压

减压

减压

速率变化

v正、v逆同时增大,但v正'>v逆'

v正、v逆同时增大,但v逆'>v正'

v正、v逆同时减小,但v正'>v逆'

v正、v逆同时减小,但v逆'>v正'

平衡移动方向

正向移动

逆向移动

正向移动

逆向移动

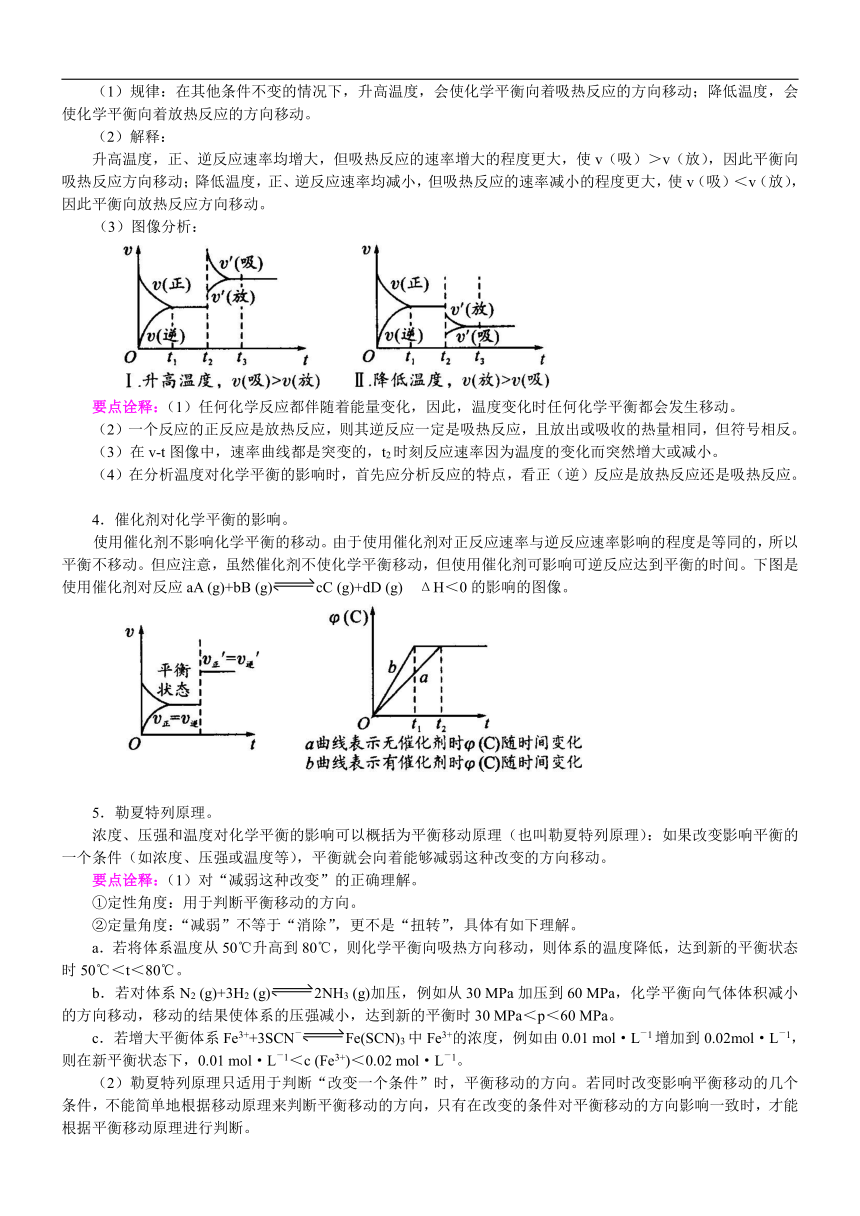

(3)图像分析:

要点诠释:①无气态物质存在的化学平衡,由于改变压强不能改变化学反应速率,所以改变压强不能使无气态物质存在的化学平衡发生移动。

②如2HI (g)H2 (g)+I2 (g),3Fe (s)+4H2O (g)4H2 (g)+Fe3O4 (s)等可逆反应,由于反应前后气体体积不变,改变压强后,正、逆反应速率同时、同程度地改变,因此增大或减小压强不能使其化学平衡发生移动。

③在容积不变的密闭容器中,气体反应已达到平衡,若向该容器中充入一种不参与该化学反应的气体,化学平衡不移动,原因是气态反应物、生成物的浓度未变化。例如可逆反应2SO2 (g)+O2 (g)2SO3 (g),达到平衡后,在温度和气体体积不变的条件下充入Ar,因c (SO2)、c (O2)、c (SO3)均未发生变化,故化学平衡不移动。

④在容积可变的恒压容器中,充入一种不参与反应的气体,此时虽然总压强不变,但各气态物质的浓度发生改变。则化学平衡发生移动。

3.温度对平衡的影响。

(1)规律:在其他条件不变的情况下,升高温度,会使化学平衡向着吸热反应的方向移动;降低温度,会使化学平衡向着放热反应的方向移动。

(2)解释:

升高温度,正、逆反应速率均增大,但吸热反应的速率增大的程度更大,使v(吸)>v(放),因此平衡向吸热反应方向移动;降低温度,正、逆反应速率均减小,但吸热反应的速率减小的程度更大,使v(吸)<v(放),因此平衡向放热反应方向移动。

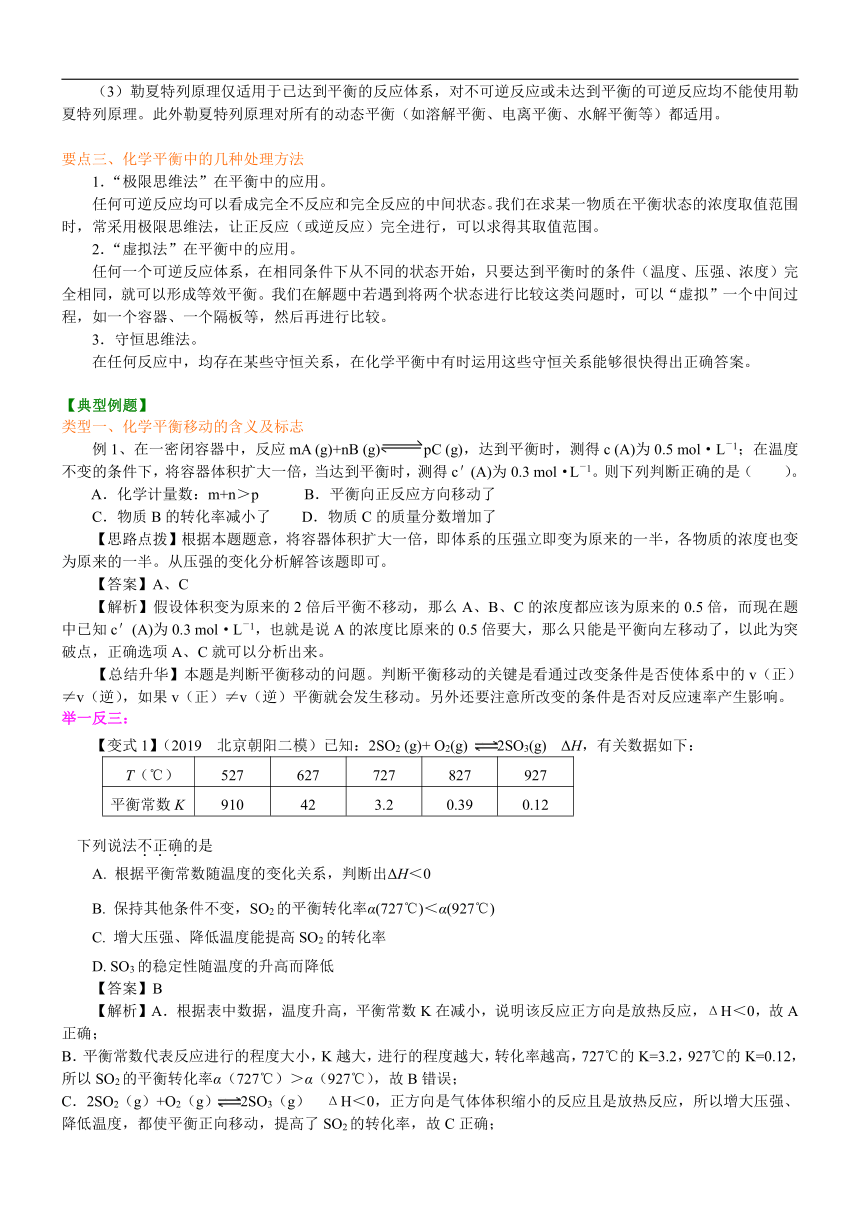

(3)图像分析:

要点诠释:(1)任何化学反应都伴随着能量变化,因此,温度变化时任何化学平衡都会发生移动。

(2)一个反应的正反应是放热反应,则其逆反应一定是吸热反应,且放出或吸收的热量相同,但符号相反。

(3)在v-t图像中,速率曲线都是突变的,t2时刻反应速率因为温度的变化而突然增大或减小。

(4)在分析温度对化学平衡的影响时,首先应分析反应的特点,看正(逆)反应是放热反应还是吸热反应。

4.催化剂对化学平衡的影响。

使用催化剂不影响化学平衡的移动。由于使用催化剂对正反应速率与逆反应速率影响的程度是等同的,所以平衡不移动。但应注意,虽然催化剂不使化学平衡移动,但使用催化剂可影响可逆反应达到平衡的时间。下图是使用催化剂对反应aA (g)+bB (g)cC (g)+dD (g) ΔH<0的影响的图像。

5.勒夏特列原理。

浓度、压强和温度对化学平衡的影响可以概括为平衡移动原理(也叫勒夏特列原理):如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就会向着能够减弱这种改变的方向移动。

要点诠释:(1)对“减弱这种改变”的正确理解。

①定性角度:用于判断平衡移动的方向。

②定量角度:“减弱”不等于“消除”,更不是“扭转”,具体有如下理解。

a.若将体系温度从50℃升高到80℃,则化学平衡向吸热方向移动,则体系的温度降低,达到新的平衡状态时50℃<t<80℃。

b.若对体系N2 (g)+3H2 (g)2NH3 (g)加压,例如从30 MPa加压到60 MPa,化学平衡向气体体积减小的方向移动,移动的结果使体系的压强减小,达到新的平衡时30 MPa<p<60 MPa。

c.若增大平衡体系Fe3++3SCN-Fe(SCN)3中Fe3+的浓度,例如由0.01 mol·L-1增加到0.02mol·L-1,则在新平衡状态下,0.01 mol·L-1<c (Fe3+)<0.02 mol·L-1。

(2)勒夏特列原理只适用于判断“改变一个条件”时,平衡移动的方向。若同时改变影响平衡移动的几个条件,不能简单地根据移动原理来判断平衡移动的方向,只有在改变的条件对平衡移动的方向影响一致时,才能根据平衡移动原理进行判断。

(3)勒夏特列原理仅适用于已达到平衡的反应体系,对不可逆反应或未达到平衡的可逆反应均不能使用勒夏特列原理。此外勒夏特列原理对所有的动态平衡(如溶解平衡、电离平衡、水解平衡等)都适用。

要点三、化学平衡中的几种处理方法

1.“极限思维法”在平衡中的应用。

任何可逆反应均可以看成完全不反应和完全反应的中间状态。我们在求某一物质在平衡状态的浓度取值范围时,常采用极限思维法,让正反应(或逆反应)完全进行,可以求得其取值范围。

2.“虚拟法”在平衡中的应用。

任何一个可逆反应体系,在相同条件下从不同的状态开始,只要达到平衡时的条件(温度、压强、浓度)完全相同,就可以形成等效平衡。我们在解题中若遇到将两个状态进行比较这类问题时,可以“虚拟”一个中间过程,如一个容器、一个隔板等,然后再进行比较。

3.守恒思维法。

在任何反应中,均存在某些守恒关系,在化学平衡中有时运用这些守恒关系能够很快得出正确答案。

【典型例题】

类型一、化学平衡移动的含义及标志

例1、在一密闭容器中,反应mA (g)+nB (g)pC (g),达到平衡时,测得c (A)为0.5 mol·L-1;在温度不变的条件下,将容器体积扩大一倍,当达到平衡时,测得c'(A)为0.3 mol·L-1。则下列判断正确的是( )。

A.化学计量数:m+n>p B.平衡向正反应方向移动了

C.物质B的转化率减小了 D.物质C的质量分数增加了

【思路点拨】根据本题题意,将容器体积扩大一倍,即体系的压强立即变为原来的一半,各物质的浓度也变为原来的一半。从压强的变化分析解答该题即可。

【答案】A、C

【解析】假设体积变为原来的2倍后平衡不移动,那么A、B、C的浓度都应该为原来的0.5倍,而现在题中已知c'(A)为0.3 mol·L-1,也就是说A的浓度比原来的0.5倍要大,那么只能是平衡向左移动了,以此为突破点,正确选项A、C就可以分析出来。

【总结升华】本题是判断平衡移动的问题。判断平衡移动的关键是看通过改变条件是否使体系中的v(正)≠v(逆),如果v(正)≠v(逆)平衡就会发生移动。另外还要注意所改变的条件是否对反应速率产生影响。

举一反三:

【变式1】(2019 北京朝阳二模)已知:2SO2 (g)+ O2(g) 2SO3(g) ΔH,有关数据如下:

T(℃)

527

627

727

827

927

平衡常数K

910

42

3.2

0.39

0.12

下列说法不正确的是

A. 根据平衡常数随温度的变化关系,判断出ΔH<0

B. 保持其他条件不变,SO2的平衡转化率α(727℃)<α(927℃)

C. 增大压强、降低温度能提高SO2的转化率

D. SO3的稳定性随温度的升高而降低

【答案】B

【解析】A.根据表中数据,温度升高,平衡常数K在减小,说明该反应正方向是放热反应,ΔH<0,故A正确;

B.平衡常数代表反应进行的程度大小,K越大,进行的程度越大,转化率越高,727℃的K=3.2,927℃的K=0.12,所以SO2的平衡转化率α(727℃)>α(927℃),故B错误;

C.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) ΔH<0,正方向是气体体积缩小的反应且是放热反应,所以增大压强、降低温度,都使平衡正向移动,提高了SO2的转化率,故C正确;

D.由于能量越低越稳定,当温度升高,从外界获得了能量,稳定性变差,所以SO3的稳定性随温度的升高而降低,故D正确;

故选B。

类型二、外界条件对化学平衡的影响

例2、在恒容密闭容器中通入X并发生反应:2X(g) Y(g),温度T1、T2下X的物质的量浓度c(X)随时间t变化的曲线如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该反应进行到M点放出的热量大于进行到W点放出的热量

B.T2下,在0~t1时间内,v(Y)=mol·L-1·min-1

C.M点的正反应速率v正大于N点的逆反应速率v逆

D.M点时再加入一定量X,平衡后X的转化率减小

【思路点拨】做化学图像题时一定要仔细分析图,分析选项时紧密结合图中的信息。

【答案】C

【解析】根据图象可知W点消耗的X的物质的量比M点消耗的X的物质的量大,因此反应进行到W点放热多些,A错误;0~t1时间内X的浓度减小了(a-b)mol·L-1,则Y浓度增加0.5(a-b)mol·L-1,因此v(Y)=0.5(a-b)/t1mol·L-1·min-1,B错误;根据先拐先平知T1>T2,M点的反应速率大于W点的反应速率,N点没有达到平衡,此时反应正向进行程度大,即N点的正反应速率大于逆反应速率,因此M点的正反应速率大于N点的逆反应速率,C正确;M点时,再加入一定量的X,则相当于增大压强,平衡正向移动,X的转化率增大,D错误。

【总结升华】解化学平衡图像题的技巧:

(1)弄清横坐标和纵坐标的意义。

(2)弄清图像上点的意义,特别是一些特殊点(如与坐标轴的交点、转折点、几条曲线的交叉点)的意义。

(3)弄清图像所示的增、减性。

(4)弄清图像斜率的大小。

举一反三:

【变式1】(2019 龙岩模拟)利用下列反应可以将粗镍转化为纯度达99.9%的高纯镍。

反应一:

Ni(粗,s)+4CO(g) Ni(CO)4(g) ΔH<0

反应二:

Ni(CO)4(g) Ni(纯,s)+4CO(g) ΔH>0

下列说法错误的是( )

A.对于反应一,适当增大压强,有利于Ni(CO)4的生成

B.提纯过程中,CO气体可循环使用

C.升高温度,反应一的反应速率减小,反应二的反应速率增大

D.对于反应二,在180~200℃,温度越高,Ni(CO)4(g)的转化率越高

【答案】C

【解析】反应一的正反应是体积减小的反应,增大压强,平衡右移,有利于Ni(CO)4的生成,A正确;反应一以CO为原料,反应二产生CO,故其可以循环使用,B正确;升高温度,反应一和反应二的反应速率都增大,C不正确;反应二的正反应是吸热反应,在180~200℃,温度越高,反应进行程度越大,Ni(CO)4(g)的转化率越高,D正确。

类型三、“惰性气体”对化学平衡移动的影响

例3、已知反应mX (g)+nY (g)qZ (g)的ΔH<0,m+n>q,在恒容密闭容器中反应达到平衡时,下列说法正确的是( )。

A.通入稀有气体使压强增大,平衡将正向移动

B.X的正反应速率是Y的逆反应速率的m/n倍

C.降低温度,混合气体的平均相对分子质量变小

D.增加X的物质的量,Y的转化率减小

【思路点拨】对于“惰性气体”能否改变平衡的移动问题,关键是看惰性气体的加入是否改变了原平衡体系的压强、浓度。

【答案】B

【解析】恒容密闭容器中通入稀有气体,X、Y、Z浓度均不变,平衡不移动,A错误。达到平衡时正、逆反应速率相等,v (X,正)=v (X,逆)、v (Y,正)=v (Y,逆);由“速率数值之比等于物质化学计量数之比”得,B正确。降低温度,平衡正向移动,气体物质的量减小,而气体总质量不变,根据,则混合气体的平均相对分子质量变大,C错误。增加X的物质的量,平衡正向移动,Y的转化率增大,D错误。

【总结升华】对于“惰性气体”能否改变平衡的移动问题,如果仅是加入而没有原体系的压强及浓度,则原平衡不移动。另外,如果反应前后气体分子数相同,即便加入惰性气体,改变了原平衡体系的浓度、压强,平衡仍然不移动。只有对于反应前后气体分子数不同,加入惰性气体后引起原平衡体系浓度、压强发生变化的情况,才考虑平衡移动问题。

举一反三:

【变式1】一定条件下,向一带活塞的密闭容器中充入2 mol SO2和1 mol O2,发生下列反应:2SO2 (g)+O2 (g) 2SO3 (g),达到平衡后改变下述条件,SO3气体平衡浓度不改变的是( )。

A.保持温度和容器体积不变,充入1 mol SO3(g)

B.保持温度和容器内压强不变,充入1 mol SO3(g)

C.保持温度和容器内压强不变,充入1 mol O2(g)

D.保持温度和容器内压强不变,充入l mol Ar(g)

【答案】B

类型四、过程假设法(虚拟法)的使用

例4、一定温度下,在一固定容积的密闭容器中发生反应:2NO2 (g)N2O4 (g),达到平衡时,再向容器内通入一定量的NO2,重新达到平衡后,与第一次平衡相比,NO2的体积分数( )。

A.不变 B.增大 C.减小 D.无法判断

【思路点拨】解答本题时,首先分析题干中的两种情况,然后引入一种介于两者之间的中间状况,以便更好的理解、分析。

【答案】C

【解析】可以假设原来在容积为1 L的容器中通入了1 mol NO2,达到平衡后(NO2)=a,然后又通入了l mol NO2,具体过程假设如下:

【总结升华】解决此类题目的关键,就是引入恰当的中间状况或者过渡步骤,使问题变得更简单。只有通过多练习,才能迅速有效的理清头绪,找出解决此类问题的有效辅助方法。

举一反三:

【变式1】完全相同的两个密闭容器A、B,已知A中装有SO2和O2各l g,B中装有SO2和O2各2 g。在同温下反应达到平衡,A中SO2转化率为a%,B中SO2转化率为b%,则A、B两个容器中SO2的转化率关系为( )。

A.a%>b% B.a%<b% C.a%=b% D.无法确定

【答案】B

【解析】该反应的化学方程式为2SO2 (g)+O2 (g)2SO3 (g),将其变化过程假设如下:设容器A为1 L,在其中充入SO2和O2各l g,另假设有一个容积可变的容器B体积为2 L,在B中充入SO2和O2各2 g,在相同温度下达到平衡时,A和B容器中SO2的转化率均为a%,然后将B容器压缩为1 L,则容器内压强增大,平衡向生成SO3的方向移动,则SO2的转化率增大,所以a%<b%。

【巩固练习】

一、选择题

1.确认能发生化学平衡移动的是( )。

A.化学反应速率发生了改变

B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强

C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变

D.可逆反应达到平衡后,使用催化剂

2.在一定条件下,下列可逆反应达到化学平衡H2 (g)+I2 (g)2HI (g) ΔH>0,要使混合气体的紫色加深,可以采取的方法是( )。

A.降温、减压 B.降温、加压 C.升温、加压 D.升温、减压

3.对于可逆反应mA (g)+nBpC (g)+qD(其中A和C都是无色气体),当达到平衡时,下列叙述正确的是( )。

A.增大压强,平衡不移动,说明(rn+n)一定等于(p+q)

B.升高温度,A的转化率减小,说明正反应是吸热反应

C.若增加B的量,平衡体系颜色加深,说明B必是气体物质

D.若B是气体,增加A的量,A、B转化率都一定增大

4.(2019 重庆高考)羰基硫(COS)可作为一种粮食熏蒸剂,能防止某些昆虫、线虫和真菌的危害。在恒容密闭容器中,将CO和H2S混合加热并达到下列平衡: CO(g)+H2S(g)COS(g)+H2(g) K=0.1

反应前CO物质的量为10mol,平衡后CO物质的量为8mol。下列说法正确的是( )

A.升高温度,H2S浓度增加,表明该反应是吸热反应

B.通入CO后,正反应速率逐渐增大

C.反应前H2S物质的量为7mol

D.CO的平衡转化率为80%

5.(2019 河北衡水中学调研)向某恒容密闭容器中充入一定量CO2和H2,发生反应:CO2 (g)+H2 (g)HCOOH (g),测得平衡体系中CO2的百分含量(CO2%)与反应温度变化的关系如图所示。

下列物理量中a点大于b点的是( )

①正反应速率 ②逆反应速率 ③HCOOH (g)的浓度 ④对应温度时的平衡常数

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.在某温度下,反应:ClF (g)+F2 (g)ClF3 (g) ΔH=-268 kJ·mol-1在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是( )。

A.温度不变,缩小体积,ClF的转化率增大

B.温度不变,增大体积,ClF3的产率提高

C.升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动

D.降低温度,体积不变,F2的转化率降低

7.(2019 上海高考)对于合成氨反应,达到平衡后,以下分析正确的是( )。

A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大

B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大

C.减小反应物浓度,对逆反应的反应速率影响更大

D.加入催化剂,对逆反应的反应速率影响更大

8.在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表,建立平衡需要的时间为20 s,则下列说法不正确的是( )。

物质

X

Y

Z

初始浓度/(mol·L-1)

0.2

0.1

0.1

平衡浓度/(mol·L-1)

0.05

0.05

0.2

A.反应可表示为3X+Y2Z

B.建立平衡过程中,用Z表示的反应速率为v (Z)=0.005 mol·L-1·s-1

C.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大

D.若初始浓度:X为0.2 mol·L-1,Y为0.2 mol·L-1,Z为0.8mol·L-1,则平衡向右移动

9.下列反应在密闭容器中进行,达到平衡,缩小体积或升高温度,混合气体的平均摩尔质量都增大的是( )。

A.CO+NO2CO2+NO(正反应为放热反应)

B.N2+3H22NH3(正反应为放热反应)

C.3O22O3(正反应为吸热反应)

D.PCl5 (g)PCl3 (g)+Cl2 (g)(正反应为吸热反应)

10.一定温度下,反应2SO2+O22SO3,达到平衡时,n (SO2)∶n (O2)∶n (SO3)=2∶3∶4。缩小体积,反应再次达到平衡时,n (O2)=0.8 mol,n (SO3)=1.4 mol,此时SO2的物质的量应是( )。

A.0.4 mol B.0.6 mol C.0.8 mol D.1.2 mol

11.已知反应:

PCl5 (g)PCl3 (g)+Cl2 (g) ①

2 HI (g)H2 (g)+I2 (g) ②

2NO2 (g)N2O4 (g) ③

在一定条件下,达到化学平衡时,反应物的转化率均是a%。若保持各反应的温度和容器的体积都不改变,分别再加入一定量的各自的反应物,则转化率( )。

A.均不变 B.均增大

C.①增大,②不变,③减少 D.①减少,②不变,③增大

二、填空题

1.将等物质的量的A、B、C、D四种物质混合,发生如下反应:aA+bBcC (s)+dD,当反应进行一段时间后,测得A减少了n mol,B减少了 rnol,C增加了 mol,D增加了n mol,此时达到平衡。

(1)该化学方程式中,各物质的系数分别为:a=________,b=________,c=________,d=________。

(2)若改变压强,反应速率发生变化,但平衡不移动,该反应中各物质的聚集状态为A:________,B:________,D:________。

(3)若只升高温度,反应一段时间后,测得四种物质的物质的量又相等,则正反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。

2.(2019 北京高考)氢能是一种极具发展潜力的清洁能源。以太阳能为热源,热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法。其反应过程如下图所示:

(1)反应Ⅰ的化学方程式是 。

(2)反应Ⅰ得到的产物用I2进行分离。该产物的溶液在过量I2的存在下会分成两层——含低浓度I2的H2SO4层和高浓度的I2的HI层。

①根据上述事实,下列说法正确的是 (选填序号)。

a.两层溶液的密度存在差异

b.加I2前,H2SO4溶液和HI溶液不互溶

c.I2在HI溶液中比在H2SO4溶液中易溶

②辨别两层溶液的方法是 。

③经检测,H2SO4层中c(H+):c(SO42-)=2.06:1。其比值大于2的原因是 。

(3)反应Ⅱ:2H2SO4(l)=2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g) △H=+550kJ/mol

它由两步反应组成:i.H2SO4(l)=SO3(g) +H2O(g) △H=+177kJ/mol

ii.SO3(g)分解。

L(L1、L2),X可分别代表压强或温度。下图表示L一定时,ii中SO3(g)的平衡转化率随X的变化关系。

①X代表的物理量是 。

②判断L1、L2的大小关系,并简述理由: 。

3.一定温度下,在一定容积的密闭容器中发生如下可逆反应:

2A (g)+B (g)2C (g)

在反应过程中,C的物质的量n (C)随时间的变化关系如图所示(从t1时间开始对反应体系升高温度)。试回答下列问题:

(1)p点时,反应的v(正)________(填“>”“<”或“=”)v(逆)。

(2)此反应的正反应为________(填“放”或“吸”)热反应.

(3)a、b两点的正反应速率:v (a)________(填“>”“<”“=”)v (b)。

4.(2019 新课标II高考)丙烯腈(CH2=CHCN)是一种重要的化工原料,工业上可用“丙烯氨氧化法”生产,主要副产物有丙烯醛(CH2=CHCHO)和乙腈CH3CN等,回答下列问题:

(1)以丙烯、氨、氧气为原料,在催化剂存在下生成丙烯腈(C3H3N)和副产物丙烯醛(C3H4O)的热化学方程式如下:

①C3H6(g)+NH3(g)+ 3/2O2(g)=C3H3N(g)+3H2O(g) △H=-515kJ/mol

①C3H6(g)+ O2(g)=C3H4O(g)+H2O(g) △H=-353kJ/mol

两个反应在热力学上趋势均很大,其原因是 ;有利于提高丙烯腈平衡产率的反应条件是 ;提高丙烯腈反应选择性的关键因素是 。

(2)图(a)为丙烯腈产率与反应温度的关系曲线,最高产率对应温度为460℃.低于460℃时,丙烯腈的产率 (填“是”或者“不是”)对应温度下的平衡产率,判断理由是 ;高于460℃时,丙烯腈产率降低的可能原因是 (双选,填标号)

A.催化剂活性降低 B.平衡常数变大 C.副反应增多 D.反应活化能增大

(3)丙烯腈和丙烯醛的产率与n(氨)/n(丙烯)的关系如图(b)所示。由图可知,最佳n(氨)/n(丙烯)约为 ,理由是 。进料氨、空气、丙烯的理论体积约为

【参考答案】

一、选择题

1.C

【解析】对反应前后气体体积不变的可逆反应,若达到平衡,改变压强,正、逆反应速率和各组分的浓度都会改变,但平衡不移动(等效平衡),故A、B仍为平衡状态;而对气体体积改变的反应,平衡发生移动。催化荆可等倍数改变正、逆反应速率。平衡也不移动。C项是各组分的浓度发生了不同程度的改变,不是同倍改变。故A、B、D不能确认为是平衡发生移动的标志。

2.B

【解析】混合气体的紫色加深,说明I2的浓度增大。降温,平衡向着生成H2、I2的方向移动,增大压强是通过缩小体积实现的,平衡不移动,但c (I2)增大:

3.C

【解析】A项是错误的,压强改变平衡不移动只能说明反应前后气体分子数没有发生变化而反应物B和生成物D不一定都是气体,所以这个关系式不正确。对于B项,根据平衡移动原理,升高温度,平衡左移只能说明正反应是放热反应。对于D项,若增加A的量,A的转化率减小而不是增大。所以C项是正确的。

4.C

【解析】A. 升高温度,H2S浓度增加,表明平衡逆向移动,则该反应是放热反应,故A错误;

B.通入CO后,正反应速率瞬间增大,随着反应的进行又逐渐减小,故B错误;

设该容器的体积为V,根据K=0.1,列关系式得 (2×2)/[8×(n-2)]=0.1,解得n=7,故C正确;

D.根据上述数据CO的平衡转化率为2/10×100%=20%,故D错误;

故选C。

5.D

【解析】a→b,温度升高,正、逆反应速率均增大,故①、②均错误;由图示可知,a→b,温度升高,CO2%的百分含量增大,说明平衡逆向移动,HCOOH (g)的浓度减小,平衡常数减小,故HCOOH (g)的浓度:a>b,对应温度时的平衡常数:a>b,③、④正确。

6.A

【解析】可逆反应:ClF (g)+F2(g)ClF3(g)正反应是气体体积缩小的反应,因此缩小体积,ClF的转化率增大。

7.B

【解析】A.合成氨反应的正反应是放热反应,升高温度,正反应、逆反应的反应速率都增大,但是温度对吸热反应的速率影响更大,所以对该反应来说,对逆速率影响更大,错误。B.合成氨的正反应是气体体积减小的反应,增大压强,对正反应的反应速率影响更大,正反应速率大于逆反应速率,所以平衡正向移动,正确。C.减小反应物浓度,使正反应的速率减小,由于生成物的浓度没有变化,所以逆反应速率不变,逆反应速率大于正反应速率,所以化学平衡逆向移动,错误。D.加入催化剂,使正反应、逆反应速率改变的倍数相同,正反应、逆反应速率相同,化学平衡不发生移动,错误。

8.C

【解析】浓度减小的是X、Y,增加的是Z,X、Y、Z的浓度变化之比为:0.15∶0.05∶0.1=3∶1∶2,该反应方程式为:3X+Y2Z,A项正确;反应速率v (Z)=0.1 mol·L-1/20 s=0.005 mol·L-1·s-1,B项正确;平衡常数只与温度有关,增大压强,平衡向气体体积减小的方向(即生成Z的方向)移动,但平衡常数不变,C项不正确;因,故当初始浓度:X为0.2 mol·L-1,Y为0.2mol·L-1,Z为0.8 mol·L-1时,平衡向右移动,D项正确。

9.C

【解析】,使增大应使气体总质量增大或使气体总物质的量变小。C中缩小体积即增大压强、升温均使平衡向正反应方向移动。使气体总物质的量减小,使增大。

10.A

【解析】设原平衡体系中SO2、O2、SO3的物质的量分别为2x mol,3x mol和4x mol,缩小体积平衡向右移动,设O2的转化量为m mol,则:

由题中已知的量可列出:,故。

当再次达到平衡时,n (SO2)=2x-2m=2×0.3 mol-2×0.1 mol=0.4 mol,答案为A项。

11.D

【解析】使后加入的各物质分别发生反应达到平衡,则各自的转化率分别为a%,然后在保持体积不变的条件下,将后加入物质充入容器,则压强增大,①左移,②不移动,③右移,则转化率①减少,②不变,③增大。

二、填空题

1.(1)2 1 3 2 (2)气体 固体或液体 气体 (3)放热

【解析】(1)各物质的物质的量的变化值与化学计量数成正比,可知四种物质化学计量数之比等于:。

(2)改变压强,反应速率改变.说明有气体参与反应,但平衡不移动.说明左右气体分子数相等,而C为固体,说明D为气体,A为气体,B为液体或固体。

(3)由于原来四组分物质的量相等.反应进行一段时间后,达到平衡,则A、B物质的量减少,C、D物质的量增加,升温要使四组分物质的量相等.必使反应逆向进行,所以正反应为放热反应。

2.(1)SO2?+?2H2O?+?I2?=?H2SO4?+?2HI?

(2)①a、c?

②观察颜色,颜色深的是HI层,颜色浅的是硫酸层

③硫酸层中含有少量HI

(3)①压强?

②L2>L1?? 2SO3(g)?2SO2(g)+O2(g)△H=+196kJ/mol,压强一定时,温度升高,平衡转化率增大

【解析】(1)SO2+X2+2H2O==2HX+H2SO4

(2)①由于分层,则存在密度差别;由于I2的浓度存在差异,可知其中两相中溶解度有差异。

②由于两相溶质I2有颜色,可以直接通过I2的颜色深浅来做判断。

③溶液中c (H+)比预期要大,需考虑H+的额外来源,包括I2与水反应和溶解少量HI,由于I2含量较低,而硫酸的存在也会抑制I2与水的作用,所以可认为是HI的作用。

(3)根据题目中所给的两个吸热反应的热效应,我们可以通过盖斯定律计算得出,2SO3 (g)2SO2 (g)+O2 (g) ΔH=+196 kJ·mol-1反应为吸热反应。考虑到温度升高使吸热反应正移,压强增大使该反应逆移,可以轻松判断,X为压强,L为温度。当我们确定一个压强,来单独讨论温度影响时,可以判断,L2>L1。

3.(1)= (2)放 (3)<

【解析】从O到p点反应正向进行,p点时达到平衡,从q→b升高温度,n (C)减小,即平衡逆向移动,则正反应为放热反应,而a、b两点,b点温度高,反应速率大。

4.(1)因为生产产物丙烯晴和丙烯醛均有较稳定的三键和双键,能量低,故热力学趋势大;

低温、低压有利于提高丙烯腈的平衡产率;控制反应物的用量

(2)不是;反应刚开始进行,主要向正方向进行,尚未达到平衡状态; AC

(3)1:1; 此时产物主要是丙烯腈,副产物几乎没有; 2:15:2

【解析】(1)因为生成的产物丙烯晴和丙烯醛均有较稳定的三键和双键,能量低,所以热力学趋势大;该反应为气体体积增大的放热反应,所以低温、低压有利于提高丙烯腈的平衡产率;由图b可知,提高丙烯腈反应选择性的关键因素是控制反应物的用量。

(2)因为反应刚开始进行,尚未达到平衡状态,460℃以前是建立平衡的过程,所以低于460℃时,丙烯腈的产率不是对应温度下的平衡产率;高于460℃时,丙烯腈产率降低,A项,催化剂在一定温度范围内活性较高,若温度过高,活性降低,正确;B项,平衡常数的大小不影响产率,错误;C项,根据题意,副产物有丙烯醛,副反应增多导致产率下降,正确;D项,反应活化能的大小不影响平衡,错误;答案选AC。

(3)n(氨)/n(丙烯的最佳比约为1:1;根据化学反应C3H6(g)+NH3(g)+ 3/2O2(g)=C3H3N(g)+3H2O(g),氨气、氧气、丙烯按2:3:2的体积比加入反应达到最佳状态,而空气中氧气约占20%,所以进料氨、空气、丙烯的理论体积约为2:15:2。

【学习目标】

1、通过实验探究温度、浓度和压强对化学平衡的影响;

2、能利用相关理论解释外界条件对平衡移动的影响。

【要点梳理】

要点一、化学平衡移动

1.定义。

化学平衡研究的对象是可逆反应,化学平衡是有条件的动态平衡,在一定条件下才能保持平衡状态,当影响化学平衡的条件(浓度、压强、温度)改变时,原平衡就会被破坏,反应混合物里各组分的含量会随之改变,引起v正≠v逆,然后在新条件下重新建立平衡。这种可逆反应中旧化学平衡的破坏、新化学平衡的建立过程叫做化学平衡的移动。

2.原因。

化学平衡移动的原因是反应条件的改变,移动的结果是正、逆反应速率发生变化,平衡混合物中各组分的含量发生相应的变化。

3.标志。

(1)从反应速率来看:如有v正=v逆,到v正≠v逆,再到v正'=v逆',有这样的过程表明化学平衡发生了移动。

(2)从混合物组成来看:各组分的含量从保持一定到条件改变时含量发生变化,最后在新条件下各组分的含量保持新的一定,同样表明化学平衡发生了移动。

4.方向。

平衡移动的方向由v(正)、v(逆)的相对大小来决定:

(1)若外界条件的改变引起v(正)>v(逆),则化学平衡将向正反应方向(或向右)移动。

(2)若外界条件的改变引起v(正)<v(逆),则化学平衡将向逆反应方向(或向左)移动。

(3)若外界条件的改变虽引起v(正)和v(逆)的变化,但v(正)和v(逆)仍保持相等,则称化学平衡不发生移动(或没有被破坏)。

要点诠释:平衡移动过程可表示为:

一定条件下的化学平衡平衡被破坏新条件下的新化学平衡

v(正)=v(逆) v(正)≠v(逆) v'(正)=v'(逆)

各组分的含量保持不变→各组分的含量不断变化→各组分的含量又保持不变

要点二、外界条件对化学平衡的影响

1.浓度对化学平衡的影响。

(1)规律:其他条件不变的情况下,增大反应物的浓度或减小生成物的浓度都可以使化学平衡向着正反应的方向移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使化学平衡向着逆反应的方向移动。

(2)解释:由浓度对化学反应速率的影响可知,增大反应物浓度使v(正)增大,减小生成物浓度使v(逆)减小,这两种变化均导致v(正)>v(逆),因此平衡向正反应方向移动;同理,减小反应物浓度使v(正)减小,增大生成物浓度使v(逆)增大,这两种变化均导致v(正)<v(逆),因此平衡向逆反应方向移动。

要点诠释:也可用平衡常数(Kc)和浓度商(Qc)的相对大小解释。

温度一定时,反应的平衡常数是一个定值。对于一个已达到化学平衡状态的反应,反应物浓度增大或生成物浓度减小时,Qc<Kc平衡状态被破坏,此时,只有增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,平衡向消耗反应物的方向移动,即平衡右移才能使Qc=Kc,使反应达到新的平衡状态;反之,减小反应物浓度或增大生成物浓度,则Qc>Kc,化学平衡向消耗生成物的方向移动,即平衡左移才能使反应达到新的平衡状态。温度一定时,增大反应物的浓度或减小生成物的浓度,都可以使平衡向右移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使平衡向左移动。

(3)图像分析(v-t图像)。

浓度对化学平衡的影响,可用如图所示的v-t图像予以说明。

2.压强对化学平衡的影响。

(1)规律:在其他条件不变的情况下,增大压强,会使化学平衡向着气体体积缩小的方向移动;减小压强,会使化学平衡向着气体体积增大的方向移动。

(2)解释:

反应特点

(正向气体体积变化)

A:减小

B:增大

C:增大

D:减小

平衡移动原因

加压

加压

减压

减压

速率变化

v正、v逆同时增大,但v正'>v逆'

v正、v逆同时增大,但v逆'>v正'

v正、v逆同时减小,但v正'>v逆'

v正、v逆同时减小,但v逆'>v正'

平衡移动方向

正向移动

逆向移动

正向移动

逆向移动

(3)图像分析:

要点诠释:①无气态物质存在的化学平衡,由于改变压强不能改变化学反应速率,所以改变压强不能使无气态物质存在的化学平衡发生移动。

②如2HI (g)H2 (g)+I2 (g),3Fe (s)+4H2O (g)4H2 (g)+Fe3O4 (s)等可逆反应,由于反应前后气体体积不变,改变压强后,正、逆反应速率同时、同程度地改变,因此增大或减小压强不能使其化学平衡发生移动。

③在容积不变的密闭容器中,气体反应已达到平衡,若向该容器中充入一种不参与该化学反应的气体,化学平衡不移动,原因是气态反应物、生成物的浓度未变化。例如可逆反应2SO2 (g)+O2 (g)2SO3 (g),达到平衡后,在温度和气体体积不变的条件下充入Ar,因c (SO2)、c (O2)、c (SO3)均未发生变化,故化学平衡不移动。

④在容积可变的恒压容器中,充入一种不参与反应的气体,此时虽然总压强不变,但各气态物质的浓度发生改变。则化学平衡发生移动。

3.温度对平衡的影响。

(1)规律:在其他条件不变的情况下,升高温度,会使化学平衡向着吸热反应的方向移动;降低温度,会使化学平衡向着放热反应的方向移动。

(2)解释:

升高温度,正、逆反应速率均增大,但吸热反应的速率增大的程度更大,使v(吸)>v(放),因此平衡向吸热反应方向移动;降低温度,正、逆反应速率均减小,但吸热反应的速率减小的程度更大,使v(吸)<v(放),因此平衡向放热反应方向移动。

(3)图像分析:

要点诠释:(1)任何化学反应都伴随着能量变化,因此,温度变化时任何化学平衡都会发生移动。

(2)一个反应的正反应是放热反应,则其逆反应一定是吸热反应,且放出或吸收的热量相同,但符号相反。

(3)在v-t图像中,速率曲线都是突变的,t2时刻反应速率因为温度的变化而突然增大或减小。

(4)在分析温度对化学平衡的影响时,首先应分析反应的特点,看正(逆)反应是放热反应还是吸热反应。

4.催化剂对化学平衡的影响。

使用催化剂不影响化学平衡的移动。由于使用催化剂对正反应速率与逆反应速率影响的程度是等同的,所以平衡不移动。但应注意,虽然催化剂不使化学平衡移动,但使用催化剂可影响可逆反应达到平衡的时间。下图是使用催化剂对反应aA (g)+bB (g)cC (g)+dD (g) ΔH<0的影响的图像。

5.勒夏特列原理。

浓度、压强和温度对化学平衡的影响可以概括为平衡移动原理(也叫勒夏特列原理):如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就会向着能够减弱这种改变的方向移动。

要点诠释:(1)对“减弱这种改变”的正确理解。

①定性角度:用于判断平衡移动的方向。

②定量角度:“减弱”不等于“消除”,更不是“扭转”,具体有如下理解。

a.若将体系温度从50℃升高到80℃,则化学平衡向吸热方向移动,则体系的温度降低,达到新的平衡状态时50℃<t<80℃。

b.若对体系N2 (g)+3H2 (g)2NH3 (g)加压,例如从30 MPa加压到60 MPa,化学平衡向气体体积减小的方向移动,移动的结果使体系的压强减小,达到新的平衡时30 MPa<p<60 MPa。

c.若增大平衡体系Fe3++3SCN-Fe(SCN)3中Fe3+的浓度,例如由0.01 mol·L-1增加到0.02mol·L-1,则在新平衡状态下,0.01 mol·L-1<c (Fe3+)<0.02 mol·L-1。

(2)勒夏特列原理只适用于判断“改变一个条件”时,平衡移动的方向。若同时改变影响平衡移动的几个条件,不能简单地根据移动原理来判断平衡移动的方向,只有在改变的条件对平衡移动的方向影响一致时,才能根据平衡移动原理进行判断。

(3)勒夏特列原理仅适用于已达到平衡的反应体系,对不可逆反应或未达到平衡的可逆反应均不能使用勒夏特列原理。此外勒夏特列原理对所有的动态平衡(如溶解平衡、电离平衡、水解平衡等)都适用。

要点三、化学平衡中的几种处理方法

1.“极限思维法”在平衡中的应用。

任何可逆反应均可以看成完全不反应和完全反应的中间状态。我们在求某一物质在平衡状态的浓度取值范围时,常采用极限思维法,让正反应(或逆反应)完全进行,可以求得其取值范围。

2.“虚拟法”在平衡中的应用。

任何一个可逆反应体系,在相同条件下从不同的状态开始,只要达到平衡时的条件(温度、压强、浓度)完全相同,就可以形成等效平衡。我们在解题中若遇到将两个状态进行比较这类问题时,可以“虚拟”一个中间过程,如一个容器、一个隔板等,然后再进行比较。

3.守恒思维法。

在任何反应中,均存在某些守恒关系,在化学平衡中有时运用这些守恒关系能够很快得出正确答案。

【典型例题】

类型一、化学平衡移动的含义及标志

例1、在一密闭容器中,反应mA (g)+nB (g)pC (g),达到平衡时,测得c (A)为0.5 mol·L-1;在温度不变的条件下,将容器体积扩大一倍,当达到平衡时,测得c'(A)为0.3 mol·L-1。则下列判断正确的是( )。

A.化学计量数:m+n>p B.平衡向正反应方向移动了

C.物质B的转化率减小了 D.物质C的质量分数增加了

【思路点拨】根据本题题意,将容器体积扩大一倍,即体系的压强立即变为原来的一半,各物质的浓度也变为原来的一半。从压强的变化分析解答该题即可。

【答案】A、C

【解析】假设体积变为原来的2倍后平衡不移动,那么A、B、C的浓度都应该为原来的0.5倍,而现在题中已知c'(A)为0.3 mol·L-1,也就是说A的浓度比原来的0.5倍要大,那么只能是平衡向左移动了,以此为突破点,正确选项A、C就可以分析出来。

【总结升华】本题是判断平衡移动的问题。判断平衡移动的关键是看通过改变条件是否使体系中的v(正)≠v(逆),如果v(正)≠v(逆)平衡就会发生移动。另外还要注意所改变的条件是否对反应速率产生影响。

举一反三:

【变式1】(2019 北京朝阳二模)已知:2SO2 (g)+ O2(g) 2SO3(g) ΔH,有关数据如下:

T(℃)

527

627

727

827

927

平衡常数K

910

42

3.2

0.39

0.12

下列说法不正确的是

A. 根据平衡常数随温度的变化关系,判断出ΔH<0

B. 保持其他条件不变,SO2的平衡转化率α(727℃)<α(927℃)

C. 增大压强、降低温度能提高SO2的转化率

D. SO3的稳定性随温度的升高而降低

【答案】B

【解析】A.根据表中数据,温度升高,平衡常数K在减小,说明该反应正方向是放热反应,ΔH<0,故A正确;

B.平衡常数代表反应进行的程度大小,K越大,进行的程度越大,转化率越高,727℃的K=3.2,927℃的K=0.12,所以SO2的平衡转化率α(727℃)>α(927℃),故B错误;

C.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) ΔH<0,正方向是气体体积缩小的反应且是放热反应,所以增大压强、降低温度,都使平衡正向移动,提高了SO2的转化率,故C正确;

D.由于能量越低越稳定,当温度升高,从外界获得了能量,稳定性变差,所以SO3的稳定性随温度的升高而降低,故D正确;

故选B。

类型二、外界条件对化学平衡的影响

例2、在恒容密闭容器中通入X并发生反应:2X(g) Y(g),温度T1、T2下X的物质的量浓度c(X)随时间t变化的曲线如图所示。下列叙述正确的是( )

A.该反应进行到M点放出的热量大于进行到W点放出的热量

B.T2下,在0~t1时间内,v(Y)=mol·L-1·min-1

C.M点的正反应速率v正大于N点的逆反应速率v逆

D.M点时再加入一定量X,平衡后X的转化率减小

【思路点拨】做化学图像题时一定要仔细分析图,分析选项时紧密结合图中的信息。

【答案】C

【解析】根据图象可知W点消耗的X的物质的量比M点消耗的X的物质的量大,因此反应进行到W点放热多些,A错误;0~t1时间内X的浓度减小了(a-b)mol·L-1,则Y浓度增加0.5(a-b)mol·L-1,因此v(Y)=0.5(a-b)/t1mol·L-1·min-1,B错误;根据先拐先平知T1>T2,M点的反应速率大于W点的反应速率,N点没有达到平衡,此时反应正向进行程度大,即N点的正反应速率大于逆反应速率,因此M点的正反应速率大于N点的逆反应速率,C正确;M点时,再加入一定量的X,则相当于增大压强,平衡正向移动,X的转化率增大,D错误。

【总结升华】解化学平衡图像题的技巧:

(1)弄清横坐标和纵坐标的意义。

(2)弄清图像上点的意义,特别是一些特殊点(如与坐标轴的交点、转折点、几条曲线的交叉点)的意义。

(3)弄清图像所示的增、减性。

(4)弄清图像斜率的大小。

举一反三:

【变式1】(2019 龙岩模拟)利用下列反应可以将粗镍转化为纯度达99.9%的高纯镍。

反应一:

Ni(粗,s)+4CO(g) Ni(CO)4(g) ΔH<0

反应二:

Ni(CO)4(g) Ni(纯,s)+4CO(g) ΔH>0

下列说法错误的是( )

A.对于反应一,适当增大压强,有利于Ni(CO)4的生成

B.提纯过程中,CO气体可循环使用

C.升高温度,反应一的反应速率减小,反应二的反应速率增大

D.对于反应二,在180~200℃,温度越高,Ni(CO)4(g)的转化率越高

【答案】C

【解析】反应一的正反应是体积减小的反应,增大压强,平衡右移,有利于Ni(CO)4的生成,A正确;反应一以CO为原料,反应二产生CO,故其可以循环使用,B正确;升高温度,反应一和反应二的反应速率都增大,C不正确;反应二的正反应是吸热反应,在180~200℃,温度越高,反应进行程度越大,Ni(CO)4(g)的转化率越高,D正确。

类型三、“惰性气体”对化学平衡移动的影响

例3、已知反应mX (g)+nY (g)qZ (g)的ΔH<0,m+n>q,在恒容密闭容器中反应达到平衡时,下列说法正确的是( )。

A.通入稀有气体使压强增大,平衡将正向移动

B.X的正反应速率是Y的逆反应速率的m/n倍

C.降低温度,混合气体的平均相对分子质量变小

D.增加X的物质的量,Y的转化率减小

【思路点拨】对于“惰性气体”能否改变平衡的移动问题,关键是看惰性气体的加入是否改变了原平衡体系的压强、浓度。

【答案】B

【解析】恒容密闭容器中通入稀有气体,X、Y、Z浓度均不变,平衡不移动,A错误。达到平衡时正、逆反应速率相等,v (X,正)=v (X,逆)、v (Y,正)=v (Y,逆);由“速率数值之比等于物质化学计量数之比”得,B正确。降低温度,平衡正向移动,气体物质的量减小,而气体总质量不变,根据,则混合气体的平均相对分子质量变大,C错误。增加X的物质的量,平衡正向移动,Y的转化率增大,D错误。

【总结升华】对于“惰性气体”能否改变平衡的移动问题,如果仅是加入而没有原体系的压强及浓度,则原平衡不移动。另外,如果反应前后气体分子数相同,即便加入惰性气体,改变了原平衡体系的浓度、压强,平衡仍然不移动。只有对于反应前后气体分子数不同,加入惰性气体后引起原平衡体系浓度、压强发生变化的情况,才考虑平衡移动问题。

举一反三:

【变式1】一定条件下,向一带活塞的密闭容器中充入2 mol SO2和1 mol O2,发生下列反应:2SO2 (g)+O2 (g) 2SO3 (g),达到平衡后改变下述条件,SO3气体平衡浓度不改变的是( )。

A.保持温度和容器体积不变,充入1 mol SO3(g)

B.保持温度和容器内压强不变,充入1 mol SO3(g)

C.保持温度和容器内压强不变,充入1 mol O2(g)

D.保持温度和容器内压强不变,充入l mol Ar(g)

【答案】B

类型四、过程假设法(虚拟法)的使用

例4、一定温度下,在一固定容积的密闭容器中发生反应:2NO2 (g)N2O4 (g),达到平衡时,再向容器内通入一定量的NO2,重新达到平衡后,与第一次平衡相比,NO2的体积分数( )。

A.不变 B.增大 C.减小 D.无法判断

【思路点拨】解答本题时,首先分析题干中的两种情况,然后引入一种介于两者之间的中间状况,以便更好的理解、分析。

【答案】C

【解析】可以假设原来在容积为1 L的容器中通入了1 mol NO2,达到平衡后(NO2)=a,然后又通入了l mol NO2,具体过程假设如下:

【总结升华】解决此类题目的关键,就是引入恰当的中间状况或者过渡步骤,使问题变得更简单。只有通过多练习,才能迅速有效的理清头绪,找出解决此类问题的有效辅助方法。

举一反三:

【变式1】完全相同的两个密闭容器A、B,已知A中装有SO2和O2各l g,B中装有SO2和O2各2 g。在同温下反应达到平衡,A中SO2转化率为a%,B中SO2转化率为b%,则A、B两个容器中SO2的转化率关系为( )。

A.a%>b% B.a%<b% C.a%=b% D.无法确定

【答案】B

【解析】该反应的化学方程式为2SO2 (g)+O2 (g)2SO3 (g),将其变化过程假设如下:设容器A为1 L,在其中充入SO2和O2各l g,另假设有一个容积可变的容器B体积为2 L,在B中充入SO2和O2各2 g,在相同温度下达到平衡时,A和B容器中SO2的转化率均为a%,然后将B容器压缩为1 L,则容器内压强增大,平衡向生成SO3的方向移动,则SO2的转化率增大,所以a%<b%。

【巩固练习】

一、选择题

1.确认能发生化学平衡移动的是( )。

A.化学反应速率发生了改变

B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强

C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变

D.可逆反应达到平衡后,使用催化剂

2.在一定条件下,下列可逆反应达到化学平衡H2 (g)+I2 (g)2HI (g) ΔH>0,要使混合气体的紫色加深,可以采取的方法是( )。

A.降温、减压 B.降温、加压 C.升温、加压 D.升温、减压

3.对于可逆反应mA (g)+nBpC (g)+qD(其中A和C都是无色气体),当达到平衡时,下列叙述正确的是( )。

A.增大压强,平衡不移动,说明(rn+n)一定等于(p+q)

B.升高温度,A的转化率减小,说明正反应是吸热反应

C.若增加B的量,平衡体系颜色加深,说明B必是气体物质

D.若B是气体,增加A的量,A、B转化率都一定增大

4.(2019 重庆高考)羰基硫(COS)可作为一种粮食熏蒸剂,能防止某些昆虫、线虫和真菌的危害。在恒容密闭容器中,将CO和H2S混合加热并达到下列平衡: CO(g)+H2S(g)COS(g)+H2(g) K=0.1

反应前CO物质的量为10mol,平衡后CO物质的量为8mol。下列说法正确的是( )

A.升高温度,H2S浓度增加,表明该反应是吸热反应

B.通入CO后,正反应速率逐渐增大

C.反应前H2S物质的量为7mol

D.CO的平衡转化率为80%

5.(2019 河北衡水中学调研)向某恒容密闭容器中充入一定量CO2和H2,发生反应:CO2 (g)+H2 (g)HCOOH (g),测得平衡体系中CO2的百分含量(CO2%)与反应温度变化的关系如图所示。

下列物理量中a点大于b点的是( )

①正反应速率 ②逆反应速率 ③HCOOH (g)的浓度 ④对应温度时的平衡常数

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.在某温度下,反应:ClF (g)+F2 (g)ClF3 (g) ΔH=-268 kJ·mol-1在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是( )。

A.温度不变,缩小体积,ClF的转化率增大

B.温度不变,增大体积,ClF3的产率提高

C.升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动

D.降低温度,体积不变,F2的转化率降低

7.(2019 上海高考)对于合成氨反应,达到平衡后,以下分析正确的是( )。

A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大

B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大

C.减小反应物浓度,对逆反应的反应速率影响更大

D.加入催化剂,对逆反应的反应速率影响更大

8.在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表,建立平衡需要的时间为20 s,则下列说法不正确的是( )。

物质

X

Y

Z

初始浓度/(mol·L-1)

0.2

0.1

0.1

平衡浓度/(mol·L-1)

0.05

0.05

0.2

A.反应可表示为3X+Y2Z

B.建立平衡过程中,用Z表示的反应速率为v (Z)=0.005 mol·L-1·s-1

C.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大

D.若初始浓度:X为0.2 mol·L-1,Y为0.2 mol·L-1,Z为0.8mol·L-1,则平衡向右移动

9.下列反应在密闭容器中进行,达到平衡,缩小体积或升高温度,混合气体的平均摩尔质量都增大的是( )。

A.CO+NO2CO2+NO(正反应为放热反应)

B.N2+3H22NH3(正反应为放热反应)

C.3O22O3(正反应为吸热反应)

D.PCl5 (g)PCl3 (g)+Cl2 (g)(正反应为吸热反应)

10.一定温度下,反应2SO2+O22SO3,达到平衡时,n (SO2)∶n (O2)∶n (SO3)=2∶3∶4。缩小体积,反应再次达到平衡时,n (O2)=0.8 mol,n (SO3)=1.4 mol,此时SO2的物质的量应是( )。

A.0.4 mol B.0.6 mol C.0.8 mol D.1.2 mol

11.已知反应:

PCl5 (g)PCl3 (g)+Cl2 (g) ①

2 HI (g)H2 (g)+I2 (g) ②

2NO2 (g)N2O4 (g) ③

在一定条件下,达到化学平衡时,反应物的转化率均是a%。若保持各反应的温度和容器的体积都不改变,分别再加入一定量的各自的反应物,则转化率( )。

A.均不变 B.均增大

C.①增大,②不变,③减少 D.①减少,②不变,③增大

二、填空题

1.将等物质的量的A、B、C、D四种物质混合,发生如下反应:aA+bBcC (s)+dD,当反应进行一段时间后,测得A减少了n mol,B减少了 rnol,C增加了 mol,D增加了n mol,此时达到平衡。

(1)该化学方程式中,各物质的系数分别为:a=________,b=________,c=________,d=________。

(2)若改变压强,反应速率发生变化,但平衡不移动,该反应中各物质的聚集状态为A:________,B:________,D:________。

(3)若只升高温度,反应一段时间后,测得四种物质的物质的量又相等,则正反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。

2.(2019 北京高考)氢能是一种极具发展潜力的清洁能源。以太阳能为热源,热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法。其反应过程如下图所示:

(1)反应Ⅰ的化学方程式是 。

(2)反应Ⅰ得到的产物用I2进行分离。该产物的溶液在过量I2的存在下会分成两层——含低浓度I2的H2SO4层和高浓度的I2的HI层。

①根据上述事实,下列说法正确的是 (选填序号)。

a.两层溶液的密度存在差异

b.加I2前,H2SO4溶液和HI溶液不互溶

c.I2在HI溶液中比在H2SO4溶液中易溶

②辨别两层溶液的方法是 。

③经检测,H2SO4层中c(H+):c(SO42-)=2.06:1。其比值大于2的原因是 。

(3)反应Ⅱ:2H2SO4(l)=2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g) △H=+550kJ/mol

它由两步反应组成:i.H2SO4(l)=SO3(g) +H2O(g) △H=+177kJ/mol

ii.SO3(g)分解。

L(L1、L2),X可分别代表压强或温度。下图表示L一定时,ii中SO3(g)的平衡转化率随X的变化关系。

①X代表的物理量是 。

②判断L1、L2的大小关系,并简述理由: 。

3.一定温度下,在一定容积的密闭容器中发生如下可逆反应:

2A (g)+B (g)2C (g)

在反应过程中,C的物质的量n (C)随时间的变化关系如图所示(从t1时间开始对反应体系升高温度)。试回答下列问题:

(1)p点时,反应的v(正)________(填“>”“<”或“=”)v(逆)。

(2)此反应的正反应为________(填“放”或“吸”)热反应.

(3)a、b两点的正反应速率:v (a)________(填“>”“<”“=”)v (b)。

4.(2019 新课标II高考)丙烯腈(CH2=CHCN)是一种重要的化工原料,工业上可用“丙烯氨氧化法”生产,主要副产物有丙烯醛(CH2=CHCHO)和乙腈CH3CN等,回答下列问题:

(1)以丙烯、氨、氧气为原料,在催化剂存在下生成丙烯腈(C3H3N)和副产物丙烯醛(C3H4O)的热化学方程式如下:

①C3H6(g)+NH3(g)+ 3/2O2(g)=C3H3N(g)+3H2O(g) △H=-515kJ/mol

①C3H6(g)+ O2(g)=C3H4O(g)+H2O(g) △H=-353kJ/mol

两个反应在热力学上趋势均很大,其原因是 ;有利于提高丙烯腈平衡产率的反应条件是 ;提高丙烯腈反应选择性的关键因素是 。

(2)图(a)为丙烯腈产率与反应温度的关系曲线,最高产率对应温度为460℃.低于460℃时,丙烯腈的产率 (填“是”或者“不是”)对应温度下的平衡产率,判断理由是 ;高于460℃时,丙烯腈产率降低的可能原因是 (双选,填标号)

A.催化剂活性降低 B.平衡常数变大 C.副反应增多 D.反应活化能增大

(3)丙烯腈和丙烯醛的产率与n(氨)/n(丙烯)的关系如图(b)所示。由图可知,最佳n(氨)/n(丙烯)约为 ,理由是 。进料氨、空气、丙烯的理论体积约为

【参考答案】

一、选择题

1.C

【解析】对反应前后气体体积不变的可逆反应,若达到平衡,改变压强,正、逆反应速率和各组分的浓度都会改变,但平衡不移动(等效平衡),故A、B仍为平衡状态;而对气体体积改变的反应,平衡发生移动。催化荆可等倍数改变正、逆反应速率。平衡也不移动。C项是各组分的浓度发生了不同程度的改变,不是同倍改变。故A、B、D不能确认为是平衡发生移动的标志。

2.B

【解析】混合气体的紫色加深,说明I2的浓度增大。降温,平衡向着生成H2、I2的方向移动,增大压强是通过缩小体积实现的,平衡不移动,但c (I2)增大:

3.C

【解析】A项是错误的,压强改变平衡不移动只能说明反应前后气体分子数没有发生变化而反应物B和生成物D不一定都是气体,所以这个关系式不正确。对于B项,根据平衡移动原理,升高温度,平衡左移只能说明正反应是放热反应。对于D项,若增加A的量,A的转化率减小而不是增大。所以C项是正确的。

4.C

【解析】A. 升高温度,H2S浓度增加,表明平衡逆向移动,则该反应是放热反应,故A错误;

B.通入CO后,正反应速率瞬间增大,随着反应的进行又逐渐减小,故B错误;

设该容器的体积为V,根据K=0.1,列关系式得 (2×2)/[8×(n-2)]=0.1,解得n=7,故C正确;

D.根据上述数据CO的平衡转化率为2/10×100%=20%,故D错误;

故选C。

5.D

【解析】a→b,温度升高,正、逆反应速率均增大,故①、②均错误;由图示可知,a→b,温度升高,CO2%的百分含量增大,说明平衡逆向移动,HCOOH (g)的浓度减小,平衡常数减小,故HCOOH (g)的浓度:a>b,对应温度时的平衡常数:a>b,③、④正确。

6.A

【解析】可逆反应:ClF (g)+F2(g)ClF3(g)正反应是气体体积缩小的反应,因此缩小体积,ClF的转化率增大。

7.B

【解析】A.合成氨反应的正反应是放热反应,升高温度,正反应、逆反应的反应速率都增大,但是温度对吸热反应的速率影响更大,所以对该反应来说,对逆速率影响更大,错误。B.合成氨的正反应是气体体积减小的反应,增大压强,对正反应的反应速率影响更大,正反应速率大于逆反应速率,所以平衡正向移动,正确。C.减小反应物浓度,使正反应的速率减小,由于生成物的浓度没有变化,所以逆反应速率不变,逆反应速率大于正反应速率,所以化学平衡逆向移动,错误。D.加入催化剂,使正反应、逆反应速率改变的倍数相同,正反应、逆反应速率相同,化学平衡不发生移动,错误。

8.C

【解析】浓度减小的是X、Y,增加的是Z,X、Y、Z的浓度变化之比为:0.15∶0.05∶0.1=3∶1∶2,该反应方程式为:3X+Y2Z,A项正确;反应速率v (Z)=0.1 mol·L-1/20 s=0.005 mol·L-1·s-1,B项正确;平衡常数只与温度有关,增大压强,平衡向气体体积减小的方向(即生成Z的方向)移动,但平衡常数不变,C项不正确;因,故当初始浓度:X为0.2 mol·L-1,Y为0.2mol·L-1,Z为0.8 mol·L-1时,平衡向右移动,D项正确。

9.C

【解析】,使增大应使气体总质量增大或使气体总物质的量变小。C中缩小体积即增大压强、升温均使平衡向正反应方向移动。使气体总物质的量减小,使增大。

10.A

【解析】设原平衡体系中SO2、O2、SO3的物质的量分别为2x mol,3x mol和4x mol,缩小体积平衡向右移动,设O2的转化量为m mol,则:

由题中已知的量可列出:,故。

当再次达到平衡时,n (SO2)=2x-2m=2×0.3 mol-2×0.1 mol=0.4 mol,答案为A项。

11.D

【解析】使后加入的各物质分别发生反应达到平衡,则各自的转化率分别为a%,然后在保持体积不变的条件下,将后加入物质充入容器,则压强增大,①左移,②不移动,③右移,则转化率①减少,②不变,③增大。

二、填空题

1.(1)2 1 3 2 (2)气体 固体或液体 气体 (3)放热

【解析】(1)各物质的物质的量的变化值与化学计量数成正比,可知四种物质化学计量数之比等于:。

(2)改变压强,反应速率改变.说明有气体参与反应,但平衡不移动.说明左右气体分子数相等,而C为固体,说明D为气体,A为气体,B为液体或固体。

(3)由于原来四组分物质的量相等.反应进行一段时间后,达到平衡,则A、B物质的量减少,C、D物质的量增加,升温要使四组分物质的量相等.必使反应逆向进行,所以正反应为放热反应。

2.(1)SO2?+?2H2O?+?I2?=?H2SO4?+?2HI?

(2)①a、c?

②观察颜色,颜色深的是HI层,颜色浅的是硫酸层

③硫酸层中含有少量HI

(3)①压强?

②L2>L1?? 2SO3(g)?2SO2(g)+O2(g)△H=+196kJ/mol,压强一定时,温度升高,平衡转化率增大

【解析】(1)SO2+X2+2H2O==2HX+H2SO4

(2)①由于分层,则存在密度差别;由于I2的浓度存在差异,可知其中两相中溶解度有差异。

②由于两相溶质I2有颜色,可以直接通过I2的颜色深浅来做判断。

③溶液中c (H+)比预期要大,需考虑H+的额外来源,包括I2与水反应和溶解少量HI,由于I2含量较低,而硫酸的存在也会抑制I2与水的作用,所以可认为是HI的作用。

(3)根据题目中所给的两个吸热反应的热效应,我们可以通过盖斯定律计算得出,2SO3 (g)2SO2 (g)+O2 (g) ΔH=+196 kJ·mol-1反应为吸热反应。考虑到温度升高使吸热反应正移,压强增大使该反应逆移,可以轻松判断,X为压强,L为温度。当我们确定一个压强,来单独讨论温度影响时,可以判断,L2>L1。

3.(1)= (2)放 (3)<

【解析】从O到p点反应正向进行,p点时达到平衡,从q→b升高温度,n (C)减小,即平衡逆向移动,则正反应为放热反应,而a、b两点,b点温度高,反应速率大。

4.(1)因为生产产物丙烯晴和丙烯醛均有较稳定的三键和双键,能量低,故热力学趋势大;

低温、低压有利于提高丙烯腈的平衡产率;控制反应物的用量

(2)不是;反应刚开始进行,主要向正方向进行,尚未达到平衡状态; AC

(3)1:1; 此时产物主要是丙烯腈,副产物几乎没有; 2:15:2

【解析】(1)因为生成的产物丙烯晴和丙烯醛均有较稳定的三键和双键,能量低,所以热力学趋势大;该反应为气体体积增大的放热反应,所以低温、低压有利于提高丙烯腈的平衡产率;由图b可知,提高丙烯腈反应选择性的关键因素是控制反应物的用量。

(2)因为反应刚开始进行,尚未达到平衡状态,460℃以前是建立平衡的过程,所以低于460℃时,丙烯腈的产率不是对应温度下的平衡产率;高于460℃时,丙烯腈产率降低,A项,催化剂在一定温度范围内活性较高,若温度过高,活性降低,正确;B项,平衡常数的大小不影响产率,错误;C项,根据题意,副产物有丙烯醛,副反应增多导致产率下降,正确;D项,反应活化能的大小不影响平衡,错误;答案选AC。

(3)n(氨)/n(丙烯的最佳比约为1:1;根据化学反应C3H6(g)+NH3(g)+ 3/2O2(g)=C3H3N(g)+3H2O(g),氨气、氧气、丙烯按2:3:2的体积比加入反应达到最佳状态,而空气中氧气约占20%,所以进料氨、空气、丙烯的理论体积约为2:15:2。