人教版高中化学选修4教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):01【基础】化学反应与能量变化

文档属性

| 名称 | 人教版高中化学选修4教学讲义,复习补习资料(含知识讲解,巩固练习):01【基础】化学反应与能量变化 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 139.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

化学反应与能量变化

【学习目标】

1、了解有效碰撞、活化分子和活化能的概念模型。

2、了解化学反应中能量转化的原因和常见的能量转化形式;知道反应热和焓变的含义。

3、掌握热化学方程式的意义并能正确书写热化学方程式。

【要点梳理】

知识点一、几个概念模型

1、有效碰撞:引起分子间发生化学反应的碰撞

说明:(1)分子间的碰撞是发生化学反应的必要条件

(2)有效碰撞是发生化学反应的充分条件

(3)单位时间内有效碰撞的次数越多,化学反应进行的越快

2、活化分子:具有较高能量,能够发生有效碰撞的分子

说明:(1)发生有效碰撞的分子一定是活化分子,但活化分子的碰撞不一定是有效碰撞,这还决定于分子运动的取向问题。?

(2)有效碰撞次数的多少与单位体积内反应物中活化分子的多少有关

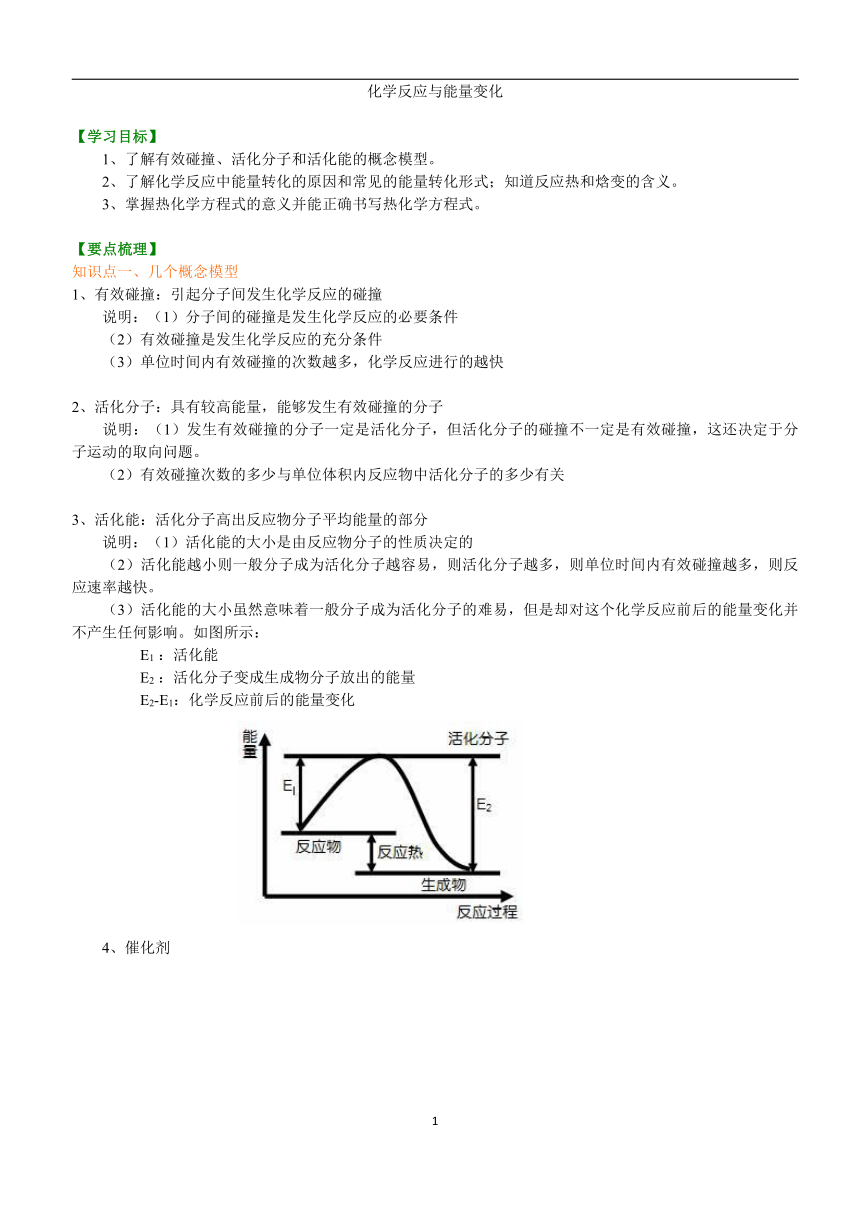

3、活化能:活化分子高出反应物分子平均能量的部分

说明:(1)活化能的大小是由反应物分子的性质决定的

(2)活化能越小则一般分子成为活化分子越容易,则活化分子越多,则单位时间内有效碰撞越多,则反应速率越快。

(3)活化能的大小虽然意味着一般分子成为活化分子的难易,但是却对这个化学反应前后的能量变化并不产生任何影响。如图所示:

E1?:活化能

E2?:活化分子变成生成物分子放出的能量

E2-E1:化学反应前后的能量变化

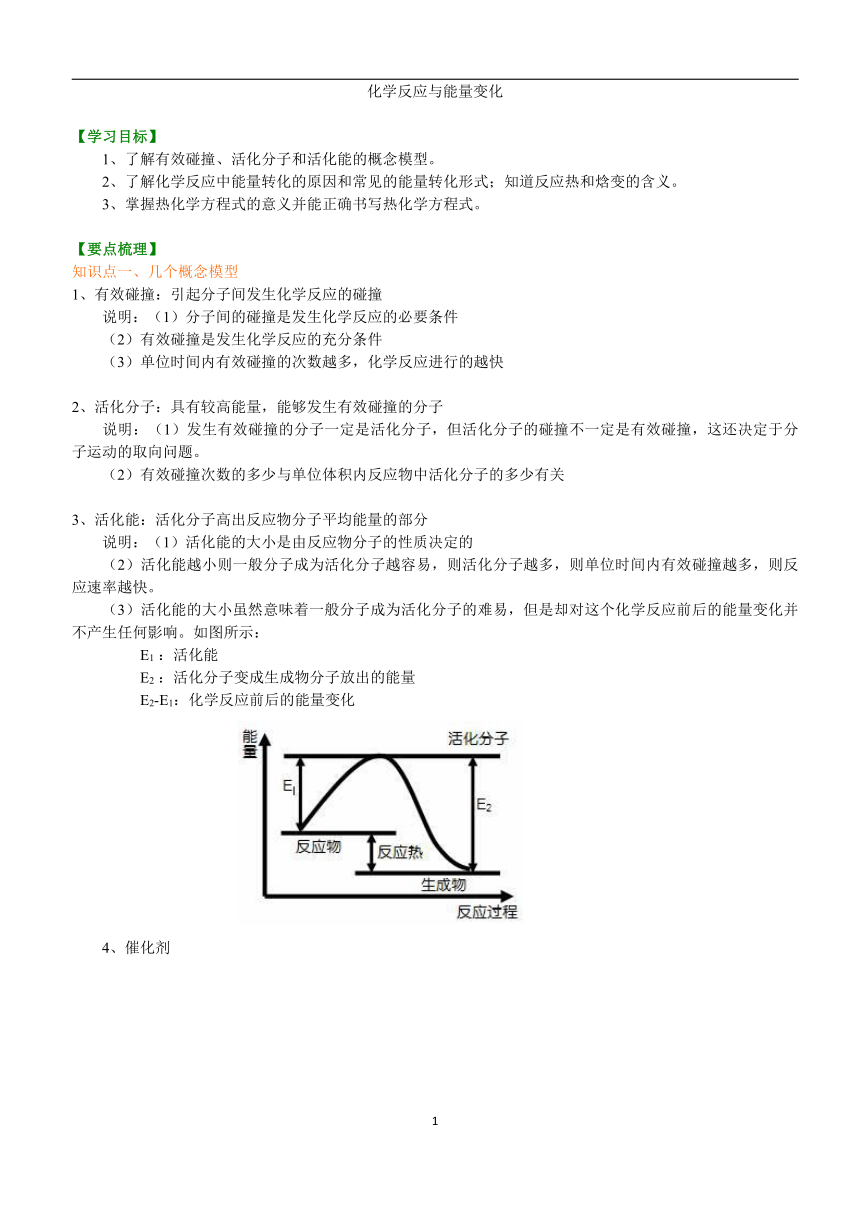

4、催化剂?

说明:如图所示,催化剂改变了反应过程

知识点二、反应热 焓变等相关概念

1、反应热

定义:在化学反应过程中放出或吸收的热量

符号:用Q表示

单位: kJ/mol

2、焓变

含义:焓是表述物质所具备的能量大小的物理量,符号为H。△H为生成物的总焓与反应物的总焓之差,称为化学反应的焓变。△H=H(生成物)-H(反应物)

说明:

(1)反应热与焓变的关系

热化学研究表明,对于等压条件下进行的化学反应,如果反应中物质的能量变化只转化成热能,而没有转化为电能、光能等其他形式的能,则该反应的反应热就等于反应前后物质的焓的改变。数学表达式:QP=?H,其中:Qp表示在压强不变的条件下化学反应的反应热。

(2)△H的正负与吸放热的关系

? 当△H为“-”或小于0,为放热反应;当△H为“+”或大于0,为吸热反应。

(3)吸放热与物质能量的关系

放热反应中:反应物总能量大于生成物总能量,反应后体系能量降低;即△H<0。

吸热反应中:反应物总能量小于生成物总能量,反应后体系能量升高;即△H>0。

(4)吸放热与化学键的关系

反应物分子断键时吸收的能量>生成物分子成键时释放的能量,则化学反应为吸热反应。

反应物分子断键时吸收的能量<生成物分子成键时释放的能量,则化学反应为放热反应。

知识点三、热化学方程式

1、概念:能够表示反应热的化学方程式叫做热化学方程式。

例如:?H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);△H= -184.6 kJ/mol

2、意义:既表明了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

要点诠释:

(1)热化学方程式必须标出能量变化。

(2)热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态,因为反应热除跟物质的量有关外,还与反应物和生成物的聚集状态有关。

(3)热化学方程式中各物质的化学计量数只表示物质的量,因此可以用分数,但要注意反应热也发生相应变化。

知识点四、正确理解和应用热化学方程式的注意事项

1、普通化学方程式只表明了化学反应中的物质变化;热化学方程式是表示反应所放出或吸收热量的化学方程式,它既表明了化学反应中的物质变化,又表明了化学反应中的能量变化。

2、△H只能写在标有反应物和生成物状态的化学方程式的右(后)边,即只有在热化学方程式中出现。若为放热反应,△H为“-”;若为吸热反应,△H为“+”。△H的单位一般为kJ/mol。

3、反应热△H与测定条件(温度、压强等)有关。书写热化学方程式时,应注明△H的测定条件(温度、压强),未指明温度和压强的反应热△H,指25℃(298K)、101kPa时的反应热△H(绝大多数反应热△H是在25℃、101kPa时测定的)。

4、物质本身具有的能量与物质的聚集状态有关。反应物和生成物的聚集状态不同,反应热△H的数值以及符号都可能不同。因此,必须注明物质(反应物和生成物)的聚集状态(气体:g 液体:l 固体:s 稀溶液:aq),才能完整地体现出热化学方程式的意义。热化学方程式中,不用“↑”和“↓”。

5、普通化学方程式中,各物质化学式前的化学计量数可以表示物质的分子数、物质的量等含义;但是在热化学方程式中,只表示该物质的物质的量,所以可以是整数、分数、或小数。对相同化学反应,化学计量数不同,反应热△H也不同。如:

。

6、相同条件(温度、压强),相同物质的化学反应(互逆反应,不一定是可逆反应),正向进行的反应和逆向进行的反应,其反应热△H数值相等,符号相反。如:

7、反应热△H的单位kJ/mol中的“/mol”是指化学反应整个体系(即指“每摩化学反应”),而不是具体指该反应中的哪一种物质。如

指“每摩反应”,放出571.6kJ的能量,而不是指反应中各物质的物质的量。

8、不论化学反应是否可逆,热化学方程式中的反应热△H表示反应进行到底(完全转化)时的能量变化。

如:是指2mol SO2(g)和1mol O2(g)完全转化为2mol SO3(g)时放出的能量。若在相同的温度和压强时,向某容器中加入2mol SO2(g)和1mol O2(g)反应达到平衡时,放出的能量为Q,因反应不能完全转化生成2mol SO3(g),故Q<197kJ。

9、关于反应热的大小比较问题,注意理解:有两种情况,其一是比较Q(热量值),那么就只与反应热的数值有关,与“+”“-”符号无关,“+”“-”只表示吸热或放热;其二是比较△H,那么就与“+”“-”符号有关。

如

两反应的反应热的关系为a 两反应的△H的关系为△H1>△H2

【典型例题】

类型一:反应热、△H等概念的理解及运用

例1(2019 宿州模拟)已知1 mol氢气完全燃烧生成水蒸气时放出热量242 kJ,且氧气中1 mol O=O键完全断裂时吸收热量496 kJ,水蒸气中1 mol H—O键形成时放出热量463 kJ,则氢气中1 mol H—H键断裂时吸收热量为( )。

A.920 kJ B.557 kJ C.436 kJ D.188 kJ

【思路点拨】键能和反应热的关系:反应物的键能之和(即吸收的能量)-生成物的键能之和(即放出的能量)=反应热。

【答案】C

【解析】由题给信息知,1 mol H2与 mol O2完全燃烧生成1 mol水蒸气时放出热量242 kJ。发生反应:H2 (g)+O2 (g)==H2O (g)时所发生键的变化为断裂1 mol H—H键和mol O—O键、形成2 mol H—O键。因此在此反应过程中断裂旧键需要吸收的能量为×496 kJ+EH—H,形成新键释放的能量为2×463 kJ=926 kJ,因为该反应为放热反应,所以926 kJ-×496 kJ-EH—H=242 kJ,解得EH—H=436 kJ。

【总结升华】(1)利用键能求反应热是重要的计算方法之一,一定要正确理解键能的含义,清楚键能和反应热的关系,并能从本质上去理解这个重要关系,掌握这种反应热的计算方法。(2)化学反应都伴随着能量变化,通常表现为热量变化,形成化学键时放热,断开化学键时需要吸热。(3)ΔH为“-”表示放热反应;ΔH为“+”表示吸热反应。

举一反三:

【变式1】对下列化学反应热现象,不正确的说法是( )

A.放热的反应发生时不必加热

B.化学反应一定有能量变化

C.一般地说,吸热反应需要加热后才能发生

D.化学反应热效应数值与反应物质多少有关

【答案】 AC

【变式2】反应C(石墨) → C(金刚石)是吸热反应,由此可知

A.石墨比金刚石更稳定

B.金刚石和石墨可以相互转化

C.金刚石比石墨稳定

D.金刚石和石墨不能相互转化

【答案】AB?

类型二: 热化学方程式的意义及书写

例2?(2019 佛山模拟)已知:101 kPa时1 mol辛烷燃烧生成液态水时放出热量为5 518 kJ;强酸和强碱在稀溶液中发生反应生成1 mol H2O时放出的热量为57.3 kJ,则下列热化学方程式的书写正确的是( )

①2C8H18(l)+25O2(g)====16CO2(g)+18H2O(g) ΔH=-11 036 kJ·mol-1

②2C8H18(l)+25O2(g)====16CO2(g)+18H2O(l)ΔH=-11 036 kJ·mol-1

③H++OH-====H2O ΔH=-57.3 kJ·mol-1

④2NaOH(aq)+H2SO4(aq)====Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=-114.6 kJ·mol-1

A.①③ B.②③ C.②④ D.只有②

【思路点拨】做对本题的关键是热化学方程式中物质的状态与题干描述的一致。

【答案】C

【解析】①错在水的状态,应为液态;③错在没有标出是在水溶液中的反应,正确的为

H+(aq)+OH-(aq)====H2O(l) ΔH=-57.3 kJ·mol-1。

【总结升华】判断热化学方程式的书写时,要注意状态、ΔH单位、符号以及数值是否与前面的化学计量数相对应。

举一反三:

【变式1】(2019 浙江温州十校联合体期中)热化学方程式C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g) ΔH=+131.3 kJ/mol表示( )

A.碳和水反应吸收131.3 kJ能量

B.1 mol碳和1 mol水反应生成一氧化碳和氢气并吸收131.3 kJ热量

C.1 mol固态碳和1 mol水蒸气反应生成一氧化碳气体和氢气,并吸热131.3 kJ

D.1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸热131.1 kJ

【答案】C

【解析】题给热化学方程式表示1 mol C(s)和1 mol H2O(g)反应生成CO(g)和H2(g)时吸收131.3 kJ热量,故C项正确。

例3 ?将0.3mol的气态高能燃料乙硼烷(B2H6)在氧气中燃烧,生成固态三氧化二硼和液态水,放出649.5kJ热量,该反应的热化学方程式为___________。又已知:H2O(g)=H2O(l);△H2=-44.0kJ/mol,则11.2L(标准状况)乙硼烷完全燃烧生成气态水时放出的热量是________kJ。

【答案】?B2H6?(g)+3O2(g)=B2O3?(s)+3H2O(l) △H=-2165kJ/mol

1016.5?

【解析】?0.3mol乙硼烷完全燃烧生成液态水放出649.5kJ热量,则1mol乙硼烷完全燃烧放出的热量为:

1mol×649.5kJ/0.3mol=2165kJ。

因此乙硼烷燃烧的热化学反应方程式为:

B2H6?(g)+3O2(g)=B2O3?(s)+3H2O(l) △H=-2165kJ/mol

由于1mol水气化需吸热44kJ,则3mol液态水全部气化应吸热:3mol×44kJ/mol=132kJ,所以1mol乙硼烷完全燃烧产生气态水时放热:2165kJ-132kJ=2033kJ,则11.2L(标准状况)乙硼烷完全燃烧产生气态水放出热量是:0.5mol×2033kJ/mol=1016.5kJ。

举一反三:

【变式1】CuCl(s)与O2反应生成CuCl2(s)和一种黑色固体.在25℃、101kPa下,已知该反应每消耗1mol CuCl(s),放热44.4kJ,该反应的热化学方程式是 .

【答案】4CuCl(s)+O2(g)=2CuCl2(s)+2CuO(s)△H=﹣177.6kJ/mol

【解析】该反应每消耗1mol CuCl(s),放热44.4kJ,消耗4mol CuCl(s),则放热44.4kJ×4=177.6kJ,根据热化学方程式的书写方法,可以写出该反应的热化学方程式为:4CuCl(s)+O2(g)=2CuCl2(s)+2CuO(s)△H=﹣177.6kJ/mol。

化学反应与能量变化

【巩固练习】

一、选择题 (每小题有1个或2个选项符合题意)

1.(2019 浙江绍兴月考)下列变化不能说明发生了化学变化的是( )

A.变化时有电子的得失或共用电子对的偏移

B.变化过程中有旧化学键的断裂和新化学键的形成

C.变化时释放出能量

D.变化前后原子的种类和数目没有改变,分子种类增加了

2.(2019 浙江温州十校联合体月考)下列说法错误的是( )

A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因

B.放热反应和吸热反应取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小

C.化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化——放热或者吸热

D.凡经加热而发生的化学反应都是吸热反应

3.氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰。在反应过程中,破坏1 mol氢气中的化学键消耗的能量为Q1 kJ,破坏1 mol氯气中的化学键消耗的能量为Q2 kJ,形成1 mol氯化氢中的化学键释放的能量为Q3 kJ。下列关系式中,正确的是 ( )

A.Q1+Q2>Q3

B.Q1+Q2>2Q3

C.Q1+Q2<Q3

D.Q1+Q2<2Q3

4.标准状态下,气态分子断开1mol化学键的焓变为键焓.已知H﹣H,H﹣O和O=O键的键焓△H分别为436kJ?mol﹣1、463kJ?mol﹣1和495kJ?mol﹣1.下列热化学方程式正确的是( )

A.H2O(g)═H2(g)+O2(g)△H=﹣485kJ?mol﹣1

B.H2O(g)═H2(g)+O2(g)△H=+485kJ?mol﹣1

C.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=+485kJ?mol﹣1

D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣485kJ?mol﹣1

5.某反应过程能量变化如图所示,下列说法正确的是( )

A.反应过程a有催化剂参与

B.该反应为放热反应,热效应等于△H

C.改变催化剂,可改变该反应的活化能

D.在催化剂条件下,反应的活化能等于E1+E2

6.下列说法正确的是 ( )

A.反应热就是反应中放出的能量

B.在101 kPa时,1 mol碳燃烧所放出的热量为碳的燃烧热

C.由C(石墨)―→C(金刚石) ΔH=+1.9 kJ·mol-1可知,金刚石比石墨稳定

D.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多

7.科学家已获得了极具理论研究意义的N4分子,其结构为正四面体(如图所示),与白磷分子相似。已知断裂1 mol N—N键吸收193 kJ热量,断裂1 mol N≡N键吸收941 kJ热量,则 ( )

A.N4的熔点比P4高

B.1 mol N4气体转化为N2时要吸收724 kJ能量

C.N4是N2的同系物

D.1 mol N4气体转化为N2时要放出724 kJ能量

8.根据热化学方程式:S(l)+O2(g)=SO2(g) ΔH=-293.23 kJ/mol,分析下列说法正确的是 ( )

A.S(s)+O2(g)=SO2(g),反应放出的热量大于293.23 kJ/mol

B.S(g)+O2(g)=SO2(g),反应放出的热量小于293.23 kJ/mol

C.1 mol SO2的化学键断裂吸收的能量总和大于1 mol硫和1 mol氧气的化学键断裂吸收的能量之和

D.1 mol SO2的化学键断裂吸收的能量总和小于1 mol硫和1 mol氧气的化学键断裂吸收的能量之和

9.(2019 江苏启东月考)研究表明,化学反应中能量变化的本质是化学键的形成和断裂过程中会释放和吸收能量。下图表示反应2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)的能量变化,下列有关说法中错误的是( )

A.图中的①是指吸收能量,②是指放出能量

B.图示说明反应2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)是一个吸热反应

C.图示说明化学键的形成与断裂是化学反应中发生能量变化的主要原因

D.③中a为484

10.下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是 ( )

①C(s)+O2(g)=CO2(g);ΔH1

C(s)+1/2O2(g)=CO(g);ΔH2

②S(s)+O2(g)=SO2(g);ΔH3

S(g)+O2(g)=SO2(g);ΔH4

③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l);ΔH5

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l);ΔH6

④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g);ΔH7

CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s);ΔH8

A.① B.④

C.②③④ D.①②③

11.下列关于反应能量的说法正确的是 ( )

A.Zn(s)+CuSO4(aq)=ZnSO4(aq)+Cu(s) ΔH=-216 kJ·mol-1,E反应物<E生成物

B.CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g) ΔH=+178.5 kJ·mol-1,E反应物<E生成物

C.HI(g)=1/2H2(g)+1/2I2(s) ΔH=-26.5 kJ·mol-1,1 mol HI在密闭容器中分解后放出26.5 kJ的热量

D.H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.2 kJ·mol-1,含1 mol NaOH水溶液与含0.5 mol的浓硫酸混合后

放热57.2 kJ

12.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔分别与氢气反应的热化学方程式如下:

CH2=CH﹣CH═CH2(g)+2H2(g)→CH3CH2CH2CH3(g)+236.6kJ

CH3﹣C≡C﹣CH3(g)+2H2(g)→CH3CH2CH2CH3(g)+272.7kJ

由此不能判断( )

A.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔稳定性的相对大小

B.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔分子储存能量的相对高低

C.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔相互转化的热效应

D.一个碳碳叁键的键能与两个碳碳双键的键能之和的大小

二、非选择题

1.某同学设计如图的实验方案来探究NH4Cl和Ba(OH)2·8H2O反应中的能量变化。根据他的实验步骤填写对应的实验现象和结论。

(1)列表整理实验事实和结论

实验步骤

实验现象

得出结论

A.将晶体混合后立即用玻璃棒快速搅拌混合物,并在烧杯口放一湿润的红色石蕊试纸

B.用手触摸烧杯下部

C.用手拿起烧杯

D.将粘有玻璃片的烧杯放在盛有热水的烧杯上一会儿再拿起

E.反应完后移走烧杯上的多孔塑料板,观察反应物

(2)问题讨论

①实验中为何要在晶体混合后立即用玻璃棒快速搅拌混合物?

②在实验中即使不结冰,将烧杯拿起时烧杯与玻璃片也可能粘在一起。怎样用简单方法说明烧杯与玻璃片之间是因结冰而粘在一起的?

③浸有稀H2SO4的棉花有何作用?

2.(1)高中教材中有这样一个实验:在两支试管中分别加入3 mL稀盐酸(均足量)(只有浓度小于1 mol·L-1的稀盐酸跟Na2CO3和NaHCO3反应才能根据反应的剧烈程度区分开来,浓度较高则反应现象都是同样的剧烈),将两个各装有0.3 g NaHCO3和Na2CO3粉末的小气球分别套在两支试管口上。将气球内的NaHCO3和Na2CO3同时倒入试管中,观察到现象如下:

①试管中(填产生沉淀或气体及反应速率等相关现象)__________________________________;

②试管中气球大小(包含试管)体积之比约为(填最简单整数比)Ⅰ:Ⅱ=____________;

③甲同学用手触摸试管,发现盛NaHCO3粉末的试管变冷,而盛Na2CO3粉末的试管温度有升高。由此他得出:不管其状态如何,NaHCO3和HCl反应为吸热反应,而Na2CO3和HCl反应为放热反应。

其中得出的结论是否正确____________。(填“正确”或“不正确”)

(2)为研究是吸热还是放热反应,继续进行了下列实验(每次实验各做3次平行实验,取平均值):(注:每组固体完全溶解且完全反应)

序号

试剂1

试剂2

混合前温度

混合后最高或最低温度

A

50 mL水

2.5 g NaHCO3固体

20 ℃

18.5 ℃

B

50 mL水

3.2 g Na2CO3固体

20 ℃

23.3 ℃

C

50 mL稀盐酸

2.5 g NaHCO3固体

20 ℃

17.4 ℃

D

50 mL稀盐酸

3.2 g Na2CO3固体

20 ℃

24.4 ℃

请你帮助填写相关内容:

①该研究报告的题目是___________________________________________________;

②该实验中所用的仪器除试管、药匙(或V形纸槽)、气球、下端带环状玻璃棒、烧杯、量筒、保温瓶外,还需要的仪器名称为____________和____________;通过上述实验可得出两条结论:

a:Na2CO3溶液和盐酸的反应是____________(吸热或放热)反应;

b:NaHCO3溶液和盐酸的反应是____________(吸热或放热)反应。

【答案与解析】

一、选择题

1.【答案】 C

【解析】 化学变化的特征是有新物质生成。A项,变化时有电子的得失或共用电子对的偏移,一定有新物质生成;B项,变化过程中有旧化学键的断裂和新化学键的形成,一定有新物质生成;C项,物理变化也会有能量变化,如水结冰放出热量;D项,分子种类增加了,说明一定有新物质生成,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

2.【答案】 D

【解析】 旧键断裂吸收能量,新键形成放出能量,所以化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,故A正确。若反应物的总能量高于生成物的总能量,则为放热反应;若反应物的总能量低于生成物的总能量,则为吸热反应.故B正确。化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化,故C正确。有的放热反应需要加热才能发生,故D错误。

3.【答案】 D

【解析】 氢气在氯气中燃烧时放出能量,所以形成2 mol氯化氢中的化学键释放的能量大于破坏1 mol氢气中的化学键和破坏1 mol氯气中的化学键消耗的能量。

4.【答案】 D

【解析】A、水分解是吸热反应,应该△H>0,故A错误;

B、△H=2×463KJ/mol﹣436KJ/mol﹣×495KJ/mol=242.5KJ/mol,故B错误;

C、氢气燃烧放热,应该△H<0,故C错误;

D、△H=2×436KJ/mol+495KJ/mol﹣4×463KJ/mol=﹣485KJ/mol,故D正确.

故选:D.

5.【答案】 BC

【解析】A、b中使用了催化剂,故A错误;

B、反应物能量高于生成物,反应为放热反应,△H=生成物能量﹣反应物能量,故B正确;

C、不同的催化剂,反应的活化能不同,故C正确;

D、E1、E2分别代表反应过程中各步反应的活化能,整个反应的活化能为E1,故D错误.

故选:BC.

6.【答案】 D

【解析】 反应过程中所放出或吸收的热都是反应热,因此A错;在101 kPa时,1 mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量叫做该物质的燃烧热,B选项未指明碳完全燃烧生成二氧化碳,是错误的;由C(石墨)―→C(金刚石) ΔH=+1.9 kJ·mol-1可知,金刚石能量高,不稳定;因为硫固体变为硫蒸气要吸热,所以等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多是正确的(相同条件下,同一物质在气态时具有的能量最多,液态时次之,固态时最少,反应放出的热量等于反应物所具有的能量减去生成物所具有的能量,因为生成物是一样的,所以等量的硫蒸气燃烧时放出的热量比硫固体放出的更多。)

7.【答案】 D

【解析】 选D。N4与白磷(P4)结构相似,均为分子晶体,由于N4相对分子质量小于P4,故其分子间作用力弱于P4,其熔点低于P4,A错;N4与N2互为同素异形体,而不是同系物,则C错;从结构图中可看出,一个N4分子中含有6个N—N键,根据N4(g)=2N2(g) ΔH,有ΔH=6×193 kJ/mol-2×941 kJ/mol=-724 kJ/mol,故B项错误,D项正确。

8.【答案】 C

9.【答案】 B

【解析】 A项,断键吸收能量,成键释放能量,正确;B项,由图可知反应物的总能量高于生成物的总能量,应为放热反应,错误;C项正确;D项,a=1852-1368=484,正确。

10.【答案】 C

【解析】 对于①,CO+O2―→CO2的反应放热,故ΔH1<ΔH2,所以①错;对于②,反应物S(s)―→S(g)需吸热,故ΔH3>ΔH4,所以②对;对于③,反应③放热,后一反应的化学计量数为前一反应对应物质的2倍,故ΔH5>ΔH6,所以③对;对于④,前一反应吸热,后一反应放热,故ΔH7>ΔH8,所以④对。

11.【答案】 B

【解析】 A选项中Zn(s)+CuSO4(aq)=ZnSO4(aq)+Cu(s)的反应属于放热反应,E反应物>E生成物,A错;同理,B、C中的反应均为吸热反应,E反应物<E生成物,ΔH>0,B正确,C错;D中的反应热应是酸、碱稀溶液之间反应放出的热量,D错。

12.【答案】 D

【解析】据△H=生成物的能量和﹣反应物的能量和=反应物的键能和﹣生成物的键能和,可知1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔的能量高低,能量越低越稳定。

A、相同条件下2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明,1,3﹣丁二烯能量低,稳定,故A正确;

B、相同条件下2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明1,3﹣丁二烯能量低,故B正确;

C、相同条件下,2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明1,3﹣丁二烯能量低,其相互转化有能量变化,故C正确;

D、1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔所含的碳碳单键数目不同,所以不能判断一个碳碳叁键的键能与两个碳碳双键的键能大小,故D错误.

故选:D.

二、非选择题

1.【答案】 (1)

实验现象

得出结论

有刺激性气味的气体产生,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝

有NH3生成

感觉烧杯变凉

反应吸热

烧杯下面的带有水的玻璃片粘到了烧杯底部

反应吸收热量使体系温度降低,使水结成冰

玻离片脱离上面烧杯底部

冰融化

混合物成糊状

有水生成

(2)①使反应物迅速充分地反应,并使温度迅速下降。

②将烧杯和玻璃片提起,从侧面轻推玻璃片,若玻璃片能发生相对滑动,则说明烧杯和玻璃片是因水粘在一起的,若不能相对滑动,则为冰所冻结。

③吸收生成的氨气。

【解析】 此实验操作过程中需注意如下几点:

a.Ba(OH)2·8H2O晶体应研磨成粉末,以便与NH4Cl晶体充分接触;b.一定要在晶体混合起反应时立即用玻璃棒搅拌混合物,以便它们快速反应;c.反应有刺激性气味的气体生成,要注意防止吸入NH3;d.底部粘有水的小烧杯不能提得太高,移得太远,防止玻璃片脱落损坏。

根据结论可知反应原理为:2NH4Cl+Ba(OH)2·8H2O=2NH3↑+BaCl2+10H2O,此反应过程吸收能量。

问题讨论①因为反应体系会从环境中吸收热量,若反应速率过慢,虽然反应吸热导致反应混合物温度下降,但会因与环境间的热量交换而使现象不明显。快速搅拌可使反应迅速充分进行,现象明显。②由于水排开了烧杯底部和玻璃片之间的空气,在大气压作用下烧杯也可能与玻璃片粘在一起,可将烧杯和玻璃片提起,从侧面轻推玻璃片,通过玻璃片能否发生滑动来判断。

2.【答案】 (1)①两支试管中都产生大量气泡,但盛NaHCO3的试管中反应速率要快得多

②42:53

③不正确

(2)①《NaHCO3、Na2CO3和盐酸反应过程中热效应的研究》

②托盘天平 温度计

a.放热 b.吸热.

【解析】 (1)①Na2CO3、NaHCO3与酸反应在同一条件下速率不同,NaHCO3反应速率更快。②等质量时NaHCO3放出CO2更多。③甲的操作方法不正确,NaHCO3反应激烈,产生CO2速度快,带出的热量快,仅根据手感来确定是不科学的。另外,结论也不正确,反应热与物质的状态有关。

(2)①研究报告的题目是根据探究的目的来定的,因此要分析整个实验,弄清实验目的,然后才能确定探究的课题。②仪器的选择是由实验原理、设计出的实验方案或装置,确定所用的仪器。Na2CO3、NaHCO3固体与盐酸反应的热效应由固体溶解和形成的溶液与盐酸反应产生的热效应两个部分组成。

NaHCO3(s)=Na+(aq)+HCO3-(aq) ΔH1>0

HCO3- (aq)+H+(aq)=H2O(l)+CO2(g) ΔH2>0

NaHCO3(s)+H+(aq)=Na+(aq)+H2O(l)+CO2(g) ΔH3>0

NaHCO3溶解是吸热过程,HCO3- (aq)和H+(aq)的反应是吸热反应,NaHCO3(s)和盐酸反应热近似ΔH1和ΔH2之和(因为还需加上NaHCO3的饱和溶液稀释成无限稀溶液所吸收的热量),降温更明显;

Na2CO3(s)=2Na+(aq)+CO32- (aq) ΔH4<0

CO32- (aq)+2H+(aq)=H2O(l)+CO2(g)

ΔH5<0

Na2CO3(s)+2H+(aq)=2Na+(aq)+H2O(l)+CO2(g) ΔH6<0

Na2CO3的溶解是放热过程,CO32-(aq)和H+(aq)的反应是放热反应,Na2CO3(s)和盐酸的反应热近似ΔH4和ΔH5之和(因为还需加上Na2CO3的饱和溶液稀释成无限稀溶液所吸收的热量),升温更明显。

由于NaHCO3固体溶解过程吸收的热量(ΔH1)小于NaHCO3固体与盐酸反应吸收的热量(ΔH3),即ΔH1<ΔH3,而(近似于)ΔH3=ΔH1+ΔH2,即所得到ΔH2>0,所以说明盐酸与NaHCO3溶液反应为吸热反应。同理,Na2CO3的溶液和盐酸的反应是放热反应。

【学习目标】

1、了解有效碰撞、活化分子和活化能的概念模型。

2、了解化学反应中能量转化的原因和常见的能量转化形式;知道反应热和焓变的含义。

3、掌握热化学方程式的意义并能正确书写热化学方程式。

【要点梳理】

知识点一、几个概念模型

1、有效碰撞:引起分子间发生化学反应的碰撞

说明:(1)分子间的碰撞是发生化学反应的必要条件

(2)有效碰撞是发生化学反应的充分条件

(3)单位时间内有效碰撞的次数越多,化学反应进行的越快

2、活化分子:具有较高能量,能够发生有效碰撞的分子

说明:(1)发生有效碰撞的分子一定是活化分子,但活化分子的碰撞不一定是有效碰撞,这还决定于分子运动的取向问题。?

(2)有效碰撞次数的多少与单位体积内反应物中活化分子的多少有关

3、活化能:活化分子高出反应物分子平均能量的部分

说明:(1)活化能的大小是由反应物分子的性质决定的

(2)活化能越小则一般分子成为活化分子越容易,则活化分子越多,则单位时间内有效碰撞越多,则反应速率越快。

(3)活化能的大小虽然意味着一般分子成为活化分子的难易,但是却对这个化学反应前后的能量变化并不产生任何影响。如图所示:

E1?:活化能

E2?:活化分子变成生成物分子放出的能量

E2-E1:化学反应前后的能量变化

4、催化剂?

说明:如图所示,催化剂改变了反应过程

知识点二、反应热 焓变等相关概念

1、反应热

定义:在化学反应过程中放出或吸收的热量

符号:用Q表示

单位: kJ/mol

2、焓变

含义:焓是表述物质所具备的能量大小的物理量,符号为H。△H为生成物的总焓与反应物的总焓之差,称为化学反应的焓变。△H=H(生成物)-H(反应物)

说明:

(1)反应热与焓变的关系

热化学研究表明,对于等压条件下进行的化学反应,如果反应中物质的能量变化只转化成热能,而没有转化为电能、光能等其他形式的能,则该反应的反应热就等于反应前后物质的焓的改变。数学表达式:QP=?H,其中:Qp表示在压强不变的条件下化学反应的反应热。

(2)△H的正负与吸放热的关系

? 当△H为“-”或小于0,为放热反应;当△H为“+”或大于0,为吸热反应。

(3)吸放热与物质能量的关系

放热反应中:反应物总能量大于生成物总能量,反应后体系能量降低;即△H<0。

吸热反应中:反应物总能量小于生成物总能量,反应后体系能量升高;即△H>0。

(4)吸放热与化学键的关系

反应物分子断键时吸收的能量>生成物分子成键时释放的能量,则化学反应为吸热反应。

反应物分子断键时吸收的能量<生成物分子成键时释放的能量,则化学反应为放热反应。

知识点三、热化学方程式

1、概念:能够表示反应热的化学方程式叫做热化学方程式。

例如:?H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);△H= -184.6 kJ/mol

2、意义:既表明了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。

要点诠释:

(1)热化学方程式必须标出能量变化。

(2)热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态,因为反应热除跟物质的量有关外,还与反应物和生成物的聚集状态有关。

(3)热化学方程式中各物质的化学计量数只表示物质的量,因此可以用分数,但要注意反应热也发生相应变化。

知识点四、正确理解和应用热化学方程式的注意事项

1、普通化学方程式只表明了化学反应中的物质变化;热化学方程式是表示反应所放出或吸收热量的化学方程式,它既表明了化学反应中的物质变化,又表明了化学反应中的能量变化。

2、△H只能写在标有反应物和生成物状态的化学方程式的右(后)边,即只有在热化学方程式中出现。若为放热反应,△H为“-”;若为吸热反应,△H为“+”。△H的单位一般为kJ/mol。

3、反应热△H与测定条件(温度、压强等)有关。书写热化学方程式时,应注明△H的测定条件(温度、压强),未指明温度和压强的反应热△H,指25℃(298K)、101kPa时的反应热△H(绝大多数反应热△H是在25℃、101kPa时测定的)。

4、物质本身具有的能量与物质的聚集状态有关。反应物和生成物的聚集状态不同,反应热△H的数值以及符号都可能不同。因此,必须注明物质(反应物和生成物)的聚集状态(气体:g 液体:l 固体:s 稀溶液:aq),才能完整地体现出热化学方程式的意义。热化学方程式中,不用“↑”和“↓”。

5、普通化学方程式中,各物质化学式前的化学计量数可以表示物质的分子数、物质的量等含义;但是在热化学方程式中,只表示该物质的物质的量,所以可以是整数、分数、或小数。对相同化学反应,化学计量数不同,反应热△H也不同。如:

。

6、相同条件(温度、压强),相同物质的化学反应(互逆反应,不一定是可逆反应),正向进行的反应和逆向进行的反应,其反应热△H数值相等,符号相反。如:

7、反应热△H的单位kJ/mol中的“/mol”是指化学反应整个体系(即指“每摩化学反应”),而不是具体指该反应中的哪一种物质。如

指“每摩反应”,放出571.6kJ的能量,而不是指反应中各物质的物质的量。

8、不论化学反应是否可逆,热化学方程式中的反应热△H表示反应进行到底(完全转化)时的能量变化。

如:是指2mol SO2(g)和1mol O2(g)完全转化为2mol SO3(g)时放出的能量。若在相同的温度和压强时,向某容器中加入2mol SO2(g)和1mol O2(g)反应达到平衡时,放出的能量为Q,因反应不能完全转化生成2mol SO3(g),故Q<197kJ。

9、关于反应热的大小比较问题,注意理解:有两种情况,其一是比较Q(热量值),那么就只与反应热的数值有关,与“+”“-”符号无关,“+”“-”只表示吸热或放热;其二是比较△H,那么就与“+”“-”符号有关。

如

两反应的反应热的关系为a

【典型例题】

类型一:反应热、△H等概念的理解及运用

例1(2019 宿州模拟)已知1 mol氢气完全燃烧生成水蒸气时放出热量242 kJ,且氧气中1 mol O=O键完全断裂时吸收热量496 kJ,水蒸气中1 mol H—O键形成时放出热量463 kJ,则氢气中1 mol H—H键断裂时吸收热量为( )。

A.920 kJ B.557 kJ C.436 kJ D.188 kJ

【思路点拨】键能和反应热的关系:反应物的键能之和(即吸收的能量)-生成物的键能之和(即放出的能量)=反应热。

【答案】C

【解析】由题给信息知,1 mol H2与 mol O2完全燃烧生成1 mol水蒸气时放出热量242 kJ。发生反应:H2 (g)+O2 (g)==H2O (g)时所发生键的变化为断裂1 mol H—H键和mol O—O键、形成2 mol H—O键。因此在此反应过程中断裂旧键需要吸收的能量为×496 kJ+EH—H,形成新键释放的能量为2×463 kJ=926 kJ,因为该反应为放热反应,所以926 kJ-×496 kJ-EH—H=242 kJ,解得EH—H=436 kJ。

【总结升华】(1)利用键能求反应热是重要的计算方法之一,一定要正确理解键能的含义,清楚键能和反应热的关系,并能从本质上去理解这个重要关系,掌握这种反应热的计算方法。(2)化学反应都伴随着能量变化,通常表现为热量变化,形成化学键时放热,断开化学键时需要吸热。(3)ΔH为“-”表示放热反应;ΔH为“+”表示吸热反应。

举一反三:

【变式1】对下列化学反应热现象,不正确的说法是( )

A.放热的反应发生时不必加热

B.化学反应一定有能量变化

C.一般地说,吸热反应需要加热后才能发生

D.化学反应热效应数值与反应物质多少有关

【答案】 AC

【变式2】反应C(石墨) → C(金刚石)是吸热反应,由此可知

A.石墨比金刚石更稳定

B.金刚石和石墨可以相互转化

C.金刚石比石墨稳定

D.金刚石和石墨不能相互转化

【答案】AB?

类型二: 热化学方程式的意义及书写

例2?(2019 佛山模拟)已知:101 kPa时1 mol辛烷燃烧生成液态水时放出热量为5 518 kJ;强酸和强碱在稀溶液中发生反应生成1 mol H2O时放出的热量为57.3 kJ,则下列热化学方程式的书写正确的是( )

①2C8H18(l)+25O2(g)====16CO2(g)+18H2O(g) ΔH=-11 036 kJ·mol-1

②2C8H18(l)+25O2(g)====16CO2(g)+18H2O(l)ΔH=-11 036 kJ·mol-1

③H++OH-====H2O ΔH=-57.3 kJ·mol-1

④2NaOH(aq)+H2SO4(aq)====Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=-114.6 kJ·mol-1

A.①③ B.②③ C.②④ D.只有②

【思路点拨】做对本题的关键是热化学方程式中物质的状态与题干描述的一致。

【答案】C

【解析】①错在水的状态,应为液态;③错在没有标出是在水溶液中的反应,正确的为

H+(aq)+OH-(aq)====H2O(l) ΔH=-57.3 kJ·mol-1。

【总结升华】判断热化学方程式的书写时,要注意状态、ΔH单位、符号以及数值是否与前面的化学计量数相对应。

举一反三:

【变式1】(2019 浙江温州十校联合体期中)热化学方程式C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g) ΔH=+131.3 kJ/mol表示( )

A.碳和水反应吸收131.3 kJ能量

B.1 mol碳和1 mol水反应生成一氧化碳和氢气并吸收131.3 kJ热量

C.1 mol固态碳和1 mol水蒸气反应生成一氧化碳气体和氢气,并吸热131.3 kJ

D.1个固态碳原子和1分子水蒸气反应吸热131.1 kJ

【答案】C

【解析】题给热化学方程式表示1 mol C(s)和1 mol H2O(g)反应生成CO(g)和H2(g)时吸收131.3 kJ热量,故C项正确。

例3 ?将0.3mol的气态高能燃料乙硼烷(B2H6)在氧气中燃烧,生成固态三氧化二硼和液态水,放出649.5kJ热量,该反应的热化学方程式为___________。又已知:H2O(g)=H2O(l);△H2=-44.0kJ/mol,则11.2L(标准状况)乙硼烷完全燃烧生成气态水时放出的热量是________kJ。

【答案】?B2H6?(g)+3O2(g)=B2O3?(s)+3H2O(l) △H=-2165kJ/mol

1016.5?

【解析】?0.3mol乙硼烷完全燃烧生成液态水放出649.5kJ热量,则1mol乙硼烷完全燃烧放出的热量为:

1mol×649.5kJ/0.3mol=2165kJ。

因此乙硼烷燃烧的热化学反应方程式为:

B2H6?(g)+3O2(g)=B2O3?(s)+3H2O(l) △H=-2165kJ/mol

由于1mol水气化需吸热44kJ,则3mol液态水全部气化应吸热:3mol×44kJ/mol=132kJ,所以1mol乙硼烷完全燃烧产生气态水时放热:2165kJ-132kJ=2033kJ,则11.2L(标准状况)乙硼烷完全燃烧产生气态水放出热量是:0.5mol×2033kJ/mol=1016.5kJ。

举一反三:

【变式1】CuCl(s)与O2反应生成CuCl2(s)和一种黑色固体.在25℃、101kPa下,已知该反应每消耗1mol CuCl(s),放热44.4kJ,该反应的热化学方程式是 .

【答案】4CuCl(s)+O2(g)=2CuCl2(s)+2CuO(s)△H=﹣177.6kJ/mol

【解析】该反应每消耗1mol CuCl(s),放热44.4kJ,消耗4mol CuCl(s),则放热44.4kJ×4=177.6kJ,根据热化学方程式的书写方法,可以写出该反应的热化学方程式为:4CuCl(s)+O2(g)=2CuCl2(s)+2CuO(s)△H=﹣177.6kJ/mol。

化学反应与能量变化

【巩固练习】

一、选择题 (每小题有1个或2个选项符合题意)

1.(2019 浙江绍兴月考)下列变化不能说明发生了化学变化的是( )

A.变化时有电子的得失或共用电子对的偏移

B.变化过程中有旧化学键的断裂和新化学键的形成

C.变化时释放出能量

D.变化前后原子的种类和数目没有改变,分子种类增加了

2.(2019 浙江温州十校联合体月考)下列说法错误的是( )

A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因

B.放热反应和吸热反应取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小

C.化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化——放热或者吸热

D.凡经加热而发生的化学反应都是吸热反应

3.氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰。在反应过程中,破坏1 mol氢气中的化学键消耗的能量为Q1 kJ,破坏1 mol氯气中的化学键消耗的能量为Q2 kJ,形成1 mol氯化氢中的化学键释放的能量为Q3 kJ。下列关系式中,正确的是 ( )

A.Q1+Q2>Q3

B.Q1+Q2>2Q3

C.Q1+Q2<Q3

D.Q1+Q2<2Q3

4.标准状态下,气态分子断开1mol化学键的焓变为键焓.已知H﹣H,H﹣O和O=O键的键焓△H分别为436kJ?mol﹣1、463kJ?mol﹣1和495kJ?mol﹣1.下列热化学方程式正确的是( )

A.H2O(g)═H2(g)+O2(g)△H=﹣485kJ?mol﹣1

B.H2O(g)═H2(g)+O2(g)△H=+485kJ?mol﹣1

C.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=+485kJ?mol﹣1

D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣485kJ?mol﹣1

5.某反应过程能量变化如图所示,下列说法正确的是( )

A.反应过程a有催化剂参与

B.该反应为放热反应,热效应等于△H

C.改变催化剂,可改变该反应的活化能

D.在催化剂条件下,反应的活化能等于E1+E2

6.下列说法正确的是 ( )

A.反应热就是反应中放出的能量

B.在101 kPa时,1 mol碳燃烧所放出的热量为碳的燃烧热

C.由C(石墨)―→C(金刚石) ΔH=+1.9 kJ·mol-1可知,金刚石比石墨稳定

D.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多

7.科学家已获得了极具理论研究意义的N4分子,其结构为正四面体(如图所示),与白磷分子相似。已知断裂1 mol N—N键吸收193 kJ热量,断裂1 mol N≡N键吸收941 kJ热量,则 ( )

A.N4的熔点比P4高

B.1 mol N4气体转化为N2时要吸收724 kJ能量

C.N4是N2的同系物

D.1 mol N4气体转化为N2时要放出724 kJ能量

8.根据热化学方程式:S(l)+O2(g)=SO2(g) ΔH=-293.23 kJ/mol,分析下列说法正确的是 ( )

A.S(s)+O2(g)=SO2(g),反应放出的热量大于293.23 kJ/mol

B.S(g)+O2(g)=SO2(g),反应放出的热量小于293.23 kJ/mol

C.1 mol SO2的化学键断裂吸收的能量总和大于1 mol硫和1 mol氧气的化学键断裂吸收的能量之和

D.1 mol SO2的化学键断裂吸收的能量总和小于1 mol硫和1 mol氧气的化学键断裂吸收的能量之和

9.(2019 江苏启东月考)研究表明,化学反应中能量变化的本质是化学键的形成和断裂过程中会释放和吸收能量。下图表示反应2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)的能量变化,下列有关说法中错误的是( )

A.图中的①是指吸收能量,②是指放出能量

B.图示说明反应2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)是一个吸热反应

C.图示说明化学键的形成与断裂是化学反应中发生能量变化的主要原因

D.③中a为484

10.下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是 ( )

①C(s)+O2(g)=CO2(g);ΔH1

C(s)+1/2O2(g)=CO(g);ΔH2

②S(s)+O2(g)=SO2(g);ΔH3

S(g)+O2(g)=SO2(g);ΔH4

③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l);ΔH5

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l);ΔH6

④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g);ΔH7

CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s);ΔH8

A.① B.④

C.②③④ D.①②③

11.下列关于反应能量的说法正确的是 ( )

A.Zn(s)+CuSO4(aq)=ZnSO4(aq)+Cu(s) ΔH=-216 kJ·mol-1,E反应物<E生成物

B.CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g) ΔH=+178.5 kJ·mol-1,E反应物<E生成物

C.HI(g)=1/2H2(g)+1/2I2(s) ΔH=-26.5 kJ·mol-1,1 mol HI在密闭容器中分解后放出26.5 kJ的热量

D.H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.2 kJ·mol-1,含1 mol NaOH水溶液与含0.5 mol的浓硫酸混合后

放热57.2 kJ

12.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔分别与氢气反应的热化学方程式如下:

CH2=CH﹣CH═CH2(g)+2H2(g)→CH3CH2CH2CH3(g)+236.6kJ

CH3﹣C≡C﹣CH3(g)+2H2(g)→CH3CH2CH2CH3(g)+272.7kJ

由此不能判断( )

A.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔稳定性的相对大小

B.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔分子储存能量的相对高低

C.1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔相互转化的热效应

D.一个碳碳叁键的键能与两个碳碳双键的键能之和的大小

二、非选择题

1.某同学设计如图的实验方案来探究NH4Cl和Ba(OH)2·8H2O反应中的能量变化。根据他的实验步骤填写对应的实验现象和结论。

(1)列表整理实验事实和结论

实验步骤

实验现象

得出结论

A.将晶体混合后立即用玻璃棒快速搅拌混合物,并在烧杯口放一湿润的红色石蕊试纸

B.用手触摸烧杯下部

C.用手拿起烧杯

D.将粘有玻璃片的烧杯放在盛有热水的烧杯上一会儿再拿起

E.反应完后移走烧杯上的多孔塑料板,观察反应物

(2)问题讨论

①实验中为何要在晶体混合后立即用玻璃棒快速搅拌混合物?

②在实验中即使不结冰,将烧杯拿起时烧杯与玻璃片也可能粘在一起。怎样用简单方法说明烧杯与玻璃片之间是因结冰而粘在一起的?

③浸有稀H2SO4的棉花有何作用?

2.(1)高中教材中有这样一个实验:在两支试管中分别加入3 mL稀盐酸(均足量)(只有浓度小于1 mol·L-1的稀盐酸跟Na2CO3和NaHCO3反应才能根据反应的剧烈程度区分开来,浓度较高则反应现象都是同样的剧烈),将两个各装有0.3 g NaHCO3和Na2CO3粉末的小气球分别套在两支试管口上。将气球内的NaHCO3和Na2CO3同时倒入试管中,观察到现象如下:

①试管中(填产生沉淀或气体及反应速率等相关现象)__________________________________;

②试管中气球大小(包含试管)体积之比约为(填最简单整数比)Ⅰ:Ⅱ=____________;

③甲同学用手触摸试管,发现盛NaHCO3粉末的试管变冷,而盛Na2CO3粉末的试管温度有升高。由此他得出:不管其状态如何,NaHCO3和HCl反应为吸热反应,而Na2CO3和HCl反应为放热反应。

其中得出的结论是否正确____________。(填“正确”或“不正确”)

(2)为研究是吸热还是放热反应,继续进行了下列实验(每次实验各做3次平行实验,取平均值):(注:每组固体完全溶解且完全反应)

序号

试剂1

试剂2

混合前温度

混合后最高或最低温度

A

50 mL水

2.5 g NaHCO3固体

20 ℃

18.5 ℃

B

50 mL水

3.2 g Na2CO3固体

20 ℃

23.3 ℃

C

50 mL稀盐酸

2.5 g NaHCO3固体

20 ℃

17.4 ℃

D

50 mL稀盐酸

3.2 g Na2CO3固体

20 ℃

24.4 ℃

请你帮助填写相关内容:

①该研究报告的题目是___________________________________________________;

②该实验中所用的仪器除试管、药匙(或V形纸槽)、气球、下端带环状玻璃棒、烧杯、量筒、保温瓶外,还需要的仪器名称为____________和____________;通过上述实验可得出两条结论:

a:Na2CO3溶液和盐酸的反应是____________(吸热或放热)反应;

b:NaHCO3溶液和盐酸的反应是____________(吸热或放热)反应。

【答案与解析】

一、选择题

1.【答案】 C

【解析】 化学变化的特征是有新物质生成。A项,变化时有电子的得失或共用电子对的偏移,一定有新物质生成;B项,变化过程中有旧化学键的断裂和新化学键的形成,一定有新物质生成;C项,物理变化也会有能量变化,如水结冰放出热量;D项,分子种类增加了,说明一定有新物质生成,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

2.【答案】 D

【解析】 旧键断裂吸收能量,新键形成放出能量,所以化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,故A正确。若反应物的总能量高于生成物的总能量,则为放热反应;若反应物的总能量低于生成物的总能量,则为吸热反应.故B正确。化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化,故C正确。有的放热反应需要加热才能发生,故D错误。

3.【答案】 D

【解析】 氢气在氯气中燃烧时放出能量,所以形成2 mol氯化氢中的化学键释放的能量大于破坏1 mol氢气中的化学键和破坏1 mol氯气中的化学键消耗的能量。

4.【答案】 D

【解析】A、水分解是吸热反应,应该△H>0,故A错误;

B、△H=2×463KJ/mol﹣436KJ/mol﹣×495KJ/mol=242.5KJ/mol,故B错误;

C、氢气燃烧放热,应该△H<0,故C错误;

D、△H=2×436KJ/mol+495KJ/mol﹣4×463KJ/mol=﹣485KJ/mol,故D正确.

故选:D.

5.【答案】 BC

【解析】A、b中使用了催化剂,故A错误;

B、反应物能量高于生成物,反应为放热反应,△H=生成物能量﹣反应物能量,故B正确;

C、不同的催化剂,反应的活化能不同,故C正确;

D、E1、E2分别代表反应过程中各步反应的活化能,整个反应的活化能为E1,故D错误.

故选:BC.

6.【答案】 D

【解析】 反应过程中所放出或吸收的热都是反应热,因此A错;在101 kPa时,1 mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量叫做该物质的燃烧热,B选项未指明碳完全燃烧生成二氧化碳,是错误的;由C(石墨)―→C(金刚石) ΔH=+1.9 kJ·mol-1可知,金刚石能量高,不稳定;因为硫固体变为硫蒸气要吸热,所以等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多是正确的(相同条件下,同一物质在气态时具有的能量最多,液态时次之,固态时最少,反应放出的热量等于反应物所具有的能量减去生成物所具有的能量,因为生成物是一样的,所以等量的硫蒸气燃烧时放出的热量比硫固体放出的更多。)

7.【答案】 D

【解析】 选D。N4与白磷(P4)结构相似,均为分子晶体,由于N4相对分子质量小于P4,故其分子间作用力弱于P4,其熔点低于P4,A错;N4与N2互为同素异形体,而不是同系物,则C错;从结构图中可看出,一个N4分子中含有6个N—N键,根据N4(g)=2N2(g) ΔH,有ΔH=6×193 kJ/mol-2×941 kJ/mol=-724 kJ/mol,故B项错误,D项正确。

8.【答案】 C

9.【答案】 B

【解析】 A项,断键吸收能量,成键释放能量,正确;B项,由图可知反应物的总能量高于生成物的总能量,应为放热反应,错误;C项正确;D项,a=1852-1368=484,正确。

10.【答案】 C

【解析】 对于①,CO+O2―→CO2的反应放热,故ΔH1<ΔH2,所以①错;对于②,反应物S(s)―→S(g)需吸热,故ΔH3>ΔH4,所以②对;对于③,反应③放热,后一反应的化学计量数为前一反应对应物质的2倍,故ΔH5>ΔH6,所以③对;对于④,前一反应吸热,后一反应放热,故ΔH7>ΔH8,所以④对。

11.【答案】 B

【解析】 A选项中Zn(s)+CuSO4(aq)=ZnSO4(aq)+Cu(s)的反应属于放热反应,E反应物>E生成物,A错;同理,B、C中的反应均为吸热反应,E反应物<E生成物,ΔH>0,B正确,C错;D中的反应热应是酸、碱稀溶液之间反应放出的热量,D错。

12.【答案】 D

【解析】据△H=生成物的能量和﹣反应物的能量和=反应物的键能和﹣生成物的键能和,可知1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔的能量高低,能量越低越稳定。

A、相同条件下2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明,1,3﹣丁二烯能量低,稳定,故A正确;

B、相同条件下2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明1,3﹣丁二烯能量低,故B正确;

C、相同条件下,2﹣丁炔放出热量比1,3﹣丁二烯多,说明1,3﹣丁二烯能量低,其相互转化有能量变化,故C正确;

D、1,3﹣丁二烯和2﹣丁炔所含的碳碳单键数目不同,所以不能判断一个碳碳叁键的键能与两个碳碳双键的键能大小,故D错误.

故选:D.

二、非选择题

1.【答案】 (1)

实验现象

得出结论

有刺激性气味的气体产生,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝

有NH3生成

感觉烧杯变凉

反应吸热

烧杯下面的带有水的玻璃片粘到了烧杯底部

反应吸收热量使体系温度降低,使水结成冰

玻离片脱离上面烧杯底部

冰融化

混合物成糊状

有水生成

(2)①使反应物迅速充分地反应,并使温度迅速下降。

②将烧杯和玻璃片提起,从侧面轻推玻璃片,若玻璃片能发生相对滑动,则说明烧杯和玻璃片是因水粘在一起的,若不能相对滑动,则为冰所冻结。

③吸收生成的氨气。

【解析】 此实验操作过程中需注意如下几点:

a.Ba(OH)2·8H2O晶体应研磨成粉末,以便与NH4Cl晶体充分接触;b.一定要在晶体混合起反应时立即用玻璃棒搅拌混合物,以便它们快速反应;c.反应有刺激性气味的气体生成,要注意防止吸入NH3;d.底部粘有水的小烧杯不能提得太高,移得太远,防止玻璃片脱落损坏。

根据结论可知反应原理为:2NH4Cl+Ba(OH)2·8H2O=2NH3↑+BaCl2+10H2O,此反应过程吸收能量。

问题讨论①因为反应体系会从环境中吸收热量,若反应速率过慢,虽然反应吸热导致反应混合物温度下降,但会因与环境间的热量交换而使现象不明显。快速搅拌可使反应迅速充分进行,现象明显。②由于水排开了烧杯底部和玻璃片之间的空气,在大气压作用下烧杯也可能与玻璃片粘在一起,可将烧杯和玻璃片提起,从侧面轻推玻璃片,通过玻璃片能否发生滑动来判断。

2.【答案】 (1)①两支试管中都产生大量气泡,但盛NaHCO3的试管中反应速率要快得多

②42:53

③不正确

(2)①《NaHCO3、Na2CO3和盐酸反应过程中热效应的研究》

②托盘天平 温度计

a.放热 b.吸热.

【解析】 (1)①Na2CO3、NaHCO3与酸反应在同一条件下速率不同,NaHCO3反应速率更快。②等质量时NaHCO3放出CO2更多。③甲的操作方法不正确,NaHCO3反应激烈,产生CO2速度快,带出的热量快,仅根据手感来确定是不科学的。另外,结论也不正确,反应热与物质的状态有关。

(2)①研究报告的题目是根据探究的目的来定的,因此要分析整个实验,弄清实验目的,然后才能确定探究的课题。②仪器的选择是由实验原理、设计出的实验方案或装置,确定所用的仪器。Na2CO3、NaHCO3固体与盐酸反应的热效应由固体溶解和形成的溶液与盐酸反应产生的热效应两个部分组成。

NaHCO3(s)=Na+(aq)+HCO3-(aq) ΔH1>0

HCO3- (aq)+H+(aq)=H2O(l)+CO2(g) ΔH2>0

NaHCO3(s)+H+(aq)=Na+(aq)+H2O(l)+CO2(g) ΔH3>0

NaHCO3溶解是吸热过程,HCO3- (aq)和H+(aq)的反应是吸热反应,NaHCO3(s)和盐酸反应热近似ΔH1和ΔH2之和(因为还需加上NaHCO3的饱和溶液稀释成无限稀溶液所吸收的热量),降温更明显;

Na2CO3(s)=2Na+(aq)+CO32- (aq) ΔH4<0

CO32- (aq)+2H+(aq)=H2O(l)+CO2(g)

ΔH5<0

Na2CO3(s)+2H+(aq)=2Na+(aq)+H2O(l)+CO2(g) ΔH6<0

Na2CO3的溶解是放热过程,CO32-(aq)和H+(aq)的反应是放热反应,Na2CO3(s)和盐酸的反应热近似ΔH4和ΔH5之和(因为还需加上Na2CO3的饱和溶液稀释成无限稀溶液所吸收的热量),升温更明显。

由于NaHCO3固体溶解过程吸收的热量(ΔH1)小于NaHCO3固体与盐酸反应吸收的热量(ΔH3),即ΔH1<ΔH3,而(近似于)ΔH3=ΔH1+ΔH2,即所得到ΔH2>0,所以说明盐酸与NaHCO3溶液反应为吸热反应。同理,Na2CO3的溶液和盐酸的反应是放热反应。