第1课 古代埃及【课件】【34张PPT】

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

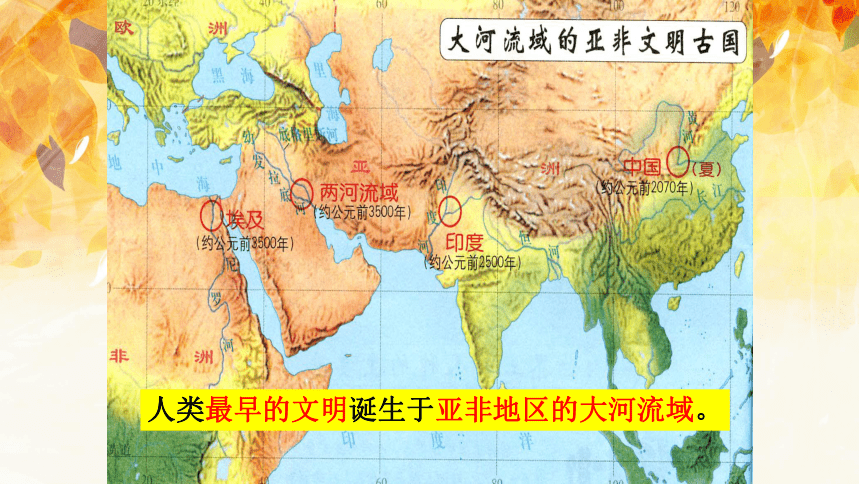

人类最早的文明诞生于亚非地区的大河流域。

第一课

古代埃及

Part 1

Part 2

Part 3

尼罗河与古埃及文明

金字塔

法老的统治

Part 1

尼罗河与古埃及文明

非洲

亚洲

1、位置:

位于非洲东北角

2、河流:

尼罗河

一.古代埃及的地理位置

东

北

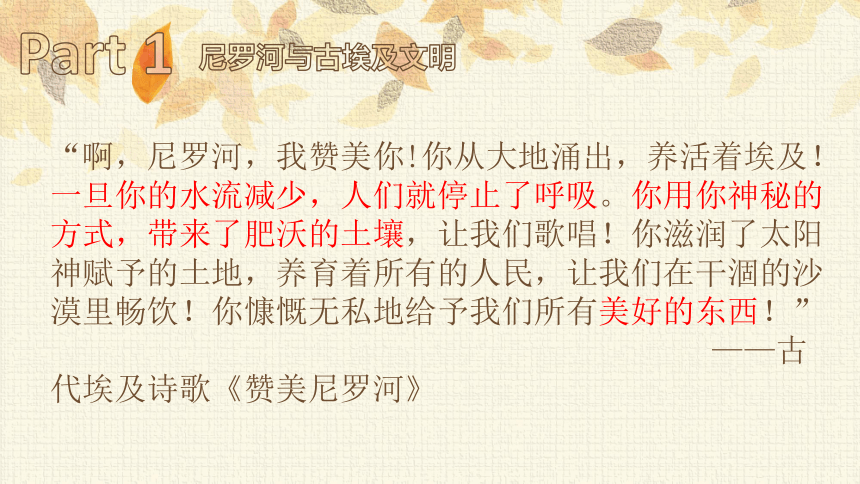

“啊,尼罗河,我赞美你!你从大地涌出,养活着埃及!一旦你的水流减少,人们就停止了呼吸。你用你神秘的方式,带来了肥沃的土壤,让我们歌唱!你滋润了太阳神赋予的土地,养育着所有的人民,让我们在干涸的沙漠里畅饮!你慷慨无私地给予我们所有美好的东西!”

——古代埃及诗歌《赞美尼罗河》

Part 1

尼罗河与古埃及文明

Part 1

尼罗河与古埃及文明

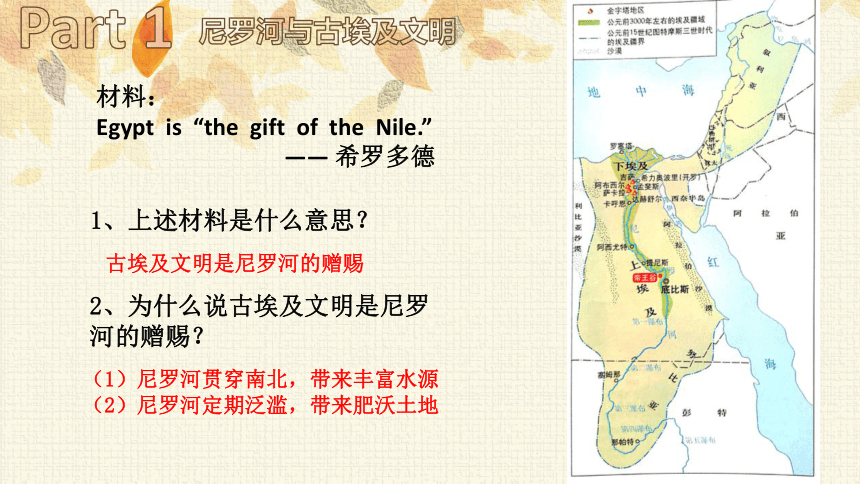

材料:

Egypt is “the gift of the Nile.”

—— 希罗多德

1、上述材料是什么意思?

古埃及文明是尼罗河的赠赐

2、为什么说古埃及文明是尼罗河的赠赐?

(1)尼罗河贯穿南北,带来丰富水源

(2)尼罗河定期泛滥,带来肥沃土地

Part 1

尼罗河与古埃及文明

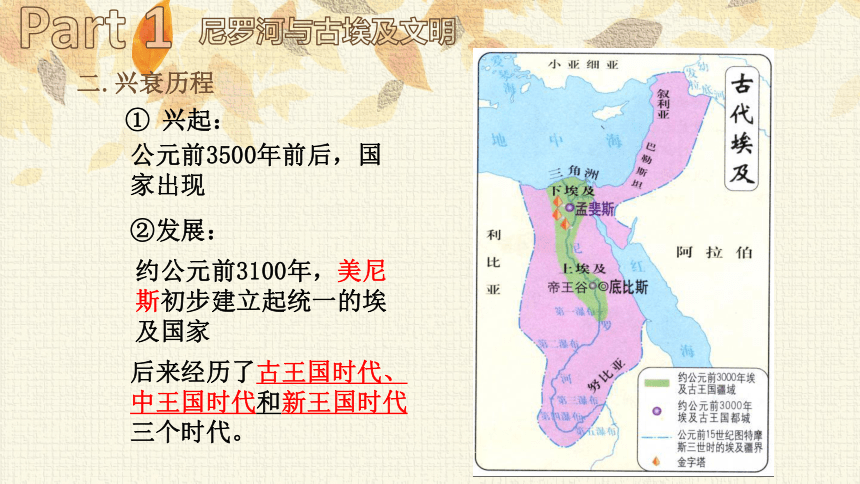

二.兴衰历程

公元前3500年前后,国家出现

兴起:

②发展:

约公元前3100年,美尼斯初步建立起统一的埃及国家

后来经历了古王国时代、中王国时代和新王国时代三个时代。

Part 1

尼罗河与古埃及文明

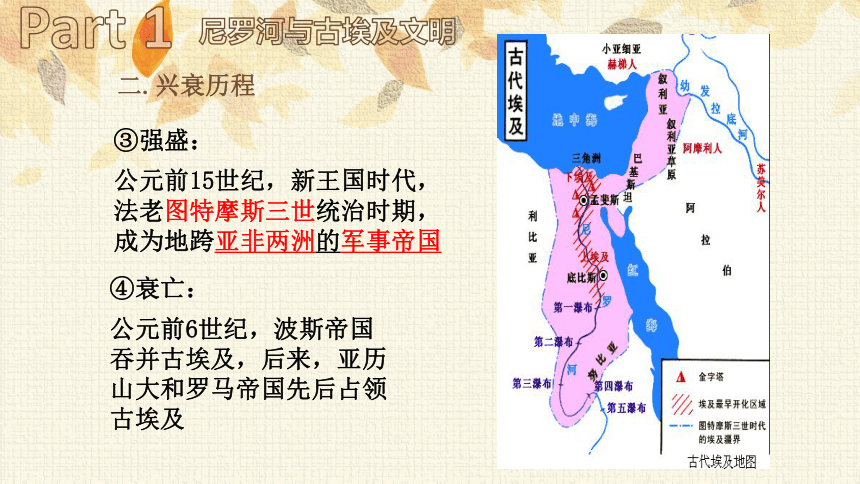

二.兴衰历程

公元前15世纪,新王国时代,法老图特摩斯三世统治时期,成为地跨亚非两洲的军事帝国

③强盛:

④衰亡:

公元前6世纪,波斯帝国吞并古埃及,后来,亚历山大和罗马帝国先后占领古埃及

Part 1

尼罗河与古埃及文明

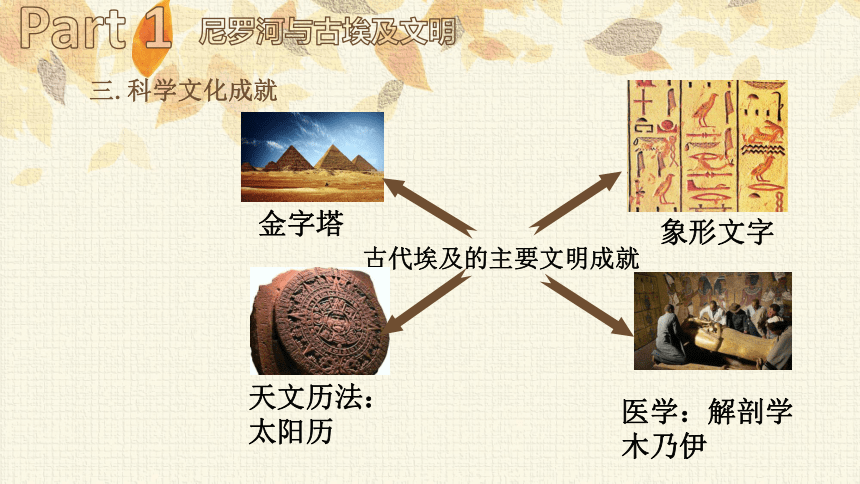

三.科学文化成就

古代埃及的主要文明成就

金字塔

象形文字

天文历法:太阳历

医学:解剖学 木乃伊

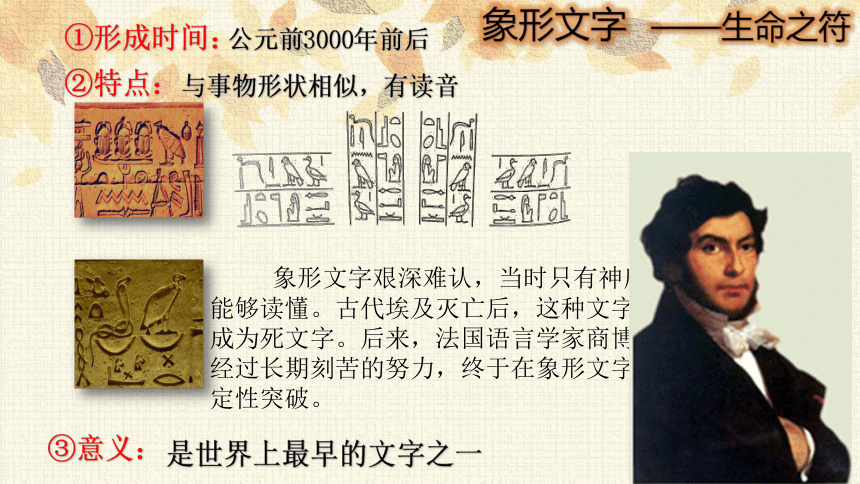

①形成时间:

公元前3000年前后

②特点:

与事物形状相似,有读音

③意义:

是世界上最早的文字之一

——生命之符

象形文字

象形文字艰深难认,当时只有神庙祭祀等少数人能够读懂。古代埃及灭亡后,这种文字渐渐被人们遗忘,成为死文字。后来,法国语言学家商博良(1790-1832)经过长期刻苦的努力,终于在象形文字的释读上取得决定性突破。

庭院

蛇

你来做做象形文字的博士

山坡

手臂

水

小鸡

鹰

脚

盘子

嘴

依据:

尼罗河水的涨落和农作物的生长规律。

划分:

把一年划分为泛滥季、播种季、收获季,每季4个月,每月30天,岁末加5天宗教节日,一年就为365天。

地位:

这是人类历史上第一部太阳历。

意义:

对后世影响很大,后来的罗马历法以及我们今天通用的公历,都源于这种历法。

这生动反映了天文历法与农业生产的密切关系

“埃及是尼罗河的赠礼”

——人类历史上第一部太阳历

太阳历

什么是木乃伊?古埃及人为什么要制作木乃伊呢?

阅读卡:

木乃伊,即“人工干尸”。世界许多地区都有用防腐香料处理尸体,年久干瘪,即形成木乃伊。古埃及的木乃伊为最著名。

古埃及人笃信人死后,其灵魂不会消亡,仍会依附在尸体或雕像上,所以,法老死后,均被制成木乃伊。

——医学成就

木乃伊

古埃及的木乃伊制作过程

四、把死者的两手交叉在胸前,装入石棺。

一、剖开死者腹腔,把最易腐烂的内脏部分掏出,保留最重要的心脏。

二、用棕榈酒对内脏和体腔进行清洗消毒,之后用泡碱覆盖使之变干。然后在体内填满香料,细心地缝上刀口。

三、将已处理过的尸体涂上一层油膏或松香溶液以隔绝空气防止尸体腐烂,然后用白色亚麻布将尸体裹起来。

在制作木乃伊的过程中,古埃及人初步知道了解剖学的知识,懂得血液循环与心脏跳动的关系,并开始分科治病,而且掌握了高超的防腐技术。

https://v.qq.com/x/page/k1337qwjjx0.html

木乃伊

——医学成就

古埃及人在制作木乃的悠久历史中逐渐掌握了高超的医学和解剖学技术,掌握了药物合成和防腐技术。

1862年美国考古学者爱德温·史密斯在埃及发现了一部纸草书稿,大约是公元前1600年的抄本,上面系统介绍了人体的构造,列举了48种病例,对病症作了详细描述,并把它分为可治、难治和不可治三个类别。

《爱德温·史密斯纸草》

木乃伊与医学

Part 2

金字塔

1.金字塔的用途和形状分别是什么?为什么称为“金字塔”?

法老的陵墓

底方上尖的角锥体

像中国的“金”字,中国的学者把它称为“金字塔”

Part 2

金字塔

胡夫金字塔,是埃及迄今发现的108座金字塔中最大的一座。建于公元前2560年,塔高146.5米,因年久风化,顶端剥落10米,现高136.5米。塔身是用230万块石料堆砌而成,大小不等的石料重达1.5吨至160吨,塔的总重量约为684万吨。

胡夫金字塔修建于4600多年以前,当时没有起重机、汽车等机械,你认为它是采用什么方法建造的?

首先在尼罗河西岸选择一个稳固的场所,水平且朝向北方。

量好底座的外框后,在沙漠上划线标记。

巨石被切割好后,拖到施工地点堆砌。

建好第一级后,人们用土坯、石灰石、粘土建成土坡,利用斜坡把石块运上去建第二级。

最后将金字塔的外层砌上白色的石灰石,使整个金字塔看上去整洁光滑。?

每建一级,都要把斜坡重新加高。?

胡夫金字塔数字之谜

塔高×10亿倍=地球与太阳之间的距离

塔底周长÷2倍塔高=3.14

金字塔的重量×10×10的15次方=地球的重量

地球的子午线(0度经线)正好从胡夫金字塔的中心通过

它的周长正好跟地球一年的时间差不多

金字塔高度的平方和每面的三角形面积正好相等……

金字塔之迷——建筑

石块与石块之间没有任何粘接物,然而却拼合得天衣无缝,甚至连最薄最薄的刀片也插不进去

塔基四条底边相差不到20厘米,误差率不到千分之一;它的东南角和西北角的高度,相差仅l.27厘米,误差率不到万分之一

塔内结构仍然是个谜。塔内有迷宫一般的通道和幕室。墙璧光滑,饰有浮雕,通道有整齐的台阶,脉络一样地向墓室延伸,直到很深很深的地下。墓室另有通气孔通到塔 外。据说死者的“灵魂”可以从这些小孔里自由出人。奇怪的是这两条气孔,一条对准天龙座(永生),,一条对准猎户座(复活)。

Part 2

金字塔

哈佛拉(胡夫之子)

金字塔前的狮身人面像

狮身人面像的面部参照哈佛拉,身体为狮子,高22米,长57米,雕像的一个耳朵就有2米高。整个雕像除狮爪外,全部由一块天然岩石雕成。至今已有4500多年历史。希腊人称狮身人面像为“斯芬克斯”。

由于金字塔太引人注目,容易被盗,到公元前16~公元前11世纪时,法老们开始在尼罗河西岸山谷的峭壁上开凿豪华的墓室,用于安放遗体,在山谷中建起用于祭祀的金碧辉煌的神庙和祠堂,这条山谷后来也因此被称为“帝王谷”。但是,坚固的石墙和曲折的墓道,没能阻挡住一批又一批盗墓者的光顾。

金字塔

Part 2

Part 2

金字塔

材料2:希罗多德根据传闻,记述了修建胡夫金字塔的情况:“(胡夫)强迫所有的埃及人为他做工……他们分为10万人的大群来工作,每一个大群要工作3个月……金字塔本身的建造用了20年…金字塔是用磨光的石块,极其精确地砌筑而成的。”

材料1:塔身的石块之间没有水泥之类的粘着物,而是一块石头叠在另一块石头上面,每块石头磨得很平。人们很难用一把锋利的刀刃插入石块之间的缝隙,……这不能不说是建筑史上的奇迹。

——理弘《宇宙科学与自然考古之迷》

金字塔也是无数劳动人民血汗的结晶,它给古埃及人民带来了无尽的苦难,也是奴隶制专制的象征。

金字塔是古埃及文明的象征,反映了古埃及社会经济发展的较高水平,是古埃及人智慧的结晶。

你认为应该怎样评价金字塔?

Part 3

法老的统治

Why?

曾有学者认为是胡夫金字塔是10万人以20年的时间建成的。

动用大量人力物力建造如此大规模的金字塔的目的是什么?

“为他(法老)建造起上天的天梯,以便他可由此上到天上。”

——《金字塔铭文》

Part 3

法老的统治

法老的黄金面具

法老的金棺

法老,是埃及语的希伯来文音译,在古埃及,“法老”一词本义是“法老大房子”,后来用来指国王其象形文字写作,意为大房屋,在古王国时代(约前2686—前2181 )仅指王宫,并不涉及国王本身。新王国第十八王朝图特摩斯三世起,开始用于国王自身,并逐渐演变成对国王的一种尊称。

(1)政治上:

集军、政、财、神等大权于一身。

大臣见法老时,要匍匐在地上,吻法老脚下的土地。国王发起怒来,还要经常亲自用王杖责打大臣

法老被认为是“神之子”,具有无上的权威。

(2)宗教上:

Part 3

法老的统治

1.法老拥有至高无限权力的表现:

金字塔是法老王权的象征。观察吉萨三大金字塔的俯视图,你发现了什么秘密?

第四王朝第二位法老胡夫金字塔

第四王朝第四位法老哈夫拉金字塔

第四王朝第五位法老门卡拉金字塔

俯瞰吉萨金字塔

金字塔规模越来越小这个现象的背后,反映了什么本质问题?

古王国时代自胡夫以后,金字塔的规模越来越小。

法老的王权逐渐衰落。

2.王权衰落:

原因:

社会矛盾的激化

古代埃及

文明兴起

地理位置

非洲东北角

自然环境

尼罗河

定期泛滥

土地肥沃

兴衰历程

兴起

统一

发展

强盛

衰亡

兴起

发展

强盛

文明表现

科学文化

建筑艺术

政治文明

太阳历

象形文字

金字塔

功能

评价

法老

专制

权力大小

君臣关系

1.有学者指出:“埃及人是在岩石上砍凿出他们的艺术的。”以下史实可以证明这一结论的是( )

A.建造金字塔和狮身人面像

B.发明楔形文字

C.建造巴黎圣母院

D.建造麦加清真寺

A

2.它被称为金字塔的国度,创造了灿烂的文明,孕育它的母亲河是( )

A.尼罗河

B.黄河

C.底格里斯河和幼发拉底河

D.印度河

A

活动探究:从传承的角度看,今天的埃及文明是否从古埃及延续而来?为什么?

提示:可以从语言、文字、宗教等方面思考。

参考答案:不是。多次外敌入侵阻断了古埃及文明的发展,所以,今天的埃及文明不是古埃及文明的延续,而是来自外部尤其是阿拉伯文明的影响。如使用阿拉伯文、说阿拉伯语、信奉伊斯兰教等。

谢 谢

人类最早的文明诞生于亚非地区的大河流域。

第一课

古代埃及

Part 1

Part 2

Part 3

尼罗河与古埃及文明

金字塔

法老的统治

Part 1

尼罗河与古埃及文明

非洲

亚洲

1、位置:

位于非洲东北角

2、河流:

尼罗河

一.古代埃及的地理位置

东

北

“啊,尼罗河,我赞美你!你从大地涌出,养活着埃及!一旦你的水流减少,人们就停止了呼吸。你用你神秘的方式,带来了肥沃的土壤,让我们歌唱!你滋润了太阳神赋予的土地,养育着所有的人民,让我们在干涸的沙漠里畅饮!你慷慨无私地给予我们所有美好的东西!”

——古代埃及诗歌《赞美尼罗河》

Part 1

尼罗河与古埃及文明

Part 1

尼罗河与古埃及文明

材料:

Egypt is “the gift of the Nile.”

—— 希罗多德

1、上述材料是什么意思?

古埃及文明是尼罗河的赠赐

2、为什么说古埃及文明是尼罗河的赠赐?

(1)尼罗河贯穿南北,带来丰富水源

(2)尼罗河定期泛滥,带来肥沃土地

Part 1

尼罗河与古埃及文明

二.兴衰历程

公元前3500年前后,国家出现

兴起:

②发展:

约公元前3100年,美尼斯初步建立起统一的埃及国家

后来经历了古王国时代、中王国时代和新王国时代三个时代。

Part 1

尼罗河与古埃及文明

二.兴衰历程

公元前15世纪,新王国时代,法老图特摩斯三世统治时期,成为地跨亚非两洲的军事帝国

③强盛:

④衰亡:

公元前6世纪,波斯帝国吞并古埃及,后来,亚历山大和罗马帝国先后占领古埃及

Part 1

尼罗河与古埃及文明

三.科学文化成就

古代埃及的主要文明成就

金字塔

象形文字

天文历法:太阳历

医学:解剖学 木乃伊

①形成时间:

公元前3000年前后

②特点:

与事物形状相似,有读音

③意义:

是世界上最早的文字之一

——生命之符

象形文字

象形文字艰深难认,当时只有神庙祭祀等少数人能够读懂。古代埃及灭亡后,这种文字渐渐被人们遗忘,成为死文字。后来,法国语言学家商博良(1790-1832)经过长期刻苦的努力,终于在象形文字的释读上取得决定性突破。

庭院

蛇

你来做做象形文字的博士

山坡

手臂

水

小鸡

鹰

脚

盘子

嘴

依据:

尼罗河水的涨落和农作物的生长规律。

划分:

把一年划分为泛滥季、播种季、收获季,每季4个月,每月30天,岁末加5天宗教节日,一年就为365天。

地位:

这是人类历史上第一部太阳历。

意义:

对后世影响很大,后来的罗马历法以及我们今天通用的公历,都源于这种历法。

这生动反映了天文历法与农业生产的密切关系

“埃及是尼罗河的赠礼”

——人类历史上第一部太阳历

太阳历

什么是木乃伊?古埃及人为什么要制作木乃伊呢?

阅读卡:

木乃伊,即“人工干尸”。世界许多地区都有用防腐香料处理尸体,年久干瘪,即形成木乃伊。古埃及的木乃伊为最著名。

古埃及人笃信人死后,其灵魂不会消亡,仍会依附在尸体或雕像上,所以,法老死后,均被制成木乃伊。

——医学成就

木乃伊

古埃及的木乃伊制作过程

四、把死者的两手交叉在胸前,装入石棺。

一、剖开死者腹腔,把最易腐烂的内脏部分掏出,保留最重要的心脏。

二、用棕榈酒对内脏和体腔进行清洗消毒,之后用泡碱覆盖使之变干。然后在体内填满香料,细心地缝上刀口。

三、将已处理过的尸体涂上一层油膏或松香溶液以隔绝空气防止尸体腐烂,然后用白色亚麻布将尸体裹起来。

在制作木乃伊的过程中,古埃及人初步知道了解剖学的知识,懂得血液循环与心脏跳动的关系,并开始分科治病,而且掌握了高超的防腐技术。

https://v.qq.com/x/page/k1337qwjjx0.html

木乃伊

——医学成就

古埃及人在制作木乃的悠久历史中逐渐掌握了高超的医学和解剖学技术,掌握了药物合成和防腐技术。

1862年美国考古学者爱德温·史密斯在埃及发现了一部纸草书稿,大约是公元前1600年的抄本,上面系统介绍了人体的构造,列举了48种病例,对病症作了详细描述,并把它分为可治、难治和不可治三个类别。

《爱德温·史密斯纸草》

木乃伊与医学

Part 2

金字塔

1.金字塔的用途和形状分别是什么?为什么称为“金字塔”?

法老的陵墓

底方上尖的角锥体

像中国的“金”字,中国的学者把它称为“金字塔”

Part 2

金字塔

胡夫金字塔,是埃及迄今发现的108座金字塔中最大的一座。建于公元前2560年,塔高146.5米,因年久风化,顶端剥落10米,现高136.5米。塔身是用230万块石料堆砌而成,大小不等的石料重达1.5吨至160吨,塔的总重量约为684万吨。

胡夫金字塔修建于4600多年以前,当时没有起重机、汽车等机械,你认为它是采用什么方法建造的?

首先在尼罗河西岸选择一个稳固的场所,水平且朝向北方。

量好底座的外框后,在沙漠上划线标记。

巨石被切割好后,拖到施工地点堆砌。

建好第一级后,人们用土坯、石灰石、粘土建成土坡,利用斜坡把石块运上去建第二级。

最后将金字塔的外层砌上白色的石灰石,使整个金字塔看上去整洁光滑。?

每建一级,都要把斜坡重新加高。?

胡夫金字塔数字之谜

塔高×10亿倍=地球与太阳之间的距离

塔底周长÷2倍塔高=3.14

金字塔的重量×10×10的15次方=地球的重量

地球的子午线(0度经线)正好从胡夫金字塔的中心通过

它的周长正好跟地球一年的时间差不多

金字塔高度的平方和每面的三角形面积正好相等……

金字塔之迷——建筑

石块与石块之间没有任何粘接物,然而却拼合得天衣无缝,甚至连最薄最薄的刀片也插不进去

塔基四条底边相差不到20厘米,误差率不到千分之一;它的东南角和西北角的高度,相差仅l.27厘米,误差率不到万分之一

塔内结构仍然是个谜。塔内有迷宫一般的通道和幕室。墙璧光滑,饰有浮雕,通道有整齐的台阶,脉络一样地向墓室延伸,直到很深很深的地下。墓室另有通气孔通到塔 外。据说死者的“灵魂”可以从这些小孔里自由出人。奇怪的是这两条气孔,一条对准天龙座(永生),,一条对准猎户座(复活)。

Part 2

金字塔

哈佛拉(胡夫之子)

金字塔前的狮身人面像

狮身人面像的面部参照哈佛拉,身体为狮子,高22米,长57米,雕像的一个耳朵就有2米高。整个雕像除狮爪外,全部由一块天然岩石雕成。至今已有4500多年历史。希腊人称狮身人面像为“斯芬克斯”。

由于金字塔太引人注目,容易被盗,到公元前16~公元前11世纪时,法老们开始在尼罗河西岸山谷的峭壁上开凿豪华的墓室,用于安放遗体,在山谷中建起用于祭祀的金碧辉煌的神庙和祠堂,这条山谷后来也因此被称为“帝王谷”。但是,坚固的石墙和曲折的墓道,没能阻挡住一批又一批盗墓者的光顾。

金字塔

Part 2

Part 2

金字塔

材料2:希罗多德根据传闻,记述了修建胡夫金字塔的情况:“(胡夫)强迫所有的埃及人为他做工……他们分为10万人的大群来工作,每一个大群要工作3个月……金字塔本身的建造用了20年…金字塔是用磨光的石块,极其精确地砌筑而成的。”

材料1:塔身的石块之间没有水泥之类的粘着物,而是一块石头叠在另一块石头上面,每块石头磨得很平。人们很难用一把锋利的刀刃插入石块之间的缝隙,……这不能不说是建筑史上的奇迹。

——理弘《宇宙科学与自然考古之迷》

金字塔也是无数劳动人民血汗的结晶,它给古埃及人民带来了无尽的苦难,也是奴隶制专制的象征。

金字塔是古埃及文明的象征,反映了古埃及社会经济发展的较高水平,是古埃及人智慧的结晶。

你认为应该怎样评价金字塔?

Part 3

法老的统治

Why?

曾有学者认为是胡夫金字塔是10万人以20年的时间建成的。

动用大量人力物力建造如此大规模的金字塔的目的是什么?

“为他(法老)建造起上天的天梯,以便他可由此上到天上。”

——《金字塔铭文》

Part 3

法老的统治

法老的黄金面具

法老的金棺

法老,是埃及语的希伯来文音译,在古埃及,“法老”一词本义是“法老大房子”,后来用来指国王其象形文字写作,意为大房屋,在古王国时代(约前2686—前2181 )仅指王宫,并不涉及国王本身。新王国第十八王朝图特摩斯三世起,开始用于国王自身,并逐渐演变成对国王的一种尊称。

(1)政治上:

集军、政、财、神等大权于一身。

大臣见法老时,要匍匐在地上,吻法老脚下的土地。国王发起怒来,还要经常亲自用王杖责打大臣

法老被认为是“神之子”,具有无上的权威。

(2)宗教上:

Part 3

法老的统治

1.法老拥有至高无限权力的表现:

金字塔是法老王权的象征。观察吉萨三大金字塔的俯视图,你发现了什么秘密?

第四王朝第二位法老胡夫金字塔

第四王朝第四位法老哈夫拉金字塔

第四王朝第五位法老门卡拉金字塔

俯瞰吉萨金字塔

金字塔规模越来越小这个现象的背后,反映了什么本质问题?

古王国时代自胡夫以后,金字塔的规模越来越小。

法老的王权逐渐衰落。

2.王权衰落:

原因:

社会矛盾的激化

古代埃及

文明兴起

地理位置

非洲东北角

自然环境

尼罗河

定期泛滥

土地肥沃

兴衰历程

兴起

统一

发展

强盛

衰亡

兴起

发展

强盛

文明表现

科学文化

建筑艺术

政治文明

太阳历

象形文字

金字塔

功能

评价

法老

专制

权力大小

君臣关系

1.有学者指出:“埃及人是在岩石上砍凿出他们的艺术的。”以下史实可以证明这一结论的是( )

A.建造金字塔和狮身人面像

B.发明楔形文字

C.建造巴黎圣母院

D.建造麦加清真寺

A

2.它被称为金字塔的国度,创造了灿烂的文明,孕育它的母亲河是( )

A.尼罗河

B.黄河

C.底格里斯河和幼发拉底河

D.印度河

A

活动探究:从传承的角度看,今天的埃及文明是否从古埃及延续而来?为什么?

提示:可以从语言、文字、宗教等方面思考。

参考答案:不是。多次外敌入侵阻断了古埃及文明的发展,所以,今天的埃及文明不是古埃及文明的延续,而是来自外部尤其是阿拉伯文明的影响。如使用阿拉伯文、说阿拉伯语、信奉伊斯兰教等。

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》